Барангольский некрополь пазырыкской культуры в горной долине Нижней Катуни (антропологический аспект)

Автор: Бородовский А.П., Тур С.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам комплексного исследования материалов из раскопок Барангольского некрополя, расположенного в горной долине нижней Катуни и относящегося к северному локальному варианту пазырыкской культуры Горного Алтая. Наряду с археологическими данными анализировались демографические, краниометрические, остеометрические и палеопатологические особенности барангольской выборки. В результате проведенного исследования установлено, что популяции нижней и средней Катуни, а также Юго-Восточного Алтая скифского времени имели общее происхождение, однако их хозяйственные занятия различались. В ареале распространения северного локального варианта пазырыкской культуры население помимо скотоводства широко практиковало земледелие.

Горный алтай, нижняя катунь, эпоха раннего железа, пазырыкская культура, палеоантропология, демография

Короткий адрес: https://sciup.org/145145714

IDR: 145145714 | УДК: 903.57+572.7 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.128-141

Текст научной статьи Барангольский некрополь пазырыкской культуры в горной долине Нижней Катуни (антропологический аспект)

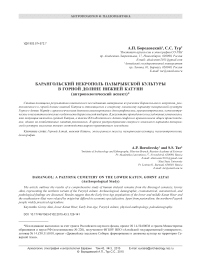

По климатическим условиям Горный Алтай разделяется на южную более засушливую часть и северную, более влажную и дождливую в летний период. Одной из естественных границ между ними является Семинский перевал. К югу от этого перевала каменные конструкции курганов слабо задернованы и имеют достаточно выразительные рельефные признаки, а к северу задернованность существенно увеличивается, вплоть до полной потери рельефных признаков в горной долине нижней Катуни. Последнее обстоятельство стало одной из причин слабой изученности данной территории в плане выявления памятников эпохи раннего железа. В конце 90-х гг. прошлого столетия даже была выдвинута гипотеза об отсутствии здесь вследствие особых климатических условий археологических комплексов скифского времени. Исходя из этого данная территория интерпретировалась как буферная между горными районами Алтая и степной зоной Верхнего Приобья [Могильников, 1986а, б]. Однако на протяжении конца ХХ – начала XXI в. удалось локализовать участок горной долины нижней Катуни (рис. 1) с погребальными памятниками [Бородовский, Бородовская, 2013]. В настоящее время наиболее представительными являются погребальные комплексы эпохи раннего железа (Барангол-1, -2, -4, Чултуков Лог-1, -2), в состав которых входит ок. 150 неразграбленных курганов. На основании данных о погребальной обрядности среди этих памятников выделяются однокомпонентные курганные группы (Барангол-1, -2, -4, Чултуков Лог-2), относящиеся к северному локальному варианту пазырыкской культуры, и многокомпонентный некрополь (Чултуков Лог-1), где наряду с пазырык-скими погребениями есть синхронные захоронения носителей других археологических культур (кара-ко-бинской, быстрянской).

Материалы и методы

Барангольский некрополь, состоящий из нескольких курганных групп (Барангол-1, -2, -4), расположен в Майминском р-не Республики Алтай в 60 км к югу от г. Горно-Алтайска, между селами Муны и Барангол, вдоль Чуйского тракта. Памятник открыт А.П. Бо-родовским в 1991 г., археологические исследования велись с 1991 по 2000 г. Могильное поле находится у подошвы каменной осыпи отрогов хребта Иолго и на примыкающей к горам вдоль Чуйского тракта прибрежной древней террасе р. Катуни. Курганы объединены в три цепочки, вытянутые с запада на восток поперек речной долины [Бородовский, Бородовская, 2013, с. 121, рис. 28].

Рис. 1. Расположение Барангольского некрополя.

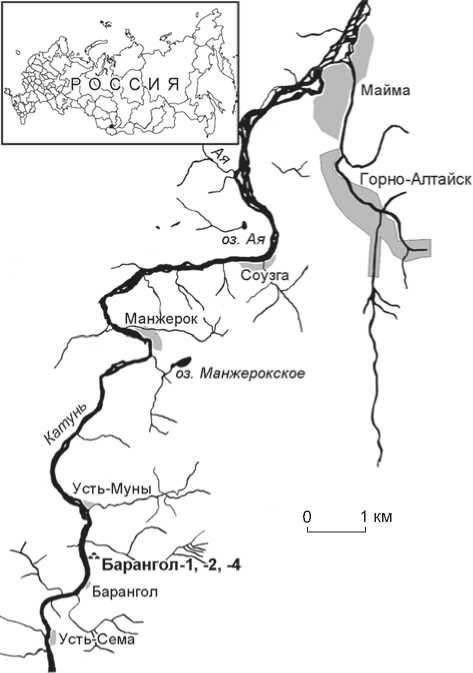

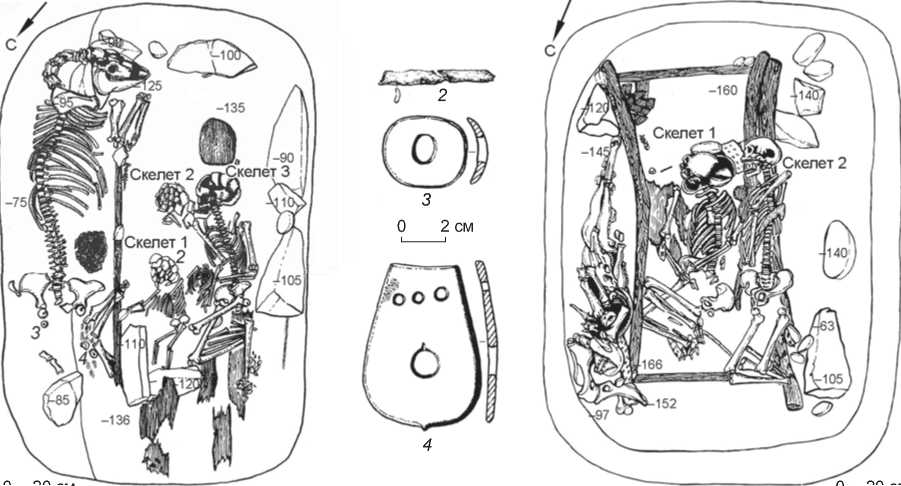

Курганная группа Барангол-1 находилась на южном краю могильного поля и состояла из 21 кургана (рис. 2). Памятник датируется рубежом V–IV – началом III в. до н.э . и относится к северному локальному варианту пазырыкской культуры. В пользу такой датировки говорят найденные в погребениях бронзовые медалевидные зеркала, бронзовый кинжал с прорезной рукоятью, разделочные ножи, миниатюрные акинаки и клевцы, котловидные подвески, гвоздевидные булавки с обтяжкой золотой фольгой (триквестры), железные кольчатые ножи и петлевидные серьги.

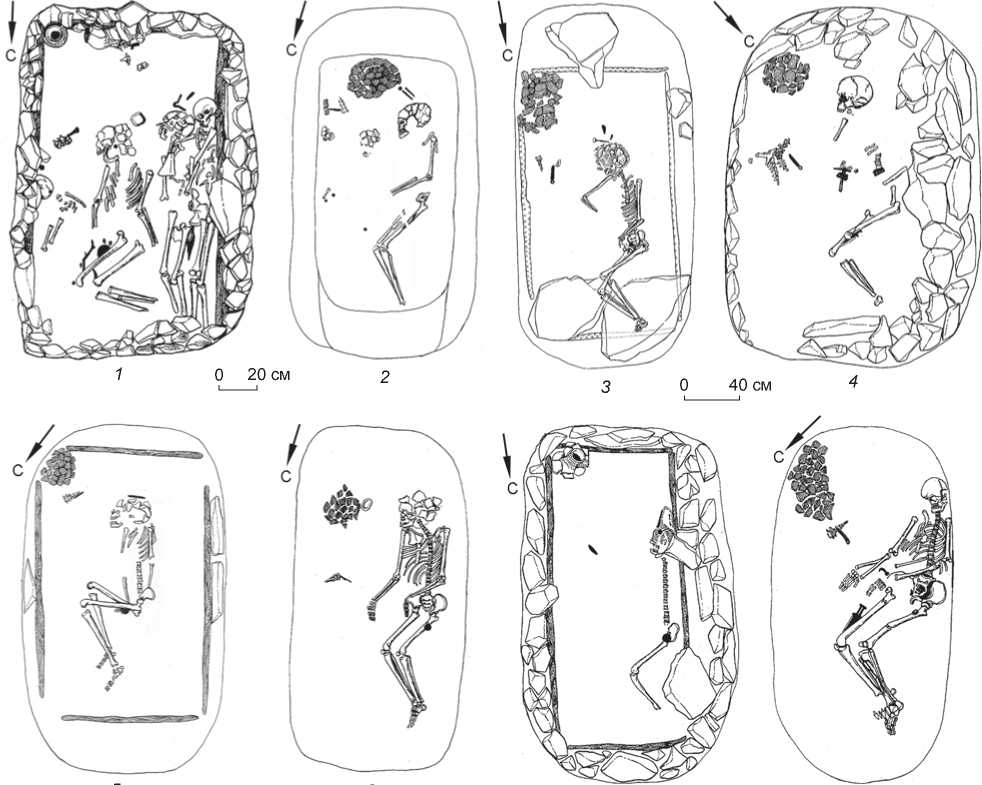

Курганная группа Барангол-2, расположенная к северу от первой, состояла из восьми курганов (рис. 3). Здесь встречены вторичные погребения. Памятник также относится к северному варианту пазырыкской культуры. Особенность погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря позволяет датировать его III–II вв. до н.э.

Курганная группа Барангол-4, состоявшая из трех курганов с каменными насыпями и одной кладки, находилась в центральной части Барангольского некрополя. Курганы также относятся к северному варианту пазырыкской культуры и датируются I тыс. до н.э. (IV–III вв. до н.э.).

Рис. 2. Погребения курганной группы Барангол-1.

1 – кург. 1; 2 – кург. 2; 3 – кург. 5; 4 – кург. 6; 5 – кург. 3; 6 – кург. 4; 7 – кург. 7; 8 – кург. 8.

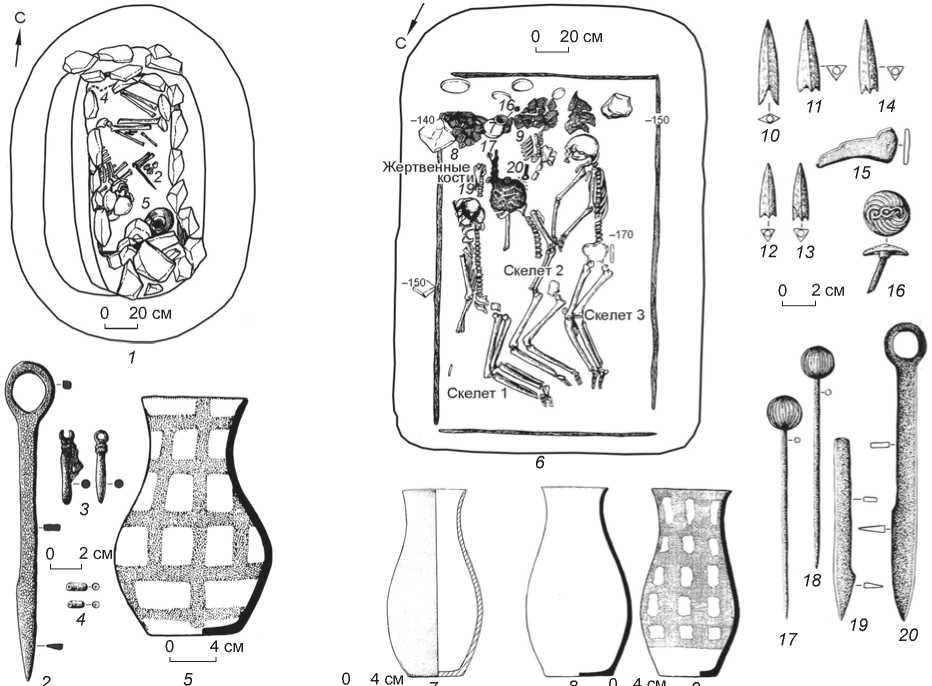

В целом для погребальной обрядности этнотер-риториальной группы, оставившей Барангольский некрополь, характерен ряд признаков: расположение цепочек курганов с запада на восток поперек речной долины; размещение под насыпью одного погребения; немногочисленные сопроводительные захоронения коней (рис. 4); преимущественно южная ориентация погребенных, достаточно редкая для Горного Алтая в эпоху раннего железа. На протяжении всего периода функционирования некрополя постепенно увеличивалось количество коллективных погребений, появлялись вторичные захоронения. Погребальные комплексы с вторичными захоронениями, аналогичные обнаруженным на памятнике Барангол-2, представлены на нижней Катуни на курганных могильниках Чул-туков Лог-1 и -2. На средней Катуни вторичные погребения известны в курганной группе Верх-Еланда II [Степанова, Неверов, 1994, с. 11–24; Кирюшин, Степанова, 2004, с. 21–23]. На всех крупных некрополях эпохи раннего железа Горного Алтая курганы группируются в микроцепочки. По мнению некоторых исследователей, это отражает семейный характер погребальных комплексов [Кубарев, 1991, с. 188]. Однокомпонентный Барангольский некрополь пазырыкской культуры расположен в непосредственной близо сти от многокомпонентной масштабной (более 100 курганов) курганной группы скифо-сакского времени Чултуков Лог-1. Такая ситуация достаточно типична для Северного Алтая во второй половине I тыс. до н.э. В частности, на горном участке долины р. Иня (Крас-нощековский р-н Алтайского края) также соседствуют однокомпонентные пазырыкские курганные группы (Ханкаринский Дол) и многокомпонентные погребальные памятники (Чинета II) эпохи раннего железа [Дашковский, 2011; Дашковский, Мейкшан, 2014].

Демографические показатели популяции, оставившей Барангольский некрополь, оценивались на основе таблиц дожития [Chamberlain, 2006], а также индекса

Рис. 3. Погребения курганной группы Барангол-2.

1–5 – детское захоронение в кург. 4 и находки из него ( 2 – железо, 3 – медь, 4 – паста, 5 – глина); 6–20 – коллективное погребение в кург. 7 и находки из него ( 7–9 – глина; 10–14 – рог; 15 – медь; 16 – железо, медь, золотая фольга; 17 , 18 – медь, дерево; 19 , 20 – железо).

0 20 cм

20 cм

Рис. 4. Погребения с сопроводительным захоронением коня. Барангол-2.

1–4 – кург. 5 ( 2 – серебро; 3 , 4 – рог); 5 – кург. 8.

ювенильности (Juvenility index – JI) [Bocquet, Masset, 1977]. Последний характеризует соотношение детей и взрослых в популяции и вычисляется как отношение количества детей в возрасте от 5 до 15 лет к числу взрослых в возрасте 20 лет и старше ( D 5–15/ D 20–ω). Величина JI те сно коррелирует с такими демографическими показателями, как вероятность смерти в возрасте до 1 года (1 q 0) и до 5 лет (5 q 0), ожидаемая продолжительность жизни при рождении ( e 0), а также общая фертильность (Total Fertility Rate – TFR) – среднее количество детей, рожденных женщиной на протяжении репродуктивного периода [Bocquet, 1979; Chamberlain, 2006, p. 35]. Использование индекса юве-нильности при подсчете этих показателей позволяет избежать искажений демографического профиля, обусловленных неполной представленностью на многих могильниках погребений младенцев (<1 года) и детей раннего возраста (<5 лет).

Всего было исследовано 46 индивидов, из них: дети (0–14 лет) – 13 (28,3 %), взрослые (≥ 15 лет) – 33 (71,7 %), в т.ч. мужчины – 12, женщины – 17, не определенного пола – 4. Средний возраст смерти суммарной группы – 24,0 года, взрослых – 32,1, мужчин – 39,3, женщин – 29,3, детей – 4,9 лет. Соотношение полов составляет 1,0 : 1,4, хотя численное преобладание женщин не является статистически значимым.

Результаты и обсуждение

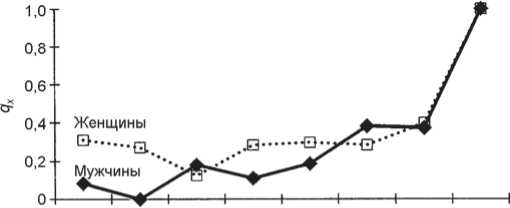

Судя по таблицам дожития (табл. 1), вероятность смерти у детей барангольской группы была наибольшей в самом раннем возрасте ( q 0–4 = 0,182) и минимальной в подростковом ( q 10–14 = 0,061). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении ( e 0) составляла 24,5 лет. Вероятность смерти повышалась в 15–19 лет и после 35. Кривые смертности мужчин и женщин не совпадают (рис. 5). У мужчин вероятность смерти изменялась в основном прямо пропорционально возрасту и заметно увеличивалась только после 40 лет. Для женщин характерен высокий риск смертности в молодом возрасте, особенно в 15–20 лет. Повышенную смертно сть молодых женщин, которая отмечается во многих палеопопуляциях, обычно связывают с осложнениями беременности и родов в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки. В целом же демографические показатели барангольской группы и пазырыкского населения Юго-Восточного Алтая [Чикишева, 2003, с. 69–72], полученные на основе таблиц дожития, не обнаруживают существенных различий.

Если исходить из величины индекс а ювениль-ности (D5–15/D20–ω = 0,217), то 1q0 = 0,286, 5q0 = 0,462, e0 = 23,2, т.е. вероятность смерти в младенчестве и раннем детстве была примерно в 2,5 раза выше, чем это следует из таблиц дожития, а ожидаемая продолжительность жизни при рождении не сколько ниже. Следует отметить, что из восьми детей, умерших в возрасте до 5 лет, лишь один не дожил до 1 года и нет ни одного умершего в первые полгода жизни, что не согласуется с общей динамикой младенческой смертности, пик которой, как известно, приходится на первый месяц после рождения. По свидетельству письменных источников XVII–XVIII вв., смертность на протяжении первого года жизни составляла в среднем порядка 30 %, и лишь половина новорожденных доживала до взрослого возраста [Guy, Masset, Baud, 1997, р. 222]. По данным этнографии, в скотоводческих группах младенческая смертность (<1 года) в среднем составляла 21 %, детская (<15 лет) – 34 % [Hewlett, 1991, p. 8]. Таким образом, можно заключить, что в Барангольском некрополе «не хватает» значительного числа захоронений младенцев. Малочисленность этой категории в возрастной структуре смертности отмечалась во многих археологических популяциях [Guy, Masset, Baud, 1997]. Причиной данного явления могут быть как тафономические процессы [Ibid., 1997], так и культурные традиции. Известно, что во многих обществах детей хоронили иначе, чем взрослых, в зависимости от их социального статуса. Смерть младенцев нередко не сопровождалась погребальными обрядами и не оставляла никаких «археологических следов» [Ucko, 1969, p. 269–270].

Уровень фертильности (TFR) в исследованной группе средний. На одну женщину приходилось 5,9 детей. Для сравнения отметим, что, по этнографическим данным, фертильность в скотоводческих обществах составляла в среднем 6,2 ± 0,8 [Hewlett, 1991, p. 7].

Черепа и ко сти посткраниального скелета из Ба-рангольского некрополя характеризуются следующими морфологическими особенностями. Мужские черепа отличаются средними размерами, брахи-кранной формой, среднешироким наклонным лбом. Лицо больших размеров, средних пропорций, хорошо профилированное в горизонтальной плоскости и резко ортогнатное в вертикальной. Орбиты среднеширокие, низкие, хамеконхные по указателю. Высота носа на границе средних и больших величин, ширина ниже средней, указатель лепторинный. Переносье высокое, угол выступания носа средний. В целом черепа имеют промежуточный европеоидно-монголоидный облик с преобладанием европеоидных особенностей (табл. 2). Сходные черты отмечаются и на женских черепах. Основные краниологические параметры барангольской выборки, имеющие расоводиагностическое значение, не выходят за пределы межгрупповой вариабельности краниотипа носителей пазырыкской культуры долин Юстыда, Барбугазы и Бугузуна, Уландрыка, плоскогорья Укок

Таблица 1. Таблицы дожития для группы из Барангола

|

Возраст ( x ) |

D x |

d x |

l x |

q x |

L x |

T x |

e x |

|

Суммарная группа |

|||||||

|

0–4 |

8 |

18,18 |

100,0 |

0,182 |

454,55 |

2 448,74 |

24,49 |

|

5–9 |

3 |

6,82 |

81,82 |

0,083 |

392,05 |

1 994,19 |

24,37 |

|

10–14 |

2 |

4,55 |

75,00 |

0,061 |

363,63 |

1 602,14 |

21,36 |

|

15–19 |

8 |

18,18 |

70,45 |

0,258 |

306,80 |

1 238,51 |

17,58 |

|

20–24 |

4 |

9,09 |

52,27 |

0,174 |

238,63 |

931,71 |

17,82 |

|

25–29 |

3 |

6,82 |

43,18 |

0,158 |

198,85 |

693,08 |

16,05 |

|

30–34 |

3 |

6,82 |

36,36 |

0,188 |

164,75 |

494,23 |

13,59 |

|

35–39 |

3 |

6,82 |

29,54 |

0,231 |

130,65 |

329,48 |

11,15 |

|

40–44 |

3,5 |

7,95 |

22,72 |

0,350 |

93,73 |

198,83 |

8,75 |

|

45–49 |

2,5 |

5,68 |

14,77 |

0,385 |

59,65 |

105,1 |

7,12 |

|

50–60 |

4 |

9,09 |

9,09 |

1,00 |

45,45 |

45,45 |

5,00 |

|

Мужчины |

|||||||

|

15–19 |

1 |

8,33 |

100,0 |

0,083 |

479,18 |

2 468,92 |

24,69 |

|

20–24 |

0 |

0 |

91,67 |

0 |

458,35 |

1 989,74 |

21,71 |

|

25–29 |

2 |

16,67 |

91,67 |

0,182 |

416,68 |

1 531,39 |

16,71 |

|

30–34 |

1 |

8,33 |

75,0 |

0,111 |

354,18 |

1 114,71 |

14,86 |

|

35–39 |

1,5 |

12,50 |

66,67 |

0,188 |

302,10 |

760,53 |

11,41 |

|

40–44 |

2,5 |

20,83 |

54,17 |

0,385 |

218,78 |

458,43 |

8,46 |

|

45–49 |

1,5 |

12,50 |

33,34 |

0,375 |

135,45 |

239,65 |

7,19 |

|

50–60 |

2,5 |

20,83 |

20,84 |

1,00 |

104,20 |

104,2 |

5,00 |

|

Женщины |

|||||||

|

15–19 |

5 |

31,25 |

100,00 |

0,313 |

421,88 |

1 476,64 |

14,77 |

|

20–24 |

3 |

18,75 |

68,75 |

0,273 |

296,88 |

1 054,76 |

15,34 |

|

25–29 |

1 |

6,25 |

50,00 |

0,125 |

234,38 |

757,88 |

15,16 |

|

30–34 |

2 |

12,50 |

43,75 |

0,286 |

187,50 |

523,50 |

11,97 |

|

35–39 |

1,5 |

9,38 |

31,25 |

0,300 |

132,83 |

336,00 |

10,75 |

|

40–44 |

1 |

6,25 |

21,88 |

0,286 |

93,78 |

203,17 |

9,29 |

|

45–49 |

1 |

6,25 |

15,63 |

0,400 |

62,51 |

109,39 |

7,00 |

|

50–60 |

1,5 |

9,38 |

9,38 |

1,00 |

46,88 |

46,88 |

5,00 |

Примечания. : х - возраст, лет; D x - число умерших в возрасте х ; d x - доля умерших в возрасте х , %; l x - доля доживших до возраста х , %; q x - вероятность смерти в возрасте х ; L x - общее число лет, прожитых в интервале х ; T x - суммарное время жизни после возраста х ; e x - ожидаемая продолжительность жизни в возрасте х .

[Чикишева, 2003], урочища Кызыл-Джар [Тур, Рыкун, 2004] и долины средней Катуни [Тур, 2003], что свидетельствует об общности происхождения населения этих районов. Из совокупности пазырыкских краниологических серий наиболее выделяются материалы из могильника Майма IV на нижней Катуни, которые больше сближаются с черепами саков Синцзяна и носителей тагарской культуры [Тур, 2004].

15-20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-60

Возраст, лет

Рис. 5. Вероятность смерти населения, оставившего Баран-гольский некрополь.

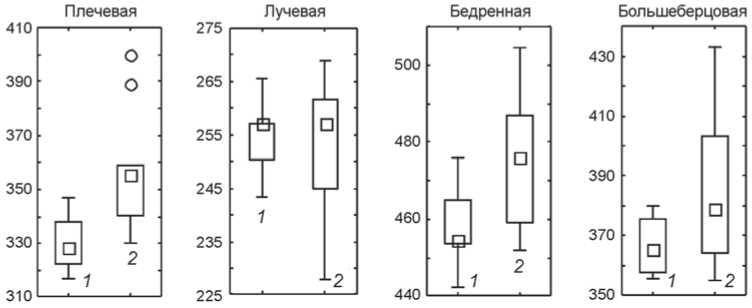

Длинные кости конечностей в барангольской группе имеют большие продольные размеры (табл. 3; рис. 6). Рост, вычисленный по формуле

Таблица 2. Средние размеры и указатели черепов из Барангольского некрополя

|

Признак |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

М ( n ) |

S |

Min–max |

M ( n ) |

S |

Min–max |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1. Продольный диаметр |

181,5 (6) |

7,94 |

171–191 |

176,5 (2) |

2,12 |

175–178 |

|

8. Поперечный диаметр |

147,0 (2) |

5,66 |

143–151 |

137,0 (2) |

15,56 |

126–148 |

|

17. Высотный диаметр от ba |

136,3 (4) |

7,27 |

129–143 |

127 (1) |

– |

– |

|

20. Высотный диаметр от ро |

114,3 (3) |

7,23 |

106–119 |

108,8 (2) |

6,01 |

105–113 |

|

5. Длина основания черепа |

105,2 (4) |

3,14 |

102–109 |

97 (1) |

– |

– |

|

9. Наименьшая ширина лба |

96,7 (8) |

4,23 |

89–103 |

93,9 (4) |

7,09 |

86–101 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

124,3 (2) |

3,18 |

122–126 |

117,5 (2) |

10,61 |

110–125 |

|

11. Ширина основания черепа |

130,9 (3) |

8,21 |

124–140 |

122,7 (3) |

8,50 |

114–131 |

|

12. Ширина затылка |

110,0 (2) |

1,41 |

109–111 |

106,7 (3) |

5,86 |

100–111 |

|

29. Лобная хорда |

110,8 (7) |

4,35 |

106–117 |

106,7 (2) |

3,04 |

105–109 |

|

30. Теменная хорда |

112,3 (4) |

6,31 |

107–121 |

106,4 (2) |

2,05 |

105–108 |

|

31. Затылочная хорда |

93,6 (3) |

4,91 |

89–99 |

95,0 (3) |

8,56 |

89–105 |

|

Sub.Nβ. Высота изгиба лба |

23,9 (7) |

1,59 |

21,2–25,4 |

23,6 (2) |

0,85 |

23,0–24,2 |

|

23а. Горизонтальная окружность через oph. |

528 (1) |

– |

– |

503,0 (2) |

21,21 |

488–518 |

|

24. Поперечная дуга |

318 (1) |

– |

– |

313,0 (2) |

24,04 |

296–330 |

|

25. Сагиттальная дуга |

370,7 (3) |

11,51 |

358–380 |

366 (1) |

– |

– |

|

26. Лобная дуга |

125,7 (6) |

5,04 |

117–130 |

119,5 (2) |

2,12 |

118–121 |

|

27. Теменная дуга |

128,0 (4) |

6,16 |

124–137 |

116,5 (2) |

3,54 |

114–119 |

|

28. Затылочная дуга |

113,3 (3) |

8,50 |

107–123 |

116,0 (3) |

14,11 |

103–131 |

|

7. Длина затылочного отверстия |

36,5 (4) |

2,06 |

33,9–38,9 |

31,0 (2) |

4,67 |

27,7–34,3 |

|

16. Ширина затылочного отверстия |

30,3 (4) |

0,87 |

29,5–31,1 |

27,5 (2) |

0,85 |

26,9–28,1 |

|

40. Длина основания лица |

95,8 (2) |

2,97 |

93,7–97,9 |

97 (1) |

– |

– |

|

45. Скуловой диаметр |

136,2 (5) |

4,85 |

131–144 |

138 (1) |

– |

– |

|

48. Верхняя высота лица |

75,4 (5) |

2,43 |

72–77 |

69,4 (3) |

2,66 |

67,8–72,5 |

|

47. Полная высота лица |

123,9 (2) |

1,63 |

123–125 |

120 (1) |

– |

– |

|

43. Верхняя ширина лица |

109,4 (4) |

4,76 |

103–114 |

– |

– |

– |

|

43 (1). Биорбитальная ширина |

102,4 (3) |

5,17 |

97–106 |

– |

– |

– |

|

46. Средняя ширина лица |

102,7 (3) |

10,21 |

91–110 |

– |

– |

– |

|

60. Длина альвеолярной дуги |

54,5 (3) |

1,29 |

53,0–55,4 |

– |

– |

– |

|

61. Ширина альвеолярной дуги |

66,2 (3) |

1,31 |

65,0–67,6 |

64,5 (1) |

– |

– |

|

62. Длина неба |

48,5 (3) |

2,29 |

45,9–50,0 |

49,1 (1) |

– |

– |

|

63. Ширина неба |

42,8 (1) |

– |

– |

42,8 (1) |

– |

– |

|

55. Высота носа |

53,3 (6) |

2,20 |

51,5–57,5 |

51,9 (4) |

1,72 |

50,0–53,8 |

|

54. Ширина носа |

24,4 (7) |

1,29 |

22,9–26,5 |

25,2 (4) |

1,52 |

23,0–26,4 |

|

51. Ширина орбиты от mf |

42,8 (5) |

1,65 |

41,2–45,3 |

42,7 (3) |

0,44 |

42,4–43,2 |

|

51а. Ширина орбиты от d |

39,8 (4) |

1,12 |

38,8–41,3 |

40,3 (2) |

1,34 |

39,3–41,2 |

|

52. Высота орбиты |

32,9 (5) |

2,46 |

28,9–35,0 |

34,2 (3) |

1,78 |

32,8–36,2 |

|

SC. Симотическая ширина |

8,10 (7) |

0,98 |

6,8–9,1 |

9,35 (4) |

1,38 |

8,2–11,3 |

|

SS. Симотическая высота |

4,29 (7) |

0,61 |

3,3–5,0 |

4,45 (4) |

0,71 |

4,0–5,5 |

|

MC. Максиллофронтальнaя ширина |

19,4 (5) |

1,42 |

17,7–21,3 |

19,6 (3) |

2,14 |

17,2–21,3 |

|

MS. Максиллофронтальная высота |

8,74 (5) |

0,99 |

7,5–10,1 |

7,37 (3) |

1,95 |

5,4–9,3 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

DC. Дакриальная ширина |

21,3 (5) |

2,33 |

19,2–25,2 |

20,2 (2) |

2,55 |

18,4–22,0 |

|

DS. Дакриальная высота |

12,50 (5) |

2,36 |

11,2–16,7 |

11,7 (2) |

0,14 |

11,6–11,8 |

|

FC. Глубина клыковой ямки |

4,85 (4) |

1,05 |

3,4–5,9 |

3,60 (2) |

0,57 |

3,2–4,0 |

|

Высота изгиба скуловой кости |

13,3 (5) |

1,02 |

12,0–14,8 |

12,5 (1) |

– |

– |

|

Ширина скуловой кости |

57,5 (5) |

2,31 |

54,3–60,8 |

56,1 (1) |

– |

– |

|

Указатели: |

||||||

|

8 : 1. Черепной |

80,8 (2) |

2,48 |

79,0–82,5 |

77,6 (2) |

7,88 |

72,0–83,1 |

|

17 : 1. Высотно-продольный (ba) |

75,3 (4) |

3,03 |

71,6–79,0 |

71,3 (1) |

– |

– |

|

17 : 8. Высотно-поперечный (ba) |

93,4 (2) |

9,37 |

86,8–100,0 |

85,8 (1) |

– |

– |

|

20 : 1. Высотно-продольный (ро) |

62,0 (3) |

3,93 |

57,9–65,7 |

61,6 (2) |

2,66 |

59,7–63,5 |

|

20 : 8. Высотно-поперечный (ро) |

76,7 (2) |

9,21 |

70,2–83,2 |

79,6 (2) |

4,66 |

76,4–82,9 |

|

9 : 8. Лобно-поперечный |

67,0 (2) |

1,36 |

66,1–68,0 |

68,4 (2) |

0,14 |

68,3–68,4 |

|

9 : 10. Лобный |

80,4 (2) |

1,07 |

79,7–81,2 |

79,6 (2) |

2,02 |

78,2–81,0 |

|

Sub.Nβ : 29. Выпуклости лба |

21,6 (7) |

1,63 |

19,1–23,6 |

22,1 (2) |

1,43 |

21,1–23,2 |

|

29 : 26. Изгиба лба |

88,6 (6) |

1,60 |

86,6–90,9 |

89,2 (2) |

0,96 |

88,6–89,9 |

|

26 : 25. Лобно-сагиттальный |

34,3 (1) |

– |

– |

33,1 (1) |

– |

– |

|

27 : 25. Теменно-сагиттальный |

33,4 (1) |

– |

– |

31,1 (1) |

– |

– |

|

28 : 25. Затылочно-сагиттальный |

32,3 (1) |

– |

– |

35,8 (1) |

– |

– |

|

28 : 27. Затылочно-теменной |

87,8 (3) |

8,38 |

80,3–96,9 |

100,7 (2) |

20,05 |

86,6–114,9 |

|

40 : 5. Выступания лица |

92,0 (2) |

5,66 |

88,0–96,0 |

99,7 (1) |

– |

– |

|

48 : 45. Верхний лицевой |

54,8 (4) |

2,14 |

52,6–57,0 |

52,5 (1) |

– |

– |

|

45 : 8. Поперечный фациоцере-бральный |

94,6 (2) |

1,07 |

93,8–95,4 |

93,2 (1) |

– |

– |

|

48 : 17. Вертикальный фациоцере-бральный |

56,7 (3) |

2,30 |

54,2–58,8 |

57,1 (1) |

– |

– |

|

9 : 45. Лобно-скуловой |

70,1 (5) |

2,93 |

65,0–72,0 |

73,4 (1) |

– |

– |

|

61 : 60. Челюстно-альвеолярный |

118,7 (2) |

1,89 |

117,3–120,0 |

– |

– |

|

|

63 : 62. Небный |

86,1 (1) |

– |

– |

87,2 (1) |

– |

– |

|

54 : 55. Носовой |

46,1 (6) |

2,09 |

44,0–49,4 |

48,6 (4) |

2,20 |

46,0–50,8 |

|

52 : 51. Орбитный от mf |

77,0 (5) |

5,25 |

69,6–84,5 |

80,1 (3) |

4,81 |

75,9–85,4 |

|

52 : 51 a. Орбитный от d |

81,5 (4) |

7,13 |

72,3–89,0 |

86,7 (2) |

1,67 |

85,5–87,9 |

|

SS : SC. Симотический |

53,7 (7) |

10,92 |

41,8–69,1 |

47,6 (4) |

1,36 |

46,2–48,8 |

|

MS : MC. Максиллофронтальный |

45,0 (5) |

4,71 |

39,3–49,7 |

37,2 (3) |

6,16 |

31,4–43,7 |

|

DS : DC. Дакриальный |

58,4 (5) |

5,50 |

52,3–66,3 |

58,3 (2) |

6,65 |

53,6–63,0 |

|

Изгиба скуловой кости |

23,1 (5) |

1,67 |

20,8–25,0 |

22,3 (1) |

– |

– |

|

Углы: |

||||||

|

77. Назомалярный |

139,2 (3) |

3,65 |

135,0–141,6 |

– |

– |

– |

|

|

129,2 (3) |

6,49 |

124,5–136,6 |

– |

– |

– |

|

Поперечного изгиба лба |

137,1 (6) |

3,86 |

130,8–141,2 |

136,2 (4) |

3,20 |

133,3–139,4 |

|

32. Профиля лба от n |

77,7 (3) |

5,51 |

74–84 |

78 (1) |

– |

– |

|

GM/FH. Профиля лба от gl |

70,3 (3) |

4,16 |

67–75 |

74 (1) |

– |

– |

|

72. Общий лицевой |

88,5 (2) |

4,95 |

85–92 |

85 (1) |

– |

– |

|

73. Средний лицевой |

91,7 (3) |

2,08 |

90–94 |

89 (1) |

– |

– |

|

75 (1). Выступания носа |

25,4 (5) |

6,35 |

17–33 |

18,5 (2) |

0,71 |

18–19 |

Таблица 3. Морфометрическая характеристика костей посткраниального скелета из Барангольского некрополя, средние значения

|

Признак |

Мужчины |

Женщины |

||||||

|

Правая |

Левая |

Правая |

Левая |

|||||

|

М ( n ) |

S |

М ( n ) |

S |

М ( n ) |

S |

М ( n ) |

S |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Ключица |

– Clavicula |

|||||||

|

1. Длина |

135 (1) |

– |

154,5 (2) |

21,60 |

146,2 (3) |

13,12 |

147,2 (3) |

12,65 |

|

6. Окружность |

35 (1) |

– |

35,6 (2) |

2,65 |

33,5 (3) |

1,80 |

32,9 (3) |

2,32 |

|

6 : 1. Указатель прочности |

25,6 (1) |

– |

23,2 (2) |

1,52 |

23,0 (3) |

0,86 |

22,4 (3) |

0,44 |

|

Плечевая – Humerus |

||||||||

|

1. Наибольшая длина |

329,8 (4) |

12,59 |

330,0 (3) |

12,20 |

310,7 (7) |

15,43 |

307,1 (5) |

11,89 |

|

2. Полная длина |

326,4 (3) |

16,64 |

326,0 (3) |

11,72 |

307,3 (3) |

12,66 |

310,8 (3) |

3,03 |

|

3. Ширина верхнего эпифиза |

49,2 (3) |

2,41 |

47,1 (3) |

0,93 |

47,0 (2) |

3,61 |

46,2 (3) |

2,37 |

|

4. Ширина нижнего эпифиза |

63,2 (4) |

1,36 |

62,7 (2) |

0,64 |

55,9 (4) |

2,68 |

57,3 (3) |

3,33 |

|

5. Наибольший диаметр середины диафиза |

23,8 (4) |

1,55 |

23,0 (3) |

1,79 |

21,1 (6) |

1,01 |

20,6 (5) |

0,92 |

|

6. Наименьший диаметр середины диафиза |

16,3 (4) |

0,81 |

16,5 (3) |

1,13 |

15,8 (7) |

1,31 |

16,2 (5) |

1,02 |

|

7. Наименьшая окружность диафиза |

61,9 (4) |

1,97 |

61,8 (4) |

2,22 |

57,1 (7) |

2,08 |

57,1 (5) |

1,57 |

|

7а. Окружность середины диафиза |

68,0 (4) |

3,16 |

66,6 (3) |

4,11 |

61,1 (6) |

2,07 |

60,6 (5) |

1,60 |

|

9. Наибольшая ширина головки |

42,8 (3) |

1,64 |

41,1 (2) |

1,34 |

44,7 (1) |

– |

39,9 (5) |

2,31 |

|

10. Вертикальный диаметр головки |

44,5 (3) |

1,25 |

44,3 (3) |

0,87 |

41,5 (3) |

3,24 |

41,7 (4) |

2,21 |

|

7 : 1. Указатель прочности |

18,8 (4) |

0,89 |

18,4 (3) |

0,40 |

18,4 (7) |

0,95 |

18,6 (5) |

0,69 |

|

6 : 5. Указатель поперечного сечения диафиза |

68,8 (4) |

4,42 |

71,7 (3) |

4,58 |

73,8 (6) |

8,55 |

78,9 (5) |

7,76 |

|

Лучевая – Radius |

||||||||

|

1. Наибольшая длина |

254,7 (5) |

8,26 |

252,6 (2) |

1,41 |

248,4 (2) |

10,47 |

234,3 (3) |

23,48 |

|

2. Физиологическая длина |

240,2 (5) |

7,34 |

237,5 (2) |

0,71 |

235,3 (3) |

8,13 |

223,0 (3) |

21,93 |

|

3. Наименьшая окружность диафиза |

40,4 (5) |

3,09 |

39,8 (3) |

2,50 |

37,0 (2) |

2,83 |

35,8 (3) |

2,22 |

|

4. Поперечный диаметр диафиза |

16,2 (4) |

2,00 |

16,2 (3) |

2,33 |

15,5 (2) |

3,08 |

14,7 (3) |

2,07 |

|

5. Сагиттальный диаметр диафиза |

11,5 (4) |

0,87 |

11,2 (3) |

1,09 |

10,8 (2) |

0,11 |

10,6 (3) |

0,54 |

|

3 : 2. Указатель прочности |

16,8 (5) |

0,92 |

16,7 (2) |

1,44 |

15,7 (2) |

0,66 |

16,1 (3) |

0,90 |

|

5 : 4. Указатель поперечного сечения диафиза |

71,6 (4) |

7,37 |

70,1 (3) |

12,20 |

71,1 (2) |

14,82 |

73,7 (3) |

14,31 |

|

Локтевая – Ulna |

||||||||

|

1. Наибольшая длина |

277,5 (2) |

3,54 |

273,6 (4) |

6,47 |

256,7 (3) |

18,56 |

256,0 (3) |

21,63 |

|

2. Физиологическая длина |

244,0 (3) |

1,00 |

239,3 (4) |

6,90 |

224,5 (3) |

15,98 |

223,7 (3) |

17,62 |

|

3. Наименьшая окружность диафиза |

35,8 (4) |

2,06 |

35,0 (4) |

2,30 |

33,7 (3) |

3,40 |

33,7 (3) |

2,89 |

|

11. Сагиттальный диаметр диафиза |

12,9 (2) |

0,28 |

13,4 (4) |

0,84 |

12,5 (3) |

1,06 |

12,3 (3) |

0,77 |

|

12. Поперечный диаметр диафиза |

16,8 (2) |

1,96 |

16,7 (4) |

1,69 |

14,9 (3) |

1,51 |

15,5 (3) |

1,39 |

|

3 : 2. Указатель прочности |

14,5 (3) |

0,89 |

14,6 (4) |

1,07 |

15,0 (3) |

1,33 |

15,1 (3) |

0,79 |

|

11 : 12. Указатель поперечного сечения диафиза |

77,3 (2) |

7,35 |

80,1 (4) |

3,73 |

84,1 (3) |

8,91 |

79,4 (3) |

7,97 |

|

Бедренная – Femur |

||||||||

|

1. Наибольшая длина |

458,3 (5) |

12,70 |

457,5 (5) |

8,29 |

425,3 (5) |

27,3 |

428,8 (6) |

25,5 |

|

2. Длина в естественном положении |

450,8 (4) |

9,60 |

454,4 (5) |

8,14 |

439,2 (3) |

10,68 |

432,5 (5) |

19,16 |

|

6. Сагиттальный диаметр середины диафиза |

28,6 (5) |

2,15 |

27,5 (5) |

2,26 |

26,6 (6) |

2,03 |

26,3 (6) |

1,36 |

|

7а. Ширина середины диафиза |

25,3 (5) |

1,59 |

26,0 (5) |

2,07 |

24,3 (6) |

1,53 |

24,1 (6) |

0,79 |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

9. Верхний поперечный диаметр |

28,6 (6) |

1,19 |

28,8 (5) |

1,15 |

28,2 (5) |

2,29 |

27,2 (4) |

2,84 |

|

10. Верхний сагиттальный диаметр |

25,3 (6) |

2,43 |

25,1 (5) |

3,00 |

23,7 (5) |

0,68 |

23,4 (4) |

1,43 |

|

8. Окружность середины диафиза |

86,1 (5) |

4,50 |

85,3 (5) |

6,18 |

80,3 (6) |

3,25 |

80,0 (6) |

2,63 |

|

18. Высота головки |

48,0 (3) |

2,81 |

46,9 (3) |

0,81 |

42,6 (5) |

2,16 |

44,4 (4) |

1,77 |

|

19. Ширина головки |

47,4 (4) |

2,44 |

46,6 (2) |

1,21 |

44,3 (4) |

1,59 |

42,5 (5) |

2,03 |

|

21. Ширина нижнего эпифиза |

78,6 (2) |

0,07 |

80,3 (5) |

4,18 |

74,9 (4) |

1,05 |

75,4 (2) |

0,18 |

|

8 : 2. Указатель массивности |

19,1 (4) |

1,10 |

18,8 (5) |

1,29 |

18,3 (3) |

0,98 |

18,7 (5) |

0,98 |

|

6 : 7а. Указатель пиластрии |

113,3 (5) |

9,98 |

105,7 (5) |

2,04 |

110,0 (6) |

12,37 |

109,2 (6) |

6,21 |

|

10 : 9. Указатель платимерии |

88,9 (6) |

11,86 |

87,5 (5) |

11,85 |

84,6 (5) |

8,42 |

87,0 (4) |

12,77 |

|

Б 1. Полная длина |

ольшая бе 366,6 (4) |

рцовая 11,03 |

Tibia 376,8 (3) |

4,52 |

344,0 (4) |

21,35 |

343,2 (3) |

20,52 |

|

1а. Наибольшая длина |

373,5 (4) |

9,95 |

382,9 (3) |

3,31 |

349,3 (2) |

21,22 |

341,8 (2) |

26,52 |

|

5. Наибольшая ширина верхнего эпифиза |

73,9 (1) |

– |

74,2 (1) |

– |

68,5 (1) |

– |

70,0 (2) |

0,78 |

|

6. Наибольшая ширина нижнего эпифиза |

50,5 (1) |

– |

50,5 (2) |

2,26 |

46,9 (3) |

3,16 |

45,5 (1) |

– |

|

8. Сагиттальный диаметр середины диафиза |

26,0 (4) |

1,53 |

24,7 (2) |

3,04 |

24,9 (3) |

1,03 |

24,0 (1) |

– |

|

9. Поперечный диаметр середины диафиза |

23,3 (4) |

3,59 |

22,9 (2) |

0,21 |

21,8 (3) |

1,28 |

21,0 (1) |

– |

|

8а. Сагиттальный диаметр на уровне питательного отверстия |

30,2 (4) |

2,83 |

29,6 (2) |

5,55 |

29,4 (4) |

0,86 |

29,6 (1) |

– |

|

9а. Поперечный диаметр на уровне питательного отверстия |

24,9 (4) |

2,86 |

24,0 (2) |

1,45 |

24,7 (4) |

1,42 |

23,3 (1) |

– |

|

10. Окружность середины диафиза |

79,5 (4) |

6,34 |

76,8 (2) |

6,01 |

76,7 (3) |

3,51 |

71,5 (1) |

– |

|

10в. Наименьшая окружность диафиза |

72,1 (3) |

3,59 |

70,3 (2) |

4,60 |

67,9 (4) |

3,63 |

66.8 (1) |

– |

|

9 : 8. Указатель поперечного сечения |

89,8 (4) |

13,50 |

93,4 (2) |

10,65 |

87,5 (3) |

4,01 |

87,4 (1) |

– |

|

9а : 8а. Указатель платикнемии |

82,5 (4) |

6,28 |

82,1 (2) |

10,50 |

83,9 (4) |

2,62 |

78,8 (1) |

– |

|

10b : 1. Указатель прочности |

19,5 (3) |

1,22 |

18,5 (2) |

1,00 |

19,8 (4) |

0,80 |

18,9 (1) |

– |

|

Il2. Наибольшая ширина |

264,0 (4) |

Таз 12,11 |

– |

– |

260,3 (3) |

10,02 |

– |

– |

|

Указател R1 : H1. Луче-плечевой |

и и комби 78,1 (4) |

нирован 2,31 |

ные призн 77,1 (1) |

аки – |

77,7 (2) |

3,64 |

75,9 (3) |

4,61 |

|

R1 : Т1. Луче-берцовый |

69,6 (3) |

1,99 |

67,0 (1) |

– |

70,1 (2) |

2,99 |

69,6 (2) |

3,09 |

|

Н1 : F2. Плече-бедренный |

71,9 (3) |

1,17 |

70,5 (2) |

2,02 |

72,7 (3) |

1,56 |

72,3 (4) |

1,84 |

|

Т1 : F2. Берцово-бедренный |

82,2 (2) |

0,23 |

81,6 (2) |

1,60 |

80,8 (3) |

2,04 |

79,6 (3) |

0,22 |

|

(H1+R1)/(F2+T1). Интермембральный |

71,2 (2) |

0,95 |

69,7 (1) |

– |

71,0 (2) |

1,36 |

70,3 (2) |

0,94 |

|

Il2 : F2. Тазо-бедренный * |

57,0 (3) |

1,16 |

– |

– |

58,3 (2) |

3,19 |

– |

– |

|

FH : F2 * |

10,1 (5) |

0,43 |

– |

– |

10,4 (5) |

0,60 |

– |

– |

|

Рост (по формуле Троттер и Глезер) |

172,2 (6) |

2,55 |

– |

– |

159,9 (6) |

6,28 |

– |

– |

*Для бедренной кости используются усредненные данные обеих сторон.

Троттер и Глезер [Trotter, Gleser, 1958], составляет 172 см у мужчин и 168 см у женщин. Соотношение наибольшей ширины таза и длины бедренной кости отражает тенденцию к долихоморфности общих размеров тела. Относительная ширина эпифизов, характе- ризующая массивность длинных костей конечностей, невысокая. Весо-ростовой указатель, в качестве эквивалента которого может служить соотношение ширины головки и длины бедренной кости, также невысокий. Отмеченные особенности сближают барангольскую

Рис. 6. Диаграмма размаха продольных размеров длинных костей конечностей (правая сторона, мужчины).

1 – Барангольский некрополь; 2 – пазырыкская культура Юго-Восточного Алтая (суммированы данные Т.А. Чикишевой [1994] и неопубликованные данные по Кызыл-Джару С.С. Тур, М.П. Рыкун).

группу с носителями пазырыкской культуры Юго-Западного Алтая [Чикишева, 1994] (а также неопубликованные данные С.С. Тур, М.П. Рыкун) и отличают от синхронного населения лесостепного Алтая [Тур, Рыкун, 2015] и Тувы [Радзюн, Казарницкий, 2011]. Несмотря на общее сходство, в морфологии посткраниального скелета обитателей нижней Катуни и ЮгоВосточного Алтая скифского времени прослеживаются некоторые особенности. У мужчин барангольской группы продольные размеры длинных костей конечностей и, соответственно, длина тела меньше. Известно, что ростовые процессы в значительной мере зависят от питания. Сокращение в диете доли белкового компонента нередко приводит к уменьшению длины тела, особенно у мужчин. К сожалению, сравнительные материалы очень малочисленны, и отмеченные различия могут иметь случайное происхождение. Необходима более представительная выборка.

Одним из важных индикаторов палеодиеты является зубной кариес – заболевание, характеризующееся очаговым разрушением твердых тканей зуба под действием кислот, которые образуются в результате ферментации углеводов бактериями, содержащимися в зубном налете. Согласно клиниче ским и экспериментальным данным, высокая частота кариеса связана с потреблением сахаров и термически обработанных крахмалов. Диета, богатая белками и жирами, наоборот, ассоциируется с очень низкой частотой этого заболевания. Таким образом, кариес может служить своего рода индикатором соотношения в диете продуктов животного и растительного происхождения.

В исследованной выборке кариес довольно широко распространен – заболевание охватывало 84,6 % (22 из 26) взрослых старше 20 лет. Признаки кариеса были отмечены в общей сложности на 18,9 % (90 из 485) зубов из числа всех обследованных и чаще встречались у женщин, чем у мужчин (20,3 против 16,9 %), однако половые различия статистически незначитель- ны (р = 0,436). Увеличение частоты этого заболевания в мировом масштабе в определенной мере коррелирует с развитием земледелия [Turner, 1979]. Число кариозных зубов в земледельческих группах, как правило, превышает 7 % [Larsen, Shavit, Griffin, 1991]. Подчеркнем, что на Северном Алтае крупные запасы злаков (15 кг пшеницы мягкой, обыкновенной) эпохи раннего железа известны в пещерных хранилищах (Денисова пещера) в верхнем течении р. Ануй [Деревянко, Молодин, 1994, с. 105, 166].

Судя по датировке курганных групп Майма IV, Чултуков Лог-1, -2, Барангол-1, -2, -4, носители па-зырыкской культуры проживали на севере Горного Алтая с рубежа VI–V вв. до н.э. до начала II в. до н.э., что соответствует общей хронологии существования этой культуры на всей территории Горного Алтая. С археологической точки зрения однокомпонент-ность Барангольского некрополя позволяет иначе оценивать тезис о пе строте населения в эпоху раннего железа на средней и нижней Катуни [Кирюшин, Степанова, 2004]. В настоящее время очевидно, что здесь присутствуют как многокомпонентные (Кайнду-1, Чултуков Лог-1), так и однокомпонентные (Барангол-1, -2, -4, Чултуков Лог-2) синхронные погребальные комплексы. Это отражает не только различную степень интеграции населения разного происхождения, но и интенсивность культурных контактов, получивших отражение в погребальной обрядности. Следует подчеркнуть, что с антропологической точки зрения однокомпонентность группы населения, оставившего Барангольский некрополь, не подразумевает его гомогенность.

Расположение погребальных памятников (Майма IV, VI, XIX; Чултуков Лог-1, -2; Барангол-1, -2, -4) эпохи раннего железа в долине нижней Катуни на расстоянии 15–25 км относительно друг друга позволяет предполагать синхронное существование нескольких территориальных групп населения. Расстояние между некрополями соответствовало однодневному конному переходу. Для них характерно расположение невдалеке от летних стоянок. Это подтверждает керамический комплекс Барангольского некрополя, который аналогичен керамике на соседнем сезонном (летнем) поселении Муны-1 [Borodovsky, 1995; Бородовский, 2001].

Интенсивные культурные контакты отражает и типология поселений Северного Алтая эпохи раннего железа, предложенная М.Т. Абдулганеевым и В.Н. Владимировым. Наряду с двумя типами бы-стрянских поселений (тип 3, 4) выделяется смешанная группа (тип 6), распространенная от лесостепи до гор и относящаяся по керамическому материалу к различным археологическим культурам (поселение Майма I) [Абдулганеев, Владимиров, 1997, с. 49, 51–59]. Еще одна типология поселений Горного Алтая эпохи раннего железа была разработана П.И. Шульгой [1990, с. 11, 12]. Несмотря на критику [Бородовский, 2000] неоправданного выделения поселений с преимущественно земледельческой или скотоводческой деятельностью для горной долины нижней Катуни, вполне обоснованно существование третьего типа – с комплексным хозяйством. Эта разновидность, очевидно, является специфичной для данной территории. Для средней Катуни в пазырыкское время характерны поселения, типичные для остепненной зоны, население которой вело полукочевой образ жизни, обусловленный сезонными откочевками на высокогорные пастбища [Миронов, 2000, с. 12].

Особенности экономического потенциала пазы-рыкского населения горной долины нижней Катуни нашли отражение в палеоантропологических материалах Барангольского некрополя. Высокая частота кариеса в выборке свидетельствует в пользу того, что население помимо скотоводства занималось земледелием. Распространение этого заболевания у скотоводов степных и лесостепных районов Сибири в эпоху раннего железа обнаруживает существенные межгрупповые различия [Кошкин, 1974; Медникова, 2005; Мерфи, 2001, с. 140; Чикишева, 2003, с. 76; Ражев, 2009, с. 326]. Наиболее высокая частота кариеса (10,6 % зубов) отмечалась в долине средней Катуни [Тур, Ры-кун, 2011]. У пазырыкцев Юго-Восточного Алтая он встречался относительно редко (1,8 % зубов). В лесостепных районах Верхнего Приобья частота кариеса была существенно выше, чем в степных, однако ниже, чем на средней Катуни [Там же]. Новые данные, полученные при изучении материалов Барангольского некрополя, показывают, что эпицентром распространения этого заболевания в эпоху раннего железа являлась горная долина нижней Катуни. Здесь не только общая частота кариеса достигает максимальных значений, но и, в отличие от средней Катуни, сокращается разрыв в заболеваемости мужской и женской части населения.

Заключение

Таким образом, можно констатировать, что по материалам Барангольского некрополя региональное своеобразие северного локального варианта пазырыкской культуры в горной долине нижней Катуни достаточно отчетливо проявляется в особенностях хозяйствования. Для хозяйства эпохи раннего железа Северного Алтая характерно сочетание общих черт скотоводческой экономики (разнообразие стад мелкого рогатого скота) и специфики, связанной с более значительным удельным весом земледелия.

О занятиях скотоводством населения, оставившего Барангольский некрополь, можно судить по результатам анализа остеологических материалов (курдючных ко стей овец «жертвенной пищи») из погребений Барангола-1, проведенного А.Д. Гальченко. Они позволяют говорить о наличии тонкорунных овец, дававших шерсть высокого каче ства (не уступала шерсти мериносов). Подчеркнем, что овечья шерсть из Пазырыкских курганов, по мнению С.И. Руденко, дает основания для выделения трех пород овец: грубошерстных, слабожирнохвостых, тонкорунных [1953, с. 73]. Однако количество скота в горной долине нижней Катуни традиционно было несравнимо меньше, чем на более южных и северных остепненных территориях. Например, при освоении этой долины русскими в середине XIX столетия мигранты очень быстро столкнулись с проблемой ограниченности пастбищных угодий вследствие за-лесенности. Косвенно о таких особенностях может свидетельствовать значительно меньшее количество сопроводительных захоронений коней в пазырык-ских погребениях Северного Алтая.

Удельный вес земледелия в хозяйстве населения эпохи раннего железа в долине нижней Катуни, несомненно, был выше в сравнении не только с более южными районами Горного Алтая, но и с близлежащей территорией средней Катуни. Антропологические материалы в полной мере отражают такие особенности. С одной стороны, они демонстрируют явное соответствие уровня гетерогенности населения, оставившего Барангольский некрополь, таковому других пазырык-ских групп Горного Алтая; с другой – свидетельствуют о своеобразии хозяйствования этого населения, явно в большей степени связанного с земледелием, чем носители пазырыкской культуры на более южных территориях.

Пазырыкские традиции также представлены в предметном комплексе Барангольского некрополя. Например, для женских захоронений этого погребального комплекса характерны головные уборы-парики, окрашенные в черный цвет и заколотые бронзовыми шпильками с круглыми деревянными резными навершиями (см. рис. 3, 17, 18). Они яв- ляются одним из наиболее типичных элементов па-зырыкской культуры [Кубарев, 1987, с. 135; 1991, с. 111, табл. LXII, 5; Феномен…, 2000, с. 78, 163– 167]. Кроме того, в целом ряде женских захоронений эпохи раннего железа в горной долине нижней Катуни (Барангольский некрополь, Чултуков Лог-1) головные уборы-парики были украшены длинными заколками (триквестрами) (см. рис. 3, 16). Полиметаллические (железо, медь, золото) триквестры известны в погребальных комплексах раннего железного века на Северном Алтае (Суртайка-1, Покровский Лог, Черный Ануй-3, Верх-Еланда II) и в Туве. Однако их частота встречаемости и разнообразие в погребениях эпохи раннего железа в горной долине нижней Катуни (Майма IV и XIX, Чултуков Лог-1, Барангол-1, -2) позволяют рассматривать это украшение как характерный палеоэтнографический элемент северного варианта пазырыкской культуры [Бородов-ский, Бородовская, 2009].

В заключение хотелось бы особо отметить, что комплексное археолого-антропологическое исследование некрополей эпохи раннего железа на Северном Алтае является наиболее эффективным методом решения проблем феномена поликультурности [Савинов, 2002, с. 155] на территории Южной Сибири во второй половине I тыс. до н.э. В рамках этого историко-культурного явления детальная характеристика одно- и многокомпонентных погребальных комплексов позволяет формировать наиболее объективное представление о происхождении и контактах различных этнотерриториальных групп населения Горного Алтая эпохи раннего железа.

Список литературы Барангольский некрополь пазырыкской культуры в горной долине Нижней Катуни (антропологический аспект)

- Абдулганеев М.Т., Владимиров В.Н. Типология поселений Алтая VII-II вв. до н.э. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1997. -148 с.

- Бородовский А.П. Вторичные погребения эпохи раннего железа на нижней Катуни (по материалам Барангольского некрополя)//Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. -Вып. ХТ -С. 197-200.

- Бородовский А.П. Многослойный поселенческий комплекс Муны на нижней Катуни//Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии Горно-Алт. гос. ун-та. -2001. -№ 7. -С. 56-67.

- Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. Триквестры скифского времени Северного Алтая//Археология, этнография и антропология Евразии. -2009. -№ 4. -С. 51-55.

- Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. Археологические памятники горной долины нижней Катуни в эпоху палеометалла. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -220 с.