Барьеры развития малого и среднего бизнеса

Автор: Дегтярева Е.Г., Сагань Т.А., Жидких М.С.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются угрозы со стороны современного общества для малого и среднего бизнеса, которые фактически затрудняют или же могут в существенной степени затруднить развитие предпринимательства. Установлено, что угрозы-барьеры на сегодняшний день множественны, взаимосвязаны и нередко наличие одного барьера неизбежно влечет за собой следующий. Результаты и выводы, полученные в ходе работы, основаны на данных социологического исследования, проведенного среди предпринимателей и потребителей услуг малого и среднего бизнеса на территории Москвы и Московской области. Отечественные предприниматели в целом, выделяя ряд сущностных барьеров для бизнеса, достаточно успешно их преодолевают, потребители высоко оценивают перспективы развития малого и среднего бизнеса в России. Для придания устойчивости предпринимательству необходима дальнейшая государственная поддержка с учетом наиболее успешных практик.

Малый и средний бизнес, угрозы, барьеры, бюрократия, санкции, потребители, государственная поддержка

Короткий адрес: https://sciup.org/149148284

IDR: 149148284 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24158/tipor.2025.4.13

Текст научной статьи Барьеры развития малого и среднего бизнеса

и средние предприятия обеспечивают минимум 70 % совокупной мировой занятости и 50 % внутреннего валового продукта. Их удельный вес в общем количестве всех предприятий в мире достигает 90 %. Малый и средний бизнес фактически выступает сегодня в качестве одного из главных субъектов экономики.

В процессе осуществления своей деятельности предприятия малого и среднего бизнеса зачастую сталкиваются с различного рода барьерами: управленческими, финансовыми, организационными и рядом других. Для предприятий малого и среднего бизнеса любые негативные изменения внешней среды могут стать фактором дестабилизации и оказать губительное влияние. Это связано с тем, что у них, как правило, нет больших ресурсов, характерных для крупного бизнеса, а следовательно, нет существенного запаса разновекторной прочности, которая помогла бы выстоять в жестоких кризисных условиях внешней среды. В этой связи изучение барьеров развития предприятий малого и среднего бизнеса является актуальной задачей, решение которой позволит разработать эффективные управленческие рекомендации, направленные на придание устойчивости предпринимательству. Безусловно, особый акцент должен быть поставлен не только на мерах государственной поддержки, но и на выработке стратегий самоорганизации и самостабилизации таких предприятий (Каменева, Кубикова, 2022).

Материалы и методы . В основу анализа барьеров малого и среднего бизнеса положены результаты социологического исследования, проведенного методом анкетирования среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Выборочная совокупность составила 545 респондентов. Предприятия малого и среднего бизнеса располагались на территории Москвы и Московской области. В исследовании также было учтено мнение потребителей товаров и услуг, производимых предприятиями малого и среднего бизнеса. Выборочная совокупность составила 500 жителей Москвы и Московской области в возрасте от 17 до 60 лет.

Теоретико-методологический анализ проблематики малого и среднего бизнеса осуществлялся с опорой на исследовательские выводы, полученные И.П. Бойко (1994), И.М. Буниным (1993), В.Н. Ивановым (1995), рассматривавшими типичные проблемы мелкого и среднего предпринимательства в России, А.А. Деминым (1996), показавшим влияние преобразований в российском обществе на малый и средний бизнес среднего предпринимательства.

Последствия санкционного воздействия для предпринимательства исследованы в работах А.С. Квасова и Д.Н. Павлова (2022), исследования А.В. Шукаевой (2021) демонстрируют эффекты пандемии для малого и среднего бизнеса.

Влияние санкций и пандемия, безусловно, породили множество новых барьеров для предпринимательства, но в то же время стали своеобразной точкой роста и развития. В этой связи крайне важно изучить изменения, произошедшие с малым и средним бизнесом под влиянием внешних факторов. Результаты исследования в дальнейшем позволят с помощью отслеживания динамики рынка более точно оценивать перспективы развития бизнеса и потенциальные риски, принимать верные решения и находить новые возможности для роста и расширения. Более того, это играет ключевую роль не только для предпринимателей, но и для самого государства: производства малых фирм мобильны и гибки, такие предприятия являются одним из основных элементов рыночной экономики, а их стабильное функционирование - залогом ее роста.

Вне зависимости от национальной принадлежности современный малый и средний бизнес подвержен воздействию факторов, представляющих угрозу для его развития. Характер угроз может быть различным, и сегодня экономисты выделяют множество логических оснований для их классификации. Так, по мнению Е.Е. Францевой-Костенко (2021), следует различать как категории угроз, так и факторы риска развития предприятия.

Согласно предложенной исследователем классификации, признаки угроз-барьеров для малого и среднего бизнеса могут различаться по месту возникновения, степени опасности, возможности и масштабу осуществления, длительности действия. А сами угрозы-барьеры бывают внутренними и внешними, особенно опасными и опасными, реальными и потенциальными, локальными и общесистемными, временными и постоянными.

Результаты . На основе классификации, предложенной Е.Е. Францевой-Костенко (2021), в ходе дальнейшего анализа раскрывается содержательная сторона угроз-барьеров малого и среднего бизнеса, которая показывает, что внутренние угрозы-барьеры возникают внутри организации (коррупция, утечка информации, неэффективное управление, недостаточная квалификация персонала); внешние, в свою очередь, связаны с внешними факторами (экономические кризисы, конкуренция, изменения в законодательстве, политическая нестабильность).

Рассматривая угрозы-барьеры по степени их опасности, следует выделить особенно опасные - критические угрозы, способные привести к банкротству или значительному ущербу организации (финансовые кризисы, судебные разбирательства, крупные кибератаки), и опасные - менее критичные, но значимые угрозы, влияющие на устойчивость бизнеса (изменения в налоговой политике, снижение спроса, репутационные риски).

Классификация угроз-барьеров по возможности осуществления предполагает, что они могут быть реальными - явно существующими и оказывающими влияние на предприятие (высокая инфляция, нехватка кадров); потенциальными – имеющими шанс приобрести характер реальных (например, возможное введение новых налогов или санкций).

В зависимости от масштаба осуществления угрозы-барьеры можно разделить на локальные и общественные. Локальные угрозы-барьеры затрагивают отдельные (чаще – внутри одной отрасли) предприятия или небольшие группы компаний (например, конфликт с поставщиками, проблемы с местной властью). Общественные – влияют на экономику страны или целой отрасли (например, кризис в банковской сфере, рост цен на сырье).

По длительности действия выделяются временные угрозы-барьеры, имеющие ограниченный по времени эффект (например, сезонное падение спроса, временные перебои с поставками), постоянные – присутствующие на протяжении длительного времени (например, высокая конкуренция, коррупция в госструктурах).

По направлению угрозы-барьеры могут быть: производственными – связанными с производственными процессами (сбои в производстве, нехватка оборудования, низкое качество сырья); финансовыми – возникающими из-за финансового состояния бизнеса (убытки, задолженность, нестабильный курс валют); технологическими – связанными с внедрением новых технологий или их отсутствием (устаревшие технологии, кибератаки, утечка данных); социально - экономическими – вызванными изменениями в социальной обстановке и экономике (рост безработицы, снижение покупательской способности).

Причины возникновения такого рода угроз-барьеров могут быть как объективными - не зависящими от самого бизнеса (экономические кризисы, изменения в законодательстве), так и с убъективными – связанными с действиями конкретных лиц или групп (ошибки руководства, недобросовестная конкуренция, утечка информации).

Характер направления угроз-барьеров определяет прямые угрозы, оказывающие непосредственное воздействие (внезапный рост цен на сырье, арест активов, судебные разбирательства), и косвенные , влияющие опосредованно (ухудшение экономической ситуации, снижение платежеспособности клиентов).

Исходя из вероятности наступления, угрозы-барьеры бывают явными, которые уже проявляются или с высокой вероятностью произойдут (рост налоговой нагрузки, новые законы, инфляция), и латентными (скрытыми), которые могут проявиться неожиданно (коррупция, кибератаки, репутационные риски).

В зависимости от сферы (природы) возникновения можно выделить политические угрозы-барьеры, вызванные политической ситуацией (санкции, нестабильность власти, госрегулирова-ние); криминальные – незаконные действия, направленные против бизнеса (мошенничество, рейдерские захваты, коррупция); конкурентные – угрозы, связанные с деятельностью конкурентов (демпинг, недобросовестная реклама, переманивание клиентов).

Как отмечается в исследовании Е.Е. Францевой-Костенко (2021), «наиболее общим является разделение угроз на внутренние и внешние».

На основе авторской методики Е.Е. Францевой-Костенко в ходе исследования были получены следующие данные. В качестве внутренней угрозы-барьера развития малого и среднего бизнеса была рассмотрена бюрократия и налоговое давление на предприятия со стороны государства, в качестве внешней – санкционное давление коллективного Запада на Российскую Федерацию.

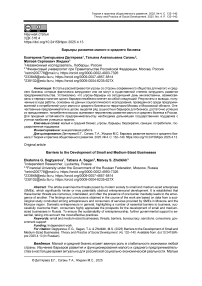

На вопрос «Мешают ли развитию Вашего бизнеса налоговое давление и излишняя бюрократия?» (рис. 1) более трети респондентов-предпринимателей (34,93 %) отметили, что данные «внутренние барьеры», скорее, препятствуют развитию их бизнеса. В данном случае можно отчетливо проследить исторический путь бюрократии как социологического явления. Если ранее М. Вебер в своей работе «Хозяйство и общество» представляет свою концепцию рациональной бюрократизации (Вебер, 2016: 29–43) как некий «идеальный» тип управления структурами любого уровня организации, то на данный момент актуальной является проблема документарной и звеньевой «перегрузки» данных структур.

С социальных позиций бюрократию в российском обществе воспринимают неоднозначно ‒ как класс с особыми привилегиями в обществе, однако карьеристские установки и излишний формализм, присущий бюрократам, вызывает у российского социума недовольство (Зинченко, 2012). Люди, работающие в бюрократической системе (особенно в государственном аппарате), воспринимаются общественностью как хитрые и корыстные личности.

-

• Да

-

■ Скорее да, чем нет

-

■ Затрудняюсь от ветить

-

■ Скорее нет, чем да

-

• Нет

Рисунок 1 ‒ Распределение ответов респондентов на вопрос:

«Мешают ли развитию Вашего бизнеса налоговое давление и излишняя бюрократия?», %

Figure 1 ‒ Distribution of Respondents’ Responses to the Question

“Do Tax Pressures and Excessive Bureaucracy Hinder the Development of Your Business?”, %

Однозначно положительный ответ и ответ «Скорее нет, чем да» выбрали, соответственно, 27,95 % и 27,07 % опрошенных. Незначительное количество владельцев МСП затруднились ответить, а 7,42 % отметили, что налоги и бюрократическая перегруженность не мешают стабильному развитию их дела.

Таким образом, большинство (62,88 %) участников опроса отмечают, что налоговое давление и бюрократия создают значительные или умеренные трудности в развитии бизнеса. Лишь 29,69 % респондентов склонны считать, что эти факторы не мешают или оказывают минимальное влияние.

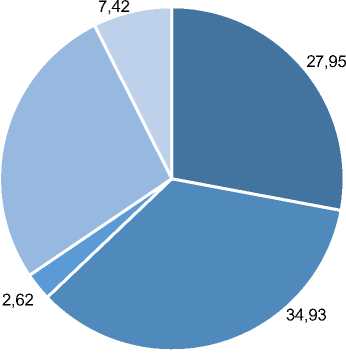

В рамках изучения влияния внешнеполитических факторов на состояние российских предприятий малого и среднего бизнеса был сделан акцент в части влияния внешних угроз на процесс планирования (рис. 2). Более одной трети опрошенных предпринимателей (34,50 %) отметили, что внешние угрозы оказывают незначительное влияние на процесс планирования. Существенное и однозначное затруднение отметили, соответственно, 29,26 % и 25,76 % респондентов, 9,17 % не испытывают затруднений при планировании развития своего дела, затруднились с ответом лишь 1,31 % бизнесменов.

34,50

-

■ Да

-

• Скорее да, чем нет

-

■ Затру дня юсь ответить

-

■ Скорее н ет, ч ем д а

-

■ Нет

Рисунок 2 ‒ Распределение ответов на вопрос: «Стало ли планирование более затрудненным под влиянием большого количества внешних угроз?», %

Figure 2 ‒ Distribution of Responses to the Question: “Has Planning become More Difficult under the Influence of a Large Number of External Threats?”, %

Во многом полученные данные можно связать с глобализацией и глобальной экономикой, представляющей собой противоречивое и всеобъемлющее явление. Наиболее популярным способом влияния на развивающиеся (или, как в случае с Россией, «неугодные») государства является экономическое давление. Формально выступая за неолиберальную экономику открытых рынков, развитые страны на деле настаивают на одностороннем открытии таковых лишь со стороны своих менее развитых соседей, как пишет Джозеф Стиглиц в работе «Глобализация и ее недовольные» (Горбунова, 2003).

Таким образом, большинство респондентов (55,02 %) отмечают, что бизнес-планирование стало сложнее из-за внешних угроз. В то же время 35,81 % опрошенных не считают это серьезной проблемой или вовсе ее отрицают. Это говорит о том, что предприниматели в России по-разному оценивают влияние внешних факторов, но в целом можно сказать, что планирование действительно стало труднее для значительной части малого и среднего бизнеса.

Рассмотрим результаты опроса с точки зрения институционального подхода. Так, Дуглас Норт (1997) утверждал, что формальные и неформальные институты (законы, бюрократия, нормы поведения) определяют экономическое развитие. Высокий процент респондентов, считающих налоговое давление и бюрократию препятствием (34,93 % – «Да» и 27,95 % – «Скорее да, чем нет»), может свидетельствовать о слабости институциональной среды, в которой формируются российские предприятия МСБ.

Усложнение планирования для малого и среднего предпринимательства может быть рассмотрено через идеи социологии риска. К примеру, Ульрих Бек (2000) описывал современное общество как «рисковое», где неопределенность и угрозы (экономические, политические, экологические) усложняют планирование. На рисунке 2 показано, что 25,76 % респондентов ответили «Да», а 29,26 % – «Скорее да, чем нет» на вопрос о влиянии внешних угроз на планирование. Это согласуется с тезисом Бека о том, что бизнес вынужден адаптироваться к нестабильности и постоянно учитывать риски.

Для понимания значимости угроз-барьеров развития и функционирования малого и среднего бизнеса, их социальных эффектов важно отражение мнения не только самих предпринимателей, но и потребителей товаров и услуг, производимых малым и средним бизнесом.

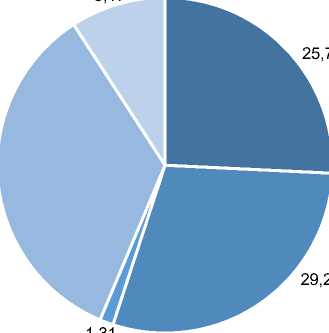

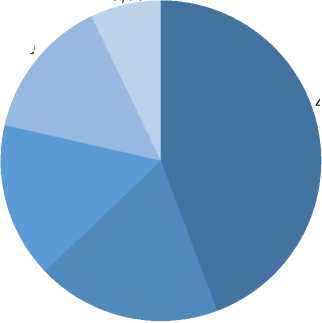

Анализ результатов анкетирования потребителей продукции предприятий малого и среднего бизнеса показывает, что при ответе на вопрос «Как Вы считаете, на фоне последних 5 лет малый и средний бизнес стал более устойчивым или более уязвимым?» почти половина респондентов-потребителей (42,86 %) поделились положительным видением развития малого и среднего предпринимательства на российском рынке (рис. 3).

42,86

Рисунок 3 ‒ Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, на фоне последних 5 лет малый и средний бизнес стал более устойчивым или более уязвимым?», %

Figure 3 ‒ Distribution of Responses to the Question: “Do You Think Small and Medium-Sized Businesses Have become More Resilient or More Vulnerable over the Past 5 Years?”, %

-

■ Более устойчивым

-

■ Более уязвимым

-

■ Затрудняюсь ответить

Потребители отмечают, что бизнес за последние 5 лет стал устойчивее, несмотря на большое количество внешних угроз, с которыми сталкиваются предприниматели. Действительно, хотя последние несколько лет российские малые и средние предприятия столкнулись с рядом серьезных вызовов, существуют различные факторы, влияющие на формирование устойчивости. В условиях кризисной ситуации многие потребители стали активно способствовать развитию местных бизнесов, что со временем привело к образованию крепких сообществ вокруг них. Более того, на основе нашего опроса удалось выяснить, что респонденты могли наблюдать действия государства по отношению к малому и среднему бизнесу (различные программы поддержки, льготы, налоговые каникулы). Это также привело к укреплению доверия к местным предпринимателям и восприятию их как устойчивых.

При этом более трети респондентов-потребителей (35,71 %) видят ситуацию с другой стороны и склоняются к мнению о том, что малый и средний бизнес стал более уязвимым на фоне последних 5 лет.

Каждый пятый участник опроса выбрал вариант «Затрудняюсь ответить» (21,43 %), что может указывать на низкий уровень осведомленности о функционировании малого и среднего предпринимательства и заинтересованности в данной теме. Также следует отметить, что информация о малом и среднем бизнесе зачастую представлена только в специализированных источниках (среди них аналитические отчеты, деловые издания, закрытые телеграм-каналы). Обыватели редко обращаются к таким ресурсам и предпочитают получать новости из социальных сетей, телевидения или популярных новостных сайтов, что ограничивает знание потребителей о ситуации в секторе малого и среднего бизнеса.

Опираясь на исследования Г.С. Носовой (2013) и рассматривая устойчивость делового предприятия в рамках теории Торстейна Веблена (2007), можно отметить, что в результате изменения образа жизни людей в обществе возникают новые запросы и ожидания. Высокий процент респондентов, утверждающих, что малый и средний бизнес стал более устойчивым за последние 5 лет, может свидетельствовать о том, что владельцы бизнесов в значительной степени успешно справляются с достижением планки, поставленной меняющимися требованиями рынка. Кроме того, говоря о факторах формирования жизнеспособности фирмы, вышеупомянутый ученый рассматривает несколько других аспектов, таких как финансовая стабильность, конкурентоспособность, взаимосвязь эффективности производства и технологических изменений. Например, с целью сохранения равновесия и достижения успеха предприниматель должен обеспечить грамотное управление денежными потоками и инвестициями. Также важно отметить, что «выживаемость» фирм тесно связана с их адаптацией друг к другу – несогласованности внутри системы часто приводят к большим потерям, поэтому различные альянсы и объединения позволяют компаниям избегать рисков и повысить оперативность реагирования на колебания рынка. Помимо этого, по мнению Веблена, стремление увеличить прибыль наносит ущерб развитию технологической эффективности.

Следует подчеркнуть: более трети опрошенных склонны считать, что фирмы скорее уязвимы. Это может свидетельствовать о пробелах среди факторов, указанных выше.

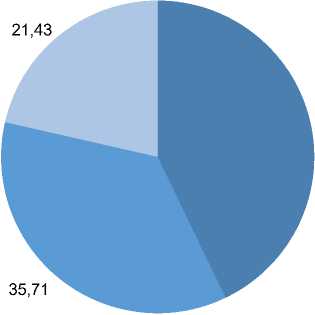

В ходе изучения взаимосвязи нехватки средств у потребителей и внутренних процессов малого и среднего бизнеса респондентам-потребителям был задан вопрос о том, пришлось ли им столкнуться с денежными трудностями (рис. 4). Почти половина опрошенных (41,42 %) отмечают, что у них были финансовые проблемы в один из вышеуказанных периодов, 18,57 % испытали трудности после введения санкций. При этом 15,71 % поделились тем, что именно пандемия стала главной причиной возникновения нехватки денежных средств. Каждый седьмой участник опроса затруднился ответить, что может указывать на недостаток рефлексии относительно влияния внешних факторов на личные финансы. Сравнительно небольшой процент потребителей (7,14 %) утверждает, что сталкивался с финансовыми трудностями еще до пандемии.

7,14

14,29

15,71

44,29

18,57

-

■ Не испытывал(а) дефицита денег

-

■ Столкнулся(ась) после санкций

-

■ Столкнулся(ась) после пандемии

-

■ Затрудняюсь ответить

-

■ Столкнулся(ась) до пандемии

Рисунок 4 ‒ Распределение ответов на вопрос: «Столкнулись ли Вы с нехваткой денежных средств (до пандемии, после пандемии и после санкций)?», %

Figure 4 ‒ Distribution of Responses to the Question: “Are You Facing a Shortage of Funds (Before the Pandemic, After the Pandemic, and After the Sanctions)?”, %

Почти половина опрошенных (44,29 %) не ощутила воздействия пандемии и санкций. Такие результаты об устойчивости личных финансов могут быть обусловлены тем, что в опросе среди потребителей участвовало большое количество молодых людей (92,9 % в возрасте от 18 до 25 лет). Последние 5 лет личные финансы представителей данной группы респондентов во многом складывались из материальной поддержки их семьи, что обеспечило низкую степень влияния геополитических факторов на их доходность.

Таким образом, большинство участников опроса отмечают, что события последних 5 лет нанесли ущерб их финансам в той или иной степени. Тем не менее большей части респондентов удалось избежать тяжелых последствий. В этой связи обратимся к данным И.В. Снимщиковой (2023), полагавшей, что в изучаемый период наблюдался тренд на сокращение потребительского спроса и ориентация потребителей на модель сбережения, уменьшения необязательных расходов. Более того, можно заметить «дестабилизацию настроений потребителей», частично связанную с потерей накоплений после февраля 2022 г. Так, И.В. Снимщикова (2023) выделяет еще несколько «деструктивных факторов», повлиявших на потребительский спрос, среди которых:

-

– высокий уровень бедности;

-

– неравномерное распределение инфляционного бремени;

-

– отрицательная динамика численности населения;

-

– падение уровня жизни населения.

Данные факторы могут послужить объяснением большого процента респондентов, поделившихся опытом в столкновении с нехваткой средств в той или иной мере (Каменева, Шихгафи-зов, 2024).

Заключение . Нелинейность и своеобразие развития российского общества отражается на всех его институтах. Бизнес и, прежде всего, малый и средний, развивается в условиях действия угроз-барьеров, которые необходимо систематизировать, чтобы нивелировать негативные социальные эффекты от их воздействия. На наш взгляд, целесообразно осуществить классификацию угроз-барьеров малого и среднего предпринимательства на внутренние и внешние; в зависимости от степени опасности – особенно опасные и опасные; по возможности осуществления – реальные и потенциальные; по масштабу осуществления – локальные и общественные; по длительности действия – временные и постоянные; в зависимости от направленности – производственные, финансовые, технологические и социально-экономические; по отношению к угрозам-барьерам – объективные и субъективные; по характеру направления – прямые и косвенные; по вероятности наступления – явные и латентные; по сфере возникновения – политические, криминальные и конкурентные. Анализ результатов проведенного социологического исследования позволил установить, что отечественные предприниматели испытывают трудности в результате излишней бюрократизации процедур ведения бизнеса, предоставления отчетности и влияния санкций. В то же время, по мнению потребителей товаров и услуг малого и среднего бизнеса, за последние годы ситуация в предпринимательстве стала более стабильной, и бизнес успешно преодолевает внешние угрозы-барьеры. Безусловно, большая роль в успешности отечественного малого и среднего бизнеса отводится поддержке со стороны государства. В этой связи можно предположить необходимость вычленения и дальнейшего укоренения успешных практик помощи предпринимательству со стороны государства, льгот, налоговых каникул и др. Государственная поддержка должна быть главным ресурсом развития малого и среднего бизнеса, ориентируя его деятельность не только на получение прибыли, но и других выгод (Каменева, Кубикова, 2022), в качестве которых могут быть рассмотрены социоцен-тричные и человекоцентричные эффекты.