Бариевые полевые шпаты Ильмено-Вишневогорского комплекса (Южный Урал)

Автор: Чередниченко С.В., Дубинина Е.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (272), 2017 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения бариевых полевых шпатов из разных по составу метасоматических пород комплекса; исследования минералов выполнены на сканирующем электронном микроскопе РЭММА-202М с микроанализатором. Рассмотрены формы проявления бариевых полевых шпатов, особенности их состава и условия образования. Бариево-калиевый полевой шпат характеризуется неоднородностью состава, увеличением количества бария к краю зерна и высоким содержанием альбитового минала (12-17 %). В составе цельзиана, развитого по основному плагиоклазу, отмечены значительные вариации содержания СаО (0.4-3.6 мас. %). Температура образования бариево-калиевого полевого шпата - 610-660 °С, цельзиана - 560-610 °С. В баритовой жиле цельзиан с высоким содержанием Ва образовался при Т » 450 °С. Формирование бариевых минералов связано с постмагматическими процессами, которые произошли после образования щелочно-карбонатитовых пород комплекса. Породы c барийсодержащими минералами, как правило, приурочены к зонам разрывных нарушений, вдоль которых был привнос бария.

Бариево-калиевый полевой шпат, цельзиан, метасоматиты, ильмено-вишневогорский комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/149129265

IDR: 149129265 | УДК: 549.651+553.22 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-8-17-22

Текст научной статьи Бариевые полевые шпаты Ильмено-Вишневогорского комплекса (Южный Урал)

Барий является характерным элементом для щелочно-карбонатитовых пород в ильмено-вишневогорском комплексе. Отмечается повышенное его содержание в ми-аскитах (0.05—0.3 мас. %) и фенитах Ильменогорского массива (0.14—0.18 мас. %) по сравнению с вмещающими метаморфическими породами [2,11,13,18]. Собственные минералы Ba — барилит, барит, гармотом — установлены в поздних гидротермальных жилках [6, 13]. Барийсодержащий калиевый полевой шпат (Kfs), бариевые биотит и флогопит, цельзиан, горсейксит и банальсит ранее определены в метаморфических и метасоматических породах комплекса [3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15]. В калиевых полевых шпатах из метасоматитов отмечено снижение Ва и Na, обусловленное процессами милонитизации и рекристаллизации [14].

Особенностью является то, что породы с Kfs барийсодержащим, цельзианом и биотитом бариевым расположены в пределах метагипербазитовых тел (Няшевский массив, Осиновый мыс оз. Б. Ишкуль), которые относятся к меридиональной зоне сдвигосброса. В связи с этим является актуальным рассмотрение пород с бариевой минерализацией с учетом их структурного положения в комплексе. Целью исследования было выяснение особенностей состава и условия образования бариевых полевых шпатов в метасоматитах ильмено-вишневогорского комплекса.

В статье применены условные обозначения минералов: Ab — альбит, An — анортит, Byt — битовнит, Cal — кальцит, Cls — цельзиан, Di — диопсид, Grt — гранат, Kfs — калиевый полевой шпат, Or — ортоклаз, Qz — кварц, Scp — скаполит, Ttn — титанит, Zrn — циркон.

Геологическое положение и петрография пород

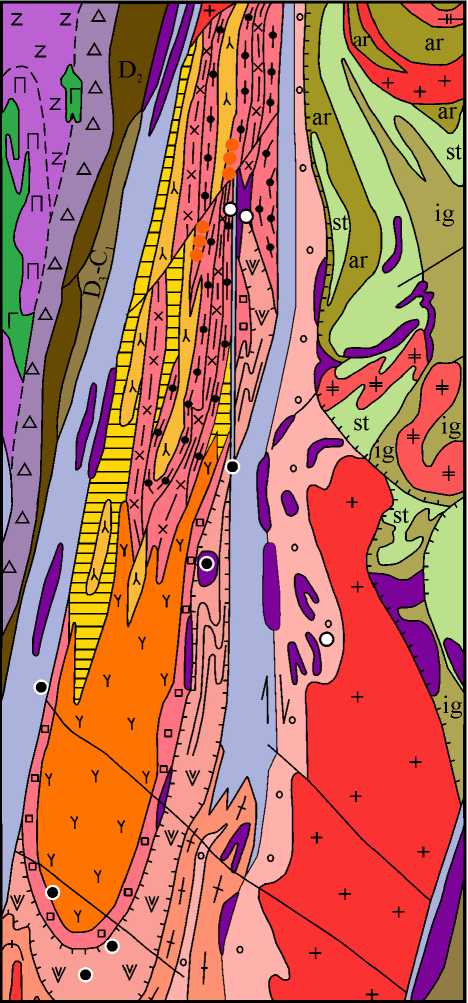

Ильмено-вишневогорский полиметаморфический комплекс расположен в южной части Сысертско-Ильме-ногорской зоны Восточно-Уральского поднятия [20]. В комплексе выделяют селянкинскую, ильменскую и са-итовскую серии, границы между которыми тектонические и фиксируются зонами бластомилонитов и телами ме-тагипербазитов (рис. 1). В комплексе прослежены разрывные нарушения субмеридионального направления (Миасский, Няшевский, Таткульский сдвигосбросы и др.) и поперечные им нарушения северо-восточного и северозападного направлений, менее протяженные по размерам (правый Кыштымский сдвигонадвиг, Ишкульский сброс и др.) [20].

В пределах селянкинской серии расположена протяженная меридиональная тектоническая зона, сложенная породами центральной щелочной полосы (миаскитами, карбонатитами, щелочными метасоматитами), в которых установлены максимально высокие содержания Ba и Sr [11]. По границе селянкинской и ильменской серий проходит Няшевский сдвигосброс, трассирующийся цепочкой линзовидных тел метагипербазитов PR2-возраста.

Рис. 1. Геологическая схема ильменогорского комплекса [12]: 1 — осадочно-вулканогенные породы, преимущественно слабометаморфизо-ванные (D2 — C 1 ); 2 — cаитовская серия (ара-кульская (ar), саитовская (st), игишская (ig) свиты) (PZ 1 — S?); 3—5 ильменская серия (RF — PZ 1 ?); 6—8 селянкинская серия (AR — PR 1 ); 9 — граниты; 10 — мусковитовые граниты (Еланчи-ковский массив); 11 — плагиограниты; 12 — габбро; 13 — пироксениты (а), метагарцбургиты и метадуниты (b); 14 — метагипербазиты не-расчлененные; 15 — нефелиновые сиениты (ми-аскиты и др.) (а), сиениты (b); 16 — фениты (а), карбонатиты (b); 17 — зоны серпентинитовых меланжей (а), зоны бластомилонитов разных уровней метаморфизма (b); 18 — надвиги; 19 — разломы и другие тектонические контакты (а), зоны сдвигов (b); 20 — места нахождения бариевых минералов: описаны в данной работе (а), ранее установлены (b) [3, 7, 13, 14, 15, 19]

Fig. 1. Shematic geological map of the ilmenogorsky complex [12]. 1 — Sedimentary-volcanogenic strata, predominantly weakly metamorphosed (D2 — C 1 );

2 — Saitovo group (arakul (ar), saitovo (st), igish (ig) series) (PZ1 — S?); 3—5 Ilmensky group (RF — PZ1?); 6—8 Selyankinogroup (AR — PR1); 9 — granites; 10 — muscovite granites (Elanchik massif); 11 — plagiogranites; 12 — gabbro; 13 — pyroxenites (а), metarharzburgites and metadunites (b); 14 — metaultramafic rocks undivided; 15 — nepheline syenites (miaskites, etc.) (а), syenites (b); 16 — fenites (а), carbonatites (b); 17 — zones of serpentinite melange (а), zones of blastomylonites of different levels of metamorphism (b); 18 — thrusts; 19 — faults and other tectonic contacts (а), shear zones (b); 20 — location of barium minerals: described in this paper (а), earlier discovered (b) [3, 7, 13, 14, 15, 19]

Этот сдвигосброс в северной части прослеживается до серпентинитов оз. Б. Ишкуль [20]. В хризотил-лизарди-товых серпентинитах на юго-восточном берегу озера встречены будины мафит-ультрамафитовых, метаморфических пород и метасоматитов разной степени переработки и размера [7, 8].

Саитовская серия представлена преимущественно метатерригенными породами (сланцами, кварцитами) с зонами развития пород мафит-ультрамафитового состава.

Породы с исследованными бариевыми минералами расположены в пределах селянкинской серии (скаполит-диопсид-кальцитовая порода), Няшевского сдвигасбро-са (диопсид-плагиоклазовая порода) и саитовской серии (кварцит).

Скаполит-диопсид-калъцитовая порода находится в зоне бластомилонитов, где отмечено чередование гранатовых амфиболитов, гнейсов, графитистых кварцитов и клинопироксенитовых пород (55°16'32.4" с. ш., 60°14'46.5" в. д., зап. берег оз. Б. Ишкуль) (рис. 1). Порода неравномерно-зернистая грубополосчатая, образовала маломощные линзовидные обособления в пластовом теле мелко-, среднезернистого клинопироксенита. Строение скапо-лит-диопсид-кальцитовой породы зональное: краевая часть мелкозернистая, центральная — порфиробластовая, где средние и крупные кристаллы диопсида расположены в мелко-, среднезернистом кальците. Некарбонатные минералы имеют сглаженные ограничения зерен. Порода в основном состоит из кальцита и диопсида, второстепенные минералы — скаполит, плагиоклаз. Акцессорные минералы — титанит, фторапатит, барийсодержащие минералы (Kfs, флогопит), алланит — имеют в породе линейно-параллельное расположение. Отмечается крайне редкое присутствие хромита, шпинели и хромового гроссуляра [10]. Графит и ксеноморфные зерна цельзиана развиты в межзерновом пространстве породы.

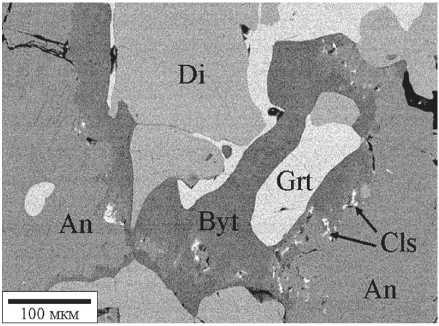

Диопсид-плагиоклазовая порода, неравномерно-зернистая пойкилитовая, обнаружена среди серпентинитов на восточном берегу оз. Б. Ишкуль (55°16'25.7" с. ш., 60°15'25.3" в. д.). Порода содержит в равных количествах основной плагиоклаз и диопсид, акцессорные минералы — гранат, скаполит, апатит и титанит. Поздние бариевые образования — цельзиан и барит. Плагиоклаз представлен анортитом, в измененных разностях — битовнитом и лабрадором. Мелкие изометричные и короткостолбчатые зерна диопсида образуют в породе пойкилитовые включения в плагиоклазе.

Кварцит мелкозернистый сланцеватый обнаружен в теле баритовой жилы (55°1Г34" с. ш., 60°30'71" в. д., копь № 200). Жила размером 5 х 30 м сложена массивным крупнокристаллическим баритом, залегает на контакте графитистых кварцитов с актинолит-тремолитовыми породами и хлоритовыми сланцами [17, 5]. Гематит, цельзиан, пирит и сульфиды цинка встречены в центре кварцевых зерен. Горсейксит, шрейерит, гидроокислы железа и глинистые минералы расположены в межзерновом пространстве и по трещинам в кварците [5].

Методы исследования

Сегодня не существует однозначного подхода к номенклатуре бариевых полевых шпатов, потому мы используем название конечных членов в изоморфном ряду “калиевый полевой шпат — цельзиан”, опуская применение промежуточного гиалофана [16]. Бариевые полевые шпаты разделены по содержанию цельзианового ми-нала (Cls) [16]. Kfs барийсодержащий содержит Cls до 10 %, Kfs бариевый — более 10 %. Относительно цельзиана и Kfs бариевого применялось «правило 50 %» для твердых растворов.

Исследования состава минералов выполнены на сканирующем электронном микроскопе РЭММА-202М с микроанализатором EDS (ускоряющее напряжение 20 кВ, ток 30 нА, диаметр зонда 1—2 мкм, использованы стандарты MINM 23—53; аналитик В. А. Котляров, Имин УрО РАН).

Температура образования бариевых полевых шпатов была определена по отношению Ba/(Ba + Na) на диаграмме фазового равновесия альбит — цельзиан [21].

Особенности состава бариевых полевых шпатов

Kfs бариевый установлен в скаполит-диопсид-кальцитовой породе. Цельзиан входит в состав кварцита и как поздний минерал отмечен в скаполит-диопсид-кальци-товой и диопсид-плагиоклазовой породах.

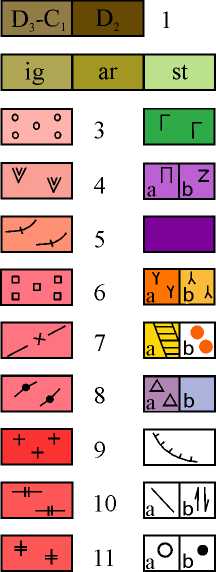

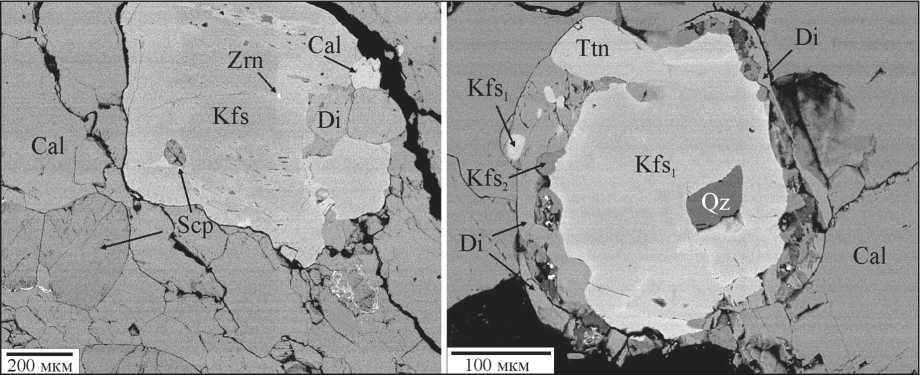

Kfs бариевый является редким минералом в скаполит-диопсид-кальцитовой породе. Зерна субизометричного облика со сглаженными ограничениями размером 0.3— 1.1 мм. Kfs бариевый содержит включения скаполита, диопсида, циркона и кварца, иногда обрастает с периферии диопсидом, титанитом и Kfs2 с низким содержанием ВаО — до 1 мас. % (рис. 2). Минерал по составу неоднороден, установлено увеличение содержания Ва от центра к краю зерна и вблизи трещин: Cls212 ^ Cls26 8, Cls30 ^ Cls41 (рис. 3). В порфировидной части скаполит-диопсид-кальцитовой породы отмечено Cls6 5 ^ Cls12 6. Для Kfs ба- риевого характерно высокое содержание Na2O (1.23—1.86 мас. %) и низкое СаО (0.12—0.58 мас. %) (см. таблицу).

Цельзиан в скаполит-диопсид-кальцитовой породе в виде ксеноморфных зерен развился по битовниту (№ 82). По Cls-компоненту Kfs бариевый и цельзиан образовали ряд в области состава Cls21—81 (рис. 3), где Kfs бариевый

Рис. 3. Cостав бариевых полевых шпатов на диаграмме Ab — Or — Cls: 1— 4 — Kfs барийсодержащий и Kfs бариевый: 1, 2 — скапо-лит-диопсид-кальцитовая порода, 1 — центр, 2 — край зерна; 3 — метасоматиты по породам основного и среднего состава [14]; 4 — биотит-амфибол-плагиоклазовая порода [7]; 5—10 — цельзиан: 5, 6 — скаполит-диопсид-кальцитовая порода, 5 — центр, 6 — край зерна; 7 — диопсид-плагиоклазовая порода; 8 — кварцит; 9 — амфибол-плагиоклаз-скаполит-пироксеновая порода [3]; 10 — биотит-амфибол-плагиоклазовая порода [8]

Fig. 3. Composition of the barium feldspar in the diagram Cls — Or — Ab: 1—4 — barium-containing Kfs and barium Kfs: 1, 2 — scapolite-diopside-calcite rock, 1 — center, 2 — rim of the grain; 3 — metasomatites in the rocks of the mafic and medium compositions [14]; 4 — biotite-amphibole-plagioclase rock [7]. 5—10 — celsian: 5, 6 — scapolite-diopside-calcite rock, 5 — center, 6 — rim of the grain; 7 — diopside-plagioclase rock; 8 — quartzite; 9 — am-phibole-plagioclase-scapolite-pyroxene rock [3]; 10 — biotite-amphibole-plagioclase rock [8]

Рис. 2. Cубизометричные зерна Kfs бариевого в скаполит-диопсид-кальцитовой породе. Фото в отраженных электронах Fig. 2. Subisometric grains of the barium Kfs in the scapolite-diopside-calcite rock. BSE image

Химический состав бариевых полевых шпатов из метасоматических пород ильмено-вишневогорского комплекса, мае. %, к. ф.

Chemical composition of barium feldspars from the metasomatic rocks of the ilmeny-vishnevogorsky complex, wt. %, f. u.

|

Компоненты |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Components |

c |

r |

c |

r |

c |

r |

c |

r |

|||

|

SiO2 |

62.5 |

59.2 |

57.9 |

53.6 |

52.6 |

48.4 |

43.6 |

38.3 |

42.0 |

38.9 |

33.6 |

|

A12O3 |

18.6 |

19.7 |

19.6 |

22.1 |

22.5 |

23.7 |

25.1 |

26.6 |

26.1 |

28.2 |

26.4 |

|

FeO |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.02 |

0.04 |

0.00 |

0.00 |

|

Na2O |

1.04 |

1.23 |

1.77 |

1.60 |

1.63 |

1.39 |

1.13 |

0.56 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

|

K2O |

14.0 |

12.2 |

9.41 |

8.62 |

7.82 |

6.41 |

4.25 |

2.20 |

1.27 |

0.46 |

0.74 |

|

CaO |

0.12 |

0.14 |

0.13 |

0.27 |

0.24 |

0.12 |

0.42 |

1.43 |

0.96 |

1.28 |

0.00 |

|

BaO |

3.54 |

6.66 |

10.6 |

13.2 |

14.5 |

19.5 |

24.8 |

30.6 |

20.0 |

27.4 |

39.1 |

|

MgO |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

1.62 |

1.70 |

— |

|

SrO |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

7.68 |

1.74 |

— |

|

Сумма Total |

99.78 |

99.13 |

99.44 |

99.43 |

99.24 |

99.40 |

99.34 |

99.68 |

99.68 |

99.61 |

99.78 |

К ф, / F, u

|

Si |

2.95 |

2.87 |

2.85 |

2.70 |

2.67 |

2.55 |

2.40 |

2.20 |

2.29 |

2.17 |

2.08 |

|

Al |

1.03 |

1.13 |

1.14 |

1.31 |

1.35 |

1.47 |

1.63 |

1.8 |

1.68 |

1.85 |

1.92 |

|

Fe |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

|

Na |

0.01 |

0.12 |

0.17 |

0.16 |

0.16 |

0.14 |

0.12 |

0.06 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

|

К |

0.84 |

0.75 |

0.59 |

0.55 |

0.51 |

0.43 |

0.30 |

0.16 |

0.09 |

0.03 |

0.06 |

|

Ca |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

0.02 |

0.09 |

0.06 |

0.08 |

0.00 |

|

Ba |

0.07 |

0.13 |

0.20 |

0.26 |

0.29 |

0.40 |

0.53 |

0.69 |

0.43 |

0.60 |

0.94 |

|

Mg |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.13 |

0.14 |

— |

|

Sr |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.24 |

0.06 |

— |

Миналы, % / Minals, %

|

Ab |

9.4 |

11.6 |

17.4 |

15.9 |

16.6 |

14.5 |

12.3 |

6.3 |

0 |

0 |

0 |

|

Or |

83.5 |

75.1 |

60.8 |

56.2 |

52.3 |

43.9 |

30.5 |

16.1 |

15.5 |

4.6 |

5.8 |

|

An |

0.6 |

0.7 |

0.7 |

1.5 |

1.4 |

0.7 |

2.5 |

8.8 |

9.8 |

10.8 |

0 |

|

Cis |

6.5 |

12.6 |

21.1 |

26.4 |

29.8 |

40.9 |

54.7 |

68.8 |

74.7 |

84.6 |

94.2 |

Примечание. 1—6 — Kfs бариевый из скаполит-диопсид-кальцитовой породы: 1, 2, 5, 6 — проба КФ8б-1с; 3, 4 — проба КФ8б-1а; 7—11 — цельзиан из метасоматических пород: 7, 8 — скаполит-диопсид-кальцитовая (проба КФ8б-1а); 9,10 — диоп-сид-плагиоклазовая (проба Иш 6-10); 11 — кварцит (копь № 200, проба Б—3). Прочерк — элемент не определялся; c — центр, r — край зерна. Формула бариевых полевых шпатов рассчитана на 8 атомов кислорода.

Note. 1—6 — Barium Kfs from scapolite-diopside-calcite rocks: 1, 2, 5, 6 — sample КФ8б-1с; 3, 4 — sample КФ8б-1а; 7—11 — celsian from metasomatites: 7,8 — scapolite-diopside-calcite rock (sample КФ8б-1а); 9,10 — diopside-plagioclase rock (sample Иш 6-10); 11 — quartzite (pit № 200, sample Б-3). Dash — element was not determined. c — center, r — rim of the grain. Structural formula of barium feldspars calculated on the basis of 8 oxygen atoms.

содержит Cls21—41, цельзиан — Cls47—81 (см. таблицу, ан. 7, 8; рис. 3). Содержание СаО в цельзиане варьирует в пределах 0.4—3.6 мас. %, что составляет An минала 2.5—20.9 %.

Рис. 4. Выделения цельзиана на границе замещения анортита битовнитом в диопсид-плагиоклазовой породе. Фото в отраженных электронах

Fig. 4. Segregation of a ceslian on the border of substitution of an anorthite by a bytownite in the diopside-plagioclase rock. BSE image

В диопсид-плагиоклазовой породе цельзиан выявлен в агрегате плагиоклаза: а) на границе замещения анортита битовнитом (рис. 4); б) на границе основного плагиоклаза состава лабрадор —битовнит (№ 68—75), и скаполита. Цельзиан находится в ассоциации с одиночными мелкими зернами барита. Характерной особенностью состава цельзиана является высокое содержание примесей Са, Mg и Sr (1—2 мас. % СаО, 1.7 мас. % MgO, 1.7— 7.7 мас. % SrO) (см. таблицу, ан. 9, 10). В составе битовнита, лабрадора и барита также отмечен SrO (1.0—3.5,1.0— 1.6 и 0.92 мас. %). Цельзиан, развитый по анортиту, содержит Cls65—75, по лабрадору — битовниту — Cls80—85.

Цельзиан в кварците представлен кристалломорфными одиночными зернами размером в среднем 31 х 46 мкм, расположен в центре кварцевого зерна. Характеризуется наибольшим содержанием ВаО — 35—39 мас. % (Cls92—95), из примесей только К2О — до 1 мас. % (см. таблицу, ан. 11).

Обсуждение результатов и выводы

В результате проведенных исследований было выявлено, что Kfs бариевый в скаполит-диопсид-кальци-товой породе характеризуется неоднородностью состава, увеличением количества Ва к краю зерна (центр — 10.6—14.5, край — 13.2—19.5 мас. % ВаО). Изученный минерал отличается от Kfs барийсодержащего (до 4.0 мас. % ВаО) [7, 14] не только количеством Ва в составе, но и более высокими содержаниями Na и Са. Особенность состава Kfs бариевого может быть обусловлена расположением скаполит-диопсид-кальцитовой породы в зоне бластомилонитов и нахождением рядом щелочных пород центральной полосы с высоким содержанием Ва.

В составе цельзиана, развитого по основному плагиоклазу, отмечены значительные вариации содержания СаО (0.4—3.6 мас. %). Образование его связано с при-вносом Ва и Na в скаполит-диопсид-кальцитовую и ди-опсид-плагиоклазовую породы. При этом в основном плагиоклазе пород уменьшается содержание Са, анортит переходит в битовнит и лабрадор. Характерно, что плагиоклазы не содержат Ва. Кроме этого, в породах биотит-амфибол-плагиоклазовой [8] и диопсид-плаги-оклазовой, расположенных в метагипербазитах на вост. берегу оз. Б. Ишкуль, цельзиан содержит повышенное содержание Mg (1.6—3.3 мас. %), который, вероятно, был привнесен из серпентинитов.

Следовательно, образование Kfs бариевого в скаполит-диопсид-кальцитовой породе и цельзиана в кварците связано с формированием этих метасоматических пород. Цельзиан в скаполит-диопсид-кальцитовой и диоп-сид-плагиоклазовой породах выделился в результате более поздних метасоматических процессов.

Время образования бариевых полевых шпатов, возможно, сопряжено с поздними процессами скаполити-зации, проявленными в комплексе в виде протяженных пироксен-скаполитовых тел, и датируется U-Pb-методом по цирконам = 300 млн лет [4].

Температура образования Kfs бариевого в скаполит-диопсид-кальцитовой породе составила 610—660 °С. Цельзиан в скаполит-диопсид-кальцитовой и диопсид-плагиоклазовой породах образовался при Т = 560—610 °С. При сходных Р-Т-условиях сформировался цельзиан из амфибол-плагиоклаз-скаполит-пироксеновой породы (530—570 °С) [3]. Цельзиан в кварците баритовой жилы самый низкотемпературный (Т = 450 °С) из исследованных бариевых полевых шпатов.

Таким образом, образование бариевых полевых шпатов связано с поздними гидротермально-метасоматическими процессами, которые произошли после формирования щелочно-карбонатитовых пород комплекса (О3). Поздний региональный сдвиг (Р3—Т1) способствовал преобразованию пород комплекса в условиях амфиболитовой фации метаморфизма, когда по проницаемым зонам (разрывным нарушениям) привносился Ва и концентрировался в минералах при понижении температуры.

Список литературы Бариевые полевые шпаты Ильмено-Вишневогорского комплекса (Южный Урал)

- Баженов А. Г., Белогуб Е. В., Ленных В. И., Рассказова А. Д. Уфимская широтная структура Урала. Путеводитель экскурсий по докембрийским толщам, Ильмено-Вишневогорскому щелочному комплексу и месторождениям полезных ископаемых. Миасс: Геотур, 1992. С. 10-32.

- Баженов А. Г., Красина А. С. Стронций и барий в Ильменогорском щелочном комплексе // Ежегодник-1972. Свердловск: ИГГ УНЦ АН СССР. 1973. С. 84-85.

- Дубинина Е. В., Вализер П. М. Гиалофан из скаполитсодержащих пород Ильменогорского комплекса (Южный Урал) // Записки РМО. 2008. № 3. С. 106-113.

- Дубинина Е. В., Вализер П. М. Минералогия скаполитсодержащих пород ильменогорского комплекса на Южном Урале // Урал. минералог. сб. 2009. № 16. С. 86-95.

- Дубинина Е. В., Вализер П. М. Горсейксит - первая находка в ильменогорском комплексе (Южный Урал) // Докл. АН. 2011. Т. 439. № 1. С. 92-94.