Башкортостан в жизни Татьяны Николаевны Троицкой: новые штрихи к биографии и научной деятельности

Автор: Ахатов Альберт Тагирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 5 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Освещаются малоизвестные факты из жизни знаменитого педагога и ученого-археолога, основателя новосибирской археологической школы Татьяны Николаевны Троицкой, связанные с ее проживанием в Республике Башкортостан. Рассматриваются военные годы, проведенные с родителями в эвакуации в Бирске (1941– 1943 гг.). Анализируется научно-исследовательская деятельность Т. Н. Троицкой в период работы в Институте истории языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР в Уфе, где она работала в составе группы археологов, с деятельностью которой связывается начало планомерных археологических исследований в регионе (1955–1956 гг.). Занимаясь исследованием памятников кара-абызской культуры, она внесла свой вклад в изучение истории Южного Урала в раннем железном веке. В основу данной статьи положены документы из фондов Научного архива Уфимского федерального исследовательского центра РАН, основная часть которых вводится в научный оборот впервые, а также воспоминания Т. Н. Троицкой.

Т. Н. Троицкая, археолог, биография, Республика Башкортостан, Институт истории, языка и литературы (Уфа), кара-абызская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/147220295

IDR: 147220295 | УДК: 902/904+929 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-5-32-42

Текст научной статьи Башкортостан в жизни Татьяны Николаевны Троицкой: новые штрихи к биографии и научной деятельности

Имя Татьяны Николаевны Троицкой – известного педагога, выдающегося ученого-археолога, доктора исторических наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации – широко известно в нашей стране (рис. 1). С ней связывают начало планомерных археологических исследований на территории Новосибирской области и подготовку большого количества профессиональных археологов, специалистов для образовательных, культурно-просветительских и научных учреждений по всей России.

Жизненный путь Т. Н. Троицкой сложился таким образом, что по разным причинам она сменила несколько городов – Ереван, Орел, Симферополь и др., прежде чем обосновалась в Новосибирске. Часть своей жизни Татьяна Николаевна провела в Республике Башкортостан (далее РБ). Впервые она оказалась здесь в 1941 г., когда после начала Великой Отечественной войны была эвакуирована с родителями в Бирск. Во второй раз Татьяна Николаевна приехала в Уфу в 1955 г. по направлению в Институт истории языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР (ИИЯЛ БФАН СССР, сейчас Институт истории языка и литературы УФИЦ РАН).

Вышло уже большое количество публикаций, посвященных Т. Н. Троицкой, где рассматривается в целом ее биография (см. [Деревянко и др., 2015; Дураков, Мжельская, 2018] и др.). В отдельных работах затрагиваются различные аспекты жизни и деятельности ученого во время проживания в Симферополе (см., например, [Вдовиченко, 2015; Кропотов, 2015] и Новосибирске (см. [Молодин, 2015; Мжельская и др., 2019] и др.).

Однако что касается тех лет, которые Татьяна Николаевна провела в Башкортостане, то исследователи лишь коротко упоминают о них в рамках общих биографических данных [Деревянко и др., 2015. С. 188; Кропотов, 2015. С. 51], а результаты ее научно-исследовательской деятельности периода работы в ИИЯЛ рассматривается в основном в историографическом контексте изучения кара-абызской культуры [Иванов, 2010. С. 15; 2014. С. 59; Воробьева, 2012. С. 4]. Сама Т. Н. Троицкая в автобиографических работах мало пишет о Башкирии, вспоминая в основном годы эвакуации [Троицкая, 2010. С. 17–20, 36; 2014б. С. 7–8].

Рис. 1 (фото). Т. Н. Троицкая, фото из личного дела 1955–1956 гг. (НА УФИЦ РАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 299)

Fig. 1 (photo). T. N. Troitskaya, photo from a personal file 1955–1956 (SA UFRC RAS. F. 4. In. 5. R. 299)

Цель работы – путем систематизации имеющихся источников и литературы дополнить биографию Татьяны Николаевны Троицкой сведениями, относящимися ко времени ее проживания и работы в Республике Башкортостан.

При написании статьи использовались документы из Научного архива УФИЦ РАН, в том числе личное дело Т. Н. Троицкой, ее полевой дневник экспедиционного выезда в 1955 г. в Гафурийский район РБ и др., а также мемуары самой Татьяны Николаевны 1.

Годы эвакуации в Бирске

Т. Н. Троицкая родилась в Тбилиси 9 мая 1925 г. в русской семье научных работников Николая Александровича и Евгении Григорьевны Троицких 2. Поскольку родители достаточно часто переезжали из одного города в другой, Татьяна Николаевна сменила несколько школ и, начав обучение в Ереване, продолжила его в Орле 3. Сюда Троицкие переехали в 1938 г., после того как Николай Александрович устроился на работу в Орловский педагогический институт (сейчас Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева. – А. А. ) [Троицкая, 2014а. С. 122].

В связи с началом Великой Отечественной войны Т. Н. Троицкая с семьей были эвакуированы в Бирск Башкирской АССР 4. Именно сюда в сентябре 1941 г. был направлен Орловский педагогический институт (где работал Н. А. Троицкий), который после объединения с местным Бирским учительским институтом дал начало новому Бирскому педагогическому институту (сейчас Бирский филиал Башкирского государственного университета. – А. А. ) [Шагеева, 2013. С. 201].

Окончив в 1942 г. школу, несмотря на желание стать археологом, Татьяна Николаевна поступила на естественно-географический факультет в Бирский пединститут (ввиду отсутствия исторического факультета), где проучилась полтора года [Троицкая, 2010. С. 17; 2014б. С. 5]. От проживания в Бирске у Татьяны Николаевны остались двойственные чувства. Она вынесла очень тяжелые воспоминания об этом городе, где испытала лишения и голод [Троицкая, 2010. С. 18]. В то же время в ее памяти сохранились и светлые моменты, связанные с пребыванием в Бирске. В условиях военного времени ей хотелось сделать что-то полезное и интересное, поэтому Татьяна Николаевна часто выступала в госпиталях перед ранеными бойцами и читала отрывки из различных произведений, а также принимала участие в студенческих концертах. Кроме того, после окончания школы Т. Н. Троицкая оказывала добровольную помощь в воспитательной работе с детьми, с которыми проводила свое свободное время, читала им книги, ходила в кино и т. д. Всё это приносило ей большое удовлетворение. Именно тогда, писала она впоследствии, в ней «впервые заговорил будущий педагог» [Там же. С. 19–20].

В октябре 1943 г. Орловский пединститут был реэвакуирован в Елец Орловской области [Шагеева, 2013. С. 201]. Татьяна Николаевна уехала из Башкирии, возможно, даже не подозревая, что через некоторое время вернется сюда.

Впереди Т. Н. Троицкую ждали учеба на исторических факультетах Московского педагогического института им. Ленина (сейчас Московский педагогический государственный университет. – А. А. ) и Крымского педагогического института им. М. Ф. Фрунзе (сейчас Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского. – А. А. ), который она закончила с отличием в 1947 г. 5 Получив высшее образование, Татьяна Николаевна устроилась на работу во вновь открытый в Ставрополе Крымской филиал АН СССР и училась там же в аспирантуре, которую окончила в 1954 г., защитив кандидатскую диссертацию по теме: «Скифские погребения в курганах Крыма» 6.

Период работы в Институте истории языка и литературы БФ АН СССР

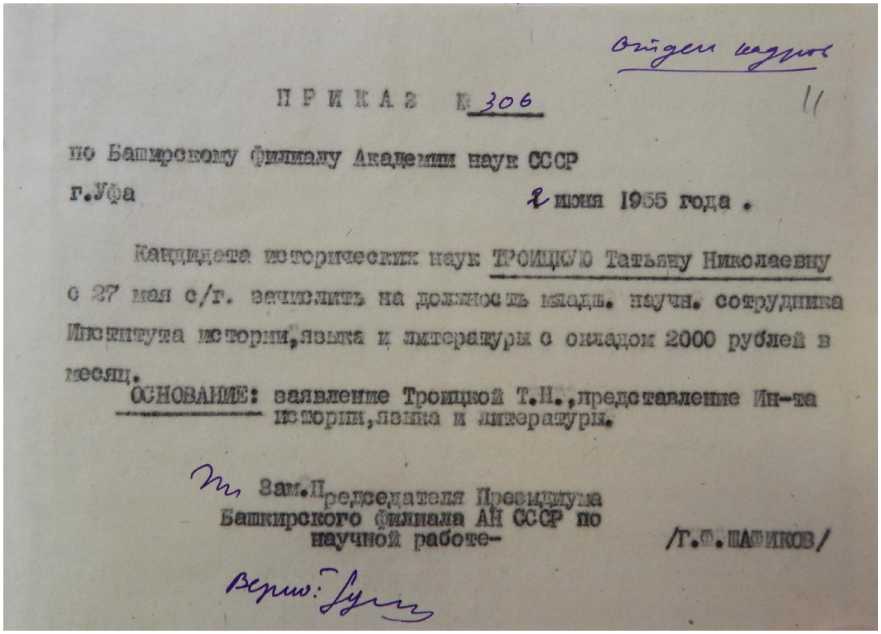

После защиты диссертации весной 1955 г. Т. Н. Троицкая по направлению приехала работать в Уфу в Башкирский филиал АН СССР [Троицкая, 2010. С. 36]. Здесь она была зачислена в штат Института истории языка и литературы БФ АН СССР на должность младшего научного сотрудника по специальности археология с 27 мая 1955 г. (рис. 2) 7.

Приезд Т. Н. Троицкой совпал с началом проведения планомерных археологических исследований на территории Республики Башкортостан, что было связано с организацией в 1953 г. в составе ИИЯЛ БФ АН СССР (сам БФ АН СССР был образован в 1951 г.) археологической группы. Ее куратором и научным руководителем была назначена старший научный сотрудник Института археологии АН СССР (ИА АН СССР, сейчас Институт археологии РАН. – А. А. ), доктор исторических наук А. В. Збруева, которая одновременно возглавила вновь созданную постоянную Башкирскую археологическую экспедицию ИА АН СССР. В эту группу, в которой состояли сотрудники ИИЯЛ Г. В. Юсупов и П. Ф. Ищериков, и вошла Т. Н. Троицкая [Иванов, 2014. С. 58–59].

Рис. 2 (фото). Приказ о зачислении Т. Н. Троицкой в штат ИИЯЛ БФАН СССР от 2 июня 1955 г. (НА УФИЦ РАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 299)

Fig. 2 (photo). The order of admission of T. N. Troitskaya to the IHLL BFAN USSR dated June 2, 1955 (SA UFRC RAS. F. 4. In. 5. R. 299)

Устроившись на работу, она приступила к научно-исследовательской деятельности и уже в начале лета 1955 г. в составе отряда Башкирской археологической экспедиции под руководством Г. В. Юсупова выехала на раскопки в Гафурийский район РБ. В ходе полевых исследований, проводившихся с 9 июня по 21 июля 1955 г., здесь были обследованы Касьянов-ское, Михайловское городища и селище Курмантау 8.

Данные изыскания проводились в рамках научно-исследовательской темы ИИЯЛ «Древняя история Башкирии» (раздел «Древнейшие поселения Гафурийского района»), принятой на 1955–1957 гг., которая была утверждена еще в декабре 1954 г. Научным руководителем и ответственным исполнителем являлся Гарун Валеевич Юсупов 9.

На момент переезда в Уфу у Татьяны Николаевны был большой опыт участия в археологических экспедициях (Тавро-скифской, Коктебельской, Инкерманской и Симферопольской), проводившихся в Крыму в период с 1945 по 1954 г., а ее официальный стаж работы по специальности «археология» составлял шесть лет 10.

В частности, в 1953 г. Т. Н. Троицкая, будучи аспиранткой, провела доисследование разрушенного погребения у с. Белоглинка, в котором принимали участие младший научный сотрудник Крымского филиала АН СССР Э. И. Соломоник и научный сотрудник Крымского областного краеведческого музея Н. Я. Кобец [Вдовиченко, 2015. С. 10]. В 1954 г. Татьяна Николаевна в составе Правобережного отряда Симферопольской археологической экспедиции

(руководитель А. Д. Столяр) проводила самостоятельные раскопки кургана № 8 у с. Марьино. В том же году она вела наблюдение за прокладкой водопровода на территории современного Историко-архитектурного музея-заповедника «Неаполь Скифский» 11.

Поэтому не удивительно, когда в ходе экспедиции было решено, что, пока руководитель отряда Г. В. Юсупов ведет раскопки на Касьяновском городище, Т. Н. Троицкая будет проводить самостоятельные археологические изыскания на Михайловском 12.

По итогам полевых работ Г. В. Юсуповым был составлен научный отчет о работе Гафу-рийского отряда Башкирской АЭ ИА АН СССР в 1955 г. Во вводной части было указано, что в него «не входит изложение материалов 1955 г. по Михайловскому городищу, которому посвящается отдельный отчет кандидата исторических наук Т. Н. Троицкой, ведшей там раскопки» 13. Самого отчета в научном архиве УФИЦ РАН нет, однако документально зафиксировано, что он был обсужден, и утвержден на заседании сектора истории, археологии и этнографии ИИЯЛ 17 декабря 1955 г. 14

Таким образом, несмотря на то что впервые отчетные материалы по итогам самостоятельных археологических исследований Татьяной Николаевной были подготовлены в период ее работы в Симферополе, ее первый официальный отчет в Научно-отраслевой архив ИА РАН был направлен именно из Уфы [Научно-отраслевой архив…, 2010. С. 99]. Находки из раскопок хранятся в Музее археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН.

Предварительные результаты совместных раскопок были доложены Г. В. Юсуповым на научной сессии ИИЯЛ, посвященной итогам научно-исследовательских работ за 1955 г., проходившей 5–6 апреля 1956 г. 15 Общие итоги исследований, проводившихся в рамках темы НИР ИИЯЛ «Древнейшие поселения Гафурийского района» в 1953–1956 гг., были подведены Гаруном Валеевичем в статье с одноименным названием, которая вышла в «Башкирском археологическом сборнике» [Юсупов, 1959]. Здесь же была размещена статья Татьяны Николаевны, в которой опубликованы результаты раскопок Михайловского городища [Троицкая, 1959].

Указанные памятники относятся к кара-абызской культуре (IV в. до н. э. – IV в. н. э.) эпохи раннего железного века, локализующейся в среднем течение р. Белой. Выделенная в 1929 г. А. В. Шмидтом, она не раз становилась предметом научных дискуссий, связанных с изучением культурогенеза и этнических процессов на Южном Урале и в Приуралье в I тысячелетии до н. э. – начале I тысячелетия н. э.

На момент проводившихся Т. Н. Троицкой и Г. В. Юсуповым исследований одним из наиболее спорных являлся вопрос о степени обособления кара-абызских материалов – считать их частью ананьинской культуры (А. В. Збруева, А. П. Смирнов) или отдельной культурной группой (А. В. Шмидт) [Иванов, 2010. С. 15].

Оба исследователя, работая с одним и тем же материалом, отнесли изучаемые поселения Гафурийского района к одной культуре, однако Г. В. Юсупов выделял ее в особую, одновременную с ананьинской, но отличную от нее, – уфимскую культуру [Юсупов, 1959. С. 86–87]. Т. Н. Троицкая же пришла к заключению, что она является локальным вариантом ананьин-ской культурной общности [Троицкая, 1959. С. 96].

Примечательно, что после переезда в Новосибирск, занимаясь изучением памятников раннего железного века Новосибирского Приобья, именно Троицкая обратила внимание на связь кулайских древностей III–II вв. до н. э. с кара-абызскими, типологическую схожесть различных элементов костюма [Троицкая, 1979. С. 13].

В ИИЯЛ первоначально планировалось, что Т. Н. Троицкая продолжит работу над темой НИР «Древнейшие поселения Гафурийского района» в качестве соисполнителя 16. Однако в дальнейшем ей была предложена более близкая тематика «о сарматах Урала» [Троицкая, 2010. С. 36].

Тематический план научно-исследовательских работ Т. Н. Троицкой на 1956 г. был утвержден на заседании сектора истории, археологии и этнографии, проходившем 20 октября 1955 г. 17 Существовавшая тема НИР ИИЯЛ «Древняя история Башкирии» была дополнена разделом «Сарматские погребения на территории Южной Башкирии», исполнителем которой и была назначена Татьяна Николаевна 18.

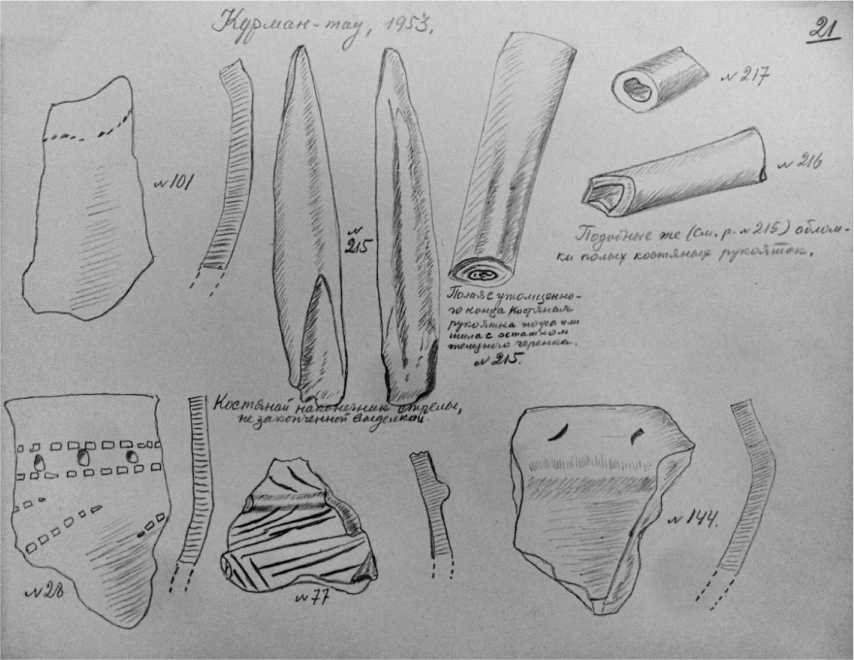

В ИИЯЛ Татьяна Николаевна активно знакомилась с местным археологическим материалом, о чем свидетельствуют два альбома с ее зарисовками артефактов с разных памятников (рис. 3) 19.

Как научный сотрудник она принимала участие в заседаниях своего научного подразделения, в том числе и в известном обсуждении монографии С. И. Руденко «Башкиры: историкоэтнографические очерки», проходившем 4 ноября 1955 г., на котором ею было высказано несколько замечаний по вопросам этногенеза башкир 20.

Весной 1956 г. Т. Н. Троицкая приняла решение уехать из Уфы. На этот шаг повлияло несколько причин, одна из которых была связана с нерешенностью жилищного вопроса 21. Важным фактором являлось отсутствие здесь педагогической практики. Сама Татьяна Николаевна подчеркивала, что она «призвана быть педагогом и археологом. И хотя для меня оба вида деятельности связаны неразрывно, я, все таки, прежде всего педагог» [Там же. С. 66]. Очевидно, окончательное понимание этого произошло именно в период ее работы в ИИЯЛ. Т. Н. Троицкая о своем пребывании в Уфе писала: «…вот там я поняла, что мне в первую очередь необходима преподавательская работа, что мне без нее плохо, хотя интересной научной работой я была занята достаточно плотно» [Троицкая, 2014б. С. 7–8].

Следующая причина была связана с ее супругом – Михаилом Любомировичем Пейнови-чем, с которым они воспитали дочь Евгению и сына Николая [Вдовиченко, 2015. С. 9]. М. Л. Пейнович был сербом из Югославии, приехавшим на учебу в СССР. Несмотря на то что он принял гражданство СССР и открыто в газете признал правильность советской политики, ему долгое время отказывали в работе из-за иностранного происхождения. Данная ситуация, наблюдавшаяся в Крыму, повторилась и в Башкортостане, где Т. Н. Троицкая узнавала о возможности его трудоустройства. Поэтому, когда после окончания аспирантуры ее мужа взяли на работу в Новосибирске (в Сибирский институт животноводства), где ему выделили жилье и место в детском саду для ребенка, она не стала искать педагогическую работу в Уфе и решила уехать вслед за мужем [Троицкая, 2010. С. 36]. В апреле 1956 г. Т. Н. Троицкая написала заявление с просьбой отчислить ее с 14 числа из состава сотрудников БФАН СССР в связи с переездом 22.

В Новосибирске Татьяна Николаевна устроилась на работу в Новосибирский государственный педагогический институт (сейчас Новосибирский государственный педагогический университет. – А. А. ), с которым была связана вся ее дальнейшая жизнь, преподавательская и научно-исследовательская деятельность [Троицкая, 2010. С. 37–59, 66–77; 2014б. С. 8–13].

Рис. 3. Рисунки находок, выполненные Т. Н. Троицкой [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 315] Fig. 3. Drawings of finds made by T. N. Troitskaya [SA UFRC RAS. F. 3. In. 2. R. 315]

В своих дальнейших воспоминаниях, относящихся ко времени проживания в Новосибирске, Т. Н. Троицкая больше не упоминала Башкортостан. Тем не менее известно, что она принимала участие в работе Научной сессии по вопросам этногенеза башкир, проходившей 13–15 мая 1969 г. в Уфе, основными организаторами которой стали Отделение истории и БФ АН СССР. Здесь она выступила с докладом «Новосибирское Приобье в первой половине I тысячелетия н. э.» на заседании секции «Археологии и антропологии» 23. Текст выступления был опубликован позднее в виде статьи под несколько измененным названием «К вопросу о взаимосвязях населения Новосибирского Приобья с уральскими племенами в эпоху железа» в сборнике материалов конференции [Троицкая, 1971].

Заключение

Татьяна Николаевна Троицкая прожила долгую жизнь, часть которой была связана с Республикой Башкортостан. Ее научно-исследовательская деятельность пришлась на начало планомерных археологических исследований в регионе, сделав ее причастной к становлению академической археологической науки в РБ. Татьяна Николаевна проработала в ИИЯЛ короткое время, но, занимаясь исследованием памятников кара-абызской культуры, она внесла свой вклад в изучение культурогенеза и этнических процессов на Южном Урале и в Приуралье в раннем железном веке. Это время в целом имело большое значение для ее жизненного пути. Сама Татьяна Николаева впоследствии вспоминала, что именно в Бирске она осознала себя как педагога, а в Уфе к ней пришло понимание приоритета для нее преподавательской деятельности перед научно-исследовательской.

Список литературы Башкортостан в жизни Татьяны Николаевны Троицкой: новые штрихи к биографии и научной деятельности

- Вдовиченко И. И. Археолог Татьяна Троицкая. Симферопольские страницы биографии // Симферополь на перекрестках истории: Материалы науч.-практ. конф. Симферополь: [б. и.], 2015. С. 7–12.

- Воробьева С. Л. Типология элементов убранства костюма кара-абызской культуры эпохи раннего железа (IV в. до н. э. – IV в. н. э.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2012. 24 с.

- Деревянко А. П., Молодин В. И., Мыльникова Л. Н., Новикова О. И., Новиков А. В., Дураков И. А. К юбилею профессора Татьяны Николаевны Троицкой // РА. 2015. № 3. С. 188–189.

- Дураков И. А., Мжельская Т. В. Ученик, учитель, ученый: три роли профессора Т. Н. Троицкой // История в человеке, попавшемся на ее дороге: историческая биография в Сибири XIX–ХХI веков. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. С. 184–194.

- Иванов В. А. Очерк истории изучения памятников ананьинской эпохи в бассейне реки Белой // Уфимский археологический вестник. 2010. № 10. С. 12–21.

- Иванов В. А. Финно-угорская тематика в современной археологии Башкортостана // Поволжская археология. 2014. № 4 (10). С. 58–81.

- Кропотов В. В. Курганы с «коллективными погребениями» в исследованиях Татьяны Николаевны Троицкой // История и археология Крыма: сборник статей. Симферополь: АРИАЛ, 2015. Вып. 2. С. 50–53.

- Мжельская Т. В., Дураков И. А., Катионов О. Н. Педагогическое наследие профессора Т. Н. Троицкой: особенности процесса обучения в педагогическом вузе // Сибирский педагогический журнал. 2019. № 2. С. 64–72. DOI 10.15293/1813-4718.1902.07

- Молодин В. И. Очерки истории сибирской археологии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. С. 188–201.

- Научно-отраслевой архив Института археологии Российской академии наук. Отчеты о полевых исследованиях. Каталог. 1955–1959 гг. М.: ИА РАН, 2010. 352 с.

- Троицкая Т. Н. Раскопки Михайловского городища в Башкирии // Башкирский археологический сборник. Уфа: [б. и.], 1959. С. 88–96.

- Троицкая Т. Н. К вопросу о взаимосвязях населения Новосибирского Приобья с уральскими племенами в эпоху железа // Археология и этнография Башкирии. 1971. Т. 4. С. 93–97.

- Троицкая Т. Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 1979. 124 с.

- Троицкая Т. Н. Мое призвание. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2010. 88 с.

- Троицкая Т. Н. Армения глазами русской девчонки (тридцатые годы двадцатого века). Тюмень: Печатник, 2014а. 132 с.

- Троицкая Т. Н. Мой путь педагога. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014б. 62 с.

- Шагеева М. Ш. Учительские институты Башкирской АССР и их роль в подготовке педагогических кадров в 1930–1950-х гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 12 (38), ч. 3. C. 200–203.

- Юсупов Г. В. Древнейшие поселения Гафурийского района БАССР // Башкирский археологический сборник. Уфа: [б. и.], 1959. С. 58–87.

- НА УФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 85, 91, 137, 147, 304; Ф. 3. Оп. 2. Д. 288, 289, 315, 320; Ф. 4. Оп. 5. Д. 299.