Бассейн реки Атмис как ландшафтный геоэкотон

Автор: Солодков Н.Н., Бучкова Н.В., Аракчеева А.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 2 (18), 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты полевых исследований по изучению геоэкотонной структуры ландшафтов бассейна реки Атмис. Территория расположена в зоне напряжения степной и широколиственных зон, тектонического поднятия и нивелирования поверхности экзогенными процессами древнего оледенения. Представлен картографический материал, типизация ландшафтов и их краткая характеристика. На основе полученной информации приведены основные географические закономерности распространения основных типов ландшафтов.

Ландшафты, геоэкотон, лесостепь, бассейн реки

Короткий адрес: https://sciup.org/140281739

IDR: 140281739

Текст научной статьи Бассейн реки Атмис как ландшафтный геоэкотон

Научный интерес к изучению геоэкотонов зародился во второй половине XX в. и сегодня является мейнстримом современного ландшафтоведения. Геоэкотононы достаточно специфические пространственно-временные геосистемы, которые способны достаточно быстро отвечать изменением состава компонентов и потоками вещества, энергии и информации на внешние и внутренние факторы воздействия. Они расположены на приграничных территориях ландшафтных зон, где образующие их типичный облик факторы достигаю особого напряжения. Примером геоэкотонов является лесостепь, лесотундра, полупустыни и т. д.

Впервые эти структуры выделил отечественный географ Л. С. Берг в 1913 г. До него Clemets (1905) использовал похожий термин «экотон» в экологии для обозначения контактных зон экосистем. Позже проблемой изучения геоэкотонов занимались И. М. Крашенинников (1939), Ф. Н. Мильков (1950, 1951, 1957), А. Е. Луговой (1994), Р. А. Мирзадинов (1988) и др. Концепция теории геоэкотонов только формируется в отечественном ландшафтоведении, а, значит, требует всестороннего изучения пространственно-временных аспектов организации этих необычных геосистем.

На ландшафтной карте СССР (1980) Пензенская область расположена практически полностью в пределах лесостепной зоны, а на ландшафтной карте России (2008) граница между широколиственно-лесными и лесостепными восточноевропейскими суббореальными ландшафтами проходит по территории бассейна реки Атмис.

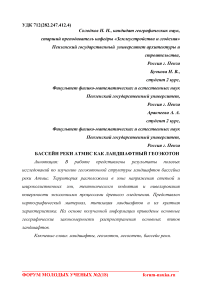

Атмис — входит в состав речного бассейна реки Оки и одновоременно является левый притоком первого порядка реки Мокши, протекает по территории Каменского и Нижнеломовского района Пензенской области. Бассейн реки ограничивает с запада Керенско-Чембарской, а с востока западными Сурско-Мокшанской возвышенностями (рис. 1а).

Заложение бассейна Атмиса обусловлено тектоническим строением территории. Западная часть Токмовского свода, к которой приурочена Сурско-Мокшанская возвышенность, окаймляет юго-восточную границу Московской синеклизы. С востока южные отроги Пачелмского авлакогена сформировали южные и западные водораздельные поверхности Керенско-

Чембарской возвышенности. Многочисленные трещины и разломы кристаллического фундамента способствовали заложению речных долин.

Сложное строение с постоянными восходящими неотектоническими движениями входит в противоречие с экзогенными геоморфологическими процессами, которые приводили в выполаживанию поверхности. Это связано с тем, что бассейн р. Атмис является одновременно южной границей и самого большого оледенения среднего плейстоцена — Днепровского.

Поэтому, водораздельные поверхности и их слоны относительно пологие.

в

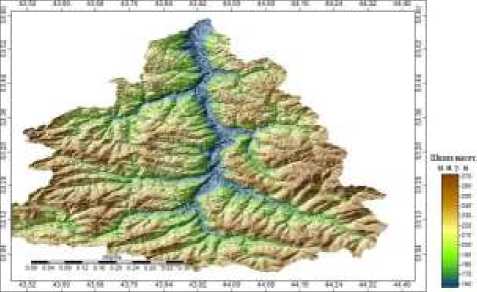

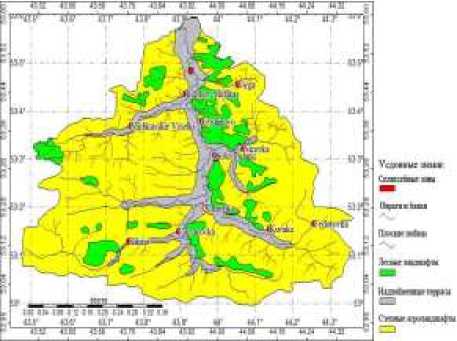

Рис. 1 Картограммы бассейна реки Атмис (а – высотная карта, б – 3D-

г

модель, в – карта уклонов, г – ландшафтная карта).

Литогенная основа территории представлена песками, песчаниками и глинами. Основная территория представлена меловыми отложениями. На водоразделах распространены небольшие участки кампанского яруса, сложенных песком и песчаником. Верховья Малого Атмиса и окружающие его водоразделы сложены более молодыми отложениями верхнего миоцена, представленных горелкинской серией из глауконитовых песков, алевролитов и песчаников. Более молодыми отложениями верхнего плиоцена сложены верховья р. Атмис и его правобережные склоны (вплоть до пгт. Каменка) — тихососновской свиты из песков с прослоями глин и лигнитов. Большинство склонов сложено меловыми отложениями маастрихтского яруса (мергели, трепела и опоки). Речные долины сложены глинами и песчаниками альбского и сеноманского яруса верхнемелового возраста. Столь рыхлые отложения способствовали развитию овражной эрозии с формированием относительно глубоких оврагов и балок с многочисленными отвержками и отрогами.

Особенности геологического и тектонического строения территории являются главными литогенными факторами развития овражной и речной эрозии. Общий уклон местности верховья до устья Атмиса составляет 1,2° (рис. 1в). Склоны водораздельных поверхностей имеют небольшой уклон 46°, а в районах овражно-балочной сети крутизна увеличивается до 14-16°. В пределах нерасчлененных надпойменных террас уклон минимален.

Климат умеренно-континентальный с относительно засушливым летом и метелевой зимой. СБАТ около 2300-2500°С. Среднеговое количество осадков около 350-400 мм в год, а испарение — около 500 мм. При этом на возвышенностях выпадает несколько больше осадков — 400450 мм, а у их подножья — менее 350 мм. При этом основная доля осадков приходится на зимний период, поэтому в случаях скоро наступления весны, снег тает дружно и эродирует склоны.

Естественный растительный покров сохранился небольшими участками в виде широколиственных лесов на вершинах водоразделов и их склонов (западной экспозиции). Древесный ярус представлен Quercus robur L., кустарниковый подлесок — Lonicera xylosteum, Euonymus verrucosus, а травянистый покров представлен Carex pilosa, Asarum europaeum, Fragaria vesca L. и др. Естественные степные ландшафты практически полностью освоены или были вовлечены в сельскохозяйственный оборот.

Геоэкотонное положение территории исследования определяет и типологическое разнообразие почв, представленных черноземами выщелоченными, серыми и темно-серыми лесными почвами. Первые распространены на склонах, вторые — водораздельных поверхностях, а в пределах широколиственных лесов на склонах встречаются темно-серые лесные. В пределах пойм отмечаются различные по мощности аллювиальные слоистые и аллювиальные болотные почвы.

На основе имеющейся информации, выделяются следующие типы ландшафтов бассейна р. Атмис (рис. 1г):

-

1. Поймы плоские, сложенные слоистым песчаным аллювием и аллювиальными слоистыми супесчаными и аллювиально-болотными почвами под ивняком, тополем и сочным луговым разнотравьем.

-

2. Надпойменные террасы. Первая терраса хорошо прослеживается в центральной части города, возвышаясь надмеженным уровнем р. Атмис на 9-10 м. Вторая надпойменная терраса возвышается над меженным уровнем реки на 18-20м, третья –30-35м. Рельеф надпойменных террас плоский, слегка всхолмлѐнный. Переходы между ними плавные, постепенные.

-

3. Долины оврагов и балок, ручьев с намытыми серыми лесными, темно-серыми лесными почвами и черноземами выщелоченными на склонах водоразделов и коренных склонов рек.

-

4. Степные агроландшафты и постагрогенные ландшафты в пределах пластовых возвышенностей с моренными возвышенностями на черноземах выщелоченных.

-

5. Лесные ландшафты водораздельных поверхностей и склонов на темно-серых лесных и серых лесных почвах под дубравой с Populus tremula, Tilia cordata, а среди кустарников Euonymus verrucosa, Corylus avellana и др.

Таким образом, географическое положение бассейна реки Атмис в пределах лесостепного геоэкотона, а также на границе ярко выраженных противоположно направленных неотектонических движений и экзогенных процессов сформировало многообразие и сложную мозаику ландшафтной структуры. Именно поэтому здесь отмечает достаточно сложный рельеф. Бассейн реки наклонен к северу. Геоэкотонное положение обусловливает пестроту почвенного покрова, где отмечается ряд близких по составу и происхождению почв: серых лесных, темно-серых лесных и черноземов выщелоченных. Лесные массивы располагаются на участках с увлажнением близким к 1,0 — склонах западной экспозиции и возвышенных поверхностях водоразделов.

Список литературы Бассейн реки Атмис как ландшафтный геоэкотон

- Географический атлас Пензенской области. - М.: Дрофа, 1998. - 40 с.

- Леонова Н. А., Кулакова Д. А., Артемва С. Н. Растительный покров верхнего плато Приволжской возвышенности Пензенской области // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. - Пенза: ПГУ, 2013 - №1(1) - с. 72-81

- Подлипский И. И. Аккумулятивная биоиндикация в инженерно-экологических изысканиях. // Инженерные изыскания. М. №1, 2014, с. 44-52

- Подлипский И.И. Эколого-геологическая оценка парагенетических геохимических ассоциаций функциональных зон Санкт-Петербурга. // Инженерные изыскания. М., №12, 2013, С. 46-52

- Шульгин С. Г. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 200 000. Издание второе. Серия Средневолжская. Лист N-38-XXVII (Каменка). Объяснительная записка. - М. (СПб.), 2000. с 64

- Ямашкин А. А., Артемова С. Н., Новикова Л. А., Леонова Н. А., Алексеева Н. С. - Электронная ландшафтная карта Пензенской области // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. № 25. С. 665-673