Батилиман в период Профессорского уголка: взгляд через призму воспоминаний выдающихся деятелей

Автор: Степанова Ольга Игоревна

Журнал: Вестник национального исследовательского института культурного наследия @niikn

Рубрика: Вопросы истории и исторического исследования

Статья в выпуске: 1 (5), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена реконструкции историко-градостроительного облика урочища Батилиман в период существования «профессорского уголка». Анализ основан на воспоминаниях жителей и связанных с ним лиц, с целью оценки влияния «профессорского уголка» на развитие Батилимана. Первая часть статьи, основанная на воспоминаниях интеллектуальной, политической и культурной элиты Батилимана, описывает преобразование этого урочища. Из необжитой сезонной рыбацкой деревушки, союз пайщиков Батилимана превратил его в уютный курортный поселок. Вторая часть статьи посвящена судьбе «Профессорского уголка» после революции. Несмотря на национализацию батилиманских имений, он в несколько измененном виде продолжал существовать как в самом Батилимане, так и за рубежом, куда эмигрировала часть его пайщиков. В заключении приведены основные выводы исследования и намечены рекомендации для дальнейшего развития как данной тематики, так и смежных тем в историко-архитектурном научном дискурсе

Урочище Батилиман, «Профессорский уголок», воспоминания, Ла-Фавьер, дача, интеллектуальная элита, Крым

Короткий адрес: https://sciup.org/14131942

IDR: 14131942 | УДК: 930.85 | DOI: 10.24412/3034-4557-2025-15-180-207

Текст научной статьи Батилиман в период Профессорского уголка: взгляд через призму воспоминаний выдающихся деятелей

Батилиман — представляет собой урочище на побережье Ласпийской бухты в Балаклавском районе, на южном берегу полуострова Крым. С исторической точки зрения Батилиман прежде всего известен как место, выбранное в начале XX в. творческой, политической и культурной интеллигенцией для создания «профессорского уголка». После революции здесь был организован Дом отдыха Академии наук, а в третьей четверти XX в. на берегу Батилимана открылся детский оздоровительный лагерь «Чайка».

Градостроительный анализ Батилимана выявляет, что период «профессорского уголка» стал основополагающим для его дальнейшего развития. Исследование Батилимана через призму воспоминаний выдающихся личностей, судьбы которых сплетены с этим поселком, не только раскрывает градостроительно-архитектурную картину, но и создает общую историкокультурную канву освоения данной территории. Таким образом, изучение Батилимана в период «профессорского уголка» на основе воспоминаний выдающихся личностей актуально.

Среди работ, в которых исследуется развитие Батилимана в период профессорского уголка, можно выделить несколько наиболее значимых.

Во-первых, следует отметить труды самих пайщиков Батилимана, представлявших собой творческую, политическую и культурную элиту Российской империи начала XX в. В частности, ценным источником является мемуарная литература, содержащая упоминания о жизни в Батилимане. В первую очередь здесь необходимо отдельно отметить работу «Воспоминания и стародавние времена» баронессы и писательницы Людмилы Сергеевны Врангель, которая являлась дочерью известного врача, писателя и по совместительству пайщика Батилимана Сергея Яковлевича Елпатьевского. В этой работе Л.С. Врангель посвятила достаточно большую главу Батилиману, в которой рассказала о жизни профессорского уголка. В главе достаточно много биографической информации о жизни и нравах батилиманских собственников.

Также к числу обозначенных работ относятся: дневники В.И. Вернадского 1917-1922 гг. (2013), работа И.Я. Билибин в Египте 1920-1925: Письма, документы и материалы (2009), воспоминания К.А. Куприной «Куприн – мой отец» (1971), воспоминания П.Н. Милюкова (1955 г. и 1991 г.).

Во-вторых, для настоящего исследования, важную роль сыграли работы историков и краеведов, в которых затрагивается история Батилимана в период «профессорского уголка». К числу таких книг относятся: работа Т.А. Брагиной «Путешествие по дворянским имениям Крыма краткий исторический путеводитель» (2005); книга А.В. Иванова «Ласпи: от Айя до Сарыча. Историкогеографические очерки» (2005); работа М.Л. Лезинского «Батилиман» (1968), полностью посвященная Батилиману; статья А.В. Карагодина «У самого синего моря: трансфер культуры русской дачи с южного берега Крыма во французский Ла-Фавьер в первой трети ХХ в.» (2022).

В отличие от знаменитых курортов Южного берега Крыма, таких как Ялта, Форос, Коктебель и Алушта, урочище Батилиман не столь часто привлекает внимание историков и архитекторов. Тем не менее, имеется обширный корпус мемуаров и воспоминаний пайщиков Батилимана, относящихся к периоду «профессорского уголка». В результате богатства источников мемориального характера, безусловной научной новизной данной работы будет реконструкция подробной истории Батилимана в период «профессорского уголка» от покупки пайщиками земли до эмиграции большинства из них из России в послереволюционные годы на основе их собственных воспоминаний.

Методология проведенного исследования состояла в использовании общенаучных (анализ, синтез и обобщение), а также специально-исторических и междисциплинарных исследовательских методов. В числе прочих были задействованы методы: историко-биографический (рассмотрение специфики развития урочища Батилиман в период «Профессорского уголка» через анализ биографических сведений о владельцах участков на территории урочища); нарративный (систематизация и анализ воспоминаний и писем пайщиков Батилимана в период «Профессорского уголка»); сравнительно-исторический (для сравнения разных периодов существования урочища Батилиман и характерных для этих этапов изменений); метод ретроспекции (исследование современного состояния урочища Батилиман с точки зрения его исторического облика); проблемно-хронологический (рассмотрение развития урочища Батилиман в период «Профессорского уголка» в хронологической последовательности); метод периодизации (выделение отдельных этапов в развитии урочища Батилиман в период «Профессорского уголка»).

Батилиман в период «Профессорского поселка»

В период расцвета туризма на рубеже XIX-XX веков южный берег Крыма превратился в центр курортного бума. Прибрежная территория активно застраивалась дачными участками, роскошными дворцами и санаториями. Популярность среди представителей российской интеллигенции приобрели курортные дачные поселки [Карагодин 2022, 23]. Среди них не остался без внимания и Батилиман.

В «Общем описании Батилимана», составленном землемером Владимиром Загорским, отмечается, что до приобретения поселка пайщиками он являлся скромной рыбацкой деревушкой со слаборазвитой инфраструктурой. В двух верстах от Батилимана располагался рыбный завод, несколько рыбацких жилищ, лодки и рыболовное снаряжение. С мая по январь на берега Батилимана прибывали рыбаки, занимавшиеся ловлей скумбрии, кефали, белуги, зеленушки и поламиды. В удачные сезоны рыбалка приносила значительный доход рыбакам1.

Профессорский уголок ведет свою историю с 1910 г., когда воронежский помещик Андрей Васильевич Кравцов основал «товарищество на паях». Целью товарищества было приобретение участка земли в Батилимане для строительства дачного поселка. Хотя планы о покупке Батилимана существовали и прежде, указанную дату можно считать наиболее корректной, поскольку в 1910 г. была официально основана организация, нацеленная на претворение планов в жизнь.

Среди организаторов общества пайщиков значительную роль сыграли издатель Е. Кулаков и юрист В.А. Плансон. Об этом свидетельствуют воспоминания художницы по фарфору Рене Рудольфовны О’Коннель-Михайловской, которая в период с 1912 по 1917 гг. находилась в гражданском браке с художником Иваном Яковлевичем Билибиным. Примечательно, что Рене Рудольфовна О’Коннель-Михайловская, упоминая основателей Союза пайщиков, упускает из виду Андрея Васильевича Кравцова. Безусловно, его следует считать одним основателей союза по покупке батилиманской земли [Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике 1970, 250].

Рене Рудольфовна О’Коннель-Михайловская в своих воспоминаниях отмечает, что будущие собственники земель в Батилимане рассматривали вопрос о распределении участков между пайщиками еще до официального создания союза пайщиков. Для этого они планировали провести жеребьевку, которая определила бы расположение участков, принадлежащих каждому пайщику[Там же, 260].

Писательница Людмила Сергеевна Врангель (в девич. Ельпатьевская), будущая жительница поселка, так описывала зарождение «Профессорского уголка»: «Однажды, завтракая в ресторанчике на «Байдарских Воротах», я узнала от его хозяина, местного грека, что татары деревни Хайта в Байдарской долине не знают, что делать с купленной ими у гр. Мордвинова вместе с удобной пахотной землей, прибрежной скалистой полосой, негодной для их нужд. В несколько дней мы нашли среди наших знакомых желающих купить «на паях» эту скалистую землю Баты-Лимана» [Врангель 1964, 78].

Основание «Профессорского уголка», запечатленное в воспоминаниях отца, Людмилы Сергеевны Врангель, русского писателя и врача Сергея Яковлевича Елпатьевского, проливает дополнительный свет на этот исторический момент. Согласно Елпатьевскому, полоска земли, приобретенная у татар соседней деревни Хайты, представляла собой узкую и длинную прибрежную территорию, усыпанную камнями и покрытую сосновым бором, вековым крымским можжевельником и земляничным деревом. Татары не пользовались этой землей из-за ее пустынности: на ней не было пастбищ, полей или значительных источников воды [Елпатьевский 1929, 294].

Однако это место было идеально приспособлено для людей, которым требовался теплый климат, южное солнце и возможность купаться в море. Вдоль побережья от Ласпи до Фороса в то время располагалось множество необитаемых поместий [Там же, 295]. Свидетельство Елпатьевских указывает на то, что их семья была в числе первопроходцев батилиманской общины.

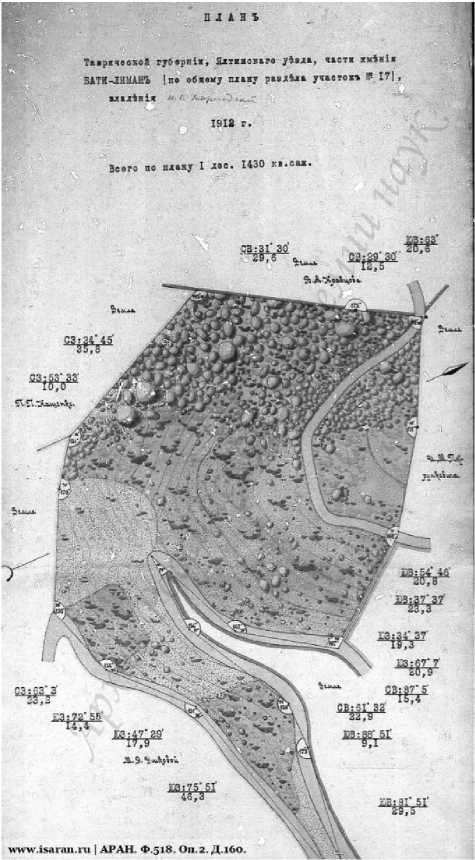

Действительно, в 1911 г. товарищество, состоящее к тому времени из 26 пайщиков2, приобрело земельный участок у крестьян татарской деревни Хайты. За землю было уплачено 40 тысяч рублей. После покупки пахотные угодья были переданы жителям Хайты, а разрушенная мечеть восстановлена. Товарищество сохранило за собой лишь территории Батилимана и Ласпи.

Ялтинский инженер В. Загорский, который составил топографический план и основательное общее описание имения, описывал участок в Батилимане следующим образом: «Участок в своей фигуре представляет узкую ленту, длиною вдоль берега моря до 3-х верст; наибольшая ширина до подножия скалистого кряжа отграничивающего участок с севера составляет 300 сажень, средняя его ширина приблизительно 200 сажень. На западе лента заканчивается клином, упирающемся в мыс Айя, почти отвесную скалу, вдающуюся в море, а северный находится на вершине скалы Куш-Кайя. У моря и на скале стоят межевые столбы и линии между ними видны в натуре отчетливо…По длине участок пересекается большим количеством оврагов, как самых мелких, так и очень значительных по своей ширине, глубине и протяжению…Кроме самого большого пляжа, расположенного в устье оврага, есть еще три пляжа меньших. Все эти пляжи сосредоточены в восточной части участка и расположены недалеко друг от друга» 3 . Завершая описание, В. Загорский уточняет, что пляжная зона составляет не более четверти морского побережья участка. Батилиман усыпан камнями — от мельчайших до огромных. Хотя камни занимают значительную часть территории, их количество не препятствует строительству4.

Договор пайщиков предусматривал сохранение земель, предназначенных для дорог, парков, пляжей и других общественных нужд, в общей нераздельной собственности всех участников. Доходы от использования этих территорий направлялись на нужды Батилимана5, а не распределялись между пайщиками. Договор также содержал следующие ограничения: запрещалось размещать на участках или сдавать в аренду третьим лицам фабрики, трактиры, питейные заведения, лечебные учреждения и санатории любого типа 6 . Минимальный размер отчуждаемой части участка устанавливался в 300 квадратных саженей7. Раздел участков на меньшие площади также запрещался. Пайщики обязались содержать в чистоте и порядке как свои участки, так и общественные территории8.

Наиболее обширными территориями в Батилимане владел один из учредителей общества В.А. Плансон. Ему принадлежало 9/67 долей 9 .

Остальные пайщики имели по 7, 5, 4, 3, 2 и 1 доле из 67. Решения в товариществе принимались большинством голосов.

Рисунок 1. План Таврической губернии, Ялтинского уезда, части имения Батилиман. 1912 год10

Одной из главных проблем, которая сохраняется в Батилимане до сих пор, было обеспечение жителей питьевой водой. В. Загорский в своем описании имения констатировал следующее: «Последнее обстоятельство ставит на очередь чрезвычайно важный для Бати-Лимана вопрос, - о водоснабжении. Было - бы рискованно и голословно категорически утверждать, что имение обеспечено водою»11. Межевальщик заключил, что воды достаточно для питьевых нужд, но недостаточно для искусственного орошения. В имении три источника воды. Самый полноводный находится на морском берегу12.

Также инженер В. Загорский указывал на недостаточную транспортную доступность Батилимана как на одну из серьезных проблем. Уже в первый год существования поселка пайщики провели дорожные изыскания и определили кратчайший путь от деревни Хайта к Батилиману. Строительство дороги, однако, осложнялось наличием значительных оврагов на намеченном маршруте. Пайщики прокладывали дорогу постепенно13.

Описание Батилимана оставил не только межевальный техник В. Загорский, но и местная жительница, писательница Людмила Сергеевна Врангель. Л.С. Врангель отмечала, что Батилиман — самое теплое место зимой и самое жаркое летом. Название Батилиман, предположительно, происходит от татарского и переводится как «Западный залив». Писательницу привлекали серебристые скалы над пропастью, рассыпанные внизу камни, уютные бухточки, расположенные на склонах дачи, синева моря и, несмотря на бесплодность, дикая красота здешних мест. Все это, по ее мнению, притягивало в Батилиман людей с пантеистическим мировоззрением [Врангель 1964, 73-74].

В своих воспоминаниях Л.С. Врангель описывает интересную легенду местных жителей о недавнем отшельнике, жившем в пещере над морем, подобно ранним христианам Крыма. Говорили, что свет его лампады помогал заблудившимся морякам. До недавнего времени паломники, цепляясь за скалы, пробирались к пещере, расположенной над пропастью, где их поджидали полчища ос. После смерти отшельника, в пещере нашли икону с лампадкой, высеченную в скале лежанку, каменный очаг и остатки истлевшей одежды. Врангель меланхолично заключает: «И ушел этот человек от жизни, умер для мира, чтобы жить в вечности. Здесь, в пещере, высоко над темными водами, все вечно. Вечно встает солнце в золотистом тумане у мыса Святого Ильи, вечно заходит в малиновом зареве за мыс Айя…» [Там же, 73-74].

Подлинность этой истории подтверждает Ксения Александровна Куприна, дочь известного писателя и местного жителя Александра Ивановича Куприна [Куприна 1971, 214]. Однако степень ее достоверности и возможное преувеличение остаются неизвестными. Учитывая глубокую религиозность многих жителей Батилимана и, их стремление видеть в нем райский уголок, подобный «Приютину», о котором мечтал В.И. Вернадский, история об отшельнике, вероятно, трансформировалась в местный миф, наполняющий смыслом ранее безлюдный Батилиман.

Батилиманское сообщество в разное время объединяло выдающихся представителей культуры, науки и общественной жизни. Среди его обитателей были писатели Владимир Галактионович Короленко и Евгений Николаевич Чириков, художники Иван Яковлевич Билибин, Владимир Дмитриевич Дервиз, а также врач и литератор Сергей Яковлевич Елпатьевский. В Батилимане проводили время академик Владимир Иванович Вернадский, физик Абрам Федорович Иоффе и лесовод-практик профессор Георгий Федорович Морозов. Одним из жителей поселка был известный археолог Михаил Иванович Ростовцев, проведший первые археологические раскопки в Ласпи.

Курорт привлекал не только деятелей науки и искусства, но и политических деятелей, таких как Павел Николаевич Милюков, а также представителей театрального мира: режиссера Константина Сергеевича Станиславского, актрису Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову и режиссера Леопольда Антоновича Сулержицкого. Здесь также бывала звезда русской оперной сцены Евгения Яковлевна Цветкова и Анна Михайловна Ян-Рубан14.

Воспоминания первых поселенцев Батилимана о прибытии в урочище живописуют картину первопроходчества. По словам Людмилы Сергеевны Врангель, группа пайщиков достигла Батилимана поздним вечером, пройдя через перевал Яйлы с помощью хайтинских проводников, которые несли их багаж. Часть путешественников нашла ночлег в старом рыбацком домике, а другие – М.И. Ростовцев, С.М. Ростовцева, Л.А. Сулержицкий и сама Л.С. Врангель – расположились на песке пляжа. На следующий день Сулержицкий, подпоясавшись красным шарфом, исполнил фанданго, восторженно рассуждая о гениальности оперы «Кармен» [Врангель 1964, 80].

Известная художница по фарфору Рене Рудольфовна О’Коннель-Михайловская, жена художника Ивана Яковлевича Билибина, в своих воспоминаниях описывала первое посещение Батилимана. Тогда, от перевала к морю не существовало дороги, и почтенной публике пришлось спускаться по крутым тропинкам, порой буквально ползком. Ночь они провели в палатках на пляже, ужин состоял из кефали, купленной у балаклавских рыбаков и запеченной на костре. В ту ночь перед путниками предстал дикий, практически необитаемый пляж, который посещали лишь сезонные рыбаки из Балаклавы. Несмотря на это, пляж произвел неизгладимое впечатление: воздух наполнял аромат можжевельника, а вокруг раскинулись величественные сосны. Рене Рудольфовна О’Коннель-Михайловская называла начавшуюся жизнь «жизнью настоящих пионеров», «новых Робинзонов» [Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике 1970, 152]. Таким образом, хотя показания Л.С. Врангель и Р.Р. О’Коннель-Михайловской слегка разнятся в деталях, они сходятся в главном: по прибытии путников, Батилиман представлял собой практически неосвоенную, дикую местность.

Освоение Батилимана началось с прокладки дороги, для чего была нанята артель из 30–40 турок. Известный археолог М.И. Ростовцев, работавший в Батилимане, предупреждал о вероятном наличии древних захоронений под Батилиманом и соседним Ласпи. Он рекомендовал при строительных работах, особенно при закладке фундаментов, тщательно проверять грунт на наличие археологических артефактов и производить фотофиксацию обнаруженных находок. Л.С. Врангель в своих записях подтверждает это предположение: при строительстве дороги и срезании мыса было обнаружено многоярусное (3–4 яруса) древнее кладбище со скелетами, где тела были погребены одно над другим [Врангель 1964, 79-80].

По воспоминаниям Л.С. Врангель строительство дома управляющего стало одним из ключевых этапов освоения Батилимана. Этот дом, вмещавший три комнаты, контору, кухню, прихожую, прачечную и подвал (общим объемом 21,15 куб. саженей), был возведен для управляющего Алексея Ивановича, бывшего мельника из Орла. Стоимость строительства составила 3595,5 рублей (21,15 куб. саженей x 170 руб./куб. сажень). Дом отличался деревянными полами (кроме цементного пола в прачечной), двойными рамами и крышей из оцинкованного железа. В нем была установлена самая необходимая мебель: столы, стулья и кровати. Рядом находились небольшой барак для временного проживания управляющего и сарай для инструментов15.

Алексей Иванович вел уединенный образ жизни, не общаясь с местными греками и татарами. Его каменный дом стал центром управления поселением: жители Батилимана приходили к нему по вечерам с поручениями. Дни управляющего проходили за чтением Евангелия и беседами с посетителями о прочитанном [Врангель 1964, 75]. Ежедневно он совершал поездки в Байдары за провизией и почтой [Врангель 1964, 75-76].

Жители Батилимана позже вспоминали, что участки при заселении распределялись по жребию. Негласному лидеру поселка, художнику Ивану Яковлевичу Билибину, достался единственный готовый к проживанию рыбацкий домик на берегу моря. Одна из его учениц по Обществу поощрения художеств, К.Д. Воронец-Попова, вспоминала, как за день до жеребьевки Билибин сказал ей и ее подруге Нелли Поповой: «Мы купили землю в Крыму и разбили ее на участки. Завтра будем тянуть жребий. Пожалуйста, думайте обо мне и желайте, чтобы мне достался участок на берегу – я очень хочу там жить» [Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике 1970, 152]. Желание И.Я. Билибина исполнилось.

По воспоминаниям гражданской жены И.Я. Билибина, Р.Р. О'Коннель-Михайловской, их дом представлял собой грубоватую каменную постройку, обращенную фасадом к морю. Перед домом находился навес, опиравшийся на четыре деревянных столба с капителями в традиционном татарском стиле. Крыша была покрыта черепицей, подобной той, что использовалась в южных регионах две тысячи лет назад. Внутри располагались две комнаты [И.Я. Билибин в Египте 1920-1925: Письма, документы и материалы 2009, 171]. Л.С. Врангель вспоминала, что И.Я. Билибин позднее пристроил к дому мастерскую – большую комнату с большим окном. Знакомый Билибина, К.Н. Янович, отмечал, что художник, с присущим ему вкусом и мастерством, превратил бывшую рыбацкую лачугу в уютный и добротный коттедж [И. Я. Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике 1970, 300].

На участке Билибина планировалось отдельное строительство кухни и разбивка виноградника [Там же, 171]. Площадь участка художника в Батилимане составляла 1 210 кв. саженей. Соседом Билибина в Батилимане был Владимир Дмитриевич Дервиз.

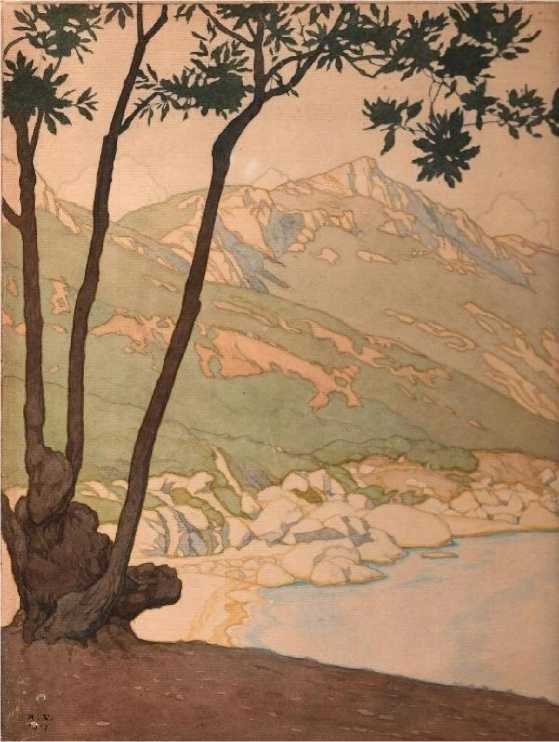

Поначалу, живя в Батилимане, Билибин утверждал, что никогда не изменит красоте русского Севера, который он ранее изучал в своих путешествиях. Однако судьба распорядилась иначе: Батилиман полюбился ему не меньше, чем северные пейзажи. С этого момента в его живописи стали доминировать две темы: русская зима и Крым. Эти изменения в творчестве Билибина становятся понятнее, если вспомнить слова Рене Рудольфовны О'Коннель-Михайловской о том, что они с гражданским мужем воспринимали Батилиман как открывшуюся для них страну [Там же, 157].

По воспоминаниям Рене Рудольфовны О'Коннель-Михайловской, жизнь в Батилимане была насыщена активным отдыхом. Они часто совершали восхождения по скалам, катались на лодках с местными греками, исследуя морские гроты и пещеры [Там же, 157]. Вместе с друзьями они совершали конные прогулки на Ай-Петри, любуясь восходами и закатами солнца, выбирая нестандартный маршрут через Байдарскую долину, гору Кара-Даг и Яйлу, а не привычную дорогу из Ялты. Кроме того, супруги совершали длительные пешие походы. Например, один из таких походов составил около сорока верст: из Батилимана в Симеиз (Скеля), а на следующий день — из Симеиза через Шайтан-Мердвен, Мшагку, Форос, Тессели и Ласпи обратно в Батилиман [Там же, 175].

В жизни И.Я. Билибина в Батилимане были и забавные события. И.Я. Билибин рассказывал историю свидетелем и невольным участником, которой он стал. Обычно путешествия управляющего Алексея Ивановича с его навьюченным ослом Мишкой проходили спокойно, но однажды, возвращаясь из Байдар, Мишка, услышав призывный рев знакомой ослицы, с которой они часто вместе паслись, бросился через кусты и овраг, увлекая за собой мешки и шляпу, висевшую у него сбоку. Алексей Иванович и присоединившийся к нему И.Я. Билибин долго ловили убежавшего осла. К их удивлению, они остановились как раз у дачи, где жила молодая девушка, ожидающая доставленную ослом шляпу. Увидев помятую шляпную коробку, девушка ахнула:

-

- «А где же дно?»

Алексей Иванович смотрит на нее своими серыми глазами, стучит палкой о шоссе и улыбается:

-

- А разве оно было?» [Врангель 1964, 76].

Впоследствии И.Я. Билибин рассказывал эту историю в юмористическом духе, в то время как управляющий Алексей Иванович заметно смущался.

Согласно архивным данным, в 1914 г. И.Я. Билибин, который в том году выполнял обязанности уполномоченного по имению Батилиман, израсходовал 3530 руб. (2480 руб. переведено управляющему, перерасход 490 руб.), а общие расходы по имению составили 6889 руб.16, включая каменную кладку (895 р. 60 коп.), плотничьи работы (587 р. 40 коп.), кровельные работы (35 р. 40 коп.), печные работы (142 р. 50 коп.), штукатурные работы (98 р. 42 коп.), камень (125 р.), кирпич, цемент, известь (200 р. 10 коп.), лесной материал (651 р. 19 коп.), железные материалы (119 р. 90 коп.), подвоз материалов (259 р. 75 коп.), земляные работы и дорогу (874 р. 90 коп.), поденные работы (576 р. 30 коп.), бассейны и водопроводные сооружения (803 р. 75 коп.), изгородь (150 р. 15 коп.) и жалованье служащих (477 руб.)17. И.Я. Билибин некоторое время занимал должность управляющего из-за того, что прежний управляющий был призван на войну. Выбор жителей пал на художника, что свидетельствует о высоком уровне доверия к И.Я. Билибину.

По воспоминаниям Валентины Чириковой-Ульянищевой, дочери писателя Евгения Николаевича Чирикова, жившей с семьей в Батилимане по соседству с Иваном Яковлевичем Билибиным, художник практически безвыездно жил в Батилимане с 23 сентября 1917 г. по 1919 г. [И. Я. Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике 1970, 175]. Даже во время редких выездов из окрестных мест Билибин постоянно вспоминал и тосковал по этому чудесному уголку. Так, в конце октября 1918 г., находясь в Ялте, он писал: «Очень стремлюсь в Батилиман. Соскучился и по работе…» [Там же, 153]. В Батилимане к тому времени оставалось немного пайщиков, и Билибин часто проводил время с местными рыбаками, сидя у костра, где они пели и танцевали [И.Я. Билибин в Египте 1920-1925: Письма, документы и материалы 2009, 286].

В Батилимане Иван Яковлевич Билибин создал серию картин, посвященных любимому им поселению и его окрестностям. Среди них: «Батилиман. Гора Каланых – Кая» (1917 г.), «Декабрь в Батилимане» (1917 г.) «Крым. Батилиман. Можжевельники» (1917 г.), «Крым. Гора Куш-Кая» (1917 г.), «Тополя. Байдарская долина» (1917 г.), Байдарская долина (1918 г.) и другие [И. Я. Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике 1970, 453].

Рисунок 2. Батилиман. Гора Каланых – Кая. Художник Иван

Яковлевич Билибин. 1917 г.18

По воспоминаниям Л.С. Врангель, в революционные годы к батилиманскому берегу подплыла лодка с мужчиной и женщиной. Увидев истощенный вид баронессы и получив отрицательный ответ на вопрос о наличии провизии, они отправились к даче И.Я. Билибина. Художник, в свою очередь, проводил их на дачу Чирикова, где один из путников, развлекал всех присутствующих рассказами и шутками. Однако по возвращении на свою дачу, Билибин обнаружил ее разгромленной: серебряные канделябры, костюмы XVIII в. и другие ценности исчезли, причем, как выяснилось, были похищены спутницей матроса. Билибин немедленно отправился в Севастополь с заявлением о грабеже. Вскоре художника вызвали в тюрьму, где уже содержался задержанный матрос, который в итоге был казнен [Врангель 1964, 79].

-

18 Гора Каланых – Кая / ARTEFACT [Электронный ресурс]. URL: https://ar.culture.ru/ru/subject/risunok-gora-kolanyh--kaya-iz-komplekta-peterburgskiy-period (дата обращения: 31.01.2025).

Живя в Египте (1920-1925), куда он эмигрировал из России на пароходе «Саратов», Билибин часто вспоминал Крым, особенно Батилиман. В одном из писем к другу он писал: «Порой меня сильно тянет в Россию, особенно в Крым. После общения с англичанами, французами и итальянцами, представителями, как я их называю, «культуры», я стал куда более ярым националистом, чем прежде. Только сейчас я начинаю понимать, сколько мы потеряли…» [И.Я. Билибин в Египте 1920-1925: Письма, документы и материалы 2009, 31].

На основании воспоминаний И.Я. Билибина видно, что Батилиман занял особое место в его жизни и творчестве. Так, художник видел в Батилимане не только отражение своего творчества, но и значимые вехи собственной биографии. Канун своего пятидесятилетия художник уподоблял закатному солнцу над Батилиманом. Светило еще озаряет небосвод, но вскоре его диск коснется горизонта, погружая мир в сумеречный мрак [Там же, 229].

Несмотря на универсальность образа заката, воспоминания Билибина именно о «батилиманском солнце» свидетельствуют о глубочайшей привязанности художника к этому уголку Крыма. В его творчестве Батилиман стал символом не только живописного пейзажа, но и целой эпохи, навсегда сохранившейся в его памяти и воображении.

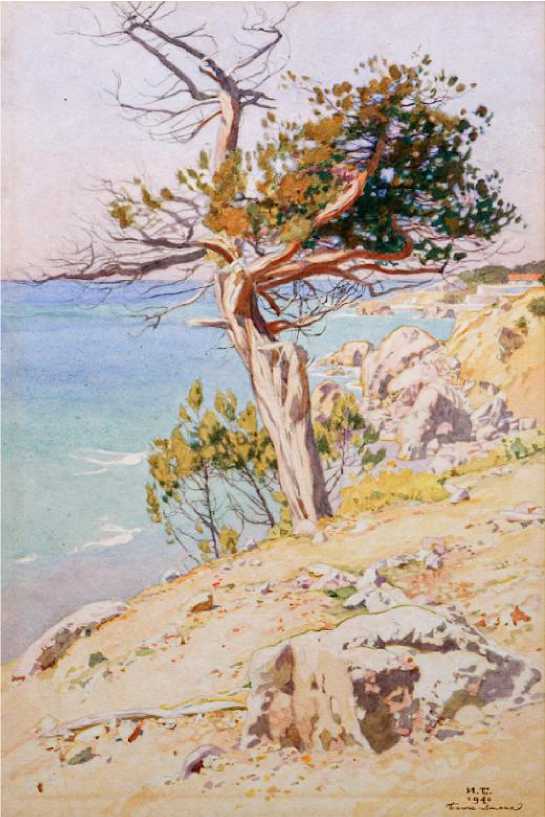

В 1936 г. Иван Яковлевич Билибин, вернувшись в СССР на теплоходе «Ладога», посетил любимый Батилиман. Там он создал картину «Дача Билибина в Батилимане», выразившую его глубокую привязанность к этому месту. Примечательно, что на полотне изображен гористый берег, но сам дом отсутствует. Вероятно, к тому времени рыбацкий домик художника был разрушен, и Билибин запечатлел лишь знакомый ему пейзаж. Эта поездка стала последним посещением Батилимана для художника: трагическая гибель И.Я. Билибина в 1942 г. прервала его творческий путь.

Рисунок 3. Дача Билибина в Батилимане. Художник Иван Яковлевич

Билибин. 1940 г.19

В своих мемуарах Л.С. Врангель упоминает о проживании в Батилимане Павла Николаевича Милюкова, видного политического деятеля и лидера кадетов. Сам Милюков описывал приобретение своего имения так: «Счастливый случай сделал нас собственниками участка, доставшегося по дешевой цене по разделу с пайщиками в нетронутой, дикой местности, между мысом Айя и заливом Ласпи, с его рыбаками, ярко описанными в рассказе Куприна. На высоте, над морем, я построил домик, стоивший всего тысячу рублей, но состоявший из четырех комнатушек с восьмью кроватями для детей и приезжих. Там мы провели несколько вакаций (свободное от учения или службы время» [Милюков 1991, 314].

-

19 Дача Билибина в Батилимане / ARTEFACT [Электронный ресурс]. URL: https://ar.culture.ru/ru/subject/risunok-dacha-bilibina-v-batilimane-iz-komplekta-leningradskiy-period (дата обращения: 31.01.2025).

Дача П.Н. Милюкова, расположенная на самом высоком участке Батилимана, над крутым обрывом, занимала 2 115 квадратных саженей20. По воспоминаниям Л.С. Врангель, которая находилась в дружеских отношениях с политиком, П.Н. Милюков рассматривал построенную дачу как временное жилище, планируя в будущем построить более просторную виллу ближе к морю [Врангель 1964, 80]. Однако революционные события помешали осуществлению этих планов.

Во время своего пребывания в Батилимане Павел Николаевич Милюков, вероятно, ощущал себя достаточно спокойно, о чем свидетельствуют шутливые стихи художника Ивана Яковлевича Билибина:

«От всех волнений далеко

Милюков пьет молоко…» [Там же, 81].

Л.С. Врангель вспоминала собрание членов товарищества на даче, посвященное обсуждению обустройства Батилимана, в том числе и создания местного кладбища. П.Н. Милюков в шутку нарисовал эскиз входа в будущую могилу Л.С. Врангель в египетском стиле. Однако вместо фигур серьезных египтян он изобразил их танцующими, что, по его мнению, лучше соответствовало характеру Людмилы Сергеевны Врангель [Там же, 81].

Несколько дней спустя П.Н. Милюков и Л.С. Врангель предприняли пеший поход по тропе, пролегающей вдоль морского побережья в направлении Кастрополя. Людмила Сергеевна Врангель вспоминала: «Я и Милюков прошли купленное нами, тоже на паях, большое соседнее имение Ласпи, Камперию, так хорошо описанную экспедицией Демидова в 1837 году, чудесное Тессели Раевского – Плаутина, великолепный Форос с известной церковью у Байдарских ворот…а завтракали в имении Данилевского, родственника известного писателя…Далее имение Оливы в Мштаке, бывшего керченского градоначальника…Когда мы опять вышли на тропу, огибавшую мысочки над морем, Павел Николаевич сел на край дороги и взмолился «Я не могу дальше идти без отдыха…у меня сердце». Я его уверяла, что никакого «сердца» у него нет, а что нам надо торопиться, чтобы засветло дойти до Кастрополя» [Там же, 83].

Когда П.Н. Милюков и Л.С. Врангель дошли до Кикинеиза (с 1945 г. село Оползневое) они увидели извозчичью коляску и наняли ее до Кастрополя. В то время пока извозчик пил чай и готовил лошадей, Милюков и Врангель посетили местную кофейню. Позднее, находясь в изгнании, они с ностальгией вспоминали тот день[Там же, 84].

В Батилимане П.Н. Милюков не оставлял и свою научную деятельность на курорте. Он продолжал трудится над очередными разделами «Истории русской культуры» [Иванов 2005, 83].

В своих мемуарах Павел Николаевич Милюков уделяет Батилиману удивительно мало внимания, учитывая покупку там земельного участка и строительство дома. Хотя он подробно описывает поездку в Крым в 1892 г. для отдыха после работы над диссертацией [Милюков 1955, 62], а также участие в македонской экспедиции Николая Петровича Кондакова, сбор которой проходил в Крыму, с последующим морским переездом через Одессу в Константинополь [Там же, 79]. Примечательно, что эти события, — относительно кратковременная поездка и переправа, — получили в воспоминаниях не меньшее, а возможно, даже большее внимание, чем, казалось бы, более значимое событие — приобретение и строительство дома в Батилимане.

Известный писатель и журналист Владимир Галактионович Короленко был одним из пайщиков, о чем свидетельствуют как воспоминания местных жителей, так и его собственные письма. В августе 1913 г. В.Г. Короленко писал своему другу Федору Дмитриевичу Батюшкову: «Пишу вам из Батылимана. Чудесный уголок – своего рода редкость в Крыму, потому что уголок совершенно еще пустынный (на южном берегу). Объясняется это отсутствием воды. Держится здесь сухой можжевельник, чахлый дубок, какие-то сухие и колючие кустарники, акация. Возможно, что и дачники также высохнут и станут колоть друг друга в безводной интеллигентной колонии. Есть, как и в Джанхоте, бухта, в которой вы могли бы «утопать» с таким же удобством» [Короленко 1922, 313 - 314]. Важно отметить, что, несмотря на адресацию писем в Батилиман, на тот момент, а также на протяжении всего пребывания Короленко там, его дом еще не был достроен – существовал лишь заложенный фундамент. Короленко жил неподалеку, в самодельном шалаше 21 . Визит в Батилиман в 1913 г. стал последней поездкой писателя в Крым.

Воспоминания Валентины Абрамовны Иоффе, дочери известного физика Абрама Федоровича Иоффе, свидетельствуют о его кратковременных визитах в Батилиман. Связь Иоффе с этим местом объясняется его браком с Верой Андреевной Кравцовой, дочерью одного из основателей «товарищества на паях» Андрея Васильевича Кравцова. В своих воспоминаниях В.А. Иоффе описывает сложные отношения, существовавшие между ее отцом и дедом: «Прежде всего, основатель Батилимана, курортного Батилимана, Андрей Васильевич Кравцов, — мой дед. Это уже о чем-то говорит. Но я расскажу подробнее.

Моя матушка, Вера Андреевна, была самой «несамостоятельной» дочерью Андрея Кравцова. Дворянка, помещица, умница, — дед видел в ней, а не в своем «непутевом» сыне, достойного продолжателя своего дела. Но мать не интересовали ни земли, ни собственные особняки, ни кареты с вензелями, она хотела одного: учиться.

Перед самой Октябрьской революцией, мама окончила гимназию в Петербурге и хотела поступить в институт. Но мой дед, а ее отец сказал, как отрубил: «Нет!».

Невозможно предугадать, да делать этого не стоит, чем бы окончилась схватка между отцом и дочерью, если бы мать не встретилась с «хулиганистым» профессором Политехнического института Абрамом Иоффе... Да, да, в те годы мальчишка-профессор за свои убеждения мог и по морде дать!.. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре поженились.

Представляете гнев дворянина-помещика Андрея Кравцова, когда он узнал об этом?! Да за кого пошла, за профессоришку нерусского! Матери было отказано в наследстве, а ее имя запретили даже упоминать. Так продолжалось несколько лет, пока мама не забеременела мною. Не знаю, что там говорили будущей маме врачи, только знаю, ей требовался покой, покой и еще раз покой. Да, чтоб тот покой обязательно был на лоне природы, ласкающей глаз!

Бабушка моя, Вера Андреевна, как прослышала о том, бух в ноги своему деспотичному мужу. Какие она слова подыскала, но только Андрей Кравцов смилостивился и разрешил дочке приехать в Батилиман, — к тому времени был построен красивый особняк! А, когда я родилась, он разрешил и зятю своему, — Абраму Иоффе, — приехать на лето»22.

Действительно, именно на даче Кравцова в Батилимане родилась дочь А.Ф. и В.А. Иоффе – Валентина Абрамовна Иоффе, которая впоследствии пойдет по стопам отца и станет доктором физико-математических наук и заведующей лабораторией в Институте химии силикатов АН СССР23.

По свидетельству Валентины Абрамовны Иоффе после смерти Андрея Васильевича Кравцова дом в Батилимане перешел к ее отцу – Абраму Федоровичу Иоффе. Однако после революции многочисленные родственники Кравцовых предъявили права на дачу, инициировав судебный процесс против А.Ф. Иоффе. Избегая бытовых конфликтов, которые могли помешать его работе, А.Ф. Иоффе не явился в суд и признал претензии родственников Кравцовых. В результате дача была национализирована, но семья Иоффе продолжала приезжать туда еще долгое время24.

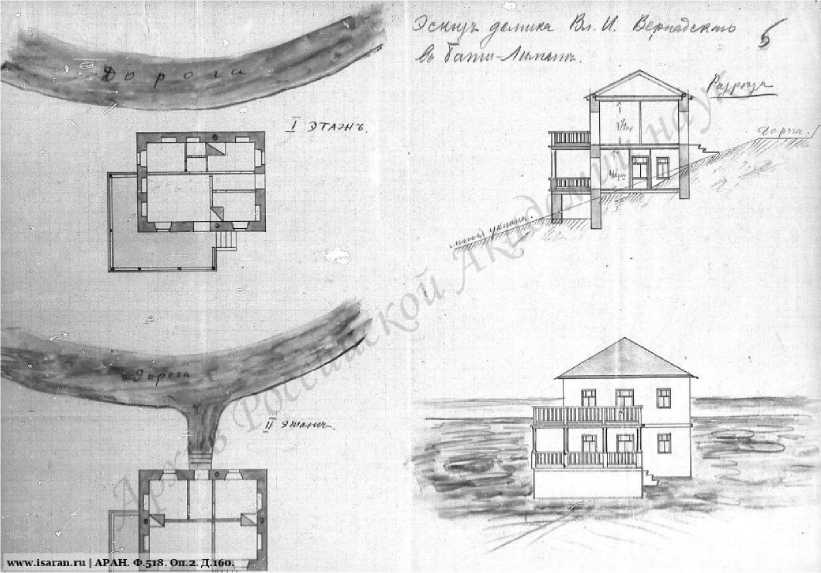

Воспоминания российского ученого и естествоиспытателя Владимира Ивановича Вернадского свидетельствуют о том, что в 1916 г. его мать, Анна Петровна Вернадская (урожденная Константинович), приобрела земельный участок в Батилимане Дача Вернадских, располагавшаяся на склоне, представляла собой небольшой двухэтажный дом с тремя окнами на каждом этаже и деревянными террасами. По некоторым данным, фрагменты его стен сохранились до наших дней в полуразрушенном состоянии25.

Рисунок 4. Эскиз домика Вл. И. Вернадского в Батилимане. Вторая половина 1910-х гг.26

Еще в конце XIX в. Владимир Иванович Вернадский мечтал о крымском имении. В письме к жене, Наталье Егоровне Вернадской (в девичестве Старицкой), он признавался, что родовое поместье в деревне Вернадовка Тамбовской губернии никогда не станет для него настоящим домом. Вернадский искал место, где мог бы полностью посвятить себя работе и размышлениям, где теплее, богаче природа, длиннее лето и больше свободы. Таким местом он считал Крым [Буданцева 2017, 34].

Несмотря на долгие годы мечтаний, Владимир Иванович Вернадский посетил свой участок в Батилимане лишь весной 1916 г. [Там же, 35] В.И. Вернадский в одном из писем рассказывал о жизни в Батилимане: «Летом 1919 г. ввиду успешного положения на фронте появилась надежда, почти уверенность, что большевицкому засилью подходит конец. В связи с этим мне хотелось закончить устройство участка земли, который моя мать купила в 1916 г. к югу от Севастополя в Баты-Лимане... Чтобы добраться туда из Симферополя, надо было ехать в поезде (всегда набитом битком) до Севастополя. Оттуда можно было нанять извозчика до Баты-Лимана, но я почти ходил пешком (верст

-

12 ). В это лето дачников в Баты-Лимане было очень мало — две-три семьи в верхнем ярусе, сколько помню, в это время никто кроме меня не приезжал. У моря жил художник Билибин, с которым я познакомился и довольно часто у него бывал… Приезжал я в Баты-Лиман дня на два, но не каждую неделю. По совету старожилов я сговорился насчет завершения нашего дома с греком Кирьяком, жившим в соседней деревушке. Его главная задача была отделать начисто стены и крышу и построить цистерну для сбора дождевой воды — насчет пресной воды в Баты-Лимане было скудно. Приходя на работу, Кирьяк приносил себе кое-какую еду и для меня — за плату — хлеба и яиц. Приносил и две бутылки питьевой воды. Платил я ему за работу по часам. Дело продвигалось медленно, но все же продвигалось. Вспоминаю свои поездки в Баты-Лиман с удовольствием. После катастрофы Добровольческой армии зимой 1919/20 года о мирном строительстве уже нельзя было думать. Я больше в Баты-Лиман не ездил, и домик наш оставался недостроенным» [Цит. по: Брагина 2005, 54].

Несмотря на то, что В.И. Вернадский посетил Батилиман лишь весной 1916 г., однако он хорошо знал Крым, много путешествуя по полуострову. В одной из своих статей он отмечал небывалый подъем научной активности в Крыму накануне Октябрьской революции. По мнению Вернадского, это объяснялось тем, что многие ученые, даже будучи в Крыму проездом, задерживались надолго, увозя с собой повышенный интерес к полуострову. Благоприятные условия — отсутствие голода, теплый климат и море — также способствовали научной работе. Вернадский указывал на две основные задачи, намеченные для Крыма перед революцией: создание первого высшего учебного заведения и объединение научных учреждений и сообществ в единую ассоциацию. Оба эти плана были реализованы в революционный период [Вернадский 2022, 48-49].

Последним из семейства Вернадских, посетившим Батилиман, был сын В.И. Вернадского, историк – евразиец Георгий Владимирович Вернадский. В своих воспоминаниях он писал: «Мне хотелось закончить устройство участка земли, который моя мать купила в 1912 году к югу от Севастополя в Баты-Лимане.... Купленная земля была потом разбита на участки, проведены улицы и начаты постройки небольших домов. К 1919 году некоторые из домов были готовы, но на многих участках, в том числе и на нашем, оставались недостроенными... Кажется, все участки были в одной цене. Дома были разного размера, но все были из одного материала — из камней на цементе. В это лето дачников было в Батилимане очень мало — две-три семьи наверху и столько же у моря. В средний ярус, насколько помню, кроме меня в это лето никто не приезжал. У моря жил художник Билибин, с которым я познакомился и часто у него бывал. Познакомился я и с молодой художницей, Л.Е. Чириковой, дочерью писателя Чирикова…По совету старожилов я сговорился насчет завершения нашего дома с греком Кирьяком, жившим в соседней деревушке. Его главная задача была отделать начисто стены и крышу и построить цистерну для сбора дождевой воды... Приходя на работу, Кириак приносил себе кое-какую еду и для меня — за плату хлеб и яйца. Приносил он и две бутылки питьевой воды. Платил я ему за работу по часам. Дело продвигалось медленно, но все же продвигалось...»[Цит. по: Иванов 2005, 72].

В начале марта 1920 г. Владимир Иванович Вернадский в своем дневнике отмечал финансовые затруднения и рассматривал возможность продажи участка в Батилимане [Вернадский 2013, 275]. Несколько дней спустя он вновь вернулся к этой теме, записав, что по совету Кулакова участок стоило продать за 200 000 рублей, хотя найти покупателя оказалось непросто. Вернадскому остро нужны были деньги на непредвиденные расходы, поскольку существование на профессорскую зарплату представляло значительные трудности [Там же, 277]. В мае 1920 г. семья Вернадского наконец продала батиманскую дачу [Там же, 299]. По свидетельству Брагиной к моменту продажи дача Вернадских была недостроена. [Брагина 2005, 76].

«Профессорский уголок» в послереволюционный период

«Профессорский уголок» в Батилимане, уникальная творческая и научная община, нашел свое продолжение в двух формах после русской революции. Во-первых, значительное число его участников эмигрировало во Францию и коммуну в Ла-Фавьере. Эта новая община стала для многих своего рода духовным преемником Батилимана, воссоздавая атмосферу творческого сотрудничества и интеллектуального общения. Людмила Сергеевна Врангель, например, описывала свои впечатления: «Приехав по приглашению Швецовой в Ла-Фавьер всей семьей, мы были очарованы… мне захотелось устроить здесь второй Баты-Лиман» [Врангель 1964, 143].

Инициатива создания Ла-Фавьера принадлежала, в первую очередь, бывшим жителям Батилимана, проживающим в Париже, и их друзьям. Среди них были видные деятели культуры и науки: И.Я. Билибин, П.Н. Милюков, А.А. Титов, Белокопытов, профессор Метальников, Саша Черный, С.С. Войеков, Г.Д. Гребенщиков, Я.Л. Рубенштейн и Кокбетальянц. Ксения Александровна Куприна вспоминала, что этот дачный поселок во Франции многие неофициально называли «вторым Батилиманом». Процесс распределения участков земли в Ла-Фавьере во многом повторял батилиманский опыт: сначала земля разделялась, а затем желающие выбирали свои участки путем жеребьевки [Куприна 1971, 215216]. Однако, в отличие от Батилимана, после революции и вынужденной эмиграции, финансовые возможности участников были весьма ограничены. Те, кто обладал достаточными средствами, построили дома, напоминающие батилиманские постройки, в то время как большинство ограничивались скромными хижинами.

Во-вторых, в 1924 г., несмотря на эмиграцию многих его жителей, Батилиман обрел новое предназначение. Поселок был передан в ведение Академии наук СССР и преобразован в дом отдыха для ученых. Таким образом, Батилиман продолжил служить местом отдыха и творческого вдохновения для научной элиты Советской России, хотя и в несколько ином формате, чем прежде. Это демонстрирует продолжительное влияние и значение Батилимана как уникального центра интеллектуальной жизни, влияние, которое пережило революционные потрясения и географическую разлуку его участников.

Урочище Батилиман, некогда известное как место отдыха ученых, политиков и деятелей культуры, сегодня переживает трансформацию. Здесь предпринимаются попытки воссоздания детского лагеря «Чайка», функционировавшего с 1960-х гг. Однако история «Профессорского уголка» в Батилимане продолжает жить в сохранившихся дачах П.Н. Милюкова, В.Л. Кравцова и В.Г. Короленко, признанных объектами культурного наследия.

Заключение

В начале XX в. Батилиман, как и весь Крым, привлекал туристов. Однако ряд факторов препятствовал его развитию как крупного курорта: отсутствие питьевой воды, слабая инфраструктура и транспортная изоляция, сложный рельеф с многочисленными оврагами, а также общая неразвитость территории.

Тем не менее, Батилиман обрел своих жителей. Созданное ими «Общество на паях» приобрело урочище, участки которого были распределены путем жеребьевки. Среди пайщиков были видные деятели российской политической и культурной элиты: писатели Владимир Короленко и Евгений Чириков, художники Иван Билибин и Владимир Дервиз, врач Сергей Елпатьевский, академик Владимир Вернадский, физик Абрам Иоффе, лесовод Георгий Морозов и археолог Михаил Ростовцев.

В Батилимане, благодаря усилиям объединения пайщиков, был создан поселок с уникальной свободной застройкой. До наших дней сохранились и признаны объектами культурного наследия следующие здания: дача П.Н. Милюкова, дача В.Л. Кравцова, дача В.Г. Короленко и здание бывшей конторы и гостиницы товарищества «Батилиман».

«Профессорский уголок», существовавший во второе десятилетие ХХ в. и охватывавший всю территорию Батилимана, оказал на развитие урочища ключевое значение. Была проведена работа по строительству дорог и обеспечению минимальной транспортной доступности. Значительно улучшилось водоснабжение благодаря оптимизации использования ограниченных местных источников пресной воды.

Однако развитие Батилимана определялось не только инфраструктурными преобразованиями, но и влиянием личностей, построивших здесь свои дачи. Большинство владельцев земельных участков представляли собой интеллектуальную, культурную и политическую элиту Российской империи, что само по себе способствовало повышению престижа Батилимана. Более того, эти деятели не только проживали в Батилимане, но и описывали его в своих трудах, в результате чего любое исследование биографий П.Н. Милюкова, В.И. Вернадского, И.Я. Билибина и других неизбежно затрагивает упоминание этого небольшого урочища Южного берега Крыма. Таким образом, период «Профессорского поселка» ознаменовался превращением практически не освоенной рыбацкой деревни Батилиман в полноценный курортный поселок.

После революции, когда национализация лишила многих владельцев имений в Батилимане их земель, а сами они эмигрировали, история «Профессорского уголка» не прервалась. Она получила продолжение как в самом Батилимане, перешедшем во владение Академии наук и ставшем курортом для академиков, так и за рубежом, где бывшие собственники учредили во Франции коммуну Ла-Фавьер, рассматривая ее как прямое продолжение батильманского «Профессорского уголка».

Историко-градостроительные, ретроспективные, историко-архитектурные, историко-меморативные исследования территорий, имеющих историкокультурную значимость, является актуальным как с точки зрения популяризации культурного наследия, так и с точки зрения его интеграции в экономику региона в качестве основы раскрытия туристического потенциала.