Бедность в стране - «угроза для стабильного развития и демографического будущего»

Автор: Ильин Владимир Александрович, Морев Михаил Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: От главного редактора

Статья в выпуске: 1 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

В предыдущей статье «Тенденции общественного мнения об эффективности государственного управления. Президентские циклы 2000-2021 гг.», опубликованной в декабре 2021 года, мы обозначили ряд наиболее важных внутренних и внешних вызовов, которые сопутствуют процессу становления новой российской государственности и усилению геополитической роли России в контексте глобального исторического процесса - перехода от однополярной к многополярной форме мироустройства. К числу главных «болевых точек» мы отнесли проблему бедности, обозначив мнения экспертов и некоторые официальные статистические сведения, раскрывающие ее масштабы и комплексный характер последствий. В данной статье мы продолжаем эту тему и более углубленно анализируем проблему бедности - её геополитическое значение, объективную и субъективную составляющие, восприятие динамики уровня и качества жизни в различных социально-демографических категориях населения, а также ключевые, на наш взгляд, причины, объясняющие, почему бедность является острейшей проблемой для России на протяжении уже не одного десятилетия.

Бедность, уровень жизни, субъективное восприятие, «шестая колонна», внутренние и внешние вызовы

Короткий адрес: https://sciup.org/147236018

IDR: 147236018 | УДК: 354 | DOI: 10.15838/esc.2022.1.79.1

Текст научной статьи Бедность в стране - «угроза для стабильного развития и демографического будущего»

На протяжении всего периода президентских сроков В.В. Путина процессу становления новой, постсоветской российской государственности сопутствует ряд внутренних и внешних вызовов, сдерживающих развитие её геополитической роли в условиях формирования многополярного мира, а также создающих риски для внутриполитических кризисов, вызванных неэффективностью государственного управления по ряду ключевых для страны и российского общества направлений.

Некоторые из этих вызовов (такие как бедность, неравенство, превращение системы образования в сферу услуг, модернизация системы здравоохранения, «пробуксовывание» реализации национальных проектов 2 ) связаны, в первую очередь, с качеством сложившихся в постсоветский период властвующих элит, а точнее с мотивами, которыми они руководствуются при принятии тех или иных управленческих решений.

Здесь стоит отметить, что, когда мы говорим о «качестве» постсоветских властвующих элит, мы, прежде всего, имеем в виду сложившуюся в данной среде буржуазно-либеральную идеологию , определяющую цели и интересы, которыми они руководствуются при принятии управленческих решений. Именно идеологию, а не просто комплекс ничем не связанных друг с другом, хаотичных мотивов деятельности.

В Конституции РФ (в том числе в ее новом варианте, действующем с 2021 года) записано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (ст. 13). Однако, как отмечают некоторые эксперты, «идеология существует в обществе на протяжении всей истории человечества... общество не может жить без идеологии», а значит она есть и в России. Если давать ей название, то она носит именно буржуазный, либеральный характер, поскольку «во главу угла» ставит личные интересы.

«В начале 90-х годов наша страна официально через Конституцию объявила, что она является государством без официальной идеологии. Но как уже говорилось, в том-то и дело, что общество не может жить без идеологии, ведь идеология – это не выдумка только коммунистов. И значит в России тоже есть своя определяющая идеология. И она – буржуазная, по-другому либеральная. Именно она определяет все в нашей жизни, от образования до культуры.... И она проста, как белый свет: в конкурентной борьбе (о безбрежности этого понятия в нашей жизни свидетельствует даже то, что оно основательно вошло даже в образование!) на рынке ты должен заполучить себе как можно больше денег, то есть благ»3.

Буржуазно-либеральная идеология правящих элит становится главным фактором неэффективности государственного управления, проявляющейся в пробуксовывании реализации публично заявленных целей национального развития (нацпроектов), высоком и устойчивом уровне бедности и неравенства, что создает риски для легитимности действующей власти всех уровней (включая Президента РФ) в оценках общественного мнения.

Другая группа проблем, с которыми сталкивается наша страна, носит внешний характер, связанный с глобальным, уже многовековым историческим противостоянием англосаксонской и евразийской цивилизаций. Его обострение сопровождает процесс перехода от однополярного к многополярному миру.

«Речь в разворачивающейся на наших глазах Большой Войне идет не просто о геополитическом противостоянии, о переделе сфер влияния или обеспечении национальных интересов, но о чем-то намного более глубоком и важном... это противостояние двух цивилизаций... Противостояние между полюсами реальности – между добром и злом... Так как главные игроки – США и Россия – державы, обладающие ядерным оружием, то эта война касается всех народов Земли» 4.

Несмотря на то, что Россия уже не раз доказывала всему миру свое лидерство в плане развития ВПК и обороноспособности страны, негативное влияние внешних факторов проходит, в первую очередь, по иной, «гибридной» линии. Она выражается в системных и комплексных попытках коллективного Запада сдержать развитие России посредством экономических санкций, нагнетания антироссийских настроений в европейских странах, жесткой (порой переходящей рамки приличия) публичной риторики в адрес России и лично В.В. Путина, финансирования некоторых организаций и личностей, представляющих так называемую «пятую колонну», и т. д.

«Трудно, наверное, дать такое научное определение, где заканчивается оппозиция и начинается „пятая колонна”... Но всё-таки грань между оппозиционерами и „пятой колонной” – она внутренняя, её трудно увидеть внешне. В чём она заключается? Оппозиционер, даже очень жёсткий, он в конечном итоге до конца борется за интересы своей Родины. А „пятая колонна” – это те люди, которые исполняют то, что продиктовано интересами другого государства, их используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей» 5.

Пожалуй, самым болезненным и трагичным «методом», при помощи которого Запад пытается сдержать процесс усиления геополитического статуса своего главного конкурента (по крайней мере, идеологического), являются попытки внести раздор между исторически братскими народами. Иногда сравнительно удачные (как, например, в случае с Грузией или Украиной), иногда – все-таки провальные (как в случае с Белоруссией или Казахстаном).

Трагизм этого метода ведения гибридной войны со стороны Запада заключается не только в потерянных человеческих жизнях, но и в том, что некогда братские народы, которых объединяет общая культура, история, родственные связи граждан, становятся фактически врагами, и этот информационно-идеологический фон «зомбирует» ныне живущие поколения, транслируется на поколения следующие, приводя к угрозе того, что исторические связи могут быть утеряны навсегда.

При этом «маниакально» (как и «предписывает» идеология «общества потребления») преследуя свои личные амбиции по сохранению однополярного мира, мира «одного суверена», ключевые представители англо-саксонских стран игнорируют вопросы безопасности всего мира.

«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы... При этом активно применялись присущие „майданным” технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов...

События в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств... И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций»6.

По большому счету в историческом противостоянии между Россией и Западом у последнего осталось только два «канала» влияния – это «шестая колонна» и подрыв государственности в соседних странах.

Коровин В. (директор Центра геополитических экспертиз): «Шестая колонна – носители либеральной западнической идеологии, которые при этом прикрываются табличкой „друг Путина”, с какой-нибудь формальной должностью или позицией в государственной системе»7.

«...что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: э то один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри...

Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном – именно в современном – мире не будет хватать ни военнополитических, ни экономических ресурсов. Но что еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации» 8.

Постепенное, но целенаправленное и устойчивое нагнетание международной политической обстановки на фоне тщетных попыток России «пойти на контакт» говорит о том, что Запад готов пожертвовать всеми основами глобальной безопасности, достигнутыми человечеством со времен Нюрнбергского процесса, ради того, чтобы придать «второе дыхание» однополярному миру и снова единолично управлять тем, что останется после Большой Войны, которая так или иначе затронет все страны и приведет к формированию новых законов мирового порядка.

«В конце 2021 – начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой – убедить мировую общественность в том, что Российская Федерация готовит вторжение на территорию Украины.

Таким образом, можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий» 9.

Отсюда рост напряженности мировой обстановки, которая наблюдается на протяжении последних лет, и особенно в последние месяцы (что, возможно, связано с существенным «ударом» по авторитету США после их «позорного бегства» 10 из Афганистана, названного экспертами «крупнейшим провалом в истории НАТО» 11 ),

Сам факт, что Президенту РФ потребовалось вводить в публичную риторику понятие «красные линии» (что впервые произошло в Послании Федеральному Собранию РФ 21 апреля 2021 г.), уже говорит о многом.

А характер того, как менялась подача этого термина с течением времени, вполне наглядно отражает динамику развития всей международной политической ситуации (вкладка 1 ): от

«Что хотел сказать своими красными линиями Путин? Налицо не просто предупреждение о том, что любая попытка расширить зону влияния НАТО на Восток, то есть на постсоветскую или постимперскую (что одно и то же) территорию, столкнется с военным ответом со стороны Москвы. Перед нами отказ признавать стратегическое статус-кво, сложившееся после распада СССР, а также постановка под вопрос легитимности вступления в НАТО стран Балтии и всей политики США в восточной зоне.

Владимир Путин дает понять: когда мы были слабы, вы воспользовались нашей слабостью и отобрали то, что по исторической логике принадлежит только нам, русским; теперь же мы пришли в себя, преодолели либеральное помешательство и преодолеваем предательские – атлан-тистские – тренды 1980-х и 1990-х годов ХХ века внутри самой России, поэтому отныне готовы вести полноценный диалог с позиции силы» 12.

прозрачных намеков главы государства о том, что в каждом конкретном случае Россия сама будет определять, где эти «красные линии» проходят, до уверенных и где-то даже раздраженных высказываний о том, что с расширением НАТО на Восток Россию «надули, просто нагло обманули» , и поэтому не Россия, а именно Запад должен давать гарантии безопасности, причем «немедленно, сейчас» . И в конечном итоге – до официальных проектов документов МИД РФ по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО, что на Западе назвали не иначе как «ультиматум Путина» 13 .

В условиях нарастания международной политической напряженности особую роль приобретает внутреннее состояние стран, являющихся ключевыми игроками на внешнеполитической арене. Положение, в котором они находятся (экономически, технологически, морально и т. д.), становится вопросом не только их собственной национальной безопасности, но и безопасности всего мира. И если говорить о России, то нашего «главного врага» на этом «внутреннем фронте» вполне четко сформулировал (фактически признал) В.В. Путин, сказав о том, что «главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей» 14 .

воречие между объективными показателями бедности и её субъективным восприятием для широких слоев населения.

Овчарова Л. (директор Института социальной политики НИУ ВШЭ): «Бедность – это явление относительное во времени и пространстве. Всегда существует несколько определений бедности. Если говорить о научном мейнстриме двадцать первого века, то это комбинирование нескольких критериев бедности. Одна история – когда денег меньше, чем прожиточный минимум... другая история – когда для выживания ресурсов достаточно, но потребление существенно ниже, чем преобладающий в стране стандарт потребления»17.

2000 г.: «Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, её уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества, это просто унижает людей» 15.

2021 г.: «Борьба с бедностью – это наш безусловный приоритет – мы говорим об этом постоянно, он прямо связан с ответом на демографический вызов»16.

В контексте нашего анализа (бедность как фактор национальной безопасности в условиях эскалации текущей геополитической конфронтации и более длительного исторического процесса противостояния евразийской и западной цивилизаций) первоочередное значение имеет именно субъективное восприятие бедности, поскольку именно оно определяет характер общественных настроений, внутреннее состояние общества.

Однако бедность в определении экспертов – понятие относительное, имеющее как объективную, так и субъективную сторону, что затрудняет задачу объективной оценки не только самой бедности, но и её комплексных последствий. Рост уровня и качества жизни граждан вызывает соответствующий рост уровня притязаний и потребностей, и это вносит проти-

«В „соревновании” субъективных и объективных оценок благополучия людей первичны все же субъективные показатели… объективные показатели являются своеобразным ограничителем, который не дает сложиться положению, при котором высокий уровень удовлетворенности жизнью сочетается с низкими объективными показателями благополучия»18.

Окончание вкладки 1

|

д 5 я |

О i Д Q Я Я О 1 Ч 1Д н Д о В Ч 8 1 а = 1 g 8 | s у 9 у s s ч У У Б « Й • 3 у зй :у К Р S и 2 Я S Я Мои 2 5 ° 3 я В 2 га я я о В 2 а в в н a в я и В а в щ В (Т) S О Я 4 & 3 У в В ® $ з 5 8 у ё о S ч ^ * § 2 8 х 3 и у в я ° g а а А я щ ° У s * и В а 2 га я х у 3 я Й ге Р 3 3 а 2 у х а в В В Е Q 3 ° у Ч В у Н о В о я о о 9 В о 3 в в я щ у в я 2 а Ия з 5 1 § § | 3 g § 3 ч у У М га ч у с 2 2 Б а я & га о в О Оч & и ~ ю И Р S ^оййанойй ^^уоУзй^йБ ЯуВОщУ^ЙЧ овва = ч£°£ о о у о я u з нуВндРЗо2 В у К Я 3 га я S н g g S Й S go I ^ S «й « § ® & о M H 2 s й И pq м Q Д P^ й ч S а щ ^S ^o 8 ^ & S |

I । ' в । д 1 9 s мН 2 2 в Й Щ S S 5 О я у Ю я н М В ” 2 2 s 5 у 2 Я в я У И во Я У 5 о чо 5 а я 2 н В я а ® я Во ч а м 5 о S в £ 2 S я я ч 2 8^5^8 я х 2 2 S в 2 I ю 1 о о 2 й 2 в У ^ sO е 1 ° s g s ° & а = я >« В 3 В Ч я а § i i в = - =! 5 5 S Д О й Й 1 S ° 2 & &o П гарКРяН S * В В у M О «X ч В Я Щ 3 Я :У * я й 2 S S а я ч о 2оКаяВуря* ™^удв§-уВ5>1 ” 5 8 С в я -у ® 2 1 , , Си п у S л Н S й =. = § ^s = s §! 3^^5238X09 он^я^в^ввуй газохнр^юЗОнч ая „й|з88Эв gsS^Srao^OH 22дм2очУ2 ^яёбЗваз^в ^ о в К о m ^ < во |

1 о । ч 5 н н й ю У 6 Й о W а о о 2 2 щ ^уЗчЗнЗЙ S h 8 S ^g З^ОоВЗВо тЯЯр^ОзВу 3s5o“a^o ОЯ-ОндОуВ Оз8>>25о29 я"йЗ'&5вй2 уядв2ом5 9 ё g S 2 с 2 g Й Я о ’2 о я я РВялаЯан *2аВо2„Б яМ^Щу^нВ ю85о"у4а я ,в ^ g в § >1 о И s ^ ^ И 1>s2hVq,>S° ЙУЯЯ^ХВ® Бв"нОВ42 о s ю * и С о я в - 8 В ™ • ^ 9хВ"8гаЙУ S 8 я в Й И ^Осорй — Деи Бо£2®Бу4 андноых™ 8 | в 8 § л- вув2ктз”2 м о а в О « У о 9 И “§ ^ 2 о "д8ООя5|о яЕу'угаЗрзо адйв§25ом » 5 1 8 5 S £ в9оз ОуЯ1Чз8 O^BSExO-GB X Я н я „ а о в а твя^огаоок 5цт^ВнЕЙЕ |

|

и В в о га о S |

g в . 2 о S § § й ^ 6 Б ч Б 9 S У 3 у ” ш # у в 2 С к о в К Н у я сч га \ PQ Оч W 04 щ Р 5 |

Jo L И д \ Й о зВ • ■ У У в я а, 8 Н о > » П ’S 3) е & ^ $05 8 “ 2 в g 2 S у Сто 2 S ^ <2 |

1 СО Й О Щ § о а & 2 Я 6 & « s Оз a S А У ■ Э о а в 0 8 в о у я л в 2 2 ^ -S д Й Д С S А О ч А! Й |

|

й н Й я |

в а . о и га И сч CD О Ч ГМ см |

Й ^Н И О о Ч см см |

в Й и а <4 Я <4 У о ai ОО |

Анализируя положение России на международной арене, отечественные эксперты 19 (опираясь на теоретические подходы Э. Фромма и исследования Р. Инглхарта), относят нашу страну:

V во-первых, к числу сравнительно бедных государств (доход населения до 10 тыс. долл. США в год), в отличие от Китая (10–13 тыс. долл.), США, Германии и Великобритании (13 тыс. долл. и выше);

V во-вторых, к числу государств, ориентированных на то, чтобы «быть», а не «иметь», или, другими словами, на «ценность самореализации», а не «накопление материального богатства» 20 .

Таким образом, среди ключевых стран мира (таких как США, Китай, Германия, Великобритания) Россия является единственной страной, которая и не отличается высоким уровнем жизни, и не ставит ценность материальной обеспеченности «во главу угла», что, во многом, подтверждается результатами социологических исследований, которые наглядно демонстрируют, насколько важны для россиян социокультурные, духовно-нравственные, идеологические, а не материальнопотребительские аспекты жизни. Например, в 2014 году, когда в условиях разгоревшегося на Украине политического кризиса Крым и Севастополь вошли в состав Российской

Федерации, уровень одобрения Президента РФ (по данным ВЦИОМ) буквально «скакнул» с 63,1 до 81,4% по сравнению с 2013 годом, хотя за этот же период доля россиян, называющих инфляцию в стране «очень высокой», возросла с 57 до 59% 21 , а удельный вес людей, считающих, что в случае утраты работы им будет сложно или вообще невозможно найти другую, равноценную – увеличился с 45 до 47% 22 (табл. 1) .

По данным регионального мониторинга ВолНЦ РАН, доля положительных оценок деятельности главы государства в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась с 55,3 до 64,1%, но при этом удельный вес тех, кто субъективно относит себя к «бедным и нищим» слоям населения, за этот же период увеличился с 47 до 49%; доля тех, кому денег хватает «в лучшем случае на еду», возросла с 32,4 до 33,5%; тех, кто считает, что «ближайшие 12 месяцев будут плохими для экономики страны», увеличилась с 24,9 до 27,7% (см. табл. 1).

Остается только добавить, что и по данным официальной статистики 2014 год не привнес в динамику уровня жизни в стране каких-то существенных позитивных изменений: доля людей, живущих за чертой бедности, в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, увеличилась с 10,8 до 11,3%, или почти на 1 млн чел. 23

Таблица 1. Изменение оценок общественного мнения о деятельности Президента РФ и своем материальном положении в 2013–2014 гг., % от числа опрошенных

|

Вариант ответа (категория населения) |

2013 г. |

2014 г. |

Изменение (+/-), 2014 г. к 2013 г., п. п. |

|

Данные ВЦИОМ (по Российской Федерации) |

|||

|

Уровень одобрения деятельности Президента РФ |

63,1 |

81,4 |

+18 |

|

Доля людей, считающих инфляцию в стране «очень высокой» |

57,0 |

59,0 |

+2 |

|

Доля людей, считающих, что в случае утраты работы им будет сложно или невозможно найти другую, равноценную |

45,0 |

47,0 |

+2 |

|

Данные мониторинга ВолНЦ РАН (по Вологодской области) |

|||

|

Уровень одобрения деятельности Президента РФ |

55,3 |

64,1 |

+9 |

|

Доля людей, субъективно относящих себя к «бедным и нищим» |

46,9 |

49,1 |

+2 |

|

Доля людей, которым денег хватает «в лучшем случае на еду» |

32,4 |

33,5 |

+1 |

|

Доля людей, считающих, что «ближайшие 12 месяцев будут плохими для экономики страны» |

24,9 |

27,7 |

+3 |

Таким образом, в 2014 году на волне патриотического подъема вследствие событий «крымской весны» уровень поддержки главы государства существенно возрос, хотя никаких экономических предпосылок не было. В этом и проявляется важная роль субъективного, нематериального фактора, влияющего на состояние российского общества и позволяющего относить нашу страну к странам «быть», а не «иметь» (согласно классификации А.А. Поду-зова, В.С. Языковой).

Похожего эффекта (существенного роста поддержки главы государства при отсутствии каких-либо ощутимых позитивных сдвигов в динамике уровня и качества жизни) можно было бы ожидать в 2018 году, когда В.В. Путиным было озвучено Послание Федеральному Собранию РФ, где он обозначил общий вектор ближайших перспектив развития страны – «прорывной рост уровня и качества жизни населения» 24 . Однако на деле оказалось, что поддержка главы государства даже снизилась (с 83,5 до 71,0% по данным ВЦИОМ и с 67,3 до 66,4% по данным ВолНЦ РАН), что преимущественно стало следствием негативного восприятия населением пенсионной реформы, о которой было объявлено в июне 2018 года.

Тем не менее нужно отметить, что отнесение России к странам, ориентированным на то, чтобы «быть», а не «иметь», все-таки достаточно условное; необходимое, прежде всего, для сопоставления различных обществ на международном уровне, понимания глубинных различий между социумами разных государств, с разной историей, культурнорелигиозными особенностями, спецификой менталитета и т. д. То есть это никак не отменяет тот факт, что потребность в динамичном развитии уровня и качества жизни, росте доступности условий для обеспечения и повышения материального благосостояния является важной для россиян.

Эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), проанализировав мотивы потребителей 18 стран мира, пришли к выводу о том, что в пятерке ключевых мотивов потребительского поведения россиян присутствует «стремление сохранить связь со своим культурным и историческим наследием», и в этом отношении наша страна действительно уникальна, поскольку в других государствах (включая США, Китай, Германию, Великобританию и др.) таких мотивов обнаружено не было25. Но в то же время исследователи отмечают: «Хотя у российских потребителей совершенно другой образ мышления, чем у потребителей в США, их потребности, например, в предметах роскоши удивительно схожи»26. Причем на первом месте среди ключевых мотивов потребительского поведения у россиян оказалась важность «быть индивидуальностью», чего не было ни в одной другой стране мира. Даже в США главным мотивом, которым руководствуются покупатели, оказалось «предпочтение общения с узким кругом ближайших друзей».

Так или иначе, при всех специфических и общих чертах России в ней идут те же процессы, что и в других ключевых странах. Как показывают измерения, регулярно проводимые Всемирным банком, «с начала 1990-х годов доля людей в мире, живущих за чертой абсолютной бедности (1,9 доллара в день), снизилась с 35 до 8,4%» 27 . Рост уровня жизни на протяжении XXI века (табл. 2) заставляет Всемирный банк периодически пересматривать границу абсолютной бедности (с 2015 года она составляет 1,9 доллара США в день 28 ).

Таблица 2. Доля населения, находящегося ниже черты бедности в некоторых странах мира, %

|

Страна |

Черта бедности* |

1999 г. |

2002 г. |

2005 г. |

2008 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2016 г. |

Изменение (+/-), 2016 г. к 2002 г., п. п. |

|

Россия |

1,9 долл. (147,2 руб.) |

4,5 |

1,1 |

0,8 |

0,1 |

0,1 |

0,0 |

0,0 |

-1,1 |

|

3,2 долл. (247,9 руб.) |

16,8 |

6,6 |

4,5 |

0,9 |

0,8 |

0,5 |

0,4 |

-6,2 |

|

|

5,5 долл. (426,1 руб.) |

43,4 |

26,2 |

18,5 |

7,3 |

5,6 |

4,3 |

4,1 |

-22,1 |

|

|

Китай |

1,9 долл. (147,2 руб.) |

4,5 |

31,7 |

18,5 |

14,9 |

11,2 |

6,5 |

0,5 |

-31,2 |

|

3,2 долл. (247,9 руб.) |

68,4 |

57,7 |

43,2 |

34,7 |

28,6 |

20,2 |

5,4 |

-52,3 |

|

|

5,5 долл. (426,1 руб.) |

88,9 |

80,6 |

70,5 |

60,7 |

53,5 |

44,4 |

24,0 |

-56,6 |

|

|

США |

1,9 долл. (147,2 руб.) |

0,7 |

0,7 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

+0,3 |

|

3,2 долл. (247,9 руб.) |

0,7 |

1,0 |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

+0,2 |

|

|

5,5 долл. (426,1 руб.) |

1,2 |

1,5 |

1,5 |

1,7 |

1,7 |

1,7 |

1,7 |

+0,2 |

|

|

Германия |

1,9 долл. (147,2 руб.) |

н.д. |

0,0 |

0,0 |

0,2 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

3,2 долл. (247,9 руб.) |

н.д. |

0,0 |

0,0 |

0,2 |

0,2 |

0,0 |

0,2 |

+0,2 |

|

|

5,5 долл. (426,1 руб.) |

н.д. |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,5 |

+0,3 |

|

|

Великобритания |

1,9 долл. (147,2 руб.) |

0,2 |

0,2 |

0,5 |

0,3 |

0,1 |

0,2 |

0,2 |

0,0 |

|

3,2 долл. (247,9 руб.) |

0,5 |

0,5 |

0,8 |

0,5 |

0,3 |

0,2 |

0,3 |

-0,2 |

|

|

5,5 долл. (426,1 руб.) |

1,0 |

0,7 |

1,2 |

1,0 |

0,7 |

0,6 |

0,5 |

-0,2 |

* Расчеты в рублях представлены по курсу доллара США на 01.02.2022.

Источник: данные Всемирного банка. URL:

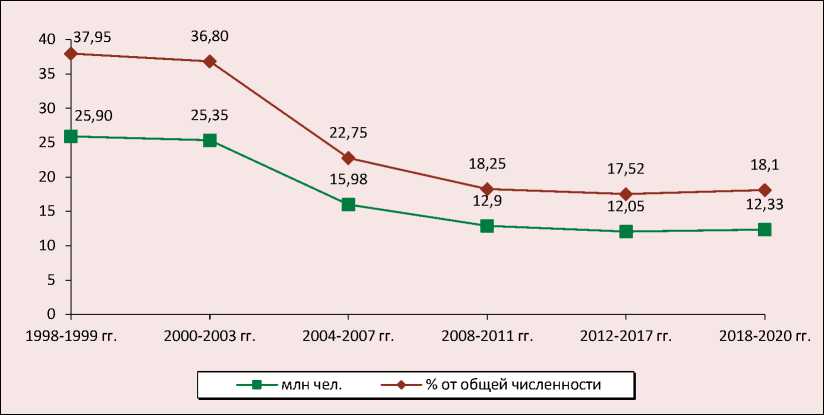

Однако, как свидетельствуют данные Росстата, фактически со времен президентского срока Д.А. Медведева (совпавшего с мировым финансовым кризисом 2008 г.) в динамике уровня бедности не наблюдается никаких позитивных изменений. Несмотря на то, что в целом за период президентских сроков В.В. Путина доля россиян, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, сократилась почти в два раза (с 25 до 12% от общей численности населения, или с 37 до 18 млн чел.; рис. 1 ), с периода 2008–2011 гг. этот показатель остается стабильным (12%, или 18 млн чел.).

Представленную динамику официальной статистики подтверждают результаты социологических исследований. Так, опираясь на ре-

«Ко времени нынешнего [2021 г.] апрельского послания президента число официальных бедных составляло 18 млн человек. Но это красивая версия Росстата. Эксперты, критикующие официальную статистику за изменение параметров подсчёта и приукрашивание данных в угоду власти, называют более высокие цифры. Опросы независимых социологических групп свидетельствуют о том, что лишь 25% наших сограждан считают, что их доходы выше необходимого минимума»29.

зультаты общероссийских опросов, позволивших выявить минимальный общепринятый набор, необходимый российской семье для нормального уровня жизни 30 , а также используя

Рис. 1. Численность населения России с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (среднегодовые данные)

Источник: данные Росстата. URL:

собственную накопленную базу данных мониторинга общественного мнения 31 , мы проанализировали динамику численности трех групп, выделенных по уровню обеспеченности промышленными товарами и недвижимостью 32 .

Тенденции численности этих групп очевидны (рис. 2): за период с 2005 по 2021 год доля людей, обладающих всеми перечисленными в опросе товарами (включая такие дорогостоя- щие вещи, как компьютер, автомобиль, квартира), увеличилась с 22 до 35%; удельный вес тех, кто обладает только минимальным набором, необходимым для жизни, – снизился с 46 до 43%; тех, у кого нет двух и более вещей даже из минимального набора (хотя это не означает, что такие люди не обладают, например, компьютером или автомобилем), – уменьшился с 32 до 22%.

Рис. 2. Динамика уровня обеспеченности населения промышленными товарами и недвижимостью (данные ВолНЦ РАН), % от числа опрошенных

Группа 2

Группа 3

Группа 1

группа 1 (не имеют двух и более предметов из перечня минимального общепринятого набора)

группа 2 (обеспечены всеми предметами из перечня минимального общепринятого набора)

группа 3 (обеспечены всеми предметами из перечня минимального общепринятого набора; имеют автомобиль, квартиру, компьютер)

Таким образом, полученные сведения (даже несмотря на их условность и методические ограничения) отражают общую тенденцию, зафиксированную по данным обозначенной выше официальной статистики: рост уровня жизни (материальной обеспеченности) в целом за значительный промежуток времени (2005–2021 гг.) при фактически полном «пробуксовывании» его динамики в 2010-х гг. Так, за последние 8 лет (с 2013 по 2021 год) доля представителей 1 группы увеличилась на 6 п. п. (с 16 до 22%); 3 группы – снизилась на 2 п. п. (с 37 до 35%); 2 группы – на 4 п. п. (с 47 до 43%).

Примечательно, что аналогичная динамика характерна для субъективного восприятия актуальности проблем инфляции и низкого уровня жизни в оценках населения. Их острота в целом за период с 2000 по 2021 год усилилась, прежде всего за счет негативных изменений общественного мнения за последние 13 лет.

Если в 2000–2004 гг. доля людей, отмечающих актуальность проблемы инфляции и бедности, снизилась (на 5 п. п., с 45 до 40%, и 18 п. п., с 51 до 33%, соответственно), то с 2008 года их удельный вес возрос на 6 (с 56 до 62%) и 11 (с 41 до 52%) п.п. соответственно; табл. 3 ).

Таблица 3. Десять наиболее актуальных проблем, волнующих население*

|

Проблема |

1999 г. |

2000 г. |

2004 г. |

2008 г. |

2012 г. |

2018 г. |

2021 г. |

|||||||

|

% |

Ранг |

% |

Ранг |

% |

Ранг |

% |

Ранг |

% |

Ранг |

% |

Ранг |

% |

Ранг |

|

|

Инфляция |

54,5 |

2 |

44,7 |

2 |

39,5 |

1 |

56,3 |

1 |

55,3 |

1 |

53,7 |

1 |

62,3 |

1 |

|

Низкий уровень жизни, бедность |

57,1 |

1 |

50,8 |

1 |

32,8 |

4 |

41,4 |

2 |

43,2 |

2 |

51,1 |

2 |

52,3 |

2 |

|

Расслоение населения на бедных и богатых |

21,3 |

9 |

27,7 |

7 |

30,8 |

5 |

31,4 |

4 |

37,5 |

3 |

35,9 |

3 |

31,9 |

3 |

|

Проблема жилищного обеспечения, низкая доступность жилья |

11,8 |

14 |

16,8 |

9 |

23,1 |

9 |

36,3 |

3 |

28,6 |

4 |

23,5 |

4 |

25,5 |

4 |

|

Экономическая нестабильность, остановка предприятий |

39,6 |

4 |

29,1 |

6 |

14,8 |

13 |

17,0 |

10 |

16,5 |

11 |

22,5 |

6 |

22,3 |

5 |

|

Социальная незащищенность граждан |

32,5 |

6 |

34,4 |

4 |

28,7 |

6 |

24,8 |

7 |

22,3 |

8 |

19,9 |

9 |

22,2 |

6 |

|

Политическая нестабильность |

21,9 |

8 |

16,0 |

10 |

8,7 |

17 |

7,8 |

15 |

11,2 |

16 |

23,1 |

5 |

20,5 |

7 |

|

Высокий уровень преступности, незащищенность от криминалитета, хулиганства |

33,4 |

5 |

36,9 |

3 |

34,2 |

3 |

28,4 |

5 |

25,5 |

6 |

19,0 |

10 |

20,0 |

8 |

|

Недоступность здравоохранения, низкое качество медицинских услуг |

12,4 |

13 |

14,6 |

13 |

24,0 |

8 |

15,8 |

11 |

18,5 |

9 |

15,7 |

10 |

18,8 |

9 |

|

Коррупция, взяточничество |

14,8 |

11 |

15,4 |

11 |

18,7 |

10 |

17,5 |

9 |

19,8 |

9 |

21,9 |

7 |

17,7 |

10 |

* Ранжировано по данным на 2021 г. Всего в опросе фигурирует 23 проблемы. Источник: мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН.

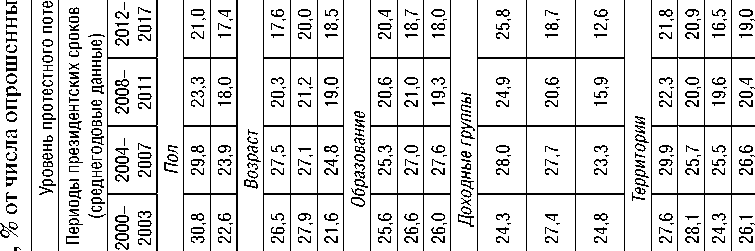

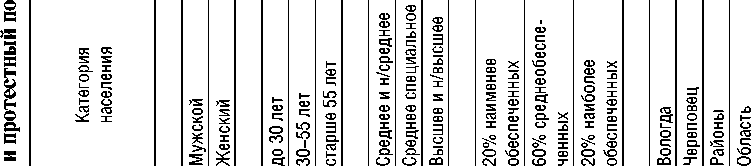

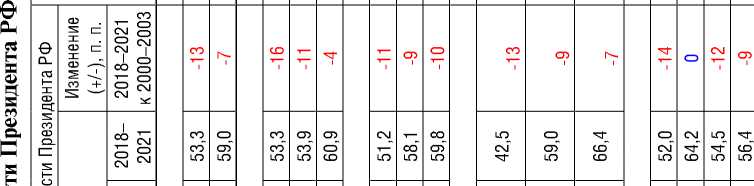

Результаты социологических исследований свидетельствуют также о том, что за периоды президентских сроков В.В. Путина расширился социально-демографический портрет бедности.

Чтобы отразить этот процесс, мы рассмотрели социально-демографические характеристики групп населения, выделенных по двум критериям реализуемого мониторинга общественного мнения – самооценка уровня доходов и социальная самоидентификация. При этом первый критерий более объективно отражает реальную ситуацию, что вытекает из методики расчетов 33 .

Полученные данные говорят о том, что социально-демографический портрет низкодоходных категорий населения за период президентских сроков В.В. Путина существенно не изменился: как и в начале 2000-х гг., в них по- прежнему входят преимущественно женщины, люди среднего возраста (30–55 лет), лица со средним и неполным средним образованием, жители районов, а также бездетные категории респондентов.

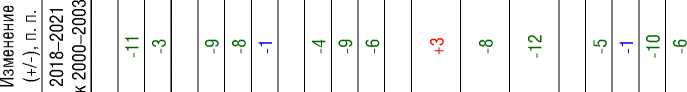

В некоторых «группах риска» по среднегодовым данным за период с 2000–2003 по 2018– 2021 гг. произошли действительно ощутимые позитивные сдвиги. Так, например, среди людей, по самооценкам доходов относящихся к наименее обеспеченным слоям населения, на 8 п. п. снизилась доля женщин (с 62 до 54%), на 9 п. п. сократилась доля людей со средним образованием (с 54 до 45%); на 7 п. п. уменьшился удельный вес лиц в возрасте до 30 лет (с 26 до 19%; табл. 4 ).

Однако гораздо больше данных, позволяющих констатировать, что социально-демографический

Таблица 4. Социально-демографический портрет группы 20% наименее обеспеченных (доля людей, относящих себя к категории «20% наименее обеспеченных»), % от числа опрошенных

|

Категория населения |

Периоды президентских сроков (среднегодовые данные) |

Изменение (+/-), п. п. |

|||||

|

1998– 1999 |

2000– 2003 |

2004– 2007 |

2008– 2011 |

2012– 2017 |

2018– 2021 |

2018–2021 к 2000–2003 |

|

|

Пол |

|||||||

|

Мужской |

39,9 |

38,1 |

42,6 |

41,7 |

42,7 |

46,3 |

+8 |

|

Женский |

60,1 |

61,9 |

57,5 |

58,3 |

57,4 |

53,8 |

-8 |

|

Возраст |

|||||||

|

до 30 лет |

24,4 |

25,9 |

24,4 |

27,7 |

22,6 |

19,0 |

-7 |

|

30–55 лет |

60,6 |

54,9 |

48,5 |

51,3 |

54,9 |

56,7 |

+2 |

|

старше 55 лет |

15,1 |

19,2 |

27,1 |

21,0 |

22,4 |

24,3 |

+5 |

|

Образование |

|||||||

|

Среднее и н/среднее |

51,2 |

53,8 |

57,0 |

49,6 |

49,3 |

44,5 |

-9 |

|

Среднее специальное |

35,3 |

33,6 |

30,1 |

35,0 |

34,1 |

38,7 |

+5 |

|

Высшее и н/высшее |

13,5 |

12,6 |

12,9 |

15,4 |

16,5 |

16,8 |

+4 |

Окончание таблицы 4

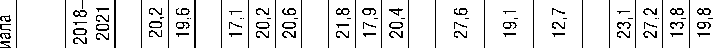

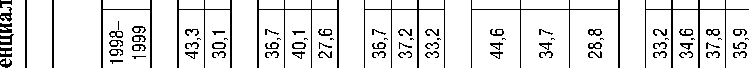

Главный вывод, который можно сделать, анализируя динамику среднегодовых данных социальной самоидентификации населения, состоит в том, что в 2018–2021 гг. почти во всех группах около половины граждан (45–50%, а в некоторых категориях и больше) субъективно относили себя к «бедным и нищим» (исключение составляют только лица, по самооценкам доходов относящиеся к 20% наиболее обеспеченных жителей области; табл. 5 ). Хотя нельзя не отметить и ряд позитивных моментов, например, тот факт, что за периоды президент-

Таблица 5. Социально-демографический портрет группы «бедных и нищих» (доля людей, относящих себя к категории «бедные и нищие»), % от числа опрошенных

|

Категория населения |

Периоды президентских сроков (среднегодовые данные) |

Изменение ( +/-), п. п. |

|||||

|

1998– 1999 |

2000– 2003 |

2004– 2007 |

2008– 2011 |

2012– 2017 |

2018– 2021 |

2018–2021 к 2000–2003 |

|

|

Пол |

|||||||

|

Мужской |

63,1 |

50,8 |

47,7 |

42,8 |

46,8 |

46,1 |

-5 |

|

Женский |

68,7 |

57,9 |

52,2 |

46,1 |

48,8 |

48,6 |

-9 |

|

Возраст |

|||||||

|

до 30 лет |

56,6 |

41,4 |

39,9 |

36,9 |

43,0 |

44,5 |

+3 |

|

30–55 лет |

67,0 |

56,0 |

48,3 |

44,2 |

47,5 |

45,3 |

-11 |

|

старше 55 лет |

73,2 |

67,6 |

62,7 |

52,1 |

51,8 |

51,6 |

-16 |

|

Образование |

|||||||

|

Среднее и н/среднее |

70,8 |

60,3 |

58,7 |

52,3 |

55,9 |

55,0 |

-5 |

|

Среднее специальное |

66,4 |

56,1 |

49,4 |

46,6 |

47,6 |

44,9 |

-11 |

|

Высшее и н/высшее |

58,9 |

46,6 |

41,4 |

34,1 |

39,9 |

42,9 |

-4 |

|

Доходные группы |

|||||||

|

20% наименее обеспеченных |

83,9 |

70,9 |

68,2 |

62,6 |

68,4 |

63,8 |

-7 |

|

60% среднеобеспеченных |

71,1 |

60,8 |

54,1 |

48,8 |

49,9 |

50,7 |

-10 |

|

20% наиболее обеспеченных |

40,5 |

30,0 |

22,2 |

18,7 |

24,8 |

27,3 |

-3 |

Окончание таблицы 5

Кроме того, за прошедший период различные группы населения по критерию соотнесения себя с категорией «бедных и нищих» ощутимо выравнялись. Причем не за счет увеличения доли тех, кто раньше не относил себя к «бедным и нищим», а за счет более высоких темпов снижения удельного веса слоев, представители которых в начале 2000-х гг. составляли основную массу «бедных и нищих»: это люди с низкой самооценкой уровня доходов (к 2018–2021 гг. их доля среди «бедных и нищих» уменьшилась на 7 п. п., с 71 до 64%), лица старше 55 лет (на 16 п. п., с 68 до 52%).

Таким образом, из представленных социологических данных можно сделать два вывода.

Во-первых, отсутствие позитивных динамических изменений в снижении уровня бедности оказывает психологический эффект и выражается, в том числе, в нарастании актуальности проблемы негативного восприятия людьми динамики уровня и качества жизни.

Во-вторых, в настоящее время речь идет не только о том, что «бедными и нищими» считает себя почти половина населения, но и о том, что за последние 20 лет социально-демографический портрет бедности стал более разнообразным; бедность «пустила корни» в тех слоях российского общества, представители которых раньше себя бедными не считали (мужчины, люди со средним специальным и высшим образованием).

Однако главная угроза бедности заключается в том, что ее субъективное восприятие становится основным фактором, оказывающим комплексное психологическое воздействие на оценку людьми самых разных аспектов жизни: своего повседневного эмоционального состояния, отношения к деятельности органов власти, к общему положению дел в стране, к своему будущему и будущему своих детей.

Проанализировав динамику среднегодовых данных социально-демографического портрета за периоды президентских сроков по ключевым показателям мониторинга общественного мнения, мы пришли к выводу о том, что наиболее часто негативную оценку дают люди, по самооценке доходов относящиеся к категории 20% наименее обеспеченных слоев населения. При этом к ключевым параметрам мониторинга мы отнесли:

-

1. Уровень одобрения деятельности Президента РФ (как фигуры, принимающей на себя персональную ответственность за положение дел в стране (о чем В.В. Путин говорил еще во время своей первой инаугурации), управляющей страной и системой государственного управления в «ручном режиме», наконец,

-

2. Социальное настроение (выступающее одним из наиболее репрезентативных индикаторов, отражающих эмоционально-психологическое самочувствие людей в повседневной жизни).

-

3. Потенциал протеста (не просто отражающий отношение людей к складывающимся в стране (регионе, населенном пункте) условиям жизни, а показывающий, насколько они готовы лично принять участие в акциях протеста, то есть их готовность перейти от каких-либо оценочных суждений к реальным формам поведения).

-

4. Запас терпения 35 (еще один индикатор, отражающий психологическое восприятие людьми своего настоящего; условий жизни в стране, в своей личной жизни).

-

5. Индекс потребительских настроений (интегральный показатель, характеризующий прогнозы людей относительно перспектив развития экономической ситуации в стране и сво-

- его личного материального положения; свидетельствующий об отношении респондентов не только к динамике уровня и качества жизни, но и к психологическому восприятию будущего).

-

6. Степень уверенности/неуверенности в будущем (показатель, характеризующий общее психологическое восприятие людьми своего «завтра», будущего своих детей, что, по большому счету, во многом зависит от восприятия ими дня «сегодняшнего» и является его отражением).

фигуры, обладающей исключительным, по сравнению со всеми прочими государственными институтами и политическими лидерами, доверием среди населения).

В.В. Путин (речь во время первой инаугурации 7 мая 2000 г.): «Я понимаю, что взял на себя огромную ответственность, и знаю, в России глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в стране»34.

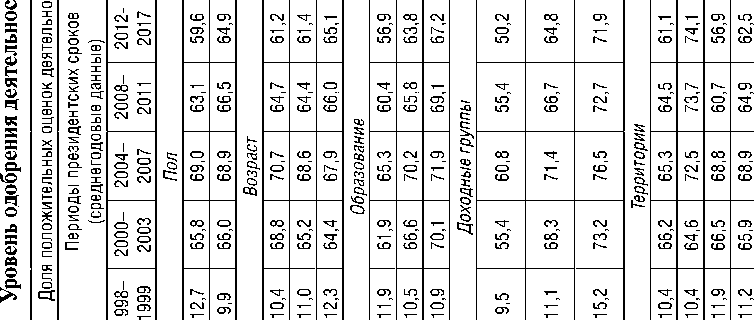

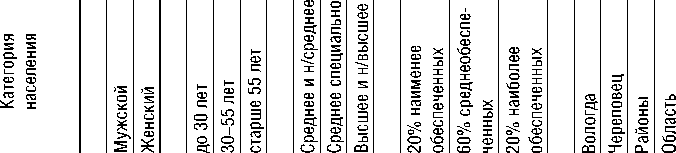

Таким образом, из общего числа индикаторов, представленных в мониторинге, мы отобрали те, которые наиболее репрезентативно отражают восприятие людьми положения дел в стране (вкладка 2) , своего настоящего (вкладка 3) и будущего (вкладка 4) . Как показывают результаты исследования, по всем перечисленным критериям люди, по самооценке доходов относящиеся к категории 20% наименее обеспеченных жителей области, чаще всего высказывают негативные суждения, по сравнению с представителями прочих социально-демографических категорий населения.

Динамика статистических данных, результаты зарубежных и российских исследований, сведения, полученные нами в ходе социологических опросов, проводимых на региональном уровне с середины 1990-х гг., свидетельствуют о том, что, актуальность проблемы бедности сохраняется и даже обостряется, несмотря на то что в целом «россияне стали жить лучше, во всяком случае, по сравнению с лихими 90-ми и 2000-ми» 36 .

Вкладка 2

н

Вкладка 4

|

о $ =- 1 X и го 5 1 g й |

со § § 2 |

1 |

ОТ |

CD |

су |

ОТ |

СО |

cti 0Q О су о |

го |

см |

CD |

1 I Ct |

CD |

От |

5 1 |

Г^ |

v |

со |

о S со S |

||||

|

о S со Й |

” ОТ |

а |

Й |

со |

го |

го |

го. |

го |

го |

го |

от |

см |

го |

от" |

го |

||||||||

|

cd |

см |

го |

го |

со" |

го |

го. |

от" |

го |

го |

от" |

от" |

го |

|||||||||||

|

со |

го |

CD |

см |

го. |

со" |

CD |

го. |

го |

от" |

го |

|||||||||||||

|

со |

го |

СМ |

го |

го |

го |

от" |

го. |

CD |

го |

го |

от |

го |

а" |

||||||||||

|

§8 |

со |

со" |

ОО |

го. |

со" |

со |

от" |

от" |

го |

CD |

го |

от" |

от" |

||||||||||

|

Et |

=i |

=i |

=i |

=i |

=i |

=i |

=i |

=i |

=i |

=i |

=i |

=i |

=i |

=i |

|||||||||

|

СК СК о Ф |

* 2 |

п S |

ю |

ё ю 3 |

В в |

в |

to |

В |

О — о |

CD |

ш" |

су о |

|||||||||||

|

X S |

со § |

1 |

со |

см |

су |

CD |

^7 |

ч- |

су 0Q О су о |

СО |

^7 |

up |

1 I Ct |

^г |

см |

1 |

ар |

От |

CD |

^ |

|||

|

о S ^ о ф о |

го g |

со" |

CD |

со |

S |

сЗ |

со" |

от" |

го |

го |

от |

s |

S |

от" |

|||||||||

|

й |

S |

со |

S |

со |

S |

от |

от" |

§ |

й |

S |

ОТ |

го |

|||||||||||

|

со |

со |

$ |

S |

S |

от |

со |

от" |

s |

от |

й |

от" |

||||||||||||

|

а ^ |

О) |

CD |

CD |

а |

го |

от" |

от" |

со" |

CD |

со" |

CD |

от" |

го |

S |

|||||||||

|

§8 |

го |

со |

cd |

S |

сЗ |

со |

S |

от" |

CD |

от" |

от |

го. |

от |

S |

от" |

||||||||

|

“ от си и) |

со |

со |

CD |

LD |

ю |

го |

LD |

со" |

UD |

го |

От |

от" |

от" |

CD |

со |

||||||||

|

5 ” |

* 2 |

S |

S Ю |

S ю 3 |

в в |

ГО В |

со |

1 ® |

в а В |

8 X о 1 |

1 п CD |

ф” |

СУ О |

||||||||||

В динамике числа людей, проживающих за чертой бедности, с 2008 года не наблюдается каких-либо ощутимых изменений; бедность (как показали результаты наших исследований) «пускает корни» в структуру российского общества, затрагивая всё более широкие социальные слои населения (по нашим опросам – мужчин, лиц старше 55 лет, людей со средним специальным образованием); наконец, субъективное восприятие бедности, динамики её изменения становится одним из ключевых факторов, определяющих социальное восприятие людьми окружающей действительности, условий жизни, оценку деятельности власти, своего настоящего и будущего.

«Самое удивительное, что сейчас (в отличие от середины 2000-х), когда исследуешь бедность в России, больше не испытываешь ни шока, ни удивления. И это равнодушие опасно, так как характеризует привычную общественную депрессию. Нет удивления, потому что бедны в России не только бедные, бедна практически вся Россия»37.

Таким образом, проблемой является не столько бедность сама по себе, сколько ее комплексные последствия, отражающиеся на состоянии общественного сознания и поведения.

Но проблема бедности заключается ещё и в том, что борьба с ней входит в прямое противоречие с интересами части властвующих элит, которую эксперты называют «шестой колонной» и которая в свои приоритетные интересы ставит, прежде всего, личное материальное обогащение, что по факту означает личное пользование национальными ресурсами.

«Государственная политика в любой области жизни граждан страны представляет собой действия ЛЮДЕЙ, работающих в органах власти... Естественно, что показатели результатов, а также способы их достижения зависят от того, как эти люди представляют себе, что такое „хорошо” и что такое „плохо”. То есть в основе действий людей, работающих в государственных органах, лежит совокупность взглядов и идей, в рамках которых они осознают и оценивают свое отношение к действительности и другим людям. Иными словами, в основе действий лежит определенная идеология.

Существующая идеология и соответствующая ей экономическая политика обусловили длительное снижение благосостояния большинства домашних хозяйств в России. И если идеология не будет изменена, то эта тенденция сохранится» 38.

Необходимо вспомнить о том, что у России есть собственный исторический опыт, когда неэффективность борьбы с бедностью привела в конечном итоге к распаду государственности.

Так, по мнению некоторых экспертов, не крушение советской идеологии, а именно длительный процесс «брожения» советской номенклатуры, заключающийся в постепенном смещении мотивов деятельности с общественных (национальных) на личные интересы, стал главной причиной распада СССР. И лишь после достижения определенной «точки кипения» этого процесса потребовался демонтаж идеологии, который был осуществлен элитами так же стремительно и безапелляционно, как сегодня продолжают осуществляться некоторые реформы, явно противоречащие интересам большинства населения («монетизация льгот» (2005 г.), реформа РАН (2013 г.), пенсионная реформа (2018 г.)).

«Переход к капитализму начался с решительного демонтажа именно идеологии и связанных с ней институтов. Задним числом у многих людей, ностальгирующих по СССР, это создало идеалистическую иллюзию, будто именно отказ от идеологических догм породил крах системы, но в действительности (в строгом соответствии с теорией Маркса) дело обстояло совершенно наоборот. Эволюция системы породила у правящих кругов необходимость избавиться от оков идеологии»39.

временно объявляет «войну» «шестой колонне», что вполне логично после принятых им решений, фактически обессиливших состояние «пятой колонны», а также при поддержке Правительства М. Мишустина, при котором, как отмечают эксперты, «работа по модернизации экономики и госуправления носит системный, комплексный характер и уже приносит очевидные плоды» 41 .

«Важное достижение Мишустина (и тут можно говорить о его личном достижении) – это переход к ситуации, при которой руководители правительства осознали личную ответ-

Эта траектория движения, которая привела к распаду СССР (как отмечают эксперты) существует и сегодня. Пожалуй, именно в этом видится главная причина, объясняющая, почему бедность остается нашим «главным врагом» и почему заявленные публично цели и задачи, направленные на борьбу с ним, на практике превращаются в пересмотры сроков реализации намеченных планов, методик расчетов или соответствующие показатели просто «незаметно» исчезают из целей национального развития (как это случилось с задачей вхождения России в «пятерку» стран-лидеров с наиболее высоким уровнем экономического развития, переставшей фигурировать в национальных проектах после их пересмотра в 2020 году).

«По сути траектория развития, по которой Россия идет вплоть до настоящего времени, вполне оформилась в поздние советские годы»40.

По сути, В.В. Путин, называя бедность «главным врагом» строящегося им каркаса новой постсоветской государственности, одно-

«Принципиально важно, что решение текущих проблем правительство Мишустина смогло превратить в первый шаг к решению проблем стратегических, нацеленных на институциональные изменения, повышение гибкости и эффективности госуправления ради решения двух основополагающих задач: обеспечивающий решение национальных целей развития экономический рост и обеспечивающая устойчивость адаптивность экономики. Традиционно разноуровневые задачи и планы были сплавлены в единую структурированную систему, представляющую собой модель основных принципов государственного планирования, переработанную для нужд и условий современной, цифровой экономики.

Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 и на плановый период до 2030 года интегрирует краткосрочную задачу возвращения к устойчивому экономическому росту и росту доходов населения и долгосрочную задачу обеспечения того и другого в условиях стремительно меняющейся внешней среды в „пост-ковидном” мире42».

ственность за полученные поручения. Да, время ответственности ещё не пришло, но даже та информация, которая появляется в публичном поле, говорит о том, что все члены правительства серьёзно озаботились результатами своей работы. Кто-то скажет, что это нормальная ситуация, но те, кто был знаком с реальной деятельностью правительства, знают, что многие годы никакой реальной ответственности чиновников не существовало» 43 .

Таким образом, главная задача, которая стоит сейчас перед главой государства и его ближайшим окружением, – придание этому процессу (борьбе с бедностью) живого, динамичного, ощутимого всеми слоями населения (а не только социально уязвимыми категориями) характера, что невозможно без принятия жестких решений, ограничивающих «аппетиты» «шестой колонны».

«...величие государства состоит не в его огромной территории и военно-политическом влиянии в мире, а в обеспечении для всех россиян высокого жизненного уровня, соответствующего нашим огромным природным и людским богатствам»44.

Сегодня этот вопрос имеет ключевое значение не только для самой России, определяя степень легитимности власти и условия поступательного исторического развития, начатого Президентом в 2000-х гг. Это вопрос более масштабного, исторического значения, поскольку от него в первую очередь зависит безопасность «тылов» в условиях крайне напряженной международной обстановки и входящего в очередной виток турбулентности цивилизационного противостояния России и Запада.

Список литературы Бедность в стране - «угроза для стабильного развития и демографического будущего»

- Зубец А.Н. (2020). Российские и международные подходы к измерению качества жизни. Москва. 112 с

- Ильин В.А., Морев М.В. (2021). Тенденции общественного мнения об эффективности государственного управления. Президентские циклы 2000-2021 гг. // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 6. С. 9-32.

- Мокий М.С. (2021). Экономическая политика и идеология в современной России: состояние и перспективы // Экономическая наука современной России. № 3. С. 77-87

- Подузов А.А., Языкова В.С. (2021). О соотношении уровня материальной обеспеченности и субъективного качества человеческой жизни // Проблемы прогнозирования.. № 5 (188). С. 86-100