«Белобережский патерик»: состав, источники, жанр

Автор: Федорова Ирина Владимировна

Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro

Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.

Бесплатный доступ

«Белобережский патерик» сохранился в рукописи (ОР РНБ. Собр. П. Н. Тиханова. № 214) и состоит из материалов, связанных с Иоанно-Предтеченской Белобережской пустынью, основанной в начале XVIII в. в урочище Белые Берега недалеко от Брянска. Основной целью статьи стало определение соответствия «Белобережского патерика» жанровому канону. В ходе работы были проанализированы жанровый состав, композиция, принципы организации материала, установлены источники и время составления сборника. Анализ осуществлялся с учетом традиции древнерусских патериков и особенностей развития патерикографии позднего времени. Как показало исследование, в «Белобережском патерике» органично проявились константные признаки жанра. Так, сложный состав сборника позволил рассмотреть его как ансамбль, в который включены традиционные для патерика формы: сказания об иконах, церковно-приходская летопись, патериковые жития, житие основателя монастыря и отшельническое житие, чудеса и видения. «Память жанра» проявилась и на других уровнях: объединение материала по топографическому признаку, циклизация и хронологический принцип организации сведений, простота стиля повествования, реализованы традиционные для патерикового жития темы и мотивы (тема отшельничества, мотивы мученичества, искушения). Идейно-тематическое единство сборника, как показал анализ произведений из его состава, организуют две темы - Белобережская пустынь как «дом Богородицы» и «второй Иордан». Источниками для патерика послужили архивные материалы и публикации в журналах религиозно-нравственного содержания («Кормчий», «Душеполезное чтение», «Странник»). Также было установлено, что составление патерика произошло в период между 1894 и 1905 г., однако назвать имя его составителя пока не представляется возможным.

Патерик, жанр, сказание об иконах, церковно-приходская летопись, патериковое житие, житие основателя монастыря, отшельническое житие, чудеса, видения, «белобережский патерик», белобережская пустынь, схимонах симеон белобережский

Короткий адрес: https://sciup.org/147237940

IDR: 147237940 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11062

Текст научной статьи «Белобережский патерик»: состав, источники, жанр

П редставляя читателям книгу «Новый Олонецкий патерик», увидевшую свет в 2013 г., А. В. Пигин подчеркнул, что издание продолжает работу «по собиранию агиографических памятников и исторических известий о святых и святынях Петрозаводской и Карельской епархии» [Пигин, 2013: 6]. Начало такой работы было положено трудами архим. Никодима (Кононова), составившего «Олонецкий патерик» (подробнее об архим. Никодиме см.: [Пигин, 2011: 797–800, 804]). Таким образом, «Новый Олонецкий патерик» продолжает региональную традицию, направленную на прославление канонизированных и еще не прославленных подвижников благочестия, и является частью истории отечественной патерикографии, как она оформилась во второй пол. XIX в. По наблюдению исследователей, с этого времени термин «“патерик” приобрел более широкое значение — сборник жизнеописаний святых (первоначальное значение — собрание агиографических новелл)» [Гладкова: 22]1. Расширение значения термина специалисты связывают с расцветом во второй половине XIX в. практики составления и публикации «собраний житий святых, подвизавшихся в одном регионе или происходивших из одного региона» [Гладкова: 22]. Обзор репертуара изданных и рукописных патериков XIX–XX вв. с их краткой аннотацией представлен в статье Марка (Лозинского), которая может быть рассмотрена как первая попытка систематизации произведе ний жанра пат ерик этого периода [Марк (Лозинский)]. В XXI в.

не только продолжается работа по составлению и публикации новых патериков2, но и осуществляются археографические разыскания произведений позднего периода отечественной патерикографии. Так, М. Е. Башлыковой в собрании НовоВалаамского монастыря обнаружен «Валаамский патерик, или Сокровенная жизнь иноков на Валааме», датируемый нач. XX в. [Башлыкова: 197]. К концу XIX — нач. XX в.3 относится рукопись, хранящаяся в ОР РНБ (Собр. П. Н. Тиханова. № 214; далее — сборник П. Н. Тиханова), которую в настоящей статье мы предлагаем рассмотреть как « Белобережский патерик ». Самоназвание у рукописи отсутствует, поэтому, анализируя ее состав, композицию, принципы составления и источники, аргументируем обозначение сборника «патериком» и продемонстрируем его соответствие жанровой традиции.

Так как патерикография позднего времени, по справедливому замечанию Л. А. Ольшевской, «искусственно выведена за пределы научного интереса историков литературы», а сфера ее функционирования «ограничена “душеполезным чтением” верующих людей» [Ольшевская, 1999b: 243], то объектом специального исследования патерик как жанр русской духовной литературы XIX–XX вв. пока еще не стал. Поэтому, говоря о жанровой традиции, будем ориентироваться на результаты исследования древнерусских памятников (Киево-Печерский, Волоколамский патерики), с учетом их литературной истории и в сравнении с переводными «отечниками».

Обобщая наблюдения над жанром предшественников (И. П. Еремина, Д. С. Лихачева, Н. И. Прокофьева, В. Ф. Пере-верзева)4 и результаты собственной работы с материалом, Л. А. Ольшевская — ведущий специалист в исследовании жанра — представила патерик как отдельную ветвь агиографии и охарактеризовала его как жанр-ансамбль5, отличающийся сложностью, подвижностью и открытостью структуры, объединяющий разнородный по времени создания, атрибуции, жанрово-стилевому признаку материал (патериковое житие, сказания, видения, чудеса, поучения и др.). К особенностям русской патерикографии относят хронологический принцип изложения, обусловленный влиянием на жанр летописания, и сказовую форму повествования, восходящую к устно-поэтической практике, «когда автор стремится рассказывать, но не описывать» [Ольшевская, 1981: 18–19, 25–26, 28–34; 1999a: 341; 1999b: 242, 244].

Посмотрим, как эти жанровые черты реализованы в сборнике П. Н. Тиханова.

***

В сборнике П. Н. Тиханова собраны материалы, связанные с Иоанно-Предтеченской Белобережской пустынью, основанной в нач. XVIII в. в урочище Белые Берега недалеко от Брянска [Кольцов: 532], что соответствует топографическому принципу отбора материала русской патериковой традиции.

Первые три сказания рукописи (лл. 1–54 об.) посвящены иконе Божией Матери «Троеручице» — главной реликвии Белобережской пустыни — и могут быть рассмотрены как цикл, чем объясняется однотипность их заголовков.

Открывающее цикл «Сказание о чудотворной иконѣ Пре-святыя Богородицы, именуемой Троеручицею, находящейся в Бѣлобережской пустыни» (лл. 1–6 об.)6, содержит рассказ о Хиландарском образе «Троеручицы», принесенном с Афона в Москву в 1661 г. патриарху Никону, так как Белобережский образ является списком с нее.

Второе «Сказание о чудотворной иконѣ Пресвятыя Богородицы, именуемой Троеручецою, находящейся в обители Бѣлобережской, с кратким очерком жизни строителя обители схимонаха Симеона» (лл. 7–25) передает историю уже Бело-бережской иконы Божией Матери, написанной в нач. XVIII в. в Москве и, по «внушению» иконописцам самой Богородицы, переданной в 1724 г. старцу-строителю Белобережской пустыни Серапиону (в схиме — Симеон)7. Акцентируя на этом моменте внимание читателей, автор сказания подчеркивал, что место своего пребывания «в новой обители Белобереж-ской» было выбрано самой Богородицей. Таким образом, уже в начале патерика задается одна из его главных тем — Бело-бережская пустынь как «дом Богородицы»8. История иконы и ее появления на Белых Берегах в сказании сопряжена с жизнью первого строителя обители, что подчеркнуто и в заголовке. В этом сказании жизнь «блаженного инока Серапиона» изложена кратко, представлены ее «узловые» моменты, и помещена не в самом тексте сказания, а в примечании к нему (лл. 7 об. — 8 об.), чтобы акцентировать внимание на главном — почитаемом образе, его передаче старцу Серапиону и «пришествии» иконы в монастырь (лл. 11 об. — 12).

Икона почиталась не только в окрестностях Брянска и Орла, но и благодаря чудотворениям получила общерусскую известность. Избранные рассказы о чудесах, происходивших от образа, составили содержание третьего сказания об иконе Божией Матери «Троеручице».

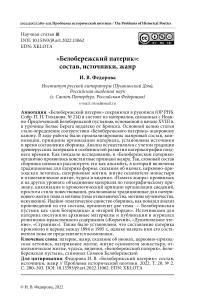

Илл. 1. Титульный лист тетради, содержащей описание чудес Белобережской иконы «Троеручицы»

(ОР РНБ. Собр. П. Н. Тиханова. № 214. Л. 26)

Fig. 1. The title page of the notebook containing a description of the miracles f the Beloberezhskaya icon “Troeruchitsa” (Department of Manuscripts of the Russian National Library.

Collection of P. N. Tikhanov. No. 214. Sheet 26)

В «Белобережском патерике» приведено девятнадцать пронумерованных чудес, происходивших от образа. Типология их традиционна для сказаний о чудотворных иконах: чудеса умножения — помощь братии, нуждающейся в масле для лампад и продуктах для трапезы (первые два чуда, лл. 32–34), избавление от бездетности (четвертое чудо, лл. 35–36), чудеса спасения г. Карачева от холеры (чудо 5, лл. 36–38 об., чудо 7, лл. 39–40 об.), спасение от утопления (чудо 10, лл. 44–45 об.) и заблудившегося в лесу (чудо 14, лл. 49–49 об.). Самая многочисленная группа чудес рассказывает об исцелении от различных недугов жителей близлежащих к Белобережской обители городов и селений и страждущих, специально приезжавших на поклонение к иконе из других губерний России (чудеса 8–9, лл. 40 об. — 44, чудеса 11–13, лл. 45 об. — 49, чудеса 15–19, лл. 50–55). Не вызывает сомнений, что таких рассказов о чудесах в XIX — нач. XX в. было известно намного больше, так как в одной из первых книг, посвященных истории Белобережской пустыни, ее автором приводятся и другие чудеса, происходившие от почитаемого на Руси образа [Сполохов: 37–53]. Чудеса в патерике изложены по хронологическому принципу, от XVIII в. до 1887 г., что соответствует традиции отечественной патерикографии и способствует стройности и упорядоченности изложения материала.

Внимание составителя «Белобережского патерика» к образу «Троеручицы» как главной реликвии обители закономерно и согласуется с общерусской практикой позднего времени. Так, в рукописном «Патерике новгородских чудотворцев», составленном иером. Паисием (Кривоборским) в 1831 г., читается цикл сказаний об иконах под заголовком «Описание новгородских чудотворных икон и происходящих от них чудес»9. В издание «Волыно-Почаевского патерика» помещен рассказ о Почаевской иконе Божией Матери с описанием некоторых чудес, совершившихся от нее10. А сказание об иконе Богородицы Владимирской открывает издание «Московского патерика» 1912 г.11

Характерной чертой русской патериковой традиции является включение в состав произведений летописных данных и статей [Ольшевская, 1999b: 238–240]. Составитель «Бело-бережского патерика» воспользовался современной ему формой церковно-приходской летописи, зародившейся в 60-х гг. XIX в. [Добренький: 358–359]. Летописи этого типа содержали сведения об истории монастыря, храма или прихода, его экономическом состоянии, описания архитектуры и реликвий, фиксировали исключительные местные события и сведения о священнослужителях [Добренький: 358], [Сукина: 109–112]. Очевидно, что такую летопись вели и в Белобережском монастыре, фрагмент которой составитель включил в патерик под названием «Историко-статистическое описание Бѣлобережской пустыни с изложением подвижническаго жития начальника онаго схимонаха Симеона и прочих подвижников» (лл. 55–64).

Основное внимание в этом разделе автор12 сосредоточил на деятельности игуменов, возглавлявших обитель на Белых Берегах в середине — второй пол. XIX в., что оговаривается уже в подзаголовке к этой части рукописи «О начальниках: игумен Анастасий, Израиль, Иасаф» (л. 55). В рассказах о жизни настоятелей автор сохраняет приверженность хронологическому принципу изложения, что позволяет представить такие описания как последовательно развивающуюся историю обители и ее построения во второй половине XIX в.

Так, рассказывая о жизни игумена Анастасия (1849–1863), автор сообщает о его рождении в г. Ливны в семье «купече-скаго сословия» (л. 57), называет дату его кончины (лл. 61–61 об.) и подробно характеризует строительную деятельность иеромонаха, благодаря которой было устроено много «построек каменных и деревянных». Другой игумен — отец Израиль (1863–1872) — завершил строительство «храма Троеручицы Божией Матери», начатое еще предшественниками (л. 63). А во времена игумена Иоасафа (1872–1881) в храме был устроен иконостас, «залитый весь золотом» (л. 64 об.). Показательно, что в рассказах об игуменах тема их духовного совершенства и пути его постижения не развивается, уступая место хозяйственной деятельности настоятелей Белобережской пустыни как главному делу их жизни.

Такого рода сведения об игуменах приводятся и в других патериковых сводах, составленных в разное время, хотя обя зательными д ля жанра они не стали. Например, в издании

« Архангельского патерика» читается рассказ об игумене Сийского монастыря Феодосии Сийском13. А в состав рукописи 1720-х гг. (ОР РНБ. Софийское собр. № 452), рассматриваемой в науке как «Соловецкий патерик», включено «Сказание вкратцѣ от Лѣтописца о соловецких благоговѣйных и богоподвижных игуменах» [Панченко, 2022: 354–355], рассказывающее о настоятелях Соловецкой обители XVI—XVII вв., и специально составленное для этого агиографического свода [Панченко, 2022: 355].

Своеобразием рассказов о белобережских игуменах, на наш взгляд, следует назвать описание их облика, близкое по типу к «Иконописному подлиннику». «Портреты» настоятелей лишены индивидуальных черт, чему способствуют отвлеченные характеристики: «…лицо бѣлое благообразное, нѣсколько продолговатое, нос орлиный, глаза — свѣтло-голубые, борода — умѣренная с просѣдью, голос тихий, приятный и улыбка ангельской простоты…» (л. 59).

Рассматривая патерик как «объединяющий» жанр, его основным «строительным материалом» исследователи называют такие «первичные» формы, как собственно житие и па-териковое житие, чудеса и видения [Ольшевская, 1981: 21–23, 28]. Преобладают эти жанры и в составе «Белобережского патерика».

Жития патерикового типа, рассказывающие о подвигах местных пустынножителей XVIII–XIX вв., читаются в разделе «Брянский лѣс и отшельники его» (лл. 96–125 об.)14. Такого типа жития отличаются от канонической агиобиографии принципом избирательности, поэтому в них описана не вся жизнь подвижника, а один или несколько наиболее ярких эпизодов, «раскрывающих черту-доминанту в образе святого» [Ольшевская, 1999a: 320; 1999b: 245–246].

Так, в патериковом житии о старце Василии-мученике поэтизируется дар прозорливости, полученный им от Бога

«за его строго внимательную жизнь» (л. 112). Второй эпизод посвящен мученической смерти старца, «прикованного» к старому пню разбойниками, требовавшими от него денег (лл. 114–114 об.). Мученическую кончину принял еще один отшельник Белобережского леса — пустынник Николай: обвиненный разбойниками в краже денег, «невинный страдалец» был сожжен на костре, «притерпѣвая ужасную боль, и мученически почил о Господѣ» (л. 117). Мотив мученичества как сюжетообразующий для патериковых житий разного времени, помогающий реализовать образ идеального героя — пример нравственной стойкости, уже отмечался исследователями [Ольшевская, 1999b: 246]. Как видно, характерен он и для рассказов «Белобережского патерика».

Противостояние праведника бесам также является традиционным мотивом для патериков [Ольшевская, 1981: 33], [Башлыкова: 200–201] и топики отшельнических житий [Руди: 528], к которым по типу героя близки рассказы о пустынниках из сборника П. Н. Тиханова15. Этот мотив является сюжетообразующим в патериковом житии об иеромонахе Ипполите, претерпевшем искушения от беса. Традиционен для сюжета и способ разрешения конфликта: пустыннику была дарована помощь от Бога, пославшего на помощь ангела (л. 120 об.). В таких рассказах нашего патерика, как и в других образцах жанра, например, в Киево-Печерском патерике, бесовские силы имеют материальный облик, являясь к отшельнику в разных образах [Ольшевская, 1981: 33]: пустынника Ипполита бес искушал «чрез злых людей» (л. 119 об.).

Включение в состав «Белобережского патерика» цикла из тринадцати патериковых житий пустынников органично согласуется с традицией древних «отечников», прославлявших подвиг аскезы христианских отшельников. Типологическая близость «Белобережского патерика» к переводным житийным сводам подчеркнута сравнением брянских лесов, окружавших обитель на Белых Берегах, с Иорданской пустыней — местом жизни и подвига представителей ближневосточного монашества. Поэтому в разных частях нашего патерика обыгрывается тема «Белобережская пустынь — второй Иордан». Так обитель названа уже в первом сказании об иконе Божией Матери «Троеручице» (л. 7). Еще раз напомнил об этом автор цикла о брянских отшельниках, проведя параллель между «чудными доблестями великих подвижников» брянских и иорданских пустынников, «посему и Бѣлобережская пустынь в то время называлась вторым Иорданом» (л. 97 об.). В Иудейской пустыне располагалась и лавра Саввы Освященного, с которой была связана история иконы Божией Матери «Троe-ручицы». Как напоминало читателям сказание об этой иконе, открывающее «Белобережский патерик», сюда св. Иоанн Дамаскин, «поступивши в число иноков обители cв. Саввы Освященного», принес икону Богоматери, «от которой он получил исцѣление, гдѣ она пребывала от половины восьма-го до XIII-го вѣка» (л. 3). Таким образом, Белобережская икона «Троеручица», по преданию, являвшаяся копией древнего образа, через него тоже была связана с Иудейской пустыней.

Для реализации в патерике темы «Белобережская пустынь — второй Иордан» значимо и сообщение об устроении первым строителем обители схимонахом Симеоном «чина, как было в Палестине»: на время Великого поста братии позволялось уходить в леса, как уходили в Иудейскую пустыню на святую Четыредесятницу и насельники лавры Саввы Освященного, а к Пасхе возвращались в обитель (л. 102 об.). К палестинской практике восходит и другая традиция брянских пустынников. Как паломники, встретив Пасху в храме Гроба Господня, покидали Иерусалим на Фоминой неделе, так и брянские отшельники, проведя в Белобережском монастыре Светлую седмицу, «в первый понедѣльник Фомин <…> в полной душевной радости возвращались во свою пустыню» (л. 104).

Традиционным в составе патерика является такая малая агиографическая форма, как чудо. Согласно типологии патериковых чудес, они делятся на две группы: сюжетообразующие чудеса, «придающие повествованию сюжетность, увлекательность и содержащие много исторических и бытовых подробностей», и чудеса религиозно-дидактической направленности [Ольшевская, 1999b: 251]. В «Белобережском патерике» представлены оба типа чудес, что хорошо видно на примере раздела «Материалы г. Ливен» (лл. 126–133).

Религиозно-дидактическая направленность характерна для первых двух и последнего — пятого — ливенского чуда, в которых прославлялись насельники и Харалампий, первый игумен Свято-Сергиевского мужского монастыря уездного г. Ливны Орловской губернии16. В них обличается маловерие и рассказано о чудесах исцеления. Примером сюжетообразующих чудес являются третье и четвертое чудеса. Последнее из них, под названием «Чудесное явление в церкви пр. Сергия в г. Лив[нах]» (лл. 131–133), отличается сложностью композиции, объединившей два сюжета — видения и чуда. В тексте рассказано о том, как «иногородний купец», проезжавший Ливны, стал свидетелем «видения в церкви», которая к тому моменту была упразднена: «…купец подошел к окошку близко и, увидѣв в церкви народу было множество — монахи и мирские, и все стояли с восженными свѣчами в руках. Пѣли же монахи гимны Богу так сладко, так умилительно, что он совсѣм забылся…» (лл. 131–131 об.). Когда он рассказал об этом местному жителю, тот понял, что «благочестивому купцу было видѣние». И поведал гостю еще об одном чуде, когда хозяйку дома, стоявшего рядом с упраздненным монастырем, поздравили с Пасхой множество голосов «невидимо чьих» (лл. 132–132 об.). Эффект неожиданности, включение в повествование диалогов придают сюжету чуда занимательность и динамизм. Этому же способствует включение в состав ливенских чудес видений. Визионером выступает рассказчик, который, как правило, во сне сподобился увидеть «бeзцѣнное сокровище».

Видение — еще один «первичный» жанр, характерный для состава патерика [Ольшевская, 1981: 28], — организует и сюжет рассказа Андрея Ковалевского «Пустынник и Богоматерь», завершающего «Белобережский патерик» (лл. 147–149 об.). В отличие от ливенских чудес, вероятно, записанных в Бело-бережской пустыни со слов очевидцев, этот рассказ представляет собой литературную обработку местного предания о чудесном явлении Богородицы отшельнику Никите и его исцелении. Что соответствует открытой структуре патерика как жанра-ансамбля, способного объединить материал разной жанровой природы и традиции [Ольшевская, 1981: 19].

Актуализирована в этом рассказе и главная тема «Белобереж-ского патерика» — Белобережская пустынь как «дом Богородицы», обозначенная еще в первых сказаниях об иконе «Троеручице». И, таким образом, эта тема является не только основной для патерика, объединяя его части в свод, но и придает ему кольцевую композицию.

Характерна эта тема и для Жития отшельника Никиты (лл. 134–146 об.), предшествующего рассказу «Пустынник и Богоматерь». В отличие от патерикового типа житий брянских отшельников, агиобиография этого старца изложена подробно и является примером отшельнического жития поздней традиции, которых и в древнем периоде известно немного [Руди: 519]. Включение традиционного жития в состав патерика согласуется с «памятью жанра»: агиобиографии подвижников можно найти уже в составе древних патериков (например, Житие Феодосия Печерского в составе Киево-Печерского патерика), а в поздней патерикографии эта форма стала основной.

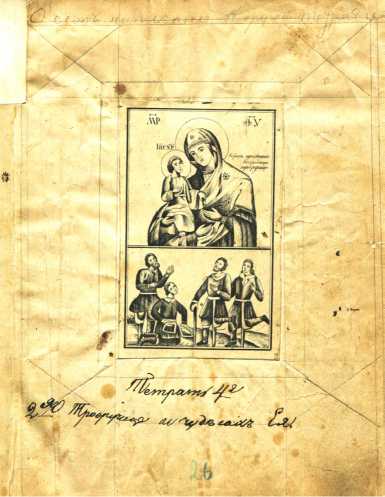

В «Белобережском патерике» традиционное житие-биография представлено еще одним произведением — «Житием первоначальника и основателя Бѣлобережской пустыни строителя схимонаха Симеона» (далее — Житие Симеона Бело-бережского), в котором последовательно описана жизнь старца от рождения в 1672 г. до смерти 15 ноября 1741 г. (лл. 68–95 об.). По типу произведение близко к житиям основателей монастырей17, хотя к лику святых схимонах Симеон причислен не был (см. Илл. 2). Биография схимонаха Симеона неразрывно связана с историей Белобережской пустыни, достоверные сведения о которой восходят к моменту его руководства монастырем, поэтому его Житие в составе «Бело-бережского патерика» — это еще и описание ранней истории обители, истории обретения ею главной реликвии и начало построения монастыря. Вероятно, этим стоит объяснить то, что Житие Симеона Белобережского стало композиционным центром патерика, которому в рукописи предшествуют разделы, посвященные истории обители18, а после него читаются произведения, прославлявшие местных подвижников благо-честия19.

Илл. 2. Литогравюра «Первоначальник и основатель Белобережской пустыни схимонах Симеон» (ОР РНБ. Собр. П. Н. Тиханова. № 214. Л. 66)

Fig. 2. Lithogravure “Schemonach Simeon, the patriarch and founder of the Beloberezhskaya hermitage” (Department of Manuscripts of the Russian National Library. Collection of P. N. Tikhanov. No. 214. Sheet 26)

Схимонах Симеон является и сквозным героем патерика, объединяющим его части. Сведения о нем содержат большинство названных произведений, с разной степенью подробности описывающих жизненный и монашеский путь старца. Так, в составе сказания о Белобережском образе «Троеручице» помещена краткая версия жития Симеона. В «историко-статистическом описании» пустыни, несмотря на заявленное в заголовке «изложение подвижническаго жития», читается небольшая заметка о первом строителе обители. А в цикле житий брянских пустынников акцентировано внимание на подвиге отшельничества Симеона, ушедшего в брянские леса еще иноком, поэтому история местного пустынножительства в патерике тоже начинается с него.

Помимо идейно-художественной значимости биографии старца для патерика, ее «тиражируемость» в нем можно объяснить и тем, что составитель сборника П. Н. Тиханова воспользовался готовыми материалами, переписанными в разное время из разных источников. Так, из журнала «Странник» скопировано Житие отшельника Никиты, о чем сообщается в приписке на л. 134. Рассказ А. Ковалевского «Пустынник и Богоматерь» заимствован из «Душеполезного чтения» (л. 149 об.)20. Из журнала «Кормчий» переписано первое сказание об иконе «Троеручице» (л. 6 об.). В состав патерика вошли материалы из монастырского архива, на который прямо указано в сказании о чудесах, произошедших от Бело-бережской иконы Божией Матери «Троеручицы» (л. 28). Вероятно, что из него были заимствованы сведения и для других разделов патерика.

Кто был составителем патерика? Ответить на этот вопрос однозначно не представляется возможным. На наш взгляд, составителю принадлежит один из почерков (мелкий и убористый скорописного типа), которым в рукописи чернилами черного цвета дописаны подзаголовки к имевшимся названиям произведений, комментарии и выполнена нумерация тетрадей (см. Илл. 1 ), — элементы метатекста, также способству ющие объедин ению материала и придающие ему единообразие.

Этот почерк не принадлежит П. Н. Тиханову — владельцу рукописи и краеведу, немало сил и знаний положившему на собирание и обнародование документов, связанных с родным для него Брянским краем. Пока нет и других оснований считать, что П. Н. Тиханов был составителем «Белобережского патерика» или автором какой-то его части. История появления в его собрании рукописи, посвященной Белобережской пустыни, не известна, но можно утверждать, что произошло это не ранее 1894 г. (этот год как «настоящий» указан в примечании на обороте л. 136) и не позднее 1905 г. — времени смерти коллекционера-краеведа. Этим же временем можно датировать и составление «Белобережского патерика», когда Иоанно-Предтеченский мужской монастырь на Белых Берегах переживал эпоху расцвета.

***

Итак, сборник П. Н. Тиханова представляет собою не механическое соединение тематически близкого материала, а патерик, в котором органично проявились жанровые доминанты.

Во-первых, это сложный состав сборника, позволяющий рассматривать его как ансамбль, объединяющий традиционные для патерика «первичные» жанры. Специфика патерико-вой формы реализована в «Белобережском патерике» и на других уровнях: отбор материала по топографическому признаку, циклизация и хронологический принцип организации сведений, простота стиля повествования, разработаны традиционные для патерикового жития темы и мотивы.

Во-вторых, целью составителя «Белобережского патерика», как и авторов других патериковых сводов, было прославление местных подвижников благочестия и обители, где они подвизались. Идейно-тематическое единство сборника П. Н. Тиханова как патерика организуют две темы, разрабатываемые в произведениях из его состава, — Белобережская пустынь как «дом Богородицы» и «второй Иордан».

С традицией патерикографии позднего времени следует связать включение в сборник изобразительного материала — литографий с изображением схимонаха Симеона (л. 66)

и Белобережского образа «Троеручицы», наклеенного на первый лист тетради со сказанием о чудесах от иконы (л. 26). Богато украшен гравюрами рукописный «Патерик новгородских чудотворцев» (ОР РНБ. Собр. Александро-Невской лавры. № А-9), а рукопись «Ростовского патерика» (ОР РНБ. Собр. А. А. Титова. № 43) иллюминирована миниатюрами. Некоторые издания патериков XIX — нач. XX вв. тоже проиллюстрированы, как минимум, имеют выходную миниатюру с изображением собора местных святых или наиболее почитаемых отцов (Волыно-Почаевский, Соловецкий, Тверской патерики21).

Как и древние «отечники», «Белобережский патерик» объединил рассказы о еще не прославленных Церковью в лике святых подвижниках благочестия, преимущественно — отшельниках. Если хронологически близкие нашему патерику агиографические своды воспевали соборы местных святых, жития которых, как правило, располагались по иерархическому или календарному принципам (Волыно-Почаевский, Тверской, Олонецкий22, Архангельский, Троицкий23, Яро-славский24 патерики), то подвижники, ставшие героями «Бе-лобережского патерика», не только в свое время не были канонизированы, но и не вошли в состав собора Брянских святых, установленного в 2003 г.25 Хотя необходимость включать в состав патериков сведения о еще не прославленных праведниках оговаривалась в Волоколамском патерике (XVI в.), автор которого призывал воздать таким образом должное их подвигу. В поздних патериковых сводах эта установка была реализована лишь отдельными составителями. Так, рассказы о неканонизированных подвижниках помещены в приложении к «Архангельскому патерику», а составитель печатного «Соловецкого патерика» иеромонах Николай (Кошурников) специально разыскивал и записывал устные предания о таких малоизвестных подвижниках [Панченко, 2019: 63].

Таким образом, составленный на рубеже XIX–XX столетий «Белобережский патерик» представляет собой произведение ансамблевого типа, в котором объединен материал, заимствованный из разных источников (архивных и печатных). Хотя имя составителя патерика установить не удалось, не вызывает сомнений, что это был человек, хорошо знакомый с историей Белобережской пустыни и почитавший ее подвижников, начитанный в духовно-назидательной литературе, а потому имевший представление о жанре патерик. «Жанровая память» в составленном им сборнике реализована в полной мере и проявилась на идейно-тематическом уровне (Белобережская пуcтынь прославляется как один из общерусских центров подвижничества и пустынножительства — «дом Богородицы» и «второй Иордан»), в «репертуаре» жанров, выбранных для свода (сказания об иконах, церковно-приходская летопись, патериковое житие, житие основателя монастыря и отшельническое житие, чудеса и видения), в хронологическом принципе повествования, положенном в основу композиции рукописи и ее отдельных частей, безыскусности повествования. Своеобразием «Белобережского патерика» является то, что значительную часть его содержания составили рассказы о не-канонизированных подвижниках благочестия, что больше характерно для византийской традиции, а в отечественной патерикографии их прославление даже в позднее время носило спорадический характер. Все сказанное свидетельствует о том, что по своему жанровому составу, композиции, принципам организации материала и даже источникам «Белобе-режский патерик» — это полноценный образец русской пате-рикографии на позднем этапе ее развития.

Т. 1: О себе. Развитие русской литературы; Поэтика древнерусской литературы. С. 35–260.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРE / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Список литературы «Белобережский патерик»: состав, источники, жанр

- Башлыкова М. Е. Традиции древнерусской патерикографии в рукописи начала XX в. «Валаамский патерик» из собрания Ново-Валаамского монастыря (Финляндия) // Литература Древней Руси: коллективная монография. М.: Прометей — МПГУ, 2011. С. 197–207.

- Гладкова О. В. Оригинальные русские патерики // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2019. Т. 55. С. 22–23.

- Диомид, иером. Неизвестные материалы о брянских пустынножителях, собранные П. Н. Тихановым [Электронный ресурс]. URL: http://svenmon.org/chronicle/ (15.01.2022).

- Добренький С. И. Церковно-приходские летописи Никольского уезда Вологодской губернии второй половины XIX — начала XX века // Никольская старина: исторические и этнографические очерки. Вологда: Древности Севера, 2000. С. 356–382.

- Злотникова И. В. Белобережская икона Божией матери «Троеручица»: к вопросу о происхождении и датировке образа // Вестник ПСТГУ. Серия 5: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2011. Вып. 2 (5). С. 102–118.

- Кольцов А. Белобережская Брянская мужская пустынь // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. Т. 4. С. 532–534.

- Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили // Лихачев Д. С. Избранные работы: в 3 т. Л.: Худож. лит., 1987. Т. 1: О себе. Развитие русской литературы; Поэтика древнерусской литературы. С. 35–260.

- Марк (Лозинский). Из истории Патериков // Журнал Московской патриархии. 1973. № 3. С. 72–75.

- Мельник А. Г. «Ростовские патерики» конца XIV–XVI в. // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2017. Вып. 22. С. 22–30.

- Ольшевская Л. А. Своеобразие жанра житий в Киево-Печерском патерике // Литература Древней Руси: сб. науч. тр. М., 1981. С. 18–34.

- Ольшевская Л. А. История создания Волоколамского патерика, описание его редакций и списков // Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик, Волоколамский патерик / изд. подг. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М.: Наука, 1999. С. 316–350. (a)

- Ольшевская Л. А. «Прелесть простоты и вымысла…» // Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик, Волоколамский патерик / изд. подг. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М.: Наука, 1999. С. 233–252. (b)

- Панченко О. В. Об одном незавершенном проекте архимандрита Порфирия (Карабиневича), или как создавался «Соловецкий патерик» (1873 г.) // «Соловецкое море». 2019. № 18. С. 60–75.

- Панченко О. В. Соловецкий агиографический свод 20-х гг. XVIII в. (состав, источники и жанровая форма) // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации / отв. ред. Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб.: Пушкинский Дом, 2022. Т. 4. С. 335–388.

- Пигин А. В. Агиография Олонецкого края. К столетию со времени издания «Олонецкого патерика» архимандрита Никодима (Кононова) // Книга и литература в культурном пространстве эпох (XI–XX века): сб. науч. ст. / сост. и отв. ред. О. Н. Фокина, В. Н. Алексеев. Новосибирск, 2011. С. 795–805.

- Пигин А. В. Предисловие // Новый Олонецкий патерик / сост., отв. ред., автор пред. А. В. Пигин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 5–11.

- Руди Т. Р. Пустынножители Древней Руси (из истории агиографической топики) // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации / отв. ред. Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. Т. 2. C. 517–530.

- Семячко С. А. Патерик, Старчество и «Старчество» // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Наука, 2010. Т. 61. С. 489–511.

- [Сполохов А.] Историческое и современнее обозрение общежительной мужской Брянской Бело-Бережской пустыни Орловской губернии / сост. А. Сполохов. М.: Тип. Мартынова и К°, 1878. 78 с.

- Степаненков Д. И. Ливенская и Малоархангельская епархия РПЦ // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2016. Т. 41. С. 11–12.

- Сукина Л. Б. Описание монастырей как вид научной публикации в церковной археологии XIX — начала XX в. // Сетевое издание Совета ректоров вузов Большого Алтая. 2022. № 0 (16). С. 108–117 [Электронный ресурс]. URL: http://rectors.altstu.ru/ru/periodical/archiv/2022/s/articles/2_5.pdf (15.01.2022). DOI: 10.25712/ASTU.2410-485X.2022.00.009

- Федорова И. В. «Святой без нимба»: схимонах Симеон Белобережский и его паломничество на Святую землю // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации / отв. ред. Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб.: Пушкинский Дом, 2022. Т. 4. С. 459–474.