"Белые пятна" стратегии пространственного развития России: обсуждение проекта

Автор: Митрофанова Инна Васильевна, Селютин Виктор Владимирович, Иванов Николай Прокофьевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Статья в выпуске: 1 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

На необходимость разработки долгосрочной модели хозяйственно-гуманитарного освоения территории России с учетом изменений ее места и роли в мировой экономике и геополитике после распада СССР указывалось еще в 90-е гг. учеными-регионалистами; федеральной властью такая потребность была озвучена после финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., вскрывшего ряд серьезных региональных диспропорций. Проект стратегии пространственного развития России до 2025 г. был разработан Министерством экономического развития РФ и обсуждался на протяжении второй половины 2018 года. По мнению авторов статьи, стратегия является доктринальным документом крайне высокого уровня обобщения, где много «белых пятен», в числе основных: перечислены проблемы пространственного развития РФ, но не названы причины их возникновения, нет объяснений, почему существуют инфраструктурные ограничения в социально-экономическом развитии территорий; не аргументированы критерии выделения 14 макрозон, игнорируются сложившиеся принципы районирования и общепринятые научные методы зонирования; никак не подкреплена соответствующими расчетами новация в виде деления специализации регионов на эффективную и неэффективную; игнорируются вопросы финансирования многочисленных затратных проектов (источники, объемы, механизмы); нет объективного представления о проектах развития инфраструктуры и др...

Пространство, территория, концепция, стратегия, целевые показатели, локализация, развитие, агломерация, макрорегионы, эффективная специализация

Короткий адрес: https://sciup.org/149131303

IDR: 149131303 | УДК: 330.173.34; | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.1.4

Текст научной статьи "Белые пятна" стратегии пространственного развития России: обсуждение проекта

DOI:

Цитирование. Митрофанова И. В., Селютин В.В., Иванов Н. П. «Белые пятна» стратегии пространственного развития России: обсуждение проекта // Региональная экономика. Юг России. 2019. Т. 7, № 1. С. 42–55. DOI:

Постановка проблемы

Задача территориально-пространственного планирования стоит перед большинством развивающихся стран, присутствует в повестке дня развитых стран. Так, анализу подходов к решению этой проблемы посвящено исследование, подготовленное группой специалистов под эгидой Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии ООН, где сформулированы основные принципы территориально-пространственного планирования: демократии, делегирования, участия, интеграции, соразмерности, предосторожности. Отмечается, что территориально-пространственное планирование является одним из ключевых инструментов создания долгосрочных устойчивых рамок для социального, территориального и экономического развития как внутри стран, так и на межстрановом уровне. Его основная роль – поощрение интеграции между такими секторами, как жилищное хозяйство, транс- порт, энергетика и промышленность, а также совершенствование национальных и местных систем развития городских и сельских районов с учетом соображений, касающихся охраны окружающей среды [Территориально-пространственное планирование ..., 2008]. Указывается также, что «территориально-пространственное планирование может влиять на стоимость земель и собственности благодаря поощрению инвестиций, которые, в свою очередь, создают более стабильные условия, необходимые для всех инвесторов».

Пространственное развитие каждой страны, как и отдельных ее территорий и поселений, есть результат многолетней, а порой и многовековой эволюции под действием множества природных, экономических, геополитических и этносоциальных факторов. Освоение территорий происходило как стихийно, так и под воздействием соответствующих органов государственного управления. В современном мире роль государства в пространственном развитии является определяющей.

Если развитие поселений обычно включает строительство или реконструкцию зданий и сооружений, землеустройство и земляные работы, включая добычу ископаемых и сельскохозяйственное освоение земель, а также соответствующие институциональные изменения (форм собственности, правил землепользования и прочее), то территориально-пространственное развитие подразумевает изменения в пространственном распределении различных видов экономической деятельности и создание необходимых условий для осуществления эффективного транспортного сообщения.

Пространственное развитие стран зависит от особенностей географического положения, природных условий и демографических характеристик; именно сформировавшийся рисунок расселения по всем его показателям (расположение, плотность, инфраструктурное обеспечение и т. д.) является определяющим фактором для сложившейся системы разделения труда, которая, в свою очередь, и обусловливает экономическое развитие. И в этом смысле «пространственное развитие» являет собой шаг вперед по сравнению с «расселением» [Виноградов, 2018].

Важнейшей характеристикой становится плотность населения. Как показывает анализ, высокая плотность населения является недостаточным, но необходимым условием для достижения высокого уровня развития экономики и социальной сферы. Особое значение данный фактор приобретает в крупнейших по занимаемой площади странах, так как низкая плотность населения означает наличие здесь огромных малонаселенных территорий, неравномерность пространственного развития, значительные затраты на транспортное сообщение.

Площадь и население стран мира (выборка)

Таблица 1

|

Ранг |

Государство |

Площадь территории, км2 |

Численность населения, чел. |

Плотность населения, чел./км2 |

|

1 |

Монако |

2,02 |

37 731 |

18 679 |

|

2 |

Сингапур |

719 |

5 312 400 |

7389 |

|

9 |

КНР |

35 980 |

23 299 716 |

648 |

|

20 |

Индия |

3 287 590 |

1 173 108 018 |

357 |

|

25 |

Япония |

377 835 |

126 804 433 |

336 |

|

34 |

Великобритания |

244 820 |

62 348 447 |

255 |

|

36 |

Германия |

357 021 |

82 282 988 |

230 |

|

68 |

Франция |

547 030 |

64 768 389 |

118 |

|

78 |

Турция |

780 580 |

77 804 122 |

100 |

|

142 |

США |

9 826 675 |

310 232 863 |

32 |

|

156 |

Швеция |

449 964 |

9 074 055 |

20,1 |

|

164 |

Финляндия |

338 430 |

5 429 894 |

16 |

|

181 |

Россия |

17 125 191 |

146 544 710 |

8,56 |

|

184 |

Казахстан |

2 724 902 |

18 292 704 |

6,71 |

|

187 |

Канада |

9 984 670 |

34 568 211 |

3,5 |

|

193 |

Австралия |

7 692 024 |

22 262 501 |

2,8 |

|

195 |

Монголия |

1 564 116 |

3 086 918 |

2,0 |

|

Земля (без Гренландии и Антарктиды) |

132 774 000 |

7 305 000 000 |

53,4 |

|

Примечание. Составлено авторами.

В таблице 1 приведена ранжированная по плотности выборка стран, представляющих интерес для сравнения с Россией.

Из данных таблицы 1 видно, что развитые европейские и успешно развивающиеся восточные страны имеют высокую плотность населения. Россия относится к числу стран с низкой плотностью. Из развитых стран с сопоставимой территорией плотность населения ниже только в Канаде и Австралии.

В последние годы неравномерность расселения в России усугубилась в связи с миграционным оттоком населения в центральные и южные регионы России из Дальнего Востока и Сибири, а из малых городов – в крупные и средние. В Южном федеральном округе критичным в этом отношении регионом является Калмыкия, малочисленное население которой ежегодно сокращается. Приток мигрантов в Россию перестал компенсировать естественную убыль населения. По данным Росстата, по итогам 2018 г. впервые за 10 лет численность населения России сократилась.

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что большинство субъектов РФ, относящихся к СКФО и ЮФО, являются регионами с высокой плотностью населения, и это создает объектив- ные предпосылки для экономического развития, однако здесь имеются факторы, этому препятствующие.

Принимая во внимание эти и другие проблемы, Минэкономразвитием РФ было принято решение о подготовке стратегии пространственного развития Российской Федерации (далее – СПР).

На необходимость разработки подобной стратегии указывалось еще в начале прошлого десятилетия, хотя сам термин «пространственное развитие» использовался в основном учены-ми-регионалистами, дискутировавшими о необходимости формирования новой долгосрочной модели хозяйственно-гуманитарного освоения территории России с учетом изменений после распада СССР ее места и роли в мировой экономике и геополитике. Со стороны же федеральной власти такая потребность была озвучена после финансово-экономического кризиса 2008– 2009 гг., вскрывшего ряд серьезных региональных диспропорций.

Концептуальные аспекты проекта СПР

Проект документа был разработан МЭР РФ в соответствии с ФЗ № 172 «О стратегическом

Площадь и население субъектов Российской Федерации (выборка)

Таблица 2

|

Ранг |

Субъект РФ |

Плотность населения, чел./км² |

Все население, чел. |

Площадь, км² |

Федеральный округ |

|

1 |

Москва |

4 883,43 |

12 506 468 |

2 561 |

ЦФО |

|

2 |

Санкт-Петербург |

3 814,64 |

5351935 |

1 403 |

СЗФО |

|

3 |

Севастополь |

505,41 |

436670 |

864 |

ЮФО |

|

4 |

Московская область |

169,27 |

7 503 385 |

44 329 |

ЦФО |

|

5 |

Республика Ингушетия |

134,52 |

488 043 |

3 628 |

СКФО |

|

6 |

Чеченская Республика |

91,84 |

1 436 981 |

15 647 |

СКФО |

|

7 |

Республика Северная Осетия – Алания |

87,86 |

701 765 |

7 987 |

СКФО |

|

8 |

Краснодарский край |

74,23 |

5 603 420 |

75 485 |

ЮФО |

|

9 |

Республика Крым |

73,38 |

1 913 731 |

26 081 |

ЮФО |

|

10 |

Кабардино-Балкария |

69,43 |

865 828 |

12 470 |

СКФО |

|

11 |

Чувашская Республика |

67,12 |

1 231 117 |

18 343 |

ПФО |

|

12 |

Калининградская область |

65,76 |

994 599 |

15 125 |

СЗФО |

|

13 |

Республика Дагестан |

60,95 |

3 063 885 |

50 270 |

СКФО |

|

14 |

Самарская область |

59,62 |

3 193 514 |

53565 |

ПФО |

|

15 |

Республика Адыгея |

58,18 |

453 376 |

7 792 |

ЮФО |

|

80 |

Ямало-Ненецкий автономный округ |

0,70 |

538 547 |

769 250 |

УФО |

|

81 |

Камчатский край |

0,68 |

315 557 |

464 275 |

ДВФО |

|

82 |

Республика Саха (Якутия) |

0,31 |

964 330 |

3 083 523 |

ДВФО |

|

83 |

Магаданская область |

0,31 |

144 091 |

462 464 |

ДВФО |

|

84 |

Ненецкий автономный округ |

0,25 |

43 997 |

176 810 |

СЗФО |

|

85 |

Чукотский автономный округ |

0,07 |

49 348 |

721 481 |

ДВФО |

Примечание. Составлено авторами.

планировании в Российской Федерации» [Феде-раньный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ] с учетом указов Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» и «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Указ Президента РФ от 16.01.2017 №13; Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204], а также в соответствии с «Положением о содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития России и подготавливаемых в ее составе предложений о совершенствовании системы расселения на территории России и приоритетных направлениях размещения производительных сил» [Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 № 870].

В представленном во второй половине 2018 г. на рассмотрение специалистов, региональных властей и общественности проекте СПР были определены задачи, принципы, приоритеты и основные направления пространственного развития России, сценарии пространственного развития, в том числе приоритетный (целевой) сценарий, перспективные центры экономического роста, макрорегионы, перспективные экономические специализации субъектов РФ, целевые показатели пространственного развития страны; сформулированы проблемы пространственного развития России. Из перечисленных проблем наиболее острыми являются низкая транспортная связность и доступность ряда территорий РФ, концентрация экономического роста в ограниченном числе регионов, низкий уровень инфраструктурного обеспечения социально-экономической сферы малых и средних городов, влекущее возрастание социально-экономических диспропорций в пределах отдельных субъектов Российской Федерации, а также низкая миграционная подвижность населения и ограниченное число центров притяжения мигрантов.

Вместе с тем обозначенные проблемы в основном являются следствиями как недостатков, имевших место в сфере государственного планирования и регулирования в предшествующие десятилетия (субъективный фактор), так и объективной причины – дефицита человеческих ресурсов для освоения гигантской территории России. Однако в проекте СПР эти проблемы даже не обсуждаются, а их решение выходит за его рамки.

СПР определены задачи, принципы, приоритеты и основные направления пространственного развития России, сценарии пространственного развития, перспективные центры экономического роста, макрорегионы, перспективные экономические специализации субъектов Федерации, целевые показатели пространственного развития России.

Появление в СПР понятия «макрорегион» является ответом на проблему, обозначенную в 1993 г., когда исторически сложившаяся система расселения подчинялась географическим и хозяйственным условиям. Такой подход в последние десятилетия явно конфликтовал с административно-политическими, этническими и военно-стратегическими детерминантами, а потому развитие региональных и местных систем расселения, агломераций не совпадало с административными границами, актуализировало поиск новых форм интеграционных связей в расселении [Россию предлагается … , 2018].

Предложение по разделению территории страны на 14 макрорегионов вызвало много критики, поскольку такая трансформация неизбежно изменит финансовые потоки и ухудшит положение региональных элит. Были среди экспертов и противники «управляемого сжатия» депрессивных моногородов [Виноградов, 2018].

Идеи, представленные в проекте СПР, не новы. Так, в «Генеральной схеме расселения» (1994 г.) декларировалось, что центры высоких технологий, территориальных очагов научно-технологических прорывов формируются только там, где средняя плотность населения составляет 300–350 чел./км 2, то есть в крупных агломерациях. Из этого следует, что развитие высоких технологий в России пока может быть обеспечено только в весьма ограниченном числе сложившихся расселенческих структур. Увеличение числа таких ареалов становится важным направлением федеральной политики расселения и селективного поощрения инвестиционной активности.

Тогда же, в середине 90-х гг. предполагалось дальнейшее развитие поляризационных процессов в расселении с концентрацией городского и сельского населения в наиболее престижных центрах и районах, в зонах и ареалах наиболее интенсивного социально-экономического и градостроительного развития.

Остановимся детальнее на важнейшей проблеме повышения транспортной связности. Учитывая российские расстояния, особую роль в перевозках людей и грузов, особенно в малонасе- ленных регионах Севера и Дальнего Востока, должен играть воздушный транспорт. Однако в проекте СПР этот вопрос вообще не рассматривается.

Обратимся к опыту США. Крупнейшим и малонаселенным штатом США является Аляска (площадь – 1 717 854 км2). Население Аляски составляет немногим более 710 тыс. человек, плотность населения здесь самая низкая в США– 0,41 человек на км2. Самый большой город штата Аляска – Анкоридж, в нем живут почти 300 тыс. человек. Помимо трех относительно крупных городов, имеются 23 городка с населением менее 10 тыс. чел., есть Аляскинская железная дорога протяженностью 760 км, которая функционирует с 1909 года. Аляскинская автомобильная трасса функционирует с 1942 г., длина – 2 232 км.

В связи с труднодоступностью большинства мест штата на Аляске очень развито воздушное сообщение: фактически, каждый населенный пункт, в котором живут хотя бы два-три десятка жителей, имеет свой аэродром. Здесь имеются 26 аэропортов категории PR: (Commercial Service – Primary) с коммерческим пассажиропотоком более 10 тыс. чел. в год, а также несколькими десятками аэропортов категории CS: (Commercial Service – Non-Primary), с коммерческим пассажиропотоком не менее 2,5 тыс. чел. в год и еще полусотней маленьких аэродромов, осуществляющих как коммерческие, так и частные перевозки.

Возникает вопрос: что надо сделать для того, чтобы аналогичные возможности воздушного сообщения были доступны жителям российского Севера и Дальнего Востока?

Несмотря на то что от идеи сделать фокусом пространственного развития мегаагломерации разработчики проекта СПР отказались, основной акцент в документе сделан именно на агломерациях, в документе отмечается, что в России уже сформировались не менее 40 крупных городских агломераций с населением более 73 млн человек. Эти агломерации и должны стать каркасом для формирования устойчивой полицентрической системы пространственного развития за счет увеличения числа и расширения географии центров экономического роста, что и заявлено в качестве целевого сценария СПР.

Основным инструментом достижения этой цели в документе называется развитие магистральной транспортной и энергетической инфраструктуры, а важнейшей задачей заявлено вов- лечение в радиус транспортной доступности крупных городских агломераций городских округов и муниципальных районов, в которых проживают до 7 млн человек [Стратегия пространственного ... , 2018].

Стратегия рассчитана на период до 2025 г., но основные эффекты проявятся до 2035 г. Реализация проектов, заложенных СПР, принесет российской экономике около 50 трлн руб. до 2035 г., считают разработчики. Только транспортные проекты на горизонте до 2035 г. обеспечат рост ВВП на 0,6–0,8 % ежегодно. По оценке МЭР РФ, эффект от реализации стратегии составит 1 % ВВП до 2025 года. Наиболее значимыми в стратегии станут изменения экономики в региональном разрезе, а концентрация инвестиций и деловой активности в определенных точках и их последующее объединение усилят экономический эффект. Катализатором станет транспорт, транспортные проекты (магистральные автодороги, развитие железнодорожных перевозок, скоростных пассажирских перевозок, порты и внутренние водные пути) будут давать 0,6–0,8 % ВВП ежегодно на горизонте до 2035 года.

МЭР РФ ожидает и нематериального эффекта от реализации заложенных в стратегию мероприятий, в частности, повышения инфраструктурной связанности территорий, улучшения качества жизни людей, повышения доступности современных услуг [Гладышева, Григорьева, 2018].

Проект СПР – доктрина высокого уровня обобщения

По мнению авторов статьи, исходя из текста проекта СПР [2018] и его сравнения с «Концепцией Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 г.» [2016], СПР являет собой доктринальный документ крайне высокого уровня обобщения. Вот лишь немногие его «белые пятна»:

-

1) в СПР, претендующей на роль «плана реорганизации пространства России», нет четко сформулированных цели и задач, однако то, что из себя представляет само пространственное развитие, не то же самое, на что оно, собственно, направлено; потому не ясно, в какой степени данный документ является обязательным и будет определять политику региональных властей; однако, как показывает опыт, в программных документах стратегического характера, принимаемых на правительственном уровне, генеральная

цель формулируется зачастую так, что она представляется бесконечным процессом;

-

2) в название документа вынесено понятие «пространство», однако в дальнейшем по тексту используется преимущественно термин «территория», который отнюдь не синоним пространству, являющемуся, прежде всего, социальным пространством; только единожды встречается слово «институт» (в контексте применения «создание новых институтов развития, в том числе особых режимов ведения предпринимательской деятельности»);

-

3) целевые показатели пространственного развития России никак не характеризуют конкурентность, устойчивость, безопасность и сбалансированность; сам документ в силу своего ярко выраженного вероятностного характера предполагает периодическую адаптацию к меняющимся условиям, а потому СПР носит срочный характер – до 2025 г., хотя в соответствующем президентском указе упоминание о стратегии дается без привязки к какому-либо конкретному периоду ее реализации; для пространственного планирования в масштабах такого государства, как Россия, горизонт 2025 г. представляется неактуальным, так как за 5–6 лет могут быть решены только некоторые локальные задачи на уровне отдельных регионов;

-

4) в документе перечислены проблемы пространственного развития РФ, но не названы причины их возникновения, практически нет каких-либо объяснений, почему существуют инфраструктурные ограничения в социально-экономическом развитии территорий; разработчики СПР обращают внимание на межрегиональное неравенство, но почему-то обходят вниманием социальное неравенство в обществе и в самих регионах;

-

5) не аргументированы критерии выделения 14 макрозон (макрорегионов), тем самым игнорируются сложившиеся принципы районирования и общепринятые научные методы зонирования; очередная попытка деления территории России на макрорегионы никак не увязана с задачами обеспечения экономической и геополитической безопасности страны, между тем именно эта идея красной нитью проходит через весь текст СПР; вместо предложений нового деления следовало бы рассмотреть вопрос институционального усиления функций полпредств в федеральных округах;

-

6) справедливо обращается внимание на низкую мобильность трудовых ресурсов; узким местом в повышении мобильности является высокая стоимость приобретения и аренды жилья,

однако решение этой проблемы выходит за рамки СПР;

-

7) новация в виде деления специализации регионов на эффективную и неэффективную представлена как данность, но никак не подкреплена соответствующими расчетами; само же деление (в разрезе регионов) на отрасли текущей и перспективно эффективной специализаций выполнено формально, с ошибками и неточностями;

-

8) в СПР фактически отсутствует аналитический блок, отражающий проблемы и перспективы развития водной инфраструктуры, недостаточно освящены вопросы экологической безопасности;

-

9) утверждается, что в России недостаточное количество центров экономического роста, и наблюдается их неравномерное распределение, однако равномерное распределение невозможно в принципе;

-

10) как и во многих других, ранее принятых стратегиях, слабыми местами документа являются механизм реализации, определение механизмов управления, согласование интересов различных ведомств, интересов частного капитала и граждан, а также источники финансирования;

-

11) при всем многообразии перечисленных мер и мероприятий размыты приоритеты, в то время как некоторые задачи вступают в прямое противоречие; в качестве примера приведем тезис о необходимости «скоординированного планирования и развития лесных массивов, лесопарков, парков и других зеленых насаждений, в том числе образующих рекреационные зоны и зеленые «пояса» крупнейших городов и прилегающих территорий (с. 21); так, в Ростове-на-Дону, несмотря на протесты населения, власти недавно приняли решение о вырубке и застройке рощи в зеленом поясе города. В парках, вопреки мнению жителей, строятся торговые комплексы и культовые учреждения, под них же передаются объекты культурного назначения;

-

12) игнорируются вопросы финансирования многочисленных затратных проектов (источники, объемы, механизмы);

-

13) картографический материал (Приложение 2) не дает объективного представления о проектах развития инфраструктуры;

-

14) не выдерживает критики предложенная методика расчета ряда индексов.

Методика расчета индекса городского развития: вопросы остаются

Особо следует остановиться на методике расчета индекса городского развития, который состоит из трех индексов, призванных характеризовать уровень развития крупного города с прилегающими территориями, а оценка производится по нескольким критериям.

Для количественной оценки каждого критерия формируется свой локальный индекс, состоящий из двух или трех показателей (индикаторов). Предполагается, что с помощью индексов (линейной свертки индикаторов) можно определить сильные стороны и проблемные точки каждого крупного города с прилегающими территориями, отталкиваясь от чего далее сформулировать рекомендации по основным направлениям и механизмам развития, индивидуально настроенным для каждого крупного города.

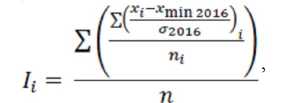

Однако анализ составляющих и механизма формирования индексов дает повод усомниться в успехе задуманного. Для расчета каждого из трех индексов уровня развития крупного города с прилегающими территориями предлагалось использовать следующую формулу:

где xi – абсолютное значение показателя; x min 2016 – минимальное значение показателя среди рассматриваемых крупных городов с прилегающими территориями за 2016 г.; σ 2016 – стандартное отклонение за 2016 г.; ni – количество показателей в каждом компоненте индекса; n – количество компонентов в индексе.

Таким образом, минимальное значение индекса и каждого составляющего его показателя в 2016 г. равно 0. Для расчетов индекса в последующие годы значения x min и s должны использоваться также 2016 г. для корректной оценки динамики уровня развития крупных городов с прилегающими территориями. Появление отрицательных значений показателей в динамике будет свидетельствовать об ухудшении ситуации в крупных городах с прилегающими территориями по тем или иным компонентам индекса.

Далее для удобства будем использовать следующее обозначение нормированного индикатора:

yi = ( xi – x min 2016) / σ 2016.

Индекс развития человеческого капитала крупного города (I1)

-

1. Благосостояние:

-

а) отношение средней заработной платы к уровню Москвы с корректировкой на стоимость фиксированного набора товаров и услуг, % (y1);

-

б) отношение стоимости 1 м2 жилья, умноженной на обеспеченность жильем, к уровню Москвы, % (y2);

-

2. Здоровье, безопасность, социальная ситуация:

-

а) смертность в трудоспособном возрасте, ‰ (y3);

-

б) количество ДТП с участием пешеходов на 1 000 чел. населения (y4);

-

в) младенческая смертность, ‰ (y5).

-

3. Образование:

-

а) средняя продолжительность обучения, лет (y6);

-

б) число кандидатов наук на 1 000 чел. населения (y7).

Обращает внимание, что согласно приведенной выше формуле (1) при расчете сводного индекса I1 входящие в него индикаторы автоматически получают разные веса, никак не связанные с их значимостью для рассматриваемого индекса, а именно:

I1 = [(y1 + y2) / 2 + (y3 + y4 + y5) / 3 + (y6 + y7) / 2] / 3 = = (y1 + y2 + y6 + y7) / 6 + (y3 + y4 + y5) / 9.

Индекс экономического развития города (I2) 1. Масштаб экономики:

-

а) доля валового муниципального продукта крупного города с прилегающими территориями от суммарного ВРП РФ, % (y1);

-

б) доля объема собственных доходов муниципальных бюджетов, входящих в состав крупного города и прилегающих территорий, от суммы консолидированных бюджетов субъектов РФ, % (y2).

-

2. Производительность экономики:

-

а) отношение ВДС всех внебюджетных видов деятельности на 1 занятого в крупном городе с прилегающими территориями к среднероссийскому значению, % (y3);

-

б) отношение ВДС внебюджетных видов деятельности на 1 га площади крупного города в фактических границах к значению Москвы, % (y4).

-

3. Инвестиционная активность:

-

а) отношение накопленных инвестиций в основной капитал за 5 лет к среднероссийскому значению, % (y5);

-

б) доля внебюджетных инвестиций, % (y6).

I2 = (y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6) / 6.

Индекс комфортности городской среды (I3) 1. Жилье:

-

а) доля ветхого и аварийного жилья, % (y1);

-

б) ввод в действие жилых домов на 1-го жителя, м2/чел. (y2).

-

2. Транспортная связность:

-

а) превышение времени в пути в час-пик над временем без учета пробок, раз (y3);

-

б) индекс транспортной связности (y4).

-

3. Экология:

-

а) индекс антропогенного воздействия (y5);

-

б) доля зеленых зон в общей площади города, % (y6).

-

4. Благоустройство и публичные пространства:

-

а) доля освещенных улиц, % (y7);

-

б) индекс присутствия ритейлеров (y8);

-

в) площадь офисов классов А и B, м2 на 1 жителя (y9).

Как и в случае индекса I1 согласно приведенной выше формуле (1) при расчете сводного индекса I3 входящие в него индикаторы автоматически получают разные веса, никак не связанные с их значимостью для рассматриваемого индекса.

I3 = [(y1 + y2) / 2 + (y3 + y4) / 2 + (y5 + y6) / 2 + + (y / 7 + y8 + y9) / 3] / 4 = (y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6) / / 8 + (y / 7 + y8 + y9) / 12.

Что касается используемых индикаторов, то по целому ряду показателей отсутствует необходимая статистика, а значимость некоторых представляется весьма сомнительной (превышение времени в пути в час-пик над временем без учета пробок, индекс присутствия ритейлеров; площадь офисов классов А и B, м2 на 1 жителя).

Место Юга России в проекте СПР

Эксперты Леонтьевского центра (Леонтьевский центр – AV Group) выделяют на карте России 6 основных полюсов роста: московский, уральский, северо-западный, дальневосточный, сибирский, волго-камский и южный 2. Каждый такой «полюс» – это объединение географически близких растущих регионов. В «южный полюс роста» входят Краснодарский край (2-е место в рейтинге AV RCI – 2016), Ростовская область (11-е место), Ставропольский край (15-е) и Волгоградская область (23-е). По ВРП, объему экспорта, объему произведенных инновационных товаров, доходам консолидированных бюджетов Южный макрорегион занимает последнее место среди полюсов роста России, а по таким показателям, как объем инвестиций, численность населения юга впереди Урала, Сибири, Северо-Запада [Козлов, 2017].

На АПК ЮФО приходится до 40 % сбора сахарной свеклы, около 30 % сбора подсолнечника, более четверти урожая зерновых и овощей. То есть имеет место экономическая специализация национального масштаба.

Еще более высока доля регионов ЮФО в отдельных сегментах рекреационно-туристического комплекса России. Практически весь пляжный морской отдых россиян в пределах страны локализован в ЮФО, прежде всего в Краснодарском крае и на Крымском полуострове.

Грузооборот только трех черноморских портов округа (Новороссийска, Тамани, Туапсе) составляет около 200 млн тонн. Причерноморский портовый комплекс ЮФО по масштабам деятельности и своим инфраструктурным возможностям сопоставим в России только с портовым комплексом, сформированным в последние годы на Финском побережье. Очевидно, что сохранение, кластерная диверсификация и дальнейшая оптимизация всех перечисленных хозяйственных специализаций ЮФО является первоочередной задачей региональных властей [Социально-экономическое положение ... , 2018].

Необходимо учесть и то, что в составе ЮФО присутствует один из наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны – Краснодарский край (локомотив роста). В то же время значимым демографическим и социально-экономическим потенциалом для крупных федеральных и частных инвестиций располагает большинство других административных субъектов округа, в том числе Республика Крым, Ростовская и Волгоградская области, то есть для успешного развития ЮФО имеются все внешние (помощь федерального центра) и внутренние (ресурсы самих регионов) предпосылки.

Из наиболее серьезных проблем ЮФО следует отметить социодемографическую поляризацию его пространства, концентрацию и сверхконцентрацию населения в западных и юго-западных районах округа при устойчивой и активной депопуляции значительного числа внутренних территорий, включающих практически всю Калмыкию, значительную часть Астраханской и Волгоградской областей, многие районы Ростовской области.

Решить данную проблему при существующих показателях естественного воспроизводства населения данных регионов не представляется возможным. И основная управленческая задача на этом направлении – минимизация масштабов миграционного оттока из периферийных сельских районов всех южнороссийских регионов. Учитывая ограниченные масштабы финансирования местной социальной сферы и низкую инвестиционную привлекательность таких территорий, достижение даже столь ограниченной цели представляется крайне сложной управленческой задачей.

С другой стороны, именно высокая концентрация человеческого потенциала (и капитала) на западе округа позволяет сформировать в пределах ЮФО зону опережающего развития федерального масштаба. Поскольку в современном мире крупным инициатором / заказчиком и потребителем инноваций становится не только экономика, но и вся обширная сфера социальных услуг (то есть сами региональные сообщества), территории устойчивого социодемографическо-го роста и социально-экономического развития, концентрирующие значительное население и привлекающие крупные инвестиции, как правило, становятся и зонами опережающей инновационной динамики.

В пределах ЮФО данная зона может захватывать юго-западный субрегион Ростовской области (Ростовскую агломерацию с окрестностями), значительную часть Краснодарского края и юг Крымского полуострова. Эта территория общей площадью порядка 50–60 тыс. км2 и с населением в 7–7,5 млн чел. (5 % жителей страны) представляется одним из наиболее перспективных ареалов развития России уже в среднесрочной перспективе.

Из регионов ЮФО в группу стратегически значимых территорий Российской Федерации согласно анализируемой СПР вошли только Республика Крым и г. Севастополь. Однако очевидно, что стратегически значимым в современных условиях является положение и Ростовской области – единственного российского региона, имеющего сухопутную границу с народными республиками Донбасса. Учитывая характер их взаимоотношения с Киевом, единственно реально просматриваемым сценарием дальнейшего социально-экономического развития является поступательная интеграция данных республик в жизнедеятельные циклы российской экономики. Это, по сути, означает формирование элементов территориально-хозяйственного комплекса (далее – ТПК), объединяющего народные республики Донбасса с Ростовской областью. Заметим, что формирование подобного межрегионального

ТПК в долгосрочной перспективе могло бы расширить зону опережающего развития ЮФО и увеличить ее общие социодемографические ресурсы еще на 2–2,5 млн человек.

В ЮФО и в целом на Юге России практически отсутствует воздушное сообщение между городами, в то время как железнодорожное сообщение между Ростовом и Краснодаром с одной стороны и Волгоградом и Астраханью с другой неудовлетворительно. В стратегии данный аспект не рассматривается. Для Юга России, как и для других регионов государства, в условиях санкций и снижения инвестиционной активности особенно важное значение имеет развитие малого и среднего бизнеса и самозанятости. В то же время барьеры для вхождения и развития малого бизнеса остаются высокими, банковские кредиты – сверхдорогими. В стратегии данный аспект не рассматривается.

Для регионов ЮФО, имеющих преимущественно аграрную специализацию, критическим условием развития является расширение сети дорог с твердым покрытием, особенно в сельских районах. Но, как показывает предшествующий опыт, средств бюджетов на это не хватает.

Основные положения СПР учитывают различные направления экономической, социальной и пространственной сфер Ростовской области как наиболее динамично развивающейся на Юге России. Стратегия является основанием для заявок региональных властей на получение финансирования стратегических программ и объектов из федерального бюджета.

Содержательный анализ проекта «Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г.» приводит к выводу, что наиболее оптимальным направлением управленческой деятельности в настоящее время является концентрация усилий на укреплении уже сформированной системы социально-экономической специализации регионов ЮФО; сегментов экономики, в которых они имеют максимальные инфраструктурные и кадровые заделы; сложившиеся рынки сбыта своей продукции зачастую имеют конкурентные преимущества не только в рамках российской, но и глобальной экономики. В целом для ЮФО такими крупными сферами являются АПК, туризм и рекреационное хозяйство; отдельные сегменты машиностроения, химической, легкой, пищевой и добывающей промышленности, а также отрасли, связанные с логистикой и транспортом, в том числе перевозкой и обслуживанием экспортных грузов.

Авторами выявлены следующие региональные особенности, которые не учтены в СПР:

-

1. Транспортный комплекс: совершенствование портовой инфраструктуры морских и речных портов, а также развитие инфраструктуры для пассажирского судоходства; инвестирование в новые технологии речной навигации; развитие береговой сервисной инфраструктуры, включая причальные сооружения и пляжи; использование современного пассажирского речного флота, что будет способствовать развитию пассажирского судоходства и водного туризма в области.

-

2. Информационно-коммуникационная инфраструктура: поддержка финансирования информационно-коммуникационных проектов, что в некоторой степени не учитывает положений государственной Программы «Цифровая экономика»; предоставление льгот, кредитных продуктов (высокая стоимость аренды для размещения линий связи, низкая платежеспособность сельского населения) и повышение доступности для сельского населения линий связи и сети Интернет; повышение уровня взаимодействия науки и бизнес-сферы в отрасли ИКТ; финансовая поддержка программ, организаций и стартапов в области ИТ; развитие цифровой экономики как фактора конкурентоспособности региона; совершенствование инфраструктуры электронного правительства, внедрение новых механизмов предоставления муниципальных услуг в электронной форме. Развитие корпоративных социальных сетей и приложений для командной работы (клиентские мобильные приложения); внедрение облачных технологий для повышения скорости и качества информационных операций (например, транзакции в банковской сфере).

-

3. Образование: повышение эффективности методов и технологий обучения общего образования; предоставление доступа к сети Интернет и развитие онлайн-образования; развитие инфраструктуры среднего и профессионального обра-

- зования, совершенствование материально-технической базы; повышение квалификации педагогических кадров, особенно специалистов в сфере ИКТ и новых естественнонаучных направлений; цифровизация образования: разработка платформ массовых открытых онлайн-курсов; в рамках глобального образования подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке труда, владение языком междисциплинарного общения; создание региональных центров выявления и поддержки одаренных детей, детских технопарков; формирование информационных ресурсов и Интернет-платформ для проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка.

-

4. Для Юга России, как и для других регионов, в условиях санкций и снижения инвестиционной активности особенно важное значение имеет развитие малого и среднего бизнеса, самозанятости. В то же время барьеры для вхождения и развития малого бизнеса остаются высокими, банковские кредиты – сверхдорогими. В стратегии данный аспект не рассматривается.

-

5. В ЮФО крайне низкая мобильность трудовых ресурсов. Узким местом в повышении мобильности является высокая стоимость приобретения и аренды жилья. Однако решение этой проблемы выходит за рамки данной стратегии.

-

6. В СПР следует раскрыть специфические задачи долгосрочного развития округа, связанные с: созданием продовольственной базы страны на основе формирования национального мегакластера агропромышленного комплекса, реализацией транзитного потенциала округа путем развития международных транспортных коридоров, развитием многофункционального рекреационного комплекса международного уровня, инновационной модернизацией, развитием и созданием новых промышленных районов и кластеров.

-

7. В СПР следует отразить специфические механизмы, необходимые для осуществления комплексной модернизации аграрно-индустриального хозяйства ЮФО, характеризующегося низкой производительностью труда и слабой восприимчивостью к инновациям; для снижения ограничений социально-экономического развития малых и средних городов, сельских территорий за пределами крупнейших и крупных городских агломераций; для снятия сложившихся инфраструктурных ограничений социально-экономического развития малых и средних городов, сельских территорий за пределами крупнейших и крупных городских агломераций.

-

8. В связи с вхождением в состав ЮФО новых субъектов Российской Федерации (Республики Крым и города федерального значения Севастополя) в СПР следует внести дополнения в перечень приоритетных задач развития округа, касающиеся обеспечения национальной безопасности России за счет социально-экономического развития геостратегических территорий (приложение № 3 «Перечень геостратегических территорий Российской Федерации» проекта СПР). В условиях санкционных ограничений для полноценного вхождения Республики Крым в экономическое пространство Российской Федерации и максимально эффективного использования региональных преимуществ полуострова необходимо отразить комплекс специфических мер, направленных на достижения среднего уровня жизни по Южному федеральному округу, способствующих: формированию развитого агропромышленного комплекса на основе применения инновационных технологий (восстановление кооперационных производственных цепочек, налаживание рынков сбыта, обновление основных фондов, рост производительности труда, снятие логистических проблем и т. д.), созданию конкурентного туристического кластера, ликвидации «узких мест» инфраструктуры региона, повышению качества жизни населения и др.

В ЮФО и в целом на Юге России практически отсутствует воздушное сообщение между городами, а железнодорожное сообщение между Ростовом и Краснодаром с одной стороны и Волгоградом и Астраханью с другой неудовлетворительное. В СПР данный аспект не рассматривается вообще.

Для регионов ЮФО, имеющих преимущественно аграрную специализацию, критическим условием развития является расширение сети дорог с твердым покрытием, особенно в сельских районах. Но, как показывает предшествующий опыт, средств бюджетов на это не хватает.

Учет в СПР обозначенных взаимосвязанных направлений стратегического развития ЮФО позволил бы обеспечить эффективное встраивание округа в систему российской и мировой экономики и мирового рынка, а также повысит его социальную и геополитическую роль в масштабе Евразии в соответствии со стратегической целью долгосрочного развития округа, предусматривающей формирование эффективной экономики и комфортной социальной сферы на южных рубежах России [Плискачева и др., 2011].

Заключение

К концу 2018 г. стало очевидным, что проект СПР России до 2025 г., который призван стать документом фундаментального значения, никого, кроме самих разработчиков (МЭР РФ), не устраивает, однако, поскольку альтернатив ему в настоящий момент нет и для их появления требуется время, есть все основания полагать, что, несмотря на конструктивную критику, он все же будет принят. Обсуждаемая версия СПР никак не привязана к модели будущей экономики, есть только «целевое» пред- положение, что она будет как-то расти и как-то диверсифицироваться, уходя от монокультурно-рентной зависимости. Но без обоснованной динамической модели экономики страны конкретно, а не в теоретическом контексте, говорить о пространственном развитии России лишено какого-либо практического смысла. СПР на данный момент являет собой эклектичный документ, но опасность заключается в том, что при принятии на его основе должен быть сформирован пакет конкретных мер, постановлений и поручений, обязательных к реализации. Миссией пространственного развития России должно стать расширение внутреннего рынка, однако для этого требуются принципиальные, а не декоративные изменения в национальной экономической политике.

Список литературы "Белые пятна" стратегии пространственного развития России: обсуждение проекта

- Виноградов А., 2018. О стратегии пространственного развития России//БИЗНЕС «Online». URL: https://www.business-gazeta.ru/blog/393870 (дата обращения: 14.09.2018).

- Гладышева Т., Григорьева И., 2018. Пространственная стратегия даст экономике 50 трлн рублей до 2035 года. URL: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10648399 (дата обращения: 14.09.2018).

- Концепция стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 г., 2016. М.: МЭР РФ. URL: http://карьеры-евразии.рф/uploadedFiles/files/Kontseptsiya_SPR.pdf (дата обращения: 14.07.2018).

- Козлов В., 2017. Испытание для южного полюса роста//Эксперт Юг. 2017. №1 (399). URL: http://expert.ru/south/2017/01/ispyitanie-dlya-yuzhnogo-polyusa-rosta/.

- Плискачева Н. А., Рябошапко В. П., Кудинова Л. М., Бутт С. В., 2011. Экономико-географические аспекты развития субъектов Южного федерального округа с учетом подготовки к зимней олимпиаде 2014 г.//Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. № 3 (16). С. 99-103.

- Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 № 870 О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации», 2015. Доступ из информационно-правового портала «Гарант».

- Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов в целях оптимизации ее пространственного развития, 2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Социально-экономическое положение Южного федерального округа в январе-декабре 2017 года, 2018. Ростов-на-Дону: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области. URL: http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/39ab6c00449f9721907fbede4cdebdf4/short_ufo2017_4.pdf/.

- Стратегия пространственного развития России до 2025 г. (проект), 2018. М.: МЭР РФ. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/planning/sd/201817081 (дата обращения: 08.09.2018).

- Территориально-пространственное планирование: Ключевой инструмент развития и эффективного управления с уделением особого внимания странам с переходной экономикой, 2008. Нью-Йорк; Женева: ЕЭК ООН. 76 с.

- Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», 2017. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41641.

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».