Бердыши из собраний Тобольского музея-заповедника

Автор: Балюнов И.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Изучены два бердыша из фондов Тобольского музея-заповедника. Они принадлежат к двум разным типам, которые являются наиболее распространенными как в Западной Сибири, так и в Московском государстве в XVII в. Ярким отличием тобольских экспонатов является декоративное оформление, которое имеет мало аналогий. Установлено, что в письменных источниках использование бердышей в Западной Сибири фиксируется только с 70-х гг. XVII в. Сделанный анализ показывает, что за Урал они поступали преимущественно за счет централизованных поставок из Москвы. Однако некоторое количество этого оружия ввозилось в частном порядке. В Сибири бердыши могли изготавливаться даже в сельских кузницах. О популярности этого оружия свидетельствует находка тобольского изразца конца XVII в., где присутствует фигурка воина, вооруженного бердышем. В период правления Петра I бердыши все еще находятся в арсенале регулярных армейских частей, хотя уже выходят из употребления.

Бердыш, тобольск, xvii в, оружие, музей

Короткий адрес: https://sciup.org/147243549

IDR: 147243549 | УДК: 903.211.3 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-3-122-134

Текст научной статьи Бердыши из собраний Тобольского музея-заповедника

,

,

В настоящее время бердыш можно считать хорошо изученным образцом длиннодревково-го оружия. Только в последние десятилетия к этой теме обращались А. Е. Писарев [2008], О. В. Двуреченский [2015], Д. А. Власов [2012], А. Н. Чубинский [2017], В. А. Буров [2019], которые обобщили широкий круг письменных, изобразительных источников и музейных собраний. Исследователями было выявлено и опубликовано значительное количество исторического материала, выделены основные типы этого оружия, сделаны важные выводы об их хронологии, особенностях использования.

Отдельно стоит упомянуть работы, основанные исключительно на сибирских источниках. Материалы, более близкие к нам регионально, были представлены А. П. Зыковым в работе 2008 г., в которой автор предложил эволюционную схему развития бердышей, построенную на трех случайных находках [Щит и меч…, 2008, с. 103–104].

Изучение экспонатов в музейных собраниях привело Л. А. Боброва к выводу о том, что на вооружении сибирских гарнизонов во второй половине XVII в. находилось длиннодревковое оружие, представленное бердышами и топорками, значительная часть которых была изготовлена европейскими мастерами. Однако для местных служилых людей бердыши имели меньшее значение, чем для их коллег в европейской части страны [Бобров, 2011, с. 306–307].

По мнению Е. А. Багрина в Забайкалье и Приамурье бердыши появляются вместе с московскими стрельцами и служилыми людьми из Западной Сибири. Документально это подтверждается только в 80-х гг. XVII в., однако не было зафиксировано ни одного случая применения этого оружия в бою. С другой стороны, оно находилось на вооружении у участников восстания в Приамурье 90-х гг. XVII в., при этом ковали его деревенские кузнецы [Багрин, 2013, c. 109–110].

Анализ сибирских материалов позволяет определить некоторые региональные особенности бытования этого оружия за Уралом. Вместе с тем следует сделать и несколько замечаний. Согласно исследованиям И. В. Балюнова, из числа трех топоров, опубликованных А. П. Зыковым, только один экземпляр является бердышем XVII в. (можно сказать, классического облика), а два других экземпляра – это специализированные топоры, которые как импорт поступали в Россию начиная с Нового времени и вплоть до этнографической современности [Балюнов, 2021, с. 107, 111]. Экспонаты, представленные в публикации Л. А. Боброва как «топорки», являются такими же специализированными (не боевыми) топорами более позднего времени. Здесь следует добавить, что, согласно исследованиям А. Н. Чубинского, в XVII в. наименования «бердыши» и «топорки» были взаимозаменяемыми [Чубинский, 2017, с. 507– 508], и в настоящее время не выявлено явных различий между ними.

В продолжение темы следует привести данные такого документа, как «Акты о железных заводах в Тульском и Каширском уездах» 1668–1671 гг., в котором в общем списке поставленного в Оружейный приказ инвентаря упоминаются «бердыши, против образца, по 5 алтын бердыш». Из этого следует, что в процессе изготовления этого оружия придерживались некоторых стандартов – насколько вообще можно говорить о стандартизации производства в XVII в. В тексте также фигурируют «топорки путные, против бердышев, по 5 алтын» (ДАИ, 1855, с. 390). Данные вышеназванного источника подтверждаются близким по содержанию документом 1676–1678 гг. (ДАИ, 1875, с. 49). На основании этих свидетельств можно прийти к заключению, что топорки делались по образцу бердышей и имели с ними одинаковую стоимость.

Представленный обзор показывает, что к настоящему времени не существует единого подхода к описанию бердышей, их типологии и используемой терминологии. Только за последние несколько лет исследователями были внесены значимые уточнения, характеризующие это оружие. Сопоставление региональных материалов показывает, что источники поступления и время бытования бердышей за Уралом могли существенно отличаться от европейских.

Дальнейшее изучение бердышей как оружия воинов в Сибири возможно при максимально полном учете всех образцов и формальных признаков, что определяет цель настоящей публикации. Целью нашей работы является введение в научный оборот бердышей, хранящихся в фондах Тобольского музея-заповедника, с их полным описанием и анализом других доступных сибирских материалов по выбранной оружиеведческой тематике.

Материалы исследования

В фондах Тобольского музея-заповедника хранится два бердыша, пополнившие коллекцию оружия в самом начале XX в. и предварительно датированные XVI–XVII вв. В дальнейшем они стали постоянными экспонатами музейной экспозиции. Сохранившиеся фото музейных залов второй половины XX в., сделанные Ф. Г. Дубровиным, свидетельствуют, что эти топоры экспонировались как оружие казаков, участвовавших в походе Ермака в 80-е гг. XVI в. (рис. 1, 1 ). Такое определение бердышей было характерно и при публикации их изображений в нескольких научно-популярных изданиях конца XX – начала XXI в., демонстрирующих богатство коллекций музея. Один из бердышей был опубликован Л. А. Бобровым, но без указания обстоятельств обнаружения, учетных данных, основных размеров, а иллюстрации даны без масштаба [Бобров, 2011, с. 301, рис. 1, 5 ; 2, 2 ]. И в целом эти экспонаты Тобольского музея-заповедника ни разу не становились объектом специального исследования. Использование тобольских экспонатов и ряда источников, не учтенных в предшествующих исследованиях, позволяет уточнить типологию и выделить их яркие особенности. Это – с опорой на данные письменных источников – позволяет определить, в каких временных границах и какие воинские силы были вооружены бердышами в Западной Сибири.

Результаты исследований и обсуждение

Коллекция оружия Тобольского музея начала формироваться уже в конце в XIX в. В каталоге «Археологический отдел Тобольского Губернского музея», составленном Н. А. Лыткиным и изданном в 1890 г., значится «Железный бердыш в форме копья и топора», а следующим номером идет «Железный бердыш». О последнем дополнительно сообщается, что он был найден около с. Моршихинского Курганского округа и передан в музей от Тобольского губернского статистического комитета [Лыткин, 1890, с. 14]. Однако с предложенным наименованием данных экспонатов трудно согласиться, если обратиться к фотографиям Археологического отдела 1891 г. Сопоставление их с текстом каталога позволяет определить предметы не как бердыши, а как алебарды XVIII в., являвшиеся скорее декоративным оружием, нежели боевым.

Экспонаты, которые действительно можно признать бердышами, представлены двумя экземплярами, поступившими в музей в начале XX в. Классификационные схемы, предложенные А. Е. Писаревым и О. В. Двуреченским, строятся на описании значительного количества предметов с набором разнообразных признаков. Два бердыша из Тобольского музея-заповедника принадлежат к разным типам, которые можно выделить с опорой на существующие классификации, однако наименование этих типов следует скорректировать с учетом замечаний А. Н. Чубинского.

Рис. 1 . Изображение бердышей в фондах Тобольского музея-заповедника:

1 – фрагмент музейной экспозиции 1960-х гг. (фото Ф. Г. Дубровина); 2 – рисунок бердыша, сделанный художником Г. И. Лебедевым во время экспедиции на р. Салым в 1911 г.

Fig. 1. Image of bardiches in the collections of the Tobolsk Museum-Reserve:

1 – fragment of the museum exposition of the 1960’s (photo by F. G. Dubrovin); 2 – drawing of bardiche made by artist G. I. Lebedev during an expedition to the Salym river in 1911

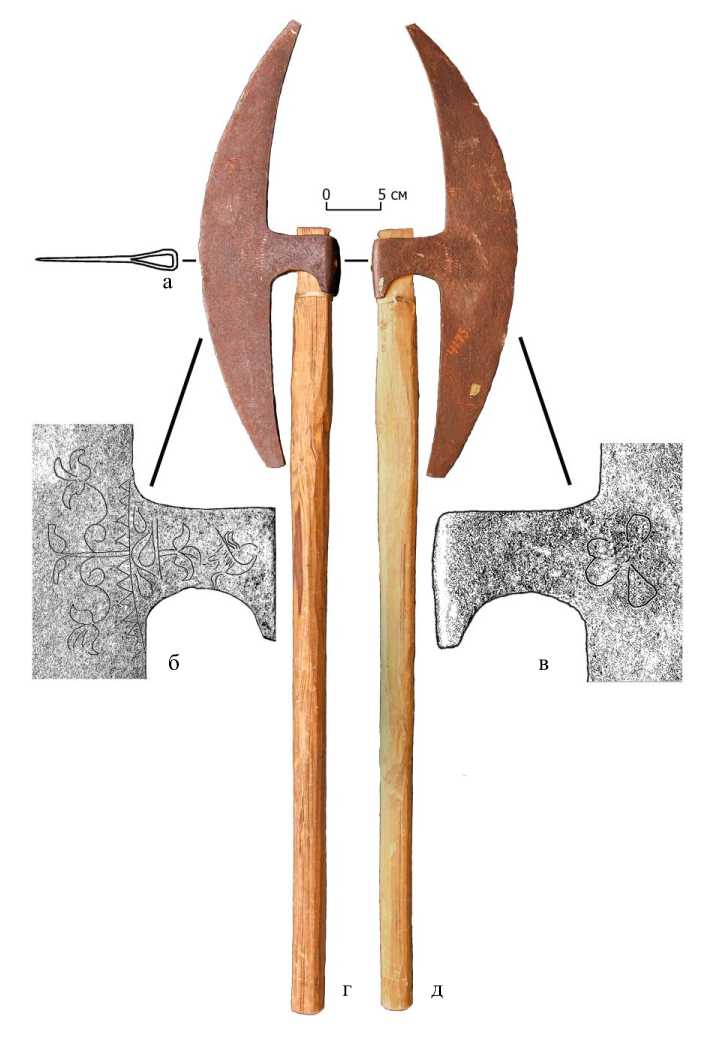

Тип 1: бердыш с месяцевидной лопастью (номер хранения ТМ-5433, инвентарный номер ВО-81) (рис. 2). Согласно «Книге поступлений», он был передан в Тобольск в 1903 г. из коллекции бывшего Заводоуковского сельского музея и был обнаружен около Заводоуковска Ялуторовского уезда. Следует уточнить, что на этой территории непродолжительное время существовал сельскохозяйственный музей при сельском начальном училище, который был закрыт в 1897 г., что, вероятно, и обусловило передачу экспоната.

Общая высота предмета составляет 46,3 см, ширина – 14,5 см, толщина × высота по обуху – 2,2 × 6 см. Верхняя и нижняя части лопасти изогнуты одинаково и имеют примерно одинаковую длину. Их концы обломаны, по этой причине невозможно точно сказать, завершалась ли нижняя часть косицей и имел ли носок острие. Обух имеет треугольную проушину 1,5 × 4,2 см. Задняя его часть имеет одно сквозное отверстие для гвоздевого крепления. В срединной части бердыша выгравирован орнамент из тонких линий. На левой стороне, на шейке и серединой части лопасти, нанесен растительный орнамент – стебель, дополненный завитками и трехлистными цветками (рис. 2, г ). Примерно по линии тупья на шейке этот узор пересекает полоса, дополненная с одной стороны треугольными зубцами. Согласно «Книге поступлений» (заполненной, возможно, когда орнамент лучше читался), на обушной части находится изображение птицы с повернутой назад головой, с чем можно осторожно согласиться. Похожий растительный орнамент присутствует на рисунках бердышей в книге

А. В. Висковатого [1899, с. 68], но в целом изображение птички или птички с растительным орнаментом является неким устойчивым сюжетом для украшения бердышей [Двуреченский, 2015, рис. 110, 111]. На правой стороне находится плохо читаемый рисунок в виде цветка (рис. 2, д ). Бердыш насажен на древко, которое является новоделом, что подтверждается фотографиями старых экспозиций музея, где топор экспонировался без ратовища (рис. 1, 1 ).

Рис. 2 . Бердыш из фондов Тобольского музея-заповедника (ТМ-5433): а – профиль; б , в – детализация (прорисовка, масштаб произвольный); г , д – общий вид (обе стороны). Фото А. Г. Аверина

Fig. 2 . Bardiche from the collections of the Tobolsk Museum-Reserve (TM-5433): a – profile view; b , c – detailing (drawing, arbitrary scale); d , e – general view (both sides). Photo by Yu. G. Averin

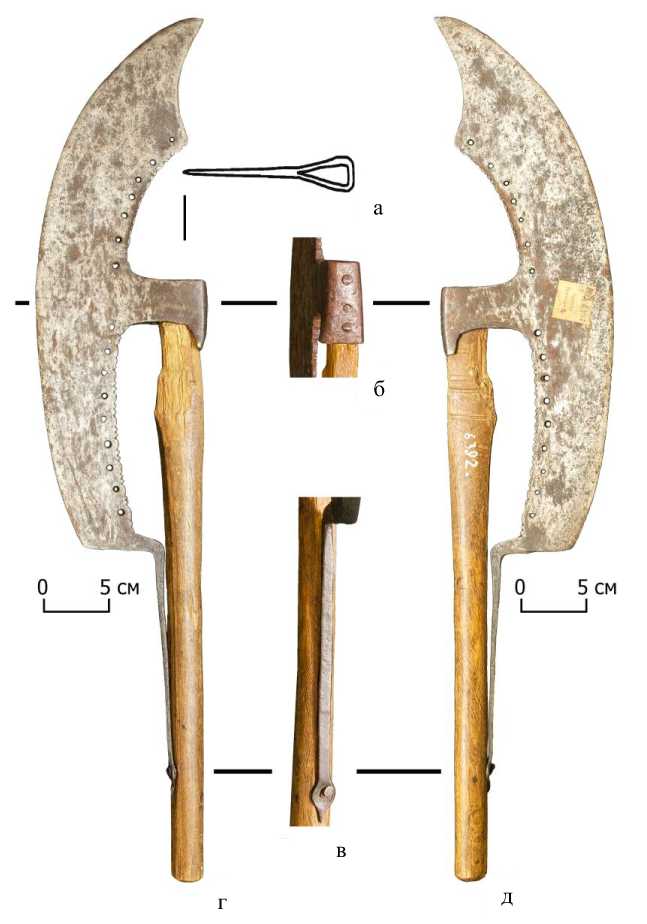

Рис. 3 . Бердыш из фондов Тобольского музея заповедника (ТМ-5434): а – профиль; б , в – детализация (масштаб произвольный); г , д – общий вид (обе стороны).

Фото А. Г. Аверина

Fig. 3 . Bardiche from the collections of the Tobolsk Museum Reserve (TM-5434): a – profile view; b , c – detailing (arbitrary scale); d , e – general view (both sides). Photo by Yu. G. Averin

Тип 2: бердыш с еломанью (номер хранения ТМ-5434, инвентарный номер ВО-82) (рис. 3). Он был найден в Тобольске в старом доме Большаковых и передан в музей в дар от М. Д. Субботиной в 1916 г. Высота предмета составляет 63,5 см, ширина – 14 см, толщина × высота по обуху – 5,8 × 3 мм. В верхнем конце тупья находится выступ – еломань. Вдоль края тупья находятся сквозные отверстия – 7 выше шейки и 9 ниже шейки. Подобно отверстиям тупье украшено декоративным элементом, который Л. А. Бобров описал как «полукруглые фестоны, перемежающиеся двумя острыми зубцами», и, как уже отмечалось. схожие фестоны наблюдаются на оружии, опубликованном в книге А. В. Висковатого [Бобров,

2011, с. 301; Висковатый, 1899, с. 68]. Обух имеет треугольную проушину 2 × 4,5 см. В задней его части находятся три сквозных отверстия для гвоздевого крепления (рис. 3, г ). Нижний конец лопасти переходит в плоскую косицу (длина около 19 см, сечение – 0,5 × 1 см), имеющую каплевидное завершение со сквозным отверстием для гвоздевого крепления (рис. 3, д ).

Бердыш был найден с ратовищем, опиленным чуть ниже косицы. Насколько можно судить, укоротил его предшествующий владелец, чтобы сделать оружие более компактным. Следовательно, существует вероятность, что сохранившаяся часть древка является оригинальной. В верхней части, начиная сразу от обуха, ратовище украшено восьмью парно расположенными прорезанными линиями. Здесь же у древка наблюдаются частичные утраты.

Территориально ближайшие образцы такого вооружения хранятся в тюменском Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, которые были опубликованы В. И. Карпухиным в 2016 г. [Ермак…, 2016, с. 211–212]. Всего представлено два бердыша, поступившие в фонды как дар основателя Тюменского музея Н. М. Чукмалдина, найденные в районе р. Бабарынка (правый приток р. Туры, протекает фактически на территории современного г. Тюмень). Эти находки также принадлежат к двум описанным выше типам. Как сообщает автор публикации, невозможно утверждать, что это оружие принадлежало казакам из дружины Ермака, но все образцы были найдены на территории Тюменского региона и отражают историю покорения Сибири Московским государством [Там же].

Выше уже было обозначено, что бердыши находились на вооружении сибирских гарнизонов во второй половине XVII в. Одно из первых упоминаний бердышей, известных нам по документам, касающимся территорий за Уралом, содержится в царском указе 1675 г., запрещающем продажу «в Тоболску, в Томску, и Тоболского и Томского розряду» и в других землях аборигенному населению огнестрельного и холодного оружия, в том числе и бердышей (ДАИ, 1857, с. 375).

Начиная с 1670-х гг. в Тобольске совершались попытки организовать военные силы на регулярной основе, когда первоначально были созданы рейтарский, солдатский, а потом и драгунский полки. Есть прямые указания, что для последнего бердыши являлись штатным оружием. Так, согласно царской грамоте 1679 г. в Тобольск из Москвы должны были быть присланы бердыши для вооружения новоприбранных драгун (ДАИ, 1859, с. 352). Здесь следует привести мнение А. В. Дмитриева, который считает, что в конце XVII в. мушкеты и бердыши составляли основу вооружения тобольских драгун. Автором приводятся данные о поступлении из Москвы почти 300 единиц, которые следовало раздать в слободах драгунам и зачесть им в оклады по 3 алтына и 2 деньги за бердыш [Дмитриев, 2008, с. 175]. Это соотносится с данными, согласно которым бердышами вместо шпаг и пик вооружались 300 человек в каждом драгунском или солдатском полку [Летин, 2002, c. 17].

Примечательно, что в росписи служилых людей военных запасов 1684–1685 гг. нескольких сибирских городов холодное древковое оружие упоминается только в Мангазее. В наряде было учтено «11 бердышев, 29 пик долгих, 40 полупик с копьи» (ДАИ, 1869, с. 272). Это не означает, что в других местах его не было, очевидно, что оно находилось у служилых людей на руках.

Редкие упоминания фактов изготовления и использования бердышей можно найти в отписке тюменского воеводы 1687 г. о мерах, принятых им для увещевания раскольников. Им сообщалось, что на заимке у оброчного крестьянина Кузки Решетникова «три человека чернцов да два брата Гришки Морозовы с товарыщи, выезжают из пустыни со многими людми, человек по сороку и по пятидесят, с ружьем и с копьи и с бердыши» и вывозят с полей ближайших деревень хлеб. И отдельно сообщается, что «те расколники завели кузнецов и куют копья и бердыши, и к болшей дороге выходят и людей бьют и грабят и платье отымают» (ДАИ, 1867, с. 15). Тобольский воевода отнесся к этой информации со всей серьезностью и в ответ направил отряд 100 человек на помощь тюменским служилым людям (ДАИ, 1867, с. 17). Можно видеть, что, во-первых, в Зауралье имеется пример производства такого холодного оружия даже в сельской местности, и, во-вторых, бердыш в данном случае выступает именно как оружие разбоя. Эти обстоятельства являются интересными, хотя и отдаленными аналогиями сведений о восстании в Приамурье 90-х гг. XVII в., приведенных Е. А. Багриным.

При этом следует считать, что основная часть бердышей попадала в Сибирь благодаря организованным государственным поставкам, хотя есть свидетельства об их частном ввозе. Например, при досмотре верхотурской таможни 1685–1686 гг. среди товаров, ввозимых в Сибирь, у тобольского человека литовского списка Микитки Лосева значилось два бердыша (ДАИ, 1872, с. 297).

Согласно данным, опубликованным В. Д. Пузановым, в тобольской казне в 1696 г. наряду с запасами ручного огнестрельного оружия хранились 1 000 бердышей [Пузанов, 2016, с. 116]. Известно, что в тот же год 20 бердышей были отданы караулу стрельцов в проезжей городовой башне Тобольска [Там же, с. 117]. Можно уверенно говорить, что для того времени бердыш стал постоянной частью набора вооружения воинов, направлявшихся для защиты южных рубежей. Как следует из царского указа, «чтоб у служилых людей, которые посланы будут из Тобольска и Тюмени, и у беломестных казаков пищали и сабли и бердыши и копье и всякое ружье у всех было доброе» (ПСЗРИ, 1830, с. 354). К концу столетия на законодательном уровне предписывалось, чтобы в городах и слободах Тобольского уезда (а особенно в поселениях, близких к степям, т. е. в местах, находящихся под постойной угрозой военного нападения), каждый имел личное оружие – ружья, копья, бердыши [Там же, с. 121].

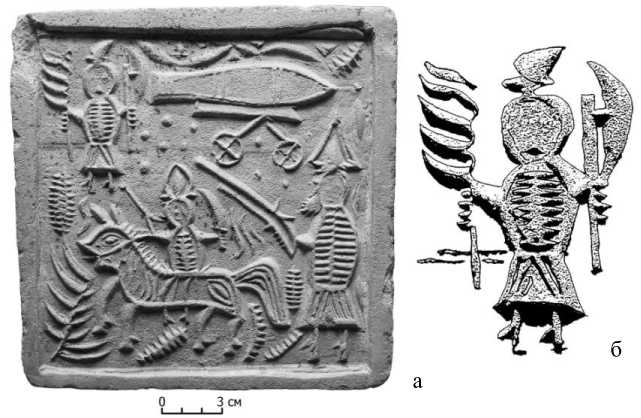

В это время бердыш становится постоянным атрибутом, с которым ассоциировался облик военного человека, что косвенно можно подтвердить изображением батальной сцены на терракотовом изразце (рис. 4). Изразец является случайной находкой, сделанной на территории Тобольского кремля А. В. Нескоровым и переданной в Тобольский музей-заповедник

Рис. 4. Терракотовый изразец из фондов Тобольского музея-заповедника (ТМ-18909/2): а – общий вид (фото А. Г. Аверина);

б – изображение война с бердышем (прорисовка, масштаб произвольный)

Fig. 4 . Terracotta tile from the collections of the Tobolsk Museum-Reserve (TM-18909/2): a – general view (photo by Yu. G. Averin);

b – image of the warrior with bardiche (drawing, arbitrary scale)

в 1991 г. (номер хранения ТМ-18909/2). Лицевая часть предмета имеет размеры 19,0 ×19,3 см (рис. 4, а ). В верхнем правом углу находится изображение пушки на лафете, ниже – воин в доспехах, вооруженный пищалью. В нижнем левом углу всадник на лошади, вооруженный саблей. И в верхнем левом углу воин в доспехах, который в правой руке держит, вероятно, знамя, а в левой – бердыш с лопастью в форме полумесяца (рис. 4, б ).По стилистике изображения и его композиции тобольский изразец можно считать близким к московским изразцам, опубликованным Л. Р. Розенфельдтом и повествующим об осаде царем Александром Македонским «града Египта» [Розенфельдт, 1968, с. 61]. Несмотря на то что московские изразцы посвящены событиям античного периода, их рисунки отражают реалии XVII в. В Тобольске изразцовое производство формируется непосредственно под московским влиянием в 80-е гг. XVII в. вместе с началом каменного строительства [Балюнов, 2016, с. 69]. Вероятнее всего, здесь имела место сибирская адаптация «московского» сюжета, и можно предполагать, что изображение на тобольском изразце показывает то, как мастер представляет современное ему вооружение служилых людей. При этом стоит заметить, что на нескольких рисунках, опубликованных Л. Р. Розенфельдтом, в руках у воина также изображен бердыш [Розен-фельдт, 1968, табл. 20, 1 ; табл. 22, 3 ], однако тобольский рисунок не является их копией, а в изображении этого оружия присутствует почерк автора.

Можно считать, что в Западной Сибири бердыши поступили на вооружение заметно позднее, чем в Европейской России. Они имели здесь широкое распространение, хотя их местное производство было развито слабо. Сопоставление тобольских и тюменских экспонатов позволяет утверждать, что даже в рамках одного типа они имеют явные отличия. Впрочем, подобные отличия наблюдаются и для других известных нам бердышей из собраний сибирских музеев. С учетом того, что именно через Тюмень и Тобольск осуществлялись основные поставки оружия в Сибирь, даже такое небольшое количество, как четыре экземпляра, позволяет примерно представить, какими бердышами были вооружены служилые люди за Уралом. В целом два описанных типа являлись наиболее распространенными на территории Московского государства в XVII в. [Двуреченский, 2015, с. 191–193].

Заключение

В начале XVIII в. бердыши постепенно выводятся из комплекса вооружения. Согласно списку 1707 г. в тобольской казне все-таки продолжало храниться 1 000 бердышей (Сметные списки…, 1885, с. 68). В данном случае можно считать, что такое количество оружия указывает на то, что местными служилыми людьми оно было не востребовано. В дальнейшем эти бердыши поступают на вооружение отряда И. Д. Бухгольца, отправившегося в поход в верховья Иртыша в 1715 г. В описях имущества отряда обозначено 960 «бердышей старых» (Доклады и приговоры…, 1897, с. 844, 846). Несмотря на то что экспедиция вооружалась в основном по последним требованиям времени, существовавшие проблемы со снабжением заставили И. Д. Бухгольца брать старые запасы. Очевидно, что это оружие уже не могло вернуться в Тобольск и осталось в гарнизонах новых южных крепостей.

Следует добавить, что бердыши, уже перестав быть штатным вооружением, могли храниться на складах еще долгое время. В Сургуте в 1760 г. в казне находилось 84 таких топора [Древний город на Оби…, 1994, с. 165]. Из европейских примеров можно привести случай, когда в годы Крымской войны в Соловецкой крепости, находившейся под угрозой нападения со стороны англичан, монахи достали бердыши из оружейной палаты монастыря [Буров, 2019, с. 278].

Еще один поздний вариант использования бердышей, уже описанный в научной литературе, – это применение их в магических обрядах финно-угорских народов Западной Сибири. Согласно отчету Л. Р. Шульца о результатах экспедиции Тобольского губернского музея на р. Салым в 1911 г., в священном амбаре местных остяков хранился «бердыш, очень похожий на имеющийся здесь в Музее татарский» [Шульц, 1911, с. 10]. В данном случае исследова- тель, очевидно, как аналог приводит описанный выше бердыш с месяцевидной лопастью (ТМ-5433). Тогда же другим участником экспедиции, художником Г. И. Лебедевым, был сделан рисунок салымского топора, визуальное изучение которого позволяет нам согласиться со сделанной аналогией (см. рис. 1, 2). В дальнейшем при строительстве поселка Салым бердыш был найден и стал экспонатом Нефтеюганского районного музея; опубликован А. П. Зыковым [Щит и меч…, 2008, с. 104]. Еще один пример ритуального использования зафиксирован А. В. Бауло на святилище Хоран-ур-ики. Здесь бердыш также хранится в амбарчике, откуда изымается для участия в обряде жертвоприношения [Бауло, 2004, c. 100].

С учетом всего вышесказанного, следует отметить, что дальнейшее изучение бердышей должно базироваться на максимально полном учете и каталогизации всех образцов, хранящихся прежде всего в музеях. На современном этапе исследований можно считать, что за Уралом это оружие появляется заметно позднее, чем в европейской части России. В Сибири не наблюдается каких-то трансформаций форм бердышей. Здесь на вооружении находилось два основных типа этого оружия, которые существовали одновременно. В основном за Урал они поступали в составе централизованных поставок, хотя известны также редкие случаи ввоза в частном порядке. Кроме того, небольшое количество бердышей могло изготавливаться в Сибири, причем даже в сельских кузницах. Это оружие в значительном количестве находилось на вооружении первых драгунских полков и беломестных казаков. Даже при реорганизации войск в период петровских реформ не произошло полного отказа от бердышей, которые длительное время могли храниться на военных складах.

Список литературы Бердыши из собраний Тобольского музея-заповедника

- Багрин Е. А. Военное дело русских на восточном пограничье России в XVII в.: тактика и вооружение служилых людей в Прибайкалье, Забайкалье и Приамурье. СПб.: Нестор-История, 2013. 288 с.

- Балюнов И. В. Археологические свидетельства влияния Северо-Восточной Руси на материальную культуру населения города Тобольска конца XVI – XVII в. // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2016. № 5 (43). С. 67–71.

- Балюнов И. В. Асимметричный топор из фондов Тобольского музея-заповедника // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2021. Т. 20, № 5: Археология и этнография. С. 104–114. DOI 10.25205/1818-7919-2021-20-5-104-114 Бауло А. В. Атрибутика и миф: металл в обрядах обских угров. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. 157 с.

- Бобров Л. А. Русские бердыши и «топорки» из сибирских музеев и проблема применения длиннодревкового ударно-рубящего оружия в Сибири в XVII веке // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, № 7: Археология и этнография. С. 300–307.

- Буров В. А. Бердыши XVII в. из раскопок Соловецкого монастыря // КСИА. 2019. Вып. 255. С. 277–286.

- Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск: с рисунками, составленное по Высочайшему повелению. 2-е изд. СПб.: Изд. Главнаго интен-дантскаго упр., 1899. Ч. 2. 24 с.

- Власов Д. А. К вопросу о происхождении и бытовании бердышей в России XVII века // История военного дела: исследования и источники. 2012. Т. 2. С. 456–478. URL: http:// www.milhist.info/2012/10/05/vlasov (дата обращения 05.10.2012).

- Двуреченский О. В. Холодное оружие Московского государства XV–XVII вв. Тула: Изд-во Гос. музея-заповедника «Куликово поле», 2015. 498 с.

- Дмитриев А. В. Войска «нового строя» в Сибири во второй половине XVII века. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2008. 240 с. Древний город на Оби: история Сургута [К 400-летию города]. Екатеринбург: Тезис, 1994. 325 с.

- Eрмак – гордость России: краткий исторический справочник. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2016. 346 с.

- Летин С. А. XVII столетие. Стрелец // Империя. 2002. № 2 (2). С. 12–18.

- Лыткин Н. А. Археологический отдел Тобольского губернского музея. Тобольск: Тип. Тобольского губернского правления, 1890. 17 с.

- Писарев А. Е. Бердыши русской пехоты. Середина – вторая половина XVII века // Армии и битвы. 2008. № 9. С. 15–29.

- Пузанов В. Д. Политика русского государства по снабжению уездов Сибири оружием в XVII в. // Исторический формат. 2016. № 4 (8). С. 106–123.

- Розенфельдт Р. Л. Московское керамическое производство XII–XVII вв. М.: Наука, 1968. 124 с. (САИ. Вып. Е1-39)

- Чубинский А. Н. О русских бердышах // Война и оружие: новые исследования и материалы: Тр. VIII Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во ВИМАИВиВС, 2017. Ч. 4. С. 492–518.

- Шульц Л. Р. Краткое сообщение об экскурсии на реку Салым Сургутскаго уезда // ЕТГИ. 1913. Вып. 21. С. 1–17

- Щит и меч Отчизны. Оружие Урала с древнейших времен до наших дней. Екатеринбург: Раритет, 2008. 464 с.