Беременность и роды у больных с предраком и раком шейки матки

Автор: Леваков Сергей Александрович, Шабловский О.Р., Кедрова Анна Генриховна, Ванке Никита Сергеевич, Нечаева О.В., Торубаров С.Ф.

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 (3), 2010 года.

Бесплатный доступ

С целью сохранения репродуктивного здоровья женщин с патологией шейки матки (ШМ) проанализированы влияния инвазивных методов лечения интраэпителиальных неоплазий (CIN) на беременность и роды. Применяемые методики лечения оценены в сравнительном аспекте, выявлены факторы, повышающие риск гестационных осложнений. Особенности клинических наблюдений беременных женщин с предраком или микроинвазивным раком ШМ позволили обобщить данные мировой литературы и дать собственную оценку стандартной практики лечения беременных.

Интраэпителиальная цервикальная неоплазия (cin), электрохирургическая эксцизия шейки матки, беременность

Короткий адрес: https://sciup.org/14338337

IDR: 14338337

Текст научной статьи Беременность и роды у больных с предраком и раком шейки матки

Актуальность темы улучшения репродуктивного здоровья женского населения ни у кого не вызывает сомнений и имеет большое медицинское и социальное значение. Этому способствуют данные статистики, неумолимо показывающие смещение возраста первых родов к 30-35 годам, что увеличивает риск развития онкологической патологии у беременных (рис. 1).

—^^Предпосылки для разработки органосохраняющиЗГметодик при предраковых, пограничных и онкологических заболе^а*ц^ях у женщин [RFA-HD-09-009].

Рост онкологической заболеваемости среди молодых женщин (20-45 лет) и увеличения возраста женщины при первых родах (30-35 лет).

Рис. 1. Актуальность внедрения новых органосохраняющих методик при предраковых, пограничных и онкологических заболеваниях у женщин среднегодовой темп прироста заболеваемости среди молодых жен шин от 0.9 до 4% в год

_____________ Давыдов М.И., Аксель Е., Статистика онкологических заболеваний, 2008 |

Наиболее распространенной злокачественной опухолью женских гениталий, диагностируемой у беременных, до сих пор остается рак шейки матки (РШМ) с частотой

Таблица 1

Частота выявления опухолей у беременных женщин [по 1, 2, 3].

|

Патология |

Частота выявления у беременных женщин |

|

Меланома |

1 случай на 1000-10000 беременных |

|

Рак молочной железы |

1 случай на 3000-10000 беременных |

|

Рак шейки матки |

1 случай на 2000-10000 беременных |

|

CIN I-III |

1 случай на 100 беременных |

|

Лимфомы |

1 случай на 1000-6000 беременных |

|

Рак яичников |

1 случай на 10000-100000 беременных |

|

Рак толстой кишки |

1 случай на 13000-15000 беременных |

Таблица 2

Клинические наблюдения применения комбинированного метода лечения РШМ (химиотерапия + операция Вертгейма) у беременных

тистики (табл. 1) по онкологическим заболеваниям, выявляемых во время беременности, очень разноречивы, что свидетельствует о наличии множества факторов, влияющих на процесс начального канцерогенеза, и его прогноз во время гестации [2, 3].

В большинстве таких случаев патология шейки матки уже имелась до наступления беременности, но не была идентифицирована и правильно излечена. Путь канцерогенеза РШМ не является сиюминутным процессом, а занимает от 3 до 8 лет. В связи с чем, правильный подход к диагностике и лечению предрака шейки матки остается актуальной проблемой, особенно с учетом статистики: «более 75% женщин при обращении к врачу уже имеют инвазивный рак I-II стадий». Такой диагноз часто становится фатальным для беременной, даже при всех возможностях современного комплексного лечения (табл. 2) [4].

Развитие местнораспространенных форм РШМ можно связать с нежеланием женщины терять фертильность, поэтому вопрос о разработке методик, позволяющих сохранить репродуктивную функцию, даже при начальной инвазии опухоли (Т1а – 1б1N0M0) является необходимым. Sonoda Y. и Abu-Rustum N. привели данные Memorial Slon-Kettering Cancer Centre

(New York) [5]: из 435 больных РШМ, которым была выполнена расширенная экстирпация матки, 186 пациенток находились в возрасте до 40 лет, из них у 101 больной размеры опухоли не превышали 2 см, причем 24 пациентки не имели детей. Потребность и желание женщины иметь ребенка заставляли больных отказываться от предложенной радикальной операции в 73% случаев, и только планомерная работа психолога помогала принять необходимое радикальное решение о расширенной гистерэктомии [6].

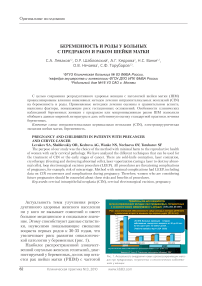

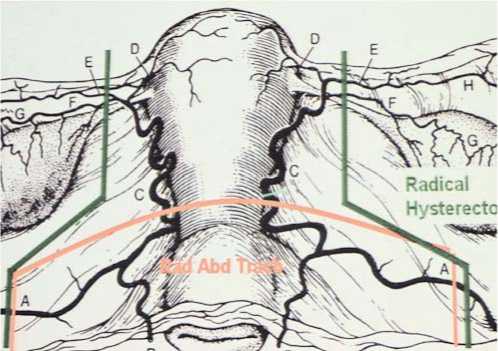

Клиническое внедрение новых органосохраняющих методик принесло уже оптимистические результаты [8, 9, 10]: сравнительная безрецидивная выживаемость в группах больных после операции Вертгей-ма (n=885 больных) и радикальной экстирпации шейки матки с тазовой лимфаденэктомией (n=114 больных) (рис. 2Б, В, Г, Д) не выявила достоверных отличий, а долгосрочный прогноз был одинаковым для пациенток с опухолью до 2 см.

По мировым данным, 5-летняя безреци-дивная выживаемость в группе после расширенной абдоминальной экстирпации шейки матки и после операции Вертгейма не различалась и составляла 3,2 и 5% соответственно. Эти данные доказывают адекватную радикальность операции при сохранении матки у молодых женщин (рис. 2А).

Статистика новых операций накапливается медленно. Во всем мире их сделано не более 3000 тыс., и только 1/2 часть удовлетворяет пятилетнему критерию выздоровления. Продолжает накапливаться мировой опыт органосохраняющего комбинированного лечения при размерах опухоли более 2,5 см (T1b2N0M0).

Рис. 2А. Зоны резекции при расширенной экстирпации шейки матки и операции Вертгейма (схема предоставлена Abu-Rustum Nadeem R)

Рис. 2Б. Матка пришита отдельными швами к влагалищу, хорошо визуализируются подвздошные пространства без лимфатических узлов и клетчатки.

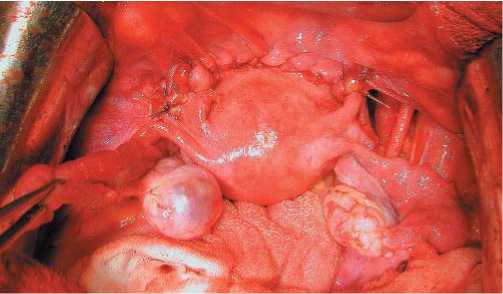

Рис. 2Г. Макропрепарат удаленной ШМ с параметральной клетчаткой

Рис. 2В. Матка с измененной ШМ отсечены от влагалища на уровне средней трети

Рис. 2Д. Осмотр купола влагалища в зеркалах через 3 мес.

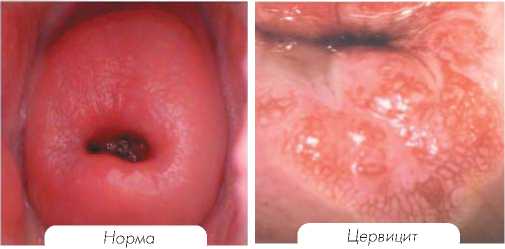

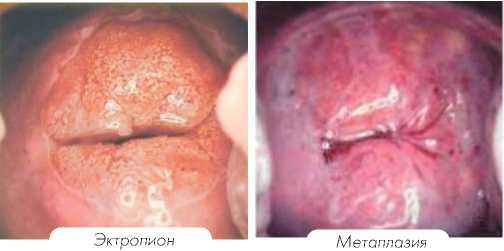

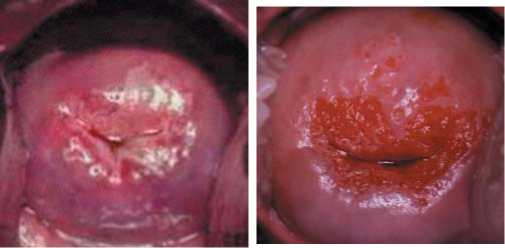

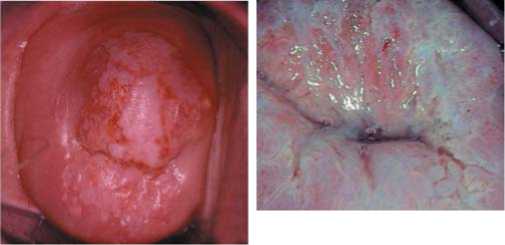

функцию ближайшие 1-2 года. К сожалению, в настоящий момент все известные инвазивные методы, применяемые в качестве стандарта лечения предопухолевой патологии шейки матки, могут осложнить течение беременности и родов [11, 12]. В связи с чем, особая ответственность ложится на врача женской консультации как в обследовании такой пациентки, так и в выборе метода терапии. Изменение гормонального статуса и усиление кровоснабжения шейки матки приводят к физиологическим особенностям эпителия, которые часто манифестируют диспластические процессы шейки матки (рис. 3 и 4).

В этих случаях терапия начинается с 2-4 курсов химиотерапии, и при ее эффективности выполняется абдоминальная расширенная экстирпация шейки матки.

Еще одной острой клинической проблемой является предраковая патология шейки матки и микроинвазивный рак. Такая патология часто встречается у молодых 2535-летних, еще нерожавших женщин, которые хотели бы сохранить репродуктивную функцию с минимальными рисками для будущей или развивающейся беременности. В этих случаях выбор лечения требует современного подхода к диагностике: обязательное ДНК-тестирование на ПВЧ и индивидуальный подход в каждом отдельном случае. Для оптимизации лечебной тактики необходимо выделить два временных параметра: опухоль выявлена во время беременности и у молодых женщин, планирующих выполнить репродуктивную

Рис. 3. Фоновые изменения эпителия шейки матки у беременных

Дисплазия легкой степени (CINI)

Дисплазия умеренной степени (CINII)

Дисплазия тяжелой степени (CINIII)

Ca in situ

Рис. 4. Предраковые изменения эпителия шейки матки у беременных

гичности доброкачественных и пограничных изменений шейки матки у беременных многие специалисты выбирают выжидательную тактику с кольпоскопическим контролем, что обусловлено случаями обратного развития и восстановления эпителия после родов. Однако процессы регенерации и метаплазии длительны и требуют нормального биоценоза влагалища, чему и отводится первичная роль в комплексном подходе лечения [17].

Таким образом, с учетом актуальности выбранной тематики, нами изучены особенности репродуктивной функции и течения беременности и родов у 234 пациенток после применения стандартных методов лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN I-III), а также особенности развития дисплазии шейки матки, выявленной в I триместре беременности у 18 женщин.

Для выбора оптимальной лечебной тактики у молодых нерожавших женщин с патологией шейки матки нами сформулированы следующие задачи:

Особенно яркая картина визуализируется на фоне хронического воспаления или гиперпластических процессов (полипы, папилломы, лейкоплакии, эндометриоз). Их частота достигает 81% [13]. По величине и форме эктопия может иметь кольцевидную форму в виде каймы различной ширины вокруг наружного зева, а иногда быть представленной ярко-красными «бархатными» участками неправильной формы, которые легко кровоточат при контакте [14, 15, 16]. При нормальном течении беременности эстриол способствует дифференцировке обнаженных резервных клеток в многослойный плоский эпителий; при отклонении от нормального течения наблюдается падение уровня эстриола и повышение прогестерона, что приводит к усиленной гиперплазии и пролиферации железистых структур из резервных клеток эпителия, особенно при хронических воспалительных процессах. С учетом полиэтило-

-

1. Разработать комплекс клинико-диагностических мероприятий для выработки оптимальной тактики лечения больных эпителиальными дисплазиями шейки матки у нерожавших женщин с учетом данных цитологического и гистологического исследований.

-

2. Оценить репродуктивную функцию у больных эпителиальными дисплазиями шейки матки в четырех группах:

-

а) после ножевой конизации шейки матки;

-

б) после диатермоконизации шейки матки;

-

в) после криодеструкции или лазервапо-ризации шейки матки;

-

г) после радиоволновой эксцизии.

-

3. Установить прогностическую значимость тестирования на наличие онкогенного типа вируса папилломы человека (ПЦР, Нybrid Саpture II тест (США), «Ампли Сенс», Россия) у беременных женщин с CIN I-II.

-

4. Выработать оптимальную тактику лечения диспластических процессов шейки матки у нерожавших и беременных женщин.

В работе мы использовали международный термин цервикальная интраэпителиальная неоплазия – cervical intraepithelial neoplasia – CIN [18, 19], что соответствует степени тяжести дисплазии: СIN I – легкой степени, CIN II – умеренной, CIN III – тяжелой степени дисплазии и преинвазивной карциноме шейки матки. Методы лечения выбирали в зависимости от степени поражения шейки матки.

Материал и методы исследования

Настоящее исследование проводилось на базе консультативно-диагностического центра ФГУ КБ № 83 ФМБА России и Родильного дома № 16 УЗ САО г. Москвы. Работа включала проспективный и ретроспективный анализ репродуктивной функции у 234 нерожавших пациенток с CIN IIII после лечения, а также наблюдение за 18 беременными с патологией шейки матки (табл. 3). Общее наблюдение осуществлялось более 24 мес. Все больные разделены в группы в зависимости от методов лечения (табл. 4).

Таблица 3

Беременные с патологией шейки матки, выявленной в первом триместре

|

Группы, в зависимости от результатов цитологического скрининга |

Число больных |

Методы диагностики |

||

|

Положительный тест на ВПЧ (ДНК) |

Атипическая кольпоскопическая картина |

|||

|

I |

CIN I |

9 |

4 |

7 |

|

II |

CIN II |

7 |

5 |

5 |

|

III |

CIN III |

2 |

1 |

2 |

|

Всего беременных |

18 |

10 (55,5%) |

14 (77,8%) |

|

В I и II группах инвазивных методов лечения не применяли, в III группе выполнена конизация шейки матки радиоволновым методом.

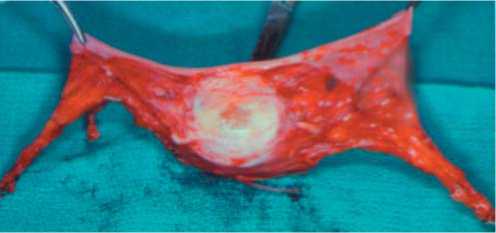

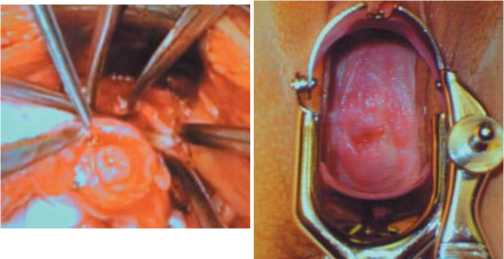

Общее обследование в группах проводили по следующим параметрам: клиническое наблюдение (анамнестические и объективные данные, включающие характер и особенности менструаций, сопутствующие заболевания, перенесенные инфекции, характер репродуктивной функции); гинекологический осмотр с расширенной кольпоскопией, цитологическим исследованием и определением ДНК вирусов (методы ПЦР, тесты Нybrid Саpture II (США) или «АмплиСенс ВПЧ», Россия). При наличии атипической кольпоскопической картины или цитологических результатов выполня- лась петлевая биопсия шейки матки с помощью аппарата «Сургитрон» фирмы «Ellman International» (США), с кольпос-копическим контролем. При взятии биопсии особое внимание обращали на широкое иссечение патологического очага, по возможности в пределах здоровых тканей (рис. 5).

При смещении переходной зоны в цервикальный канал дополнительно проводили выскабливание цервикального канала. Гистологические заключения трактовались по Д/CIS-классификации с учетом признаков HPV (кондилома, койлоцитоз).

Таблица 4

Методы лечения CIN I-III, у нерожавших женщин

|

Группы |

Хирургические методы лечения ШМ |

Степень CIN |

|||

|

CIN I |

CIN II |

CIN III |

ВСЕГО |

||

|

I |

Лазервапоризация или криодеструкция |

56 |

69 |

0 |

125 (53,4%) |

|

II |

Радиоволновая эксцизия |

0 |

39 |

13 |

52 (22,2%) |

|

III |

Электроконизация |

0 |

16 |

15 |

31 (13,2%) |

|

IV |

Ножевая конизация |

0 |

5 |

21 |

26 (11,1%) |

|

Всего больных |

56 |

129 |

49 |

234 (100%) |

|

При СIN I и CIN II при выборе деструктивных методов лечения проводилась предварительная биопсия шейки матки

Рис. 5. Широкое иссечение измененных тканей шейки матки

Результаты. Анализ отдаленных результатов лечения интраэпителиальной неоплазии показал, что беременность в течении первых 2 лет наступила у 86 (36,7%) больных CIN I–III, причем частота осложнений беременности и родов прямо коррелировала с уровнем резекции тканей шейки матки. Чаще осложнения наблюдались при максимальном объеме резекции, например, при ампутации шейки матки на уровне сводов влагалища – 23(60,5%), что выполнялось при CIN III. У больных после небольших резекций шейки матки, например, после циркулярной радиоволновой коницазии шейки матки, выполняемой при CIN I-II, число осложнений было достоверно ниже – 6 (15,8%) (p < 0,05) (табл. 5).

По нашим данным, лучшие результаты для будущей беременности были получены после радиоволновой резекции шейки матки – 2 (5,3%) и крио- или лазеродеструк-ции – 3 (7,9%).

В целом высокое число осложнений во время беременности после электрокониза-ции шейки матки, а также значительная глубина электротермического повреждения, ожога за счет сильного нагревания активного электрода делает этот метод менее перспективным при использовании как с целью сохранить фертильность у нерожавших женщин, так и для установления точной границы резекции. Морфологический анализ таких образцов давал оценку качества среза как «неудовлетворительный» из-за большой зоны термического ожога. Очевидное преимущество ножевой кони-зации шейки матки, с точки зрения сохранности четкого края резекции для гистологического исследования, почти полностью нивелируется после оценки осложнений во время беременности. При этом электроволновая эксцизия большой петлей (loop) или конусовидным электродом становится преимущественным методом выбора лечения начальной патологии ШМ [20]. Этот «бесконтактный разрез» осуществляется теплом, выделенным высоко-

Таблица 5

Беременные с патологией шейки матки, выявленной в первом триместре

Таким образом, основной проблемой ведения беременности после применения инвазивных методов лечения CIN I–III являлась угроза невынашивания и истмикоцер-викальная недостаточность шейки матки, что встречалось у 38 (44,2%) больных. Учитывая, что 85,5% больных имели повышенный риск прогрессирования заболевания, положительный тест на онкогенные типы HPV, то невозможность точной морфоло- гической оценки края опухоли являлось существенным недостатком деструктивных методов.

Результаты ведения беременных пациенток с интраэпителиальными поражениями шейки матки продемонстрировали высокую прогностическую значимость ДНК-диагностики на ВПЧ, так, у 8 из 9 пациенток с CIN I–II с «клинически значимой вирусной нагрузкой» (ВПЧ > 3 lg/105 клеток) потребовалось выполнить конизацию шейки матки во втором триместре беременности или через 1,5–2 мес. после родоразреше-ния, в то время как при отрицательных результатах теста было достаточно восстановить биоценоз влагалища и наблюдать, что привело в саморегрессии дисплазии уже к III триместру беременности.

Таким образом, современные методы диагностики и лечения предраковой патологии шейки матки и начального рака позволяют индивидуализировать клиническую стратегию в каждом конкретном случае для минимальной травмы репродуктивному здоровью женщины с учетом рисков прогрессирования заболевания.

Список литературы Беременность и роды у больных с предраком и раком шейки матки

- Козаченко В.П. Современное состояние проблемы рака шейки матки//Сборник «Заболевания шейки матки»/Под ред. В.Н. Прилепской. М., 1997.-С. 13-15.

- Вишневская Е.Е. Рак и беременность. Минск: Высшая школа, 2000. 320 с.

- Jemal A., Siegel R., Ward E. et al. Cancer statistics, 2007.//CA Cancer J. Clin. 2007; 57(1):43-66.

- Covens et.al. Radical vaginal trachelectomy spares fertility//Int. J. Obst. Gynaecol. 2006; 113: 719-24

- Abu-Rustum Nadeem R. Memorial Slon-Kettering Cancer Center, New York 2007

- Covens et.al. Radical vaginal trachelectomy spares fertility//Int. J. of Obstet. and Gynaecol. 2006; 113: 719-24

- Beiner ME, Hauspy J, Rosen B, et al. Radical vaginal trachelectomy vs. radical hysterectomy for small early stage cervical cancer: a matched case-control study. Gynecol Oncol. Aug 2008; 110(2):168-71.

- Кулаков В.И., Адамян Л.В. Новые технологии в гинекологии. М.: изд. Пантори, 2003. С. 3-11.

- Peck P. Trachelectomy may safely preserve fertility in women with cervical cancer//Reuters Cancer News, 1999, March

- Beiner M.E., Covens A. Surgery insight: radical vaginal trachelectomy as a method of fertility preservation for cervical cancer//Nat. Clin. Pract. Oncol. 2007;.4(6):353-361.

- Petignat P., Stan C., Megevand E., Dargent D. Pregnancy after trachelectomy: a high-risk condition of preterm delivery. Report of a case and review of the literature//Gynecol. Oncol. Serv., University Hospitals of Geneva, Geneva, 2004. 94(2):575-577.

- Урманчеева А.Ф., Берштейн Л.М., Бурмина М.М. и соавт. Гормональная реабилитация больных раком шейки матки после радикального хирургического лечения//Акуш. и гинекол. 2001. № 1. С. 18-22.

- Захарова Т.Н. Системный анализ папилломавирусной инфекции шейки матки у женщин молодого возраста: Автореф. дис. … канд. мед. наук. Тула, 2001; 24 с.

- Nobbenhuis M.A., Helmerhorst T.J., van den Brule A.J. et al. Cytological regression and clearance of high-risk human papillomavirus in women with an abnormal cervical smear//Lancet. 2001. 24;358 (9295):1782-1783.

- Kleinberg M.J., Straughn J.M., Stringer J.S., Partridge E.E. A cost-effectiveness analysis of management strategies for cervical intraepithelial neoplasia grades 2 and 3//Am. J. Obstet. Gynecol. 2003; 188(5):1186-1188.

- Kyrgiou M., Koliopoulos G., Martin-Hirsch P. et al. Obstetric outcomes after conservative treatment for intraepithelial or early invasive cervical lesions: systematic review and meta-analysis//Lancet. 2006;367(9509):489-498.

- Wright T.C. Jr, Massad L.S., Dunton C.J. et al. 2006 consensus guidelines for the management of women with abnormal cervical cancer screening tests//Am. J. Obstet. Gynecol. 2007; 197(4):346-355.

- Баггиш М. Кольпоскопия. Атлас-справочник: Пер. с англ. М., 2008

- Bar-Am A., Daniel Y., Ron I.G. et al. Combined colposcopy, loop conization, and laser vaporization reduces recurrent abnormal cytology and residual disease in cervial dysplasia//Gynecol. Oncol. 2000; 78: 47-51.

- Wright T.C. Jr, Cox J.T., Massad L.S. et.al. Consensus guidelines for the management of women with cervical intraepithelial neoplasia//Am. J. Obstet. Gynecol. 2003;189:295-304.