Берестяные изделия хунно-сарматской эпохи могильника Дялян (Горный Алтай)

Автор: Тетерин Юрий Витальевич, Пилипенко Сергей Алексеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются берестяные изделия из курганов завершающего этапа хунно-сарматской эпохи могильника Дялян в Горном Алтае. Данная категория источников сохраняется в археологических памятниках очень редко, поэтому каждая находка вносит весомый вклад в реконструкцию хозяйственно-бытового уклада населения данной эпохи. В мужском воинском захоронении кургана № 7 обнаружен берестяной колчан, в котором находились один костяной и три железных наконечника стрел. В женском захоронении кургана № 8 найдена берестяная коробочка с остатками косметического средства. Анализируется устройство и технология изготовления колчана и коробочки. Однослойный берестяной колчан, состоял из двух разных частей, имевших отличную друг от друга конструкцию. Высказывается предположение о том, что колчан был сшит специально для погребения. Прямоугольная берестяная коробочка изготовлена из одного листа бересты путем сложения углов по диагонали в треугольники и наложения друг на друга на торцевых стенках. Подобные простые по устройству берестяные сосуды имеют многочисленные аналоги в памятниках Средневековья и этнографической современности сибирских алтайцев, татар, хантов. Материалы могильника Дялян позволяют сделать вывод о том, что формы и конструкции изделий, технологические приемы обработки бересты, которые использовались в Средневековье и этнографическое время были известны в Горном Алтае и на юге Западной Сибири с хунно-сарматского времени.

Саяно-алтай, горный алтай, хунно-сарматская эпоха, курган, береста, изделие, берестяной колчан, берестяная коробочка

Короткий адрес: https://sciup.org/147219804

IDR: 147219804 | УДК: 903.26 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-117-124

Текст научной статьи Берестяные изделия хунно-сарматской эпохи могильника Дялян (Горный Алтай)

В хунно-сарматскую эпоху в быту народов Саяно-Алтая и юга Западной Сибири широко использовались берестяные изделия (туески, сосуды, коробочки, колчаны и др.). Но, к сожалению, артефакты из органических материалов в археологических памятниках данной эпохи сохраняются очень редко. Самые ранние находки берестяной посуды зафиксированы в Горном Алтае в погребении афанасьевской культуры могильника Бертек-33, датированного концом III ‒ началом II тыс. до н. э. [Савинов, 1994. С. 48‒49]. К более позднему времени относится уникальный по конструкции сосуд из раннескифского могильника Чесноково-1, исследованного в Степном Алтае. В пазы-рыкской культуре Горного Алтая береста использовалась для различных целей – пе-

* Исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 1.4539.2017/8.9).

Тетерин Ю. В. , Пилипенко С. А. Берестяные изделия хунно-сарматской эпохи могильника Дялян (Горный Алтай) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 7: Археология и этнография. С. 117–124.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 7: Археология и этнография © Ю. В. Тетерин, С. А. Пилипенко, 2017

рекрытия погребальных срубов и колод, оформления средств передвижения, украшения седел, колчанов, но берестяных сосудов пока не найдено. На севере Минусинской котловины берестяная прямоугольная коробочка с четырьмя вложенными в нее миниатюрными круглыми туесками обнаружена в тагарском могильнике Березовский [Вадецкая, 1999. С. 58. Рис. 31, 2-5 ].

В памятниках хуннской эпохи Саяно-Алтая берестяные изделия также представлены немногочисленными находками. В Хакасии два берестяных сосуда круглой и прямоугольной формы найдены в тесинском могильнике Барсучиха I, который датируется II‒I вв. до н. э. Опубликованы сведения о круглой расшитой ремешками коробочке с крышкой [Пшеницына, 1975. С. 160. Рис 3, 1 ]. Серия берестяных туесков-шкатулок происходит из могильника Аймырлыг (группа XXXI) в Тыве. В них содержались туалетные наборы (ножички, пинцеты) и обломки зеркал. Многие из них орнаментированы тамгообразными знаками и изображениями животных. Количество найденных берестяных предметов не указывается. Опубликованы сведения лишь об одной круглой коробочке с крышкой, украшенной изображениями идущих животных. Первоначально памятник был отнесен к постскифскому времени и датировался последними веками до нашей эры [Стамбульник, 1983. С. 41. Рис. 3]. Позже была обоснована датировка в пределах первых веков нашей эры [Вадец-кая, 1999; Худяков и др., 1999].

Поскольку находки предметов из бересты хуннской эпохи редки, каждая из них представляет несомненный интерес для реконструкции хозяйственно-бытового уклада древнего населения указанной территории. К числу таких предметов относятся остатки берестяного колчана и берестяная коробочка, обнаруженные в ходе археологических исследований курганного могильника Дя-лян, расположенного в Шебалинском районе Горного Алтая [Тетерин, 1991].

Отметим, что в настоящее время на территории Саяно-Алтая и юга Западной Сибири нет ни одного опубликованного и детально изученного берестяного колчана хунно-сар-матского времени. Берестяные сосуды, которые упоминались выше, также никогда не были предметом специального исследования. Мы надеемся, что введение в научный оборот результатов анализа находок из рас- копанных нами курганов № 7 и 8 могильника Дялян послужит основой для дальнейшего изучения устройства и способов изготовления берестяных артефактов данной эпохи.

Памятник находится на высокой террасе левого берега Катуни, в 3,5 км к юго-востоку от устья р. Ороктой, и включает в себя курганы скифского, хунно-сарматского и древнетюркского времени. Могильник исследовался в 1989‒1990 гг. в ходе аварийноспасательных работ в зоне затопления проектируемой в тот период Катунской ГЭС. Погребальные и поминальные объекты, которые относятся к завершающему этапу хунно-сарматского периода (V-VI вв. н. э.), располагались компактной группой в северо-западной части могильника. Раскопано 13 курганов, в двух из них найдены берестяные изделия сравнительно хорошей сохранности: в кургане № 7 – берестяной колчан, в кургане № 8 – берестяная коробочка. Оба изделия были взяты монолитом и в 2016 г. переданы С. А. Пилипенко для изучения и реконструкции.

Надмогильное сооружение кургана № 7 представляло собой плоскую каменную насыпь округлой формы диаметром 2,5 м, сложенную из скальных обломков в 1‒2 слоя. По периметру насыпи фиксировалось кольцо из более крупных камней. Под насыпью ‒ прямоугольная с округленными углами могильная яма размерами 3,5 × 1,6 × 1,3 м, ориентированная длинной осью по линии запад-северо-запад ‒ восток-юго-восток. Северо-западная часть могильной ямы располагалась за пределами надмогильного сооружения.

Могила не потревожена. На дне могильной ямы в северо-западной части ‒ развалившийся каменный ящик без перекрытия размерами 1,9 × 0,9 × 0,3 м. Юго-восточная торцовая плита отсутствовала. На ее месте ‒ сопроводительное погребение молодой особи взнузданного коня, уложенного по длине могилы, на правом боку с подогнутыми ногами, ориентированного на юго-восток. Шея коня сломана и уложена вместе с головой на круп.

Внутри каменного ящика на подстилке из войлока похоронен молодой мужчина 18‒20 лет (рис. 1). Покойный уложен вполоборота вдоль северо-восточной стенки ящика, головой на запад-северо-запад. Руки согнуты в локтях, кисти располагались в районе живота. Таз лежал на правом боку вплотную к стенке ящика, ноги подогнуты в коленях. Череп слегка отклонился к северо-восточной стенке ящика. Справа от человека, частично перекрывая его правое плечо, находились остатки мясной пищи ‒ ребра, позвонки, кости ног барана, первоначально уложенные, вероятно, на деревянное блюдо. Среди этих костей обнаружены фрагменты железного ножа. Справа, вдоль юго-западной стенки ящика, положен сложносоставной лук, от которого сохранилось семь роговых накладок: две концевых лежали на плите каменного ящика напротив правой берцовой кости, две срединные и одна фронтальная – напротив правого плеча, две других концевых – за северо-западной плитой каменного ящика. Под черепом покойного с левой стороны находилась серебряная витая серьга. У правого плеча ‒ прямоугольная железная рамка. Под левой рукой ‒ фрагменты железного однолезвийного кинжала. Здесь же, у пояса, напротив левой кисти ‒ роговая трубочка. Под левым локтем и позвоночником – остатки наборного пояса ‒ скопление многочисленных коррозированных, спекшихся железных предметов, в том числе железная пряжка со щитком. Берестяной колчан положен справа от головы покойного, его расширенный нижний конец опирался на торцовую плиту ящика, а верхний – на дно могилы (рис. 1, 1).

Колчан представлял собой усеченный берестяной конус длиной не менее 30 см. Частично истлели нижний торцевой край и середина колчана. Ширина верхнего края 9,5 см, ширина сохранившейся части нижнего торцевого края 13,5 см. В колчане обнаружены один костяной и три железных наконечника стрел, которые располагались остриями вниз к расширенному дну колчана. В процессе изучения могилы были взяты монолитом верхняя и нижняя части колчана. Степень сохранности и плотность бересты позволили подвергнуть данное изделие механической очистке щеточкой с жесткими ворсинками. В результате расчистки была удалена грязь с остатков колчана и выявлены следы проколов от различных инструментов.

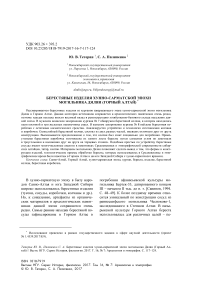

Осмотр и изучение частей колчана позволили выявить основные особенности его устройства. Корпус изделия однослойный, сшит из двух частей – верхней (рис. 2, а–а 1) и нижней (рис. 2, б , в–в 1). Обе части различались конструкцией. Для сборки каждой

Рис. 1. Курган № 7 могильника Дялян: 1 – берестяной колчан; 2 – скелет погребенного; 3 – пряжка; 4 – скелет лошади (фото Ю. В. Тетерина)

Рис. 2. Берестяной колчан из кургана № 7 могильника Дялян: а – оборотная сторона верхней части колчана; а 1 – лицевая сторона верхней части колчана; б – оборотная сторона нижней части колчана, состоящая из двух сегментов; в , в 1 – лицевая и оборотная стороны одной из пластин нижней части колчана

Рис. 3 . Курган № 8 могильника Дялян: 1 – берестяная коробочка; 2 – скелет женщины (фото Ю. В. Тетерина)

Рис. 4. Берестяные коробочки: 1 – из могильника Дя-лян ( а – вид снизу; б – вид сверху); 2 – из могильника Степной Чумыш (по: [Ширин, 2003])

из них применялись разные наборы инструментов. Листы сшиты швом в строчку с шагом в 1,5 см. Отверстия расположены в 1 см от вертикальной кромки листа и пробиты шилом, их диаметр достигал 0,5 см. Верхняя часть колчана состояла из фрагмента бересты, свернутой в трубку с наложением одного края на другой на 3,5 см. Примерные размеры фрагмента: длина 13,5 см, ширина 9,5 см (рис. 2, а–а1). С обратной стороны зафиксированы следы порчи колчана ножом от горловины до середины колчана. На рисунке они указаны слегка смещенной линией в центре изделия (рис. 2, а).

Нижняя часть колчана (рис. 2, б , в–в 1) состояла из двух прямоугольных листов шириной 13,5 и 10,5 см, длиной 9,5 см. Оба листа были пробиты толстым шилом вдоль продольных краев. Отверстия достигали диаметра 0,8–0,9 см и располагались в 1 см от вертикальной кромки листа. Вертикальные стыковочные швы были смещены от центра оси колчана ближе к краю корпуса на 4 см. Следов жесткого внешнего каркаса не прослеживалось, что подтверждается и отсутствием отверстий на боках верхней и нижней частей колчана. Аналогичный способ внутреннего наложения листов зафиксирован на берестяном колчане из средневекового погребения могильника Сопка-2 [Молодин, Соловьев, 2004. Табл. V, 1в ].

Можно предположить, что донышко изделия было деревянным или берестяным и запрессовано в распаренный корпус его нижней части. Об этом свидетельствуют отсутствие проколов для пришивания дна и наличие в колчане стрел с железными наконечниками. Подобный прием применяют и современные мастера при изготовлении туесов. Таким же образом, видимо, были изготовлены сосуды с деревянными донышками из Ноин-Улинских курганов. По мнению С. И. Руденко, стенки таких туесков-ведерок могли быть берестяными [1962. С. 36. Рис. 26, з , к , л ]. Возможно, так же были устроены и берестяные сосуды с деревянными донышками из кокэльских погребений Тывы [Вайнштейн, 1970, С. 43. Рис. 68, 4 ]. Допустимо предполагать, что верхняя более узкая часть была просто вставлена в нижнюю расширенную часть колчана, поскольку следов поперечных проколов на краях соединения обеих частей изделия не прослеживается.

Размеры, конструкция и способ изготовления предмета позволяют предположить, что он был сшит наспех и, возможно, специально для погребения. Судя по характеру замятий в уголках отверстий, листы были сшиты крупной нитью или тонким жгутом сарги. Все листы колчана собраны так, что рисунок почек располагался поперек листа заготовки, белой стороной у верхней части наружу, а у нижней части колчана внутрь. Внешний белый слой был предварительно счищен. Кора была снята ранней весной или осенью с молодой березы, так как она имела характерный для этих времен года серый цвет. Обе части колчана состояли из бересты с разных деревьев. Небольшие размеры заготовок и простота конструкции свидетельствуют о малом количестве времени, затраченном на заготовку материала и изготовление изделия. Береста, судя по лопнувшим фрагментам, не была выварена перед работой. Все действия производились ножом, шилом и иглой. Отметим также, что все более поздние средневековые колчаны с соединением листа внахлест по центру оси, в которых найдены настоящие стрелы, были как минимум двухслойными. В пользу высказанного предположения свидетельствуют и особенности погребального обряда, зафиксированного в кургане № 7. Надмогильное сооружение сравнительно небольшое и не соответствует размерам могильной ямы. Каменный ящик сооружен небрежно (одной из торцевых стенок не было, отсутствовало также и каменное перекрытие над ящиком), что не характерно для мужских погребений данного могильника. Сопроводительное погребение молодого коня выполнено в противоположенную сторону от погребенного, но шея его переломлена, и голова ориентирована на северо-западный сектор горизонта, как и в других конских захоронениях могильника. Сам колчан прислонен к стенке ящика горловиной вниз, а дном вверх. Вероятно, молодой мужчина из кургана № 7 не имел еще высокого воинского статуса и был похоронен по упрощенному обряду. Этим, вероятно, и объясняется простота конструкции колчана.

Надмогильное сооружение кургана № 8 того же могильника представляло собой плоскую каменную насыпь из скальных обломков неправильно округлой формы диаметром 2 м. По периметру насыпи фиксировались отдельные более крупные камни. Под насыпью вскрыта прямоугольная с округленными углами могильная яма размерами 1,8 × 0,8 × 1,3 м, ориентированная длинной осью по линии запад-северо-запад ‒ восток-юго-восток.

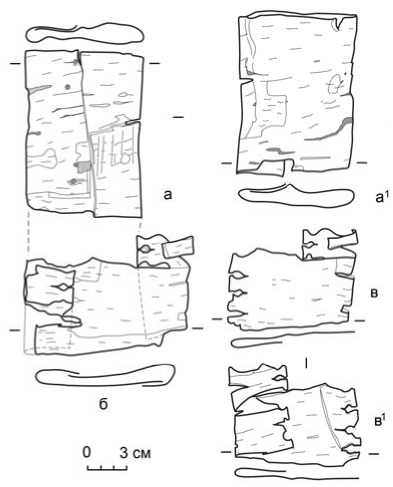

Могила не потревожена. На дне могильной ямы ‒ каменный ящик, сложенный из специально обработанных, плотно пригнанных друг к другу плоских плит размерами 1,5 × 0,6 × 0,4 м. Ящик имел двойное перекрытие: сверху он был закрыт такими же плитами, плотно прилегавшими друг к другу, а нижнее перекрытие состояло из тонких жердей, уложенных вдоль каменного ящика. На дне ящика находился скелет молодой женщины (рис. 3). Она была уложена, вполоборота на правом боку с подогнутыми ногами, головой на запад-северо-запад, руки согнуты в локтях, правая кисть покоилась на правой тазовой кости, левая кисть – на правой руке. На поясных позвонках ‒ круглая железная пряжка с подвижным язычком, у правого плеча ‒ фрагменты железного ножа и берестяная прямоугольная коробочка без крышки (рис. 3, 1), в которой находился порошок бело-розового цвета. Вероятно, это остатки какого-то косметического средства.

Берестяная коробочка относится к типу простейших берестяных сосудов, хорошо известных в средневековой археологии юга Западной Сибири и этнографии сибирских татар, алтайцев, хантов под названием «ку-женька». Она изготовлена из одного листа прямоугольной формы размерами 9 × 10 см. Края заготовки были подогнуты с четырех сторон на 6 см. Образовавшиеся углы сложены по диагонали в треугольники и отогнуты к торцам с наложением друг на друга, после чего вдоль верхнего края параллельно краям торцевых стенок ножом были пробиты отверстия размерами 0,5 × 0,2 см и прошиты узкой лентой сарги (рис. 4). Судя по следам от замятий на краях торцов, сарга шла наискосок через край, напоминая обметочный шов. Коробочка, как и колчан, изготовлена ранней весной, до начала сокодвижения березы, или ранней осенью, поскольку кора имеет характерный темно-серый оттенок и следы луба.

Коробочка из Горного Алтая в настоящий момент является одной из самых ранних находок этого типа берестяных сосудов на юге Западной Сибири. В качестве аналога можно привести находку фрагмента берестяного изделия, который определяется автором, как совок или часть коробочки из могильника Степной Чумыш 2 (рис. 4, 2). Исследователь данного памятника относит его к фоминской культуре и датирует III– IV вв. н. э. [Ширин, 2003. С. 125. Рис. 2, 2]. Более поздние находки берестяных сосудов этого типа на Алтае происходят из могильников Раздумье-1 и Сростки-1, которые датируются XIII–XIV вв. н. э. [Уманский, 1987. С. 89; Горбунов и др., 2013. С. 105]. Фактически эта форма под разными назва- ниями бытовала у многих народов юга Западной Сибири до начала ХХ в. [Федорова, 1994]. Таким образом, горно-алтайская находка свидетельствует о непрерывности бытования данного типа сосудов на юге Западной Сибири и в Горном Алтае начиная, по крайней мере, с хунно-сарматского времени.

Анализ берестяных артефактов из могильника Дялян позволяет сделать вывод о том, что формы и конструкции изделий, технологические приемы обработки бересты, которые использовались в Средневековье и этнографическое время, были известны народам юга Западной Сибири и Саяно-Алтая уже в хунно-сарматское время.

Список литературы Берестяные изделия хунно-сарматской эпохи могильника Дялян (Горный Алтай)

- Вадецкая Э. Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. 440 с.

- Вайнштейн С. И. Раскопки могильника Кокэль в 1962 г. (Погребения казылганской и сыын-чюрекской культур)//Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. Л.: Наука, 1970. Т. 3. С. 7-79.

- Горбунов В. В., Ситдиков А. Г., Тишкин А. А. Новые результаты изучения курганного могильника Сростки I в Бийском районе Алтайского края//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Азбука, 2013. Вып. 18-19. С. 102-107.

- Молодин В. И., Соловьев А. И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. Т. 2: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи Средневековья. 184 с.

- Пшеницына М. Н. Третий тип памятников тесинского этапа//Первобытная археология Сибири. Л.: Наука, 1975. С. 150-162.

- Руденко С. И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы. М.; Л.: Наука, 1962. 206 с.

- Савинов Д. Г. Могильник Бертек-33//Древние культуры Бертекской долины (Горный Алтай, плоскогорье Укок). Новосибирск: Наука, 1994. С. 39-49.

- Стамбульник Э. У. Новые памятники гунно-сарматского времени в Туве (некоторые итоги работ)//Древние культуры евразийских степей. Л.: Наука, 1983. С. 34-41.

- Тетерин Ю. В. Могильник Дялян -новый памятник предтюркского времени Горного Алтая//Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. Барнаул, 1991. С. 155-157.

- Уманский А. П. Археологические памятники урочище Раздумье//Археологические исследования на Алтае: Межвуз. сб. науч. ст. Барнаул, 1987. С. 81-99.

- Федорова Е. Г. Берестяная утварь народов Сибири. Конец XIX -первая половина XX в.//Памятники материальной культуры народов Сибири. СПб.: Наука, 1994. С. 76-119.

- Худяков Ю. С., Алкин С. В., Юй Су-Хуа. Сяньби и Южная Сибирь//Древности Алтая. Изв. лаборатории археологии. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 1999. № 4. С. 163-169.

- Ширин Ю. В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тыс. н. э. (погребальные памятники фоминской культуры). Новокузнецк: Изд-во «Кузнецкая крепость», 2003. 288 с.