Безопасность применения зотаролимус-покрытых стентов в лечении пациентов с острым коронарным синдромом в зависимости от наличия или отсутствия элевации сегмента ST

Автор: Ганюков В.И., Тарасов Р.С., Бохан Н.С., Шилов А.А., Шушпанников П.А., Моисеенков Г.В., Барбараш О.Л.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

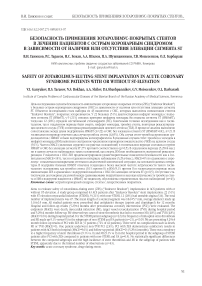

Цель исследования: оценить безопасность имплантации зотаролимус-покрытых стентов (ZES) ("Endeavor Resolute") у больных острым коронарным синдромом (ОКС) в зависимости от наличия или отсутствия элевации сегмента ST. Объектом исследования стала выборка из 43 пациентов с ОКС, которым выполнена имплантация стентов "Endeavor Resolute", покрытых зотаролимусом. У 22 больных (51%) диагностирован инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST), у 9 (21%) имелись критерии инфаркта миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST), тогда как 12 (28%) страдали нестабильной стенокардией (НС). Конечными точками исследования как в госпитальном, так и отдаленном периоде были смерть, инфаркт миокарда, тромбоз стента, повторная реваскуляризация целевого сосуда (TVR) и повторная реваскуляризация целевого стеноза (TLR). В процессе анализа выполнено сопоставление между двумя подгруппами: ИМпST (n=22) и ОКС без элевации сегмента ST (ИМбпST+НС), n=21. В госпитальном периоде отмечено два случая тромбоза стента (4,65%). Оба случая стент-тромбоза произошли среди пациентов с ИМпST и были подтверждены ангиографически. В указанных случаях стент-тромбоза с исходом в инфаркт миокарда (ИМ) выполнено экстренное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) на целевом сосуде (9,1%). Частота МАСЕ (значимых сердечно-сосудистых осложнений) в госпитальном периоде составила в группе ИМпST и ОКС без элевации сегмента ST 27% против 0 соответственно (p>0,5). В отдаленном периоде (5,29±4 мес.) ни в одном случае не наблюдалось таких осложнений, как смерть, ИМ или необходимость экстренной реваскуляризации. У пациентов с ОКС ZES продемонстрировали удовлетворительные показатели безопасности как в госпитальном (MACE=14%), так и в отдаленном интервале наблюдения (5,29±4 мес.), MACE=0% по сравнению с сиролимус- и паклитаксельпокрытыми стентами в аналогичной клинической ситуации, на основании данных литературы. В подгруппе больных ИМпST отмечена тенденция к более высокой частоте встречаемости такого госпитального осложнения, как тромбоз стента (9,1% против 0) и ИМ (9,1% против 0) в госпитальном периоде после имплантации ZES в сравнении с подгруппой пациентов с ОКС без элевации сегмента ST (p=0,5). Отсутствие статистически достоверных различий между сравниваемыми подгруппами и высокая встречаемость тромбоза стента и ИМ в подгруппе пациентов с ИМпST, по-видимому, обусловлены ограниченным числом наблюдений (n=43).

Острый коронарный синдром, стенты с лекарственным покрытием

Короткий адрес: https://sciup.org/14919455

IDR: 14919455 | УДК: 616.132.2-007.271-089.819.5-07

Текст научной статьи Безопасность применения зотаролимус-покрытых стентов в лечении пациентов с острым коронарным синдромом в зависимости от наличия или отсутствия элевации сегмента ST

Реализация концепции локальной доставки цитостатика, нанесенного на коронарный стент, в эндоваскулярной хирургии ИБС cпособствовала радикальному снижению частоты развития рестеноза и уменьшению необходимости реинтервенций. Однако высокая стоимость стентов с лекарственным покрытием (DES) в сочетании с необходимостью назначения длительной двойной антиагрегантной терапии не позволяют достаточно широко использовать данное устройство в современной клинической практике.

Существуют данные литературы, согласно которым заживление сосудистой стенки в месте разрыва (эрозии) при имплантации DES на фоне ОИМ существенно замедляется в сравнении со стабильными больными, которым имплантируется DES, что может способствовать большему риску тромботических осложнений у пациентов, которые лечатся DES при ОИМ. Эти результаты были подтверждены патоморфологическими данными при смертельных исходах у пациентов спустя 30 дней и более после имплантации стента [1]. На сегодняшний день существуют литературные данные, касающиеся результатов ЧКВ у больных ОКС при использовании сиролимус- и пак-литаксельпокрытых стентов [9, 15], тогда как рандомизированные исследования, которые бы изучали ZES при ИМпST и ОКС без элевации сегмента ST, до настоящего времени не были проведены.

Несмотря на достаточно длительный интервал времени, в течение которого DES представлены на мировом рынке, основной массив данных, касающихся данной проблематики, накоплен в отношении пациентов со стабильными формами ИБС. Вопросы экономической целесообразности и клинической эффективности применения DES у больных ОКС не достаточно полно представлены в современной литературе. Также недостаточно освещены аспекты взаимосвязи патоморфологического субстрата атеросклеротической бляшки и частоты тромбоза стента с лекарственным покрытием при ОКС в зависимости от наличия или отсутствия элевации сегмента ST.

Стенты с лекарственным покрытием продемонстрировали хорошие результаты по уменьшению частоты рестеноза, однако их высокая стоимость в сочетании с отсутствием однозначных рекомендаций, регламентирующих показания к применению DES у больных ОКС, не позволили получить их широкого распространения в лечении пациентов с нестабильными формами ИБС [1]. В литературе достаточно активно обсуждаются вопросы клинической эффективности и экономической целесообразности применения DES у больных ОКС. Так, на примере ряда рандомизированных исследований, сравнивающих стратегии применения DES и стентов без лекарственного покрытия (BMS), показано отсутствие достоверных различий в частоте смерти и инфаркта миокарда на протяжении 3 лет. При этом группа пациентов после стентирования DES имела значимые преимущества по TVR на протяжении трех лет и TLR в течение первого года [6, 8, 9, 15]. DES превосходили BMS и по таким показателям, как бинарный рестеноз и поздняя потеря просвета сосуда.

Другой метаанализ, включивший в себя 14 рандоми- зированных исследований (7781 больной), касается применения DES у пациентов с ОИМ с элевацией и без элевации сегмента ST [6]. Данное исследование не показало значимых различий при имплантации DES и BMS пациентам с ОИМ по смерти, повторному инфаркту миокарда и встречаемости тромбоза стента, тогда как основной выигрышной позицией для DES оставалась частота реинтервенции.

Современные исследования, изучающие состояние повседневной клинической практики, показывают, что даже в европейских странах DES получают далеко не все пациенты, имеющие к этому абсолютные показания [15]. Анализ показал, что порядка 27% пациентов получают BMS при необходимости имплантации им DES.

В одной из современных работ, посвященной проблеме применения DES при ИМпST высокого риска, авторы показали преимущества DES по сравнению с BMS по частоте реинфаркта, TVR и композитной конечной точке (смерть, ОИМ, TVR) [15]. При этом не было различий по смерти и позднему тромбозу стента.

Цель исследования: оценка безопасности имплантации зотаролимус-покрытых стентов – ZES (“Endeavor Resolute”) у больных ОКС в зависимости от наличия или отсутствия элевации сегмента ST.

Материал и методы

С апреля 2009 г. по май 2010 г. в Кузбасском кардиоцентре выполнено порядка 1900 ЧКВ при различных формах ИБС. Среди них было около 900 пациентов с ОКС. В подавляющем большинстве случаев больным имплантированы BMS или комбинация BMS+DES. В 43 случаях ОКС применялись только ZES (стенты “Endeavor Resolute”). Именно эта выборка пациентов стала объектом настоящего анализа. Критерием включения пациентов в исследование был диагноз ОКС. Критериями исключения явились выраженная острая сердечная недостаточность (Killip III-IV), отсутствие технической возможности для выполнения ЧКВ и противопоказания к длительной двойной антиагрегантной терапии.

У 22 больных (51%) диагностирован ИМпST, у 9 (21%) имелись критерии ИМбпST, тогда как 12 (28%) страдали НС. Всем исследуемым пациентам назначалась двойная антиагрегантная терапия (аспирин и клопидогрель) на 12 мес. Оценивались госпитальные и отдаленные результаты (5,29±4 мес.) после ЧКВ.

Учитывались периоперационные осложнения и успешность ЧКВ (восстановление кровотока на уровне TIMI III в симптом-связанном сосуде при отсутствии значимых осложнений). Конечными точками исследования как в госпитальном, так и отдаленном периоде были смерть, инфаркт миокарда, тромбоз стента и повторная реваскуляризация (TVR и TLR). К МАСЕ относили смерть, инфаркт миокарда и незапланированную реваскуляризацию миокарда. Частоту тромбоза стентов оценивали на всем протяжении наблюдения, согласно общепринятой классификации ARC (Academic Research Consortium) [5]. Оценка отдаленных результатов проводилась с помощью сбора клинических данных на визите пациента в клинику или путем телефонного опроса.

В процессе анализа выполнено сопоставление между двумя подгруппами: ИМпST (n=22) и ОКС без элевации сегмента ST (ИМбпST+НС), n=21. Такое разделение пациентов, по-видимому, может иметь взаимосвязь с особенностями взаимодействия ZES с различной степенью выраженности патоморфологическим субстратом сосудистой стенки при ОКС, что, возможно, выражается клинически различной частотой тромбоза стента.

При статистической обработке данных дискретные переменные были представлены медианой, непрерывные – средним±стандартным отклонением. При оценке качественных признаков использовали критерий χ 2. При нормальном распределении для первичного сравнения данных между группами использовался однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Статистически значимыми считались значения при p<0,05. Результаты исследований обработаны при помощи пакета прикладных программ STATISTICA for Windows 5.0 (StatSoft, США).

Результаты

Клинико-демографическая и ангиографическая характеристика исследуемой выборки. Средний возраст пациентов составил 59,7±9,2 лет. В исследуемой выборке превалировали больные мужского пола – 30 пациентов (70%). У 22 больных (51%) диагностирован ИМпST, тогда как у 21 пациента (49%) установлен диагноз ОКС без элевации сегмента ST. Артериальной гипертензией (АГ) страдало большинство пациентов – 40 (93%), сахарный диабет встречался в 8 случаях (19%). Инфаркт миокарда в анамнезе выявлен у 6 больных (14%), реваскуляризации миокарда ранее подвергались 8 пациентов (19%). Резидуальные явления острого нарушения мозгового кровообращения отмечены у 2 больных (4,6%). Среднее значение фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), по данным эхокардиографии (ЭхоКГ), составило 54,4±11,25%, таблица 1.

Большинство исследуемых пациентов имело однососудистое поражение коронарного русла (58%, n=25). У 26% больных выявлены гемодинамически значимые стенозы двух ветвей (n=11), тогда как в 6 случаях – трехсосудистое поражение (14%). Изолированное стенозирова-

Таблица 1

Основные демографические и клинические показатели пациентов

Анализ особенностей и осложнений ЧКВ . Непосредственный успех ЧКВ отмечен в 41 (96%) случае (успешная реваскуляризация симптом-связанной артерии с сохранением кровотока на уровне TIMI III), таблица 3. У одного пациента ИМпST после ЧКВ в инфаркт-зависимой артерии имел место кровоток TIMI II, как проявление синдрома slow-reflow. Еще у одного больного (2%) возникла перфорация коронарной артерии, не сопровождавшаяся гемоперикардом и не потребовавшая хирургического лечения.

Общее количество имплантированных стентов составило 47. В подавляющем большинстве случаев (n=39) при ЧКВ использовался только один ZES, таким образом, среднее количество эндопротезов на одного пациента в исследуемой выборке составило 1,1±0,22. Средняя длина стентированного сегмента не превысила 18,6±5,7 мм, средний диаметр находился в пределах 3,16±0,5 мм.

Анализ госпитальных и отдаленных результатов. В госпитальном периоде отмечены два случая тромбоза стента (4,65%), обусловившие развитие повторного ИМ (4,65%). Оба случая стент-тромбоза произошли среди пациентов с ИМпST и были подтверждены ангиографически. Таким образом, в данной подгруппе суммарная частота тромбоза стента и ИМ в госпитальном периоде составила по 9,1% против 0 в подгруппе пациентов ОКС без элевации сегмента ST (p=0,5). В указанных случаях стент-тромбоза с исходом в ИМ (9,1%) выполнено экстренное ЧКВ (9,1%) на целевом сосуде. Случаев смерти на протяжении госпитализации не отмечено. Частота МАСЕ в госпитальном периоде составила в группе ИМпST и ОКС без элевации сегмента ST 27% против 0% соответственно (p>0,5), рисунок 1.

Отдаленные результаты ЧКВ (5,29±4 мес.) отслежены у 31 пациента (72%). Ни в одном случае не наблюдалось

Таблица 2

Ангиографическая характеристика пациентов

|

Признак |

ОКС+ZES (n=43) |

|

|

абс. |

% |

|

|

СтЛКА |

1 |

2 |

|

Однососудистое поражение |

25 |

58 |

|

Двухсосудистое поражение |

11 |

26 |

|

Трехсосудистое поражение |

6 |

14 |

Таблица 3

Особенности ЧКВ в исследуемой выборке

|

Признак |

ОКС+ZES (n=43) |

|

|

абс. |

% |

|

|

Успешное ЧКВ |

41 |

96 |

|

Перфорация коронарной артерии |

1 |

2 |

|

No-reflow\slow-reflow |

1 |

2 |

|

Среднее количество стентов на 1 пациента |

1,1±0,22 |

|

|

Диаметр ZES, мм |

3,16±0,5 |

|

|

Длина ZES, мм |

18,6±5,7 |

|

Рис. 2. Отдаленные исходы (5,29±4 мес.) у больных ОКС после имплантации ZES,%

ИМпST представляют особый интерес.

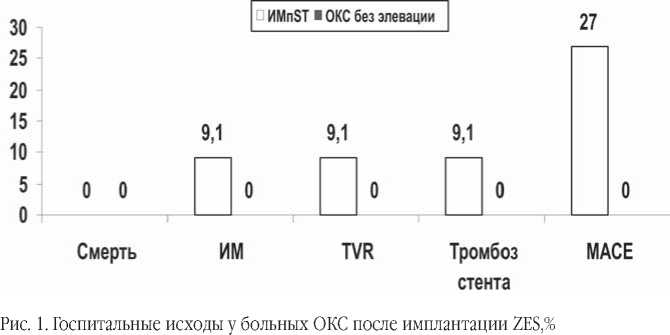

Основным фактором развития стент-тромбоза после имплантации как DES, так и BMS считается преждевременная отмена двойной антиагрегантной терапии или резистентность к ацетилсалициловой кислоте и\или клопидогрелю [12]. Однако эти результаты были получены в основном на когорте пациентов со стабильной ИБС. Кроме этих причин к возникновению стент-тромбоза при ОИМ может приводить неполное покрытие стентом пораженного участка сосудистой стенки, пролабирование атероматозного субстрата через ячейки стента и наличие диссекции коронарной артерии [11]. Частота стент-тромбоза 4,65%, полученная в настоящем исследовании в общей группе пациентов после имплантации ZES (n=43) на протяжении периода госпитализации, превышает аналогичные показатели для пациентов со стабильной ИБС, по данным таких осложнений, как смерть, ИМ или необходимость экстренной реваскуляризации среди пациентов с ИМпST. У одного больного (4,5%) из данной группы выполнено запланированное ЧКВ на нецелевом сосуде (Non-TVR), рисунок 2.

Обсуждение

Согласно данным ряда метаанализов, риск стент-тром-боза после имплантации DES на протяжении первого года существенным образом не отличается от соответствующих результатов после применения BMS и не превышает 1% [3, 4, 10, 13]. Эти результаты подтверждает и одно из последних исследований, оценивающих безопасность и эффективность двух DES последнего поколения (Resolute trends positively vs. Xience in all-comers trial). В данной работе на протяжении одного года наблюдения зарегистрирована частота тромбоза в стенте на уровне 1,2% против 0,3% в стентах Resolute и Xience соответственно [2]. Таким образом, зарегистрирована большая частота стент-тромбоза в зотаролимус-покрытых стентах, что потенциально может быть связано как с платформой стента, морфологией полимера, так и с видом лекарственного покрытия [2]. К сожалению, изучения результатов имплантации DES при ИМпST в настоящем исследовании не проводилось в связи с отсутствием в настоящее время абсолютных показаний к имплантации стентов с лекарственным покрытием при ИМпST. Таким образом, клинические аспекты взаимодействия коронарного стента с лекарственным покрытием с сосудистой стенкой при литературы, но выглядит вполне объяснимой с учетом морфофункциональных особенностей сосудистой стенки у больных ОИМ [2]. По данным ряда исследований (SESAMI – Sirolimus Stent Versus Bare Stent in Acute Myocardial Infarction, TYPHOON – Trial to Assess the Use of the Cypher Stent in Acute Myocardial Infarction Treated With Angioplasty, PASSION – Paclitaxel-Eluting Versus Uncoated Stents in Primary Percutaneous Coronary Intervention) [9, 15], сравнивающих частоту стент-тромбоза у больных ОИМ при имплантации DES и BMS, частота тромбоза стента с лекарственным покрытием колебалась от 1 до 3,1–3,4%, что соответствует аналогичному показателю, полученному в данной работе.

В нашем исследовании с учетом развития всех случаев тромбоза стента не в отдаленном, а в госпитальном периоде превалирующее значение, по-видимому, имело не замедленное заживление сосудистой стенки после имплантации ZES, а другие факторы, о которых говорилось выше.

Имеющиеся на сегодняшний день данные, сравнивающие DES и BMS, противоречивы. С учетом одних исследований DES не выгодно отличаются от BMS более высокой частотой позднего тромбоза стента, но выигрывают снижением повторной реваскуляризации. При этом не отмечается достоверной разницы по показателям смерти и ИМ [7]. При этом в других исследованиях (SESAMI, TYPHOON, PASSION) различий в частоте стент-тромбоза между DES и BMS не получено [9, 15].

В нашем исследовании все случаи ИМ у больных ОКС после имплантации DES (4,65%, n=2) произошли в госпитальный период и были обусловлены развитием подострого тормбоза стента у пациентов с ИМпST. При этом не отмечено ни одного смертельного исхода. С учетом срока развития данных осложнений говорить о замедленной эндотелизации стента, как об основной причине тромбоза, не представляется возможным.

Что касается повторной реваскуляризации, то в нашей работе частота TVR на протяжении госпитального периода составила 4,65% (n=2) – 9,1% в группе ИМпST против 0 в группе ОКС без элевации, p>0,05, которая, как и случаи ИМ, была связана с тромбозом стентов. Отсутствие статистически достоверных различий между сравниваемыми подгруппами и высокая встречаемость тромбоза стента и ИМ в подгруппе пациентов с ИМпST, по-видимому, обусловлены ограниченным числом наблюдений (n=43).

С момента выписки пациентов из стационара и на протяжении 5,29±4 мес. TVR не наблюдалось. Одному пациенту с ИМпST в отдаленном периоде выполнена запланированная реваскуляризация нецелевого сосуда (Non-TVR) – 4,5%.

В итоге частота МАСЕ у больных ОКС после имплантации ZES на протяжении госпитализации и в отдаленном периоде (5,29±4 мес.) составила 14% за счет случаев тромбоза стентов, повлекших развитие ОИМ и экстренного ЧКВ у пациентов с ИМпST, что существенно превышает аналогичный показатель 8,2% для больных после имплантации ZES в исследовании “Resolute trends positively vs. Xience in all-comers trial”, где больные с ИМпST были исключены [2]. В нашем исследовании относительно высокий показатель МАСЕ в госпитальном периоде был, вероятно, связан не только с выраженным расстройством системы гемостаза на фоне ИМпST или с резистентностью к антиагрегантной терапии но и, возможно, с патоморфологическими особенностями взаимодействия ZES с сосудистой стенкой при тромботической окклюзии коронарной артерии, исключая замедленную эндотелизацию ZES.

В настоящее время в литературных источниках не имеется единого мнения, касающегося частоты стент-тромбоза при использовании DES и BMS. Ряд исследований не выявляет существенных различий [3, 4, 9, 10, 13, 15], тогда как по другим данным, в частности по результатам проспективного рандомизированного исследования “BASKET-LATE” частота тромбоза стента с лекарственным покрытием существенно выше после имплантации DES по сравнению с BMS [14]. Особую актуальность сохраняют вопросы изучения безопасности DES у больных различными формами ОКС. Ключевое значение в подобного рода исследованиях должно принадлежать особенностям взаимодействия патоморфологического субстрата сосудистой стенки со стентом, покрытым цитостатиком, что имеет клиническое выражение.

Заключение

У пациентов с ОКС ZES продемонстрировали удовлетворительные показатели безопасности как в госпитальном (MACE=14%), так и в отдаленном интервале наблюдения – 5,29±4 мес. (MACE 0%) по сравнению с сироли-мус- и паклитаксельпокрытыми стентами в аналогичной клинической ситуации, на основании данных литературы [9, 15].

В подгруппе больных ИМпST отмечена тенденция к более высокой частоте встречаемости тромбоза стента (9,1% против 0) и ИМ (9,1% против 0) в сравнении с подгруппой пациентов с ОКС без элевации сегмента ST.

Список литературы Безопасность применения зотаролимус-покрытых стентов в лечении пациентов с острым коронарным синдромом в зависимости от наличия или отсутствия элевации сегмента ST

- Abizaid A., Chan C., Lim Y.T. et al. Twelve-month outcomes with a paclitaxeleluting stent transitioning from controlled trials to clinical practice (the WISDOM registry)//Am. J. Cardiol. -2006. -Vol. 98. -P. 1028-1032.

- Basalus M., Tandjung K., van Houwelingen K. TWENTE Study: The Real-World Endeavor Resolute Versus Xience V Drug-Eluting Stent Study in Twente: study design, rationale and objectives//Neth. Heart J. -2010. -Vol. 18 (7-8). -P. 360-364.

- Bavry A., Kumbhani D., Helton T. et al. What is the risk of stent thrombosis associated with the use of paclitaxeleluting stents for percutaneous coronary intervention? A meta-analysis//J. Am. Coll. Cardiol. -2005. -Vol. 45. -P. 941-946.

- Cutlip D., Baim D., Ho K. et al. Stent thrombosis in the modern era: a pooled analysis of multicenter coronary stent clinical trials//Circulation -2001. -Vol. 103. -P. 1967-1971.

- Cutlip D., Windecker S., Mehran R. et al. Clinical end points in coronary stent trials: a case for standardized definitions//Circulation. -2007. -Vol. 115. -P. 2344-2351.

- Dibra A., Tiroch K., Schulz S. et al. Drugeluting stents in acute myocardial infarction: updated meta-analysis of randomized trials//Clin. Res. Cardiol. 2010. -Vol. 99 (6). -P. 345-357.

- Flores-Rios X., Abugattas de Torres J. Effect of stent thrombosis on the riskbenefit balance of drug-eluting stents and bare metal stents//Rev. Esp. Cardiol. -2010. -Vol. 63 (5). -P. 528-535.

- Hill R., Boland A., Dickson R. et al. Drugeluting stents: a systematic review and economic evaluation//Health Technol. Assess. -2007. -Vol. 11(46). -P. 221.

- Laarman G., Suttorp M., Dirksen M. et al. Paclitaxeleluting versus uncoated stents in primary percutaneous coronary intervention//N. Engl. J. Med. -2006. -Vol. 355. -P. 1105-1113.

- Moreno R., Fernandez C., Hernandez R. et al. Drugeluting stent thrombosis results from a pooled analysis including 10 randomized studies//J. Am. Coll. Cardiol. -2005. -Vol. 45. -P. 954-959.

- Nakazawa G., Finn A., Joner M. et al. Delayed arterial healing and increased late stent thrombosis at culprit sites after drug-eluting stent placement for acute myocardial infarction patients: an autopsy study//Circulation. -2008. -Vol. 118 (11). -P. 1138-1145.

- Ong A., McFadden E., Regar E. et al. Late angiographic stent thrombosis (LAST) events with drugeluting stents//J. Am. Coll. Cardiol. -2005. -Vol. 21, No. 45 (12). -P. 2088-2092.

- Orford J., Lennon R., Melby S. et al. Frequency and correlates of coronary stent thrombosis in the modern era: analysis of a single center registry//J. Am. Coll. Cardiol. -2002. -Vol. 40. -P. 1567-1672.

- Pfisterer M., Brunner-La Rocca H., Buser P. et al. The BASKET-LATE Investigators. Late clinical events after clopidogrel discontinuation may limit the benefit of drug-eluting stents: an observational study of drug#eluting versus bare-metal stents//J. Am. Coll. Cardiol. -2006. -Vol. 48. -P. 2584-2591.

- Spaulding C., Henry P., Teiger E. et al. Sirolimuseluting stents versus uncoated stents in acute myocardial infarction//N. Engl. J. Med. -2006. -Vol. 355. -P. 1-11.