"Библейский сад" в кубанском имении крестьян Мазаевых: пространственные решения и культурный контекст

Автор: Жданова Людмила Александровна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 8, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы, связанные с сохранением садово-парковой архитектуры рубежа XIX-XX вв. Садово-парковые ансамбли как неотъемлемый элемент усадебной культуры представляют собой важную составляющую национального наследия. Безвозвратно утраченные усадьбы унесли с собой значительную часть русского садово-паркового искусства, восстановление которого сегодня требует больших усилий. Однако этот процесс необходим, поскольку реконструкция «картин» прошлого во многом способствует пониманию процесса русского паркостроения конца XIX - начала XX в., особенности которого проявились в «пересоздании» среды обитания по законам красоты, с учетом миропонимания, характерного для рубежа веков, сочетающего контрастные духовно-эмоциональные устремления. В статье на примере усадебного парка И.И. Мазаева показан садово-парковый ландшафт, сформировавшийся в результате синтеза природной среды и мировоззренческих установок владельца.

Пореформенная усадьба, садово-парковая архитектура, сохранность усадеб, природная среда, мировоззренческие установки усадьбовладельца, единение с природой, имение крестьян мазаевых, кубань

Короткий адрес: https://sciup.org/149133782

IDR: 149133782 | УДК: 712.03(470.62) | DOI: 10.24158/fik.2018.8.40

Текст научной статьи "Библейский сад" в кубанском имении крестьян Мазаевых: пространственные решения и культурный контекст

В последние десятилетия историография усадьбы значительно пополнилась работами, рассматривающими усадьбу как важнейшую составляющую русской культуры. Благодаря активной работе историков, архитекторов, искусствоведов и других специалистов локальное изучение усадьбы, многие годы сконцентрированное в центре страны, постепенно уступает место региональным исследованиям, которые представляют усадьбу в ином, несколько провинциальном, лишенном пышности среднерусских имений, но не менее притягательном образе.

Пережившая на своем эволюционном пути «золотой век» и годы забвения, русская усадьба по-прежнему раскрывает ученым новые грани своей загадочной красоты. В фокусе исследовательской оптики усадьба рассматривается не только как производственный комплекс, «экономия», рационально организованное хозяйство, но и как центр культурной жизни провинции.

Благодаря возросшему интересу к усадьбе как важнейшей составляющей культурного наследия России подробно рассмотрены вопросы типологии усадьбы, ее архитектура, духовное и социокультурное значение. Такой широкий спектр непременно затрагивает проблему усадебных садов и парков, которые все еще недостаточно изучены. Это обстоятельство вызывает определенную тревогу в связи с тем, что на сегодняшний день сохранность садово-парковых ансамблей крайне мала, а те частицы некогда усадебного рая, которым посчастливилось, хоть и в искаженном виде, дожить до наших дней, все еще не исследованы.

Изучение садово-парковой архитектуры необходимо еще и потому, что постижение природного богатства усадьбы позволяет понять стремление русского человека к единению с природой, которое на рубеже XIX–XX столетий было особенно ощутимо. Изысканные ландшафтные картины, «написанные» в усадьбах, контрастировали с образом шумного города, совсем не похожего на пасторальные сюжеты усадебной жизни, создаваемые ее владельцами – где-то наивно и простодушно, где-то страстно и бескомпромиссно, но всегда искренне и открыто.

Как и сама усадьба, ее ландшафтная составляющая может многое рассказать о своем владельце. Эта сторона усадебного мира в равной степени интересна как отечественным, так и зарубежным ученым. Исследователей привлекают увлечения, мечты, образ жизни владельцев усадеб [1].

Говоря об усадьбе конца XIX – начала XX в., мы в меньшей степени концентрируемся на сословной принадлежности усадьбовладельца, имея в виду тот факт, что в этот период в экономическом пространстве страны усилились процессы интеграции различных социальных групп. Владельцами усадеб были дворяне, купцы, мещане, крестьяне, разночинная интеллигенция, чиновники. Сформировался единый тип «культурного хозяйства», независимый от сословия его владельца [2, c. 124].

Являясь зеркалом, в котором отражались взаимоотношения усадьбовладельца с окружающим ландшафтом, усадебный парк дарил своим обитателям подлинное ощущение спокойствия. Почти молитвенное состояние рождалось в тенистых аллеях, так похожих на библейский сад, в образе которого все больше ценились не внешний блеск и показное великолепие, а сокровенность и поэтичность внутреннего наполнения. Именно таким местом стал «Библейский сад» Ивана Мазаева в его кубанском имении.

О семейной биографии усадьбовладельца подробно рассказано в выпуске № 4 журнала «Общество: философия, история, культура» за 2016 г. Мы лишь напомним о том, что известность семья Мазаевых получила благодаря пожертвованию своей коллекции «предметов старины» в дар Кубанскому войсковому этнографическому и естественно-историческому музею (ныне – Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына) [3].

В статье сосредоточимся на усадебных «сюжетах», «написанных» владельцем имения. Фигура Ивана Ивановича Мазаева вызывает двоякое впечатление. С одной стороны, это крестьянин, которых на Кубани в период массовой колонизации было много. Основной вид деятельности крестьян определялся аграрной спецификой региона (в данном случае речь идет о владении выгонными землями – сотнями гектаров, покрытых кормовыми травами и используемых в качестве пастбища для скота). С другой стороны, личность Мазаева, как и его братьев, свидетельствует о том, что в крестьянской семье, несмотря на простоту быта и суровый нрав отца (об этом И.И. Мазаев пишет в своих «Записках»), в детях неподдельным было стремление к познанию мира не только через совершенствование бытовых навыков, необходимых для ведения большого хозяйства, но и через учение.

Из воспоминаний Гавриила Ивановича Мазаева – младшего брата Ивана Ивановича, видно, что грамоте дети обучались дома. С ранних лет были приобщены к чтению Священного Писания, что, вероятно, во многом стало духовной базой, которая позволила в будущем воплотить сформированные идеалы и ценности в различных сферах деятельности [4].

Пожалуй, основным источником, позволяющим проследить процесс взросления и формирования личности И.И. Мазаева, являются его «Записки», изданные в 1911–1913 гг. Воспоминания связаны с детскими и юношескими годами. Большое внимание автор уделяет не только взаимоотношениям в семье, но и различным ситуациям, возникавшим между владельцами соседних экономий. Это дает возможность составить некоторые представления о ближайшем окружении Мазаева. Ранимый, вместе с тем очень искренний и прямолинейный, Иван Иванович открыто «пишет» портреты владельцев экономий, не скрывая своего разочарования по отношению к некоторым из них. Называя их людьми, которым «не достает пузырька», он сравнивает землевладельцев с героем одной из историй «1001 ночи», который потерял богатство и здоровье из-за своей алчности [5].

Повседневность владельца экономии лишена романтических иллюзий, о чем рассказывает И.И. Мазаев в четвертом выпуске «Записок»: «…лишь наставала весна, лето, я уже не знал праздников: чуть свет, я уже приезжал в Лежанку нанимать косарей, стогометов, девок месячных и на срок и стоял посреди базара с утра до полудня. Наняв 300, а иногда и 500 косарей, да сто-гометов человек около 100, я отправлялся домой. <…> Вечером приезжали в экономию. Кругом экономии стояли таборы косарей, отбивавших косы, всюду разносился стук молотков о косы, около кладовой тоже толпились косари, требуя “харчей” и сбрую, бичеву, вилы, грабли, чашки, и сейчас становили казаны на огонь и начинали варить. Показался с одной стороны дым, потом с другой, третьей… и все задымилось, послышались песни, и в особенности одна из них любимая косарская песня “Александры дома нету”». Иногда, когда хозяйские дела не ладились, И.И. Ма-заев думал о купцах: «У купцов-ссыпщиков приказчики неумелые, а ведь какое большое жалованье они им платят. А за что?» И, словно оправдывая соседей, снова размышлял: «Они, купцы – благородны, за делом смотреть ленятся и не видят, как там приказчик принимает. Они просто не знают, что он неумелый, но он давно живет, вот и платят ему» [6].

В этих словах читается отношение И.И. Мазаева к «благородному» сословию, которое, несмотря на небрежность в отношении собственного же имущества, представляется сыну крестьянина совершенно иным, достойным внимания и как минимум не заслуживающим осуждения.

Возможно, осознание скромности своего происхождения побуждало к созданию чего-либо не свойственного представителям данного сословия: «У меня большая охота создать что-нибудь невиданное, неслыханное, хорошее», - писал И.И. Мазаев [7]. И это «невиданное» действительно нашло воплощение в усадьбе Мазаева, где «стоял двухэтажный с мезонином деревянный дом хозяина. Веранды обоих этажей сверкали радужными треугольниками разноцветных стеклышек. Внутри дома все блестело серебром, золотом. На стенах в позолоченных рамах - картины выдающихся мастеров живописи - Микеланджело, Рембрандта, Рафаэля и других художников. Паркетные полы покрыты дорогими коврами. Ступеньки круговой лестницы, ведущей на второй этаж, тоже в коврах... Мазаев посадил прекрасный декоративный сад. В нем были строго ровные аллеи с роскошными беседками и статуями и два чудесных искусственных озера с фонтанами на островках... Белые каменные статуи стояли в наиболее красивых местах» [8].

Конечно, вызывает сомнение подлинность картин великих мастеров в доме крестьянина. Скорее всего, стены усадебного дома украшали копии известных картин. Возможно, некоторые из них сделал сам хозяин.

Обследуя садово-парковую часть имения И.И. Мазаева, а точнее то, что от нее осталось сегодня, И.К. Бойко пишет: «Здесь особенно много боярышника... Природа словно создала его специально для украшения парков и скверов в наших страдающих от зноя и засухи местах. Не случайно его привезли с Крыма сюда Мазаевы... В нескольких местах встречается жасмин. <„> Поразительно красив еще один кустарник... <„> Это... один из множества разновидностей кизильника, „.в роще клены, ясень, глядючая акация, скумпия, бузина, калина, белая акация и редко встречающийся в нашем районе тополь серебристый. <„> Встречаются в бывшем поместье Ма-заевых и плодовые растения: терн..., алыча, абрикос, слива. <„> В... пруду когда-то было много рыбы. <„> Второй пруд, соединенный при Мазаевых каналом с первым прудом, расположен севернее от места, где мы начали путешествие по бывшему имению. Канал сохранился. Глубина его достигает семи метров. А второй пруд уничтожили в советское время. <…> На островах, расположенных в прудах когда-то, еще при нынешнем поколении, были остатки статуй. Затем их “добили” до конца. <„> Память об этом райском уголке уничтожают уже почти сто лет» [9].

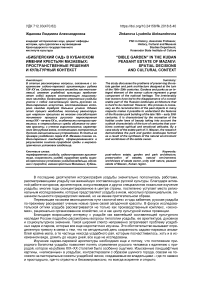

«Хранителем» памяти и «рассказчиком» о необычных увлечениях крестьянина остается дошедший до наших дней альбом И.И. Мазаева «Библейский сад» (рисунки 1,2). В художественном альбоме собраны фотоснимки скульптурных работ и картин, а также представлены надписи, объясняющие замысел художника, которые автор помещал на собственноручно изготовленных произведениях искусства, располагающихся на площадях, дорожках и аллеях сада.

Рисунок 1 – И.И. Мазаев рассматривает камень. Фото из альбома «Библейский сад»

Об отношении Мазаева к своему детищу красноречиво повествуют незамысловатые стихотворные строки садовода-любителя:

Здесь середина будет пруда;

Влево земли насыпана груда;

<„>

Я уверен, что будешь ты знать:

Вряд ли найдешь такой еще сад [10].

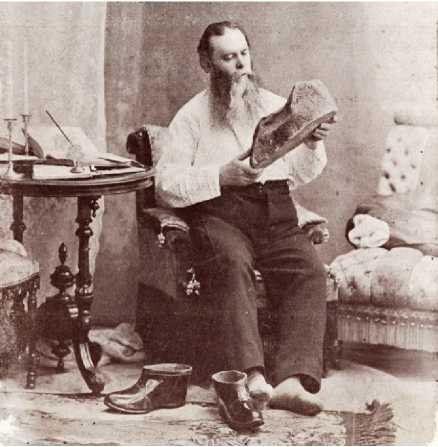

Рисунок 2 – Аллея в усадебном парке Мазаева. Фото из альбома «Библейский сад»

По предположению И.К. Бойко, большое влияние на Мазаева-садовода могло оказать посещение Крымских дворцов, учитывая, что до приезда на Кубань семья проживала в Таврической губернии. В обустройстве усадебного парка Иван Мазаев, судя по всему, следовал канонам, принятым в усадебном паркостроении второй половины XVIII в., что предполагало сочетание пасторального пейзажа с мифологическими героями на фоне природы. Вместе с тем облик его был довольно эклектичным: романтическая натура хозяина стремилась создать среду, пребывая в которой человек как бы совершает путешествие сквозь века. Отказ от догматов классицизма, свойственный второй половине XIX столетия, способствовал наполнению пространства сада множеством ассоциаций с мировой историей и культурой.

Очевидно, что идею библейского сада, как и знания об истории мировой культуры, И.И. Ма-заев получил из книг. Собственное понимание «Библейского сада» он выразил не только в его планировке, подборе растений, но и в наполнении пространства художественными элементами. В саду хозяин разместил скульптуры «Ангел с трубой», «Жених и невеста», «Две нищих вдовы», «Всадник», «Храм Соломона», «Иерусалимский храм», «Скиния Моисеева» и другие. Надписи поучительного характера на скульптурах содержат глубоко личностное переживание религиозного чувства. Иван Иванович словно стремится уберечь посетителей сада от соблазнов мирской жизни, призывая к соблюдению библейских заветов. Картины религиозного содержания И.И. Ма-заев также сопровождал надписями-размышлениями, которыми словно обличал себя: «Прощай, тело! Только теперь я почувствовал, что душа жила отдельно от тела…» [11].

С одной стороны, такое «сотворение» собственного «Библейского сада», который привлекал своей необычностью современников, пробуждает в человеке возвышенные чувства, в очередной раз доказывая стремление простого человека к заимствованию образа жизни более именитых и образованных современников. С другой стороны, таким образом создается неповторимый культурный ландшафт – жизненное пространство, наполняемое сугубо личностными прагматическими, семантическими и символическими идеями, которые служат основой для построения специфической среды. Эта среда формирует отношения человека, культуры и территории, превращая их в целостный социокультурный феномен [12, с. 10].

Спасавшие от южного летнего зноя тенистые аллеи «Библейского сада» не требовали сложного ухода и вполне были приспособлены к неспешным прогулкам. Но основная концепция сада заключалась не в его комфортности. Хозяина, стремившегося создать «уголок рая на земле», влекло к более высоким идеалам. Мировоззренческие установки И.И. Мазаева подчеркивали знаковость всех элементов ландшафтной композиции, заключающейся в глубоко религиозном самосознании усадьбовладельца.

К сожалению, отдельные виды мазаевского сада сохранились только на страницах альбома. Скульптуры давно утрачены. В архивных документах и воспоминаниях людей Мазаевы часто упоминаются как жестокие люди и требовательные хозяева. А поскольку древо рода довольно разветвленное, сложно проследить, по отношению к кому из братьев Мазаевых народная молва так непримирима. Вместе с тем не единичны случаи, когда один архивный документ противоречит другому, и необходимо дальнейшее тщательное изучение вновь открывшихся обстоятельств. Тем не менее хочется верить, что человек, когда-то создавший «Библейский сад» на кубанской земле, был достойным уважения. И, несмотря на то что от усадьбы И.И. Мазаева почти ничего не осталось, есть надежда, что в культурной памяти поколений сохранится ее образ, останутся светлые воспоминания о человеке, воплотившем свои мечты о счастье на кубанской земле.

Ссылки:

Список литературы "Библейский сад" в кубанском имении крестьян Мазаевых: пространственные решения и культурный контекст

- Нащокина М.В. Ботанические сады и дендрарии русских усадеб XVIII -начала XX века//Русская усадьба: сборник Общества изучения русской усадьбы. СПб., 2017. № 22 (38). С. 310-331.

- Hayden P. British Seats on Imperial Russian Tables//Garden History. 1985. Vol. 13, iss. 1. P. 17-32. DOI: 10.2307/1586754

- Савинова Е.Н. Социальный феномен купеческой усадьбы//Русская усадьба. М., 2003. № 9 (25). С. 123-132.

- ГАКК (Гос. арх. Краснод. края). Ф. 449. Оп. 2. Д. 783.

- Мазаев Г.И. Воспоминания . URL: http://viber.propovednik.com/media/mp3/Литература/Воспоминания%20(Г.И.%20Мазаев).pdf (дата обращения: 29.01.2018).

- Записки Ивана Ивановича Мазаева: воспоминания детства, отрочества и более позднего периода. Ростов н/Д., 1913. № 4. С. 102-103.

- Бойко И.К. Сад искусств крестьян Мазаевых//Кубанский сборник. Т. V (26). Краснодар, 2014. С. 318.

- Естрина О.В. Культурный ландшафт как фактор бытийности социокультурного пространства региона//Известия Волгоградского государственного технического университета. 2015. Т. 21, № 7 (167). С. 9-11.