Бифасиальные орудия эпохи неолита - палеометалла из памятников Усть-Кутарейского участка (Северное Приангарье)

Автор: Чеха А.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

На современном этапе исследований ведется активный анализ археологического материала, полученного в ходе спасательных работ в зоне затопления Богучанской ГЭС и его ввод в научный оборот. В результате проведенных исследований представительные коллекции археологического материала были получены в т. ч. на памятниках в устье р. Кутарей (Устье Реки Кутарей, Сенькин Камень, Гора Кутарей, Ручей Поварный). В силу особенностей формирования отложений и проблематики изучения региона особенно важны детальное изучение археологического материала, планиграфический контекст, сравнительный анализ с одновременными памятниками Приангарья. В результате исследования археологических материалов памятника Устье Реки Кутарей удалось выявить условно «чистые» неолитические комплексы и смешанные (с примесью керамики эпохи бронзы - Средневековья). Для более четкого понимания ситуации по Усть-Кутарейскому участку в целом была произведена выборка и выполнен сравнительный анализ материалов с соседних памятников (Гора Кутарей и Сенькин (Синий) камень). Проведенные исследования позволили выявить на памятнике Устье Реки Кутарей концентрацию производства мелких пластинчатых сколов, а на памятнике Гора Кутарей производство тесел, топоров и веерных скребков, выполнен анализ целевых пластинчатых сколов. В результате удалось предварительно выделить более ранний (средний) этап неолита (гор. 2 сл. 3 памятника Устье Реки Кутарей) и более поздний (сл. 3. гор. 1, сл. 2 стоянки Устье Реки Кутарей, Гора Кутарей). В данной работе приведены результаты подробного анализа бифасиальных орудий указанных индустрий, что является вкладом в разработку вопроса о критериях выделения неолитических индустрий региона.

Северное приангарье, неолит, палеометалл, каменная индустрия, компрессионный характер отложений, керамические комплексы, спасательные археологические работы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146607

IDR: 145146607 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0431-0435

Текст научной статьи Бифасиальные орудия эпохи неолита - палеометалла из памятников Усть-Кутарейского участка (Северное Приангарье)

Памятники в устье р. Кутарей относятся к Северному Приангарью. Стоянка Устье Реки Кутарей располагается на левом берегу р. Ангары в 15 км ниже по течению от бывшего с. Кежма, на правом берегу в устье р. Кутарей; археологический памятник Гора Кутарей расположен в Кежемском р-не Красноярского края на левом берегу р. Ангары, в 617 км от ее устья, у подножия горы Кутарей, в 1,2 км ниже устья р. Ку-тарей, в 15 км ниже по течению от бывшего с. Кежма; археологический памятник Сенькин (Синий) Камень расположен в Кежемском р-не Красноярского края, на левом берегу р. Ангары, в 621 км от ее устья, в 1,9 км выше устья р. Кутарей, в 12 км ниже по течению от с. Кежма. Ранее был выполнен детальный технико-типологический анализ каменной индустрии с элементами атрибутивного подхода, а также декоративно-морфологический анализ керамики, планиграфический анализ. Выявлено, что бифасиальные орудия являются одной из показательных категорий на указанных памятниках, поэтому с целью дальнейшей разработки критериев неолитических индустрий региона был проведен их детальный анализ.

Бифасиальные орудия являются одной из самых распространенных категорий каменных артефактов, выделенной еще в конце XIX в. Они встречаются практически на всех этапах каменного века начиная с раннего палеолита. Многочисленные бифасиальные орудия различаются по форме, технологии производства и по функциональному назначению [Debenath, Dibble, 1994]. Все определения сводятся к употреблению двух основных терминов: бифасы и бифаси-альные орудия. Как правило, под бифасом понимают тщательно обработанные, относительно симметричные в плане и в профиль двусторонне обработанные орудия, на большей части периметра покрытые би-фасиальной ретушью [Ibid.]. Термин бифасиальные орудия, или русскоязычный вариант – двусторонние орудия, объединяет под собой более широкий круг двусторонне обработанных изделий, принципиальными признаками которых являются двусторонняя обработка и наличие бифасиальной ретуши. Выделяется несколько основных направлений, в которых использовались бифасиальные орудия: разделка туш животных и все сопутствующие этому операции [Ще-линский, 1994], обработка дерева или других растительных материалов, также известны свидетельства использования бифасиальных орудий в качестве инструментов расщепления, метательных орудий [Ша-лагина и др., 2019].

Планиграфический анализ позволил соотнести коллекцию каменных артефактов слоя с керамическими комплексами. Полностью соотнести каменную индустрию и четко разделить планиграфически разные группы керамического материала не удало сь (на многих участках они смешаны). Однако на уровне горизонта 1 были выявлены участки концентрации керамических материалов, относящихся к эпохе неолита

(«чистый» комплекс 1) и участки с примесью более поздней керамики (смешанный комплекс 1).

Орудийный набор комплекса 1 (условно «чистого), связанного с керамикой эпохи неолита (188 экз., 65 %), характеризуют наконечники стрел: овальный с черешковым (1 экз.) и прямым (1 экз.) насадом, треугольный с вогнутым насадом (3 экз.), ромбовидный с прямым насадом (1 экз., отличается небольшим размером – 17,5 мм). Согласно петрографическому анализу, выполненному А.В. Вишневским, 3 экз. выполнены из кремня, остальные из роговиков (алевро-песчаников местного происхождения).

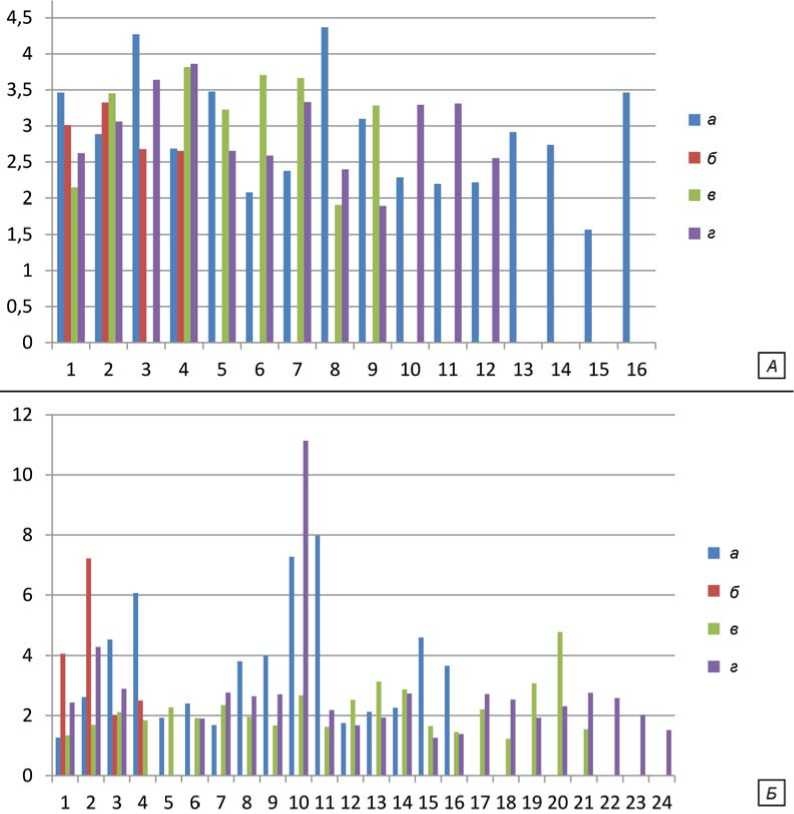

Индустрию комплекса также отличает и наличие листовидных/овальных бифасов, в большинстве своем – заготовок и фрагментов (4 целых экз. (один 10 см длиной), 15 фрагментов, 6 заготовок), изготовленных из алевропесчаника (3 экз. из кремня), а также шлифованных форм (12 экз. тесел, переоформлены и/или оббиты по одному из продольных краев, изготовлены из туфоалевролитов). Индекс массивности орудий данной категории в среднем 3,5, несколько экз. – 4,2; 4,3 (см. рисунок , А ). Единичными экземплярами представлены выемчатое орудие, унифасиально обработанная пластина, терочник, полностью фасонированный топор с цапфами из зернистого песчаника.

Среди орудий, соотносящихся со смешанным керамическим комплексом (72 экз., 25 % от всех орудий комплекса 1) следует отметить остроконечник с вентральной ретушью, бифасиально обработанную проколку на пластинке, три овальных с прямым насадом наконечника, микроскребок на отщепе размером 16,3 мм, оформленный крутой чешуйчатой ретушью, цапфенный топор из плитки сланцевой породы, выполненный в технике фасонажа по всему периметру отдельности с выделением цапф с пришлифовкой лезвия. Морфологически наиболее близкие изделия (для обоих топоров) найдены на местонахождении Усть-Едарма II (в материалах III и VI уровней отложения культуры) [Липнина, Лохов, Медведев, 2013, c. 88, 94]. В целом для комплекса характерно отсутствие орудий на пластинах, тесел (1 экз.), ретушированных отщепов (11 экз. с утилизацией), отсутствие двойных концевых скребков.

Орудийный набор комплекса 2 (на этапе раскопок гор. 2 соотнесен с неолитической керамикой, преимущественно текстильной и посольской) характеризуют прежде всего отсутствие массивных рубящих форм, таких как топоры и тесла (1 экз.), небольшое количество листовидных/овальных бифасов (4 экз.), скребел (2 экз) и большая доля ретушированных микропластин (10 экз.). Представлены наконечники стрел (7 экз.): овальные с прямым насадом (3 экз.), треугольные с вогнутым насадом (2 экз.), один треугольный с черешком, один наконечник цэпаньско-го типа с зубчатыми краями (залегание артефактов, соотносящихся с более поздними комплексами, на

Массивность бифасиальных орудий из памятников Усть-Кутарейского участка.

А – индекс массивности для листовидных/овальных бифасов: а – «чистый» комплекс, б – смешанный комплекс, в – гор. 2, г – сл. 2; Б – индекс массивности для топоров, тесел, скребел: а – «чистый» комплекс, б – гор. 2, в – сл. 2, г – ГК сл. 2.

уровне гор. 2 связывается с техногенными нарушениями слоя). Большинство орудий выполнено из ту-фоалевролита, алевропесчаника, выявлено 6 экз. из кремня.

Весомую часть орудийного набора сл. 2 (соотносится с поздней керамикой) составляют наконечники стрел (3 целых экз., 18 фрагментов, 13 заготовок). Два целых представляют собой листовидные наконечники с прямым насадом, один длиной 31,5 мм и 10,8 мм в наибольшем расширении пера оформлен бифаси-альной отжимной диагональной крутой ретушью. Другой, 56 мм в длину и 17,7 мм в наибольшем расширении пера, окаймлен бифасиальной разнофасеточной крутой чешуйчатой ретушью (как мелкими, так и средними фасетками). Еще один экземпляр треугольный формы с прямым насадом оформлен плоской параллельной бифасиальной ретушью. Жальце было фрагментировано и затем переработано мелкой чешуйчатой ретушью в проколку. Следует отметить фрагмент трехгранного пластинчатого наконечника, оформленного диагональной отжимной ретушью (грани – крутой, спинка – плоской) и заготовку четырехгранного пластинчатого наконечника, оформленную альтернативной диагональной крутой ретушью. Технология изготовления подобных изделий подробно описана в работе Е.Ю. Гири и В.М. Лозовского [2014, с. 71–72]. Фрагменты представлены перьями (8 экз.), насадами (вогнутые – 2 экз., прямые – 6 экз.). Обращают на себя внимание два фрагмента «тела» пластинчатых наконечников шириной 15,6 и 13,6 мм, оформленные плоской диагональной отжимной ретушью, изготовленные из кремня.

Наряду с наконечниками, в коллекции представлены листовидные бифасы (2 целых экз., 18 фрагментов, 5 заготовок). Для большинства орудий этой категории характерно оформление ретушью уплощения (фасо-наж), плоскими, полукрутыми, реже крутыми разнофасеточными, чаще среднего размера снятиями, а по краям мелкими фасетками, листовидной или овальной формы и прямым насадом. Только на двух фрагментах отмечается параллельная полукрутая бифасиаль-ная ретушь. Целые орудия (2 экз.) имеют длину121 мм и 88,6 мм, в наибольшем расширении пера – 24–35 мм. Следует отметить, что орудия данного типа изготавливались как на пластинах, так и на отщепах. Индекс массивности 2,5–3,3. Большая часть орудий данной категории выполнена из алевропесчаника, одно из кремня и одно из окремненной породы.

Немногочисленны тесла (1 целый экз., 1 фрагмент, 1 заготовка) (см. рисунок , Б , 9) и топоры (2 заготовки). Для первой категории характерна шлифовка, оформление мелкими сколами (фасонаж), прямоугольное или односторонневыпуклое сечение. Заготовки топоров изготовлены на плитке и отщепе. Для данной категории характерен фасонаж и массивность, у одной заготовки оформлены ушки. Индекс массивности для данной категории орудий – топоры 3–4, тесла 1,2–2 (см. рисунок , Б ).

Для более четкого понимания ситуации была сделана выборка из бифасиальных орудий, из материалов близлежащих памятников (Гора Кутарей, Сенькин (Синий) Камень).

Среди бифасиальных орудий Горы Кутарей весомую группу составляют наконечники (6 экз.), их фрагменты (3 экз.) и заготовки (3 экз.). Категория представлена листовидным с прямым насадом (42,1 мм) оформленным бифасиальной субпараллельной крутой отжимной ретушью, треугольным с прямым насадом (25,3 мм), оформленным крутой многорядной чешуйчатой ретушью (выполнен на отщепе), треугольным черешковым (22,5 мм, черешок длиной 5,4 мм), оформленным бифасиальной полукрутой субпараллельной ретушью. Еще два изделия треугольные с вогнутым насадом (16 мм и 56 мм), одно из них удлиненное, с глубокой выемкой (13 мм), оформлено стелющейся параллельной отжимной ретушью. Подобный предмет был обнаружен на Усть-Кове I пункт 2 (2 культурный горизонт), а также на памятнике Сосновый Мыс в культурном горизонте 3 [Кузнецов и др., 2020]. Материалы, обнаруженные в отложениях I надпойменной террасы р. Ковы, предположительно отнесены к раннему голоцену [Харевич и др., 2014]. Еще один экземпляр на остроконечной пластине оформлен вентральной отвесной краевой чешуйчатой ретушью. В категории также выявлено 3 фрагмента (тела) и 3 за-готовоки (1 экз. на отщепе).

Бифасиальные орудия представлены одним фрагментом овального бифаса, тремя заготовками (одна – овального бифаса, одна – рубящего орудия, оформленного крупными уплощающими сколами, одна – орудия типа тесла на нуклеусе).

Еще одной многочисленной категорией являются тесла (10 экз.), большинство прямоугольной вытянутой, клиновидной формы прямоугольного или слабовыпуклого сечения, со шлифовкой и подработкой

(уплощением) по одному краю или всему периметру.

В коллекции также широко представлены топоры (4 экз.), их фрагменты (3 экз.) и заготовки (5 экз.). Один экземпляр с ушками имеет следы использования (затертости). Ушки оформлены многорядной чешуйчатой ретушью. Еще 3 экз. выполнены на крупных отщепах. Один экземпляр оформлен крупными сколами по всему периметру, два других сработаны по краю чешуйчатой однорядной ретушью и по левой латерали чешуйчатой отвесной разнофасеточной ступенчатой ретушью. Индекс массивности у орудий из коллекции данного памятника колеблется около 2, однако присутствует массивный топор с индексом 11 (шириной 240 мм) и тесло с индексом 4. Следует отметить, что большинство орудий выполнено из алев-ропесчаника, туфоалевролитов, среднезернистого песчаника, 2 экз. из кремня.

По итогам исследования выявлено, что бифасиаль-ные изделия, относящиеся к чистому неолитическому комплексу сл. 3 стоянки Устье Реки Кутарей (с большей вероятностью развитый этап неолита), имеют больший индекс массивности, чем материалы гор. 2 (вероятнее всего, относится к среднему этапу неолита); также на памятнике Гора Кутарей выявлена индустрия массивных рубящих орудий и тесел. Кроме того, на данном памятнике выявлена отличная от памятника Устье Реки Кутарей сырьевая стратегия, направленная на изготовление тесел, рубящих орудий и наконечников из туфоалевролитов, алевропесчаников, с небольшим процентом использования кремня (хотя в индустрии пластинчатых сколов процент кремня высок).

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст».

Список литературы Бифасиальные орудия эпохи неолита - палеометалла из памятников Усть-Кутарейского участка (Северное Приангарье)

- Гиря Е.Ю., Лозовский В.М. Сравнительный морфологический анализ полноты технологических комплексов каменных индустрий // Каменный век: от Алтантики до Пацифики. Замятнинский сборник. - СПб., 2014. - Вып. 3. С. 52-84. EDN: OAXSSS

- Кузнецов А.М., Дударек С.П., Лохов Д.Н., Роговской Е.О, Савельев Н.А., Тимощенко А. А. Баллистические характеристики каменных наконечников Среднего голоцена Северного Приангарья // Изв. лаборатории древних технологий. - 2020. - Т. 16; № 1. - С. 35-61. EDN: TKNACT

- Липнина Е.А., Лохов Д. А., Медведев Г.И. О каменных топорах "с ушками" - цапфенных топорах Северной Азии // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2013. - № 1 (2). - С. 71-101. EDN: QBKEFD

- Харевич В.М., Стасюк И.В., Акимова Е.В., Кукса Е.Н., Махлаева Ю.Н., Горельченкова О.А., Томилова Е.А. Итоги изучения стоянки Усть-Кова I (пункт 2) в Северном Приангарье // Изв. Иркут. гос. ун-та. - 2014. -Т. 9. - С. 126-140. EDN: TMMAZL

- Шалагина А.В., Зоткина Л.В., Анойкин А.А., Кулик Н.А. Листовидные бифасы в комплексах начального верхнего палеолита Южной Сибири и севера Центральной Азии // Теория и практика археологических исследований. 2019. - № 2 (26). - С. 47-60. EDN: WYGROU

- Щелинский В. Е. Функциональное назначение двусторонне обработанных орудий мустьерской стоянки Заскальная V в Крыму // Археол. вести. - 1994. - № 3. С. 16-24. EDN: TLACJN

- Debenath A., Dibble H.L. The handbook of Paleolithic typology, vol. 1. The Lower and Middle Paleolithic of Europe. -University Museum Press, Philadelphia. - 1994. - P. 256.