Биоархеология детства в ямной культуре по материалам кургана 1 могильника Болдырево-4 в Южном Приуралье

Автор: Моргунова Н.Л., Файзуллин А.А., Чечеткина О.Ю., Медникова М.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены археологические и палеоантропологические данные о двух детских погребениях, представляющих ранний горизонт в кург. 1 могильника Болдырево-4 в Оренбургской обл., который был исследован в 2019-2020 гг. Ранние насыпи перекрывались огромным курганом над другим, более поздним захоронением взрослых людей. Весь комплекс был сооружен носителями ямной культуры на рубеже раннего и развитого ее этапов, ок. 3300-3100 кал. лет до н.э. Изучены останки трех детей в возрасте ок. 6 лет из двух могил. Выявлены следы серьезных палеопатологий. Ребенок из погр. 3 скончался от метастатического рака. Ребенок 1 из погр. 4, останки которого представлены одним черепом, очевидно, страдал от цинги. Возможными причинами онкологического заболевания могли стать долгое пребывание у задымленного очага или близость к месту металлообработки, поскольку носители ямной культуры Южного Урала активно разрабатывали медные месторождения. В обоих детских комплексах выявлены как стандартные для ямного погребального обряда признаки, так и некоторые особенности. Установлено, что сосуды из погребений близки по форме и орнаментации, но отличаются по технологии изготовления. Различен состав органических подстилок под скелетами. Отличия могут свидетельствовать о принадлежности погребенных к родственным, но самостоятельным родовым коллективам. Очевидно, что дети, захороненные под ранними насыпями, имели наследственный социальный статус, который сыграл роль в дальнейшем сооружении элитного кургана.

Ямная культура, элитный курган, детские погребения, южное приуралье, палеопатология, детская онкология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146534

IDR: 145146534 | УДК: 903.5+572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.049-059

Текст научной статьи Биоархеология детства в ямной культуре по материалам кургана 1 могильника Болдырево-4 в Южном Приуралье

Биоархеология – активно развивающаяся область междисциплинарных исследований, основанная на контекстуальном изучении антропологических материалов [Bioarchaeology…, 2006; Медникова, 2017].

Отдельная отрасль знания, изучающая детские захоронения, получила название биоархеологии детства [Lewis, 2007; Mays et al., 2017].

Детям земледельцев эпох неолита и раннего металла уже посвящены разносторонние исследования. Но положение и социальная роль детей у синхронных скотоводов степного коридора Евразии так подробно не изучались. Цель нашей работы – отчасти заполнить этот пробел по данным кург. 1 могильника Болдырево-4, раскопанного Н.Л. Моргуновой в 2019– 2020 гг. Это еще один из элитных, наиболее крупных курганов ямной культуры на территории северной части Волго-Уралья. Некрополь находится в 4 км к юго-юго-западу от с. Болдырева Ташлинского р-на Оренбургской обл. на первой, высоко расположенной надпойменной террасе левого берега р. Иртек, притока р. Урал (рис. 1). Раскопки на этом памятнике параллельно с работами на хорошо известном могильнике Болдырево-1 были начаты в 1984–1986 гг. [Кравцов,

Рис. 1. Расположение курганного могильника Болдырево-4 ( 1 ) и вид кург. 1 до раскопок ( 2 ).

Моргунова, 1991; Моргунова, 2000; 2014, с. 85–86; Моргунова, Кулькова, Кульков, 2021].

До начала раскопок курган имел диаметр 62 м, высоту 4,2 м. При этом его центр был снивелирован грабительской ямой начала ХХ в. В древности высота кургана могла достигать примерно 8 м. Уникальным является его внутреннее устройство и не встречавшиеся ранее элементы оформления подкурганной площадки и могильных сооружений. Курган был окружен кольцевым рвом шириной до 10 м. Еще предстоит провести большую работу по изучению полученных данных с привлечением разных методик. В настоящей статье рассматривается ранний горизонт в кург. 1, связанный с погребениями детей. По понятной причине выводы будут иметь предварительный характер.

Данные археологии

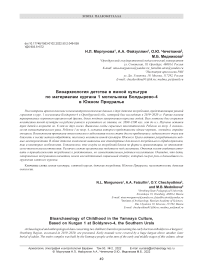

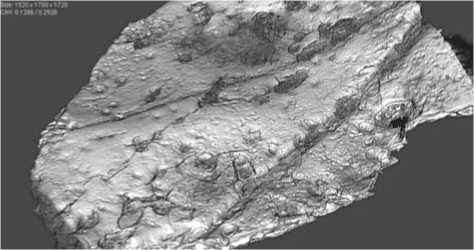

Планиграфия и стратиграфия кургана. По данным археологических и палеопочвенных исследований, кург. 1 со стоял из трех конструкций. Ранний горизонт представляют курганные насыпи 1 (рис. 2, 1, 2) и 2 (рис. 2, 3). Их размеры идентичны: высота ок. 1,0– 1,2 м, диаметр 10–11 м. Древние курганы находились в пределах площадки, которую полностью перекрывала самая большая, третья насыпь, возведенная позднее для грандиозного погр. 5, где захоронены пять взрослых индивидов. Грунт для ее сооружения был взят из внешнего кольцевого рва.

В центрах подкурганных площадок насыпей 1 и 2 находилось по одному погребению (соответственно погр. 3 и 4). Площадки были окружены рвами, которые в отличие от внешнего кольцевого со стояли из отдельных ям овально-подквадратных очертаний и разной глубины (рис. 2, 4 ). Таким образом, судя по данным стратиграфии и расположению погребений, можно заключить, что строительство этого комплекса происходило планомерно в течение относительно небольшого интервала времени. Безусловно, площадка для сооружения грандиозного погр. 5, четко вписавшегося между более ранними курганами, была выбрана неслучайно. В этой связи возникает вопрос:

Рис. 2. Курган 1 в процессе работ.

1 – профиль центральной бровки, насыпь 1 и ров 1, насыпь 3; 2 – профиль насыпи 1; 3 – насыпь 2 в профиле западной бровки и досыпка на северный склон кургана; 4 – вид сверху на рвы 1, 2 и погр. 5.

какую роль сыграли в данном выборе погребенные под насыпями 1 и 2 дети?

Описание д етских погребений. Погребение 3 (рис. 3, 1) было совершено в яме прямоугольной формы размером 70 × 100 см, глубиной 70–72 см от уровня материка (–482 см от 0). На дне могилы поверх органической подстилки располагался скелет ребенка. Покойный был захоронен в скорченном положении на спине, с вытянутыми вдоль тела руками, согнутыми ногами, головой на востоко-северо-восток. Кости скелета были слабо окрашены охрой, яркие пятна которой зафиксированы местами на подстилке. За черепом лежал целый глиняный сосуд полуяйцевид-ной формы с прикрытым устьем, выпуклым туловом и округлым дном (рис. 3, 2). Его высота 13 см, диаметр горловины 9,5 см. Технологический анализ (Н.П. Са-лугина) показал, что при составлении формовочной массы к глине добавлялся шамот и органический раствор. Вся внутренняя и внешняя поверхность сосуда покрыта расчесами гребенчатым штампом в разных направлениях. Верхняя часть тулова орнаментирована двумя рядами отпечатков крупной перевитой веревочки, ниже – двумя рядами овальных вдавлений.

Погребение 4 (рис. 3, 3 ) было совершено в яме прямоугольной формы размером 87 × 144 см, глубиной 75–80 см от уровня материка (–488 см от 0). Детский скелет располагался на органической подстилке строго по центру ямы. Ребенок был погребен в скор-

/ .ЙЛ,

11 2' 3

1 J

0 1 cм

0 1 cм

0 1 cм

Рис. 3. Детские погребения кург. 1 и инвентарь.

1 – погр. 3; 2 – сосуд из него; 3 – погр. 4; 4 – фрагмент керамики из ямы 10 рва 2; 5 , 6 – костяная проколка и сосуд из погр. 4.

ченном положении на спине, с вытянутыми вдоль тела руками, головой на северо-восток. Скелет был слабо окрашен охрой. Ее яркие пятна зафиксированы вокруг черепа и на лицевых костях. На теменных костях лежали фрагменты еще одного черепа. Между черепами и северной стенкой ямы находился глиняный сосуд, а под ним – острие из грифельной косточки длиной 11,5 см (рис. 3, 5 ).

Сосуд (рис. 3, 6 ) полуяйцевидной формы с прикрытым устьем, выпуклым туловом и округлым дном имеет высоту 10 см, диаметр горловины 8 см. При составлении формовочной массы к илистой глине добавлялся шамот и дробленая, предварительно нагретая раковина. Заглаживание гребенчатым штампом зафиксировано только на части внешней поверхности сосуда. Орнаментальная композиция, расположенная вверху тулова, состоит из четырех рядов отпечатков перевитой веревочки. В одном месте полоса орнамента прерывается защипом. Аналогичные по морфологии фрагменты керамики были обнаружены в ямах рва, окружавшего насыпь над данным погребением (рис. 3, 4 ).

Детские погр. 3 и 4 сходны по многим признакам погребальной обрядности. Но следует также отметить различия, которые могли бы оказаться незамеченными при визуальном анализе. Во-первых, предварительные результаты микробиоморфного анализа (А.А. Го-льева) показали, что состав подстилок и «подушек» как по объему, так и по составу различается. В погр. 4 использовалась мощная сложносоставная подстилка из луговых трав, органического материала животного происхождения (войлок или шерсть) и древесины/ коры. В подстилке из погр. 3 содержались сухостепные травы и очень немного органического материала животного происхождения.

Во-вторых, различия выявлены в технологии изготовления посуды. Оба сосуда по форме и орнаментации близки, более типичны для памятников развитого этапа ямной культуры Волго-Уралья. В то же время они были произведены в разных гончарных традициях, о чем говорят состав формовочных масс и способы обработки поверхностей. Характерно, что многочисленные фрагменты керамики, найденные в ямах одного рва вокруг погр. 4, также изготовлены по двум рецептам. Можно сделать вывод, что данные погребения отражают участие в их сооружении родственных групп населения, но, вероятно, принадлежавших к самостоятельным родовым или семейным коллективам [Салугина, 2019].

Относительная и абсолютная хронология

По признакам погребального обряда детские погребения в кург. 1 могильника Болдырево-4 могут относиться к любому этапу ямной культуры [Мер-перт, 1974, с. 54–73; Моргунова, 2014, с. 152–216]. Поза умерших (в скорченном положении на спине) в большей степени характерна для раннего (репинского) и первой половины развитого этапа. Прерывистые рвы, состоящие из нескольких ям, встречаются на памятниках раннего, репинского (могильник Кра-сиково-1), и позднего, полтавкинского (могильник Скворцовка), периодов. На развитом этапе известны исключительно кольцевые рвы, аналогичные третьему вокруг кургана, предназначенного для центрального погр. 5.

Радиоуглеродное датирование материалов могильника Болдырево-4 пока не принесло желаемых результатов. Хотя даты определены для всех трех погребений, они показали значительный разброс во времени. Наиболее приемлемым в свете технологии керамики, стратиграфических и палеопочвенных данных выглядит значение, полученное AMS-методом по кости человека из погр. 4 – 4 690 ± 25 л.н. (IGAN-8682), 3439–3378 кал. лет до н.э. Оно позволяет отне сти захоронение к концу репинского – началу развитого этапа ямной культуры. Вероятно, близка к истине 14С-дата, полученная по фрагменту органической подстилки из погр. 5 – 4 300 ± 70 л.н. (SPb-3386), 3025– 2873 кал. лет до н.э., – согласно которой оно датируется развитым этапом ямной культуры*. Обе даты соответствуют очередности совершения захоронений, установленной по стратиграфии кургана и данным па-леопочвенных исследований.

Некоторое уточнение датировки комплексов позволяет сделать керамика. Бесшейные, полуяйце-видной формы сосуды были распространены на развитом этапе ямной культуры [Мерперт, 1974, с. 61, рис. 6, 7; Моргунова, 2014, с. 197–199]. Реже они встречаются в материалах репинского времени. Для позднего, полтавкинского периода в основном характерна плоскодонная посуда. Орнаментация веревочкой и нанесение глубоких расчесов гребенчатыми штампами на поверхности сосудов широко представлены в керамических комплексах репинского этапа. Кроме того, фрагменты керамики из рва 2 и сосуд из погр. 4 по технологии изготовления близки репинской традиции (использование илистых глин с добавлением раковины). Технологические характеристики сосуда из погр. 3 (исходное сырье – глина с добавкой шамота, без раковины) наиболее типичны для посу- ды развитого этапа ямной культуры Волго-Уралья [Салугина, 2019].

Особую важность для датировки кургана имеют данные палеопочвенных исследований (О.С. Хохлова, А.Э. Сверчкова). Они могут быть сопоставлены с результатами наших работ последних двух десятилетий на других памятниках Оренбуржья, итогом которых стала реконструкция палеоклиматических условий на четырех хроносрезах развития ямной культуры в Южном Приуралье [Хохлова, Моргунова, Гольева, 2019; Morgunova, Khokhlova, 2020]. Согласно полученным характеристикам почв в кург. 1 могильника Болдырево-4, наиболее близкими палео-климатической ситуации времени начала его строительства оказались условия в период, когда были сооружены кург. 1 и 2 могильника Красиково-1. В обоих случаях реконструирован аридный эпизод. О хронологической близости этих памятников говорят также идентичные морфологические и технологические особенности керамики, найденной в заполнении их рвов. Согласно радиоуглеродным датам и прежде всего археологическим данным, красиковские курганы датированы в пределах от 3600 до 3300– 3200 кал. лет до н.э. [Моргунова, Кулькова, 2019]. В то же время палеопочвы, погребенные в интервале 3200–2600 кал. лет до н.э. под курганами развитого этапа ямной культуры (могильники Шумаевские и Мустаевский V), были сформированы в иных условиях. Они демонстрировали признаки значительно более влажного климата по сравнению с палеопочвами раннего репинского периода [Хохлова, Моргунова, Гольева, 2019].

Таким образом, в определении хронологии этапов сооружения кург. 1 могильника Болдырево-4 пока следует опираться прежде всего на результаты археологических и палеопочвенных исследований. Полученные радиоуглеродные даты нуждаются в подкреплении новыми данными, что и будет сделано в ближайшем будущем.

Методы исследования скелетных останков

Идентификация и описание степени сохранности о станков погребенных производились в соответствии со стандартами ювенильной остеологии [Schaefer, Black, Scheuer, 2009]. Биологический возраст детей определялся на основании оценки критериев развития зубной системы по рентгенограммам верхней и нижней челюсти. Краниальные и посткраниальные фрагменты были исследованы с использованием цифровой микрофокусной рентгенографии на стационарном аппарате ПРДУ-02. Считывание изображения производилось с фосфор- ных пластин при помощи рентгеновского сканера CR-35 SEC № X000241.

При визуальном осмотре регистрировались маркеры физиологического стресса на костях и зубах, оценивалось присутствие палеопатологий. В рамках дифференциальной диагностики патологических проявлений кроме рентгенографии была использована микротомография. Химический состав красителей, применявшихся в погребальном обряде, определялся методом рентгенофлуоресцентного анализа (прибор Bruker AXS, аналитик Л.А. Пельгунова, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН).

Результаты обследования скелетных останков

Погребение 3. Представлены теменная и височная (со слуховым проходом) кости, нижняя челюсть, позвонки, фрагмент основания черепа с сохранившимися участками края затылочного отверстия, отдельно закладки зубов, фрагменты стенки метафиза бедренной кости, диафизов лучевой и большеберцовой, небольшой обломок ребра, лопатка, элементы грудины, тазовая (подвздошная) кость.

Определение биологического возраста производилось после рассмотрения результатов микрофокус-ной рентгенографии. Зубной возраст ребенка 6 лет ± ± 24 месяца. Угол нижней челюсти позволяет предположить принадлежность останков девочке. Окончательная идентификация пола возможна только после рассмотрения результатов генетического анализа, который в настоящее время проводится.

На закладках верхнего резца и постоянного клыка отмечена эмалевая гипоплазия, сформировавшаяся от 1,5 до 4 лет. Этот индикатор эпизодического стресса указывает на четыре негативных эпизода. На молочном моляре зафиксирован пришеечный зубной камень.

На поверхности верхнего неба наблюдаются обширные периостальные изменения по типу оссифи-цированых гематом. Альвеолы молочных зубов верхней и нижней челюсти расширены. Увеличен диаметр подбородочного отверстия (foramen mentale). Доступные для осмотра поверхности лунок зубов нижней челюсти сильно поротизированы, края альвеол заострены и расширены. Наружная и внутренняя поверхности основания черепа несут следы обширной периостальной реакции.

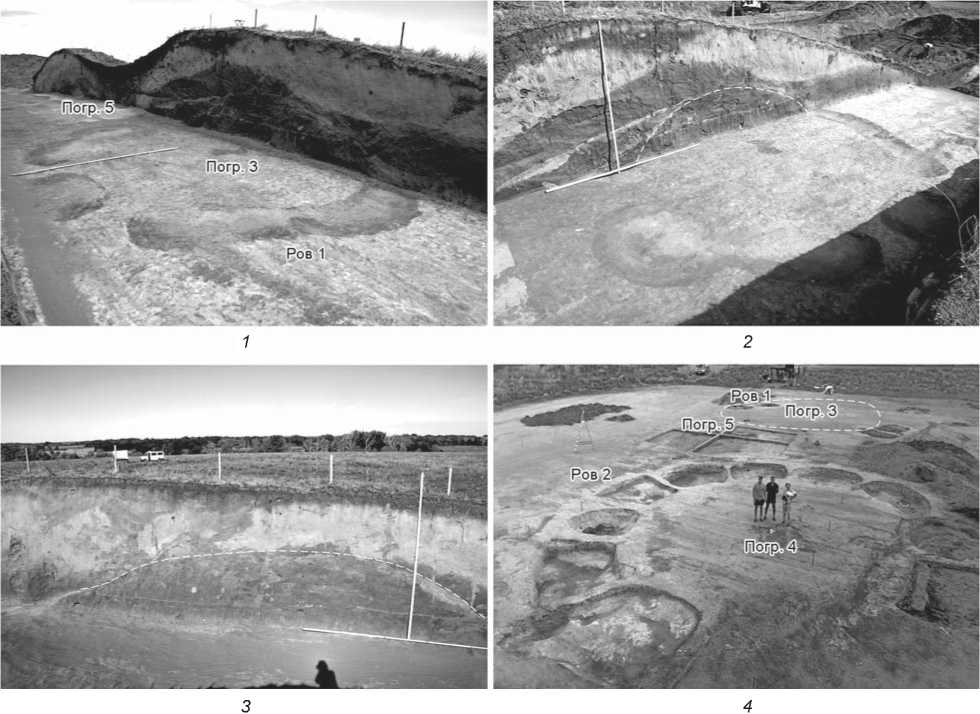

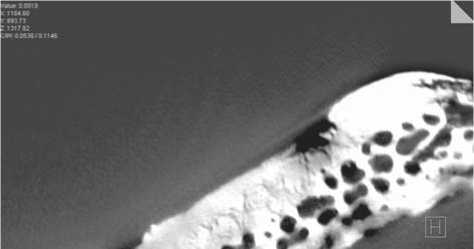

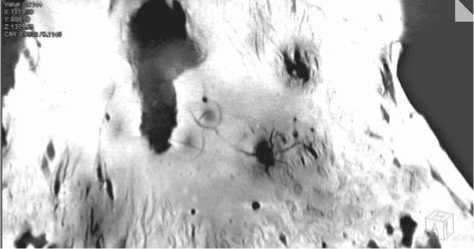

На теменной кости (наибольшая толщина 3 мм) обнаружены углубления подокруглой формы и перфорации диаметром не более 1 мм, что послужило основанием для проведения дополнительного исследования методами микрофокусной рентгенографии и микротомографии. Рентгенография показала наличие множественных очагов деструкции разной формы и размеров, наиболее крупные из которых имеют неровные (фестончатые) края; ко стное вещество на цифровом снимке производит впечатление «изъеденного молью» (рис. 4, 1). На рентгенограммах других фрагментов скелета наблюдаются регулярная структура позвонка, пневматизация и разреженность ко стного вещества грудины, истончение компакты нижней челюсти, особенно заметное при сравнении с челюстью ребенка из погр. 4; обширное локальное истончение верхнего неба, а также локальная разреженность структуры подвздошной ко сти неясной этиологии.

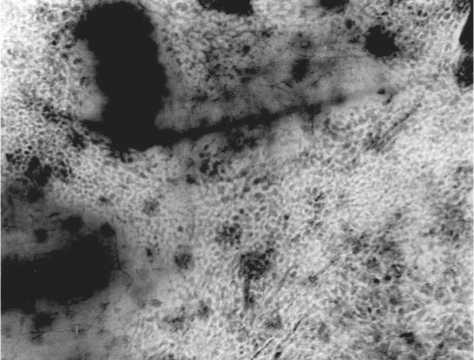

На трехмерной реконструкции теменного фрагмента после микротомографии заметно, что дефекты компакты напоминают лунки («кратеры») подокруглой формы (рис. 4, 5). На вертикальном срезе их дно имеет неровную форму, а на горизонтальном – звездчатые очертания (рис. 4, 2–4). Обширные очаги деструкции выявлены и в губчатом слое свода черепа. Самые крупные повреждения – сквозные, они имеют неровные края. На поперечном срезе через середину внутренней компакты зона дефекта может достигать 3 мм.

При визуальном осмотре на внутренней поверхности стенки нижнего метафиза бедренной кости и диафиза большеберцовой присутствуют лизисы, сходные с поражениями наружной и внутренней компакты теменных костей; выявлена поротизация верхнего края лопатки.

Несмотря на хрупкость исследованных останков, применение радиологических методов позволило отказаться от гипотезы о посмертном характере встреченных разрушений и в дальнейшем сконцентрироваться на выводе о хроническом патологическом процессе, приведшем к гибели ребенка.

На фрагментах свода черепа наблюдается слабое окрашивание красным цветом. Рентгенофлуоресцентный анализ подтвердил, что это охра.

Рис. 4. Микрофокусная рентгенограмма фрагмента теменной кости ребенка из погр. 3 с десятикратным увеличением ( 1 ), вертикальные и поперечные срезы ( 2–4 ), трехмерная реконструкция ( 5 ).

Погребение 4. Хотя в отчете о раскопках кургана in situ описано погребение одного человека, при лабораторном исследовании антропологических материалов из погр. 4 были выявлены останки двух индивидов. Одному из них принадлежали височная кость со слуховым проходом, фрагмент затылочной, мелкие обломки теменных, сфеноидная кость и часть основания черепа. Эти останки позволяют предположить парциальное захоронение. На крыле сфеноидной кости наблюдается порозность (признак недостатка витамина С). Возможен слабый преднамеренный окрас. По размерам костей данные останки принадлежали ребенку 5–6 лет.

От скелета другого индивида сохранились теменные кости, неопределимый фрагмент свода черепа, парные фрагменты височных костей с областью слухового прохода, нижняя челюсть, обломки второго шейного позвонка, лучевой кости, крестца, тазовые кости (разрушены), отдельно закладки зубов. Зубной возраст этого индивида, как и ребенка из погр. 3, 6 лет ± 24 месяца. На закладке центрального верхнего резца видна эмалевая гипоплазия – индикатор эпизодического стресса. Можно судить о не менее пяти перенесенных негативных эпизодах в возрасте от 1,5 до 4,5 лет. Для нижней челюсти и верхней части свода черепа рентгенофлуоресцентный анализ подтвердил окрашивание охрой.

Обсуждение результатов исследования детских останков

При обследовании антропологических материалов из детских погребений кург. 1 могильника Болды-рево-4 в лабораторных условиях нами были идентифицированы о станки трех индивидов. Все эти дети скончались приблизительно в одном возрасте, ок. 6 лет, что соответствует, по периодизации раннего онтогенеза Б. Богина [Bogin, 1997], «истинному детству» (от 3 до 7 лет), когда ребенок в древних сообществах еще получал от взрослых питание и защиту. К концу этой стадии прорезываются первые постоянные моляры и резцы. В традиционных обще ствах их появление часто было ознаменовано обрядами перехода [Медникова, 2017, с. 65–68]. Можно предположить, что совпадение возраста смерти детей, погребенных в данном кургане, неслучайно. Другой общей чертой для них может быть наличие палеопатологических проявлений, свидетельствующих об опасных заболеваниях.

При рассмотрении останков ребенка из погр. 3 прежде всего обращает на себя внимание присутствие множественных прижизненных дефектов костной ткани, локализованных в своде черепа и метафизах трубчатых костей. Обнаружены последствия патологического процесса, характеризовавшегося высокой остеолитической активностью. Дифференциальная диагностика этих проявлений должна включать инфекции, грибковые и онкологиче ские заболевания.

Хронические инфекционные поражения в детском возрасте обычно соотносятся с туберкулезом. Его диагностика включает обширный список признаков [Lewis, 2007, р. 146–151]. Несмотря на неполную сохранность скелета, можно достаточно уверенно судить об отсутствии в данном случае подобных изменений.

Причиной литических поражений свода черепа и костей скелета может быть метастатический рак, который следует обязательно учитывать при дифференциальной диагно стике. Обширные деструктивные поражения свода черепа у взрослых индивидов чаще всего являются результатом множественной миеломы или метастатической карциномы [Ortner, 2003, р. 534].

Выявленная нами радиологическая картина «изъеденных молью» краев дефектов свидетельствует об интенсивном разрушении костной ткани и повышенной скоро сти ро ста метастазов, что обычно ассоциируется с обширными или локальными периостальными реакциями и вероятностью распространения процесса в мягкие ткани [Ragsdale, Campbell, Kirkpatrick, 2018]. Края лизисов типа II («изъеденные молью») возникают в результате множественных очагов резорбции вдоль эндоосталь-ной поверхности кортикального слоя или в губчатой кости. В обзоре, по священном диагностике множественной миеломы в палеопатологии, подчеркивается подавляющее преобладание случаев у взрослых (91,7 %), особенно в пожилом возрасте [Riccomi, Fornaciari, Giuffra, 2019]. Чаще она встречается у лиц мужского пола. Впрочем, в современной клинике описаны случаи этого заболевания и у детей, например у двенадцатилетней китайской девочки [Bernstein, Perez-Atayde, Weinstein, 1985] или у восьмилетнего мальчика с сопутствующей ВИЧ-инфекцией [Radhakrishnan et al., 2017].

Множественная миелома представляет собой злокачественную пролиферацию плазматических клеток костного мозга [Riccomi, Fornaciari, Giuffra, 2019]. Ее этиология до сих пор недостаточно изучена. Но отмечалось, что причиной могут быть химические реагенты, красители, металлургическое производство. Болезнь редко возникает до 40 лет, затрагивает позвонки, ребра, череп, плечевой пояс, таз, длинные кости. Радиографическая картина представляет собой резко очерченные «выбитые» повреждения или литические поражения по типу «изъеденных молью» без окружающей периостальной реакции. Признаки патологии у ребенка из погр. 3 в целом отвечают этому описанию, но есть существенные возражения против данного диагноза, связанные с юным возрастом и полом индивида.

Метастатическая карцинома, поражающая позвонки, ребра, череп и длинные кости множественными дефектами эллиптической или неправильной формы, в нашем случае может быть отклонена, поскольку распространена только у взрослых старше 40 лет. Также исключается саркоидоз, манифестирующий после 30 лет.

Исходя из биологического возраста ребенка из погр. 3, более вероятной представляется лейкемия, которая имеет пик заболеваемости в 3–5 лет и поражает череп, плечевой пояс, верхние и нижние конечности, ребра, позвонки и таз [Ibid., p. 202]. Следует учитывать, что в современной клинической диагностике некоторые случаи множественной миеломы, определенной у детей, на самом деле являлись В-клеточными новообразованиями, т.е. острым лимфолейкозом [Rossi et al., 1987]. Если даже в текущей врачебной практике существуют сложности с постановкой диагноза при нетипичной локализации очагов деструкции и вероятности мимикрии признаков множественной миеломы у детей с лейкемией, то к палеопатологической диагностике, особенно в случае неполной сохранности скелета, нужно подходить очень осторожно.

Палеопатология опирается на описание собственных диагностически важных признаков, почти неиспользуемых в медицинских учреждениях. Кроме того, палеоонкологи могут идентифицировать ранее не обнаруженные формы рака, исчезнувшие в ходе эволюции в организме человека, или известные заболевания, в прошлом имевшие другую манифестацию [Halperin, 2004].

К сожалению, в изученных палеопатологами погребениях детей с предполагаемым острым лим-фолейкозом отсутствовали черепа, что лишает нас возможности сравнения с образцом из Болдырева. Первый такой скелет ребенка 3–5 лет происходит из раскопок в Дахлехском оазисе Египта и датируется в широком интервале 1100–680 лет до н.э. [Moltoa, Sheldrick, 2018]. Изменения костной ткани проявились в виде диффузных ямок вокруг расширенных канальцев с последующим вовлечением периостального слоя. Гематогенное распространение указывает на острый лимфолейкоз или нейробластому, и, учитывая возраст ребенка, авторы склоняются к первому диагнозу. Другое исследование посвящено описанию литических и пролиферативных признаков острого лимфолейкоза у ребенка 5–6 лет колониальной эпохи из Перу [Klaus, 2014].

Также надо иметь в виду гистиоцитоз, часто встречаемый у детей и имеющий сходную локализацию, причем более чем в 50 % случаев поражающий пло- ские кости – череп, ребра, таз [Khung et al., 2013]. Специалисты отмечают, что дефекты костей очень похожи на картину множественной миеломы у взрослых. Дифференциальная диагностика гистиоцитоза включает рассмотрение метастатической нейробластомы с пиком заболеваемости от года до полутора лет. Гистиоцитоз сопровождается субпериостальной реакцией и иногда утолщением стенок трубчатых костей (в нашем случае на отдельных костных фрагментах не наблюдаются). Кроме дефектов костей черепа и таза, среди признаков заболевания отмечались отставание в физическом развитии и стоматиты [Riccomi, Fornaciari, Giuffra, 2019]. В современной клинической практике на панорамных рентгенограммах было зафиксировано сильное разрушение альвеолярной кости, что сопровождалось т.н. картиной «плавающих зубов» [Khung et al., 2013]. Учитывая обширную периостальную реакцию на поверхности верхнего неба и альвеол у ребенка из погр. 3, можно говорить о воспалении и кровоточивости мягких тканей в полости рта и о «расшатывании» зубов. Но эти особенности могли возникнуть и при дефиците витамина С (детская цинга). К сожалению, неполная сохранность черепа препятствует окончательной постановке данного диагноза.

В целом можно достаточно уверенно заключить, что ребенок из погр. 3 скончался от проявлений метастатического рака, имевшего гематогенное распространение и затронувшего костный мозг (дифференциальный диагноз: лимфолейкоз, множественная миелома, гистиоцитоз). Вероятно, на финальной стадии данному заболеванию сопутствовала цинга. Какие же негативные факторы могли этому способствовать?

П. Эвальд [Ewald, 2018] полагает, что в древних исторических и доисторических популяциях человека появление рака прежде всего могло быть индуцировано патогенами, например Т-лимфотропным вирусом типа 1 (HTLV-1), которым ребенок заражался еще с молоком матери. Онкогенные вирусы папилломы, Эпштейна–Барра и др. имеют долгую историю циркуляции в древних сообществах. Кроме того, на наш взгляд, неблагоприятными факторами могли стать долгое пребывание у задымленного очага или близость к месту металлообработки (носители ямной культуры Урала активно разрабатывали медные месторождения).

Останки детей из погр. 4 не обнаруживают последствий столь редкого заболевания, как у индивида из погр. 3. Но присутствие периостальной реакции на поверхности сфеноидной кости у первого из них позволяет предположить наличие детской цинги или болезни Меллера–Барлоу, которая могла оказаться смертельной [Brickley, Ives, 2006]. Второй ребенок, судя по наличию множественной эмалевой гипо- плазии на коронках (закладках) постоянных зубов, на протяжении первых лет жизни регулярно испытывал серьезные физиологические стрессы, возможно, сезонного характера. Примечательно, что число стрессирующих эпизодов (5) сходно с количеством резких негативных эпизодов, испытанных ребенком из погр. 3 (4 стресса) еще до его болезни.

Итак, тезис об избирательности и тщательности захоронений шестилетних тяжело болевших детей подтверждается данными палеопатологии и результатами рентгенофлуоресцентного анализа.

Заключение

Археологические и палеоантропологические данные свидетельствуют о значительной роли детей и места их погребения в создании кург. 1 могильника Бол-дырево-4. Курган выделяется по масштабам трудовых затрат и сложности архитектуры на фоне всех известных памятников ямной культуры как в ВолгоУральском регионе, так и в других областях ее распространения. Детские погребения по всем признакам обряда соответствуют традициям, характерным для погребений взрослых представителей всех возрастных групп населения. При этом детские захоронения ямной культуры встречаются крайне редко. На их фоне рассматриваемые комплексы существенно выделяются прежде всего наличием специально предназначенных для них курганов, что подтверждает особый, вероятно, наследственный социальный статус погребенных [Моргунова, Файзуллин, 2018, с. 49]. Несмотря на серьезные патологии, дети были удостоены такого обряда по праву рождения в значимой для общества социальной группе, а в дальнейшем – особого отношения к месту их захоронения. Возможно, все подкурганное пространство являлось площадкой, где собиралось близкородственное население, причем из разных родовых общин, для совершения не только погребений, но и каких-то других сакральных и общественных церемоний. И именно здесь с течением времени был возведен огромный курган над не менее грандиозным коллективным захоронением пяти взрослых человек.

Авторы благодарят О.С. Хохлову и А.Э. Сверчкову (Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН), А.А. Гольеву (Институт географии РАН) и Н.П. Салугину (Самарский государственный институт культуры) за предоставленную возможность использовать некоторые предварительные данные исследований.

Палеоантропологический анализ производился в рамках НИОКТР № 122011200264-9.

Список литературы Биоархеология детства в ямной культуре по материалам кургана 1 могильника Болдырево-4 в Южном Приуралье

- Кравцов А.Ю., Моргунова Н.Л. Погребения древне-ямной культуры на р. Иртек в юго-западном Оренбуржье // Древности Восточно-Европейской лесостепи. – Самара: Самар. гос. пед. ин-т, 1991. – С. 120–137.

- Медникова М.Б. Биоархеология детства в контексте раннеземледельческих культур Балкан, Кавказа и Ближнего Востока. – М.: Club Print, 2017. – 223 с.

- Мерперт Н.Я. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. – М.: Наука, 1974. – 168 с.

- Моргунова Н.Л. Большой Болдыревский курган // Археологические памятники Оренбуржья. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2000. – Вып. 4. – С. 55–62.

- Моргунова Н.Л. Приуральская группа памятников в системе волжско-уральского варианта ямной культурно-исторической области. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2014. – 347 с.

- Моргунова Н.Л., Кулькова М.А. Результаты радио-углеродного датирования курганного могильника Красиково I // Археологические памятники Оренбуржья. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2019. – Вып. 14. – С. 39–45.

- Моргунова Н.Л., Кулькова М.А., Кульков А.М. Метеоритное железо в производственной и ритуальной практике ямной культуры Приуралья // КСИА. – 2021. – Вып. 262. – С. 190–206.

- Моргунова Н.Л., Файзуллин А.А. Социальная структура ямной культуры Волжско-Уральского междуречья // Stratum Plus. – 2018. – № 2. – С. 35–60.

- Салугина Н.П. Население Волго-Уралья в эпоху раннего бронзового века в свете данных технологического анализа керамики // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V–III тыс. до н.э. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2019. – С. 113–122.

- Хохлова О.С., Моргунова Н.Л., Гольева А.А. Природно-климатические условия в V–III тыс. до н.э. в Оренбуржье по данным междисциплинарных геоархеологических исследований // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V–III тыс. до н.э. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2019. – С. 102–112.

- Bernstein S.C., Perez-Atayde A.R., Weinstein H.J. Multiple myeloma in a child // Cancer. – 1985. – Vol. 56, iss. 8. – P. 2143–2147.

- Bioarchaeology: the contextual analysis of human remains / eds. J.E. Buikstra, L.A. Beck. – Amsterdam: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2006. – 606 p.

- Bogin B. Evolutionary hypothesis for human childhood // Yearbook of physical anthropology. – 1997. – Vol. 40. – P. 63–89.

- Brickley M., Ives R. Skeletal manifestations of infantile scurvey // Am. J. of Phys. Anthropol. – 2006. – Vol. 129. – P. 163–172.

- Ewald Р. Ancient cancers and infection-induced oncogenesis // Intern. J. of Paleopathology. – 2018. – Vol. 21. – Р. 178–185.

- Halperin E.С. Paleo-oncology the role of ancient remains in the study of cancer // Perspectives in Biology and Medicine. – 2004. – Vol. 47, iss. 1. – Р. 1–14.

- Khung S., Budzik J.-F., Amzallag-Bellenger E., Lambilliote A., Soto Ares G., Cotten A., Boutry N. Skeletal involvement in Langerhans cell histiocytosis // Insights Imaging. – 2013. – Vol. 4, iss. 5. – P. 569–579.

- Klaus H.D. A probable case of acute childhood leukemia: skeletal involvement, differential diagnosis, and the bioarchaeology of cancer in South America // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 2014. – Vol. 26, iss. 2. – P. 348–358.

- Lewis M. The Bioarchaeology of Children: Perspectives from Biological and Forensic Anthropology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007. – 465 p.

- Mays S., Gowland R., Halcrow S., Murphy E. Child bioarchaeology: perspectives on the past 10 years // Childhood in the Past: An Intern. J. – 2017. – Vol. 10, iss. 1. – P. 38–56.

- Moltoa E., Sheldrick P. Paleo-oncology in the Dakhleh Oasis, Egypt: Case studies and a paleoepidemiological perspective // Intern. J. of Paleopathology. – 2018. – Vol. 21. – P. 96–110.

- Morgunova N.L., Khokhlova O.S. Development of ancient cultures during the Eneolithic Period and the Early Bronze Age in the Southern Cis-Urals steppe (Russia) // Archaeol. And Anthropol. Sci. – 2020. – Vol. 12. – Р. 241–256.

- Ortner D.J. Chapter 20: Tumors and tumor-like lesions of bone // Identifi cation of pathological conditions in human skeletal remains. – 2nd ed. – L.: London Academic Press, 2003. – P. 503–544.

- Radhakrishnan V., Reddy P., Totadri S., Sundersingh Sh., Sagar T. Multiple myeloma in an 8-year-old child with HIV infection // J. of Pediatric Hematology/Oncology. – 2017. – Vol. 39, iss. 1. – P. 77.

- Ragsdale B.D., Campbell R.A., Kirkpatrick C.L. Neoplasm or not? General principles of morphologic analysis of dry bone specimens // Intern. J. of Paleopathology. – 2018. – Vol. 21. – P. 27–40.

- Riccomi G., Fornaciari G., Giuffra V. Multiple myeloma in paleopathology: A critical review // Intern. J. of Paleopathology. – 2019. – Vol. 24. – Р. 201–212.

- Rossi J.-F., Bataille R., Chappard D., Alexandre C., Janbon C. B cell malignancies presenting with unusual bone involvement and mimicking multiple myeloma: Study of nine cases // Am. J. of Medicine. – 1987. – Vol. 83, iss. 1. – P. 10–16.

- Schaefer M., Black S., Scheuer L. Juvenile osteology: A laboratory and fi eld manual. – Amsterdam: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2009. – 369 p.