Биогеоценотический уровень экотоксикологических эффектов в сообществах живых организмов Саратовской области

Автор: Ларионов Максим Викторович, Ларионов Николай Викторович

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Экология. Биология

Статья в выпуске: 1 (14), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследований о степени антропогенной модификации природных и рукотворных экосистем, об упрощении образа жизни и деградации популяций ценных видов муравьев в лесном хозяйстве при постоянном увеличении объемов загрязнений воздушного бассейна и почвенной среды в пределах Саратовской области. Проблемы могут быть решены с помощью разработки и реализации комплексных мер по восстановлению популяций муравьев, обновления и высадки лесонасаждений в комплексе с общим снижением уровня загрязнения окружающей природной среды путем внедрения экологически чистых производств.

Деградация экосистем, природная экосистема, почвенная среда, популяция, муравьи, загрязнение

Короткий адрес: https://sciup.org/14970633

IDR: 14970633 | УДК: 504

Текст научной статьи Биогеоценотический уровень экотоксикологических эффектов в сообществах живых организмов Саратовской области

Наиболее значимыми экологическими проблемами в Саратовской области являются загрязнение урбанизированных и прилегающих территорий автотранспортом, водная эрозия, загрязнение рек промышленными и сельскохозяйственными стоками, а почв – токсичными отходами.

Сложную экологическую обстановку в области, особенно в ее крупных городах, создает наличие большого количества загрязнителей атмосферного воздуха. Это преимущественно предприятия производства стройматериалов и электроэнергетики, химической и нефтехимической промышленности, топливно-энергетического комплекса и автотранспорта [4].

Атмосферный воздух загрязняется выбросами от стационарных (дымовые трубы и вентиляционные шахты промышленных предприятий) и передвижных (автомобильный, авиационный и железнодорожный транспорт) источников.

Начиная с 1993 г. выбросы от стационарных источников сокращаются, что связано с падением объемов производства и, в меньшей степени, с выполнением атмосфероохранных мероприятий на предприятиях городов. Особенностью химического и нефтехимического комплекса является наличие выбросов специфических вредных веществ I и II класса опасности (аммиак, бензол, цианистый водород, фенол, акрилонитрил). В то же время неуклонно растет выброс загрязняющих веществ от передвижных источников, причем на долю автотранспорта из общего объема выбросов приходится 89 %, на долю железнодорожного и авиационного транспорта – 2,5 % [3; 4].

Основные проблемы радиационной безопасности на территории области тесно связаны с эксплуатацией особо радиационно-опасных объектов, к которым относятся Балаковская атомная электростанция и пункт захоронения радиоактивных отходов ГУП Саратовского зонального спецкомбината «Радон» [3].

Площадь контролируемой части района расположения Балаковской АЭС охватывает территории Балаковского, Вольского, Хвалын-ского, Духовницкого и Пугачевского районов. Радиационный фон ежедневно регистрируется на 20 метеостанциях области. В разные годы (2000–2008 гг.) среднее значение радиационного фона по г. Балаково составляет 11–

15 мкР/ч, по области – от 8 до 20 мкР/ч [7]. Несколько раз в год отмечается выпадение повышенной бета-активности в районе следующих городов: Балашов, Калиниск, Саратов, Вольск, Энгельс, Новоузенск, Пугачев, Ершов и других населенных пунктов [3].

В экосистемах на биогеоценотическом уровне протекают вещественно-энергетические круговороты, вызванные жизнедеятельностью организмов, в которые вовлекаются и токсические элементы, загрязняющие среду.

В связи с развитием антропогенного прессинга на природные и рукотворные экосистемы наблюдается сокращение популяций многих ценных видов среди растительного и животного мира [5; 6; 9; 10].

Антропогенное давление испытывают и представители семейства муравьев (Formicidae), представляющих большой практический интерес для лесного хозяйства, для сохранения лесных культур, в том числе сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Это определяет актуальность исследований, направленных на разработку программ и практических рекомендаций по сохранению и восстановлению популяций видов из семейства Formicidae.

На территории Саратовской области насаждения сосны производились на песчаных и супесчаных почвах, на которых не способны нормально развиваться другие виды древесных растений, с целью защиты равнинных ландшафтов и полей от ветровалов и почвенных эрозий, для создания лесозащитных зон.

Чтобы наиболее точно оценить плотность поселений муравьев разных видов использовали метод сплошного учета (маршрутный метод) всех имеющихся на данной территории гнезд и гнездовых секций (у видов, сооружающих полисекционные гнезда) [1; 2; 11; 12].

Район исследований включал территорию сосновых насаждений в Балашовском, Арка-дакском, Ртищевском, Саратовском, Вольском и Балаковском районах Саратовской области.

В каждой из пяти возрастных групп культур P. sylvestris L. (3–5, 22–25, 42–45, 62–65, 82–85 лет) в 2000–2008 гг. методом сплошного учета была обследована территория общей площадью 89 500 га. При этом учитывали все гнезда и секции муравьев на учетных участках площадью по 15 га в культурах P. sylvestris

-

L. в каждой из пяти выбранных для подробного изучения возрастных групп.

Для количественной оценки доминирования разных видов муравьев по численности использован индекс Шеннона (H), который вычисляется по формуле [8]:

k

H = " £ P i ^2 P • i = 1

где P i – доля каждого ( i -го) вида в сообществе n

[ P = —, где n - численность всех iN гнезд (секций) одного вида (шт./га);

N – общее число гнезд (секций) (шт./ га) на изучаемой территории];

k – число суммируемых элементов.

Степень доминирования вида ( D ) (доля каждого вида сообщества в %) определялась путем вычисления показателя, отражающего отношение числа особей одного вида на фиксированную единицу площади к общему числу всех особей на ту же единицу площади:

D = — -100 %, N где n – число гнезд (секций) этого вида на 1 га;

N – общее число гнезд (секций) всех видов на 1 га [8].

Наиболее богатыми по видовому составу муравьев являются молодые 3–5-, 22–25- и 42– 45-летние культуры сосны. Это объясняется многими причинами, в числе которых начальное интенсивное развитие биоценозов, достаточно освещенные и менее влажные пространства в древостое, необходимое обилие ресурсов среды для большинства видов муравьев, особенно в почвенных, напочвенных, травяных и кустарниковых ярусах. Сокращение видового состава муравьиного сообщества, наблюдающееся с возрастом культур (82–85–летние насаждения), объясняется их приближением к климаксному (равновесному) состоянию.

В таблице 1 отражены результаты вычислений индекса Шеннона и степени доминирования муравьев в относительно сохранившихся и антропогенно нарушенных сосновых насаждениях каждой исследуемой возрастной группы.

Как видно из таблицы 1, в антропогенно нарушенных 3–5-летних культурах P. sylvestris L. значение индекса Шеннона значительно ниже, чем в культурах, не испытывающих антропогенного прессинга у видов F. pratensis и F. cunicularia. Кроме того, под влиянием антропогенных фак-

Таблица 1

Сравнительное значение индекса Шеннона и степени доминирования муравьев в сохранившихся и антропогенно нарушенных культурах P. sylvestris L.

С возрастом культур снижается видовое представительство муравьев. Особенно этот процесс ярко прослеживается в культурах, подверженных синантропному прессингу.

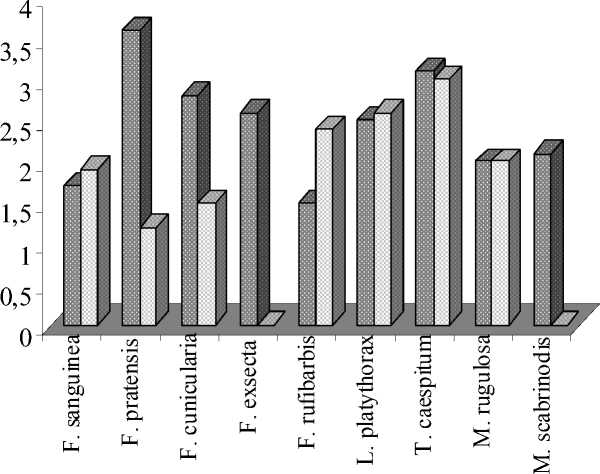

На рисунке 1 отражены результаты вычисления индекса Шеннона для всех учтенных видов муравьев в культурах P. sylvestris L. 3–5-летнего возраста.

Следует отметить, что показатель доминирования по численности для разноразмерных видов муравьев не отражает особенности биоценоза в целом, но необходим для количественной оценки сообществ организмов в пределах одной систематической группы, в частности семейства муравьев [2; 13; 14].

Анализ результатов вычисления степени доминирования каждого вида муравьев показывает, что в антропогенно нарушенных культурах P. sylvestris L. 3–5-летнего возраста доминируют T. caespitum, L. platythorax и

-

M. rugulosa, а в относительно устойчивых, не испытывающих антропогенный прессинг, – F. pratensis, T. caespitum и F. cunicularia.

Во всех возрастных группах, как в устойчивых, так и в антропогенно нарушенных биоценозах, зарегистрировано доминирование L. platythorax. В антропогенно модифицированных культурах 82–85-летнего возраста муравьи представлены одним видом L. platythorax, а в ненарушенных – тремя видами – L. platythorax, L. fuliginosus и C. herculeanus, среди которых доминирует L. platythorax.

Полученные результаты вычисления показателей встречаемости и доминирования характеризуют экологические особенности изучаемых видов семейства Formicidae. Экологически более лабильными видами являются L. platythorax, F. fusca, M. ruginodis, M. rubra, L. flavus и T. caespitum, которые адаптируются к внешним факторам легко и быстро. Представители подрода Formica s. str. (F. rufa, F. polyctena, F. pratensis) и F. cunicularia сокращают численность своих гнезд по двум причинам: 1) являются экологически более консервативными; 2) их хорошо заметные гнезда (муравейники) подвергаются случайному

– насаждения сосны, не подверженные антропогенному прессингу;

– насаждения сосны, подверженные антропогенному прессингу

Рис. 1. Значение индекса Шеннона муравьев в устойчивых и антропогенно нарушенных культурах P. sylvestris L. 3 –5-летнего возраста и даже преднамеренному разрушению человеком. Экологические ниши этих видов занимает L. platythorax, то есть вид, зарегистрированный во всех изученных биоценозах.

Корреляционный анализ всех выявленных загрязнителей среды показал, что наибольший вклад в антропогенную трансформацию сосновых экосистем вносят тяжелые металлы.

В таблице 2 представлены результаты вычисления коэффициента корреляции между содержанием тяжелых металлов в почвенной среде и числом исчезнувших видов муравьев в культурах сосны каждой изучаемой возрастной группы.

platythorax, M. rubra и M. ruginodis поселяются в почве. В то же время L. flavus в большем количестве строят специфический тип гнезд – земляные холмики. Популяции полезных в лесном хозяйстве видов муравьев (F. rufa, F. sanguinea) сокращаются, экосистемы деградируют.

В сосновых экосистемах, испытывающих постоянные антропогенные нагрузки, охотничья активность F. rufa значительно снижена. В данных экосистемах эти муравьи переходят от питания посредством зоофагии к фито- и не-крофагии. Здесь охраняемые территории муравьиных семей значительно меньше в срав-

Таблица 2

Структура корреляционных зависимостей между показателями загрязненности почвы и числом видов муравьев в районе исследований

|

Возрастная группа культур сосны, лет |

Число исчезнувших видов, шт. |

Величина корреляционной зависимости |

|||||||

|

Сu |

Zn |

Pb |

Co |

Cr |

V |

Ti |

Mn |

||

|

3–5 |

2 |

0,14 |

0,59 * |

–0,11 |

0,076 |

0,68 |

0,12 |

0,27 |

0,25 |

|

22–25 |

1 |

–0,5 |

–0,07 |

0,02 |

0,28 |

–0,3 |

0,044 |

0,2 |

–0,54 |

|

42–45 |

1 |

–0,5 |

0,33 |

–0,02 |

0,25 |

0,3 |

0,35 |

0,65 |

0,001 |

|

62–65 |

2 |

–0,45 |

–0,32 |

0,57 |

–0,2 |

0,31 |

–0,27 |

0,006 |

–0,16 |

|

82–85 |

2 |

0,06 |

–0,31 |

0,58 |

0,58 |

–0,68 |

0,009 |

0,53 |

–0,41 |

* Здесь и далее в таблице полужирным выделены величины, имеющие достоверную корреляционную взаимосвязь (Р < 0,05).

Таким образом, установлена прямая и обратная корреляционная зависимость между повышенным уровнем загрязнения почвенной среды тяжелыми металлами и снижением их видового разнообразия. При рассмотрении результатов корреляционного анализа обращает на себя внимание то, что наибольшее количество взаимосвязей (4 из 8, 2 из 8 возможных) обнаружено между повышенным содержанием в почве тяжелых металлов антропогенного происхождения и наибольшим числом (2) исчезнувших видов муравьев.

Под воздействием антропогенных факторов многие виды муравьев перестраивают свойственную им стратегию поведения, покидают многие ярусы растительного покрова и даже экосистемы, строят упрощенные непрочные гнезда. Важным приспособительным моментом у муравьев к антропогенному влиянию является их «уход в почву». Так, L.

нении с аналогичными по численности и структурной организацией семьями в сосновых насаждениях, практически не испытывающих влияния техносферы. Семьи образуют меньшее число колонн, значительно упрощена их социальная организация. Гнезда чаще всего имеют упрощенную структуру, часто с неправильной формой гнездовых куполов.

Антропогенные загрязнения оказывают в целом угнетающее влияние на природные и рукотворные экосистемы. Необходим комплекс региональных и федеральных мер по решению выявленных экологических проблем в Саратовской области и сопредельных территориях.

Список литературы Биогеоценотический уровень экотоксикологических эффектов в сообществах живых организмов Саратовской области

- Димо, Н. А. Из наблюдений над муравьями/Н. А. Димо//Наблюдения и исследования по фауне почв. -Кишинев: Наука, 1955. -С. 5-16.

- Длусский, Г. М. Методы количественного учета почвообитающих муравьев/Г. М. Длусский//Зоол. журн. -1965. -Т. 44, № 5. -С. 716-727.

- Доклад о состоянии окружающей природной среды в Саратовской области в 2005 году/Госкомитет по охране окружающей среды Сарат. обл. -Саратов: ООО «ВП», 2006. -185 с.

- Доклад о состоянии окружающей среды в Саратовской области в 2001 году/Госкомитет по охране окружающей среды Сарат. обл. -Саратов: ООО «ВП», 2002. -180 с.

- Зиненко, Н. В. Прямокрылые и богомолы степных биоценозов Саратовской области/Н. В. Зиненко, О. С. Корсуновская, Б. Р. Стриганова//Поволжский экологический журнал. -2005. -№ 5. -С. 12-28.

- Зиновьев, В. Г. Зооиндикация в системе экологического мониторинга/В. Г. Зиновьев, О.В.Биньковская//Оптимизация ландшафтов зональных и нарушенных земель: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Воронеж, 22-24 сент. 2004 г./под ред. Я. В. Панкова. -Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. -С. 130-132.

- Отчет о работе комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области за 2008 год/под общ. ред. В. С. Белова. -Саратов: Ком. охраны окружающей среды и природопользования Сарат. обл., 2009. -29 с.

- Палий, В. Ф. О количественных показателях при обработке фаунистических материалов/В. Ф. Палий//Зоол. журн. -1961. -№ 4. -С. 575-586.

- Стриганова, Б. Р. Пространственные вариации функциональной структуры сообществ животного населения степных почв Европейской России/Б. Р. Стриганова//Поволжский экологический журнал. -2005. -№ 5. -С. 268-276.

- Цветкова, А. А. Особенности распространения и демографические показатели мелких млекопитающих в степных природных комплексах Саратовского Поволжья/А. А. Цветкова, М. Л. Опарин, О. С. Опарина//Поволжский экологический журнал. -2005. -№ 5. -С. 305-315.

- Bennett, M. R. The concept of long termprotection of transmissions at synapses/M. R. Bennett//Neirobiology. -2000. -Vol. 60. -P. 102-137.

- Brian, M. V. Populations of the ant Tetramorium caespitum Latr./M. V. Brian, G. Elmes, A. Kelly//J. Animal Ecol. -1967. -Vol. 36, № 2. -P. 337-342.

- Stдger, R. Ьber die nдheren Umstдnden beim Heimschaffen der Beute durch die Waldameisen/R. Stдger//Entomol. Z. Internat. Entomol. Vereins. -1925. -38h. -S. 58-92.

- Zahn M. Ants, their structure development and behavior/M. Zahn//Zool. Beitr. -1958. -Vol. 3. -P. 127-194.