Биохимическая характеристика растений свербиги восточной (Bunias orientalis L.) при культивировании на Севере

Автор: Михович Жанна Эдуардовна, Пунегов Василий Витальевич, Груздев Иван Владимирович, Рубан Галина Алексеевна, Зайнуллина Клавдия Степановна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-3 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты расширенного изучения биохимического состава надземной массы и семян свербиги восточной, выращенной в среднетаежной подзоне Республики Коми. Показано, что надземная масса растений в фазу цветения богата низкомолекулярными водорастворимыми веществами и флавонолами. Из окси-кислот доминирует яблочная кислота, из спиртов - глицерин и инозитол, из сахаров - D-глюкоза и D-фруктоза. Массовая доля кислот в воздушно сухой надземной массе растений составляет 2,6%, спиртов - 1,3%, моно - и дисахаридов - 6,2%. Высокое соотношение массовой доли сахаров к массовой доле кислот обуславливает как хорошую поедаемость зеленой массы растений сельскохозяйственными животными, так и приятный вкус блюд, с включением свежей или ошпаренной зелени растений, в рационе человека. Флавонолов содержится 6,2% в пересчете на абсолютно сухое вещество. В зрелых плодах (семенах) свербиги восточной содержится в среднем 12% неполярных липидов. Доминируют три кислоты: олеиновая, линолевая и линоленовая, их массовая доля составляет не менее 33,3 мг в 100 мг масла. Ценность масла из семян растений заключается в том, что предельные жирные кислоты обнаружены в нем только в минорных количествах (в сумме не более 2,32 мг в 100 мг масла) с преобладанием полиненасыщенных жирных кислот.

Свербига восточная, биохимический состав, семена, надземная масса

Короткий адрес: https://sciup.org/148205168

IDR: 148205168 | УДК: 582.683.2-119:633.2:631.529(470.1).

Текст научной статьи Биохимическая характеристика растений свербиги восточной (Bunias orientalis L.) при культивировании на Севере

Свербига восточная (Bunias orientalis L.) – многолетнее травянистое растение семейства Brassicaceae. Исследования, проведенные в последние годы показали, что свербига восточная – культура многоцелевого использования: фармацевтического, пищевого, медоносного, кормового и фито-мелиоративного [1, 3, 9]. К хозяйственно-ценным признакам данного вида можно отнести зимостойкость, толерантность к болезням и вредителям, конкурентоспособность, долголетие в культуре до 10 лет, высокая урожайность семян и надземной массы, ее питательная ценность и др. В надземной массе растений содержится от 13 до 36% сырого протеина, 2,92-3,47% жира, 8,29-11,98% золы [4, 11]. Она богата микроэлементами (железо, медь, бор, марганец, молибден, титан), содержит флавоноиды (моногликозиды, биозиды и дигликозиды кемпферола и кверцетина, рутин), органические кислоты, дубильные вещества, сапонины. Незрелые плоды содержат горчичное масло, семена – жирное масло 10-31%, в том числе жирные кислоты: линоленовую 52,2%, линолевую 23,6%, олеиновую 13%, пальмитиновую 4,1%, арахиновую 3,6%, стеариновую 1,7%, пальмитолеиновую 0,7% [5, 9, 12, 13].

Всесоюзный институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) рекомендует свербигу восточную в качестве лекарственного растения

для углубленных исследований, т.к. выявлена высокая противоопухолевая активность полисахаридного комплекса. Под воздействием препаратов из свербиги увеличивалась пролиферация лимфоцитов больных раком тонкого кишечника и молочной железы, повышались адаптогенные свойства на 6070%. Считается, что свербига восточная обладает противоцинготными свойствами, т.к. листья и корни содержат витамин С (58-170 мг% в листьях) [8].

Цель работы: изучение биохимического состава растений свербиги восточной, выращенных в условиях среднетаежной подзоны Республики Коми.

Материал и методы исследований. Отбор растительных проб для биохимического анализа проводился в Ботаническом саду Института биологии Коми НЦ УрО РАН в период вегетации в 2016 г. на растениях третьего года жизни. Ранее было показано, что растения свербиги восточной максимального развития достигают на третий-четвертый годы жизни [7]. Надземную массу (верхнюю часть побегов высотой 50 см), собранную в период массового цветения растений в III декаде июня, сушили без доступа света до воздушно-сухого состояния. Зрелые семена (плоды) собирали в августе. В надземной массе свербиги восточной и плодах (семенах) методом ГЖХ анализа определяли компонентный состав, содержание моно- и дисахаридов и оксикислот, отдельно в надземной массе - массовую долю флавонолов по методике Беликова В.В. с соавторами [2], в плодах (семена) - массовую долю липидов и их компонентный состав. Сухой растительный материал перемалывали на лабораторной мельнице до травяной муки, проходящей через сито с ячейкой 0,25 мм и методом квартования отбирали навески по 0,5 г в стеклянный стакан, вместимостью 250 см3, приливали 100 см3 дистиллированной воды и быстро прогревали суспензию в микроволновой камере до 80°С с целью денатурации остатков энзимов. Суспензию охлаждали до комнатной температуры, и центрифугированием отделяли водный экстракт от растительного остатка. Супернатант переносили в грушевидную колбу и концентрировали до получения сухого остатка в вакууме на роторном испарителе ИР-1М (ЗАО «ХимЛаборПрибор», г. Клин, РФ).

С целью определения массовой доли оксикислот, моно- и дисахаридов из высушенных экстрактивных веществ отбирали в круглодонную колбу вместимостью 5 см3 навеску 11,2 мг и силилиро-вали внесением в колбу раствора триметилхлорси-лана, N-, O- бис-(триметилсилил)-трифторацетами-да (БСТФА) в пиридине в объемном отношении 1:2,5:2,5 в количестве 448 мкл. Дополнительно, с применением микрошприца МШ-1, вносили в колбу 1 мкл гексадекана в качестве внутреннего стандарта для ГЖХ анализа. Для интенсификации синтеза триметилсилильных производных сахаров, спиртов и окси-кислот суспензию в колбе выдерживали в ультразвуковой ванне в течение 15 мин. до образования гомогенного желтого раствора. Для ГЖХ-анализа инжектировали в испаритель хроматографа 1 мкл полученного раствора ТМС-производных.

Определение жирных кислот липидной фракции в плодах (семенах) свербиги восточной проводили в виде их метиловых эфиров после ме-танолиза по следующей методике: Отбирали навеску липидов массой 10-20 мг в стеклянную виалу объемом 15 см3, вносили 5 см3 метанола и 0,7 см3 соляной кислоты (38%). Виалы герметично закрывали винтовыми крышками и выдерживали в термостате в течение часа при температуре 100°С, после чего охлаждали до комнатной температуры. После охлаждения в каждую виалу добавляли 5 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 толуола, содержащего внутренний стандарт (гексадекан, 0,05 мг/см3) и экстрагировали в течение 5 минут. Полученный экстракт анализировали методом газовой хроматографии. Условия газохроматографического определения: газовый хроматограф «Кристалл-5000.2» с пламенно-иони-зационным детектором, кварцевая капиллярная колонка HP-FFAR (Agilent, США) 30 м × 0,32 мм × 0,25 мкм; газ-носитель – гелий (99,99%), скорость потока через колонку – 0,6 см3/мин; программирование температуры колонки 110°С – 5 С/мин – 260°С, скорость потока водорода – 20см3/мин, скорость потока воздуха – 200 см3/мин, деление потока – 1:30; температура детектора 250 С, испарителя 300°С.

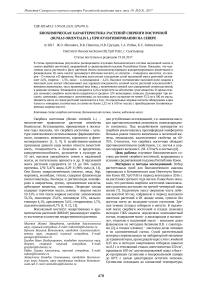

Таблица 1. Компонентный состав и содержание окси-кислот, спиртов, моно и дисахаридов в водорастворимых экстрактивных веществах надземной массы свербиги восточной

|

№ |

Компонент |

Массовая доля в сухом экстракте, % |

Массовая доля в растительной пробе, % |

|

1 |

валериановая кислота |

0,09 |

0,04 |

|

2 |

Фосфорная кислота |

0,77 |

0,30 |

|

3 |

бутандионовая кислота |

0,61 |

0,23 |

|

4 |

глицериновая кислота |

0,31 |

0,12 |

|

5 |

яблочная кислота |

4,00 |

1,55 |

|

6 |

3-гидроксидекановая кислота |

0,04 |

0,02 |

|

7 |

2,3,4,-тригидроксибутановая кислота (эритроновая) |

0,10 |

0,04 |

|

8 |

3,4-диоксибензойная кислота (протокатеховая) |

0,08 |

0,03 |

|

9 |

галактоновая кислота |

0,69 |

0,27 |

|

Сумма кислот |

6,69 |

2,60 |

|

|

10 |

глицерин |

2,02 |

0,78 |

|

11 |

инозитол |

1,37 |

0,53 |

|

Сумма спиртов |

3,39 |

1,31 |

|

|

12 |

галактопираноза |

0,06 |

0,02 |

|

13 |

D-рибоза |

0,28 |

0,11 |

|

14 |

D-фруктоза |

1,89 |

0,73 |

|

15 |

D-глюкоза |

12,20 |

4,72 |

|

16 |

талоза |

0,70 |

0,27 |

|

17 |

D-риботураноза |

0,06 |

0,02 |

|

18 |

тураноза |

0,68 |

0,26 |

|

19 |

сахароза |

0,22 |

0,08 |

|

Сумма сахаров |

16,09 |

6,21 |

Определение химической структуры всех компонентов анализируемой смеси ТМС-производ-ных сахаров и метиловых эфиров жирных кислот осуществляли в центре коллективного пользования «Хроматография» Института биологии Коми НЦ УрО РАН методом хромато-масс спектрометрии на приборе «TRACE DSQ» (Thermo, США) в режиме полного ионного тока (энергия электронов 70 эВ). Условия определения ТМС-производных сахаров: программирование температуры термостата колонок 130°С (1 мин) – 33ºС/мин – 200ºС (1 мин) – 10ºС/мин – 350ºС (25 мин), кварцевая капиллярная колонка TR-1 (Thermo): 30 м × 0,32 мм, толщина пленки (полидиметилсилоксан) – 0,25 мкм; газ- носитель – гелий (99,99%), скорость потока через колонку – 0,6 см3/мин, деление потока – 1:30; температура испарителя 280°С; интерфейса 250°С; детектора 200°С. Интерпретацию масс-спектров ТМС-производных сахаров проводили с использованием программного обеспечения Xcalibur Data System (ver. 1,4) и библиотеки масс-спектров NIST 05 (ver. 2,0).

Результаты исследований . Надземная масса растений свербиги восточной, собранная в фазе цветения богата низкомолекулярными водорастворимыми веществами (табл.1).

Из окси-кислот доминирует яблочная кислота, из спиртов – глицерин и инозитол, из сахаров -D-глюкоза и D-фруктоза. Массовая доля кислот в воздушно сухой надземной массе растений составляет - 2,6%, спиртов - 1,3%, моно- и дисахаридов -6,2%. Высокое соотношение массовой доли сахаров к массовой доле кислот (равное 2,4), обуславливает как хорошую поедаемость зеленой массы растений сельскохозяйственными животными, так и приятный вкус блюд, с включением свежей или ошпаренной зелени растений, в рационе человека. Следует отметить, что фосфорная кислота содержится в надземной массе не в свободном состоянии, а в связанном в виде фосфолипидов, фосфатов и т.д., которые подвергаются переэтерификации в процессе реакции силилирования.

Установлено, что в надземной массе растений свербиги восточной в фазе цветения содержится 6,2±0,1% флавонолов в пересчете на абсолютносухое сырье. Несмотря на высокое содержание флавонолов, водный экстракт из надземной массы растения не обладает вяжущими свойствами, но имеет слабо выраженный горьковатый вкус. В водорастворимых экстрактивных веществах надземной массы свербиги восточной выбранными нами методами анализа не удалось обнаружить горькие гликозино-латы, присущие данному виду. В дальнейшем планируется исследовать состав экстрактивных веществ растения методами ВЭЖХ и ВЭЖХ-МС для выявления «горьких» веществ растения.

В плодах (семенах) свербиги восточной содержится в среднем 12% неполярных липидов. В гидролизате липидов доминируют три кислоты: олеиновая, линолевая и линоленовая, их массовая доля составляет не менее 33,2 мг в 100 мг масла (табл. 2). Полностью отсутствует эруковая кислота, которая входит в состав масла семян рапса и проявляет кардиотоксические свойства. Ценность масла из семян свербиги заключается в том, что предельные жирные кислоты обнаружены в нем только в минорных количествах (в сумме не более 2,26 мг в 100 мг масла) с преобладанием полиненасыщенных жирных кислот.

Таблица 2. Компонентный состав и содержание высших жирных кислот в масле свербиги восточной

|

№ |

Название кислоты |

Обозначение |

Содержание в 100 мг масла, мг |

СКО*, мг |

|

1 |

миристиновая |

С 14:0 |

0,04 |

0,01 |

|

2 |

пальмитиновая |

С 16:0 |

1,40 |

0.20 |

|

3 |

пальмитолеиновая |

С 16:1(9) cis |

0,06 |

0,02 |

|

4 |

стеариновая |

С 18:0 |

0,70 |

0,10 |

|

5 |

олеиновая |

С18:1(9) cis + С18:1(9) trans |

7,10 |

0,80 |

|

6 |

вакценовая |

С18:1 (11) cis |

0,70 |

0,20 |

|

7 |

линолевая |

C18:2 (9,12) trans, trans |

11,80 |

1,10 |

|

8 |

линоленовая |

С18:3 (9,12,15) cis,cis,cis |

14,30 |

1,60 |

|

9 |

арахиновая |

С20:0 |

0,09 |

0,02 |

|

10 |

эйкозеновая |

С20:1(11) cis |

0,03 |

0,01 |

|

11 |

бегеновая |

С22:0 |

0,03 |

0,01 |

Примечание: * - СКО - среднее квадратическое отклонение

В табл. 3 показан компонентный состав полярной (водорастворимой) фракции экстрактивных веществ из плодов со зрелыми семенами растений. Согласно данным химического анализа, в водорастворимых веществах доминируют из кислот - про-токатеховая, проявляющая ярко выраженные антиоксидантные свойства и галактуроновая, из спиртов – инозитол, характерный для экстрактивных веществ цветковых растений, из сахаров – тураноза, сахароза и глюкоза. Массовая доля водорастворимых веществ незначительна и не превышает 1,0% в пересчете на абсолютно сухое сырье.

Выводы: в результате биохимического анализа растений свербиги восточной, выращенных в условиях среднетаежной подзоны Республике Коми, выявлено отсутствие эруковой кислоты, что дает возможность использования ее в качестве кормового и пищевого растения. Надземная масса богата сахарами, а высокое соотношение массовой доли сахаров к массовой доле кислот обуславливает хорошую поедаемость сельскохозяйственными животными и приятный вкус блюд, с включением свежей или ошпаренной зелени растений, в рационе человека. Плоды со зрелыми семенами содержат предельные жирные кислоты в минорных количествах (в сумме не более 2,32 мг в 100 мг масла), с преобладанием полиненасыщенных жирных кислот, что определяет ценность масла получаемого из семян растений.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Некоторые аспекты репродуктивной биологии ресурсных видов растений в культуре на европейском Северо-Востоке России» (№115012860039).

Таблица 3 . Компонентный состав и содержание окси-кислот, спиртов, моно и дисахаридов в водорастворимых экстрактивных веществах в плодах (семенах) свербиги восточной

|

Компонент |

Группа |

Массовая доля в плодах (семенах), % |

СКО, % |

|

валериановая |

кислота |

0,06 |

0,006 |

|

яблочная |

кислота |

0,02 |

0,002 |

|

3,4-диоксибензойная (протокатеховая) |

кислота |

0,08 |

0,008 |

|

галактуронова |

кислота |

0,08 |

0,008 |

|

глицерин |

спирт |

0,04 |

0,004 |

|

рибитол |

спирт |

0,05 |

0,005 |

|

инозитол |

спирт |

0,10 |

0,010 |

|

фруктоза |

сахар |

0,04 |

0,004 |

|

глюкоза |

сахар |

0,15 |

0,015 |

|

D-рибоза |

сахар |

0,01 |

0,001 |

|

сахароза |

сахар |

0,10 |

0,010 |

|

тураноза |

сахар |

0,24 |

0,024 |

Список литературы Биохимическая характеристика растений свербиги восточной (Bunias orientalis L.) при культивировании на Севере

- Аветисян, А.Т. Интродукция новых, малораспространенных кормовых культур в условиях лесостепи//Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2013. № 7. С. 72-74.

- Беликов, В.В. Реакция комплексообразования в анализе флавоноидов/В.В. Беликов, Т.В. Точкова//Мат-лы. II Всеросс. симпоз. по фенольным соединениям. -Алма-Ата, 1973. С. 168-172

- Глазовая, Н.В. Возделывание свербиги восточной на корм в умеренно-засушливой степи северного Казахстана//Вестник Курганской ГСХА. 2015. № 3. С. 10-13.

- Докукин, Ю.В. Создание высокопродуктивных агрофитоценозов медоносно-кормового использования из козлятника восточного и свербиги восточной: автореф. дис. … к.б.н. -М., 2007. 19 с.

- Загуменникова, Т.И. Биологические особенности развития и продуктивность свербиги восточной при интродукции//Генетические ресурсы лекарственных и ароматических растений: Сб. науч. тр. Междунар. конф., посвящ. 50-летию Бот. сада ВИЛАР. -М., 2001. С. 127-128.

- Интродукция лекарственных, ароматических и технических растений//Итоги интродукционного питомника БИН АН СССР за 250 лет. -Л.: Наука, 1965. 424 с.

- Михович, Ж.Э. Свербига восточная -перспективная культура для кормопроизводства Республики Коми/Ж.Э. Михович, Г.А. Рубан, К.С. Зайнуллина//Кормопроизводство. 2011. № 9. С. 33-35.

- Рабинович, А.И. Лекарственные растения России, обладающие противораковой активностью//Генетические ресурсы лекарственных и ароматических растений: сб. науч. тр. междунар. конф., посвящ. 50-летию Бот. сада ВИЛАР. -М., 2001. С. 359-360.

- Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейства Paeoniaceae -Thymelaeaceae. -Л.: Наука, 1986. 336 с.

- Рубан, Г.А. Агрофитоценозы со свербигой восточной в Республике Коми/Г.А. Рубан, Ж.Э. Михович, К.С. Зайнуллина//Кормопроизводство. 2015. № 1. С. 31-34.

- Утеуш, Ю.А. Новые перспективные кормовые культуры. -Киев, 1991. 192 с.

- Флора СССР. -М.; Л.: АН СССР, 1939. Т. 8. С. 235.

- Химический состав нетрадиционных кормовых и лекарственных растений. Справочное пособие. -М., 1996. 135 с.