Биохимические показатели крови у резервуарных хозяев при иксодовых клещевых боррелиозах

Автор: Перевозчикова М.А., Домский И.А., Березина Ю.А., Сергеев А.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Ветеринария, ветеринарная вирусология

Статья в выпуске: 4 т.58, 2023 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время наблюдается широкое распространение природных очагов иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ, болезнь Лайма) в странах Европы, Азии, Австралии и Америки, а также высокая зараженность людей и животных. Исследования показали, что эта новая природноочаговая инфекция занимает ведущее место по заболеваемости и социально-экономическому ущербу. Многие патогенные микроорганизмы, включая Вorrelia burgdorferi , вызывающие заболевания у людей и животных, сохраняются в определенных природных очагах. На различных стадиях развития клещи питаются на разных животных. Размер популяции клещей главным образом зависит от количества резервуарных хозяев взрослых особей. В представленной работе впервые установлены биохимические показатели сыворотки крови у резервуарных хозяев ИКБ, имеющих диагностически значимые титры антител к В. burgdorferi, которые свидетельствует о патологическом влиянии возбудителя на организм диких животных, развитии полиорганной недостаточности и нанесении вреда их здоровью. Нашей целью было изучение природных очагов иксодовых клещевых боррелиозов и получение новых данных об эпизоотологии заболевания, включая оценку влияния паразитизма иксодовых клещей, инфицированных В. burgdorferi , на химический состав крови резервуарных хозяев - зайца-беляка и лося. В качестве материала для исследования использовали сыворотку крови от взрослых самцов зайца-беляка ( n = 11), в том числе 5 образцов, которые в непрямой реакции иммунофлуоресценции (НРИФ) имели диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi (1:40 и 1:80), и 6 образцов, которые не имели диагностически значимых титров антител к B. burgdorferi (контроль). Также исследовали сыворотку крови от лосей ( n = 114) различных половозрастных групп (молодняк в возрасте 6-7 мес и взрослые особи), в том числе 24 образца, которые имели диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi , и 90 образцов, отобранных от клинически здоровых животных в Кировской области, включая особей, сыворотки которых в НРИФ не имели диагностически значимых титров антител к B. burgdorferi. Животных добывали при научном отстреле в сезоны осенней охоты 2005-2020 годов. Пробы крови для лабораторных исследований брали из яремной вены сразу после отстрела животного. Обнаружение противоборрелиозных антител в сыворотке крови осуществляли в НРИФ с использованием корпускулярного антигена B. afzelii (штамм Ip-21) и люминесцирующей иммунной сыворотки, меченной флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), против глобулинов различных видов животных (кролик, собака, бык, свинья, курица). Биохимические исследования сыворотки крови проводили на полуавтоматическом анализаторе Biochеm SA («High Technology, Inc.», США) с набором реагентов («Эко-Сервис», Россия) для определения концентрации аспартатаминотрансферазы (AСT), аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), альфа-амилазы, общего белка, альбумина, общего билирубина, прямого билирубина, креатинина и холестерина. Выявлено, что животные, в сыворотке крови которых в НРИФ были обнаружены диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi , имели статистически значимые (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Вorrelia burgdorferi, иксодовые клещи, резервуарные хозяева, alces alces, lepus timidus, биохимия крови, сыворотка крови

Короткий адрес: https://sciup.org/142239850

IDR: 142239850 | УДК: 591.2:616-093/-098:591.111(470.342) | DOI: 10.15389/agrobiology.2023.4.757rus

Текст научной статьи Биохимические показатели крови у резервуарных хозяев при иксодовых клещевых боррелиозах

Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ, болезнь Лайма) — относительно новая группа природноочаговых трансмиссивных инфекционных заболеваний. Возбудитель открыт в 1982 году (1). ИКБ — типичный спирохе-тоз, для которого характерны клинико-патогенетические особенности этой группы инфекционных болезней. Способность спирохет длительно персистировать в организме человека и животных приводит к формированию хронического процесса, протекающего с системным поражением органов (2, 3).

Возбудитель проникает в организм со слюной клеща. Его первичное накопление происходит в базальном и сосочковом слоях эпидермиса, что сопровождается сосудистыми изменениями и проявляется мигрирующей эритемой, которая иногда служит единственным маркером острого периода болезни (3). Кожные поражения (патогномоничные признаки болезни у человека) у заболевших животных наблюдают только в единичных случаях вследствие наличия шерстного покрова и пигментации кожи.

По мере накопления боррелии гематогенно и лимфогенно распространяются из первичного очага по всему организму, попадают во внутренние органы, другие участки кожи (вторичные эритемы). Генерализация инфекции клинически сопровождается симптомами общей интоксикации и поражением различных органов (головного и спинного мозга с вовлечением в воспалительный процесс мозговых оболочек, печени, почек, сердца, селезенки, мышц, суставов, лимфатических узлов) (3).

В настоящее время для стран Европы, Азии, Австралии и Америки актуальность ИКБ обусловливают широкое распространение природных очагов, а также высокая зараженность людей и животных. Исследования показали, что эта новая природноочаговая инфекция занимает ведущее место по заболеваемости и социально-экономическому ущербу (2-4).

На сегодняшний день не разработаны меры специфической профилактики болезни, а в природе у иксодовых клещей практически не существует естественных врагов. Вследствие этого только человеческий фактор остается главным регулятором численности этих членистоногих (5). На территории Российской Федерации снижение площади акарицидных обработок — основная причина эпидемиологического неблагополучия по клещевым инфекциям (6). Кроме того, к расширению очагов боррелиоза приводят сокращение пахотных земель, отказ от интенсивной агрокультуры, увеличение пригородного строительства и озеленения территорий городов. Происходит мозаичное разрастание лесов и формирование благоприятной среды для иксодовых клещей и их прокормителей (7-10).

Многие патогенные микроорганизмы, включая Вorrelia burgdorferi, вызывающие заболевания у людей и животных, сохраняются в организме резервуарных хозяев. Эта функция резервуара тесно связана с ассоциацией между видами животных и патогеном, который должен оставаться жизнеспособным, не мешая выживанию хозяина. Специфичность членистоногих-переносчиков для различных видов животных также важна при передаче возбудителя и имеет особое значение для разработки прогностической мо- дели риска заболевания.

На различных стадиях развития клещи питаются на разных видах животных. Переносимые клещами патогены передаются восприимчивым организмам от мелких и средних млекопитающих и птиц (главным образом нимфами и личинками), в то время как размер популяции клещей преимущественно зависит от количества резервуарных хозяев их взрослых особей. Млекопитающие среднего размера, например заяц-беляк ( Lepus timidus, Linnaeus 1758), и крупные копытные, такие как лоси ( Alces alces, Linnaeus 1758), белохвостые олени ( Docoileus virginianus Zimmermann, 1780), крупный рогатый скот ( Bos taurus taurus Linnaeus, 1758) и лошади ( Equus caballus Linnaeus, 1758), служат прокормителями всех стадий развития клещей. Крупные копытные представляют собой основной источник пищи для взрослых особей и не способны к накоплению возбудителя, но, тем не менее, важны для передачи патогенов, поскольку обеспечивают пищей большое количество взрослых самок, способствуя увеличению численности клещей (11). Крупные дикие и домашние животные считаются некомпетентными резервуарами, то есть клещи, которые питаются ими, могут заражать друг друга при совместном кормлении (12). Кроме того, некомпетентные резервуары служат поддерживающим резервуаром для всех стадий развития клещей. Уменьшение численности некомпетентных резервуаров может снизить потенциальную передачу инфекции, распространенность боррелий и риск заболевания людей.

В то же время некомпетентные резервуары определяют увеличение численности клещей в районе, где они обитают, и, если компетентные хозяева также имеют высокую численность, риск заболевания людей значительно увеличивается. Исследования показали, что, в районах, где обитает европейская косуля ( Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) и крупный рогатый скот, клещи рода Ixodes встречаются в большем количестве (11, 13-15) и число зарегистрированных случаев заболевания боррелиозом выше (16). В целом, для правильной и полной интерпретации эпизоотологии любого ан-тропозоонозного заболевания следует рассматривать возбудителя, переносчика и резервуарных хозяев как экологическую систему. Люди всегда становятся случайными хозяевами, и риск их заражения основан на наличии компетентных и некомпетентных резервуарных хозяев (17, 18).

Биохимические показатели крови широко используется для оценки состояния организма млекопитающих, установления наличия паразитов (19), а также могут указывать на состояние кормовой базы (20). L.B. Keith с соавт. (21) и I.M. Keith с соавт. (22) изучали паразитов американского беляка ( Lepus americanus Erxleben, 1777) в Северной Америке. V. Haukisalmi с соавт. (23, 24) исследовали паразитов полевок в северной Финляндии на разных этапах популяционного цикла. Их результаты свидетельствуют о том, что паразиты не оказывают какого-либо явного влияния на популяционные циклы.

Персистенция боррелий подтверждена у некоторых видов позвоночных. Бактериемия подвержена изменениям, которые зависят от состояния здоровья хозяина и жизнеспособности возбудителя (18). По данным D.C. Duffy с соавт. (25) и T. Boulinier с соавт. (26), в случае паразитирования на резервуарных хозяевах большого количества зараженных клещей возможно нарушение репродуктивной динамики популяций хозяев.

В настоящее время достаточно хорошо изучено патологическое влияние боррелий на организм человека и некоторых видов домашних животных, но не установлено, оказывает ли B. burgdorferi какое-либо действие на организм и в целом на популяцию прокормителей и резервуарных хозяев иксодовых клещей. В доступной нам литературе мы не встретили данных, касающихся влияния B. burgdorferi на компетентных и некомпетентных резервуарных хозяев, в том числе на биохимические показатели крови.

В представленной работе впервые установлены биохимические показатели сыворотки крови у резервуарных хозяев при ИКБ, имеющих диагностически значимые титры антител к В. burgdorferi , которые свидетельствует о патологическом влиянии возбудителя на организм диких животных, развитии у них полиорганной недостаточности и нанесении вреда здоровью.

Нашей целью было изучение природных очагов иксодовых клещевых боррелиозов и получение новых данных об эпизоотологии заболевания, включая оценку влияния паразитизма иксодовых клещей, инфицированных Вorrelia burgdorferi , на химический состав крови резервуарных хозяев — зайца-беляка и лося.

Методика. В качестве материала для исследования была использована сыворотка крови от взрослых самцов зайца-беляка ( n = 11), в том числе 5 образцов, которые в непрямой реакции иммунофлуоресценции (НРИФ ) имели диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi (1:40 и 1:80), и 6 образцов, которые не имели диагностически значимых титров антител к B. burgdorferi (контроль). Также исследовали сыворотку крови от лосей ( n = 114) различных половозрастных групп (молодняк в возрасте 6-7 мес и взрослые особи), в том числе 24 образца, которые имели диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi , и 90 образцов, отобранных от клинически здоровых животных в Кировской области, включая особей, сыворотки крови которых в НРИФ не имели диагностически значимых титров антител к B. burgdorferi.

Животных добывали при отстреле в сезоны осенней охоты 20052020 годов: зайца-беляка — в Котельничском районе Кировской области с центром в д. Слобода (58 ° 39‘58’’ с.ш., 48 ° 11‘43’’ в.д.), лосей — на территории научно-опытного охотничьего хозяйства ФГБНУ Всероссийского НИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора Б.М. Житкова, расположенного в Слободском районе Кировской области с центром в с. Роговое (58 ° 33‘04‘‘N, 50 ° 43‘42‘‘Е). Все животные были дикими и свободно передвигались, питаясь местной растительностью .

Пробы крови для лабораторных исследований брали из яремной вены ( venae jugularis ) сразу после отстрела животного в вакуумные пробирки UNIVAC (ООО «Эйлитон», Россия) с активатором свертывания (по 4 мл) и последующим центрифугированием в течение 20 мин при 1500 об/мин (центрифуга Liston C 2204, ООО «Листон», Россия).

Противоборрелиозные антитела в сыворотке крови выявляли в реакции непрямой иммунофлуоресценции (НРИФ) с использованием корпускулярного антигена B. afzelii (штамм Ip-21) и люминесцирующей иммунной сыворотки, меченной флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), против глобулинов различных видов животных (кролик, собака, бык, свинья, курица). Постановку НРИФ проводили согласно рекомендациям Э.И. Коренберга с соавт. (27). Результаты учитывали на люминесцентном микроскопе ЛЮМАМ (АО «ЛОМО», Россия) под иммерсионным объективом. Диагностически значимыми считали титры специфических антител в разведении 1:40 и выше (28, 29).

Биохимические исследования сыворотки крови проводили на полуавтоматическом анализаторе Biochеm SA («High Technology, Inc.», США) с набором реагентов («Эко-Сервис», Россия) для определения аспартатаминотрансферазы (AСT), аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), альфа-амилазы, общего белка, альбумина, общего билирубина, прямого билирубина, креатинина и холестерина.

Статистический анализ осуществляли с использованием программного обеспечения Microsoft Excel (Office 2019) и Statgraphics (19-X64) общепринятыми методами (30). Определяли средние значения ( M ), стандартные отклонения (±SD), медианы ( Me ), процентили (25 % и 75 %). Для сравнения показателей между группами использовали непараметрический критерий (U) Вилкоксона-Манна-Уитни. Связи между признаками оценивали с помощью ранговой корреляции по Спирмену. Для оценки влияния B. burgdorferi на биохимические показатели крови применяли однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Влияние фактора считалось статистически значимым при p < 0,05.

Результаты . Биохимические показатели сыворотки крови клинически здоровых диких животных и особей, имеющих диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi (1:40 и 1:80), приведены в таблицах 1-3.

-

1. Биохимические показатели сыворотки крови у взрослых самцов зайца-беляка ( Lepus timidus Linnaeus, 1758), имеющих диагностически значимые титры антител к Вorrelia burgdorferi , и животных без диагностических титров (Кировская обл., Котельничский р-н, 2005-2020 годы)

Показатель

Животные с диагностическими титрами антител (n = 5)

Животные без диагностических титров антител ( n = 6)

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л:

min-max

44,2-115,9

15,6-25,8

M ±SD

85,5±31,09

21,8±4,20

Ме

99,3*

22,4

25 %-75 %

61,2-106,8

19,3-25,2

Аланинаминотрансфераза, Ед/л:

min-max

61,2-91,2

39,4-69,8

M ±SD

77,5±12,96

56,9±11,02

Ме

78,1*

58,7

25 %-75 %

68,0-88,9

51,5-63,7

Лактатдедидрогеназа, Ед/л:

min-max

697,0-1242,5

620,1-902,1

M ±SD

889,9±210,40

753,5±112,1

Ме

821,6

740,5

25 %-75 %

786,3-902,1

670,3-838,2

α -Амилаза, Ед/л:

min-max

138,5-294,1

163,9-261,5

M ±SD

212,7±68,21

228,4±35,69

Ме

237,5

236,6

25 %-75 %

145,0-248,5

219,6-252,4

Общий белок, г/л:

min-max

96,1-162,7

58,3-76,7

M ±SD

131,5±28,66

64,1±7,17

Ме

136,9*

61,2

25 %-75 %

108,3-153,8

59,3-66,7

Альбумин, г/л:

min-max

63,2-88,5

56,2-86,9

M ±SD

77,6±9,70

70,7±11,27

Ме

79,3

69,7

25 %-75 %

73,6-83,4

63,6-77,8

Общий билирубин, ммоль/л:

min-max

3,3-7,8

1,6-3,6

M ±SD

5,0±1,85

2,8±0,66

Ме

4,2*

3,0

25 %-75 %

3,7-6,0

2,7-3,2

Прямой билирубин, ммоль/л:

min-max

0,1-2,5

0,2-1,0

M ±SD

1,1±0,87

0,7±0,34

Ме

1,0

0,8

25 %-75 %

0,8-1,1

0,5-1,0

Креатинин, ммоль/л:

min-max

100,2-144,6

72,2-124,3

M ±SD

124,8±16,5

96,0±18,70

Ме

129,1*

91,8

25 %-75 %

119,2-131,1

86,3-106,7

-

2. Биохимические показатели сыворотки крови у молодняка лосей ( Alces alces Linnaeus, 1758), имеющих диагностически значимые титры антител к Вorrelia burgdorferi , и клинически здоровых животных, включая особей без диагностических титров (Кировская обл., Котельничский р-н, 2005-2020 годы)

Показатель

Самки

Самцы

с диагностическими титрами антител ( n = 3)

клинически здоровые ( n = 20)

с диагностическими титрами антител ( n = 7)

клинически здоровые ( n = 20)

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л:

min-max

197,5-240,4

117,5-219,1

166,7-349,4

120,2-207,5

M ±SD

216,0±22,07

161,2±28,30

238,7±76,33

160,0±30,92

Ме

210,1*

155,6

209,3*

154,7

25 %-75 %

203,8-225,2

146,9-178,9

189,5-283,1

131,6-193,5

Аланинаминотрансфераза, Ед/л:

min-max

78,0-112,4

47,2-72,0

70,8-173,1

48,0-71,2

M ±SD

95,2±17,17

60,8±6,42

116,7±37,08

58,7±6,74

Ме

95,1*

61,9

108,8*

57,2

25 %-75 %

86,6-103,8

56,8-63,9

90,3-141,7

54,8-64,7

Щелочная фосфатаза, Ед/л:

min-max

176,2-221,6

165,2-296,0

153,8-470,8

169,2-270,8

M ±SD

199,1±22,70

230,4±40,8

289,2±111,48

222,2±31,14

Ме

199,4

232,0

261,8

219,1

25 %-75 %

187,8-210,5

197,7-269,2

210,0-359,1

200,9-253,8

Общий белок, г/л

min-max

68,1-84,3

46,5-83,0

72,0-178,6

45,5-86,1

M ±SD

76,5±8,13

61,6±9,91

121,4±41,03

66,4±13,53

Ме

77,1*

62,0

108,3*

70,5

25 %-75 %

72,6-80,7

53,7-67,0

90,6-154,7

53,2-77,8

Альбумин, г/л

min-max

34,6-53,1

33,0-49,1

34,6-54,6

32,2-53,3

M ±SD

44,7±9,37

40,9±4,48

46,5±8,22

42,9±6,94

Ме

46,5

41,8

49,2

42,9

25 %-75 %

40,5-49,8

38,2-43,7

40,8-52,7

36,0-50,0

Общий билирубин, ммоль/л:

min-max

13,1-25,6

5,6-10,9

9,9-25,5

5,6-10,1

M ±SD

17,9±6,77

7,9±1,54

18,1±5,29

8,4±1,11

Ме

14,9*

8,0

18,7*

8,4

25 %-75 %

14,0-20,3

6,3-9,1

15,1-21,2

7,6-9,3

Прямой билирубин, ммоль/л:

min-max

2,1-3,5

1,4-3,7

2,1-5,7

0,9-3,8

M ±SD

2,9±0,70

2,6±0,60

3,7±1,33

2,4±0,9

Ме

3,2

2,6

3,8*

2,4

25 %-75 %

2,6-3,3

2,3-3,1

2,5-4,5

1,8-2,8

Креатинин, ммоль/л:

min-max

149,7-209,6

117,7-180,7

110,5-215,6

109,3-180,4

M ±SD

185,2±31,47

152,8±20,3

156,0±43,51

149,1±23,78

Ме

196,4

155,1

132,4

142,9

25 %-75 %

173,0-203,0

139,8-169,5

124,8-192,0

133,3-173,0

* Различия между группами статистически значимы при p < 0,05.

-

3. Биохимические показатели сыворотки крови взрослых лосей ( Alces alces Linnaeus, 1758), имеющих диагностически значимые титры антител к Вorrelia burgdorferi , и клинически здоровых животных, включая особей без диагностических титров (Кировская обл., Котельничский р-н, 2005-2020 годы)

Показатель

Самки

Самцы

с диагностическими тит- клинически здорами антител ( n = 4) ровые ( n = 20)

с диагностическими тит- клинически здорами антител ( n = 10) ровые ( n = 30)

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л:

min-max 301,6-326,9 157,1-341,6 198,6-452,3 162,3-342,5

M ±SD 317,3±11,43 253,8±52,38 301,2±74,05 250,9±47,52

Ме 320,2* 244,1 301,6* 243,3

25 %-75 % 312,3-325,2 219,6-296,0 247,4-338,2 208,4-299,4

Холестерин, ммоль/л:

|

min-max |

0,1-0,3 |

0,1-0,4 |

|

M ±SD |

0,3±0,09 |

0,2±0,09 |

|

Ме |

0,3 |

0,2 |

|

25 %-75 % |

0,2-0,3 |

0,2-0,3 |

* Различия между группами статистически значимы при p < 0,05.

Аланинаминотрансфераза, Ед/л:

|

min-max |

56,9-223,4 |

29,4-55,4 |

58,8-299,8 |

30,4-53,2 |

|

M ±SD |

133,9±71,36 |

43,6±7,35 |

141,5±80,23 |

41,9±6,33 |

|

Ме |

127,5* |

44,2 |

111,2* |

40,6 |

|

25 %-75 % |

91,0-170,4 |

39,1-49,7 |

89,2-153,5 |

38,3-46,9 |

|

Щелочная фосфатаза, Ед/л: |

||||

|

min-max 109,1- |

195,2 |

49,0-89,1 |

124,5-438,1 |

46,6-88,3 |

|

M ±SD |

156,3±37,1 |

69,3±12,62 |

226,2±96,12 |

69,9±11,31 |

|

Ме |

160,5* |

69,0 |

215,6* |

70,4 |

|

25 %-75 % |

137,7-179,2 |

57,5-79,3 |

152,7-251,3 |

61,4-79,2 |

|

Общий белок, г/л: |

||||

|

min-max |

62,2-104,5 |

45,4-70,1 |

63,2-94,1 |

59,4-79,4 |

|

M ±SD |

92,7±20,36 |

57,4±7,48 |

79,8±13,34 |

68,1±4,93 |

|

Ме |

102,0* |

57,8 |

82,4* |

68,7 |

|

25 %-75 % |

91,5-103,2 |

52,4-62,0 |

66,7-92,1 |

63,4-71,4 |

|

Альбумин, г/л: |

||||

|

min-max |

39,8-69,9 |

30,9-53,8 |

34,9-59,6 |

33,4-53,2 |

|

M ±SD |

49,8±13,61 |

43,7±5,62 |

44,5±7,58 |

42,3±5,65 |

|

Ме |

44,8 |

44,9 |

44,3 |

41,5 |

|

25 %-75 % |

42,8-51,8 |

40,2-46,5 |

39,9-46,8 |

38,8-46,6 |

|

Общий билирубин, ммоль/л: |

||||

|

min-max |

9,8-24,7 |

6,7-10,7 |

10,1-26,5 |

6,5-11,5 |

|

M ±SD |

17,9±6,30 |

8,6±1,02 |

16,3±5,2 |

9,1±1,43 |

|

Ме |

18,6* |

8,5 |

15,6* |

9,2 |

|

25 %-75 % |

15,1-21,5 |

8,1-9,3 |

12,3-18,8 |

8,3-10,1 |

|

Прямой билирубин, ммоль/л: |

||||

|

min-max |

2,1-3,9 |

1,6-3,7 |

2,3-10,7 |

1,3-4,0 |

|

M ±SD |

3,1±0,77 |

2,6±0,55 |

6,0±2,90 |

2,7±0,79 |

|

Ме |

3,2 |

2,7 |

5,7* |

2,8 |

|

25 %-75 % |

2,7-3,6 |

2,2-2,9 |

3,5-8,2 |

2,1-3,3 |

|

Креатинин, ммоль/л: |

||||

|

min-max |

144,12-202,3 |

156,4-225,7 |

135,4-229,6 |

126,3-223,2 |

|

M ±SD |

174,96±25,94 |

183,93±18,59 |

183,98±33,98 |

182,1±23,66 |

|

Ме |

176,71 |

185,7 |

169,5 |

181,2 |

|

25 %-75 % |

159,16-192,51 |

169,6-195,35 |

162,75-219,27 |

167,5-200,1 |

* Различия между группами статистически значимы при p < 0,05.

Мы выявили сильную корреляционную связь между некоторыми биохимическими показателями у животных с диагностически значимыми титрами антител к B. burgdorferi: у зайца-беляка — между активностью АСТ и содержанием общего билирубина ( r = - 1, р = 0,00), количеством общего белка и прямого билирубина ( r = - 1, р = 0,00); у молодых самок лосей — между АСТ и АЛТ ( r = - 1, р = 0,00), АСТ и содержанием общего белка ( r = 1, р = 0,00), количеством общего и прямого билирубина ( r = 1, р = 0,00); у молодых самцов лосей — между содержанием общего белка и креатинина ( r = 0,89; p = 0,02). В отличие от контрольных животных, у молодых самок лосей с диагностически значимыми титрами антител к B. burgdorferi отмечали сильную положительную корреляцию ( r = 1; р = 0,00) между активностью щелочной фосфатазы и содержанием общего белка, сильную отрицательную связь ( r = - 1; р = 0,00) между активностью АСТ и количеством общего билирубина, АСТ и прямым билирубином, АСТ и креатинином.

Установлена сильная корреляция ( r = 1; р = 0,00) у лосей с диагностически значимыми титрами антител по активности щелочной фосфатазы между взрослыми и молодыми самками, между молодыми самками и взрослыми самцами, между взрослыми самками и самцами; по содержанию общего белка — между молодыми и взрослыми самками, между молодыми самками и взрослыми самцами; по количеству общего билирубина — между молодыми и взрослыми самками, между молодыми самками и взрослыми самцами.

Проведенный однофакторный анализ (ANOVA) позволил определить влияние B. burgdorferi на биохимические показатели крови резервуарных хозяев. У зайца-беляка установлено статистически значимое влияние

B. burgdorferi на повышение активности АСТ (р = 0,00; влияние 73,67 %), АЛТ (р = 0,01; влияние 47,44 %), содержания общего белка (р = 0,00; влияние 77,77 %), общего билирубина (р = 0,02; влияние 44,1%), креатинина (р = 0,02; влияние 44,44 %). У молодых самок лосей установлено достоверное влияние B. burgdorferi на повышение активности АСТ (р = 0,00; влияние 32,59 %), АЛТ (р = 0,00; влияние 69,17 %), количества общего белка (р = 0,02; влияние 22,48 %), общего билирубина (р = 0,00; влияние 65,57 %), креатинина (р = 0,02; влияние 21,85 %); у молодых самцов лосей — на повышение активности АСТ (р = 0,00; влияние 37,65%), АЛТ (р = 0,00, влияние 65,64 %), количества общего белка (р = 0,00; влияние 53,57 %), общего билирубина (р = 0,00; влияние 71,7 %), прямого билирубина (р = 0,00; влияние 24,88 %); у взрослых самок лосей — на повышение активности АСТ (р = 0,02, влияние 20,34 %), АЛТ (р = 0,00, влияние 62,49 %), щелочной фосфатазы (р = 0,00, влияние 77,89 %), содержания общего белка (р = 0,00, влияние 64,26 %), общего билирубина (р = 0,00, влияние 67,61 %); у взрослых самцов лосей — на повышение активности АСТ (р = 0,01, влияние 14,19 %), АЛТ (р = 0,00, влияние 52,72 %), щелочной фосфатазы (р = 0,00, влияние 67,83 %), содержание общего белка (р = 0,00, влияние 30,77 %), общего билирубина (р = 0,00, влияние 55,65 %), прямого билирубина (р = 0,00, влияние 46,12 %).

Следует отметить, что вся территория Кировской области в ландшафтно-климатическом отношении благоприятна для размножения и поддержания популяции иксодовых клещей и их резервуарных хозяев (31).

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ИКБ в Кировской области остается неблагополучной и заболеваемость превышает средние показатели по Российской Федерации. Так, в 2020 году этот показатель в 2,2 раза превысил среднероссийский (число случаев заболевания — 2,85 на 100 тыс. населения) и составил 6,29 случаев на 100 тыс. населения. Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Унинском районе (число случаев — 53,79 на 100 тыс. населения). Детская заболеваемость 2,7 раза превысила в средний показатель по России (число случаев — 1,75 на 100 тыс. населения) и составила 4,71 случаев на 100 тыс. детского населения. Боррелиоз зарегистрирован в г. Кирове и 19 районах. В 2020 году вирусологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» исследовано 1815 клещей, из них снятых с людей — 1673, из объектов окружающей среды — 142. Среди клещей, снятых с людей, 42,4 % были положительны на боррелиоз (в 2018 году — 46,8 %). При оценке клещей из объектов окружающей среды 43,7 % оказались положительны на боррелиоз (в 2018 году — 71,8 %, в 2019 году — 49,2 %) (32).

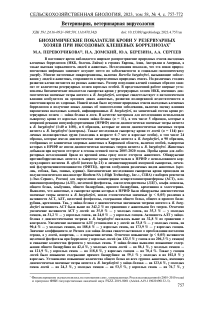

На основании проведенные нами ранее серологических и бактериологических исследований (33-36) установлено, что животные, сыворотки которых в НРИФ дали положительные результаты, — заяц-беляк, лисица ( Vulpes vulpes Linnaeus, 1758), лось, енотовидная собака ( Nyctereutes procyo-noides Gray, 1834), тетерев ( Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758), глухарь ( Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) — и в бактериологических посевах из внутренних органов которых на питательную среду BSK-H были обнаружены боррелии, — барсук ( Meles meles Linnaeus, 1758), кабан ( Sus scrofa Linnaeus, 1758) — служат прокормителями переносчиков болезни — иксодовых клещей и входят в число резервуарных хозяев, распространителей и накопителей возбудителей боррелиоза (рис. 1).

Высокая зараженность зайца-беляка (рис. 2) объясняется большей вероятностью его контакта с клещами вследствие высокой активности в весенний период гона, обильного многоярусного шерстного покрова, размеров, 764

соответствующих ярусу высокой концентрации клещей на растительности.

Рис. 1. Результаты исследования сыворотки крови некоторых животных на боррелиоз в реакции непрямой иммунофлуоресценции (НРИФ) : а — число положительных образцов, б — число исследованных образцов (34, 36).

Рис. 2. Голодный (1) и кормящийся (2) иксодовые клещи на зайце-беляке ( Lepus timidus, Linnaeus 1758).

Фото И.A. Домского.

Мы считаем, что численность зайца-беляка позволит спрогнозировать эпизоотическую ситуацию по ИКБ, поскольку даже ее незначительные колебания способны влиять на численность и зараженность клещей-переносчиков за счет увеличения вероятности горизонтальной передачи боррелий. Снижение численности резервуарных хозяев, напротив, приведет к сокращению популяции переносчика и, как следствие, возбудителя. Сходные данные по динамике паразитарных систем в природных очагах ИКБ приводятся

Ю.В. Ковалевским с соавт. (37).

О.Н. Любезнова с соавт. (31) проанализировали зависимость инфи-цированности клещей боррелиями от численности грызунов, зайца-беляка и лисицы. При сравнении численности мышевидных грызунов и зараженности клещей боррелиями была выявлена средняя корреляционная зависимость ( r = 0,4, p < 0,05) со сдвигом через 1 год. При увеличении популяции зайца-беляка ( r = 0,8, p < 0,01) и лисицы ( r = 0,72, p < 0,01) на второй и третий годы наблюдался рост инфицированности клещей.

Для боррелиоза человека характерен полиморфизм клинических признаков и преобладание хронических форм (38-40), для животных — латентная форма. Это обусловливает сложность в постановке диагноза.

В настоящее время наиболее изучен боррелиоз у собак. Клинические признаки регистрируют в 5-20 % случаев (41). Острое заболевание начинается после нескольких месяцев, а иногда лет благополучного периода. Боррелиоз проявляется лихорадкой, хромотой, болезненностью мышц и суставов, мигрирующими артритами, увеличением и отечностью лимфатических узлов. Чаще поражается один сустав, как правило, со стороны укуса клеща (42). Несколько реже в острый период регистрируют неврологические нарушения, заболевания сердца, печени, почек, мочевого пузыря и глаз (43). При этом нефрит является летальной формой боррелиоза собак и развивается у них в возрасте 3 лет и старше (44). По данным Н.С. Пустовит (45), симптомы почечной недостаточности и патология мочевыводящих путей выявлены у 21 % сероположительных собак.

У крупного рогатого скота боррелиоз также протекает бессимптомно. Доминирующие клинические признаки — хромота и опухание суставов, несколько реже — эритематозная кожная сыпь, лихорадка, ламинит, аборты, потеря массы тела и снижение продуктивности (46-48). Сообщалось о возможном рождении телят с тяжелыми патологиями внутренних органов у инфицированных коров (48). У коров доказано присутствие B. burgdorferi в суставной жидкости, крови, моче, кале и молоке (47, 49).

Биохимические методы исследования оказывают значительную помощь в оценке влияния патогена на организм (50). Так, в повседневной практике при диагностике заболеваний печени используют общепринятые биохимические тесты на содержание билирубина, активность аминотрансфераз, щелочной фосфатазы. Традиционно эти тесты объединяются для диагностики клинико-биохимических синдромов (цитолиза, холестаза и т.д.) (50).

Мы установили, что животные, в сыворотках крови которых в НРИФ были обнаружены диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi (1:40 и 1:80), имели статистически значимые отличия (p < 0,05) в активности АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы, содержании общего белка, общего билирубина, прямого билирубина и креатинина от контрольной группы.

Синдром цитолиза (нарушения целостности гепатоцитов) обусловлен нарушением проницаемости клеточных мембран, распадом мембранных структур, некрозом гепатоцитов с выходом в плазму ферментов, что влечет за собой увеличение активности АСТ и АЛТ. При этом в сыворотке крови определяются повышенные количества обеих фракций билирубина (50). У зайца-беляка с диагностически значимыми титрами антител к B. burgdorferi активность АСТ была выше на 342,2 % по сравнению с животными без титров антител. Увеличение концентрации фермента отмечали и у лосей: на 35,0 % — у молодых самок, на 35,3 % — у молодых самцов, на 31,2 % — у взрослых самок, на 24,0 % — у взрослых самцов. Активность АЛТ у зайца-беляка с диагностическими титрами к B. burgdorferi была выше на 32,8 % по сравнению с животными без титров. Увеличение активности АЛТ обнаружили и у лосей: на 53,8 % — у молодых самок, на 90,4 % — у молодых самцов, на 188,6 % — у взрослых самок, на 173,9 % — у взрослых самцов.

АЛТ — преимущественный маркер заболеваний печени. Поскольку АЛТ локализуется в цитоплазме, а ACT — в митохондриях, то при заболеваниях печени показатель по АСТ увеличивается в меньшей степени. Кроме того, значительное повышение активности АСТ свидетельствует о тяжелом повреждении гепатоцитов и служит одним из ранних маркеров нарушений в сердечной мышце (50).

В клинической практике для дифференциальной диагностики заболеваний печени и миокарда используется коэффициент де Ритиса (соотношение АСТ к АЛТ). Поскольку при болезнях печени преимущественно повышается активность АЛТ, этот коэффициент снижается. При патологии сердца, напротив, повышение активности АСТ преобладает и коэффициент де Ритиса увеличивается (50). У зайца-беляка с диагностически значимыми титрами антител к B. burgdorferi коэффициент де Ритиса составлял 1,25, у животных без таковых — 0,38, что свидетельствовало о патологии сердца. У лосей были получены противоположные результаты. У молодых самок коэффициент де Ритиса составил 2,20, у молодых самцов — 1,92, у взрослых самок — 2,50, у взрослых самцов — 2,71. У животных из контрольной группы эти значения были соответственно 2,51; 2,70; 5,52; 5,99. Следова- тельно, полученные нами данные свидетельствовали о поражении печени у этого вида резервуарных хозяев.

Синдром холестаза обусловлен как нарушением желчевыделительной функции гепатоцитов и поражением желчных канальцев (внутрипече-ночный холестаз), так и расстройством оттока желчи по печеночным и общему желчному протокам вследствие их обтурации (внепеченочного холестаза). Для обеих форм характерны повышение активности щелочной фосфатазы и некоторых других экскреторных ферментов, гиперхолестеринемия, гипербилирубинемия (50). В нашей работе было установлено статистически значимое (p < 0,05) повышение активности щелочной фосфатазы у взрослых лосей: на 132,51 % у самок и на 206,32 % у самцов. Причинами увеличения этого показателя становятся холестаз любой этиологии и локализации (внутрипеченочный — гепатит, цирроз; внепеченочный — механическая желтуха). При нормальном содержании щелочной фосфатазы наличие холестаза сомнительно (50). Также было отмечено уменьшение количества этого фермента у молодых самок. Снижение активности щелочной фосфатазы у молодняка может быть связано с некоторым замедлением роста и остеобластической активности из-за инфекции и возможного недостатка энергии. T. Soveri с соавт. (51) отмечают, что паразиты оказывают влияние на характеристики крови зайца-беляка. Так, Trichostrongylus retortaeformis вызывает снижение активности щелочной фосфатазы.

Оценка характера нарушений пигментного обмена проводится по результатам исследования билирубина сыворотки крови. При паренхиматозной (печеночной) желтухе у больных с гепатитами, циррозом и другими заболеваниями печени происходит повреждение гепатоцитов и нарушение превращения билирубина. Мы выявили повышение содержания общего билирубина во всех группах животных, имеющих диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi. У зайца-беляка показатель повышался на 42,42 %, у молодых самок лосей — на 86,12 %, у молодых самцов — на 121,91 %, у взрослых самок — на 118,77 %, у взрослых самцов — на 70,44 %. Также у молодых самцов лосей было повышено количество прямого билирубина на 59,09 %, у взрослых — на 102,85 %.

Отметим, что нарушение захвата печеночной клеткой свободного билирубина и его связывания с глюкуроновой кислотой вызывает увеличение количества свободного (непрямого) билирубина в крови. Выделение из печеночной клетки в желчные капилляры билирубинглюкуронида (прямого билирубина), обусловленное воспалением, деструкцией, некрозами и снижением проницаемости мембран гепатоцитов, приводит к регургитации желчи обратно в синусоиды и в общий кровоток и, соответственно, к увеличению содержания в крови связанного (прямого) билирубина. Расстройство функции гепатоцитов сопровождается утратой способности печеночной клетки захватывать и метаболизировать всосавшийся в кишечнике уробилиноген, который в больших количествах попадает в общий кровоток и выделяется с мочой. Как следствие, при паренхиматозной желтухе в крови увеличено содержание как свободного (непрямого), так и связанного (прямого) билирубина (50).

Определение общего белка в сыворотке крови используется для диагностики заболеваний печени, почек, онкологических заболеваний. Повышенное содержание белка регистрируют при развитии острых и хронических инфекционных заболеваний, аутоиммунных патологиях.

В нашем исследовании было зафиксировано повышение содержания общего белка во всех группах исследуемых животных, имеющих диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi: у зайца-беляка — на 123,6 %, у молодых самок лосей — на 24,3 %, у молодых самцов — на 53,5 %, у взрослых самок — на 76,7 %, у взрослых самцов — на 19,9 %. Данные литературы по содержанию общего белка в сыворотке крови у инфицированных B. burgdorferi животных разноречивы. Так, Н.С. Пустовит (45) отмечает, что у инфицированных животных повышается количество общего белка. О.А. Лактюшина (52) установила снижение этого показателя у собак, больных боррелиозом.

Развитие почечной недостаточности ведет к увеличению содержания конечного продукта обмена веществ — креатинина. Мы наблюдали повышение этого показателя на 40,7 % у зайцев, имеющих диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi. По сообщению T. Soveri с соавт. (51), изучавших биохимические показатели крови зайца-беляка, у клинически здоровых животных содержание общего белка составляет 54,0±5,40 ммоль г/л, креатинина — 92,0±12,90 ммоль/л. Эти показатели согласуются с нашими данными. T. Soveri с соавт. (51) также установили, что высокая плотность животных-хозяев способствует передаче паразитов, а плохое состояние кормовой базы может снизить сопротивление хозяина различным заболеваниям.

По данным В.И. Старостиной соавт. (53), у больных боррелиозом людей в крови повышается содержание общего белка и активность АСТ. Н.Н. Воробьева с соавт. (54, 55) установили, что у 31,1 % инфицированных боррелиями людей наблюдается умеренное увеличение печени, которое сопровождается повышением активности АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, гипербилирубинемией в сыворотке крови. О росте активности АЛТ и АСТ у 52,9 % больных ИКБ людей также сообщает М.В. Савельева с соавт. (56). Согласно Д.В. Дмитренко (57), патология печени при боррелиозе проявляется в виде безжелтушного гепатита, который протекает клинически малозаметно (незначительные диспептические расстройства, умеренное увеличение размеров печени) и обнаруживается у больных чаще всего при биохимическом исследовании крови в виде умеренного повышения количества трансаминаз (чаще АЛТ) и/или гипербилирубинемии, что указывает на синдром цитолиза. Результаты биохимических исследований показали у 50 % больных собак повышенное содержание АСТ в сыворотке крови, которое составляло от 44 до 87,0 МЕ/л. Показатель АЛТ был повышен в 30 % случаев и составил от 75,0 до 112,0 МЕ/л. У 30 % собак отмечался рост содержания креатинина от 153,2 до 212,0 ммоль/л (49).

П.В. Аксенова (58), изучая кровь свободноживущих зубров, установила в 16,4 % образцов присутствие антител к В. burgdorferi . В Беловежской пуще от 20,0 до 30,0 % зубров оказались серопозитивны к В. burgdorferi. При этом клинические признаки болезни не установлены. Результаты наших исследований также подтверждаются данными Н.С. Пустовит (45), которая отмечает, что у инфицированных животных повышается содержание АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы, креатинина, общего белка, билирубина.

Таким образом, резервуарные хозяева Вorrelia burgdorferi (заяц-беляк и лось), в сыворотке крови которых в непрямой реакции иммунофлуоресценции (НРИФ) были обнаружены диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi (1:40 и 1:80), имели статистически значимые различия (p < 0,05) в активности аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, в содержании общего белка, общего и прямого билирубина, креатинина по сравнению с контрольной группой. Мы выявили корреляционные связи между биохимическими показателями крови у животных с диагностически значимыми титрами антител к B. burgdorferi: у зайца-беляка — между активностью АСТ и содержанием общего билирубина, количеством общего белка и прямого билирубина; у молодых самок лосей — между АСТ и АЛТ, АСТ и содержанием общего белка, количеством общего и прямого билирубина; у молодых самцов лосей — между содержанием общего белка и креатинина. В отличие от контрольных животных, у молодых самок лосей с диагностически значимыми титрами антител к B. burgdorferi отмечали положительную корреляцию между активностью щелочной фосфатаза и содержанием общего белка, отрицательную связь — между активностью АСТ и количеством общего билирубина, АСТ и прямым билирубином, АСТ и креатинином. Установлена сильная корреляция с диагностически значимыми титрами антител по активности щелочной фосфатазы между взрослыми и молодыми самками лосей, между молодыми самками и взрослыми самцами, между взрослыми самками и самцами; по содержанию общего белка — между молодыми и взрослыми самками, между молодыми самками и взрослыми самцами; по количеству общего билирубина — между молодыми и взрослыми самками, между молодыми самками и взрослыми самцами. Однофакторный анализ (ANOVA) позволил установить достоверное влияние B. burgdorferi на повышение концентрации биохимических показателей крови, включающих АСТ, АЛТ, щелочную фосфатазу, общий белок, общий и прямой билирубин, креатинин. Полученные данные свидетельствуют о том, что боррелиоз протекает на фоне патологии сердечнососудистой системы, почек и печени у зайца-беляка и, главным образом, патологии печени — у лосей. Повышение концентрации общего белка при нормальном содержании альбуминов у резервуарных хозяев происходит за счет увеличения глобулиновых фракций, что указывает на наличии острой и/или хронической инфекции в организме. Существенное изменение биохимических показателей сыворотки крови у резервуарных хозяев, имеющих диагностически значимые титры антител к B. burgdorferi, свидетельствует о патологическом влиянии возбудителя на организм животных, развитии поли-органной недостаточности и нанесении непоправимого вреда их здоровью.

Авторы благодарны охотколлективу ФГБНУ ВНИИОЗ им. профессора Б.М. Житкова, а также А.М. Перевозчикову — охотоведу Котельничской районной общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов» за помощь в сборе биоматериала.

Список литературы Биохимические показатели крови у резервуарных хозяев при иксодовых клещевых боррелиозах

- Burgdorfer W., Barbour A.G., Hayes S.F., Benach J.L., Grunwaldt E., Davis J.P. Lyme disease — a tick-borne spirochetosis? Science, 1982, 216(4552): 1317-1319 (doi: 10.1126/science.704373).

- Wasiluk A., Zalewska-Szajda B., Waszkiewicz N., Kępka A., Szajda D.S., Wojewódzka-Żeleźnia-kowicz M., Ładny J.R., Pancewicz S., Zwierz Z.W., Zwierz K. Lyme disease: etiology, pathogenesis, clinical courses, diagnostics and treatment. Progress in Health Sciences, 2011, 1(2): 179-186.

- Nau R., Christen H.J., Eiffert H. Lyme disease — current state of knowledge. Deutsches Ärzteblatt International, 2009, 106(5): 72-81 (doi: 10.3238/arztebl.2009.0072).

- Carriveau A., Poole H., Thomas A. Lyme disease. Nursing Clinics of North America, 2019, 54(2): 261-275 (doi: 10.1016/j.cnur.2019.02.003).

- Palomar A.M., Portillo A., Santibáñez P., Mazuelas D., Roncero L., Gutiérrez Ó., Oteo J.A. Presence of Borrelia turdi and Borrelia valaisiana (Spirochaetales: Spirochaetaceae) in ticks re-moved from birds in the North of Spain, 2009-2011. Journal of Medical Entomology, 2017, 54(1): 243-246 (doi: 10.1093/jme/tjw158).

- Огурцов А.А. Оптимизация эпидемиологического надзора и профилактических мероприятий в сочетанных очагах клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза. Автореф. канд. дис. Тюмень. 2004.

- Beckmann S., Freund R., Pehl H., Rodgers A., Venegas T. Rodent species as possible reservoirs of Borrelia burgdorferi in a prairie ecosystem. Ticks and Tick-borne Diseases, 2019, 10(5): 1162-1167 (doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.06.011).

- Gern L. Life cycle of Borrelia burgdorferi sensu lato and transmission to humans. Current Problems in Dermatology, 2009, 37: 18-30 (doi: 10.1159/000213068).

- Tarageľova V.R., Mahríkova L., Selyemova D., Vaclav R., Derdakova M. Natural foci of Borrelia lusitaniae in a mountain region of Central Europe. Ticks and Tick-borne Diseases, 2016, 7(2): 350-356 (doi: 10.1016/j.ttbdis.2015.12.006).

- Оберт А.С., Дроздов В.Н., Рудакова С.А. Иксодовые клещевые боррелиозы: нозогеографические и медико-экологические аспекты. Новосибирск, 2001.

- Robertson J.N., Gray J.S., Stewart P. Tick bite and Lyme borreliosis risk at a recreational site in England. European Journal of Epidemiology, 2000, 16(7): 647-652 (doi: 10.1023/a:1007615109273).

- Ogden N.H., Tsao J.I. Biodiversity and Lyme disease: dilution or amplification? Epidemics, 2009, 1(3): 196-206 (doi: 10.1016/j.epidem.2009.06.002).

- Gray J.S., Kahl O., Janetzki C., Stein J. Studies on the ecology of Lyme disease in a deer forest in County Galway, Ireland. Journal of Medical Entomology, 1992, 29(6): 915-920 (doi: 10.1093/jmedent/29.6.915).

- Jensen P.M., Frandsen F. Temporal risk assessment for Lyme borreliosis in Denmark. Scandina-vian Journal of Infectious Diseases, 2000, 32(5): 539-544 (doi: 10.1080/003655400458848).

- Tälleklint L., Jaenson T.G. Increasing geographical distribution and density of Ixodes ricinus (Ac-ari: Ixodidae) in central and northern Sweden. Journal of Medical Entomology, 1998, 35(4): 521-526 (doi: 10.1093/jmedent/35.4.521).

- Zeman P., Januška J. Epizootiologic background of dissimilar distribution of human cases of Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis in a joint endemic area. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Disease, 1999, 22(4): 247-260 (doi: 10.1016/S0147-9571(99)00015-6).

- Balashov Y.S. Significance of ixodid tick (Parasitiformes, Ixodidae) population structure for mainte-nance of natural foci of infection. Biological Bulletin, 2010, 37: 677-683.

- Sala V., De Faveri E. Epidemiology of Lyme disease in domestic and wild animals. The Open Dermatology Journal, 2016, 10: 15-26.

- Kie J.G., White M., Drawe D.L. Condition parameters of white-tailed deer in Texas. The Journal of Wildlife Management, 1983, 47(3): 583-594 (doi: 10.2307/3808596).

- Jacobson H.A., Kirkpatrick R.L., Mcginnes B.S. Disease and physiologic characteristics of two cottontail populations in Virginia. Washington, 1978.

- Keith L.B., Cary J.R., Yuill T.M., Keith I.M. Prevalence of helminths in a cyclic snowshoe hare population. Journal of Wildlife Diseases, 1985, 21(3): 233-253 (doi: 10.7589/0090-3558-21.3.233).

- Keith I.M., Keith L.B., Cary J.R. Parasitism in a declining population of snowshoe hares. Journal of Wildlife Diseases, 1986, 22(3): 349-363 (doi: 10.7589/0090-3558-22.3.349).

- Haukisalmi V., Henttonen H., Tenora F. Population dynamics of common and rare helminths in cyclic vole populations. Journal of Animal Ecology, 1988, 57(3): 807-825 (doi: 10.2307/5094).

- Haukisalmi V., Henttonen H. The impact of climatic factors and host density on the long-term population dynamics of vole helminthes. Oecologia, 1990, 83: 309-315 (doi: 10.1007/BF00317553).

- Duffy D.C., Campbell S.R. Ambient air temperature as a predictor of activity of adult Ixodes scapularis (Acari: Ixodidae). Journal of Medical Entomology, 1994, 31(1): 178-180 (doi: 10.1093/jmedent/31.1.178).

- Boulinier T., Danchin E. Population trends in Kittiwake Rissa tridactyla colonies in relation to tick infestation. Ibis, 1996, 138(2): 326-334 (doi: 10.1111/j.1474-919X.1996.tb04345.x).

- Коренберг Э.И., Насонова В.А. Методические указания по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма. М., 1991.

- Инструкция по применению альбумина бычьего или бараньего меченного родамином сухого. М., 2003.

- Тимофеева Е.В., Дракина С.А., Орлова С.В. Лабораторная диагностика Лайм-боррелиоза на современном этапе. Медицинские новости, 2012, 12: 9-13.

- Ивантер Э.В., Коросов А.В. Элементарная биометрия: уч. пос. Петрозаводск, 2005.

- Любезнова О.Н., Бондаренко А.Л., Опарина Л.В., Ламбринаки Е.В. Особенности эпидемиологии Лайм-боррелиоза на территории Кировской области. Дальневосточный журнал инфекционной патологии, 2012, 20(20): 34-37.

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2020 году: Государственный доклад – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области. Киров, 2021.

- Перевозчикова М.А., Журавлев Д.М., Домский И.А. Диагностика иксодовых клещевых боррелиозов у охотничьих животных. Мат. Межд. науч.-практ. конф. «Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства». Киров, 2007: 335.

- Перевозчикова М.А., Домский И.А. Переносчики и резервуарные хозяева в природных очагах иксодовых клещевых боррелиозов. Ветеринарная патология, 2009, 1(28): 20-24.

- Koshurnikova M.A., Domskiy I.A. Lyme disease in suburban regions. Beitrage zur Jagd-und Wild-forschung, 2013, 38: 349-353.

- Koshurnikova M.A., Berezina Yu.A., Domsky I.A. Regularities of Lyme disease foci formation and their monitoring. Proc. Int. Conf. Beijing, 2019: 120-124.

- Ковалевский Ю.В., Коренберг Э.И., Горелова Н.Б. Многолетняя динамика эпизоотической активности природных очагов иксодового клещевого боррелиоза западного Урала. Паразитология, 2004, 38(2): 105-121.

- Bratton R.L., Whiteside J.W., Hovan M.J., Engle R.L., Edwards F.D. Diagnosis and treatment of Lyme disease. Mayo Clinic Proceedings, 2008, 83(5): 566-571 (doi: 10.4065/83.5.566).

- Wright W.F., Riedel D.J., Talwani R., Gilliam B.L. Diagnosis and management of Lyme disease. American Family Physician, 2012, 85(11): 1086-1093.

- Logigian E.L., Kaplan R.F., Steere А.С. Chronic neurologic manifestations of Lyme disease. New England Journal of Medicine, 1990, 323(11): 1438-1444 (doi: 10.1056/NEJM199011223232102).

- Magnarelli L.A., Flavell R.A., Padula S.J., Anderson J.F. Serologic diagnosis of canine and equine borreliosis: use of recombinant antigens in enzyme-linked immunosorbent assays. Journal of Clin-ical Microbiology, 1997, 35(1): 169-173 (doi: 10.1128/jcm.35.1.169-173.1997).

- Straubinger R.K. PCR-based quantification of Borrelia burgdorferi in canine tissues over a 500-day postinfection period. Journal of Clinical Microbiology, 2000, 38(6): 2191-2199 (doi: 10.1128/JCM.38.6.2191-2199.2000).

- Appel M.J., Allan S., Jacobson R.H. Experimental Lyme disease in dogs produces arthritis and persis-tent infection. Journal of Infectious Diseases, 1993, 167(3): 651-654 (doi: 10.1093/infdis/167.3.651).

- Шуляк Б.Ф. Руководство по бактериальным инфекциям собак. T. 1. Грамположительные бактерии, молликуты и спирохеты. M., 2003.

- Пустовит Н.С. Иксодовые клещевые боррелиозы (болезнь Лайма) у собак. Автореф. канд. дис. М., 2003.

- Burgess E.C. Borrelia burgdorferi infection in Wisconsin horses and cows. Annals of the New York Academy of Sciences, 1988, 539: 235-243 (doi: 10.1111/j.1749-6632.1988.tb31857.x).

- Bushmich S.L., Post J.E. Lyme borreliosis in dairy cattle Proc. V Int. Conf. on Lyme Borreliosis. Arlington, 1992.

- Parker J.L., White K.K. Lyme borreliosis in cattle and horses: a review of the literature. Cornell Vet., 1992, 82(3): 253-274.

- Burgess E.C., Wachal M.D., Cleven T.D. Borrelia burgdorferi infection in dairy cows, rodents, and birds from four Wisconsin dairy farms. Veterinary Microbiology, 1993, 35(1-2): 61-77 (doi: 10.1016/0378-1135(93)90116-o).

- Давыдова А.В. Клиническая интерпретация биохимического анализа крови при заболеваниях печени. Иркутск, 2013.

- Soveri T., Aamio M., Sankari S., Haukisalmi V. Blood chemistry and endoparasites of the mountain hare (Lepus timidus L.) in high and low density population. Journal of Wildlife Diseases, 1992, 28(2): 242-249 (doi: 10.7589/0090-3558-28.2.242).

- Лактюшина О.А. Лечение лайм-боррелиоза у собак. Ветеринарная патология, 2013, 4(46): 40-45.

- Старостина В.И., Хунафина Д.Х., Бурганова А.Н., Шайхуллина Л.Р., Галиева А.Т., Султа-нов Р.С., Сыртланова Г.Р., Кутлугужина Ф.Г., Бердникова Л.Ф., Рахматуллина Л.Г. Системный клещевой боррелиоз. Уфа, 2012.

- Воробьева Н.Н. Клиника, лечение и профилактика иксодовых клещевых боррелиозов. Пермь, 1998.

- Воробьева Н.Н., Сумливая О.Н., Окишев М.А., Неболсина А.П. Клинико-патогенетические особенности и профилактика иксодовых клещевых боррелиозов. Пермский медицинский журнал, 2016, 33(4): 6-11.

- Савельева М.В., Краснова Е.И., Хохлова Н.И., Филимонова Е.С., Проворова В.В., Рар В.А., Тикунова Н.В. Клинико-лабораторная характеристика заболеваний, вызванных боррелиями, у жителей Новосибирской области в 2015-2017 гг. Журнал инфектологии, 2018, 10(2): 68-75.

- Дмитренко Д.В. Клинико-эпидемиологические особенности инфекций, вызываемых иксодовыми клещами. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: биология, клиническая медицина, 2006, 4(1): 65-75.

- Аксенова П.В. Встречаемость и эпизоотические особенности заболеваний зубров паразитарной этиологии. Ветеринарная патология, 2015, 1(51): 28-39.