Биохимические показатели сыворотки крови собак при замещении дефектов свода черепа

Автор: Дьячков А.Н., Лунева С.Н., Стогов М.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

В проведенном исследовании изучены биохимические показатели сыворотки кровисобак при замещении дефектов свода черепа по Илизарову. Обнаружено явление активации окислительных реакций при создании дефекта свода черепа, показана роль дистракции как фактора, поддерживающего на определенном уровне состояние окислительного метаболизма тканей в условиях замещения дефекта

Дефекты свода черепа, метод илизарова, биохимия крови

Короткий адрес: https://sciup.org/142121132

IDR: 142121132

Текст научной статьи Биохимические показатели сыворотки крови собак при замещении дефектов свода черепа

В ряде случаев в результате черепномозговой травмы, оперативного вмешательства по тем или иным показаниям образуется дефект костей свода черепа. На его месте в отдаленном периоде травматической болезни формируется соединительнотканный рубец, сращенный с краями костного дефекта, оболочками мозга, надкостницей, кожей, в результате чего возникают гемодинамические, ликвороциркуляторные, функциональные и органические нарушения, усугубляющие ишемию головного мозга [6] со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Несмотря на разнообразие применяемых методов закрытия дефектов костей черепа, этот вопрос остается актуальным и в наши дни [1, 6]. Широкое внедрение чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза в ортопедотравматологическую практику, ангиологию, челюстно-лицевую хирургию, онкологию, вер- тебрологию и нейрохирургию, успехи, достигнутые в этих разделах медицины, а также фундаментальные исследования, на основе которых профессором Г.А. Илизаровым и его единомышленниками была сформулирована и подтверждена клиническими примерами общебиологическая концепция о факторе "напряжения растяжения", стимулирующем и поддерживающем генез тканей, позволили по-новому подойти и к вопросам краниопластики [3].

Целью настоящего исследования явилось изучение метаболического статуса и оценка степени травматизации тканей черепа после формирования и при последующем замещении дефекта костей свода черепа собак путем перемещения в дефекте полнослойного костного фрагмента как сохраняющего питающие связи с окружающими тканями, так и свободного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Биохимические исследования проведены на 12 взрослых беспородных собаках. Животные в зависимости от методики замещения дефектов свода черепа была разделены на две группы. В первой группе (n=5) замещение дефекта проводили на питающей ножке, во второй (n=7) - без питающей ножки. Все эксперименты на живот- ных проводились в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных (приложение к приказу Минздрава СССР от 12.08.1977 № 755)».

Методика операции заключалась в следующем. Через кости свода черепа проводили три перекрещивающиеся спицы, закрепляли их в кольце аппарата Илизарова, формировали дефект костей свода черепа, от его заднего края отщепляли костный фрагмент – аутотрансплантат на питающей ножке или без нее, проводили через фрагмент спицы диаметром 1 мм с упором и закрепляли их в опоре аппарата. Рану послойно ушивали. Оперативные вмешательства и физиологические исследования проводили в операционной под тиопенталовым наркозом с соблюдением правил асептики. Через 7 суток после операции начинали дозированное перемещение костного фрагмента по 0,5 мм в сутки. Тракцию осуществляли до полного замещения дефекта, после этого фиксировали перемещенный фрагмент в течение 30 суток.

В качестве биохимических показателей, оценивающих степень повреждения тканей головного мозга (ГМ), в сыворотке крови определяли активность креатинкиназы (КК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), их изоферментного спектра, а также концентрацию олигопептидов (ОП). Для оценки энергетического обмена определяли содержание молочной кислоты (МК) в крови. Окислительный статус, позволяющий устанавливать степень стрессорного повреждения, оце- нивали по интенсивности перекисного окисления белков (ПОБ).

Биохимические показатели сыворотки крови собак в динамике эксперимента сравнивали с группой здоровых (n=22) беспородных собак. Для оценки достоверности различий полученных результатов с дооперационными значениями использовали непараметрический U-критерии Вил-коксона-Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Активность КК, ЛДГ и содержание молочной кислоты в сыворотке крови собак экспериментальных групп представлено в таблице 1.

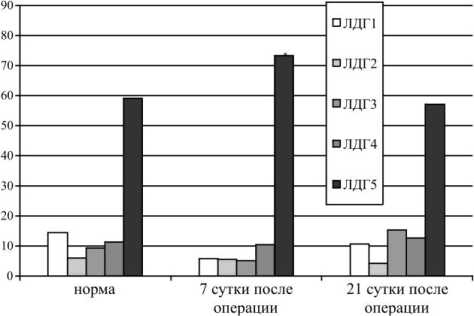

Оказалось, что на вторые сутки после операции активность КК у животных обеих групп возрастала более чем в 9 раз, на этом же сроке увеличивалось суммарное содержание МК в крови. Через 14 суток после операции активность КК в первой группе статистически значимо от нормы не отличалась, тогда как во второй группе она оставалась достоверно повышенной до 28-х суток эксперимента. Такое увеличение КК в сыворотке крови могло быть связано с нарушением церебрального кровотока и целостности мозговых оболочек. В пользу этого говорят литературные данные: 1) по содержанию КК головной мозг занимает второе после скелетных мышц место [11], 2) при нарушениях мозгового кровообращения активность КК в сыворотке крови также может увеличиваться в 10 и более раз [4, 10]. В связи с вышесказанным нами был проведен анализ изо-ферментного спектра КК, что позволило определить тканевую принадлежность КК сыворотки в послеоперационный период. Оказалось, что увеличение активности данного фермента происходило преимущественно за счет мышечной изоформы (КК-ММ), ее доля превышала 76 % всей активности энзима, мозговой изофермент (КК-ВВ) нами обнаружен не был. Таким образом, изменение активности КК в ходе эксперимента отражало степень повреждения скелетных мышц. С этим мы связываем и достоверный рост ЛДГ, отмеченный во второй группе на 14-е сутки эксперимента, и на 21-е - в первой. Анализ изоферментного спектра показал, что появление ЛДГ в крови также связано с выходом энзима из мышечной ткани, о чем свидетельствует рост доли ЛДГ5 фракций (рис. 1).

На 35-е сутки после операции активность КК и ЛДГ в обеих группах находилась в пределах нормы, что свидетельствовало о восстановлении целостности мышечной ткани. Снятие аппарата в свою очередь сопровождалось незначительной травматизацией мышц черепа; на этом этапе отмечался вторичный рост активности ЛДГ и КК.

Особого внимания заслуживает снижение концентрации МК в сыворотке крови собак второй группы, которое отмечалось на 21-е сутки эксперимента и сохранялось в течение всего безаппаратного периода. Такая картина могла быть связана с возрастанием в тканях ГМ аэробных процессов генерации энергии, при которых основной энергетический субстрат – глюкоза, полностью окислялся до СО 2 .

Таблица 1

Активность креатинкиназы, лактатдегидрогеназы и концентрация молочной кислоты в сыворотке крови собак на этапах эксперимента

|

КК, Е/л |

ЛДГ, Е/л |

МК, ммоль/л |

||||

|

1 группа |

2 группа |

1 группа |

2 группа |

1 группа |

2 группа |

|

|

Hорма |

99; 20 69 172 |

297 202 |

; 17 381 |

4,65 4,06 |

; 15 5,59 |

|

|

2-е сутки после операции |

910**;2 642 1178 |

929**; 3 492 2557 |

181; 2 160 202 |

155; 2 151 159 |

- |

6,18*; 3 5,08 6,63 |

|

7-е сутки после операции |

- |

188*; 6 143 235 |

- |

406; 6 306 428 |

- |

4,63; 8 3,33 5,48 |

|

14-е сутки после операции |

144; 2 139 149 |

326***; 5 204 329 |

377; 2 368 387 |

458*; 4 379 683 |

5,94; 2 4,95 6,93 |

5,00; 7 4,48 5,93 |

|

21-е сутки после операции |

185; 2 146 225 |

179*; 7 124 243 |

568*; 2 490 646 |

468*; 5 339 692 |

4,26; 2 4,26 4,26 |

3,30*; 7 2,83 4,42 |

|

28-е сутки после операции |

100,5; 2 99 102 |

132; 5 117 249 |

- |

441*; 4 337 622 |

5,56; 2 5,18 5,94 |

4,03; 5 3,89 4,10 |

|

35-е сутки после операции |

158; 2 149 167 |

130; 5 103 156 |

- |

396; 5 269 428 |

5,16; 2 4,84 5,47 |

1,90**; 5 1,60 2,67 |

|

1-й месяц без аппарата |

- |

179*; 3 156 189 |

- |

514*; 3 414 527 |

- |

3,30*; 3 3,25 3,55 |

|

3-й месяц без аппарата |

- |

139; 2 127 152 |

- |

281; 2 267 295 |

- |

3,05*; 2 2,92 3,17 |

Примечание. Здесь и далее в табл. 2-3 результаты представлены в виде медианы; объем выборки; 25-75-й процентиль. * - достоверные различия с нормой при уровне значимости р<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,005.

Рис. 1. Изоферментный спектр (%) лактатдегидрогеназы у собак 2 группы в динамике эксперимента. Примечание: * - достоверные различия с нормой при уровне значимости р<0,05

Таблица 2

Концентрация продуктов перекисного окисления белка и олигопептидов в сыворотке крови собак на этапах эксперимента

|

ПОБ270, ед.о п.пл./мг белка |

ПОБ363+370, ед.оп.пл./мг белка |

ОП, мкмоль/л |

||||

|

1 группа |

2 группа |

1 группа |

2 группа |

1 группа |

2 группа |

|

|

Норма |

0,196; 6 0,166 0,211 |

0,014; 6 0,012 0,018 |

254; 10 234 311 |

|||

|

2-е сутки после операции |

- |

0,208;2 0,203 0,212 |

- |

0,039**; 2 0,037 0,041 |

- |

222; 2 222 222 |

|

7-е сутки после операции |

- |

0,257***; 7 0,236 0,328 |

- |

0,019; 7 0,017 0,031 |

- |

420**; 7 390 512 |

|

14-е сутки после операции |

0,197; 2 0,179 0,214 |

0,207; 7 0,190 0,243 |

0,042*; 2 0,040 0,043 |

0,012; 7 0,011 0,029 |

317; 2 310 323 |

390*; 7 318 428 |

|

21-е сутки после операции |

0,199; 2 0,196 0,201 |

0,233**; 6 0,230 0,262 |

0,029*; 2 0,026 0,031 |

0,023*; 6 0,018 0,044 |

1392*; 2 1143 1641 |

405*; 6 390 443 |

|

28-е сутки после операции |

0,221; 2 0,213 0,228 |

0,236*; 5 0,223 0,258 |

0,026*; 2 0,024 0,028 |

0,022; 5 0,019 0,049 |

621*; 2 476 767 |

480*; 5 315 660 |

|

35-е сутки после операции |

0,319*; 2 0,309 0,329 |

0,249***; 4 0,244 0,256 |

0,121**; 2 0,087 0,158 |

0,020; 4 0,017 0,023 |

390; 2 345 435 |

510*; 4 461 546 |

|

1-й месяц без аппарата |

- |

0,258**; 3 0,249 0,260 |

- |

0,020; 3 0,018 0,023 |

- |

305; 2 293 318 |

|

3-й месяц без аппарата |

- |

0,228; 2 0,203 0,252 |

- |

0,024; 2 0,018 0,028 |

- |

- |

Изучение показателей белкового метаболизма показало, что в ходе эксперимента и через месяц после снятия аппарата в сыворотке крови собак было повышено содержание продуктов ПОБ, причем у животных первой группы преобладали продукты, регистрируемые при длинах волн в 363-370 нм, а у животных второй – при 270 нм (табл. 2). Наблюдаемая картина свидетельствовала о развитии т.н. окислительного стресса, вызванного оперативным вмешательством и последующей дистракцией. Такая ответная реакция является компонентом неспецифического ответа организма на стресс любого генеза (оперативный, травматический, эмоциональный и т.д.). Она связана с «нерациональным» использованием кислорода, значительная часть которого расходуется не на энергетические нужды, а на образование свободных радикалов, ведущих к деструкции и модификации органических молекул – липидов и белков (процессы называются соответственно перекисное окисление липидов и белков). Можно предположить, что в условиях проведенного эксперимента окислительной модификации в большей мере были подвержены белки тканей ГМ. При этом не исключено, что наблюдаемые различия качественного состава продуктов ПОБ, накапливающихся в крови животных (для первой группы характерны ПОБ363-370, для второй – ПОБ 270), могли указывать на то, что в зависимости от применяемой методики замещения дефекта окислительной деструкции подвергались разные в функциональном плане белки.

При окислительном стрессе в результате деструкции белков в сыворотке крови животных должны были накапливаться продукты их фрагментации – низкомолекулярные пептиды (олигопептиды). Действительно концентрация ОП сыворотки крови животных второй группы достоверно превышала норму на всех этапах эксперимента, а у собак первой группы рост ОП наблюдался на 2128-е сутки. Однако было бы неправильным связывать рост ОП только с увеличением в крови содержания продуктов распада белка. Дело в том, что в состав обнаруживаемых данным методом ОП входят также и различные нейрорегуляторы пептидной природы (нейропептиды, пептидные гормоны и т.д.). Поэтому накопление ОП в крови экспериментальных животных может также указывать на повышение функциональной активности ГМ в ходе эксперимента. В пользу этого говорит и то, что после снятия аппарата концентрация продуктов ПОБ и ОП снижалась до уровня нормы.

Необходимо отметить, что чрезмерная активация окислительного стресса может приводить к возникновению различных патологических состояний, в том числе связанных с нарушением деятельности ГМ [2, 5, 7]. В этих условиях может возникнуть необходимость фармакологической коррекции окислительного стресса, осуществляемая антиоксидантными препаратами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что у собак обеих экспериментальных групп в ответ на хирургическое вмешательство развивалась однотипная ответная реакции организма, определяемая нами как окислительный стресс. Эта реакция носила неспецифический характер и сопровождалась ростом перекисного окисления и активацией энергетического обмена. Такие изменения на начальном этапе приводили к накоплению в оперированных органах недоокисленных продуктов метаболизма, что вызывало нарушение кислотно-основного баланса.

Дальнейшая дистракция являлась фактором, поддерживающим на определенном уровне состояние окислительного стресса, в результате чего в тканях сохранялась высокая активность метаболических процессов. При этом сделать однозначные выводы, в какой из экспериментальных групп уровень метаболических процессов был выше, нельзя. Тем не менее, некоторые различия между группами можно отметить. Так, восстановление целостности мышц черепа у животных первой группы происходило примерно на неделю раньше, чем у собак второй группы. В целом же нормализация изученных показателей сыворотки крови наблюдалась через месяц после снятия аппарата.