Биохимические сезонные особенности энергообеспечения, ферментативной активности и аминокислотного обмена у детей с задержкой психического развития 12-15 лет

Автор: Аминов А.С.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 4 (104), 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлены сезонные колебания ферментативной активности подростков. Получены новые данные колебаний метаболического состояния в период экстремальных воздействий окружающей среды.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152497

IDR: 147152497

Текст научной статьи Биохимические сезонные особенности энергообеспечения, ферментативной активности и аминокислотного обмена у детей с задержкой психического развития 12-15 лет

Экзогенные и эндогенные факторы, обуславливающие способность человека воспринимать время, впервые научно обосновал И.М. Сеченов. В частности, к эндогенным факторам исследователь отнес мышечные ощущения. Ритмичность географических изменений привела к возникновению биологических ритмов. В.П. Казначеев [2] отмечал, что производительность физического и умственного труда «во многом зависит от организации его ритма, от учета циклов жизнедеятельности, адаптационных возможностей человека».

Подростковый возраст (с 11-12 до 15-16 лет) характеризуется значительными нейрогумораль-ными перестройками и интенсивным развитием всех физиологических систем организма, ускорением роста, метаболическими изменениями. Критический период развития усугубляется различными экстремальными воздействиями. На фоне развития суставов, связок и всего скелета в 12-14 лет позвоночник теряет свою эластичность. Пубертатный период важен для развития мышечной, кардиореспираторной системы (КРС). У подростков возникают вегетативные расстройства, ослабевает роль коры, наблюдается высокая эмоциональ ность, снижение уровня физической и умственной работоспособности.

Обследовано в 2003-2005 гг. 32 подростка женской популяции. При этом 64,28 % обследуемых относились ко 2-й медицинской группе, а 35,72 % имели патологические сдвиги разной этиологии. После биохимической оценки состояния у подростков использовались оздоровительные технологии, включающие рефлексотерапию, функциональное питание и адекватную двигательную активность (ДА), и социальное благополучие.

Исследование проведено в октябре (I), январе (II), апреле (III) и июле (IV). Материалы подвергались математико-статистической обработке с помощью пакета программ SPSS-T2. Кроме ключевых параметров представлены эксцесс (Э8) и асимметричность (AS), характеризующие нарма-тивность-ненормативность распределения показателей. Уровень надежности 95 %.

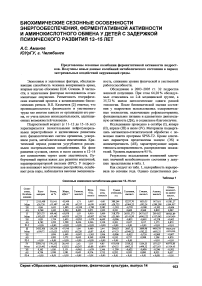

Результаты исследования изменений ключевых значений метаболического состояния у девушек представлены в табл. 1.

Как следует из табл. 1, калорийность варьировала по сезонам года. Однако существенных раз-

Сезонные изменения метаболизма девочек 12-15 лет

Таблица 1

Белки, представляющие собой последовательную цепь одной или более аминокислот является основным структурным компонентом организма. Они функционируют в качестве ферментов и гормонов, а также составляют сократительный аппарат мышц. Несмотря на стабильность структуры, в организме постоянно протекают процессы синтеза и распада белков. Белки выполняют важные функции, являясь переносчиками глюкозы и холестерина.

Необходимо отметить, что в течение учебного года возрастало стресс-напряжение, и защита организма подростков от негативных воздействий связана со стресс-лимитирующими системами в механизмах развития общего адаптационного синдрома. Регуляция стрессорной реакции происходит посредством средств коррекции, буферных систем, антиоксидантов. Гиперметаболизм этих сдерживающих факторов предупреждает негативные последствия воздействия на клетки свободных радикалов, обладающих высокой реагеноспособ-ностью. Имеются неопределенности связанные в основном с разнообразием и сложностью реакций, в которых принимают участие аминокислоты, а также с участием многих факторов, влияющих на азотистый баланс целостного организма. Общее количество аминокислот последовательно увеличивалось до апреля и достоверно снижалось в июле (Р < 0,05). Исходя из известного положения о соотношении между анаболическими реакциями, осуществляющими белковый синтез, и катаболическими процессами, контролирующими распад белков может быть нарушено воздействиями ряда факторов, одним из которых является двигательная активность [4]. К тому же повышение активности глюкагона должно стимулировать распад белков. Мышечная активность оказывает значительное влияние на скорость распада белков.

Итак, процессинг белков связан с перестройкой и модификацией молекул белка и нуклеиновой кислоты. Аминокислоты глутамин, аланин играют ключевую роль в регуляции концентрации аммиака в тканях, который потенциально токсичен, а также обеспечивает перенос азота между тканями, его транспорт в печень, где поступает в состав мочевины для экскреции почками. Увеличенная ДА летом вызывало повышение потребности организма в пищевых белках. Полупериод существования отдельных белков варьирует до нескольких недель. Это определяет скорость адаптации к условиям окружающей среды, в том числе к ДА. Белки функционируют в качестве ферментов, гормонов, а также составляют сократительный аппарат мышц.

Липиды и углеводы являются основными питательными веществами, обеспечивающими энергетику сезонных и мышечных сокращений, липидные запасы представлены преимущественно триа-цилглицеролом. Вначале они должны быть подвержены расщеплению до жирнокислотного и глицерольного компонентов. Это каскадный процесс липолиза. Глицерол плазмы крови может захватываться печенью и затем формироваться до глицерол-3 фосфата, который затем способен использоваться для образования триацилглицеролов. Основной запас липидов в организме сосредоточен в адинозной ткани, некоторое количество триацилглицерола также запасено в скелетных мышцах.

Регуляция метаболизма липидов под влиянием сезонных факторов, умственной и двигательной активности представлена в табл. 2. Как видно из табл. 2, суммарное количество липидов изменилось существенно повышаясь зимой по сравнению с осенними данными (Р < 0,01). Затем последовательно снижалось весной и особенно в летних рекреациях (Р < 0,01). Содержание триглицерола достоверно увеличивалось зимой (Р < 0,01), а затем последовательно снижалось весной и летом (Р < 0,01-0,05). Значения фосфолипидов последовательно возрастали от осени к зиме-весне (Р < 0,05).

Аналогично возрастало количество холисте-рола до весны и затем снижалось в летних рекреациях. Значения насыщенных кислот последовательно возрастало от осени к зиме и весне на уровне тенденции, а затем существенно снижалось (Р < 0,05). Значения мононенасыщенных кислот последовательно возрастало от осени к зиме, весной достоверно (Р < 0,05). В летних рекреациях наблюдалось снижение значений (Р < 0,01). Значения по-линенасыщенных кислот последовательно достоверно увеличились от осени к зиме-весне (Р < 0,05) и затем снижалось существенно (Р < 0,01). Содержание молочной кислоты было в диапазоне нормы. Значения оксипрола существенно не изменялись, но имели тенденцию к снижению с октября по апрель. В летних рекреациях показатель увеличился статистически значимо (Р < 0,01).

В современных исследованиях показано, что аэробная выносливость имеет в основе формирования работоспособности и наиболее емко влияет на формирование и укрепление здоровья [5]. Адаптация к физическим нагрузкам, направленным на развитие выносливости, сопровождается повышением способности мышц к окислению липидов.

Известно, что основной формой запаса липидов в организме является триацилглицеролы, значительная часть которых локализована в адипоз-ной ткани, печени, мышцах и крови (в составе липопротеидов). Триацилглицеролы образуются в результате последовательного присоединения 3-х молекул жирной кислоты к глицеролу. Мышцы не могут напрямую окислять триацилглицеролы. Вначале молекула триацилглицерола должна быть расщеплена на жирнокислотный и глицерольный компоненты в ходе процесса, называемого липолизом. Последний катализируется гормончувствительной липазой, обнаруживаемой в адипоцитах и мышечных волокнах. Липопротеинлипаза, присутствующая в эндотелии капилляров, расщепляет триацилглицеролы плазмы.

Незаменимые жирные кислоты имеют важное значение как предшественники лейкотриенов, простагландинов и тромбоксанов, функционирующих как «локальные гормоны» [1]. Выделяют незаме нимые, частично заменимые и условно заменимые аминокислоты. Аминокислоты представлены в табл. 3, 4: аланин, аргинин, оспаргин, гистидин, пролин, серин, тирозин, валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин.

Как видно из табл. 3, значения незаменимых кислот достоверно увеличивались зимой (Р < 0,05-0,01). В весенних исследованиях значения 4-х аминокислот снижались, в 4-х остались без изменений по сравнению с зимними данными. В летних рекреациях по сравнению с весенними данными значения аминокислот снижались достоверно в 7 из 8 представленных (Р < 0,05-0,01).

Из частично замененных аминокислот представлены аргинин, гистидин, а условно-заменимые -

Таблица 2

|

Этапы исследования, статистики |

Сумма липидов, у.е. |

Триглицерол, моль/л |

Фосфолипиды, ммоль/л |

Холесте-рол, ммоль/л |

Насыщенные кислоты, ммоль/л |

Мононена-сыщенные кислоты, ммоль/л |

Полинена-сыщенные кислоты, ммоль/л |

Молочная кислота, ммоль/л |

Оксипрол, ммоль/л |

|

I М±т |

41,913 ±4,248 |

27,0162 ±4,0367 |

1,092 ±0,294 |

0,119 ±0,05 |

14,218 ±3,855 |

9,913±2,062 |

4,275 ±0,5795 |

0,215 ±0,07 |

22,500 ±3,857 |

|

3S |

1,697 |

2,216 |

-1,480 |

1,874 |

0,491 |

0,485 |

-1,157 |

0,239 |

-0,376 |

|

AS |

1,622 |

1,706 |

0,506 |

1,784 |

1,381 |

1,285 |

0,618 |

0,057 |

0,271 |

|

п М+т |

65,340 ±5,982 |

59,572 ±7,036 |

2,07 ±0,313 |

0,327 ±0,08 |

20,340 ±5,620 |

12,126 ±2,142 |

5,97 ±0,602 |

0,890 ±0,09 |

19,83 ±2,49 |

|

3S |

1,702 |

2,320 |

-1,692 |

2,160 |

0,528 |

0,496 |

-1,163 |

0,432 |

-0,324 |

|

AS |

1,638 |

1,804 |

0,616 |

1,832 |

1,396 |

1,302 |

0,228 |

0,092 |

0,242 |

|

Р1-2 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,01 |

>0,05 |

|

|

ш М±т |

47,14 ±4,523 |

35,423 ±5,824 |

2,87 ±1,082 |

0,442 ±0,09 |

27,228 ±5,962 |

21,930 ±3,212 |

7,860 ±0,616 |

0,270 ±0,06 |

18,862 ±2,43 |

|

3S |

1,601 |

2,330 |

-1,712 |

2,216 |

0,582 |

0,602 |

-1,172 |

0,261 |

-0,307 |

|

AS |

1,498 |

1,812 |

0,692 |

1,842 |

1,408 |

1,414 |

0,236 |

0,062 |

0,212 |

|

Р2-3 |

<0,01 |

<0,01 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,01 |

>0,05 |

|

|

IV М+т |

29,24 ±3,48 |

24,430 ±3,823 |

1,032 ±0,226 |

0,120 ±0,06 |

12,682 ±3,208 |

8,02 ±1,96 |

3,18 ±0,324 |

0,25 ±0,06 |

30,527 ±24,62 |

|

3S |

1,221 |

2,204 |

-1,080 |

1,779 |

0,390 |

0,422 |

-1,112 |

0,279 |

-0,406 |

|

AS |

1,129 |

1,712 |

0,460 |

1,698 |

1,326 |

1,223 |

0,498 |

0,057 |

0,298 |

|

РЗ-4 |

<0,01 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,01 |

>0,05 |

<0,01 |

Таблица 3

|

Статистики, период исследования |

Изолейцин, мкмоль/л |

Лейцин, мкмоль/л |

Лизин, мкмоль/л |

Метионин, мкмоль/л |

Треонин, мкмоль/л |

Триптофан, мкмоль/л |

Валин, мкмоль/л |

Фенилаланин, мкмоль/л |

|

I М+т |

3051,885 +264,271 |

4916,84 ±24,968 |

254,325 ±293,914 |

1226,895 ±221,293 |

2209,782 +357,576 |

673,696 +80,345 |

3076,874 ±954,192 |

3139,191 ±309,196 |

|

3S |

-0,510 |

-0,564 |

-0,527 |

-0,288 |

-0,463 |

-0,463 |

-0,606 |

-0,737 |

|

AS |

1,020 |

1,033 |

1,181 |

1,213 |

1,123 |

1,123 |

1,001 |

0,852 |

|

II М+т |

4062,73 +286,224 |

7727,32 +302,632 |

4980,242 ±362,012 |

2173,05 ±298,462 |

3659,223 ±362,942 |

938,06 ±86,92 |

4703,252 ±266,224 |

4560,97 ±312,42 |

|

3S |

-0,623 |

-0,602 |

-0,498 |

-0,302 |

-0,492 |

-0,402 |

-0,702 |

-0,787 |

|

AS |

0,964 |

0,968 |

0,669 |

0,998 |

1,223 |

0,966 |

1,232 |

0,682 |

|

Р1-2 |

<0,05 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

|

III М+т |

2877,66 +234,224 |

6580,31 +296,423 |

3933,910 ±262,423 |

1804,052 ±228,423 |

2997,552 ±296,421 |

853,242 ±78,623 |

4016,452 ±202,382 |

3446,442 ±0,297 |

|

3S |

-0,442 |

-0,492 |

-0,480 |

-0,389 |

-0,376 |

-0,312 |

-0,660 |

-0,692 |

|

AS |

0,860 |

0,663 |

0,542 |

0,776 |

0,842 |

0,723 |

1,119 |

0,580 |

|

Р2-3 |

<0,01 |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,01 |

|

IV М±т |

2843,93 +226,342 |

3345,752 ±224,32 |

1907,962 ±198,962 |

1016,752 ±218,623 |

1794.130 +212,622 |

512,482± |

2610,032 ±202,323 |

2888,772 ±0,226 |

|

3S |

-0,334 |

-0,402 |

-0,320 |

-0,420 |

-0,272 |

-0,296 |

-0,380 |

-0,512 |

|

AS |

0,460 |

0,349 |

0,332 |

0,669 |

0,342 |

0,329 |

0,668 |

0,420 |

|

РЗ-4 |

>0,05 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,05 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

Таблица 4

Частично и условно заменимые аминокислоты

|

Статистики, период исследования |

Аргинин, нмоль/л |

Гистидин, нмоль/л |

Цистеин, нмоль/л |

Тироксин, нмоль/л |

|

Частично заменимые аминокислоты |

Условно заменимые аминокислоты |

|||

|

I М±ш |

3209,593 ±399,192 |

1318,946 ±186,172 |

1242,263 ±146,537 |

1854,577 ±275,187 |

|

Э8 |

-0,513 |

-0,624 |

-0,969 |

-0,527 |

|

AS |

1,062 |

0,999 |

0,672 |

1,040 |

|

II М±т |

4386,328 ±392,422 |

1759,420 ±196,72 |

1391,640 ±176,423 |

2435,250 ±296,423 |

|

3S |

-0,486 |

-0,532 |

-0,972 |

-0,498 |

|

AS |

0,992 |

0,679 |

0,690 |

0,996 |

|

Р1-2 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

III М±т |

3237,242 ±302,42 |

1333,14 ±180,22 |

1409,95 ±162,452 |

2025,692 ±204,62 |

|

Э8 |

-0,412 |

-0,523 |

-0,988 |

-0,397 |

|

AS |

0,664 |

0,762 |

0,690 |

0,632 |

|

Р2-3 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

IV М±т |

2503,732 ±219,48 |

1121,510 ±168,92 |

1842,192 ±172,43 |

1105,95 ±260,32 |

|

Э8 |

-0,396 |

-0,303 |

-0,992 |

-0,303 |

|

AS |

0,542 |

0,398 |

0,702 |

0,540 |

|

РЗ-4 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,01 |

Метаболическое состояние подростков с задержкой психического развития 12-15 лет

Содержание аминокислот у подростков с задержкой психического развития 12-15 лет

цистеин, тироксин (табл. 4). Как видно из табл. 4, сезонные биоритмы частично и условно заменимых аминокислот существенно изменялись в значениях аргинина по сезонам года и тироксина в весенне-летних исследованиях. В летних рекреациях снижалось количество жиров, стресс-напря-жения и содержание частично и условно заменимых аминокислот, влияющих на метаболизм жиров. Повышенная двигательная активность также приводила к уменьшению содержания аминокислот.

В заключение необходимо отметить, что исследования в области метаболизма аминокислот свидетельствуют о незначительных сдвигов данных в комплексных аспектах метаболизма. Стрессовые воздействия интегративного характера оказывают значительное воздействие на пул белков и их обращаемость. Следует сказать, что метаболизм аминогрупп очень динамичен и может играть ключевую роль в гепатическом глюконеогенезе, а также в развитии периферического или центрального утомления [3].

Показано, что под влиянием стресс-напря-жения аммиак поступает при дезаминировании АМФ в цикле пуриновых нуклеотидов. NH3 может образовываться и в результате дезаминирования аминокислот, при окислении аминокислот с разветвленной цепью - изолейцина и валина, хотя последний источник сезонно не всегда изменяется существенно. Установлено увеличение концентрации большинства незаменимых аминокислот по сезонам года вследствие пролонгированного инте гративного стресс напряжения. Известно [8, 9], что аминокислоты с разветвленной цепью - лейцин, изолейцин и валин с трудом освобождаются из внутренних органов, а под воздействием ДА выход из мышц значительно возрастал. Это сопровождалось увеличением их внутримышечного пула. Возможно, что мышечные воздействия аэробного характера на выносливость оздоровительного спектра повышают общий пул аминокислот в организме. Можно полагать, что выход фенилаланина более выражен при мышечной активности, чем в покое [6, 7].

Вполне очевидно, что интегративные факторы такие как экологические, учебные, социальнопсихологические на фоне повышенной ДА активизируют аминокислотный обмен. Следует сказать об участии аминокислот в метаболизме жиров и углеводов. Стимулируемой ДА распад белков в печени детерминирует выход значительного количества аминокислот. В летних рекреациях такой физиологической необходимости в связи с резким снижением стресс-напряжения активации метаболизма аминокислот не возникло.

Список литературы Биохимические сезонные особенности энергообеспечения, ферментативной активности и аминокислотного обмена у детей с задержкой психического развития 12-15 лет

- Биохимия человека: учебник в 2-х т./Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес и др.; пер. с англ. -М.: Мир, 1993. -Т.1.-384 с.

- Казначеев В.П. Проблемы человековедения/В.Л. Казначеев; под науч. ред. и послеачовие А.И. Суббето. -М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1997. -352 с.

- Метаболизм в процессе физической деятельности/под ред. М. Харгривса. -Киев: Олимпийская литература, 1998. -286 с.

- Мохан Р. Биохимия мышечной деятельности и физической тренировки/Р. Мохан, М. Глессон, Л. Гринхафф. -Киев: Олимпийская литература, 2001. -294 с.

- Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния: монография/Е.А. Пирогова. -Киев: Здоровье, 1989. -167 с.

- Dohm G.L. Effect of exercise on synthesis and degradation of muscle protein/G.L. Dohm, G.J. Kasperek, E.B. Tapscott et. al.//Biochem J. -1980. -№188. -P. 255-262.

- Felig P. Amino acid metabolism in exercising man/P. Felig, J. Wahren//J. Clon. Invest. -1971. -№50. -P. 2703-2714.

- Graham Т.Е. Influence of fatty acids on ammonia and amino acid flux from active human muscle/Т.Е. Graham, B. Kiens, M. Hargreaves et. al.//Am. I. Physiol. -1991. -№ 261. -P. 168-176.

- Maclean D.A. Plasma and muscle amino acid and ammonia responses during prolonged exercise in humans/D.A. Maclean, L.L. Spriet, E. Hultman et. al.//J. Appl. Physiol. -1991. -№ 70. -P. 2095-2103. 12.7.