Биохимический и радионуклидный мониторинг функции единственной почки у больных метастатическим почечно-клеточным раком на фоне иммунотерапии

Автор: Саяпина М.С., Аверинова С.Г., Захарова Т.В., Кашкадаева А.В., Ширяев С.В., Полуэктова М.В., Воробьева О.А.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Онкоурология

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: изучить эффективность комплексного контроля функции почек по данным биохимического и радионуклидного (РН) методов; оценить диагностическую значимость биомаркеров хронической болезни почек (ХБП) на ранней стадии, определить их связь с РН показателями и эффективностью иммунотерапии у больных метастатическим почечно-клеточным раком (мПКР). Материалы и методы: в период с 2015 по 2017 г. в данное исследование был включен 41 пациент мПКР, подвергшийся нефрэктомии. 18 пациентов получали лечение интерфероном (ИНФ-а), 23 пациента - ниволумаб (в рамках программы расширенного доступа BMS). Медиана возраста - 56 лет. Всем пациентам до начала лечения и в процессе лечения проводились биохимический анализ крови, общий анализ мочи, проба Реберга, а также иммуноферментный анализ до начала лечения и через 2 мес. для определения сывороточных показателей, - IL-17, TGF-ß и эритропоэтина. Для всех больных применялся контроль функции почек и уродинамики на базе комплексной реносцинтиграфии (КР) с применением 2-детекторной гамма-камеры и одновременной записью данных в 2 проекциях. Внутривенно вводили 74 МБк 99тТс-технефора, российского препарата из группы дифосфонатов, имеющего гломерулотропные свойства. Эффективная эквивалентная доза облучения при КР была минимальной, - 0,6 мЗв. При интерпретации данных КР применена концентрационно-скоростная модель мочевыделения и оригинальная технология системной экспертизы нефроурологического состояния на базе комплексной реносцинтиграфии (СЭНС-КР). Результаты исследования: частота развития ХБП 3ст. на момент лечения составила 35% в группе ниволумаба и 17% в группе ИНФ-а. Терминальная стадия болезни почек на фоне иммунотерапии, потребовавшая проведение диализа, зарегистрирована у 1 пациента (2,4%). Выявлены статистически значимые корреляции между биохимическими показателями с включением IL-17, TGF-ß и РН, - D, скорость выведения 99mТс-технефора из паренхимы, и Rnfck, устойчивый признак нефросклероза (предположительно, склероза междолевых артерий почки), соответственно. Установлена достоверная связь параметров комплексного функционального мониторинга с прогнозом риска почечной недостаточности (ПН) и эффективностью иммунотерапии при мПКР.

Мпкр, иммунотерапия, хбп, комплекснаяреносцинтиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/142188209

IDR: 142188209

Текст научной статьи Биохимический и радионуклидный мониторинг функции единственной почки у больных метастатическим почечно-клеточным раком на фоне иммунотерапии

о данным литературы описаны случаи протеинурии необратимой почечной недостаточности на фоне иммунотерапии и таргетной терапии у больных метастатическим почечно-кле точным раком (мПКР), приводящие к редукции и/или отмене препарата, что может отразиться на объективном ответе [1-4]. Все больные с мПКР после нефрэктомии должны быть отнесены к группе повышенного риска развития хронической болезни почек (ХБП).

Клиренс эндогенного креатинина до последних лет был самым широко распространенным методом для определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в клинической практике. Однако в условиях умеренной и выраженной почечной недостаточности значения СКФ, рассчитанной по клиренсу эндогенного креатинина, значительно завышены, поскольку в условиях почечной недостаточности и уремии почка начинает секретировать креатинин проксимальными канальцами [5,6].

Для оценки СКФ широко внедрены в практику формулы MDRD, Кокрофта-Голта, CKD-EPI, MCQ и другие. В настоящее время есть дан- ные, позволяющие утверждать, что скрининг-диагностика ХБП должна проводиться только на базе одновременной оценки СКФ и альбуми-нурии/протеинурии, что позволяет оценить прогноз и риск сердечнососудистых осложнений [7].

Классификация KDIGO, как, впрочем, RIFLE (risk, injury, failure, loss, end-stage kidney disease) и AKIN (acute kidney injury network), основанные на уровне креатинина сыворотки крови и величины диуреза, позволяют вовремя диагностировать острое почечное повреждение, имеют прогностическое значение, но не позволяют учитывать при- чины возникновения почечного повреждения и соответственно не всегда помогают определить профилактическую и лечебную тактику [8,9]. В связи с этим крайне актуален поиск наиболее точных биомаркеров, позволяющих диагностировать ХБП на ранней стадии и установить причину развития. На данный момент изучен целый ряд биомаркеров, ассоциированных с нефротоксичностью, но одобрены Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) и Европейским агентством лекарственных средст (EMEA) к регулярному использованию в практике только KIM-1 (kidney injury molecule-1), альбумин, общий белок, β2-мик-роглобулин, цистатин C, кластерин и TFF3 (trefoil factor 3) [10,11].

Отмечено, что темп прогрессирования хронической почечной недостаточности (ХПН) пропорционален скорости склерозирования почечной паренхимы, – фундаментальной составляющей патогенеза ХПН [6]. Наиболее заметную роль в этом процессе играет трансформирующий фактор роста-β (TGF-β). Сигнальные пути данного фактора роста (Smad, p38, Erk1/2, PI3K, JNK и др.) могут привести к гломерулосклерозу и тубулоинтерстициальному фиброзу с помощью нескольких патологических процессов [12]. Повышение активности TGF-β стимулирует клеточную пролиферацию и накопление компонентов внеклеточного матрикса (ВКМ), таких как коллагены I, III и IV типа, ламинин, клеточной и плазменной формы фибронектина, что способствует развитию гломерулосклероза [12].

Гемодинамические последствия гломерулярной гипертрофии, вызванной потерей почечной массы, тесно переплетены с механизмами продолжающегося в почках воспаления и фиброза через взаимодействие ангиотензина II, TGF-β и других факторов роста. Наряду с гемодинамическими эффектами, в пер- вую очередь системным вазоконстрикторным действием, передающимся и на клубочковые капилляры, ангиотензину II присущи и так называемые негемодинамические, в том числе способность индуцировать дисфункции эндотелия, а также усиливать локально-почечную экспрессию TGF-β. Негемодинамической составляющей действия ангиотензина II отводят приоритетную роль в усилении протеинурии, и именно поэтому препараты, блокирующие его образование (ингибиторы АПФ) или взаимодействие с рецепторами 1-ого типа (блокаторы рецепторов ангиотензина II), обладают заметными антипротеинури-ческими свойствами [6].

Интерес представляет изучение концентрации IL-17 в сыворотке крови, обладающий сильными провоспалительными свойствами и индуцирующий тяжелую аутоиммунную патологию, в том числе и нефриты [13,14].

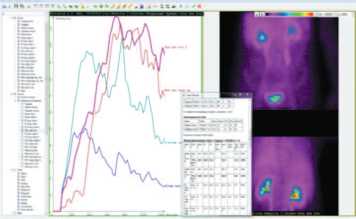

В последние годы широкое распространение получили в качестве веществ-маркеров гломерулот-ропные радиофармакологические препараты, меченные радиоизотопами, позволяющие определить СКФ [15]. Диагностическая значимость почечного очищения от неф-ротропных веществ (99mTc-MAG3, 123I-гип-пуран, 99mTc-DTPA) тесно коррелирует с клиренсом инулина [16-18]. Однако исследования СКФ с помощью радиоактивных изотопов используются при наличии специальных радиологических лабораторий [19,20]. В лаборатории ра-диоизо-топной диагностики ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН» разработана и более 15 лет применяется в детской и взрослой клинике системная экспертиза нефро-урологического состояния на базе комплексной реносцинтиграфии (СЭНС-КР) [19,21-23]. СЭНС-КР – это высокая технология, реализованная в разработке автоматизированного рабочего места (АРМ) врача-радионефроуролога (руко- водитель проекта – А.П. Алехин) (рис. 1).

Рис. 1. Автоматизированное рабочее место, реализующее технологию СЭНС-КР на персональном компьютере путем обработки DICOM-файлов КР, получаемых на современной 2-детекторной гамма-камере.

СЭНС-КР разработана для оперативной оценки функциональных резервов мочевыделительной системы и риска почечной недостаточности. Метод КР обеспечивает не только контроль за уровнем концентрирования в паренхиме, но и раннее выявление относительного застоя в паренхиме, ее отека, уростазов в отделах чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) и нижних мочевыводящих путях, то есть на всех функциональных структурных уровнях. Такие биохимические показатели функции почек, как креатинин и мочевина сыворотки крови, отражают уже довольно грубые морфологические изменения в почечной паренхиме и становятся диагностически значимыми, когда нефункционирующими уже оказываются 50-70% массы действующих нефронов (МДН) почки [19].

При планировании настоящего исследования предполагалось, что комплексный мониторинг функции почки по данным биохимических и радионуклидных (РН) методов позволит диагностировать факторы риска почечной недостаточности (ПН) на ранней стадии, дифференцировать структурное повреждение почки от функционального, определить их связь с токсичностью и эффективностью иммунотерапии у больных с мПКР и своевременно назначить сопутствующую терапию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2015 по 2017 г. в данное исследование был включен 41 пациент мПКР, подвергшийся нефрэктомии. 18 пациентов получали лечение интерфероном (ИНФ-α), 23 пациента – ниволумабом (в рамках программы расширенного доступа BMS (компания «Бристол-Майерс Сквибб»); все пациенты подписывали информированное согласие). Из 18 пациентов, принимающих ИНФ-α, 16 пациентов (88,8%) получали его в 1-ой линии. В группе ниволумаба 12 пациентов (52%) получали ниволумаб во 2-ой линии, 11 пациентов (48%) – в 3-й и более. Медиана возраста – 56 лет. Всем пациентам до начала лечения и в процессе лечения проводились биохимический анализ крови, общий анализ мочи, проба Реберга.

До лечения и через 2 месяца от начала приема препарата опреле-ляли содержание исследуемых белков согласно стандартной методике, в сыворотке крови, полученной после центрифугирования крови со скоростью 1000 об/мин, 40С в течение 10 мин (центрифуга РС-6, Россия). Сыворотку разливали по 300400 мкл в 2 пластиковые пробирки и хранили при минус 800 С до проведения анализа. Иммунофермент-ные исследования проводили на базе лаборатории биохимии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России и отделения лабораторной диагностики МРНЦ им. А.Ф. Цыба с помощью стандартных наборов для прямого иммуноферментного анализа в соответствии с инструкциями производителей IL-17-ELISA (eBioscience, США), TGF-β1-ELISA (eBioscience, США), EPO-ELISA (Biome-rica, США).

Комплексную реносцинтигра-фию (КР) проводили на двух-де-текторной гамма-камере (E-com, Siemens) с одновременной записью в двух проекциях, что дало возможность изучить всю систему почечного очищения, начиная с сердечного кровотока и заканчивая моче- вым пузырем. Диагностическая имитация почечного очищения от неф-ротропных веществ начинается с внутривенного введения 99mTc-тех-нефорa. Это российский препарат из группы дифосфонатов, проявляет себя по гемодинамике как гло-мерулотропный препарат, концентрируясь в нефронах в основном посредством фильтрации, с частичным подключением секреции. По качеству визуализации (даже при слабой функции почек) 99mTc-техне-фор сопоставим с тубулотропными 99mTc-MAG3 или 123I-гиппураном, значительно превосходя традиционный гломерулотропный 99mTc-DTPA [21]. Обработку данных, записанных в двух проекциях, проводят по результатам двух-фазной регистрации: этап первый – 21-минутный (1 мин – ангиофаза) базовый тест с введением меченого вещества; этап второй – отсроченный (после 25 мин перерыва) 21-минутный досмотр (иногда 7-минутный тест) без введения радиофармпрепарата (РФП), но на фоне щадящей водной нагрузки (200-300 мл) и/или спазмолитического (реже диуретического) препарата. Опорожнение мочевого пузыря пациентом перед базовым исследованием и досмотром является обязательной функциональной пробой. При КР удалось добиться самых низких лучевых нагрузок на пациентов и персонал. При КР взрослым вводят внутривенно 74 МБк 99mTc-технефора (эффективная эквивалентная доза 0,6 мЗв), реже 99mTc-технемага; детям вводят РФП с учетом возраста и веса. При исследовании в один день почек и костной системы взрослым вводят 370-555 МБк 99mTc-техне-фора (эффективная эквивалентная доза 3,0-4,5 мЗв). При интерпретации данных КР применена концентрационно-скоростная модель мочевыделения и технология СЭНС-КР, разработанная в лаборатории радиоизотопной диагностики РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Доказано, что уровень концентрирования и гло-меруло-, и тубулотропного радио- фармпрепарата в паренхиме является хорошо воспроизводимым показателем концентрационной функции почки [21,24]. Статистический анализ результатов проведен с помощью блока программ «Statistica 13.0» непараметрическим методом Спирмена (RSp – коэффициент корреляции, незначимым считался результат при p≥0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

В период с 2015 по 2017 г. в данное исследование был включен 41 пациент мПКР после нефрэктомии. Учитывая большее количество предшествующих линий терапии, в группе ниволумаба выше риск развития тубулоинтерстициалного нефрита (ТИН). Так, частота развития ХБП 3 стадии на момент лечения составила 35% в группе ниволумаба и 17% в группе ИНФ-α.

Воспалительное поражение почечного тубулоинтерстиция всегда клинически характеризуется нарушением концентрационной и нередко фильтрационной функции почек. Изменения почечных клубочков возможны, но носят вторичный характер [7]. Вследствие этого при радионуклидном исследовании концентрируется сниженное содержание РФП, что определяет основополагающее положение в комплексной ренографии, – «концентрационную функцию» как суммарный результат всех процессов в ренальной паренхиме [25]. В СЭНС-КР разработан алгоритм, определяющий уровень компенсации и риск дестабилизации суммарной функции почек в градациях шкалы FSS (Functional Systems Scores), суммарного прогностического индекса функционального состояния и устойчивости системы мочевыделения. Соотношение различных степеней градации клинического параметра, – ХБП согласно KDOQI и KDIGO, и РН показателя, – суммарный прогностический индекс (FSS)

по данным КР с нефротропными РФП (99mTc-технефором, 99mTc-DTPA, 99mTc-технемагом, 99mTc-MAG3), представлено в таблице 1.

Темп необратимого ухудшения функции почек при большинстве вариантов ТИН значительно медленнее, чем при других хронических прогрессирующих нефропатиях. В нашем исследовании только у 1 (2,4%) пациента после двух введений ниволумаба развилась острая почечная недостаточность (ОПН). Следует отметить, что это единственный больной, у которого исходно РН-оценка суммарной функции почки была самой низкой, FSS = 3b (значительно сниженной степени). Устранение причины имеет решающее значение при ведении больного с ТИН. В данном конкретном случае у пациента, вероятно, развился канальцевый некроз еще на фоне предшествующей терапии эверолимусом (в течение двух лет), но на момент начала терапии ниво-лумабом СКФ, рассчитанная по фор- муле MDRD, составляла 41 мл/мин. В связи с развитием ОПН лечение ниволумабом было прекращено. Аутоиммунная природа ОПН была исключена. Пациент переведен на диализ.

Следует учитывать наличие сопутствующих факторов, способных усиливать выраженность поражения почек: хроническая сердечная недостаточность; сахарный диабет (СД) 2 типа; нарушение обмена мочевой кислоты. У пожилых больных возможно сочетание нескольких форм поражения почек («муль-тиморбидность»), например анальгетической, уратной, диабетической нефропатий, а также ишемической болезни почек (ИБП) и хронического пиелонефрита [6]. В нашем исследовании артериальная гипертония (АГ) была отмечена у 15 (36,5%) пациентов, СД 2 типа – у 4 (9,7%), мочевая инфекция – у 4 (9,7%), мочекаменная болезнь – у 2 (4,8%), ожирение – у 2 (4,8%) пациентов.

Анализ биохимических и радионуклидных показателей на фоне иммунотерапии

При анализе показателей биохимического анализа крови (креатинин, мочевина), суточной пробы Реберга, общего белка в моче и суммарных и парциальных РН показателей выявлена их взаимосвязь, что подтверждает диагностическую значимость обоих методов, – биохимического и КР (табл. 2). Проанализированы 97 клинических наблюдений (в процессе мониторинга), составляющих группы пациентов после нефрэктомии на фоне терапии ИНФ-α и ниволумабом.

Также была отмечена стати- стически значимая зависимость между оценкой суммарной СКФ по 24-часовой пробе Реберга и РН показателями, – D, % (скорость выведения РФП из паренхимы на уровне «кора-мозговой слой») и GB20 (20минутный уровень концентрирования РФП в мочевом пузыре при базовом тесте КР) (рис. 2).

Таблица 1. Соотношение градации ХБП и FSS – радионуклидной оценки суммарной функции почек

|

Стадия ХБП |

Характеристика функции почек |

Уровень СКФ (мл/ мин/1,73 м2) |

Характеристика FSS |

Градация индекса FSS |

|

1 |

Высокая и оптимальная |

>90 |

Status-1 высокий уровень, незначительно снижена (устойчивая или условно-устойчивая компенсация) |

1a |

|

2 |

Незначительно сниженная |

60-89 |

2b |

|

|

3а |

Умеренно сниженная |

45-59 |

Status-2 умеренно снижена (условно-устойчивая компенсация, переходно-неустойчивый уровень компенсации) |

2а |

|

3b |

Существенно сниженная |

30-44 |

2b |

|

|

4 |

Резко сниженная |

15-29 |

Status-3 снижена от умеренной до значительной степени (неустойчивая компенсация или декомпенсация) |

3a 3b |

|

5 |

Терминальная почечная недостаточность |

<15 |

Декомпенсация |

4 |

Таблица 2. Соотношение между биохимическими показателями и радионуклидными показателями при мониторинге функции системы мочевыделения

|

N=97 |

Уровень креатинина в плазме крови (112,3±24,4 мкмоль/л) |

Уровень мочевины в плазме крови (7,3±2,4 ммоль/л) |

|

RK – уровень компенсации |

R Sp = +0,3, p <0,01 |

Тенденция R Sp = +0,2 ( p >0,05) |

|

FSS – суммарный прогностический индекс системы мочевыделения |

R Sp = +0,3, p <0,005 |

p >0,05 |

|

G ren – измеренный уровень концентрации 99m Tc-технефора в паренхиме почки |

R Sp = -0,3, p <0,001 |

R Sp = -0,3, p <0,01 |

|

А [сек] – артериальный показатель ренальной паренхимы |

p >0,05 |

p >0,05 |

|

IF ost – скоростной индекс устья мочеточника (при досмотре) |

R Sp = -0,3, p <0,01 |

p >0,05 |

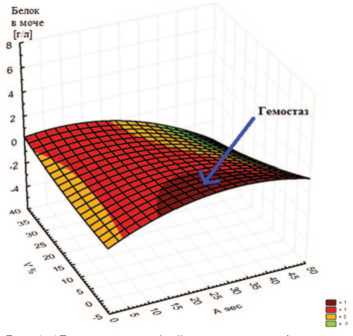

Рис. 2. Линейно сглаженная 3D-поверхность, демонстрирующая зависимость между СКФ по пробе Реберга и РН показателями, - D и GB 20 . Cиняя стрелка демонстрирует развитие ХТИН и нарастание риска ПН, сопровождаемое снижением скорости выведения мочи в ренальной паренхиме (D) , уровня концентрации меченой мочи, поступившей в мочевой пузырь за 20 мин базового теста КР (GB 20 ) и СКФ, оцененной по методу Реберга (R Sp = +0,4, p <0,01).

Нарастание протеинурии, вплоть до нефротического уровня, определяется прежде всего утратой селективности гломерулярной

базальной мембраной и прогрессирующей подоцитарной дисфункцией. Это нарушение сопровождается также неадекватной активацией ренин-ангитензин-альдесте-роновой системы, типичной для многих вариантов нефротического синдрома и приводящей к усугубляющей отек ретенции натрия и осмотически связанной воды в дополнение к развившейся резистентности соответствующих сегментов нефрона к натрийуретическим пептидам [6]. Типичная для нефротического синдрома гиперкоагуляция определяется прежде всего активацией сывороточного и эндотелиального звена гемостаза, что обусловливает увеличение риска венозных тромбозов и тромбоэмболий. Это явление находит свое отражение при КР, демонстрируя зависимость между протеинурией и показателями гемодинамики паренхимы почки, – A [сек] (скорость ренальной перфузии крови, меченной РФП, артериальный показатель ренальной паренхимы) и V [%] (скорость выведения по венозным коллекторам почки крови, меченной РФП, венозный показатель ренальной паренхимы) (рис. 3).

В плане поиска диагностиче-

Гемостаз

Рис. 3. 3D-поверхность (spline-сглаживание), демонстрирующая зависимость между протеинурией и показателями гемодинамики паренхимы почки, - A [сек] и V [%]. Синяя стрелка указывает на область, соответствующую выраженному гемостазу (показатели A-V), наблюдаемому при нарастании протеинурии на фоне развития ХТИН и возможной инфекции мочеполовых путей (ИМП)

ских маркеров ранних стадий нарушения почечной функции нами были проанализированы в сыворотке крови у 40 пациентов мПКР

Таблица 3. Соотношение данных ИФА и РН показателей

|

N=40 |

TGF-β |

IL-17A |

||

|

(до начала терапии) |

До терапии |

Через 2 мес |

До терапии |

Через 2 мес |

|

D, % - скорость выведения 99m Tc-технефора из паренхимы (на уровне «кора-мозговой слой») |

Тенденция R Sp = -0,3 ( p >0,05) |

Тенденция R Sp = -0,3 ( p >0,05) |

R Sp = -0,3 p <0,05 |

R Sp = -0,5 p >0,005 |

|

Rnfsс - визуальный признак нефросклероза (склероз междолевых артерий почки) |

R Sp = +0,5 p <0,05 |

p >0,05 |

p >0,05 |

R Sp = -0,3 p <0,05 (полиурия?) |

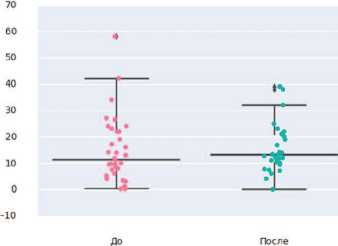

до начала иммунотерапии (ИНФ и ниволумаб) и через 2 мес после трансформирующий фактор роста-β (TGF-β) как фактор склероза почечной паренхимы и IL-17, обладающий сильными провоспали-тельными свойствами и индуцирующий тяжелую аутоиммунную патологию, включая нефриты. На фоне иммунотерапии с включением ИНФ-α и ниволумаба был отмечен достоверный прирост IL-17А с 0±4,29 до 0,166±1,714 пг/мл ( p <0,0005) и тенденция к росту TGF-β c 11,3±12,4 до 13±10,1 нг/мл ( p =0,1) (рис.4).

В ходе исследования удалось

TGFP (нг/мл)

IL-17A (пг/мл)

(А) (Б)

Рис. 4. А) Содержание TGF-β в сыворотке крови 40 пациентов мПКР до начала иммунотерапии с включением ИНФ-α и ниволумаба и через 2 мес.

Б) Содержание IL-17A в сыворотке крови 40 пациентов мПКР до начала иммунотерапии с включением ИНФ-α и ниволумаба и через 2 мес. (в сравнении с показателями контрольной группы, n=10)

Таблица 4. Шкала оценки РН визуального признака «нефросклероза» в баллах

|

Rnfsс – визуальный признак «нефросклероза» |

Баллы |

|

Нет (?) |

0 |

|

Противоречивая картина начальных изменений |

0,5 |

|

Недостаточно уверенный признак «нефросклероза» |

1 |

|

Картина необратимого «нефросклероза» |

2 |

|

Характерные сцинтиграммы |

|

|

Левая почка |

Правая почка |

|

Базовый тест (слева) -досмотр (справа) |

Базовый тест (слева) -досмотр (справа) |

|

«« « • * 1 |

*» • • 1 * » * |

сопоставить значения TGF-β и IL-17 с РН показателями, – Rnfsс, устойчивым признаком нефросклероза (предположительно, склероза междолевых артерий почки), и D, скоростью выведения 99mTc-технефора из паренхимы (на уровне «кора-мозговой слой»), соответственно (табл. 3).

Таким образом, увеличение концентрации TGF-β коррелирует с Rnfsс при КР, что подтверждает диагностическую значимость Rnfsс как визуального радионуклидного признака «не-фросклероза», оценка которого проводилась согласно градации (табл. 4). При этом, в группе ниволумаба яв-

Таблица 5. Влияние биохимических и РН показателей на прогноз риска ПН на фоне иммунотерапии

ления нефросклероза были значительно более выраженными по сравнению с группой ИНФ-α, что может быть обусловлено наличием большего количества предшествующих линий таргетной терапии.

В то же время, повышенное значение IL-17 как до начала иммунотерапии, так и через 2 мес. соответствовало снижению скорости выведения РФП из паренхимы (D) в связи с нарастанием отека интер-стиция, что подтверждает важность цитокина IL-17 в патогенезе аутоиммунных нефритов.

Следует отметить, что данные биохимические и РН маркеры поз- воляют не только установить нарушения почечной функции на ранней стадии, но еще и дифференцировать причину развития данной патологии – нефросклероз или аутоиммунное состояние, что имеет чрезвычайно важное значение в определении тактики лечения ХБП.

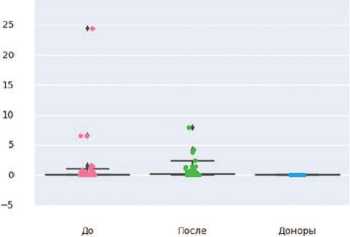

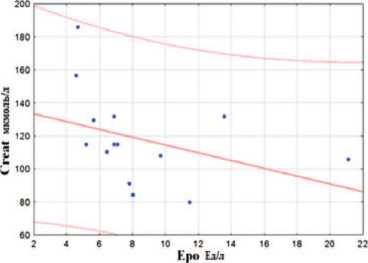

Также в группе ИНФ-α с помощью ИФА был оценен уровень эндогенного эритропоэтина у 15 пациентов мПКР после нефрэктомии до начала лечения. Полученные данные имели достоверную корреляцию с креатинином до начала лечения (RSp = -0,6, p<0,05). Так, сниженное значение эритропоэтина центрации креатинина, что не противоречит патофизиологическим основам функции почек (рис. 5).

Rs, = -0.6 /г <0.05

Рис. 5. Корреляция между эритропоэтином (Epo) и кретинином (C reat ) в сыворотке крови у пациентов мПКР до начала лечения ИНФ-α (n=15).

Прогностическое значение лабораторно-диагностических и биохимических показателей

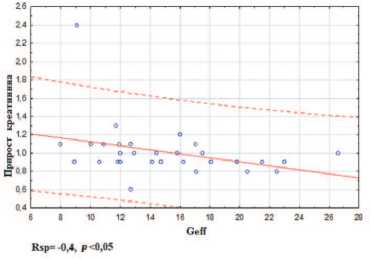

На первом этапе мы оценили влияние РН и биохимических показателей на риск развития ПН, определяемый по приросту креатинина и мочевины на фоне иммунотерапии ИНФ-α и ниволумабом. Данные непараметрического корреляционного анализа для показателей, потенциально значимых при прогнозе риска ПН, представлены в таблице 5. Установлены статистически значимые корреляции между приростом креатинина и IL-17, FSS,

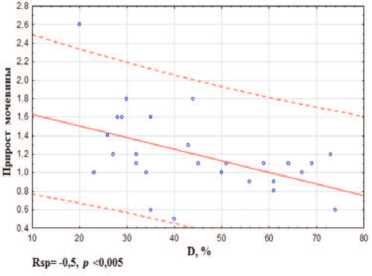

Geff, Rnfsс (рис. 6), а также между приростом мочевины и белка в

Рис. 6. Корреляция между приростом уровня креатинина в 1,2 раза (±0,4) на фоне иммунотерапии и G eff до начала терапии

моче, IL-17, D, Tev, Tpelv (рис. 7). Таким образом, исходное значение IL-17 в сыворотке крови может являться ранним предикторным маркером развития ПН при ХБП на фоне иммунотерапии, в то время как сывороточные значения креатинина и мочевины не дали статистически значимых результатов в плане прогноза ПН.

Рис. 7. Корреляция между приростом уровня мочевины в 1,6 раза (±0,6) на фоне иммунотерапии и D,% до начала терапии

Также была отмечена корреляция между РН признаком нефро-склероза (Rnfsс) и приростом креатинина. Так, несмотря на отсутствие статистически значимой корреляции между сывороточным TGF- β 1 и приростом креатинина, но учитывая корреляцию между TGF- β 1 и Rnfsс ( p <0,005), TGF- β 1 можно рассматривать в качестве относительного фактора риска развития ПН на фоне иммунотерапии у больных мПКР, подвергшихся нефрэктомии.

На следующем этапе мы оценили влияние биохимических и РН показателей на эффективность иммунотерапии, оцененную согласно критериям RECIST (табл. 6).

Как оказалось, полученные данные КР несут прогностическую

Таблица 6. Влияние биохимических и РН показателей на эффективность иммунотерапии

|

До начала иммунотерапии |

Эффект лечения |

|

Показатели лабораторных анализов крови и мочи |

|

|

Уровень креатинина в плазме крови Уровень мочевины в плазме крови Белок в моче TGF-β1 IL-17 |

p >0,05 |

|

Показатели комплексной реносцинтиграфии с 99mTc-технефором |

|

|

FSS – суммарный прогностический индекс системы мочевыделения |

R Sp = -0,4, p <0,05 |

|

G eff – эффективный показатель концентрационной функции почки |

R Sp = +0,3, p <0,05 |

|

T ev [мин] – время начала эвакуаторного выведения меченой мочи из чашечно-лоханочной системы почки |

R Sp = -0,4, p <0,05 |

|

T pelv [мин] – время начала выведения меченой мочи из почечной лоханки |

R Sp = -0,3, p <0,05 |

значимость не только относительно риска развития ПН, но и эффективности иммунотерапии у больных мПКР после нефрэктомии. Следует отметить, что большая часть корреляций получена за счет статистически значимых связей в группе ИНФ-α. Таким образом, у больных мПКР с лучшими функциональными параметрами почки лучше прогноз относительно эффективности иммунотерапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюме:

Цель исследования: изучить эффективность комплексного контроля функции почек по данным биохимического и радионуклидного (РН) методов; оценить диагностическую значимость биомаркеров хронической болезни почек (ХБП) на ранней стадии, определить их связь с РН показателями и эффективностью иммунотерапии у больных метастатическим почечно-клеточным раком (мПКР).

Материалы и методы: в период с 2015 по 2017 г. в данное исследование был включен 41 пациент мПКР, подвергшийся нефрэктомии. 18 пациентов получали лечение интерфероном (ИНФ-α), 23 пациента – ни-волумаб (в рамках программы расширенного доступа BMS). Медиана возраста – 56 лет. Всем пациентам до начала лечения и в процессе лечения проводились биохимический анализ крови, общий анализ мочи, проба Реберга, а также иммуноферментный анализ до начала лечения и через 2 мес. для определения сывороточных показателей, – IL-17, TGF-β и эритропоэтина. Для всех больных применялся контроль функции почек и уродинамики на базе комплексной реносцинтиграфии (КР) с применением 2-детекторной гамма-камеры и одновременной записью данных в 2 проекциях. Внутривенно вводили 74 МБк 99mTc-технефора, российского препарата из группы дифосфонатов, имеющего гломеру-лотропные свойства. Эффективная эквивалентная доза облучения при КР была минимальной, - 0,6 мЗв. При интерпретации данных КР применена концентрационно-скоростная модель мочевыделения и оригинальная технология системной экспертизы нефроурологического состояния на базе комплексной реносцинтиграфии (СЭНС-КР).

Результаты исследования: частота развития ХБП 3ст. на момент лечения составила 35% в группе ниволумаба и 17% в группе ИНФ-α. Терминальная стадия болезни почек на фоне иммунотерапии, потребовавшая проведение диализа, зарегистрирована у 1 пациента (2,4%). Выявлены статистически значимые корреляции между биохимическими показателями с включением IL-17, TGF-β и РН, – D, скорость выведения 99mTc-технефора из паренхимы, и Rnfsс, устойчивый признак нефроскле-роза (предположительно, склероза междолевых артерий почки), соответственно. Установлена достоверная связь параметров комплексного функционального мониторинга с прогнозом риска почечной недостаточности (ПН) и эффективностью иммунотерапии при мПКР.

Список литературы Биохимический и радионуклидный мониторинг функции единственной почки у больных метастатическим почечно-клеточным раком на фоне иммунотерапии

- Khan G, Golshayan A, Elson P, Wood L, Garcia J, Bukowski R, Rini B. Sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell. Ann Oncol 2010;21(8):1618-22 DOI: 10.1093/annonc/mdp603

- Takahashi D, Nagahama K, Tsuura Y, Tanaka H, Tamura T. Sunitinib-induced nephrotic syndrome and irreversible renal dysfunction. Clin Exp Nephrol 2012;16(2):310-315

- Selby P, Kohn J, Raymond J, Judson I, McElwain T. Nephrotic syndrome during treatment with interferon. Br Med J 1985;290(6476):1180.

- Ha SH, Park JH, Jang HR, Huh W, Lim HY, Kim YG, et al. Increased risk of everolimus-associated acute kidney injury in cancer patients with impaired kidney function. BMC Cancer 2014;14:906 DOI: 10.1186/1471-2407-14-906

- Levey AS, Atkins R, Coresh J, Cohen EP, Collins AJ, Eckardt KU, et al. Chronic kidney disease as a global public health problem: approaches and initiatives-a position statement from Kidney Disease Improving Global Outcomes. Kidney Int 2007;72(3):247-259.

- Нефрология. -М.:ГЭОТАР -Медиа, 2010.696 c.

- National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis 2002;39(2 Suppl 1):S1-266.

- Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P. Acute Dialysis Quality Initiative workgroup. Acute renal failure -definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Crit Care 2004;8(4):R204-R212.

- Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, Molitoris BA, Ronco C, Warnock DG, et al. Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. Crit Care 2007;11(2):R31.

- Любимова Н.В., Кумыкова Ж.Х., Кушлинский Н.Е. Аверинова С.Г., Кашкадаева А.В. Биохимические показатели в диагностике неф-ротоксичности противоопухолевой химиотерапии у детей. Вопросы онкологии 1997; 43(4): 448-453.

- Dieterle F, Sistare F, Goodsaid F, Papaluca M, Ozer JS, Webb CP, et al. Renal biomarker qualification submission: a dialog between the FDA-EMEA and Predictive Safety Testing Consortium. Nat Biotechnol 2010;28(5):455-62 DOI: 10.1038/nbt.1625

- Loeffler I, Wolf G.Transforming growth factor-ß and the progression of renal disease. Nephrol Dial Transplant. 2014;29 Suppl 1:i37-i45 DOI: 10.1093/ndt/gft267

- Peliçari Kde O, Postal M, Sinicato NA, Peres FA, Fernandes PT, Marini R, et al. Serum interleukin-17 levels are associated with nephritis in childhood-onset systemic lupus erythematosus. Clinics (Sao Paulo). 2015;70(5):313-7 DOI: 10.6061/clinics/2015(05)01

- Waite JC, Skokos D. Th17 Response and inflammatory autoimmune diseases. Int J Inflam 2012;2012:819467 DOI: 10.1155/2012/819467

- Durand E, Prigent A. The basics of renal imaging and functional studies. Q JNucl Med. 2002;46(4):249-67.

- Esteves FP, Halkar RK, Issa MM, Grant S, Taylor A.Comparison of camera-based 99mTc-MAG3 and 24-hour creatinine clearances for evaluation of kidney function. AJR Am J Roentgeno. 2006 Sep;187(3):W316-9.

- Prigent А. Monitoring Renal Function and Limitation of Renal Function Tests. Semin Nucl Med 2008;38(1):32-46.

- Gates GF. Filtration fraction and its implication for radionuclide renography using diethylenetriaminepentaacetic acid and ercaptoacetyl-triglycine. Clin Nucl Med 2004;29(4):231-7.

- Радионуклидные исследования функции почек и уродинамики в онкологии . М.: Практическая медицина, 2007. 296с.

- He W, Fischman AJ. Nuclear Imaging in the Genitourinary Tract: Recent Advances and Future Directions. Radiol Clin North Am 2008;46(1):25-43, v DOI: 10.1016/j.rcl.2008.01.006

- Кашкадаева А.В., Аверинова С.Г., Алехин А.П., Ширяев С.В., Дмитриева Г.Д., Захарова Т.В., и др. Диагностика факторов риска почечной недостаточности на базе концентрационно-скоростного подхода к анализу результатов комплексной реносцинтиграфии в онкологической практике. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2013; 3: 47-62.

- Кашкадаева А.В., Аверинова С.Г., Дмитриева Г.Д. и др. Способ радионуклидной диагностики функции мочевыделительной системы. Патент Российской Федерации № 2001113119 (приоритет от 17 мая 2001г.) утвержден 3 июля 2002 г.

- Averinova S.G., Kashkadaeva A.V., Shiryaev S.V., Nechipai A.M. and Dmitrieva G.D. Nephrourological Monitoring Technology Based on Functional Radionuclide Tests: Functions of an Automated Workplace. Biomedical Engineering. 1999; 33: 115-127 DOI: 10.1007/BF02386159

- Rutland M, Que L, Hassan IM. "FUR" -one size suits all. Eur J Nucl Med 2000;27(11):1708-13.

- Arthur C. Guiton & John E. Hall. The Textbook of Medical Physiology. Elsevier Inc., 2006, New York, USA. eBook ISBN: 9781437700602