Биохимический состав крови первотелок под воздействием стимуляции молочной железы

Автор: Куликова Н.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 4 т.38, 2003 года.

Бесплатный доступ

Изучали влияние механотеплоэлектростатической стимуляции вымени в период подготовки к отелу на биохимический состав крови и молочную продуктивность первотелок айрширской породы и помесей F1 (красная степная × голштинская порода).

Короткий адрес: https://sciup.org/142132911

IDR: 142132911 | УДК: 636.2:637.112:636.083.39:591.111.05

Текст научной статьи Биохимический состав крови первотелок под воздействием стимуляции молочной железы

Известно, что использование механического, пневматического, вибрационного и других видов массажа молочной железы нетелей в последние месяцы стельности усиливает процессы лактогенеза и лактопоэза (1-4). При этом состав крови, являющийся относительно устойчивым и вместе с тем лабильным физико-химическим показателем, отражает метаболические процессы, происходящие в организме (5, 6).

В связи с этим целью нашей работы было изучение биохимического состава крови у первотелок разных пород, которым до отела проводили массаж молочной железы с помощью устройства, оказывающего механическое, тепловое и электростатическое воздействие.

Методика . Объектом исследования служили коровы-первотелки айршир-ской породы, а также помеси F1 ( красная степная × голштинская порода). Было сформировано 4 группы по четыре животных в каждой: I (контроль), II (опыт) — помеси F 1 ; III (контроль), IV (опыт) — чистопородные нетели айрширской породы. Животным в опытных группах ежесуточно в период 6,0-8,5 мес стельности 3-кратно в течение 3 мин проводили механотеплоэлектростатическую стимуляцию вымени устройством «Кубань-4», работающим от вакуумной системы доильной установки (7); в контрольных группах массаж не проводили.

На 2-м мес лактации у первотелок определяли биохимический состав крови, взятой из яремной вены, на автоматическом анализаторе Cobasemora фирмы «Roshe» (Швейцария). Статистическую обработку данных проводили общепринятыми методами (8).

Результаты . В контроле в сыворотке крови помесных первотелок (I группа) по сравнению с нетелями айрширской породы (III группа) содержалось на 2,4 г/л (3,1 %) больше общего белка, в основном за счет альбумина (табл.). Концентрация в сыворотке крови α 1-, α 2- и β -глобули-нов у помесных телок была соответственно на 0,8 (16,1 %); 0,2 (4,1 %) и 0,68 г/л (12,9 %) меньше, а γ -глобулина — на 1,98 г/л (6,7 %) больше, чем у сверстниц айрширской породы.

В сыворотке крови первотелок II и IV групп, которым до отела проводили стимуляцию вымени, наблюдались аналогичные соотношения по концентрации белковых компонентов. Концентрация в сыворотке крови общего белка, альбумина, глобулина, а также γ -глобулиновой фракции белка у помесных животных была соответственно на 1,84 (2,4 %); 1,52 (4,6 %); 0,32 (0,7 %) и 2,09 г/л (7,3 %) выше, а концентрация α 1-, α 2- и β -глобулинов — на 0,78 (15,3 %); 0,31 (6,2 %) и 0,88 г/л (18,8 %) ниже, чем у чистопородных. Более высокая концентрация γ -глобулинов в крови у первотелок I и II групп по сравнению с чистопородными, очевидно, свидетельствует о более высокой адаптационной способности помесных животных.

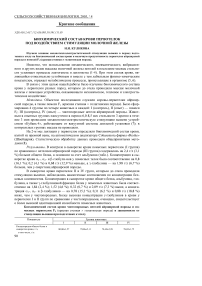

Биохимический состав крови чистопородных нетелей айрширской породы и помесных первотелок F1 (красная степная × голштинская порода) в зависимости от стимуляции вымени при подготовке к отелу

|

Показатель |

Группа животных |

|||

|

I 1 |

II 1 |

III 1 |

IV |

|

|

Концентрация общего белка в |

||||

|

сыворотке крови, г/л, |

80,80 ± 1,57 |

79,86 ± 2,11 |

78,40 ± 2,28 |

78,02 ± 1,75 |

|

в том числе, г/л: |

||||

|

альбумина |

34,02 ± 1,82 |

34,26 ± 1,47 |

31,92 ± 0,84 |

32,74 ± 1,12 |

|

глобулинов: |

46,78 ± 3,40 |

45,60 ± 3,33 |

46,48 ± 3,10 |

45,28 ± 3,00 |

|

α 1 |

4,96 ± 0,21 |

5,09 ± 0,19 |

5,76 ± 0,14 |

5,87 ± 0,21 |

|

α 2 |

4,86 ± 0,35 |

4,98 ± 0,30 |

5,06 ± 0,21 |

5,29 ± 0,17 |

|

β |

5,26 ± 0,30 |

4,69 ± 0,30 |

5,94 ± 0,26 |

5,57 ± 0,30 |

|

γ |

31,70 ± 2,70 |

30,84 ± 2,68 |

29,72 ± 2,63 |

28,75 ± 2,25 |

|

Альбумин/глобулин |

0,73 |

0,76 |

0,69 |

0,7 |

|

Остаточный азот, г/л |

0,20 ± 0,01 |

0,20 ± 0,01 |

0,18 ± 0,01 |

0,19 ± 0,01 |

|

Мочевина, ммоль/л |

4,17 ± 0,21 |

4,18 ± 0,20 |

3,49 ± 0,23 |

3,52 ± 0,24 |

|

AСАT, нкат/л |

1717,00 ± 99,40 |

1729,00 ± 101,72 |

1940,40 ± 289,40 |

1960,20 ± 285,73 |

|

AЛАT, нкат/л |

496,80 ± 61,40 |

504,20 ± 65,59 |

686,80 ± 64,31 |

698,3 ± 64,98 |

П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Методика». AСАТ и AЛАT — соответственно аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза.

После стимуляции вымени концентрация общего белка в сыворотке крови помесных телок уменьшалась в большей степени (соответственно на 1,20 и 0,48 %), а концентрация общего альбумина и глобулина — увеличивалась в значительно меньшей степени (соответственно на 0,70 и 2,60 %; 2,53 и 2,66 %), чем у чистопородных животных. Концентрация α 1-глобулинов в крови у помесей и чистопородных первотелок после стимуляции повышалась соответственно на 2,6 и 1,9 %; α α 2-глобулинов — на 2,5 и 4,5 %; β - и γ -глобулинов — уменьшалась у помесей соответственно на 12,2 и 2,8 %, у чистопородных животных — на 6,6 и 3,4 %. Несмотря на то, что интенсивность обменных процессов обусловлена генетически, стимуляция молочной железы способствовала повышению обмена веществ, в частности секреции молока.

У помесей более высокая концентрация в крови мочевины (на 0,68 ммоль/л) и остаточного азота (на 0,02 г/л) по сравнению с чистопородными животными, вероятно, была обусловлена высокой адаптивностью к условиям среды и большей живой массой. В крови у первотелок II и IV групп концентрация мочевины и остаточного азота была выше, чем в контроле, что свидетельствует об усилении интенсивности обмена белка при стимуляции вымени.

Влияние генотипа сказывалось также на активности аминотрансфераз. Так, первотелки айрширской породы (III группа) превосходили помесей I группы по концентрации аспартатаминотрансферазы (AСАT) и аланинаминотрансферазы (AЛАT) соответственно на 223,4 (13,0 %) и 190 нкат/л (38,2 %) (р > 0,95 и р > 0,999). У подопытных животных наблюдалось увеличение концентрации активных ферментов белкового обмена по сравнению с контролем, однако также проявлялось влияние генотипа. Концентрация AСАT и AЛАT в крови животных IV группы превышала таковую у телок II группы соответственно на 231,2 (13,4 %) и 194,1 нкат/л (38,5 %). Активность этих ферментов после стимуляции вымени возрастала у животных II и IV групп соответственно на 11,93 (0,7 %) и 19,8 нкат/л (1 %) по сравнению контролем.

Стимуляция вымени нетелей разных пород предложенным устройством способствовала усилению лактопоэза, что подтверждается оценкой молочной продуктивности: от каждой помесной и чистопородной первотелки в опыте было получено соответственно на 475,8 и 433,2 кг больше молока, чем в контроле (удои в I, II, III и IV группах составляли соответственно 3329,5; 3321,6; 3805,3 и 3754,8 кг за лактацию).

Таким образом, механотеплоэлектростатическая стимуляция молочной железы первотелок перед отелом устройством «Кубань-4» позволяет повысить молочную продуктивность за счет усиления интенсивности белкового обмена в организме, степень которого зависит от генотипа животных.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. А н д р е е в а Л.В. Использование электрофизических способов воздействия на крупный рогатый скот и их влияние на продуктивность. Автореф. канд. дис. Великий Новгород, 1999.

-

2. Г л а д ы ш е в С.Н. Подготовка нетелей к лактации с применением тепло-пневмо-механического массажа вымени. Автореф. канд. дис. М., 1992.

-

3. К о т е н д ж и Г.П., К у р о ч к и н А.А. Влияние массажа вымени нетелей на их продуктивность, развитие морфофункциональных свойств и адаптацию первотелок к машинному доению. В сб.: Селекция молочного скота в промышленной технологии. М., 1990: 194-198.

-

4. Ш а р и п о в Р.М. Разработка конструкции и эффективность использования устройства для массажа вымени нетелей. Казань, 1999.

-

5. Д ы д а е в а Л.Г., Ф е д о р о в а П.Н., П а в л о в а А.И. Изменение гематологического статуса у крупного рогатого скота в зависимости от породной принадлежности. В сб.: Эпизоотологическая диагностика, профилактика и меры борьбы с болезнями животных. Новосибирск, 1997: 343-344.

-

6. М и х а й л ю к П.М., П а т и е в а А.М. Влияние вибромассажа молочной железы у нетелей на некоторые биохимические показатели крови и последующую молочную продуктивность. В сб.: Повышение эффективности производства продуктов животноводства. Тр. КГАУ. Краснодар, 1994, 336 (364): 24-32.

-

7. К у л и к о в а Н.И., М и х а й л ю к П.М., Т у л и н о в С.Е. Устройство для массажа вымени животных. Патент РФ ¹ 2161401 МКИ А 01 J 7/00. Бюл. изобр. и откр., ¹ 1. М., 2001.

-

8. П л о х и н с к и й Н.А. Биометрия. Новосибирск, 1961.

Кубанский государственный аграрный Поступила в редакцию 11

университет, 350044, Краснодар, ул. Калинина, 13 ноября 2002 года

BIOCHEMICAL COMPOSITION OF BLOOD IN FRESH COWS UNDER THE INFLUENCE OF STIMULATION OF MAMMARY GLAND

S u m m a r y

The influence of mechanothermoelectricstatic stimulation of udder at the period of preparation for calve using of the «Kuban’-4» device on blood biochemical composition of pure breed fresh cows of the Airshir breed and hybrid F i (Red Steppe x Holstein) was studied. It was shown, that after stimulation the blood biochemical composition was changed in hybrid animals greater than in pure breed ones. It suggests about the high adaptivity of hybrids. The increase of intensity of protein metabolism in animals organism during the udder stimulation promote to rise of milk productivity of fresh cows.

Новые книги

К и с л у х и н а О.В. Ферменты в производстве пищи и кормов. М.: ДеЛи принт, 2002, 336 с.

В монографии рассматриваются биохимические основы ферментативных реакций. Представлены процессы ферментативного гидролиза растительного сырья и биомассы микроорганизмов. Приведены технологические приемы производства ферментов и характеристика используемых ферментативных препаратов. Обсуждаются теоретические и практические аспекты применения ферментов в различных отраслях пищевой промышленности, при кормлении сельскохозяйственных животных разных видов. Уделено внимание использованию ферментов при микробиологической конверсии, а также обезвреживании пищевых и кормовых продуктов. Описаны лечебно-профилактические свойства ферментных препаратов, применяемых в кормопроизводстве.