Биохимия и иммунология физической тренировки юных дзюдоистов высокой квалификации

Автор: Личагина С.А., Исаев А.П., Кабанов С.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Актуальные проблемы здравостроения. Двигательная активность. Образование. Спорт

Статья в выпуске: 4 (44) т.2, 2005 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное исследование по оценке иммунологической и биохимической адаптации юных спортсменов.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151910

IDR: 147151910

Текст научной статьи Биохимия и иммунология физической тренировки юных дзюдоистов высокой квалификации

Молекулярная основа большинства физиологических механизмов является комплексной. Надо полагать, что применительно к биологическим системам законы биохимии и иммунологии регулируют функциональное состояние, в том числе под воздействием нагрузок в спорте [5,12,13,14,16].

Спортивная тренировка изменяет метаболические реакции организма, в том числе активность ферментов, способность к окислению липидов, антиокислительную активность (АОА) плазмы крови, клеточное и гуморальное звено иммунитета, лизосомальную активность моноцитов и нейтрофилов и др. В конечном итоге, изменяется метаболизм в процессе мышечной деятельности, цена адаптации, фазность процессов ее формирования и защитные эффекты адаптации [11].

Социально значимым является применение механизмов долговременной адаптации для достижения высокой спортивной результативности, повышения резистентности к иммунотропным патологическим агентам и предупреждения многих соматических, неинфекционных заболеваний. Ключевой идеей исследования явились адаптивные изменения в организме юных спортсменов при блочном построении тренировочного процесса. Обследованию подверглись дзюдоисты 16-18 лет спортивной квалификации КМС (12 человек) и мастера спорта (6 человек). Исследования проводились в сентябре, декабре, марте и мае 2004-2005 гг. Объем, интенсивность, характер и направленность нагрузок микро- и макроциклов описаны нами ранее [6].

В период подготовки к социально-значимым соревнованиям (декабрь, март, май) отмечалась существенная интеграция свободно-радикальных процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), сопровождаемая выраженными сдвигами как изопропанол, так и гептанрастворимых фракций, наблюдалась положительная корреляционная зависимость (г = 0,76, Р < 0,01). Внутрисистемные связи ПОЛ гептан 1 и 2 равнялись г = -0,70. В этих методиках связи между показателями 1 и 2 составляли г = 0,90.

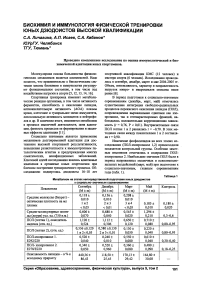

Изменение фосфолипидов на всех этапах исследования (ПОЛ-изопропанол 1,2) превосходили показатели контрольной группы. Особенно заметные изменения отмечались в содержании ПОЛ-изопропанол 2. Наибольшие значения ПОЛ были в период напряженных мышечных и психоэмоциональных воздействий (март, май) при подготовке к социально-значимым, главным соревнованиям года (табл. 1).

Таблица 1

Метаболизм на этапах непосредственной подготовки юных дзюдоистов

|

Показатели |

к социально-знг Сентябрь (М±т) |

учимым соревно Декабрь (М±т) |

ваниям Март (М + т) |

Май (М±т) |

Контроль |

|

Средние молекулы (биурет) -оптическая плотность на мл плазмы |

0,118 ± 0,010 1 и2 <0,05 |

0,156 ± 0,010 2иЗ <0,01 |

0,208 + 0,010 3 и 4 <0,05 |

0,185 ± 0,010 |

0,180 ± 0,020 |

|

Средне-молекулярные пептиды (лоури) усл. ед. (750 н.м.) |

0,606 ± 0,070 |

0,680 ± 0,040 |

0,545 ± 0,020 |

1,296 ± 0,210 |

0,3-0,6 |

|

ПОЛ (гептан 1), окислитель индекса (отн. ед.) |

1,120 ± 0,524 |

1,112 + 0,306 |

0,650 + 0,120 |

0,710 ± 0,080 |

0,80-0,95 |

|

ПОЛ (гептан 2), (отн. ед.) |

0,336 ±0,120 1 и2< 0,05 |

0,580+0,130 2иЗ< 0,01 |

0,130 ± 0,050 |

0,220 ± 0,040 |

0,80-0,95 |

|

ПОЛ-изопропанол 1. Е292/220 |

0,520 ± 0,040 |

0,240 ± 0,010 |

0,550 ± 0,080 |

0,610 ± 0,040 |

0,30-0,40 |

|

ПОЛ- изопропанол 2. Е278/Е220 |

0,340 ± 0,050 |

0,520 ± 0,960 |

0,360 ± 0,080 |

0,480 ± 0,090 |

0,18-0,25 |

|

Окисляемость липидов - в % к исходному приросту |

440,36 ± 86,43 |

И 8,50 ± 25,45 |

170,13 ± 29,42 |

164,80 + 30,08 |

_ |

Актуальные проблемы здравостроения.Двигательная активность. Образование. Спорт____________________

Окончание табл. 1

|

Креатинфосфокиназа (МЕ/ мл) |

19,01 ± 3,24 |

18,02 + 2,23 2иЗ <0,05 |

32,60 ± 4,51 |

42,36 ± 5,93 2 и 4 <0,01 |

До 20 Ме/мл |

|

Потребление глюкозы эритроцитами мл на 1 мл эритроцитов за 2 часа |

0,930 ± 0,020 1 и2 < 0,001 |

1,160+ 0,020 |

1,14 + 0,040 1 иЗ <0,01 |

1,99 ± 0,050 |

|

|

Антиокислительная активность |

1600,46 ± 520,42 |

992,60 ± 290,31 |

2340,62 ± 580,42 |

1292,81 ± 430,61 |

— |

Анализ результатов метаболизма позволяет заключить, что показатели юных дзюдоистов существенно не различались от взрослых. В зависимости от стресс-воздействий на этапах макроцикла (Мц) наблюдались различные показатели. Значительное повышение перекисных метаболитов в мембранах, особенно в начале макроцикла, по-видимому, связано с усилением процессов самообновления клеточных структур, что обусловлено спецификой нагрузок втягивающего макроцикла. Окислительное фосфорилирование достоверно увеличивалось к главным соревнованиям года (март/май). Окислительное фосфорилирование является процессом, при котором синтез АТФ происходит в результате транспорта электронов от ФАДН2 и НАДН к молекулярному кислороду [13].

Липидные источники являются важными энергетическими субстратами для метаболизма скелетных мышц при выполнении упражнений на специальную выносливость, что характерно для схваток в дзюдо. Окисляемость липидов по этапам МЦ снижалась, а потребление глюкозы эритроцитами возростало. Результаты исследований G.A. Reichara et. al. [19], С.A. Sanders et. al. [20], J. Wahren et. al. [21], показали, что потребление глюкозы скелетными мышцами при физических нагрузках возрастает.

Показатели фосфолипидов на всех этапах исследования (ПОЛ-изопропанол 1,2) значительно превосходят данные контрольной группы. Умеренная активация ПОЛ способствует повышению эффективности работы ионных насосов мембран и устойчивой гиперфункции миокарда при гипоксии [4]. Динамика измерений активации ПОЛ зависела от уровня адаптоспособности юных дзюдоистов к выполненным нагрузкам. Более чем двукратное повышение активности КФК в майский этап подготовки свидетельствует о дестабилизации мембранных структур мышечной ткани. Можно полагать, что КФК объективно отражает адекватность объема физической нагрузки индивидуальному функциональному состоянию спортсмена и является одним из критериев адаптоспособности.

Для биологически активных соединений (простагландины) исходным продуктом синтеза служит арахидоновая кислота, которая синтезируется в полиморфноядерных лейкоцитах и является участником воспалительного процесса [8]. Арахидоновая кислота -составноая часть фосфолипидов, локализуется в мембранах клеток. В результате окисления арахидоновой кислоты образуются соединения - эйкозеноиды, регулирующие образование глюкозы, участвующие в механизмах выработки и выделения инсулина, в процессах гликолиза, в регуляции лютеолиза, функций аденогипофиза, сокращении мышц, в процессах свертывания крови и воспаления.

Динамика содержания средних молекул плазмы крови также симватна применяемым мышечным и психоэмоциональным воздействиям. Пептидемия при физических нагрузках у спортсменов носит адаптивный характер, так как они подавляют гликолиз, и, таким образом, препятствуют развитию лактацидоза при интенсивных физических нагрузках.

Можно полагать, что интенсивные, адекватные функциональному состоянию физические нагрузки и длительное эмоциональное напряжение юных дзюдоистов вызывают оптимальную активацию ПОЛ, КФК, АОА, поглощения глюкозы эритроцитами, снижения окисляемости липидов. Вследствие этого наряду с легко утилизируемым источником энергии, глюкозой, в печени из жира начинают образовываться и поставляться в кровь жирные кислоты. На первом этапе подготовки наблюдались разнонаправленные сдвиги показателей метаболизма, характерные для первой стадии адаптации, а затем отмечались положительные изменения в системе клеточных мембран и антиоксидантной активности плазмы крови (табл. 2).

Как следует из табл. 2, наибольшие статистически значимые изменения происходят в период объемных (сентябрь) и высокоинтенсивных нагрузок (март, май) - участие в социально-значимых соревнованиях. Напряжение иммунологической резистентности свидетельствует об интегративных процессах единой функциональной системы организма.

Эта стадия характеризуется снижением стресс-реакции (ПОЛ) и наличием системного структурного следа, что, в конечном итоге, оказывает существенную роль в защите организма от неблагоприятных факторов, в том числе интоксикаций. В этой связи усиливается защитная и регуляторная роль иммунной системы [6].

- Таблица 2

Динамика фагоцитарной и функциональной активности нейтрофилов и моноцитов у дзюдоистов макроцикла подготовки к соревнованиям _________________

|

| |

в И В 5 в Й н и |

й е 1® к в Й с Ё 8 5 и |

3 § И 111 ° в & в 2 5 1 В ® В И |

6 о S, 5 л о бд в © в 5 о я 11 |

at 5 S g Я о X о о я § 5 S •©* |

© Я В о Я ^ Д ° 8 н и я |

5 со Й § т ■S' в Я 11 |

д S о 1* 8 ь я |

§ ^ 2 ® й р •& g й0 Я & § О о В Я 8 8 |

•& 2 8 | я о а ч Д о ч « $ о О о г |

« 2 10 в 5 я ч | 3 S о О Н X у Q О о 2 я S3 |

|

а о, е Ё □ |

М± m Р |

320,19 ± 69,72 |

56,50 ± . 2,92 |

240,02 ± 56,23 1 и 2 <0,05 |

636,81 ± 54,42 1 и 4 <0,05 |

56,22 ± 4,82 2и 1 < 0,01 |

55,25 ± 4,82 1 и2 <0,05 |

54,30 ± 4,15 |

40,02 ± 5,23 1 и 3 <0,01 |

99,92 ± 16,42 1 и 3 <0,01 |

220,56 ± 31,94 1 и2 <0,01 |

|

А Си £ 5 и |

М± m Р |

64,49 ± 24,22 |

139,96 ± 35,92 2-4 >0,05 |

200,92 ± 54,65 |

370,92 ± 49,53 |

. 79,29 ± 4,65 |

38,04 ± 3,97 1 и2 <0,05 |

65,02 ± 6,27 |

34,22 ± 3,92 Зи2 < 0,001 |

110,65 ± 9,82 Зи2 <0,01 |

92,96 ± 8,02 |

|

н |

М± ш Р |

44,52 ± 16,99 |

30,29 ± 4,23 4иЗ <0,01 |

270,42 ± 29,24 |

310,92 ± 48,10 1 и 3 < 0,001 |

60,21 ± 5,93 Зи2 <0,05 |

62,13 ± 4,92 Зи2 <0,01 |

35,28 ± 4,98 Зи2 < 0,01 |

67,02 ± 3,62 |

270,02 ± 27,23 4иЗ < 0,001 |

94,27 ± 29,92 4иЗ >0,05 |

|

® |

М± m Р |

200,03 ± 51,02 |

120,99 ± 27,62 1 и4 <0,05 |

86,18 ± 11,92 4иЗ < 0,001 |

520,28 ± 30,98 2и4 < 0,001 |

68,05 ± 4,52 2и4 <0,05 |

34,92 ± 4,22 4иЗ <0,01 |

61,97 ± 4,82 4иЗ <0,01 |

31,98± 4,13 4иЗ < 0,001 |

73,92 ± 7,46 1и4 <0,05 |

148,92 ± 16,91 2и4 <0,01 |

|

। 5 а Ё 5 в О К |

80-120 |

80-120 |

140220 |

290-370 |

50-70 |

32-42 |

45-57 |

28-42 |

90-120 |

210-280 |

|

Согласно всеобщему закону биологии живые системы никогда не должны быть в равновесии. «Возбужденный синтез» позволяет организму переходить от срочной к долговременной адаптации. Между функциональными и биохимическими показателями наблюдались связи: НСТ-тест нейтрофилов и моноцитов (г = 0,678; Р < 0,01); АМФнм АФНнф (г = 0,496; Р < 0,05); IgG к ЛАНф (г = -0,616; Р < 0,01); IgA и ДАД (г = -0,588; Р < 0,01); IgA и пик гемолиза (г = -0,486; Р < 0,05). Известно, что эндокринная система и иммунологическая резистентность определяют поведение и регуляцию обеспечивающих систем организма [2, 5, 8, 16, 18]. Под воздействием напряженных тренировочных нагрузок, блоков подготовки к соревнованиям происходило усиление интенсивности окислительных процессов и торможение процессов десмолиза. Об этом убедительно свидетельствует стабильность лизосомальной активности нейтрофилов и моноцитов на втором и третьем этапах. Вместе с тем лизосомальная активность моноцитов изменялась обратно пропорционально интенсивности физической нагрузки, что может свидетельствовать об угнетении реакций клеточного иммунитета. В пользу последнего предположения говорит факт снижения спонтанной хемилюминесценции нейтрофилов абсолютного показателя фагоцитоза клеток с увеличением объема нагрузок. Н.Н. Маянская с соавт. [9] отводила лизосомам ключевую роль в адаптивно-восстановительных реакциях при стрессе мышечной нагрузки и психоэмоциональных воздействиях экстремального характера.

Функциональные способности белых кровяных клеток под влиянием повторяющихся интенсивных и пролонгированных физических нагрузок снижаются. Это связано с увеличением в крови стресс-гормонов во время выполнения напряженной мышечной работы. В этой связи падает концентрация глутамина как аминокислоты, необходимой для оптимального функционирования лейкоцитов [3]. Одним из таких факторов может быть и повреждение мышц. Показатели периферической крови в динамике тренировочно-соревновательных циклов представлены в таблице 3.

Как следует из табл. 3, интенсивные нагрузки этапов непосредственной подготовки к соревнованиям вызвали увеличение количества лейкоцитов (Р < 0,01-0,001). Количество содержащихся в крови лейкоцитов у дзюдоистов в состоянии покоя ниже по сравнению с контрольной

Актуальные проблемы здравостроения.Двигательная активность. Образование. Спорт группой, а под влиянием выполненных физических упражнений их изменение происходит в меньшей степени.

Индекс адаптационного напряжения (лим-фоциты/нейтрофилы) соответственно достигал в макроциклах спортивной подготовки: 0,79; 1,35; 0,96; 1,32 усл. ед.

Количество лимфоцитов на 2-4 этапах исследования свидетельствует о миогенном лимфоцитозе.

Таблица 3

Показатели периферической крови в динамике тренировочно-соревновательных циклов

|

Этапы |

Статистики |

Лимфоциты, % |

Моноциты, % |

Эозинофилы, % |

Плазматические клетки, % |

Базофилы, % |

Палочкоядерные нейтрофилы, % |

C/Z Нейтрофилы, % |

Лейкоциты, 109л. |

|

& |- 8 О |

М±т Р |

38,00 ± 2,20 1 иЗ <0,05 |

7,30 ± 0,93 |

1,80 ± 0,46 |

0,28 ± 0,05 1 и 3 <0,05 |

0,58 ± 0,16 |

48,00 ± 0,46 |

48,00 ± 2,20 1 и2 <0,01 |

4,30 ± 0,17 1и2 < 0,001 |

|

hQ On й |

М±ш Р |

50,10 ± 2,60 1и2 <0,05 |

7,20 ± 0,78 |

2,80 ± 0,49 |

0,64 ± 0,08 |

0,79 ± 0,21 |

1,21 ± 0,29 |

37,00 ± 2,30 |

5,68 ± 0,22 |

|

я §* |

М ± m Р |

48,10 ± 2,05 Зи4 <0,05 |

5,90 ± 0,52 |

2,20 ± 0,45 |

0,20 ± 0,04 |

0,51 ± 0,22 |

0,72 + 0,21 1 иЗ <0,05 |

49,60 ± 2,4 |

5,13 ± 0,31 |

|

> 3 |

М±ш Р |

52,00 + 2,30 4и1 <0,08 |

5,80 ± 0,49 |

2,60 + 0,49 |

0,10 ± 0,03 Зи4 <0,01 |

0,54 + 0,13 |

0,69 + 0,20 1 и 4 < 0,01 |

39,10 ± 1,98 1и4 <0,01 |

5,10 + 0,24 1 и 4 <0,01 |

|

1 -Я и 5 о 2 * & |

4-8 |

2-5 |

0-1 |

0,05-1 |

1-5 (2—4) |

4-10 |

Таким образом, физическая тренировка модифицирует иммунную систему путем снижения ее общего функционального состояния, особенно в условиях тренировочных воздействий. Исключительно важно то обстоятельство, что интенсивные стрессорные воздействия должны сопровождаться реакциями с релаксацией, так как глюкокортикоиды вызывают временную иммуносупрессию. Частые тренировочные воздействия не позволяют иммунной системе полностью восстановиться. К тому же уровень кортизола в плазме в течение нескольких дней может оставаться завышенным [7].

Изменение индекса адаптационного напряжения свидетельствует, что высокоинтенсивные нагрузки макроциклов подготовки к соревнованиям вызывают большую вариативность колебаний от реакции тренировки до переактивации. На этом фоне угнетение ЛАМ и повышение НСТ-активности нейтрофилов сопутствуют выполнению субмаксимальных нагрузок.

В заключение следует подчеркнуть, что интегративная деятельность единой функциональной системы оргашима осуществляется путем многоуровневого, полифункционального взаимодействия функциональных и метаболических процессов в их кумулятивном влиянии на организм в процессе тренировочно-соревновательных воздействий. Поэтапное включение 'физиологической и биохимической адаптации вызывает перестроечные процессы стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем в регуляторных процессах организма юных спортсменов.

Нами отслеживались изменения функционального и метаболического состояния по блокам подготовки к социально-значимым соревнованиям. Ранее было показано, что состояние спортивной формы, исходя из педагогической концепции периодизации, приобрести надолго невозможно, а уловить ее еще сложнее, так как данное состояние длится не более 10 дней [3].

В этой связи изучались биологические феномены по блокам подготовки, которыми легче управлять, исходя из физиологических и биохимических закономерностей системно-структурных преобразований.

Современная теория тренировки, несомненно, строится на теории адаптации организма к фи- зическим нагрузкам, сформировавшейся в современной физиологии, биохимии и молекулярной биологии [10, 15, 17]. Долговременная адаптация имеет ряд стадий перехода от срочной фазы к поисковой и стабилизирующей. В условиях трениро-вочно-соревно-вательных нагрузок организм спортсмена адаптируется к комплексу воздействий. Поэтому будущее спортивной физиологии и биохимии принадлежит поиску новых технологий и применению механизмов долговременной адаптации для достижения высоких результатов, реального предупреждения истощения и многих сопутствующих соматических, неинфекционных заболеваний, повышению резистентности к имму-нотропным патологическим агентам, включая, вероятно, целый ряд пока еще неясных решений.

Список литературы Биохимия и иммунология физической тренировки юных дзюдоистов высокой квалификации

- Бурлакова Е.Б. Перекисное окисление липидовмембран и природные антиоксиданты/К.Б. Бурлакова, Н.Г. Храпова//Успехи химии. -1985. -Т. IV, №9.-С. 1540.

- Виру А.А. Гормоны и спортивная работоспособность/А.А. Виру, П.К. Кырге. -М.: Физкультура и спорт, 1983. -159 с.

- Волков В.Н. Иммунология спорта/В.Н. Волков, А.П. Исаев, Х.М. Юсупов. -Челябинск: Изд-во ЧГПУ,1996.-338с.

- Демуров Е.А. Метаболические и нейрогуморальные механизмы иммунологических повреждений миокарда: научн. обзор/Е.А. Демуров, В.А. Игнатева. -М: ВИНИТИ, 1985. -159 с.

- Исаев А.П. Физиология иммунной системы спортсменов: учебное пособие/А.П. Исаев, С.А. Личагина, А.С. Аминов. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. -199 с.

- Кабанов С.А. Двигательный гомеостаз борцов: совершенствование системы многолетней подготовки. -Челябинск: СЧЭА, 1999. -224 с.

- Колебательная активность показателей функциональных систем организма спортсменов и детей с различной двигательной активностью: учебное пособие/А.П. Исаев, Е.В. Быков, А.Р. Сабирьянов и др./Под ред. А.П. Исаева, ЕВ. Быкова -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. -238 с.

- Кузнецов А.П. Физиология эндокринной системы: учебное пособие/А.П. Кузнецов, Л.Н. Смелышева. -Курган: Изд-во Курганского гос. унта, 2001. -136 с.

- Маянская Н.Н. Участие лизосом в восстановительных процессах в печени после физической нагрузки/Н.Н. Маянская, Л.Е. Панин, ТТ. Филатова//Патологическая физиология и экспериментальная терапия. -1984. -Ns4.-C. 65-70.

- Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика/Ф.З. Меерсон. -М; Медицина, 1981. -198 с.

- Меерсон Ф.З. Адаптационная медицина: концепция долговременной адаптации/Ф.З. Меерсон. -М.:Дело, 1993. -138с.

- Метаболизм в процессе физической деятельности/Под ред. М. Харгривса. -М.: Олимпийская литература, 1998. -285 с.

- Мохан Р. Биохимия мышечной деятельности и физической тренировки/Р. Мохан, М. Глессон, Л. Гринхафф. -Киев: Олимпийская литература, 2001.-294 с.

- Твердохлиб ВЛ. Общие механизмы адаптации и профилактика определяют здоровье здорового человека/ВЛ. Твердохлиб, Д.В. Твердохлиб, Г.М. Митинский и др.//Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура. -2006. -Вып. 7, Т. 1. -№ 3 (58). -С. 99-101.

- Уилмор Дж.Х. Физиология спорта и двигательной активности/Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костит: Пер. с англ. -Киев: Олимпийская литература, 1997. -504 с.

- Хантов P.M. Физиология иммунной системы/P.M. Хантов. -М.: ВИНИТИ РАН, 2001.-224 с.

- Хочачка П. Биохимическая адаптация/П. Хочачка, Дж. Сомеро: Пер. с англ. -М.: Мир, 1988.-567 с.

- Иммунно-физиология/А.В. Черешнев, Б.Г. Юшков, В.Г. Климин, Е.В. Лебедев. -Екатеринбург: УрОРАН, 2002. -257с.

- Reichard G.A. Blood glucose metabolism in man during muscular work/G.A. Reichard, B. Issekutz, P. Kimbel et. al.//J. Appl. Physol. -1961. -№ 16.-P.1001-1005.

- Sanders C.A. Effect of exercise on the peripheral utilization of glucose/C.A. Sanders, G.E. Levinson, W.H. Abelmann et. al./I' N. Engl. J. Med. -1964. -№271. -P. 220-225.

- Wahren J. Glucose metabolism during leg exercise in man I J. Wahren, P. Felig, G. Aheborg et. al.//J. Clin. Invest. -1991. -№ 50. -P. 2715-2725.