Биоиндикационная оценка качества городской среды

Автор: Александрова Евгения Юрьевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика природопользования

Статья в выпуске: 5 (79), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ состояния окружающей среды в г. Мурманске по комплексу признаков у хвойных растений. В районах с высокой степенью антропогенной нагрузки со стороны автотранспорта проанализированы отклонения в развитии хвои и побегов Larix sibirica L. В ходе исследования прослеживается устойчивость Larix sibirica L. к загрязнению атмосферного воздуха (средний процент площади поврежденной хвои - до 22,5%). В районах с высокой антропогенной нагрузкой зафиксирована большая площадь повреждения хвои по сравнению с контрольным объектом. Количество игл, подверженных повреждениям различной типологии, в районах с высокой интенсивностью автотранспорта варьирует в диапазоне 31 - 38%. В зонах, приближенных к автомагистрали, обнаруживаются образцы с усыханием более 30 - 50% площади хвои. Расчет полусферической и общей поверхности хвои показывает, что в зонах с высокой антропогенной нагрузкой площадь на порядок меньше, чем в зонах с незначительной нагрузкой со стороны автотранспорта. Данные, полученные в ходе исследования, позволяют выявить негативные тенденции, связанные с систематическим загрязнением атмосферного воздуха на территории г. Мурманска, и предложить пути совершенствования системы контроля за качеством атмосферного воздуха на региональном уровне.

Оценка качества окружающей среды, загрязнение атмосферного воздуха, чувствительность к уровню загрязнения, биоиндикатор, состояние хвои

Короткий адрес: https://sciup.org/147111292

IDR: 147111292 | УДК: 504.064.2

Текст научной статьи Биоиндикационная оценка качества городской среды

АЛЕКСАНДРОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА кандидат педагогических наук, доцент кафедры естественных наук

Проведен анализ состояния окружающей среды в г. Мурманске по комплексу признаков у хвойных растений. В районах с высокой степенью антропогенной нагрузки со стороны автотранспорта проанализированы отклонения в развитии хвои и побегов Larix sibirica L. В ходе исследования прослеживается устойчивость Larix sibirica L. к загрязнению атмосферного воздуха (средний процент площади поврежденной хвои – до 22,5%). В районах с высокой антропогенной нагрузкой зафиксирована большая площадь повреждения хвои по сравнению с контрольным объектом. Количество игл, подверженных повреждениям различной типологии, в районах с высокой интенсивностью автотранспорта варьирует в диапазоне 31 – 38%. В зонах, приближенных к автомагистрали, обнаруживаются образцы с усыханием более 30 – 50% площади хвои. Расчет полусферической и общей поверхности хвои показывает, что в зонах с высокой антропогенной нагрузкой площадь на порядок меньше, чем в зонах с незначительной нагрузкой со стороны автотранспорта. Данные, полученные в ходе исследования, позволяют выявить негативные тенденции, связанные с систематическим загрязнением атмосферного воздуха на территории г. Мурманска, и предложить пути совершенствования системы контроля за качеством атмосферного воздуха на региональном уровне.

Оценка качества окружающей среды, загрязнение атмосферного воздуха, чувствительность к уровню загрязнения, биоиндикатор, состояние хвои.

В современных условиях, сопровождающихся активным ростом техногенной нагрузки на окружающую среду, актуальность приобретают возможности оценки ее состояния. Синтез новых, специфических соединений, обладающих токсично- стью, приводит к тому, что количественные показатели (предельно допустимые нормативы) не могут охватить всего их многообразия и дать корректную оценку экологического благополучия среды обитания.

В связи с этим растет интерес к организмам-биоиндикаторам, по реакции которых представляется возможным отслеживать токсическое действие загрязняющих веществ и определять качество окружающей среды. Особое место среди растений-биоиндикаторов занимают хвойные, которые отличаются повышенной чувствительностью к уровню загрязнения окружающей среды.

Оценка состояния среды с использованием хвойных позволяет исследовать обширные территории; использование хвойных на небольших участках территории также является информативным.

Методика проведения биоиндикацион-ных исследований с использованием хвойных подробно рассматривается в работах Г.К. Приступы [15], Р. Шуберта [4] и др. Проблема оценки состояния окружающей среды по реакции хвойных проводится, исходя из различных показателей: цитогенетические реакции семенного потомства хвойных (М.В. Белоусов [2], Н.Ф. Кузнецова [12], В.Н. Калаев, Л.С. Мурая [18], О.С. Машкина [12, 18] и др.), кариологический анализ хвойных (С.Г. Князева, Е.Н. Муратова [10] и др.) и др. Наибольшую популярность приобретает оценка степени повреждения хвои и побегов, построение карт антропогенной нагрузки на отдельных территориях (В.И. Воронин [6], О.А. Есякова, Р.А. Степень [9], О.А. Савватеева [7] и др.).

Большинство исследователей (А.А. Хакимова, И.А. Зарубина, О.П. Ковылина [11], О.А. Савватеева [7] и мн. др.) в качестве биоиндикаторов рассматривает сосну обыкновенную ( Pinus sylvestris L. ). Однако другие представители хвойных растений также весьма чувствительны к загрязнению атмосферного воздуха. Продолжительность жизни хвои сосны в нормальных условиях составляет до 3 – 4 лет. В зонах сильного загрязнения хвоя отмирает и опадает, просуществовав всего 1 – 1,5 года.

Отмечено, что чувствительность хвойных убывает в следующей последовательности: ель – пихта – сосна – лиственница [5, с. 71]. При этом лиственница ежегодно сбрасывает хвою, в связи с чем значительно устойчивее к загрязнению среды. В то же время, как отмечается исследованиями О.В. Абраменко [1], В.В. Кузьмичева [13], Р.О. Собчак [16] и др., лиственница сибирская ( Larix sibirica L. ) обладает высокой чувствительностью к стрессовым воздействиям городской среды и может служить индикатором загрязнения.

В связи с тем, что на территории г. Мурманска в больших количествах интродуцирована лиственница сибирская, а остальные виды (из р. Лиственница, р. Сосна и р. Ель) встречаются в единичных посадках, в качестве биоиндикатора были выбраны растения этого вида.

Характерными признаками загрязнения окружающей среды, в частности, атмосферного воздуха, является появление на хвое некрозов, усыханий различной типологии, уменьшение размеров ряда органов (длины и толщины побегов, длины хвои, размера шишек, сокращения почек, уменьшения ветвления).

В соответствии с обозначенной проблемой была сформулирована цель исследования: проанализировать состояние окружающей среды в г. Мурманске по комплексу признаков хвойных р. Larix .

Задачи исследования:

-

1. Изучить возможности использования растений из р. Larix для проведения индикационных исследований состояния атмосферного воздуха.

-

2. Проанализировать отклонения в развитии хвои Larix sibirica L. , произрастающих вблизи автодорог (на примере г. Мурманска).

-

3. Определить степень загрязнения атмосферного воздуха в зонах с высокой степенью антропогенной нагрузки на основе анализа состояния побегов и хвои.

Объект исследования: побеги лиственницы сибирской ( Larix sibirica L. ).

Предмет исследования: загрязнение атмосферного воздуха в г. Мурманске.

Методы исследования: полевое исследование (отбор проб, наблюдение), камеральная обработка материалов.

Теоретическая значимость исследования: проанализированы возможности использования хвойных из р. Larix для проведения индикационных исследований качества атмосферного воздуха на урбанизированных территориях.

Практическая значимость исследования: проведен анализ загрязнения атмосферного воздуха в районах с высокой интенсивностью автотранспорта в г. Мурманске с использованием биологических объектов.

Научная новизна: данные, полученные в ходе исследования, позволяют выявить негативные тенденции, связанные с систематическим загрязнением атмосферного воздуха на территории г. Мурманска, и предложить пути совершенствования системы контроля за качеством атмосферного воздуха на региональном уровне.

Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории Мурманской области свидетельствует о том, что в период с 2011 по 2013 год отмечается тенденция к улучшению состояния атмосферного воздуха в городах: снизилась доля проб воздуха, превышающих гигиенические нормативы, с 1,1% до 0,7%. Наибольший удельный вес проб воздуха с уровнем загрязнения, превышающим ПДК, отмечается по следующим веществам: взвешенные вещества (5,3%), диоксид серы (0,7%), бенз(а)пирен (1,0%), окись углерода (0,6%), диоксид азота (0,1%) [8, с. 41-42].

По данным областной отчетной документации, в г. Мурманске в 2013 году были зарегистрированы пробы с превышением ПДКм.р. по диоксиду серы и по оксиду углерода. На территории г. Мурманска в атмосферном воздухе отмечены повышенные концентрации оксидов азота, которые обусловлены выбросами предприятий теплоэнергетического комплекса и автотранспорта: в холодное время года были отмечены среднемесячные концентрации 1,2 – 1,6 ПДК. Зафиксировано загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом (1,2 ПДК), наибольшие концентрации которого наблюдались в теплое время года.

В центре г. Мурманска наблюдается увеличение содержания суммы углеводородов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, ощущается резкий специфический запах, обусловленный пропаркой цистерн с топочным мазутом низкого качества на предприятиях теплоэнергетического комплекса (ОАО «Мурманская ТЭЦ», ГОУТП «ТЭКОС») [8, с. 10].

Высокий удельный вес проб атмосферного воздуха с уровнем загрязнения выше предельно допустимых нормативов в г. Мурманске обусловлен влиянием автотранспорта: вблизи автомагистралей доля проб с превышением ПДК в 2013 году составила 2,1% [8, с. 43] (для сравнения: в 2012 году этот показатель составил 1,6%, в 2010 году – 2,2%).

В связи с этим представляет интерес реакция древесных насаждений на загрязнение атмосферного воздуха в черте города. Исходя из единичности представителей насаждений из р. Pinus в г. Мурманске, для проведения биоинди-кационного обследования были выбраны широко распространенные интродуцированные древесные насаждения р. Larix , произрастающие рядом с автодорогами.

Род Лиственница (Larix) является одним из наиболее распространенных древесных растений на территории России, в связи с тем, что выдерживает низкие температуры, может произрастать в усло- виях вечной мерзлоты, а также является газоустойчивой породой; считается единственным листопадным деревом из всего многообразия хвойных. Хвоя собрана в пучки по 20 – 40 шт. При благоприятных условиях произрастания длина хвои достигает в длину 15 – 45 мм.

В г. Мурманске произрастает 2 вида лиственниц – лиственница сибирская ( Larix sibirica L. ) и Лиственница даурская ( Larix dahurica T. ).

Лиственница сибирская ( Larix sibirica L. ) имеет прямой ствол с конусовидным утолщением в нижней части; кора светло-бурая, растрескивающаяся; шишки яйцевидные 2 – 4 см длиной. Длина хвои может варьировать в широком диапазоне 11 – 45 мм. Лиственница даурская ( Larix dahurica T. ) отличается красно-окрашенной корой; шишки мелкие, овальные с прямо-отстоя-щими чешуйками. Хвоя распускается раньше, чем у Larix sibirica L. [14].

Исследование предполагало отбор 90 проб (по три пробы с 10 растений Larix sibirica L. на 3-х учетных площадках, рас- положенных в центре г. Мурманска и в фоновой зоне). Выбор площадок обусловлен близостью центральной автомагистрали г. Мурманска – пр. Ленина, где были зафиксированы значительные превышения ПДК по данным областной отчетной документации). Ветви срезались на высоте 1,5 – 2,0 м с части кроны, обращенной к автодороге.

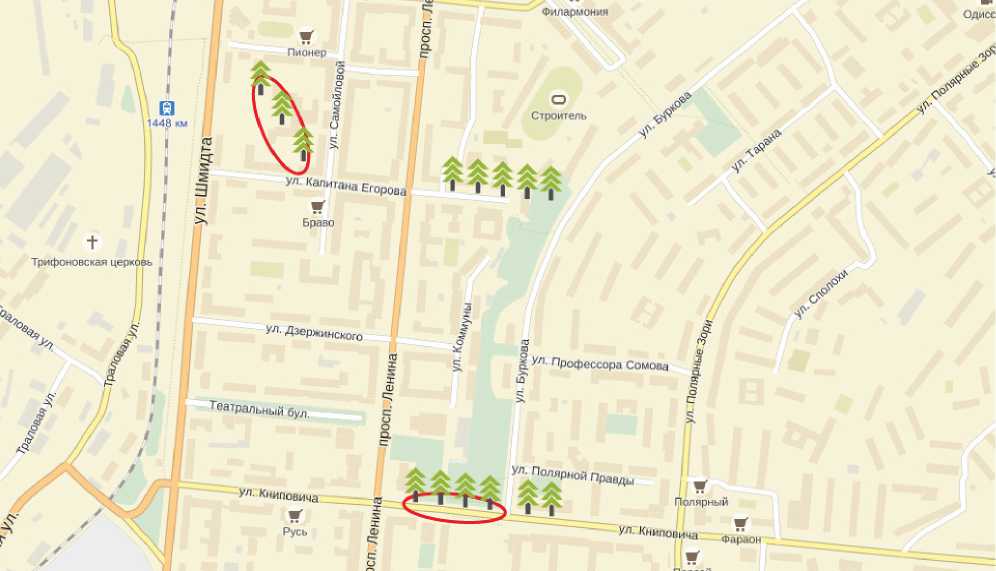

Отбор проб осуществлялся в начале августа 2014 года. Участки отбора проб в черте города представлены на рисунке.

В качестве контроля были взяты посадки лиственницы, расположенные в Кольском районе (территория Кольского лесхоза, район Нижне-Туломского водохранилища, 35-й километр автодороги «Кола – госграница»).

Выбор контрольного объекта обусловлен тем, что на правом берегу реки Туло-ма в Кольском районе Мурманской области расположен участок лесных культур лиственницы сибирской ( Larix sibirica L. ).

Ценность данного объекта состоит в том, что массив является искусственно

Рис. Точки отбора проб Larix sibirica L. в г. Мурманске (Октябрьский автономный округ)

созданным лесным участком (посев 1954 года). Данный массив лиственницы является одним из самых северных участков на Европейской части России (69° с.ш.). Средняя высота деревьев составляет 5 м.

Обследование хвои с 10 деревьев контрольного объекта осуществлялось на месте визуально.

В ходе обследования проводился анализ состояния хвои (измерение длины, установление продолжительности жизни, вычисление массы хвои), изучение побегов (замеры длины прироста каждого года, толщины осевого побега, подсчет ветвления в мутовках), анализ некротических повреждений (на побегах и хвое).

Хвою осматривали с использованием лупы, информацию о повреждениях заносили в рабочий журнал. Ширина хвои промерялась по центру [5, с. 73]. Рассчитывались средние показатели по каждой позиции, средний процент повреждения хвои по каждому объекту, указывалась типология повреждений (табл. 1, 2).

По результатам исследования длина хвои в черте г. Мурманска варьировала от 19 до 22 мм. Максимальная длина хвои отмечена на контрольном участке (в районе с пониженным уровнем антропогенного воздействия) – от 23 до 25 мм.

Для сравнения выборочных средних величин использовался t-критерий Стьюдента; для выборочной совокупности «1-2» он составил: tэмп. = 1,4 (зона незначимости); для выборки «3-1» tэмп. = 5,3; для «3-2» tэмп. = 4,7 (зона значимости). Выборочные средние статистически достоверно отличаются друг от друга в случае сравнения с контрольными образцами (выборки «3-1» и «3-2»); достоверность различий закономерно не нашла подтверждения в зонах с высокой степенью антропогенной нагрузки («1-2»).

Ширина хвоинок в городской черте составляла от 0,9 мм до 1,3 мм. В контрольной зоне отмечена ширина хвоинок в диапазоне 1,3 – 1,4 мм. Растения с наибольшей шириной хвои зафиксированы в районах с меньшей антропогенной нагрузкой, что подтверждает реакцию хвойных на изменение состояния окружающей среды.

В ходе исследования также производился расчет полусферической стороны хвои и общей поверхности хвоинки [17]. Наибольшая полусферическая (49,77 мм2) и общая поверхность хвои (81,47 мм2) зафиксирована в контрольной точке (минимальный уровень загрязнения). На участках, расположенных вблизи автомагистрали в черте города, отмечено уменьшение полусферической (36,46 мм2и 40,13 мм2) и общей площади поверхности (59,68 мм2 и 65,69 мм2).

Результаты анализа повреждений хвои представлены в таблице 2 .

По результатам проведенного исследования были сформулированы следующие выводы:

Таблица 1. Результаты анализа деревьев Larix sibirica L. в г. Мурманске

|

Точка отбора проб |

Сред. длина хвои, мм |

Сред. ширина хвои, мм |

Сред. % площади поврежд. хвои |

Сред. полусфер. поверх. хвои, мм2 |

Сред. общая поверхность хвои, мм2 |

|

(1) ул. Книповича |

21,10 |

1,10 |

22,5 |

36,46 |

59,68 |

|

(2) ул. Самойлова |

21,80 |

1,17 |

18,3 |

40,13 |

65,69 |

|

(3) р-н Туломского водохр. (контроль) |

24,20 |

1,31 |

6,8 |

49,77 |

81,47 |

Таблица 2. Результаты анализа повреждений хвои

|

Точка отбора проб |

Класс усыхания (кол-во хвои, %) |

Кол-во поврежденных хвоинок, % |

|||

|

I (усых. отсутств.) |

II (усых. 2 – 5 мм) |

III (усых. 1/ 3 ) |

IV (усых. более 1/ 2 ) |

||

|

(1) ул. Книповича |

62 |

18 |

13 |

7 |

38 |

|

(2) ул. Самойлова |

69 |

15 |

11 |

5 |

31 |

|

(3) р-н Туломского водохр. (контроль) |

88 |

9 |

3 |

– |

12 |

-

1. Представляется возможным использовать растения из р. Лиственница в качестве биоиндикатора. Несмотря на то, что реакция на загрязнение атмосферного воздуха у растений этого рода выражена значительно слабее, чем у р. Сосна и р. Ель, лиственницы реагируют на высокие концентрации загрязняющих веществ. Небольшой процент (31 – 38%) повреждения хвои, установленный в ходе наблюдений, обусловлен тем, что деревья являются листопадными, хвоя молодая одного года жизни. При этом отмечена чувствительность молодых игл к загрязнению атмосферного воздуха: при обследовании древостоя обнаруживались иглы с усыханием более 50%, многочисленные точечные и апикальные повреждения хвои.

-

2. В ходе исследования прослеживается устойчивость Larix sibirica L. к загрязнению атмосферного воздуха (средний процент площади поврежденных растений колеблется от 6,8 до 22,5%). При этом в районах с высокой антропогенной нагрузкой зафиксирована большая площадь повреждения хвои (в 2,7 – 3,3 раза) по сравнению с контрольным объектом. Однако количество хвоинок, подверженных повреждениям различной типологии, в районах с высокой интенсивностью автотранспорта варьирует в диапазоне 31 – 38%. При этом на контрольном объекте количество хвои с повреждениями составило 12% (в 2,6 – 3,2 раза меньше).

Распределение по классам усыхания свидетельствует о том, что в основном превалирует хвоя II класса с усыханием примерно 2 – 5 мм. В зонах, приближенных к автомагистрали, обнаруживаются также образцы с усыханием более 30 – 50% площади хвои.

Расчет полусферической и общей поверхности хвоинки свидетельствует о том, что в зонах с высокой антропогенной нагрузкой площадь на порядок меньше, чем в зонах с незначительной нагрузкой со стороны автотранспорта.

Анализ многолетних побегов лиственницы свидетельствует о том, что при хроническом типе повреждения растительности, обусловленном длительным воздействием загрязняющих веществ, наблюдается дефолиация, развитие некрозов и усыхание отдельных частей растения.

-

1. Исследование состояния растений в зоне с высокой интенсивностью автотранспорта свидетельствует о том, что степень загрязнения атмосферного воздуха примерно в 2,7 – 3,3 раза выше, чем в контрольной зоне. На ул. Самойлова показатели несколько выше, чем по пр. Ленина, что связано с частичным удалением района обследования от основной автомагистрали, расположением высотного жилого сектора, создающего барьер между транспортным потоком и зелеными насаждениями. При этом степень антропогенной нагрузки со стороны автотранспорта также остается довольно высокой, что подтверждается незначительным различием выборок по t- критерию.

При этом отмечено, что контрольная зона, несмотря на отсутствие нагрузки со стороны транспорта, также испытывает антропогенную нагрузку, обусловленную переносом загрязняющих веществ от крупных горнодобывающих предприятий Мурманской области и др. источников загрязнения, что выражается в повреждениях (12%), обнаруженных в ходе исследования.

Актуальность приобретает разработка мероприятий по снижению выбросов (в частности, от автотранспорта), среди которых представляется возможным снизить плотность грузового автотранспорта, проходящего транзитом по ул. Книповича на ул. Подгорную (нижнюю объездную дорогу).

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при проектировании благоустройства городских территорий (с учетом видов-индикато- ров); дают информацию о жизненном состоянии хвойных растений в условиях урбанизированной среды; позволяют проводить сравнительный анализ данных по степени загрязнения среды, полученных экспериментальным путем, с информацией, представленной в областной отчетной документации.

Проведенное исследование подтверждает возможность изучения состояния урбанизированной среды в северных условиях с использованием Larix sibirica L. , в том числе при организации учебноисследовательских работ со школьниками, в системе дополнительного образования детей.

Список литературы Биоиндикационная оценка качества городской среды

- Абраменко, О. В. Использование лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) как биоиндикатора состояния городских насаждений в условиях лесостепной зоны Хакасско-Минусинской котловины /О. В. Абраменко//Вестник КрасГАУ. -2015. -№ 1. -С. 184-188.

- Белоусов, М. В. Влияние тяжелых металлов на цитогенетическую изменчивость сосны обыкновенной /М. В. Белоусов//Хвойные бореальной зоны. -2011. -№ 5-6. -С. 61-66.

- Биоиндикация загрязнений наземных экосистем /под ред. Р. Шуберта. -М.: Мир, 1988. -350 с.

- Биоиндикация загрязнений наземных экосистем /Э. Вайнерт, Р. Вальтер, Т. Ветцель и др.; под ред. Р. Шуберта. -М.: Мир, 1988. -348 с.

- Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование /О. П. Мелехова, Е. И. Егорова, Т. И. Евсеева и др. -М.: Академия, 2007. -288 с.

- Воронин, В. И. Биоиндикация крупномасштабных техногенных повреждений лесов Восточной Сибири : дис. … д-ра биол. наук: 03.00.16/В. И. Воронин. -Иркутск, 2005. -324 с.

- Дейнега, Е. А. Экспресс-контроль антропогенной трансформации городских экосистем методами биоиндикации хвойных пород /Е. А. Дейнега, О. А. Савватеева//Фундаментальные исследования. Биологические науки. -2012. -№ 5. -С. 407-411.

- Доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Мурманской области в 2013 году : стат. сб. -Мурманск: Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, 2014. -152 с.

- Есякова, O. A. Влияние загрязнения воздушной среды на компонентный состав ассимиляционного аппарата ели сибирской /O. A. Есякова, P. A. Степень//Экологическая химия. -2009. -№ 18 (2). -С. 93-98.

- Князева, С. Г. Кариологический обзор хвойных растений на основе базы данных по хромосомным числам /С. Г. Князева, Е. Н. Муратова//Хвойные бореальной зоны. -2010. -№ 1-2. -С. 127-135.

- Ковылина, О. П. Оценка жизненного состояния сосны обыкновенной в зоне техногенного загрязнения /О. П. Ковылина, И. А. Зарубина, А. Н. Ковылин//Хвойные бореальной зоны (XXV). -2008. -№ 3-4. -С. 284-289.

- Кузнецова, Н. Ф. Реакция на стресс и ее последствие у сосны обыкновенной в онтогенезе и при смене поколений /Н. Ф. Кузнецова, О. С. Машкина//Хвойные бореальной зоны. -2011. -№ 1-2. -С. 83-90.

- Кузьмичев, В. В. Реакция лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb) на техногенные воздействия городской среды /В. В. Кузьмичев, Е. В. Авдеева//Хвойные бореальной зоны. -2007. -№ 1. -С. 36-42.

- Новиков, А. Л. Определитель хвойных деревьев и кустарников /А. Л. Новиков. -Минск: Высшая школа, 1967. -255 с.

- Приступа, Г. К. Анатомо-морфологические изменения хвои сосны в техногенных условиях /Г. К. Приступа, В. Г. Мазепа//Лесоведение. -1987. -№ 1. -С. 58-60.

- Собчак, Р. О. Диагностика состояния видов хвойных в зонах техногенного загрязнения Республики Алтай /Р. О. Собчак//Вестник ТГУ. -2009. -№ 325. -С. 185-190.

- Уткин, А. И. Площадь поверхности лесных растений: сущность, параметры, использование /А. И. Уткин, Л. С. Ермолаева, И. А. Уткина. -М.: Наука, 2008. -292 с.

- Цитогенетические реакции семенного потомства сосны обыкновенной на комбинированное антропогенное загрязнение в районе Новолипецкого металлургического комбината /О. С. Машкина, В. Н. Калаев, Л. С. Мурая, Е. С. Леликова//Экологическая генетика. -2009. -Т. VII, № 3. -С. 17-29.