Биоинформационный поиск и построение базы данных генов, ассоциированных с высоким риском развития цереброваскулярной патологии

Автор: Дергилева Александра Яковлевна, Кишеневский Александр Михайлович

Рубрика: Естественные науки: актуальные проблемы и инновации

Статья в выпуске: 12, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются основы патогенеза цереброваскулярных заболеваний, факторы риска, генетические аспекты формирования сосудистых заболеваний головного мозга и их зависимость от пенетрантности генетических полиморфизмов. Проведен биоинформационный поиск с использованием открытых ресурсов PubMed, SNP, Gene, KEGG, а также полнотекстовых версий статей в PubMedCentral и Научной электронной библиотеке Российского индекса цитирования (eLibrary). В процессе исследования был проведен анализ порядка 350 генов, задействованных в процессах, обусловливающих возникновение ЦВЗ. Эти гены были связаны с контролем таких процессов, как вязкость и микроциркуляция крови; функция тромбоцитов и сосудистого эндотелия; макрофагальные и иммунные реакции; чувствительность нейронов к гипоксии; защитная функция нейроглии. Количество точечных полиморфизмов в каждом из найденных генов колебалось в пределах от 500 до 3 000. Была создана модель для построения базы данных генетических полиморфизмов, ассоциированных с высоким риском развития цереброваскулярной патологии, которая позволяет составить полноценное представление о структуре генетических полиморфизмов, ассоциированных с высоким риском развития цереброваскулярной патологии. База данных имеет практическое применение, поскольку может быть использована для виртуального скрининга и последующего моделирования потенциальной эффективности SNP-полиморфизмов в качестве диагностических тест-систем по выявлению лиц, предрасположенных к сосудистым заболеваниям головного мозга.

Ишемия мозга, инсульт, цереброваскулярная патология, генетический полиморфизм, базы данных

Короткий адрес: https://sciup.org/14967941

IDR: 14967941 | УДК: 616.831-005:577.21

Текст научной статьи Биоинформационный поиск и построение базы данных генов, ассоциированных с высоким риском развития цереброваскулярной патологии

В настоящее время цереброваскулярные заболевания (далее – ЦВЗ) занимают лидирующие позиции по причинам смертности и инвалидности населения РФ, уступая лишь болезням сердца. Среди заболеваний нервной системы, приводящих к стойкой утрате трудоспособности, ЦВЗ занимают 1-е место. Данные регистров показывают, что в России происходит около 450 000 инсультов ежегодно, летальность при которых достигает 35 % [5].

Это указывает на сосудистые заболевания головного мозга как на важную медикосоциальную проблему, которая требует тщательного изучения, разработки новых методов диагностики и лечения, профилактики данного вида заболеваний.

В настоящий момент «золотым стандартом» диагностики сосудистых заболеваний головного мозга является компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, которые позволяют достоверно зафиксировать признаки инсульта в первые часы от начала заболевания с точностью от 78 % до 100 % (в зависимости от вида нарушения мозгового кровообращения и индивидуальных особенностей пациента) [1].

Однако при весьма широком арсенале методов инструментальной и лабораторной диагностики выявление факторов риска и наличия хронических заболеваний головного мозга, а также профилактика таких грозных осложнений, как острое нарушение мозгового кровообращения, остаются востребованной и перспективной задачей в поддержании здоровья населения.

Факторами риска ЦВЗ являются: артериальная гипертензия, стеноз сосудов головного мозга, коагулопатии с развитием тромбозов и эмболии (в том числе кардиального генеза), дислипидемии с развитием атеросклероза со- судистой стенки, заболевания сердца, сахарный диабет, применение оральных контрацептивов, курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни [2; 3; 5; 6]. Все эти факторы могут быть исключены, а их влияние нивелировано при наличии своевременных и последовательных мер профилактики.

Ключевую роль в патогенезе данного ряда заболеваний играют глутаматная эксайтотоксич-ность, местные воспалительные реакции под воздействием провоспалительных цитокинов и ряда других медиаторов, оксидантный стресс, явления кальций-индуцированного апоптоза, недостаточная активация холинергической и ГАМК-ергической систем, гипоперфузия ишемизированного участка мозговой ткани, геморрагическое пропитывание тканей [4; 7–9].

При наличии довольно сложного процесса патогенеза ЦВЗ остается актуальной задача диагностики и последующей профилактики данной группы заболеваний на ранних этапах. Одним из достоверных методов оценки является анализ генетических полиморфизмов, ответственных за развитие факторов риска и патологических изменений, приводящих к повышенному риску развития цереброваскулярной патологии.

Цель работы. Cоставление базы данных генетических полиморфизмов цереброваскулярной патологии для последующего выявления зависимости наличия определенных групп полиморфизмов к пенетрантности генетической предрасположенности и развитию сосудистых заболеваний головного мозга.

Материалы и методы исследования. Для создания структурированной и удобной в использовании базы данных (далее – БД) был проведен биоинформационный поиск с использованием открытых ресурсов PubMed, SNP, Gene,

KEGG, а также полнотекстовых версий статей в PubMedCentral и Научной электронной библиотеке Российского индекса цитирования (eLibrary). При работе над проектированием базы данных использовались программы Microsoft Office Excel. Макет БД был получен с помощью программы Microsoft Visio. При проектировании поля и таблицы БД формировались с учетом следующих критериев: структурированность, полнота, взаимосвязанность данных.

Поиск генов, имеющих отношение к проблеме, и кодируемых ими белков осуществлялся в следующей последовательности:

– выбор семантической группировки (cerebral ischemia, cerebral atherosclerosis, hypertensive encephalopathy, cerebral thrombosis, stroke с учетом всех возможных синонимических конструкций – свыше 20);

– формирование выборки генов в GenBank и преобразование ее в выборку кодируемых белков;

– переход к ProteinDataBank и функциональное аннотирование выбранных полимеров;

– анализ и описание процессов, происходящих при возникновении полиморфизмов и нарушениях в структуре кодируемых белков, которые имеют доказанную связь с развитием ЦВЗ.

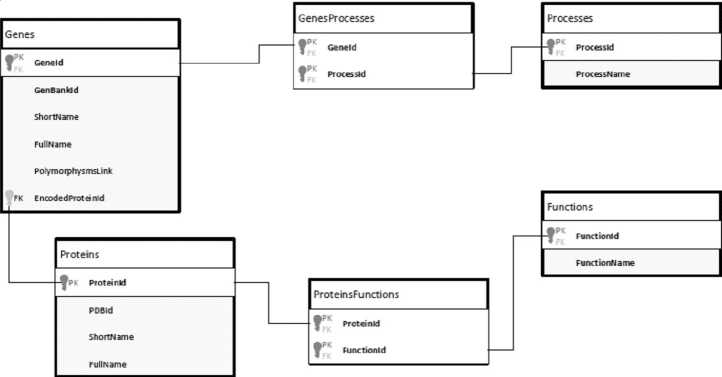

Результаты и их обсуждение. С учетом критериев был составлен следующий список полей и таблиц (см. рис. 1):

– ProcessesTable (таблица процессов).

– ProcessId (идентификатор процесса в спроектированной базе данных).

– ProcessName (полное название процесса).

– GenesTable (таблица генов).

– GeneId (идентификатор гена в спроектированной базе данных).

– GeneBankId (идентификатор гена в GeneBank).

– ShortName (общепринятое сокращение).

– FullName (полное наименование гена).

– PolymorphismsLink (конкретные полиморфизмы данного гена).

– EncodedProteinId (кодируемый данным геном белок).

– ProteinsTable (таблица белков).

– ProteinId (идентификатор белка в спроектированной базе данных).

– PDBId (идентификатор белка в ProteinDataBank).

– ShortName (общепринятое сокращение).

– FullName (полное наименование белка).

– ProteinFunktionTable (таблица функций белка).

– FunctionId (идентификатор функции в спроектированной базе данных).

– FunctionName (наименование функции, краткое описание).

Таблица ProcessesTable предназначена для записи процессов, которые имеют непосредственное отношение к ЦВЗ. Таблица GenesTable включает в себя список генов, обладающих полиморфизмами. Поле PolymorphismsLink содержит сведения об известных полиморфизмах данного гена в трех вариантах конкретизации: все известные по-

Рис. 1. Модель для построения базы данных генетических полиморфизмов, ассоциированных с высоким риском развития цереброваскулярной патологии

лиморфизмы; аннотированные полиморфизмы; аннотированные в отношении причастности к цереброваскулярной патологии. Таблица ProteinsTable несет информацию о кодируемых белках. Таблица ProteinFunctionTable описывает функции полиморфного белка и дает возможность составить представление о роли приобретаемых полиморфизмов в возникновении ЦВЗ. Остальные поля в приведенных таблицах несут общую информацию о генах, белках и функциях. Поля «ProcessId», «GeneId», «EncodedProteinId», «ProteinId», «FunctionId» являются идентификаторами процессов, генов, белков и функций в спроектированной нами базе данных. Они индивидуальны для каждого пункта и взаимосвязаны между собой.

В процессе исследования был проведен анализ порядка 350 генов, задействованных в процессах, обусловливающих возникновение ЦВЗ. Эти гены были связаны с контролем таких процессов, как вязкость и микроциркуляция крови; функция тромбоцитов и сосудистого эндотелия; макрофагальные и иммунные реакции; чувствительность нейронов к гипоксии; защитная функция нейроглии.

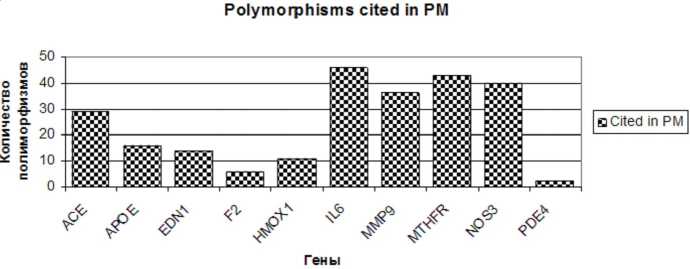

Количество точечных полиморфизмов в каждом из найденных генов колебалось в пределах от 500 до 3 000. Однако большинство из этих полиморфизмов не были аннотированы. В созданной БД по каждому гену приведен список полиморфизмов, полностью описанных в PubMedCentral и доказательно соотнесенных с факторами риска конкретных заболеваний человека (от 5 до 46 на каждый ген). С помощью кросс-поиска с использованием семантической группировки ЦВЗ встречается полностью, получено в среднем от 2 до 5 полиморфизмов в каждом гене.

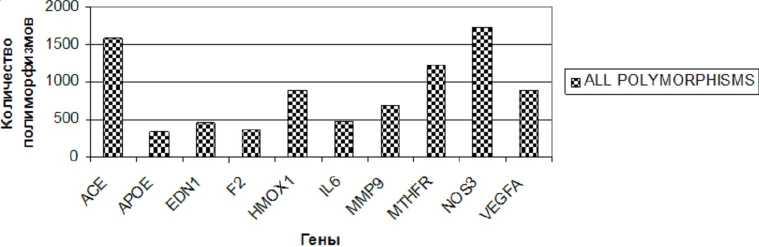

Данные о полиморфизме генов человека, которые наиболее часто используются при исследовании больных ЦВЗ, представлены на рисунках 2 и 3.

Эти гены контролируют ряд ключевых процессов, связанных с регуляцией реологии крови, тонуса сосудов и функции сосудистого эндотелия, обмена липидов и внутриклеточного переноса сигналов.

ace – ген, кодирующий ангиотензин, приводит к превращению фермента, который преобразует ангиотензин I в ангиотензин II. По-тенциирует высвобождение норадреналина за счет прямого действия на постганглионарные симпатические нервные волокна.

apoe – ген, кодирующий аполипопротеин Е. Белок оказывает антиатеросклеротическое действие. Один из важнейших апобелков, участвующий независимо в обмене липидов в крови, с одной стороны, и в обмене холестерина в мозге (и в некоторых других органах) – с другой.

edn1 – кодирование белка эндотелин 1, который является сосудосуживающим пептидом из 21 аминокислоты, играющим ключевую роль в гомеостазе кровеносных сосудов. Основной механизм действия эндотелина 1 заключается в высвобождении кальция, что вызывает следующие процессы: 1) стимуляцию всех фаз гемостаза, начиная с агрегации тромбоцитов и заканчивая образованием красного тромба; 2) сокращение и рост гладких мышц сосудов, приводящее к утолщению стенки сосудов и уменьшению их диаметра – вазоконстрикции.

f2 – ген, кодирующий протромбин. Напрямую отвечает за образование тромба.

hmox1 – представляет собой ген, кодирующий фермент гемокисгеназу 1. Продук-

Рис. 2. Общее количество обнаруженных полиморфизмов для 10 генов, наиболее часто встречающихся в исследованиях цереброваскулярной патологии человека

Рис. 3. Количество аннотированных полиморфизмов для 10 генов, наиболее часто встречающихся в исследованиях цереброваскулярной патологии человека

ты окисления гема обладают противовоспалительными свойствами за счет подавления активности интерлейкина-1.

il6 – кодирует интерлейкин 6, цитокин с широким спектром биологических функций. (стимулирует иммунный ответ, стимулирует пролиферацию и дифференцировку B- и T-клеток, стимулирует лейкоцитопоэз).

mmp9 – ген, кодирующий MMP9, разрушающую коллагены IV и V типов.

mthfr – ген, кодирующий метилен-тетра-гидрофолат-редуктазу. Фермент необратимо преобразует 5,10-метилентетрагидрофолат в 5-метилтетрагидрофолат.

nos3 – ген, кодирующий кальцийзависи-мую NO-синтетазу, которая регулирует сосудистый тонус и ингибирует агрегацию тромбоцитов.

pde4 – ген, кодирующий фосфодиэстеразу, фермент, относящийся к семейству металлофосфогидролаз, регулирующий внеклеточное соотношение циклических аденозинмонофосфата и гуанозинмонофосфата за счет их расщепления до 5`-монофосфатного нуклеотида.

Заключение. Созданная БД позволяет составить полноценное представление о структуре генетических полиморфизмов, ассоциированных с высоким риском развития цереброваскулярной патологии. БД имеет практическое применение, поскольку может быть использована для виртуального скрининга и последующего моделирования потенциальной эффективности SNP-полиморфизмов в качестве диагностических тест-систем по выявлению лиц, предрасположенных к сосудистым заболеваниям головного мозга.

Список литературы Биоинформационный поиск и построение базы данных генов, ассоциированных с высоким риском развития цереброваскулярной патологии

- Верещагин, Н. В. Принципы диагностики и лечения больных с острыми ишемическими нарушениями мозгового кровообращения/Н. В. Верещагин, З. А. Суслина, М. А. Пирадов//Атмосфера. Нервные болезни. -2002. -№ 1. -С. 8-11.

- Гайфуллина, Р. Ф. Роль генетического полиморфизма в патогенезе цереброваскулярных заболеваний/Р. Ф. Гайфуллина, М. Н. Катина, Ф. Ф. Ризванова//Казанский медицинский журнал. -Т. 93, № 4. -С. 663-666.

- Гусев, Е. И. Нейропротективная терапия ишемического инсульта/Е. И. Гусев, В. И. Скворцова//Атмосфера. Нервные болезни. -2002. -№ 1. -С. 3-7.

- Мушкамбаров, Н. Н. Молекулярная биология: учеб. пособие для студентов мед. вузов/Н. Н. Мушкамбаров, С. Л. Кузнецов. -М.: МИА, 2010. -326 с.

- Опыт применения препарата церепро (холина альфоцсерат) при лечении амбулаторных больных с хроническими прогрессирующими сосудистыми заболеваниями головного мозга/Е. В. Костенко //Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. -2012. -Т. 112, № 3. -С. 24-26.

- Петров В. И. Вариабельность повреждения нейронов и соотношение активности изоформ нитроксидсинтазы при ишемии-реперфузии головного мозга у крыс/ В. И. Петров [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2007. -№ 11. -С. 495-500.

- Пономарев, Э. А. Морфологические параметры нейропротекции при ишемии-реперфузии головного мозга у крыс/Э. А. Пономарев, В. В. Новочадов, Н. Н. Стрепетов//Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. -2010. -№ 1. -С. 103-106.