Биологические аспекты перекисного окисления липидов в организме щуки обыкновенной ( Esox lucius)

Автор: Пудовкин Н.А., Поперечнева Т.Ю., Кутепова И.Ю.

Статья в выпуске: 1 т.213, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований состояния процессов перекисного окисления липидов и динамики накопления и распределения селена в организме щуки обыкновенной. Установлено, что наиболее интенсивно процессы перекисного окисления липидов протекают в печени, гонадах и жабрах. Также в этих органах происходит максимальное накопление селена.

Селен, каталаза, малоновый диальдегид, антиоксидантная система, перекисное окисление липидов, щука обыкновенная

Короткий адрес: https://sciup.org/14287811

IDR: 14287811 | УДК: 599.323.4:619:615.599.323.4

Текст научной статьи Биологические аспекты перекисного окисления липидов в организме щуки обыкновенной ( Esox lucius)

Бассейн Волгоградского водохранилища характеризуется интенсивной антропогенной нагрузкой на водные экосистемы, проявляющейся, прежде всего, в увеличении степени загрязнения природных вод.

Гидробионты, в особенности ихтиофауна, способны накапливать в органах и тканях тела загрязняющие вещества из окружающей их среды и могут служить в качестве биоиндикатора распространения токсических веществ в водоеме.

Многие ксенобиотики аккумулируются в тканях гидробионтов, изменяя функцию крови, сердца, оказывают повреждающее влияние на жабры, нарушают биохимические процессы, в том числе и процессы перекисного окисления липидов.

Под воздействием чужеродных веществ резко снижается естественный иммунитет и специфический иммуногенез, что может иметь важное значение в развитии многих инфекционных и инвазионных заболеваний.

Чужеродные вещества даже в незначительных концентрациях оказывают отрицательное действие на фито- и зоопланктон, аккумулируются в донных отложениях, воздействуя на бентосные организмы. Кумуляция вредных веществ тканями рыб создает угрозу влияния на организм человека через рыбные продукты, употребляемые в пищу.

Изучение процессов перекисного окисления липидов в организме рыб является актуальной задачей в рыбоводстве и необходимо для обеспечения нормального функционирования гидробионтов на различных уровнях трофической цепи и экосистемы в целом [2].

Исследования проводились в 2012 году на кафедре экологии, биологии и физиологии Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова.

Для исследования были использованы 12 особей щуки обыкновенной выловленной в бассейне реки Волга города Саратова.

Определение содержания малонового диальдегида проводили тиобарбитуровым методом [5].

Антиоксидантную обеспеченность организма оценивали по активности фермента каталазы в сыворотке крови и гомогенатах тканей [1].

Содержание селена определяли флуорометрическим методом [3].

Первым этапом наших исследований было определение содержания малонового диальдегида и каталазы в органах и тканях щуки. Исходные результаты представлены в таблице 1.

1. Концентрация малонового диальдегида и каталазы в органах и тканях щуки обыкновенной

|

№ п/п |

Показатель |

Малоновый диальдегид, (нмоль/г) |

Каталаза. (ммоль/л) |

|

1 |

Печень |

6,12±0,03 |

53,01±0,33 |

|

2 |

Мышцы |

3,05±0,07 |

23,07±0,33 |

|

3 |

Жабры |

5,73±0,11 |

49,33±0,12 |

|

4 |

Гонады |

5,95±0,07 |

47,29±0,21 |

|

5 |

Кишечник |

2,25±0,13 |

22,66±0,67 |

|

6 |

Плавательный пузырь |

2,97±0,08 |

34,01±0,33 |

В ходе проведенных исследований было установлено, что самый высокий уровень малонового диальдегида и каталазы установлен в жабрах. Высокий уровень данных веществ в этих органах, по-видимому, связан в с интенсивным кровоснабжением жабр.

Высокое содержание малонового диальдегида и каталазы в гонадах связяна с наличием в них большого количества легко окисляемых субстратов, таких как полиненасыщенные жирные кислоты.

Исходная концентрация малонового диальдегида в печени составила 6,12 нмоль/г, а уровень активности фермента каталаза – 53,01 ммоль/л. Относительно высокое содержание малонового диальдегида и каталазы в какой-то степени можно объяснить барьерной функцией данного органа.

Вторым этапом наших исследований было определение содержания уровня селена в органах и тканях щуки обыкновенной.

Система антиоксидантной защиты состоит из ферментативного и неферментативного звеньев. Ферментативная система включает несколько ферментов: супероксиддисмутазу (СОД), каталазу, глутатионпероксидазу (ГП), и церулоплазмин. Многие из них катализируют реакции, в результате которых токсичные свободные радикалы и перекиси обезвреживаются [4].

Не ферментативная система включает в себя такой микроэлемент, как селен. Установлено, что селен входит в структуру активного центра фермента глютатионпероксидазы, участвуя, таким образом, в поддержании в клетке перекисного гомеостаза.

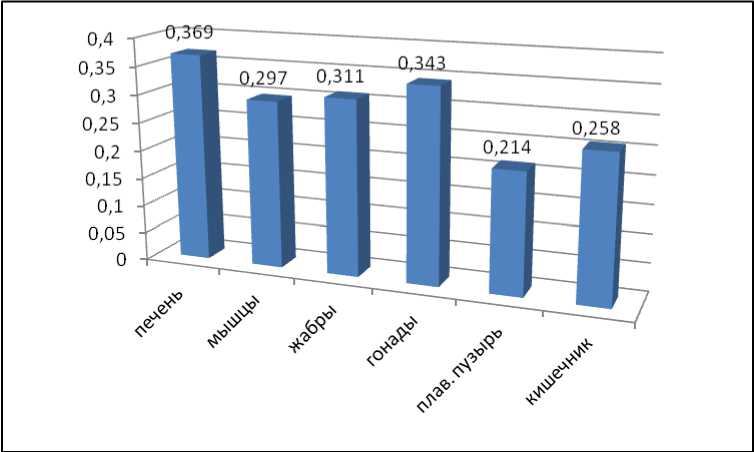

Исходные данные представлены на рисунке 1.

Анализируя результаты представленные на рисунке 1 можно констатировать следующее. По степени распределения селена в тканях и органах по убыванию можно распределить в следующем порядке: печень > гонады > жабры > мышцы > кишечник > плавательный пузырь.

Рисунок 1. Содержание селена в органах и тканях щуки обыкновенной, (мкг/г)

Исходная концентрация селена в ткани печени составила 0,369±0,330 мкг/г. Высокое содержание селена в ткани печени можно объяснить, тем что в данном органе происходит накопление данного микроэлемента.

Исходная концентрация селена в гонадах составила 0,343±0,190 мкг/г. Накопление селена в данном органе, по-видимому, связано с тем, что в гонадах содержится достаточное высокое количество белка, с которым связывается селен.

Содержание селена в жабрах составило 0,311±0,125 мкг/г. Накоплению селена в жабрах способствует высокое кровоснабжение данного органа.

В мышцах концентрация микроэлемента составило 0,297±0,233 мкг/г.

Таким образом, анализируя все полученные результаты установлено, что наиболее интенсивно процессы перекисного окисления липидов протекают в печени, гонадах и жабрах. Также в этих органах наибольшая активность фермента каталаза.

Наиболее высокое накопление селена происходит в гонадах и печени, что связано с функциональной ролью данных органов.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Королюк М.А. Медицинская биохимия // Лабораторное дело. – 1988. – №1. – С. 40. 2. Назаренко И.Н., Кислова И.В., Гусейнов Т.М. Флуорометрическое определение селена в биологическом материале с помощью 2,3-диаминонафталина. // Журнал аналитической химии. – 1975. – Т. 30. – №4. – С. 2. 3. Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты // Современные методы в биохимии / Под ред. В.Н. Орехович. — Москва: Медицина, 1977. — С. 66 –68. 4. Пудовкин Н.А., Поперечнева

Т.Ю., Кутепова И.Ю. Влияние препарата ферран на процессы перекисного окисления липидов и состояние антиоксидантной системы защиты организма белых крыс // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. – 2010. - № 12. – С. 32 – 35. 5. Лобанова Т.А. Особенности накопления тяжелых металлов промысловыми вилами рыб // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2008. – № 1. – С. 18.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ОРГАНИЗМЕ ЩУКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (ESOX LUCIUS)

Пудовкин Н.А., Поперечнева Т.Ю., Кутепова И.Ю.

Резюме

В статье представлены результаты исследований состояния процессов перекисного окисления липидов и динамики накопления и распределения селена в организме щуки обыкновенной.

Установлено, что наиболее интенсивно процессы перекисного окисления липидов протекают в печени, гонадах и жабрах. Также в этих органах происходит максимальное накопление селена.

BIOLOGICAL ASPECTS OF LIPID PEROXIDATION IN PIKE COMMON BODY (ESOX LUCIUS)

Pudovkin N.A., Poperechneva T.Y., Kutepova I.J.