Биологические, биохимические и серологические особенности сальмонеллеза в пчелиных хозяйствах Масаллинского района (Азербайджан)

Автор: Гюлалыева Ф.Р.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 5 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

В 2018-2019 годы в пчеловодческих хозяйствах Масаллинского района Азербайджана изучены биологические, биохимические и серологические особенности сальмонеллеза пчел. Исследованию были подвержены больные пчелы с явными клиническими признаками. С целью изучения проводились диагностические исследования пчел (капельная реакция агглютинации и серологические реакции). На мясопептонном агаре на 2-3 день были выявлены мелкие прозрачные колонии с нежно-голубоватым оттенком. Выделение бактерий Salmonella typhimurium, S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis из кишечника, гемолимфы и грудных мышц с последующими посевами изучено на мясопептонном бульоне (МПБ), агаре (МПА) и висмут-сульфит агаре.

Сальмонеллез, пчела, агар

Короткий адрес: https://sciup.org/14123887

IDR: 14123887 | УДК: 638.1 | DOI: 10.33619/2414-2948/78/23

Текст научной статьи Биологические, биохимические и серологические особенности сальмонеллеза в пчелиных хозяйствах Масаллинского района (Азербайджан)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Пчеловодство — одно из древнейших и прибыльных отраслей народного хозяйства. Пчела, еще с давних времен являлась домашним животным человека. Уже давно пчелы «приручены» людьми, живут в ульях и на пасеках. Эта отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением, содержанием и использованием пчел для производства продуктов пчеловодства (меда, пчелиного воска и др.) а также опыления энтомофильных растений с целью повышения их урожайности. В древности не устраивали пасек и человек предоставлял пчелам только дупла лесных деревьев — так называемые «борти». Люди давно оценили замечательные качества пчелиного меда [1, 2].

Мед — это продукт питания обладает целебными свойствами и является лекарством для населения. Азербайджанский мед по показателям качества во многом превосходит сорта меда других регионов. Еще с древних времен у наших предков главными предметами торговли вместе с мехами являлись мед и воск. Помимо меда пчеловоды получают от пчел воск, маточное молочко, пчелиный яд и т. д. Кроме того, собирая нектар с цветов культурных растений, пчелы их опыляют и этим повышают урожайность. Пчеловодство вошло в сферу интересов людей и, развиваясь, достигло сегодняшнего уровня. Применение пчелиной продукции в медицине используется при приготовлении изделий медицинского и хозяйственного значения. Пчеловодство стало отраслью, обеспечивающей сырьем фармакологическую промышленность.

Однако успешному развитию пчеловодства препятствуют инфекционные заболевания, и в частности сальмонеллез пчел. Бактерии развиваясь в организме насекомых способствует септицемии и массовому падежу пчел.

Одной из причин, препятствующих развитию пчеловодства является сальмонеллез. Это, в основном, болезнь рабочих пчел, маток, трутней, сопровождающая нарушением процесса пищеварения, поносом и значительной гибелью пчел в пчелиной семье, преимущественно в конце зимы и весной. Нарушение санитарно-гигиенических требований на пасеках и отсутствие специальной базовой подготовки лиц, занимающихся пчеловодством также является причиной массового заражения пчёл.

Возбудитель заболевания S. tifimurium, S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis , которые относятся к семейству Enterobacteriaceae . Грамотрицательная подвижная палочковидная бактерия с закругленными концами, не образует спор. Недостаточно устойчив во внешней среде к воздействию физико-химических факторов. Возбудитель сальмонеллеза широко распространен в природе и встречается в фекалиях людей, животных, птиц, в сточных водах, почве, в воде, молочных продуктах, растениях, в организме насекомых и т. д.

Заражаются пчелы через инфицированный корм и воду. Сальмонеллез пчел может передаваться и распространяться из одной семьи в другую, из одной пасеки в другую [3, 4]. Развитие этой инфекции зависит от количества микроба, его вирулентности, способности вызывать заболевание и устойчивости инфицированного организма к болезни. Размножаясь микроб выделяет вредные для жизни вещества. Эти микробы питаются тканями и тканевыми соками организма пчел. При хороших условиях содержания пчелы становятся устойчивыми. В это время происходит борьба между микроорганизмом и макроорганизмом [5].

Несмотря на изучение сальмонеллеза пчел некоторые вопросы исследований биологии возбудителя заболевания до сих пор не изучено.

Материалы и методы

Исследования проводились в 2018–2019 гг. в неблагополучных по сальмонеллезу частных пчеловодческих хозяйствах Масаллинского района и в Азербайджанском ветеринарном научно-исследовательском институте. С целью изучения биологических, биохимических и серологических особенностей сальмонеллеза пчел проводились диагностические исследование (капельная реакция агглютинации и серологические реакции). Капельная агглютинация состоит в следующем: потребуется стерильное предметное стекло, однодневная сальмонеллезная культура, сальмонеллезную суспензию в ампуле (если в ампуле сухое вещество, то добавляется физиологический раствор). На предметное стекло наливается 1–2 капли сальмонеллезной культуры и добавляется такое же количество суспензии. Реакция считается отрицательной, если в течение 2–3 минут никаких изменений не произошло. При наличии же изменений реакция считается положительной. Исследованию подвергались больные пчелы с проявленными клиническими признаками, наличием вздутия брюшка, потерявших способности к полету, у которых отсутствует реакция на внешние раздражения. Выделение бактерий из кишечника, гемолимфы и грудных мышц с последующими посевами изучалось на мясопептонном бульоне (МПБ), агаре (МПА) и Бисмутсульфит-агаре.

Полученные из больных пчел три штамма сальмонеллеза (0,15; 0,20; 0,46) исследовались на наличие гидрокарбонатов. Для дифференциации возбудителя сальмонеллеза от других микробов проводились исследования как биохимические, так и в различных питательных средах (трехслойный сахарный агар и агар для определения подвижности). В реакциях с ТСА ясно видно, что дно пробирки приобретает черный оттенок, а остальная часть становится желтоватым. Для определения углеводов, каждая пробирка проверяется на окраску и маркируется.

Затем добавляется 0,3 мл физиологического раствора, при этом образуется колония однодневного АПА (агар с мясным пептоном). Ставится в термостат при температуре 37Т в течении 24 часов. Результат определяется через день. В агаре для определения подвижности возбудителя сальмонеллеза посев внутри пробирки- перпендикулярная. В термостате, при температуре 37С в течении 24 часов никаких изменений не наблюдается. При этом каждая пробирка проверяется и маркируется.

Анализ и обсуждение

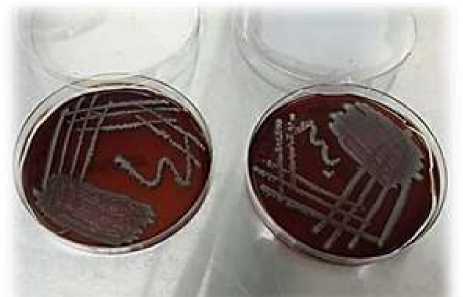

В результате исследований установлено, что у вскрытых пчел кишечник наполнен грязно-сероватым содержимым со зловонным запахом, с наличием серовато-грязного и черного цвета грудных мышц. У пчел отсутствует реакция на внешние раздражения и у них отмечается вздутие брюшка. Выделенные бактерии хорошо растут на нейтральных и слабощелочных питательных средах. Рост бактерий при температуре 37С на МПБ (рН7, 27,4) происходит на второй день после пасева и характеризуется помутнением среды. На мясопептонном агаре на 2-3 день появляются мелкие прозрачные колонии с нежноголубоватым оттенком (Рисунок 1; 2)

Рисунок 1. Проведение посева

Рисунок 2. Образование мелких прозрачных колоний

На 4–5 день колонии сливаются и окрашиваются в сероватый цвет. Бактерии не образуют споры, подвижны и хорошо окрашиваются анилиновыми красками, аэробны и грамотрицательны. При микроскопическом исследовании характерны бесспоровые палочки с закругленными концами. Возбудитель сальмонеллеза устойчив к воздействию высоких температур. При нагревании до температуры 60-630С возбудитель теряет вирулентность, но сохраняет жизнеспособность. При нагревании до температуры 73-740С возбудитель погибает в течение 30 мин, при высокой температуре 1000С в течение 3 мин.

В летний период, при температуре внутри пасеки 16-280С и влажности — 29-75% возбудитель сохраняет свою жизнеспособность на протяжении 35 дней.

В осенне-зимний сезон, при температуре от +20С до 250С и влажности 60-98% жизнеспособность бактерий сохраняется 150 дней, при отсутствии солнечных лучей — в течение одного месяца. При исследовании штаммов сальмонеллеза 0,15; 0,20; 0,46 характерны наличие следующих гидрокарбонатов (Таблица).

Таблица

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|

Питательные среды и биохимические показатели |

Штаммы |

||

|

0,15 |

0,46 |

0,20 |

|

|

молоко |

- |

- |

- |

|

уреа |

- |

- |

- |

|

лактоза |

- |

- |

- |

|

мальтоза |

+ |

+ |

+ |

|

глюкоза |

+ |

+ |

+ |

|

адонит |

- |

- |

- |

|

дульцит |

- |

- |

- |

|

маннит |

+ |

+ |

+ |

|

сахароза |

- |

- |

- |

|

инулин |

- |

- |

- |

|

фруктоза |

+ |

+ |

+ |

|

рафиноза |

- |

- |

- |

|

ТСА (трехслойный сахарный агар) |

+ |

+ |

+ |

|

Агар для определения подвижности |

- |

- |

- |

“ + “наличие расщепления

“ – “отсутствие расщепления

Как видно из Таблицы, все три штаммы бактерии расщепляются на следующие гидрокарбонаты: мальтоза, глюкоза, маннит, фруктоза, ТСА (трехслойный сахарный агар). При этом образуется кислота и газ. Однако возбудитель сальмонеллеза не расщепляет молоко, уреа, лактоза, адонит, дульцит, сахароза, инулин, рафиноза и агар для определения подвижности, которые остаются без изменений. Заражение пчелиных семей сальмонеллезом приводит к задержке семейной активности, снижению продуктивности и даже потере пчелиных семей.

Сальмонеллез пчел выявляется, в основном, на тех пасеках, которые находятся в непосредственной близости с животноводческими помещениями, сточными водами ферм и местами стоянок сельскохозяйственных животных. Для предупреждения заноса в улей сальмонеллезных бактерий пасеки необходимо располагать вдали от водоемов со сточной водой, скотных дворов, загрязненных прудов, а также размещение пасеки вдали от животноводческих, звероводческих и птицеводческих помещений, а также соблюдение всех ветеринарно-санитарных правил содержания пчелосемей и обеспечение их доброкачественным питьем и кормом.

Выводы

Для репродукции сальмонелл характерны следующие присущие бактериям фазы развития популяции: исходная, экспоненциального роста, стационарная и уменьшения количества бактерий.

Полученные данные по изучению морфологических, культуральных и биохимических свойств позволяют считать, что выделенные нами бактерии от больных пчел в неблагополучных хозяйствах Масаллинского района принадлежит к сальмонеллам.

Список литературы Биологические, биохимические и серологические особенности сальмонеллеза в пчелиных хозяйствах Масаллинского района (Азербайджан)

- Полтаев В. И. Болезни и вредители пчел с основами микробиологии. М. 1970, с. 59.

- Салимов Р. М. Биологические особенности паратифозных бактерий, выделенных от пчел. Ветеринария, 1972, №2, с.54.

- Хурай Р. Я., Марченко Т. В., Глотова Е. В. "Сальмонеллез". Журнал Ветеринария Кубани, 2012, №3, с. 23-24.

- Ильина Е. К., Аладдина О. Н. Эпизоотология заболеваний пчелы медоносной на территории Оренбургской области. Журнал "Биологические науки", № 4 (48), с. 183-185.

- Броварский В. Д., Турдалиев А. Т., Мирзахмедова Г. И. Воздействие температуры окружающей среды на пчел и растения. Журнал Биологические науки. 2020, № 3, с. 43-48.