Биологические и морфологические адаптации лесных дальневосточных папоротников

Автор: Храпко Ольга Викторовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Лесные папоротники - самая крупная группа дальневосточной птеридофлоры. Рассмотрены биологические и морфологические особенности 32 видов лесных дальневосточных папоротников. Характерной особенностью видов этой группы являются крупные значительно рассеченные мезоморфные вайи и короткие плотные или длинные подземные корневища. Частичный диморфизм вай Athyrium и Lunathyrium может рассматриваться как адаптация к произрастанию в лесах умеренного климата. Наибольшая часть дальневосточных лесных папоротников являются летнезелеными растениями. Зимнезеленость вай отдельных видов указывает на неполную адаптацию их к современным климатическим условиям.

Дальний восток, лесные папоротники, адаптации, биологические особенности, морфологические особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/146278241

IDR: 146278241 | УДК: 502.75:582.394.72

Текст научной статьи Биологические и морфологические адаптации лесных дальневосточных папоротников

Введение. Значительную часть территории нашей страны занимают леса, флора которых достаточно разнообразна. Одной из богатейших лесных флор умеренного пояса Евразии является флора лесов юга российского Дальнего Востока (Крылов, 1984). В этих лесах заметную роль в сложении травяного покрова играют папоротники -группа, которая не занимает заметного места в таксономическом составе флоры, но достаточно разнообразна по биологическим и морфологическим особенностям представителей (Храпко, 1996).

Лесные сообщества обуславливают особую экологическую обстановку, к которой, так или иначе, приспосабливаются произрастающие в них растения. Общими чертами микроклиматических условий, складывающихся под пологом лесов, можно назвать низкую освещенность, повышенную влажность воздуха, мощный слой лесной подстилки. Следует отметить, что имеются и некоторые отличия в условиях произрастания травянистых растений под пологом темнохвойных и смешанных лесов. Для темнохвойных характерны почти полное безветрие, более устойчивый снеговой покров и постепенный его сход, сглаженные амплитуды дневных температур. В них более значительна сомкнутость древесного полога, а, следовательно, и степень затенения больше, чем в смешанных и широколиственных лесах. В связи с этим ниже степень конкурентной борьбы, т.к. лишь небольшое число травянистых видов способно развиваться в таких световых условиях. Сложность состава и многоярусность наиболее характерны для смешанных лесов, в которых проективное покрытие травяного покрова может достигать 100%, вследствие чего достаточно высока и конкурентная борьба между растениями. Под кронами лесных сообществ складываются щадящие, более комфортные микроклиматические условия, которые благоприятны для произрастания теневыносливых и тенелюбивых мезофитных травянистых многолетников (Карписонова, 1985).

Известно, что условия произрастания отражаются на структуре надземных и подземных частей растений, их биологических особенностях. Проведя анализ морфологических структур представителей той или иной группы можно выявить особенности их приспособления к определенным внешним условиям, наметить пути вхождения видов во флору региона, исторического развития вида и определить его положение в современной флоре. Цель настоящей публикации – анализ особенностей морфологических структур и биологических особенностей папоротников, связанных с их адаптацией к произрастанию в лесных экотопах.

Методика. Для исследований очерчена группа лесных дальневосточных папоротников (32 вида, см. табл.), которые, как показывает обзор литературных материалов (Гуреева, 2001, Cobb, Lowe, 2005; Flora of Japan, 2007; и др.), и за пределами этого региона также приурочены к лесным сообществам.

На юге российского Дальнего Востока (юРДВ) папоротники приурочены главным образом к темнохвойным, смешанным и лиственным лесам, жизненные формы которых А.Г. Крыловым (1984) определены как тайга, широколиственно-темнохвойный, хвойношироколиственный и широколиственный (неморальный) лес. Эдификатором тайги является темнохвойное дерево, древостой характеризуется высокой сомкнутостью, в покрове преобладают зеленые мхи, мелкотравье, длиннокорневищные папоротники. В древесном пологе широколиственно-темнохвойного леса доминируют таежные и неморальные темнохвойные, субэдификаторами являются широколиственные деревья; в хвойно-широколиственном лесу эти породы меняются местами - ведущую роль играют широколиственные, а содоминируют темнохвойные деревья. И первый, и второй из названных типов характеризуются меньшей, чем тайга, сомкнутостью, большей сложностью сложения древесного, кустарникового и травяного ярусов. Травяной ярус сформирован преимущественно неморальными видами широкотравья, папоротников. Древостой широколиственных лесов сложен гигромезофильными и мезофильными широколиственными деревьями, он двухъярусный, среднесомкнутый. Травяной покров имеет много общего с таковым в смешанных (широколиственно-темнохвойном и хвойношироколиственном) лесах и составлен длиннокорневищными осоками, широкотравьем, папоротниками.

Следует отметить, что у видов папоротников нет строгой приуроченности к лесным сообществам определенного состава, но все же ряд из них (Gymnocarpium dryopteris, Leptorumohra amurensis и др.) больше характерен для таежных, другие (Cornopteris crenulatoserrulata, Lunathyrium pycnosorum и др.) – для смешанных лесов.

Таблица

Характеристика лесных папоротников юга российского Дальнего Востока

|

Вид |

8 Е Е" О S е |

о 3 m |

Вайя |

<3 S Он у S н |

<3 с § т 3 X Он |

|||

|

о Он т |

пластинка |

S 8 Он |

||||||

|

W S е 8 Он Е е |

S и & н |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Adiantum pedatum L. |

хв-ш |

80 |

дл/= |

ср |

ш>дл |

лз |

кр |

пв, пп |

|

Arachniodes mutica (Franch. et Savat.) Ohwi |

тх, ш-тх |

80 |

дл2 |

зн |

ш>дл |

лз |

пл |

пп |

|

Athyrium filix-femina (L.) Roth |

ш-тх, хв-ш, ш |

130 |

дл2 |

зн |

ш>дл |

лз |

пл |

пв, пп |

|

A. monomachii (Kom.) Kom. |

ш-тх, хв-ш, ш |

150 |

дл2 |

зн |

ш>дл |

лз |

пл |

пв, пп |

|

A. sinense Rupr. |

ш-тх, хв-ш, ш |

130 |

дл2 |

зн |

ш>дл |

лз |

пл |

пв, пп |

|

A. vidalii (Franch. et Savat.) Nakai |

тх, ш-тх |

70 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лз |

пл |

пв, пп |

|

A. wardii (Hook.) Makino |

хв-ш |

70 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лз |

пл |

пв, пп |

|

A. yokoscense (Franch. et Savat.) Christ |

хв-ш, ш |

70 |

дл2 |

зн |

ш>дл |

лз |

пл |

пв, пп |

|

Coniogramme intermedia Hieron |

хв-ш |

100 |

дл/= |

ср |

ш>дл |

лз |

кр |

пз |

|

Cornopteris crenulatoserrulata (Maxim.) Nakai |

хв-ш, ш |

100 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лз |

кр |

пз |

|

Diplazium sibiricum (Turcz.ex G. Kunze) Kurata |

тх, ш-тх |

70 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лз |

дл |

пз |

|

Dryopteris crassirhizoma Nakai |

тх, ш-тх, хв-ш |

120 |

кор. |

ср |

дл>ш |

зм |

пз |

пв |

|

D. expansa (C. Presl) Fras.-Jank. et Jermy |

тх, ш-тх, хв-ш |

100 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лз |

пз |

пв, пп |

|

D. goeringiana (G. Kunze) Koidz. |

ш-тх, хв-ш |

100 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лз |

кр |

пп |

|

D. sichotensis Kom. |

ш-тх |

150 |

кор. |

ср |

дл>ш |

лз |

пл |

пв |

|

Leptorumohra amurensis (Christ) Tzvel. |

тх, ш-тх, хв-ш |

50 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лз |

кр |

пв, пп |

|

L. miqueliana (Maxim. ex Franch. et Savat.) H. Ito |

тх, ш-тх, |

70 |

дл2 |

зн |

ш>дл |

лз |

пл |

пп |

|

Lunathyrium henryi (Baker) Kurata |

хв-ш, ш |

130 |

дл2 |

ср |

дл>ш |

лз |

пл |

пв, пп |

|

L. pterorachis (Christ) Kurata |

хв-ш |

170 |

дл2 |

ср |

дл>ш |

лз |

пл |

пв, пп |

|

L. pycnosorum (Christ) Koidz. |

тх, ш-тх, хв-ш |

100 |

дл2 |

ср |

дл>ш |

лз |

пл |

пв, пп |

|

Matteuccia struthiopteris (L.) Torado |

хв-ш, ш |

150 |

кор. |

ср |

дл>ш |

лт |

пл |

пв, пп |

|

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. |

тх, ш-тх, хв-ш |

50 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лт |

дл |

пз |

|

G. jessoense (Koidz.) Koidz. |

тх, ш-тх, хв-ш |

50 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лт |

дл |

пз |

|

Oreopteris quelpaertensis (Christ) Holub |

тх, ш-тх, |

100 |

кор. |

зн |

дл>ш |

лт |

пл |

пп |

|

Osmundastrum asiaticum (Fern.)Tagawa |

ш-тх, хв-ш |

120 |

дл2 |

ср |

дл>ш |

лт |

пл |

пв, пп |

|

O. claytonianum (L.) Tagawa |

хв-ш, ш |

120 |

дл2 |

ср |

дл>ш |

лт |

пл |

пв, пп |

|

Parathelypteris nipponica (Franch. et Savat.) Ching |

хв-ш, ш |

70 |

дл2 |

зн |

дл>ш |

лт |

пл |

пп |

|

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. |

тх, ш-тх, хв-ш |

50 |

дл2 |

зн |

дл>ш |

лт |

дл |

пз |

|

Polystichum braunii (Spenn.) Fée |

тх, ш-тх, хв-ш |

100 |

кор. |

ср |

дл>ш |

зм |

пл |

пв |

|

P. microchlamys (Christ) Matsum. |

тх, ш-тх, хв-ш |

100 |

кор. |

ср |

дл>ш |

зм |

пл |

пв |

|

P. tripteron (G. Kunze) C. Presl |

хв-ш |

80 |

дл/= |

сл |

ш>дл |

лт |

пл |

пв |

|

Pseudocystopteris spinulosum (Maxim.) Ching |

хв-ш, ш-тх |

80 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лт |

дл |

пз |

|

Rhizomatopteris sudetica (A.Br. et Milde) Khokhr. |

тх, ш-тх, хв-ш |

40 |

дл/= |

зн |

ш>дл |

лт |

дл |

пз |

Примечание. Фитоценоз: тх – тайга; ш-тх - широколиственно-темнохвойный; хв-ш - хвойношироколиственный; ш – широколиственный лес. Черешок: дл/= - длиннее или равен длине пластинки; дл2 – длиннее не более чем в 2 раза; кор. – значительно (в 5 и более раз) короче пластинки. Вайя: ш>дл – ширина больше, равна или незначительно меньше длины; дл>ш – длина значительно больше ширины; зн – значительная степень рассечения (3-4 кратно рассеченные или раздельные); ср - средняя (2-3 кратно рассеченные или раздельные); сл – слабая степень рассечения; лз – летнезеленые; зм – зимнезеленые вайи. Корневища: пл – плотные; кр – короткие; дл – длинные. Верхушечная почка: пп – полупогруженная; пв – поверхностная; пз – растущая часть подземная.

Основным используемым методом наших исследований явился сравнительно-морфологический, при изучении морфологических особенностей использовались гербарные образцы, фиксированный и живой материал. Для анализа привлекались результаты изучения сезонных и жизненных ритмов представителей группы, а также геоботанические описания, собранные в природных условиях в различных районах юРДВ под пологом лесных фитоценозов.

Результаты и обсуждение. Основными факторами, определяющими рост и развитие папоротников в лесных экотопах, являются борьба за свет при ограниченном его поступлении под кроны древесных растений и обеспечение максимально возможного рассеивания спор в условиях незначительного движения воздуха. В темнохвойных лесах, характеризующихся высокой сомкнутостью древесного полога, на первый план выступает борьба за максимально получение солнечной радиации, а слабая конкуренция между растениями позволяет занимать достаточно большие территории. В смешанных лесах папоротники входят в состав многоярусного, с высоким значением проективного покрытия травяного покрова, и на первое место выступает необходимость обеспечения удержания территории в условиях напряженной конкуренции и распространения (рассеивания) спор. С учетом этого и будут далее рассмотрены морфологические и биологические особенности лесных дальневосточных папоротников.

Структура надземной части. Представители исследуемой группы являются преимущественно средневысокими или довольно высокими (до 150 см) растениями (см. табл.). Это, в первую очередь, характерно для папоротников широколиственно-темнохвойных, хвойношироколиственных и широколиственных лесов. Высота этих растений позволяет им перехватывать значительную часть попадающего под полог деревьев солнечного света и обеспечивает преимущество в рассеивании спор. Низкие папоротники более характерны для таежных лесов, где травы не образуют плотного покрова и высота травянистых растений невелика.

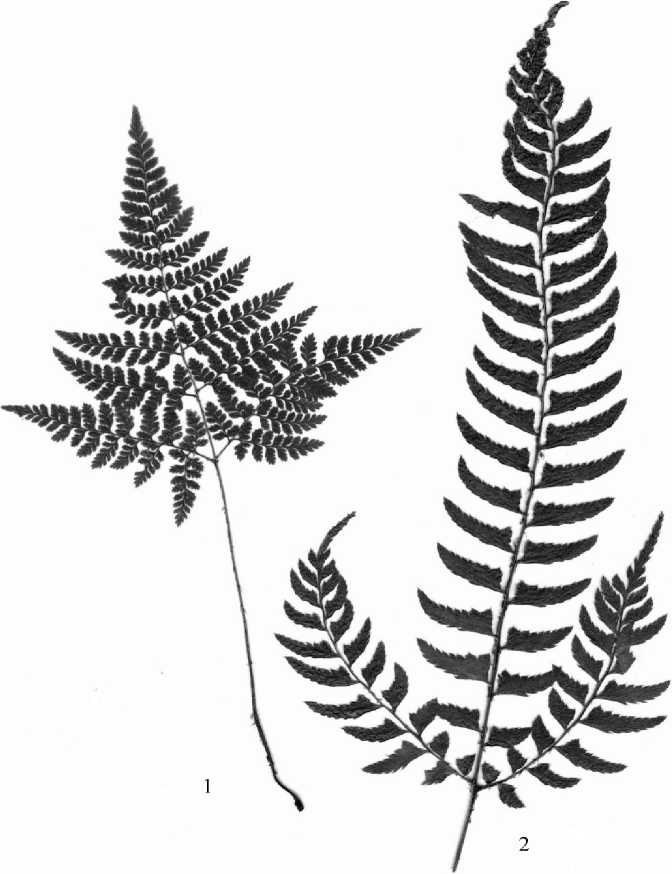

Р ис . 1 . Вайи лесных папоротников: 1 – Rhizomatopteris sudetica;

2 - Polystichum tripteron

Вайи лесных папоротников в основном травянистые, лишь у некоторых видов (Dryopteris crassirhizoma, Polystichum braunii и др.) они плотные или почти кожистые. Черешок вай чаще всего удлиненный – он длиннее, почти равен или незначительно короче пластинки (см. табл.), и так же, как высота растений в целом, позволяет разместить фотосинтезирующие поверхности вай в верхнем подъярусе трав. Пластинки мезоморфные, что подтверждается анализом их анатомического строения (Храпко, 1991), довольно крупные, у большинства видов ширина пластинки превышает, равна или немного меньше длины (см. табл.). Характерна значительная рассеченность пластинок (рис. 1), исключение составляет лишь P. subtripteron, части пластинки которого рассечены всего лишь перисто. По-видимому, ажурность пластинки дает возможность вайям нижнего яруса получать какое-то количество света, а расположение пластинок под небольшим углом к поверхности почвы – максимально улавливать световую радиацию. Значительная степень расчленения вай была отмечена также для другой группы тенелюбивых видов – эпилитных папоротников (Державина, 2015).

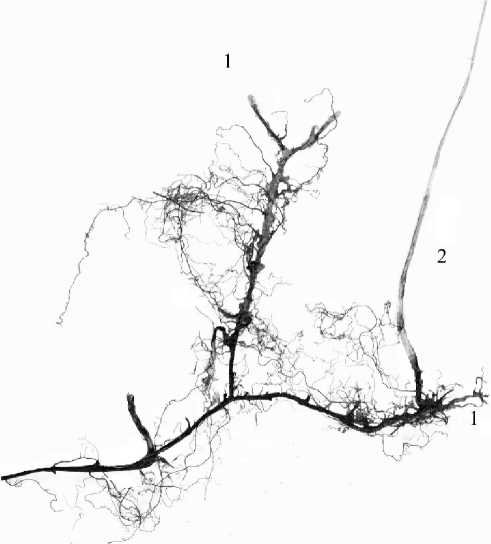

Рис. 2. Вайи Lunathyrium pycnosorum: 1 – вегетативные; 2 – спороносные

На нижней стороне большинства видов лесных папоротников располагаются сорусы, которые, как правило, занимают все нижнюю поверхность, и только у одного из включенных в обзор видов (Adiantum pedatum) они сосредоточены по краю пластинки. Значительное количество сорусов, их расположение по всей поверхности нижней стороны пластинки обеспечивает преимущество в генеративном размножении, позволяет обеспечить массовое распространение спор после их созревания.

Вайи большинства лесных папоротников являются в равной степени и спороносными, и фотосинтезирующими, но у ряда видов был выявлен диморфизм вай, связанный с этими функциями. В зависимости от выполнения функций спороношения и фотосинтеза было выделено несколько типов вай: трофофиллы - вайи не несущие сорусов; трофо-спорофиллы – вайи, выполняющие функции спороношения и фотосинтеза в равной степени, их нижняя поверхность в той или иной степени покрыта развитыми сорусами; споро-трофофиллы – вайи, на которых имеются недоразвитые сорусы или же количество сорусов незначительно; спорофиллы - как правило, видоизмененные вайи, выполняющие только функцию спороношения (Храпко, 2007). Споро-трофофиллы и трофо-спорофиллы можно наблюдать у представителей рода Athyrium, у вай Lunathyrium разделение функций более значительно, в результате чего вайи одного типа (трофофиллы) полностью утрачивают сорусы, которые располагаются только на вайях второго типа (трофо-спорофиллах). Длина пластинок и черешков спороносных вай больше, чем у вай первого типа, а сегменты пластинок заметно уже (рис. 2). Благодаря удлиненным пластинкам и черешкам спороносные вайи Athyrium и Lunathyrium возвышаются над споро-трофофиллами и трофофиллами.

Очень четко разделено выполнение функций питания и спороношения у Matteuccia struthiopteris, Osmundastrum asiaticum, вайи кот орых представлены трофофиллами и спорофиллами. У O. claytonianum видоизмененные спороносные сегменты располагаются в средней части, остальные части пластинки вайи представлены нормально развитыми вегетативными сегментами.

Структура подземной части. При изучении подземной части дальневосточных папоротников по характеру корневищ они были разделены на 3 группы (длиннокорневищные, короткокорневищные, плотнокорневищные) (Храпко, 1996), среди лесных папоротников имеются представители всех этих групп. Наибольшее число видов характеризуется корневищами, ежегодные приросты которых очень малы, в результате чего зачатки вай собраны в верхушечные почки. Длина корневищ обычно небольшая (Dryopteris crassirhizoma, Polystichum subtripteron и др.), но у Osmundastrum asiaticum в силу особенностей строения она может достигать 1 м и более. Верхушечная почка представителей этой группы полупогружена или располагается на поверхности субстрата, она защищена располагающимися вокруг нее основаниями черешков как живых, так и отмерших вай, обильными пленками и волосками на основаниях черешков и зачатках вай, а в позднеосенний и зимний периоды - листовым опадом и отмершими частями других травянистых растений. У преимущественного числа папоротников верхушечные почки открытые - не имеют специализированных прикрывающих чешуй. Лишь верхушечные почки Matteuccia struthiopteris, Osmundastrum asiaticum защищены специализированными зачатками вай, выполняющими роль защитных чешуй, потому их можно считать закрытыми (Храпко, 2007).

Ежегодные приросты корневищ короткокорневищных видов (Cornopteris crenulatoserrulata, Dryopteris goeringiana и др.; см. табл.) несколько больше, чем у представителей предыдущей группы. Такие корневища располагаются в приповерхностном слое почвы, зачатки вай собраны на апикальном конце в рыхлую почку (рис. 3). Активно растущие части корневищ от влияния неблагоприятных факторов защищены почвенным слоем и лиственным опадом.

Рис. 3. Корневище Lunathyrium pterorachis: 1 – остатки черешков прошлых лет; 2 – черешок вайи; 3 – апикальная часть

Длиннокорневищные папоротники (Phegopteris connectilis, Pseudocystopteris spinulosum и др.) характеризуются четко выраженными ежегодными приростами корневищ (рис. 4), величина которых может достигать 5 см. Верхушечных почек нет; несколько (23) зачатков вай различной степени дифференциации располагается на апикальной растущей части корневища, которая, как и само корневище, находится в почве.

Рис. 4. Корневище Gymnocarpium dryopteris: 1 – апикальная часть; 2 – черешок вайи

Биологические особенности. Сезонные ритмы преимущественной части изучаемой группы видов совпадают с сезонным ритмом растительных сообществ умеренной зоны – их развитие начинается в весенний период, отмирание надземной части отмечается при наступлении пороговых осенних температур. Вайи этих видов живут только один вегетационный сезон, что характерно для летнезеленых растений. У некоторых видов (Dryopteris crassirhizoma, Polystichum braunii) вайи могут оставаться зелеными в зимний период, отмирая весной, после развития на растениях новых вай. Зимнезеленость вай Polystichum braunii отмечается и в других частях его ареала (Крапивкина, 2007; Саксонов и др., 2009). Этот признак говорит о неполной адаптации видов к современному сезонному климату и рассматривается нами как реликтовый признак, указывающий на формирование вида в бессезонном климате (Храпко, 1996). Полные адаптационные изменения сезонного ритма произошли у такогоих папоротников как Coniogramme intermedia и Leptorumohra miqueliana, которые для Японии указываются в качестве вечнозеленых видов (Flora of Japan, 2007), а в условиях юРДВ являются летнезеленым растениями.

У представителей родов Athyrium и Lunathyrium в сезонном развитии вай различных типов имеются отличия. Первыми выходят весной из верхушечной почки трофофиллы и споро-трофофиллы, которые для выполнения функции фотосинтеза используют период с максимальным освещением под пологом леса. Вайи, несущие основную массу сорусов (трофо-спорофиллы) начинают развитие позднее. После того, как раскроются пластинки питающих (трофофиллы и споро-трофофиллы) вай, основные усилия растений будут направлены на развитие спороносных вай, созревание и рассеивание спор. Анализ сезонного развития этих видов дает основания говорить о том, что их становление проходило в условиях умеренного климата с характерной для него сменой сезонов года.

Более четко разделены фенофазы развития спороносных и вегетативных вай у Osmundastrum asiaticum и Matteuccia struthiopteris. Спорофиллы первого из названных видов развиваются ранней весной и опережают в своем развитии трофофиллы, спороносные вайи Matteuccia struthiopteris формируются в конце лета, остаются на растениях на протяжении зимы, основная масса спор сохраняется на спорофиллах и высыпается в самом начале весны. Эти виды используют для генеративного размножения периоды, когда листья на травянистых растениях полностью не раскрылись и мало препятствуют распространению спор, а почвы достаточно влажные, что наиболее благоприятно для развития гаметофитов. Характерной особенностью спор этих папоротников является наличие в них капель хлорофилла, а в спорах Matteuccia struthiopteris – еще и капель масла. Это, по-видимому, обеспечивает им быстрое и активное прорастание в короткий оптимальный по внешним факторам период.

Биологические и морфологические характеристики растений во многом обуславливают их ценотические особенности, что также является адаптацией к определенным условиям произрастания. Так, плотнокорневищные и короткокорневищные папоротники приурочены, в основном, к хвойно-широколиственным и широколиственным лесам, которые характеризуются значительной степенью конкурентной борьбы за свет и площадь в травяном покрове из-за его видовой насыщенности. В травяном покрове такие папоротники очень часто располагаются группами, образуя папоротниковые синузии, они способны формировать один из подъярусов, доминировать в травяном покрове. Крупные плотные корневища, концентрация вай на верхушке корневища, затенение вайями почвы при групповом размещении папоротников позволяет им создавать условия, неблагоприятные для растений нижележащих подъярусов, что снижает конкурентную способность этих растений.

Длиннокорневищные папоротники - преимущественно растения хвойных лесов, под кроны которых поступает меньшее количество радиации, чем в хвойно-широколиственных и широколиственных.

Конкурентная борьба в травяном покрове этих лесов снижена. В таких условиях активно растущие, обильно ветвящиеся корневища длиннокорневищных папоротников позволяют даже одной особи занять большую площадь и распределить на ней максимальное количество фотосинтезирующих органов – вай, что обеспечивает преимущество в улавливании солнечной радиации. В оптимальных условиях произрастания ежегодные приросты корневищ таких видов уменьшаются, вайи сближаются, а проективное покрытие подъяруса, сформированного особями длиннокорневищных папоротников может приближаться к 100%.

Заключение. Характерными особенностями лесных дальневосточных папоротников можно считать крупные значительно рассеченные мезоморфные пластинки вай и удлиненные черешки. Высота этих растений, удлиненные черешки служат факторами, благоприятствующими рассеиванию спор в условиях насыщенного травяного покрова и незначительного движения воздуха под пологом смешанного леса.

Как адаптация к лесным экотопам сезонного климата может рассматриваться частичный диморфизм вай представителей родов Athyrium и Lunathyrium. Опережающее развитие вегетативных вай и вай, покрытых сорусами частично, меньшие размеры сегментов спороносных вай дают возможность более рационально использовать ресурсы растения, а удлиненные черешки и пластинки спороносных вай обеспечивают вынос покрытых сорусами поверхностей над основным пологом трав, создают более благоприятные условия для генеративного размножения этих растений. Можно предположить, что такие особенности специализации вай связаны с формированием папоротников в условиях листопадных лесов умеренной зоны.

Морфологические особенности надземных и подземных органов позволяют папоротникам занимать определенные эколого-ценотические ниши. Короткие плотные корневища дают возможность крупнокорневищным видам в травяном покрове хвойношироколиственных лесов удерживать занятую площадь длительное время и обеспечивать преимущество в конкуренции за пространство. Удлиненные активно ветвящиеся корневища таежных папоротников в условиях значительного недостатка солнечной радиации обеспечивают распределение фотосинтезирующих поверхностей на большей площади и способствуют лучшему улавливанию света под пологом сомкнутых лесных сообществ.

Сезонное развитие преимущественной части лесных папоротников юРДВ в целом соответствует ритму сезонного развития смешанных и широколиственных лесов умеренного климата. Зимнезеленость вай отдельных видов указывает на неполную адаптацию их к современным условиям и является реликтовым признаком.

Об авторе

Храпко О.В. Биологические и морфологические адаптации лесных дальневосточных папоротников / О.В. Храпко // Вестн. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 2. С. 230-243.

Список литературы Биологические и морфологические адаптации лесных дальневосточных папоротников

- Гуреева И. И. 2001. Равноспоровые папоротники Южной Сибири: систематика, происхождение, биоморфология, популяционная биология. Томск: Изд-во Томского ун-та. 158 с.

- Державина Н. М. 2015. Адаптации эпилитных папоротников на разных уровнях структурной организации // Сибирский экологический журнал. Т. 22, № 2. С. 175-185. (Derzhavina N.M. 2015. Adaptation of epilthic ferns on different levels of structural organization // Contemporary Problems of Ecology. Vol. 8. № 2. P. 141-147).

- Карписонова Р.А. 1985. Травянистые растения широколиственных лесов СССР. М.: Наука. 205 с.

- Крапивкина Э.Д. 2007.Сезонное развитие широколиственного липового леса Горной Шории//Вестник Томского гос. ун-та. № 297. С. 188-191.

- Крылов А.Г. 1984. Жизненные формы лесных фитоценозов. Л.: Наука. 181 с.

- Саксонов С.В., Сенатор С.А., Конева Н.В. 2009. Об охране папоротниковидных Самарской Луки//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Т. 18. № 3. С. 203-209.

- Храпко О.В. 1991. Сравнительный анализ анатомического строения вай папоротников Приморского края//Современные проблемы экологической анатомии растений: Матер. II Всесоюзного совещания по экологической анатомии растений (10-16 сентября 1990, г. Владивосток). Владивосток: Изд-во Дальневосточного гос. ун-та. С. 170-171.

- Храпко О.В. 1996. Папоротники юга российского Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука. 200 с.

- Храпко О.В. 2007. Биологическое разнообразие дальневосточных папоротников//Тр. Первой российской птеридологической конференции и школы-семинара по птеридологии (Томск-Барнаул, 20-30 августа 2007 г.) Томск: Изд-во Томского гос. ун-та. С. 93-106.

- Cobb B., Lowe C. 2005. Ferns and their related families Northeastern and central North America. Boston; N.; Y.: Houghton Mifflin Company. 417 p.

- Flora of Japan. Vol. 1. Pteridophyta and Gymnospermae 2007./edited by Kunio Iwatsuki, Takasi Yamazki, David E. Boufford, Hideaki Ohba. Tokyo: Kodansha. 302 p.