Биомаркеры нефтей нижнего палеозоя северной части Тимано-Печорского бассейна

Автор: Бушнев Д.А., Валяева О.В., Бурдельная Н.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (280), 2018 года.

Бесплатный доступ

Углеводородный состав ряда образцов нефти из отложений силура, нижнего девона и нижнего карбона северной части Тимано-Печорского бассейна был исследован методами газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Особенностью распределения н -алканов в данных нефтях является наличие максимумов, приходящихся на углеводороды состава С17 и С19. Это является одним из характерных признаков нефтей, образованных из органического вещества, сложенного остатками проблематичного организма G. Prisca, характерного для отложений ордовикского возраста (кукерсит). Экспериментальное моделирование катагенеза прибалтийского кукерсита дало результаты, не противоречащие данному выводу.

Тимано-печорский бассейн, нефть, биомаркеры, ордовик

Короткий адрес: https://sciup.org/149129309

IDR: 149129309 | УДК: 550.4 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-4-45-48

Текст научной статьи Биомаркеры нефтей нижнего палеозоя северной части Тимано-Печорского бассейна

Выяснение генетической природы нефтей является одной из важнейших задач, стоящих перед нефтяной геохимией. Одним из аспектов, важных для решения данной задачи, является корреляция между нефтью и нефтематеринской породой. Задача такой корреляции традиционно решается при сопоставлении состава углеводородных биомаркеров, содержащихся в нефти и в органическом веществе нефтематеринских пород [4]. Подбор корреляционных пар естественно затруднён в нефтегазоносных бассейнах, имеющих широкий стратиграфический интервал нефтегазоносности и многочисленные уровни присутствия нефтепроизводящих отложений. К таким бассейнам относится и Тимано-Печорский [1]. Выделение генетических типов нефти, присутствующих в разных нефтегазоносных комплексах, является важным этапом изучения региональных проявлений нефтегазоносности. Особенностью состава нефтей, встречающихся в отложениях силура, нижнего девона и карбона в северной части Тимано-Печорского бассейна, является распределение ^ -алканов с максимумами на нечётных гомологах в низкомолекулярной области [3]. Эта особенность значительной группы нефтей позволила в своё время выделить их в генетически самостоятельную группу [3].

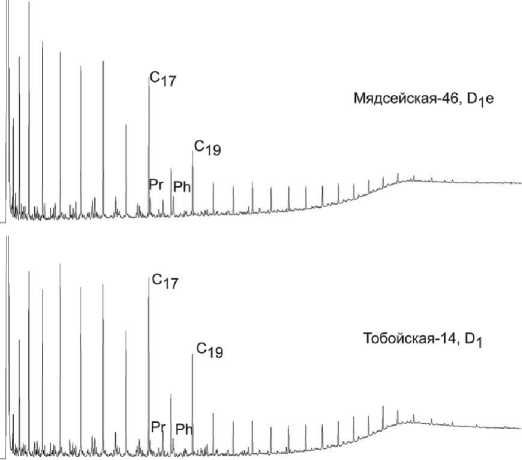

Исследование углеводородного состава нефтей из отложений силура и нижнего девона севера Тимано-Печорского бассейна было выполнено во фракции, содержащей смесь алифатических и ароматических углеводородов, методами ГЖХ и ХМС (таблица). Отличительной характеристикой исследованной группы нефтей является то, что среди ^-алканов наблюдается характерное доминирование углеводородов состава С17, С19 над соседними чётными гомологами и значительное снижение концентраций углеводородов С20+. Для всех этих нефтей характерен в общем невысокий уровень концентраций изопреноидных алканов (рис. 1, таблица).

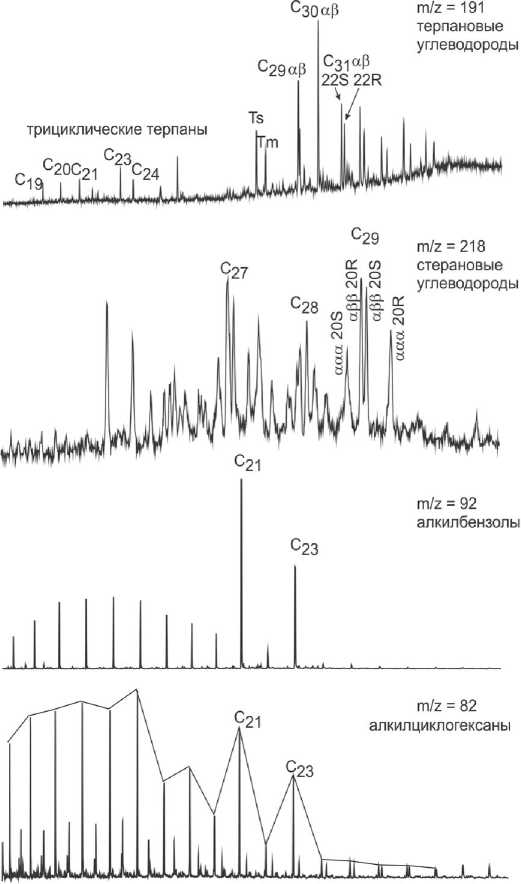

Фракция нефти, содержащая насыщенные углеводороды, была исследована методом хромато-масс-спектрометрии для выяснения особенностей распределения полициклических биомаркеров (рис. 2, таблица). Судя по коэффициентам, отвечающим за определение термической зрелости, катагенез органического вещества, продуцирующего данные нефти, не превышает стадии МК2 [8]. В пользу этого вывода свидетельствуют значения коэффициентов 20S/S+R и соотноше-

Рис. 1. Хроматограммы углеводородных фракций нефтей. С (число) — н-алканы, Pr — пристан, Ph — фитан

Fig. 1. Chromatograms ofhydrocarbon fractions ofoils. C (number) — n-alkanes, Pr — prystane, Ph — phytane

Геохимические показатели исследованных нефтей Geochemical indices of studied oils

|

№ |

Скважина, возраст коллектора Well, Reservoir age |

Pr/Ph |

Pr+Ph/ и -C17+ и -C18 |

2* н -C17/ И -C 16 + И -C 18 |

2* н -C19/ И -C 18 + И -C 2 0 |

аРР -стераны (steranes) C 27 : C 28 : C 29 |

аРР / аРР + ааа C29-стераны (steranes) |

22S/S+R C31- аР -гопаны (hopanes) |

20S/S+R C29- aaa Стераны (steranes) |

|

1 |

Лабоганская-71 (Laboganskaya-71), C 1 t |

0.96 |

0.25 |

1.69 |

1.38 |

32 : 26 : 42 |

0.56 |

0.59 |

0.41 |

|

2 |

Мядсейская-46 (Myadseyskaya-46), D 1 e |

0.93 |

0.23 |

1.96 |

1.58 |

25 : 27 : 48 |

0.63 |

0.60 |

0.39 |

|

3 |

Тобойская-14 (Toboyskaya-14), D 1 |

0.74 |

0.23 |

1.58 |

1.52 |

33 : 28 : 39 |

0.62 |

0.57 |

0.40 |

|

4 |

Тобойская-14 (Toboyskaya-14), D 1 (обр. 2 Sample 2) |

1.07 |

0.19 |

1.89 |

1.93 |

29 : 31 : 39 |

0.60 |

0.58 |

0.43 |

|

5 |

Наульская-40 (Naulskaya-40), D 1 |

1.06 |

0.17 |

1.71 |

1.33 |

29 : 28 : 43 |

0.62 |

0.59 |

0.39 |

|

6 |

Варандейская-7 (Varandeyskaya-7), S+D, |

1.24 |

0.17 |

1.93 |

1.59 |

33 : 25 : 42 |

0.63 |

0.59 |

0.43 |

Рис. 2. Масс-хроматограммы углеводородной фракции нефти из скважины Тобойская-14

Fig. 2. Mass-chromatograms of hydrocarbon fraction of oil from

Toboyskaya-14 well

ние аРР / ааа + аРР, рассчитанные по соотношению стерановых углеводородов состава С29. При этом величина отношения 22S/S+R для гомогопанов С31 и С32 достигла равновесной величины (0.6), а содержание море-танов, понижающееся при катагенезе, ещё не снизилось до минимального уровня. Распределение регулярных аРР -стеранов в изученных нефтях (см. таблицу) не имеет каких-то характерных, уникальных признаков. Напротив, оно вполне обычно для широко распространённого органического вещества, типичного для морских карбонатных осадков, и продуцируемых этим органическим веществом нефтей [8].

Представленные ранее по нефтям из отложений верхнего девона Тимано-Печорского бассейна данные [2] свидетельствуют о том, что нефти с характерно повышенными концентрациями алкилбензолов состава С21 и С23 распространены в северной части Тимано-Печорского бассейна. Распределение алкилциклогексанов в нефтях из отложений верхнего девона в ряде случае также повторяет распределение алкилбензолов, как и в нефтях из отложений нижнего палеозоя. Поэтому данные о распределении алкилбензолов с максимумами на С21- и С23-гомологах и распределение алкилциклогексанов с максимумами на нечётных УВ до С23 включительно не являются уникальной характеристикой нефтей из нижнепалеозойских отложений.

Преобладание среди нормальных алканов нечетных гомологов состава С15—С19 (иногда С21), сочетающееся с низкими концентрациями более высокомолекулярных н -алканов и низкими концентрациями изопреноидов, широко распространено в органическом веществе ордовикских нефтематеринских пород и продуцируемых ими нефтях [9, 10].

Остатки проблематичного организма Gloeocapso-morpha prisca Zalessky 1917 составляют основную часть ископаемого органического вещества широко известного горючего сланца Прибалтики — эстонского кукерсита [6]. Согласно исследованиям [7], G. Prisca была широко распространена в тёплых низкоширотных эпиконтинентальных морях ордовикского периода. Органическое вещество ордовикского кукерсита было изучено нами на материале образца из разреза Кохтла (Kohtla) кукрузерского горизонта среднего ордовика в

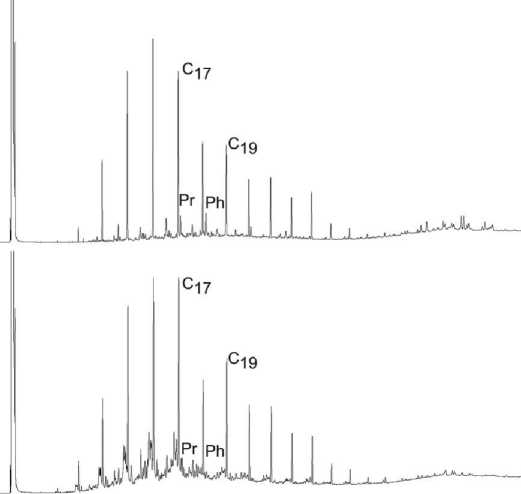

Рис. 3. Хроматограммы алифатической фракции битумоида (верх) и термобитума (низ) кукерсита из разреза Кохтла

Fig. 3. Chromatograms of aliphatic fraction of bitumen (top) and thermobitumen (bottom) of kukersite from Kohtla section

Эстонии [11]. Результаты пиролиза Rock-Eval образца ордовикского сланца свидетельствуют о низкой степени катагенетической изменённости (Tmax 423 °C) и высоком углеводородном потенциале (HI 783 мг УВ/г С) [5]. С целью повышения уровня термической зрелости органического вещества кукерсита нами был осуществлён эксперимент по гидротермальной обработке эстонского сланца [5]. Распределение н -алканов битумоида кукерсита и термобитума, полученного при гидротермальном воздействии на породу при 300 °С, отличается незначительно. Его особенностями является доминирование нечётных углеводородов состава С17, С19, С21 и С23 и резкое снижение концентраций н -алканов более высоких молекулярных масс (рис. 3). Стерановые углеводороды битумоида и термобитума (300 °С) представлены преимущественно ааа - 20R-диaстереомерaми, а в распределении стеранов С27—С29 доминирует С29. Соотношение данных углеводородов составляет 35 : 9 : 56 в исходном битумоиде 32 : 11 : 57 — в термобитуме (300 °С). Таким образом, данные по распределению стерановых углеводородов в изученных нефтях и кукерсите не позволяют использовать их как корреляционный признак.

Заключение

Ряд образцов нефти из силурийских, нижнедевонских и нижнекаменноугольных резервуаров северной части Тимано-Печорского бассейна демонстрируют геохимические признаки, позволяющие предполагать возможность генерации данных нефтей отложениями, содержащими характерные для ордовикских пород остатки проблематичной микроводоросли G. Prisca. Корреляционными признаками, позволяющими делать такие выводы, являются прежде всего распределение н-алканов с характерным доминированием углеводородов состава С17 и С19, а также низкие концентрации изопреноидных алканов и н-алканов состава С20+. Экспериментальное моделирование терми ческого созревания органического вещества прибалтийского кукерсита подтверждает полученные данные. Генетические показатели, определяемые по распределению полициклических биомаркеров, например соотношение авв-стеранов состава С27: С28: С^, не позволяют осуществлять надёжную корреляцию между нефтями нижнего палеозоя ТПП и органическим веществом среднеордовикского возраста.

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП«Геонаука» по теме НИР «Геология, условия формирования и нефтегазоносность осадочных комплексов северо-востока европейской части России, органическая геохимия нефтей и доманикитов» ГР № AAAA-A17-117121270033-6.

Список литературы Биомаркеры нефтей нижнего палеозоя северной части Тимано-Печорского бассейна

- Баженова Т. К., Шиманский В. К., Васильева В. Ф., Шапиро А. И. Яковлева (Гембицкая) Л. А., Климова Л. И. Органическая геохимия Тимано-Печорского бассейна. СПб.: ВНИГРИ, 2008. 164 с.

- Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С., Валяева О. В., Деревесникова А. А. Геохимия нефтей позднего девона Тимано-Печорского бассейна // Геология и геофизика. 2017. Т. 58. № 3-4. С. 410-422.

- Бушнев Д. А. Генетические особенности нефтей Варандей-Адзьвинской зоны Печорского бассейна. Сыктывкар, 1998. 24 с. (Научные доклады / Коми научный центр УрО Российской академии наук; вып. 401).

- Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С. Нефти и органическое вещество позднедевонских отложений Тимано-Печорского бассейна, сопоставление по молекулярным и изотопным данным // Нефтехимия. 2015. Т. 55. № 5. С. 375-382.

- Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С., Мокеев М. В. Изменения состава битумоида и химической структуры керогена при гидротермальном воздействии на породу // Геохимия. 2013. № 9. С. 819-833.