Биомеханические аспекты вторичной деформации зубов

Автор: Вершинин В.А., Кирюхин В.Ю., Рогожников Г.И.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 2 (24) т.8, 2004 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена проблеме вторичной деформации зубов, происходящей вследствие образования вакансий в зубном ряду. Авторами рассматриваются развитые в медицине ключевые положения, лежащие в основе объяснения образования вторичной деформации. Далее проводится оценка сложившихся представлений с позиций биомеханики. Анализ начинается с самого понятия вторичной деформации и заканчивается ее рассмотрением на уровне зубочелюстной системы. В результате авторами выявлены и обоснованы с точки зрения биомеханики недостатки приятой в медицине теории о причинах движения зубов в результате потери зуба-антагониста или соседнего зуба. Вследствие чего предлагается новый подход к объяснению явления вторичной деформации, а также развиваются элементы математической модели для последующего численного анализа.

Зубочелюстная система, деформация зубов, биомеханика

Короткий адрес: https://sciup.org/146215794

IDR: 146215794 | УДК: 531/534:57+612.7

Текст научной статьи Биомеханические аспекты вторичной деформации зубов

«Одним из симптомов частичной потери зубов является деформация зубных рядов, часто сопровождающаяся сложным нарушением окклюзии. Протезирование подобных больных невозможно без сложной предварительной подготовки» [1].

Действительно, в клинической практике часто приходится иметь дело с таким явлением, как изменения положения одного или ряда зубов вследствие каких-либо нарушений целостности зубного ряда. Само по себе подобное смещение, конечно, ведет к негативным последствиям для здоровья пациентов: нарушение жевательной функции, снижение эффективности пережёвывания пищи, возникновение блокирующих движений нижней челюсти при значительном перемещении антагонистов в область дефекта, нарушение функции жевательных мышц и их нервной регуляции, изменения со стороны височно-нижнечелюстного сустава, заболевания тканей пародонта в области причинных зубов, травматизация мягких тканей ротовой полости, эстетический дефект. Но, более того, оно создает серьезные трудности для восстановления жевательной функции при протезировании.

Имеющиеся в литературе данные о причинах и механизме возникновения вторичных деформаций зубов [1, 2] не могут объяснить всё многообразие клинических примеров данной патологии. Несмотря на то, что рассматриваемый процесс, очевидно, связан с механикой зубочелюстной системы и многие исследователи пытаются

объяснить его в терминах сил и моментов [3], до настоящего времени нет чётких механических обоснований возникновения вторичных деформаций.

Исследования в данном направлении могли бы дать биомеханическое обоснование возникновения смещений зубов, согласно которому в результате перераспределения нагрузок в костной ткани изменяются напряжения и деформации вокруг исследуемого объекта - зуба, что приводит к перестройке в структуре кости и формированию вторичной деформации. Основополагающими факторами данного процесса являются вязкоупругопластические свойства костного материала, величина и распределение прилагаемых жевательных нагрузок, время формирования деформации.

Установив чёткую функциональную зависимость между данными факторами, с достаточной степенью достоверности можно будет прогнозировать сроки возникновения вторичной деформации, скорость её формирования, возможные осложнения. Данная информация в клинике позволит на основе объективных показателей определять необходимость протезирования, оптимальные сроки для начала лечения, выбор рациональной конструкции протеза.

Основной целью данной статьи является анализ с позиций биомеханики сложившихся в медицинской литературе представлений о вторичной деформации. При этом необходимо

-

• дать оценку гипотезам, объясняющим явление смещения зуба;

-

• вычленить основные механические характеристики процесса;

-

• сформировать представление о возможной математической модели.

Предполагаемая модель должна дать объяснение механизму вторичной деформации на основе строгих расчетов и показать динамику ее развития. После чего можно решать проблему выбора оптимального пути лечения конкретного клинического случая как в теории, так и на практике.

Понятие деформации

Вопрос о термине, описывающем явление смещения зубов, был изначально актуальным в среде медицинских исследований, как только появились попытки научного подхода к этому явлению. Это связано с многообразием клинических проявлений патологии, изобилием взглядов на суть процесса и другими не совсем научными факторами, например, авторством тех или иных открытий. Привлечение же механики с ее обособленными устоявшимися нормами терминологии снова повышает актуальность проблемы корректного, с научной точки зрения, названия симптома.

История развития исследований явления вторичной деформации зубов достаточно подробно изложена в работах Гаврилова [1] и Пономаревой [2]. Отметим лишь, что первичными источниками считаются работы Попова и Годона. Первый в своей диссертации «Изменение формы костей под влиянием ненормальных механических условий в окружающей среде» (1880) [1] экспериментально на животных исследовал явление вторичной деформации в зубочелюстной системе. Годон в 1905 году предложил теорию артикуляционного равновесия, которая и легла в основу современного представления о механизме смещения зубов [1]. Поэтому в медицинской практике использовались (иногда до сих пор используются) термины симптом Годона, симптом Попова или симптом Попова-Годона. Оставим в стороне существующие споры об уместности использования этих или иных фамилий.

Позже, по мере расширения медицинских исследований данного симптома, возникло само понятие «вторичной деформации», с одной стороны, универсально отражающее наблюдаемое явление, с другой стороны, снимающее этические вопросы использования имен.

Таким образом, термин «вторичная деформация зуба», установившийся в медицинской практике, стал использоваться для обозначения симптома, заключающегося в изменении положения зуба, сопровождающегося перестройкой окружающих костных тканей. Последнее может происходить в течение продолжительного периода времени в результате изменений целостности зубного ряда.

С точки зрения механики понятие «деформации» несет совершенно иной смысл. Если не вдаваться в детали, то связано оно с процессом изменения расстояния между какими-либо двумя точками тела, подвергнувшемуся воздействию извне в виде сил или иных факторов. При упоминании вторичной деформации зуба или просто деформации зуба, следуя устоявшемуся техническому словарю, надо понимать формоизменение самого зуба, которое в данном случае вызвано нарушением целостности зубного ряда. При этом возникает очевидная абсурдность, поскольку клинические наблюдения ясно свидетельствуют о том, что сам зуб непосредственно из-за рассматриваемого симптома не претерпевает заметных изменений по форме [2,4]. Исключение составляют побочные процессы (например, стирание), запускаемые смещением зуба.

По-видимому, в дальнейшем придется мириться с таким разночтением одного и того же термина - «деформация». Однако в случае механического описания рассматриваемого явления уместнее использовать понятие «перемещения», «смещения» или «движения» зуба. Причем первый термин, «перемещение», точнее отражает кинематику процесса, поскольку на данном этапе речь идет лишь о геометрическом описании, и не учитываются время и причины движения зуба по отношению к зубному ряду. В рамках данной статьи термину «деформация» будем придавать привычный в медицине смысл.

Зуб как элемент зубочелюстной системы

Пытаясь объяснить явление вторичной деформации, в 1905 году Годон [1] выдвинул следующую гипотезу нарушения формы зубных дуг. Предполагается, что на каждый зуб в полном зубном ряду действуют четыре взаимно уравновешенные силы: две со стороны соседних зубов, две со стороны антагонирующих зубов (артикуляционное равновесие). Эти силы создают устойчивость зубов в их дугах только при сохранении всех зубов, а также при наличии контакта c зубами в их дугах и с антагонистами.

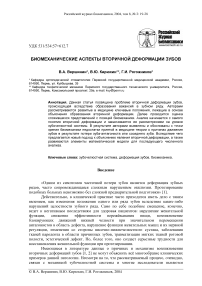

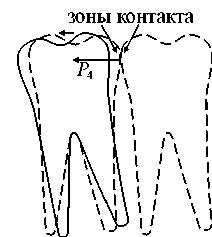

Потеря одного из зубов (А, Б, В и Г) (рис. 1), приводит к исчезновению силы ( P 1 , P 2 , P 3 или P 4 , соответственно). В результате нарушается механическое равновесие, вследствие чего со временем под действием оставшихся сил происходит смещение зуба в освободившуюся область (влево, вверх или вправо).

В последующем в течение ХХ века многие исследователи критиковали картину механизма вторичной деформации, дополняли ее, обнаруживали новые эффекты, но суть подхода оставалась неизменной и заключалась в балансе сил контакта с окружающими зубами и костными тканями вокруг зуба.

Механический анализ гипотезы «артикуляционного равновесия» позволяет прийти к некоторым выводам, излагаемым ниже. В этой части статьи авторы не пытаются преодолеть отмеченные ниже недостатки.

-

1. «Равновесие», как в теории Годона, так и в классической механике, следует понимать одинаково: эквивалентность системы приложенных сил нулевой силе (или нулевому действию). При этом в теории артикуляционного равновесия, а

Рис. 1. Артикуляционное «равновесие» по

Годону [1]

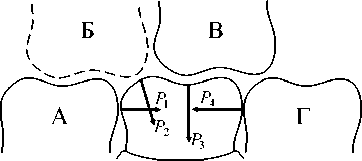

Рис. 2. Механическое «равновесие» зуба

-

2. Равновесие в механическом понимании требует выполнения того условия, что сумма всех сил, приложенных к интересующему телу, а также сумма их моментов (относительно некоторого центра) должны равняться нулю [5]:

-

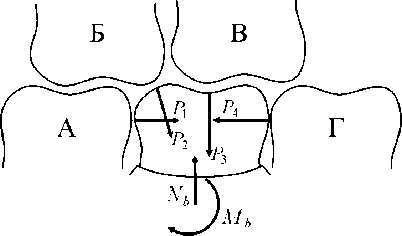

3. Суммарный момент (называемый главным моментом) (1 2 ) при таком подходе (согласно теории по Годону) вообще не рассматривается. Однако логично было бы учитывать и его, поскольку из клинического опыта известно, что зубы могут приобретать не только поступательное (параллельное) смещение, но и вращательное [1, 2]. Для возникновения последнего согласно теории Годона (и ей аналогичных) логически необходимо присутствие вращательного момента (рис. 3). Следовательно, необходимо утверждать, что в норме главный момент приложенных к зубу сил также равен нулю относительно любого выбранного центра. Тогда, на наш взгляд, использование принятого объяснения вторичной деформации требует упоминания также и вращательного момента сил P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , N b , M b как в норме, так и в патологии.

Рис. 3. Вторичная деформация в виде поворота вызывается парой непараллельных сил. Остальные силы со стороны опорной костной ткани на рисунке не показаны

Рис. 4. Исчезновение зоны контакта при развитии вторичной деформации

-

4. Для возникновения сил взаимодействия P 1 , P 2 , P 3 и P 4 необходим контакт между зубами. Однако с развитием горизонтальной деформации в область образовавшейся вакансии такой контакт с сохранившимся соседним зубом теряется (рис. 4). Следуя «силовому» объяснению симптома, его развитие должно было бы приостановиться, т.к. потеря контакта одновременно означает исчезновение «движущей» силы. Более того, нужно отметить, что далеко не всегда такие зоны контакта присутствуют изначально, до развития деформации. Таким образом, с момента приобретения дефекта зубного ряда (потеря соседнего зуба) может не быть «движущей» силы. Но клинический опыт говорит об обратном. Горизонтальная деформация начинается и развивается и при отсутствии начального и последующего контакта между двумя сохранившимися соседними зубами.

следом и в биомеханическом описании не учитывается динамические эффекты: существующая подвижность зуба, скорости его точек и скорость приложения нагрузок.

X F = 0, X M i о ( F ) = 0. (1)

Система сил, изображенная на рис. 1, не может быть уравновешенной, поскольку возникает, по крайней мере, вертикальная некомпенсированная составляющая суммы сил (1 1 ) (главного вектора) P 1 , P 2 , P 3 и P 4 . Очевидно, к такой системе необходимо добавить силы, с которыми опорные для зуба костные ткани действуют на зуб N b , M b , и рассматривать всю систему сил в совокупности (рис. 2). Но при этом возникает проблема, которую не удалось бы разрешить в рамках сложившихся представлений о вторичной деформации зубов. Дело в том, что изменение в ряде сил P 1 , P 2 , P 3 , P 4 вследствие уравнения (1) тут же приведет к изменению реакций как со стороны костной ткани, так и со стороны соседних зубов. И эти изменения могут носить не только количественный характер, при котором варьируются лишь величины силовых факторов, но качественный, когда силы перераспределяются и перенаправляются. Тогда нагрузки, приложенные к зубу в случае нарушения целостности зубного ряда, могут существенно отличаться от своего первоначального расположения. Тут важно отметить, что в результате все равно создается уравновешенная система сил, в которой нет ненулевого результирующего вектора силы, способной привести к движению зуба (его вторичной деформации).

Включение в систему пищевого комка могло бы разрешить эту проблему, но механические свойства пищи обычно существенно отличаются от свойств зуба. И более мягкая пища, оказавшись между зубами, не в состоянии передать нагрузки, аналогичные непосредственному контакту между зубами.

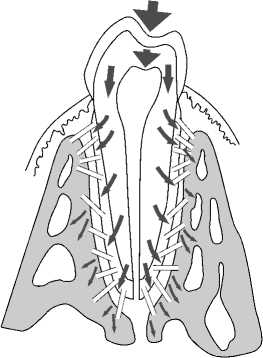

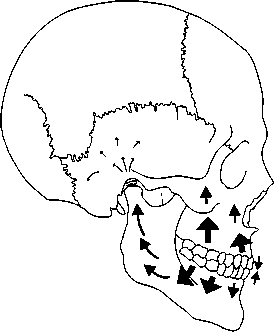

Попытки преодолеть отмеченные препятствия натолкнули авторов статьи на следующую гипотезу. Следуя фундаментальным работам Симановской с соавторами, например [6], и статистическим исследованиям Селянинова с соавторами [7], нужно отметить, что зуб должен восприниматься как элемент всей зубочелюстной системы в целом. На это указывает и структура костной ткани, окружающей зуб, и устройство всего зубочелюстного аппарата. Так, в работе [7] указывается, что структура челюсти вместе с ее компонентами служит перераспределению усилий, приложенных к зубам (рис. 5, 6).

По мнению авторов, именно рассмотрение зуба в совокупности с окружающими тканями и мышцами необходимо для ответа на сделанные замечания и объективного описания и прогнозирования вторичной деформации. Механизм ее возникновения с учетом дополнений представляется следующим.

В норме при целостном зубном ряде на зуб действует комплекс нагрузок различной природы:

-

• усилия со стороны пищи в процессе жевания (такие силы не действуют постоянно, и их действие может быть выражено в виде осредненной по времени величины);

-

• усилия со стороны контактирующих соседних зубов и зубов-антагонистов (контактных сил может и не быть в зависимости от геометрии зубного ряда конкретного пациента);

Рис. 5. Передача нагрузки, воспринятой зубом, через периодонт к окружающим тканям [6]

Рис. 6. Распределение усилий в костях

верхней и нижней челюстей [6]

-

• усилия со стороны костных тканей альвеолярного отростка, передаваемые через слой периодонта и обеспечивающиеся, по сути, работой мышц, прикрепляемых к различным областям челюстей.

Все вместе данные усилия образуют уравновешенную (в среднем по времени) систему сил. Геометрия, механические свойства и иные параметры зубочелюстной системы соответствуют гомеостатическому состоянию. Оно обладает способностью сохраняться достаточно продолжительное время, если не возникает каких-либо непреодолимых регуляционными механизмами отклонений.

Исчезновение какого-либо зуба (нарушение целостного зубного ряда) приводит к тому, что какие-то из усилий, перечисленных выше, либо изменяются, либо исчезают вовсе. Но адаптационные механизмы работы организма обладают определенной инертностью, их реакция не может быть мгновенной. Поэтому, когда нарушается гомеостатическое состояние, в элементах зубочелюстной системы возникают новые напряжения, отличающиеся от тех, которые возникают при равновесии в норме. Изменение напряжений (вместе с механическими деформациями) запускает механизмы перестройки и адаптационного роста, которые, в свою очередь, изменяют форму и положение лунки и самого зуба. Следуя известному в механике сплошных сред принципу Сен-Венана, можно утверждать, что такие изменения будут более ярко выражены в ближайшем окружении возникшего нарушения зубного ряда. По мере отдаления от источника нарушения гомеостатического состояния эффект должен снижаться, становиться менее заметным. Клинический опыт авторов показывает, что на расстоянии двух-трех зубов от возникшей вакансии выраженность эффекта вторичной деформации значительно снижается.

Такой механизм возникновения вторичной деформации зуба, по мнению авторов, способен более корректно объяснять с позиций биомеханики рассматриваемый симптом при всех его возможных многообразных проявлениях.

Конечно, нельзя утверждать, что присутствие и реакция сложного комплекса тканей и органов вокруг зуба, приобретающего вторичную деформацию, игнорировались прежними исследователями. Наоборот, в литературе накопилось множество клинических наблюдений и статистической информации о поведении периодонта [4], кости альвеолярного отростка [2], мягких тканей [2, 4]. Многократно [1, 2, 4] упоминаются гистологические изменения в костных тканях челюсти.

Существенной отличительной особенностью механизма, предлагаемого авторами, является исследование всего комплекса механических напряжений и деформаций, возникающих в твердых тканях, окружающих зуб. И далее авторы считают, что истинной механической причиной вторичной деформации следует считать не столько силы, действующие на зуб, сколько напряжения, возникающие вокруг него в области альвеолярного отростка.

Подытоживая вышесказанное, при описании вторичной деформации авторами предлагается рассматривать лишь твердые ткани альвеолярного отростка, подверженные действию усилий со стороны мышц в местах их крепления и со стороны зуба, передающего через слой периодонта весь комплекс воспринимаемых им нагрузок.

Периодонтальная связка

В работах Гаврилова [1], Пономаревой [2], уже считающихся опорными в изложении явлений вторичной деформации, указывается на следующую замеченную в практике закономерность. При наличии у пациента каких-либо отклонений от нормы в состоянии периодонта вероятность появления вторичной деформации зубов значительно возрастает. Клинический опыт авторов свидетельствует о такой же связи, когда явления смещения зуба наблюдаются у больных с воспалением периодонта с большей частотой и имеют большую выраженность.

Конечно, учет периодонтальной прослойки в системе зуб – костная ткань приведет к усложнению как самой модели, так и практического использования результатов для конкретного пациента.

Поскольку для выбранного механизма возникновения вторичной деформации периодонт является границей, передающей усилия на твердые костные ткани, такая зависимость достаточно примечательна и требует большего внимания, нежели ей уделяется в признанных классических источниках. Авторы данной работы, опираясь на опыт других исследователей, работавших в области экспериментального и теоретического изучения периодонта, считают необходимым учитывать его состояние в моделировании вторичной деформации зубов.

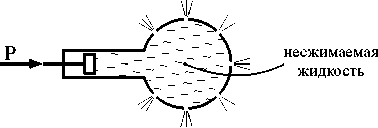

Так, в работах [8, 9] были получены важные, на взгляд авторов, результаты относительно механизма работы периодонта. В частности, было экспериментально продемонстрировано, что периодонт имеет свободно перемещающуюся жидкость.

На основании этих результатов при моделировании напряжений и механических деформаций в костной ткани альвеолярного отростка будем считать, что здоровый периодонт подобно свободной жидкости выравнивает нагрузку, принятую от зуба, однородно распределяя ее по поверхности лунки (рис. 5). Схематично это можно проиллюстрировать с помощью механизма, показанного на рис. 7.

Рис. 7. Иллюстрация к равномерному распределению давлений в свободно перемещающейся периодонтальной жидкости

___* 30

— 45

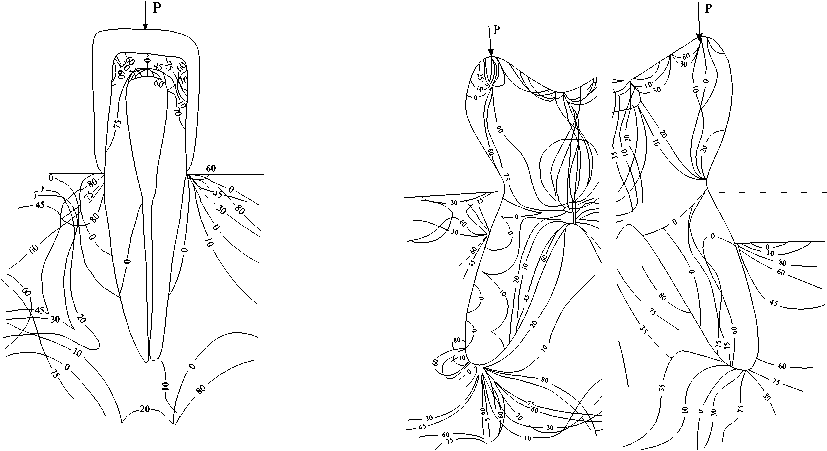

Рис. 8. Изолинии напряжений на модели Рис. 9. Изолинии напряжений на модели моляра [10] резца [10]

При какой-либо болезни периодонта он уже не в состоянии выравнивать нагрузку по лунке. В этом случае давление по ее поверхности придется имитировать некоторой неоднородной функцией.

Тогда при больном периодонте, с точки зрения механики, возможно возникновение вторичных деформаций и без нарушения целостности зубного ряда в окрестности перемещающегося зуба. Причиной этого послужит нарушение гомеостатического напряженного состояния в силу изменившихся усилий со стороны периодонта.

Игнорирование периодонта и его функции приведет к возникновению пиковых напряжений в окружающих зуб твердых тканях, что было хорошо продемонстрировано расчетами и экспериментом в работе Демидовой [10]. Характер распределения напряжений, полученных в работе [10], показан на рис. 8, 9. На представленных диаграммах видно, что непосредственный контакт между зубом и окружающими тканями (без периодонта) в рассмотренных моделях приводит к образованию существенно неоднородных напряжений в кости около линии соприкосновения с зубом.

Выводы

Задача биомеханического описания причин вторичного деформирования должна формулироваться и решаться как задача механики деформируемого твердого тела.

Тело зуба во время смещения можно считать твердым, его форма не претерпевает заметных изменений. Следовательно, авторам представляется возможным при моделировании вторичного деформирования исключить сам зуб из расчетной схемы, заменяя нагрузку, действующую на зуб (см. п. 2) давлением, распределенным по поверхности лунки. В норме (при здоровом периодонте) давление считается равномерным. Наличие каких-либо отклонений в механическом аспекте работы периодонта может имитироваться искусственным нарушением однородности давления.

Для костных тканей, окружающих зуб, следовало в дальнейших исследованиях рассмотреть две модели: ферменная конструкция и сплошное тело (двух- или трехмерное). Ферменная конструкция должна имитировать трабекулярную структуру альвеолярного отростка. Механические свойства костной ткани предполагаются известными из литературных источников.

В перспективе, основываясь на сравнении результатов расчета с экспериментом, появляется возможность выбрать наиболее адекватный метод описания напряженно-деформированного состояния.

Зависимость между исходными данными и прогнозируемой на их основе возможной будущей клинической картиной патологии может быть представлена в виде таблицы или компьютерной программы. При внесении конкретных цифровых значений исходных данных врач в клинике получает полное представление об имеющейся патологии, её возможном развитии в динамике, а также алгоритм лечебных мероприятий по рациональному протезированию. На основании этих данных врач может более осознанно и дифференцированно подходить к выбору съёмной или несъёмной ортопедической конструкции, а также аргументированно обосновывать свой выбор.