Биомеханические критерии оценки результата лечения гонартрозов после артроскопии

Автор: Долганова .И., Карасева Т.Ю., Сазонова Н.В., Карасев Е.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведен сравнительный клинико-биомеханическийанализ результатов лечения посттравматического остеоартроза коленного сустава после артроскопии у 29 пациентов мужского пола со 2-й (24 пациента) и 3-й (5 пациентов) стадиями заболевания. Предложены дополнительные критерии оценки результата лечения по данным подографии при ходьбе без дополнительных средств опоры. При хорошем результате лечения через 3-6 месяцев после операции кривая плавности графиков суммарной нагрузки на стопы не изменена, отсутствует асимметрия временных параметров цикла шага, соотношение задний/передний толчок больше 1,7, увеличение на интактной конечности вариабельности траектории центра давления на координатной плоскости при нормальных значениях его на оперированной, асимметрия максимальной нагрузки на стопу в динамике не превышает 15 %.

Коленный сустав, деформирующий артроз, артроскопия, динамометрия, подография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121160

IDR: 142121160

Текст научной статьи Биомеханические критерии оценки результата лечения гонартрозов после артроскопии

Наиболее распространенным дегенеративнодистрофическим заболеванием опорнодвигательной системы является деформирующий артроз коленного сустава, который составляет 80 % всей суставной патологии. В основе заболевания лежит нарушение гиалинового хряща суставных поверхностей, который обладает уникальными фрикционными и амортизационными свойствами, а лечение пациентов с данной патологией представляет важную медико-социальную проблему и является одной из наиболее актуальных задач современной медицины.

В настоящее время в клинические и научные учреждения России широко внедряется метод артроскопии, который является малотравматичным и перспективным направлением в травматологии и ортопедии.

Клинический анализ оценки результата оперативного лечения пациентов с деформирующим артрозом коленного сустава с использованием артроскопической техники включает жалобы больного, походку, функцию коленного сустава, оценку его стабильности. Все данные оцениваются в баллах, согласно Клинической Системе Оценки Общества Коленного Сустава (Knee Society Clinical Rating System) [6].

Появившиеся в последние годы компьютеризированные комплексы позволяют выявлять не только патологические отклонения в двигательных актах, но и оценивать качество и структуру движений, особенно ходьбы, что позволяет расширить комплексную оценку результатов лечения с учетом восстановления биомеханических критериев цикла шага.

По данным В.И. Филатова [4], у здоровых людей опорный период шага составляет 0,64±0,016 с, переносный период – 0,36±0,014 с, двуопорный период – 0,135±0,010 с, асимметрия временных показателей цикла шага обычно не превышает 5 %. У мужчин период переката через передний отдел стопы достигает 35 % за счет более продолжительной, по сравнению с женщинами, опоры на головку 5-й плюсневой кости. Учитывая разный темп ходьбы, А.С. Витензон данные нормы оценивает в процентном отношении относительно всего цикла шага: период переката через стопу составляет 45-51 %, период переноса конечности над опорой 31-41 %, двуопорный период шага 918 %. Физиологическая асимметрия показателей переднего и заднего толчков составляет при медленном темпе ходьбы до 10 %, при быстром – до 2 % [1, 2]. В литературе также приводятся данные основных расчетных показателей графиков суммарной нагрузки на стопы у спортсменов-легкоатлетов и борцов [5].

Цель: разработать биомеханические крите рии оценки результата лечения гонартрозов по сле артроскопии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведен клинический анализ результатов лечения посттравматического остеоартроза коленного сустава после артроскопии у 29 пациентов мужского пола со 2-й (24 пациента) и 3-й (5 пациентов) стадиями заболевания (классификация повреждений суставного хряща по Оутербридж, 1961). Возраст обследуемых мужчин составил 23-63 года (среднее значение 45,4 3,19 лет). Обследование пациентов проводилось в динамике с интервалом 4-6 месяцев на протяжении 2 лет после артроскопии. По результатам клинического осмотра и данных артроскопии через 1 месяц после операции все пациенты были поделены на две группы.

I группа – результат лечения оценен как «хороший» – 16 человек, средний возраст которых 36,0 3,8 лет (55 %). Из них со 2-й стадией заболевания – 13 человек и с 3-й – 3 человека. На момент осмотра больные жалобы не предъявляли, походка была правильная, контуры коленного сустава не изменены, патологические симптомы отрицательные, движения в коленном суставе в полном обьеме с достаточной мышечной силой.

II группа больных – результат лечения оценен как «удовлетворительный» - 13 человек, средний возраст которых 51,8 1,9 лет (44 %). Из них со 2-й стадией заболевания – 11 человек и с 3-й – 2 человека. На контрольном осмотре пациенты предъявляли жалобы на периодические боли ноющего характера, обусловленные значительной физической нагрузкой на оперированную конечность. Клинически – контуры коленного сустава не изменены, симптом баллотации надколенника отрицателен. Движения в оперированном суставе не ограничены, безболезненны. Периодически – хруст при движениях в суставе.

У всех обследуемых с помощью разработанного в РНЦ «ВТО» динамометрического стенда [7] определялись максимальные моменты силы мышц передней и задней групп мышц бедра (сгибатели и разгибатели голени).

Оценка статических и динамических параметров ходьбы производилась с помощью компьютерного комплекса оценки походки "ДиаСлед-Скан" (г. С.-Петербург), содержащего системный блок, коммутатор и электронные стельки различных размеров, помещаемые в обувь обследуемых. Первое исследование производилось в позе «стоя». Далее регистрация параметров повторялась при привычном темпе ходьбы без использования дополнительных средств опоры. Проходимая дистанция составляла 10 метров.

Рассчитывалось давление на различные точки стопы при стоянии и при ходьбе. Во время ходьбы определялись длительность периода переката через стопу, периода переноса конечности над опорой, двуопорной период шага, время достижения пика переднего и заднего толчков, демпферного провала. Относительно массы тела определялась величина пиков переднего и заднего толчков, демпферного провала (в %). Оценивалась максимальная нагрузка (кг/см2) на отделы стопы, продольные и поперечные девиации шага.

Статистическая обработка результатов проведена с использованием методов вариационной статистики с определением параметрического t-критерия по Стьюденту. Использовались стандартные программы Microsoft Excel. В работе приводятся средняя арифметическая (M), ошибка средней (m) и число наблюдений (n), равное числу обследованных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты биомеханических исследований пациентов двух групп представлены в таблицах 1 и 2, где указаны значения для оперированной конечности (показатель) и процент асимметрии относительно интактной (неоперированной) конечности.

У пациентов I группы в ближайшие сроки наблюдения (1-6 мес.) временные параметры цикла шага соответствуют значениям нормы. Асимметрия показателей периодов переката через стопу, переноса конечности над опорой и одноопорного периода шага оперированной и интактной конечностей не превышают 5 % (не более 0,02 секунды). На оперированной и интактной конечностей регистрируются уменьше- ние амплитуды составляющих главного вектора опорных реакций – уменьшение амплитуды переднего и заднего толчков, демпферный провал. При этом наиболее выражены снижение и асимметрия значений переднего толчка и, как следствие, увеличение показателя соотношения задний/передний толчок. Умеренное снижение силовых показателей цикла шага и на интактной конечности является компенсаторноприспособительной реакцией, отражающей «правило оптимума походки» - здоровая конечность подстраивается под больную [3]. У всех пациентов на кривой плавности графиков суммарной нагрузки на стопы сохранен демпферный провал, что является критерием сохранения рессорной функции стопы. Только у одного пациента через 1 месяц после операции регистрировалось слабо выраженное нарушение плавности по восходящей кривой переднего толчка по типу нарушения амортизационного подгибания коленного сустава, которое при контрольном обследовании через 3 месяца отсутствовало.

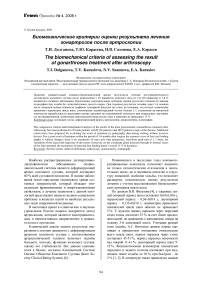

Таблица 1

Основные расчетные показатели подограммы оперированной конечности после артроскопии коленного сустава (I группа, n=16, М±т)

|

Показатели |

Ближайший результат (до 6 мес.) |

Отдаленный результат (свыше 1 года) |

||

|

показатель |

асимметрия (%) |

показатель |

асимметрия (%) |

|

|

Длительность цикла шага (сек) |

0,69±0,008 |

3,55±0,56 |

0,69±0,008 |

2,84±0,63 |

|

Период переката через стопу (сек) |

0,41±0,003 (59,4 %) |

3,32±1,08 |

0,41±0,005 (59,4 %) |

2,36±0,78 |

|

Период переноса конечности над опорой (сек) |

0,28±0,004 (40,5 %) |

3,8±0,7 |

0,28±0,006 (40,5 %) |

2,56±0,53 |

|

Двуопорный период шага (сек) |

0,07±0,011 (10,1 %) |

9,4±0,85 |

0,07±0,008 (10,1 %) |

9,6±0,98 |

|

Одноопорный период шага (сек) |

0,28±0,013 (40,5 %) |

3,8±0,70 |

0,28±0,004 (40,5 %) |

2,56±0,53 |

|

Время регистрации переднего толчка (сек) |

0,09±0,01 (13,0 %) |

20,1±1,95* |

0,07±0,005 (10,1 %) |

9,7±0,43 |

|

Время регистрации заднего толчка (сек) |

0,32±0,022 (46,4 %) |

4,72±1,18 |

0,32±0,005 (46,4 %) |

4,13±0,65 |

|

Время регистрации демпферного провала (сек) |

0,20±0,027 (28,9 %) |

6,65±1,27 |

0,17±0,006 (24,6 %) |

5,96±0,98 |

|

Главный минимум нагрузки (% от веса) |

10,27±3,01 |

42,1±7,71* |

28,6±1,34 |

14,0±2,76 |

|

Передний толчок (% от веса) |

23,5±2,83* |

24,2±4,23* |

46,8±4,2 |

6,8±1,15 |

|

Задний толчок (% от веса) |

59,9±3,12* |

13,9±2,99 |

72,1±2,82 |

8,1±3,9 |

|

Соотношение задний/передний толчок |

2,76±0,48* |

27,2±6,45* |

1,63±0,75 |

11,9±3,26 |

|

Вариабельность траектории ЦД (% от ширины стопы) |

17,5±1,12 |

31,5±6,52* |

16,6±2,11 |

20,6±4,93* |

|

Длина траектории ЦД (% от длины стопы) |

58,0±3,0* |

10,9±2,53* |

64,0±1,66 |

2,8±0,66 |

|

Площадь траектории ЦД (усл. ед.) |

37,3±7,81* |

12,0±1,05 |

||

|

Асимметрия средней максимальной нагрузки на стопы в статике (%) |

27,05±4,65* |

10,9±1,95 |

||

|

Асимметрия средней максимальной нагрузки на стопы в динамике (%) |

6,05±3,17 |

6,6±1,05 |

||

|

Асимметрия динамометрии разгибателей голени (%) |

23,9±2,95* |

7,2±0,44 |

||

|

Асимметрия динамометрии сгибателей голени (%) |

21,7±1,7* |

1,5±0,49 |

||

Таблица 2

Основные расчетные показатели подограммы оперированной конечности после артроскопии коленного сустава (II группа, n=13, М±т)

|

Показатели |

Ближайший результат (до 6 мес.) |

Отдаленный результат (свыше 1 года) |

||

|

показатель |

асимметрия (%) |

показатель |

асимметрия (%) |

|

|

Длительность цикла шага (сек) |

0,76±0,008 |

7,55±1,51* |

0,79±0,008 |

5,84±1,78* |

|

Период переката через стопу ( сек) |

0,45±0,005 (59,2 %) |

6,2±1,06* |

0,50±0,026 (63,3 %) |

6,14±1,32* |

|

Период переноса конечности над опорой (сек) |

0,31±0,011 (40,7 %) |

8,9±1,96* |

0,29±0,007 (36,7 %) |

6,42±1,13* |

|

Двуопорный период шага (сек) |

0,08±0,002 (10,5 %) |

19,4±2,62* |

0,11±0,011 (13,9 %) |

15,9±3,25* |

|

Одноопорный период шага (сек) |

0,30±0,005 (39,5 %) |

8,9±1,96* |

0,28±0,004 (35,4 %) |

6,24±1,43* |

|

Время регистрации переднего толчка (сек) |

0,12±0,011 (15,7 %) |

37,5±4,52* |

0,13±0,011 (16,5 %) |

15,8±3,46 |

|

Время регистрации заднего толчка (сек) |

0,38±0,011 (50,0 %) |

10,6±2,57* |

0,35±0,016 (44,3 %) |

10,3±3,61* |

|

Время регистрации демпферного провала (сек) |

отсутствует |

отсутствует |

отсутствует |

отсутствует |

|

Главный минимум нагрузки (% от веса) |

отсутствует |

отсутствует |

отсутствует |

отсутствует |

|

Передний толчок (% от веса) |

47,8±13,6 |

34,5±6,23* |

53,6±3,77 |

12,4±2,83 |

|

Задний толчок (% от веса) |

54,7±3,2* |

34,5±8,65* |

76,0±4,12 |

21,6±5,71* |

|

Соотношение задний/передний толчок |

1,46±0,24 |

12,7±1,45* |

1,45±0,09 |

19,6±4,81* |

|

Вариабельность траектории ЦД (% от ширины стопы) |

26,0±1,03* |

15,0±1,75 |

17,0±2,26 |

28,2±5,07* |

|

Длина траектории ЦД (% от длины стопы) |

56,0±4,0* |

9,5±2,03* |

54,1±1,77* |

7,07±1,13* |

|

Площадь траектории ЦД (усл. ед.) |

34,0±13,6* |

10,3±1,66 |

||

|

Асимметрия средней максимальной нагрузки на стопы в статике (%) |

42,8±7,03* |

19,1±4,07* |

||

|

Асимметрия средней максимальной нагрузки на стопы в динамике (%) |

30,8±7,77* |

9,84±3,08 |

||

|

Асимметрия динамометрии разгибателей голени (%) |

33,9±3,65* |

7,5±1,69 |

||

|

Асимметрия динамометрии сгибателей голени (%) |

48,6±1,3* |

1,6±0,35 |

||

Примечание к таблицам 1 и 2: * - показана достоверность (р<0,05) различия относительно значений нормы по данным литературы.

Мы также регистрируем на интактной конечности увеличение вариабельности траектории центра давления на координатной плоскости на 30 %. В статике в 3 раза увеличена площадь траектории общего центра давления на координатной плоскости, сохраняется асимметрия нагружения конечности до 30 % с опорой преимущественно на здоровую конечность. В динамике, за счет компенсаторных реакций походки, асимметрия нагружения конечностей уменьшается до нормы. Сохраняется асимметрия динамометрии показателей сгибателей и разгибателей голени до 25-30 %.

При контрольном обследовании через 1 год, 1,5 и 2 года у пациентов I группы динамометрия и все временные и силовые показатели цикла шага соответствуют норме. Асимметрия нагружения стопы в статике и при ходьбе, а также показатели динамометрии не превышает физиологических значений. Сохраняется на интактной конечности увеличение на 20 % вариабельности траектории центра давления на координатной плоскости при нормальных значениях на оперированной. Компенсаторно-приспособительный механизм, отражающий «правило оптимума походки», регистрируется у этих пациентов длительное время, что может быть и следствием сформированного неправильного стереотипа походки.

У пациентов II группы в ближайшие сроки наблюдения (1-6 мес.) снижен темп походки и соответственно увеличена длительность цикла шага на 10-12 %. Но периоды переката через стопу, переноса конечности над опорой и одноопорного периода шага оперированной конечности сохранены в процентном отношении относительно всего цикла шага. Асимметрия всех временных показателей цикла шага достоверно превышает допустимую норму. Как проявление компенсаторно-приспособительной реакцией, отражающей «правило оптимума походки» отмечается уменьшение амплитуды составляющих главного вектора опорных реакций на интактной конечности при сохранении до нормы на оперированной конечности абсолютных значений амплитуды переднего толчка, при этом у всех пациентов отсутствует регистрация демпферного провала – отсутствие рессорной функции стопы. Асимметрия толчковых показателей (на больной конечности больше, чем на интактной) составля- ет в среднем 30 %. У всех пациентов кривая плавности графиков суммарной нагрузки на стопы была изменена на оперированной конечности и, в некоторых случаях, на интактной. Регистрировалось нарушение плавности по восходящей кривой переднего толчка по типу нарушения амортизационного подгибания коленного сустава (77 % наблюдений, 10 человек); на участке демпферного провала имелись дополнительный пик или волна, что интерпретировалось как избыточное сгибание коленного и/или тазобедренного сустава (46 % наблюдений, 6 человек).

Имеет место увеличение в 1,5-2 раза вариабельности траектории центра давления на координатной плоскости как на больной, так и на интактной конечностях. В 3-4 раза увеличена площадь траектории общего центра давления на координатной плоскости, сохраняется асимметрия нагружения конечности в статике и в динамике до 30-50 % с опорой преимущественно на неоперированную конечность. Асимметрия динамометрии показателей сгибателей и разгибателей голени до 30-50 %.

При контрольном обследовании через 1 год, 1,5 и 2 года у пациентов II группы сохраняется асимметрия временных показателей цикла шага. На оперированной и интактной конечностях регистрируются увеличение амплитуды составляющих главного вектора опорных реакций, но демпферный провал на оперированной конечности отсутствует. Вследствие компенсаторноприспособительного механизма, отражающего «правило оптимума походки», на интактной конечности регистрируется увеличение на 2535 % вариабельности траектории центра давления на координатной плоскости при нормальных его значениях на оперированной. Сохраняется в статике асимметрия нагружения конечности. В динамике, за счет компенсаторных реакций походки, асимметрия нагружения конечностей уменьшается до физиологических критериев. В 50 % наблюдений регистрировалось нарушение плавности по восходящей кривой переднего толчка по типу нарушения амортизационного подгибания коленного сустава.

Проводимое консервативное лечение пациентов из II группы на этапах наблюдения давало четкий положительный клиникобиомеханический эффект.

ВЫВОД

Показатели динамометрии у данной группы пациентов не являются диагностически значимыми в оценке результата лечения. В ближайшие сроки после операции у всех пациентов сила мышц оперированной конечности снижена и ее восстановление (которое мы наблюдаем у всех пациентов) не коррелирует с количественными критериями подографии.

Сравнительный клинико-биомеханический анализ результатов лечения позволил выработать дополнительные критерии оценки результата лечения по данным подографии при ходьбе без дополнительных средств опоры.

Хороший результат лечения:

через 3-6 месяцев после операции кривая плавности графиков суммарной нагрузки на стопы не изменена;

отсутствует асимметрия временных параметров цикла шага;

соотношение задний/передний толчок больше 1,7;

увеличение на интактной конечности вариабельности траектории центра давления на координатной плоскости при нормальных значениях его на оперированной;

асимметрия максимальной нагрузки на стопу в динамике не превышает 15 %.

Удовлетворительный результат лечения:

через 3-6 месяцев после операции кривая плавности графиков суммарной нагрузки на стопы изменена;

имеется выраженная асимметрия временных параметров цикла шага;

увеличение как на больной, так и на интактной конечностях (больше на больной) вариабельности траектории центра давления на координатной плоскости;

асимметрия максимальной нагрузки на стопу в динамике более 25 %.