Биомеханические методы анализа механизмов восстановления ходьбы пациентов в поздний период восстановления после инсульта

Автор: Бронников В.А., Смычк В.Б., Склянная К.А., Няшин Ю.И., Никитин В.Н.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (78) т.21, 2017 года.

Бесплатный доступ

В востановительном периоде инсульта пациент приобретает такой вид стереотипа ходьбы, который связан с работой сохранных двигательных единиц. При попытках пациента восстановить двигательную активность организм мобилизирует оставшиеся возможности, минимизирует энергетические затраты и изменяет естественные алгоритмы движений. Упрощение алгоритмов ходьбы связано в основном с тем, что минимизируется разновидность движений и количество вовлекаемых мышц в ходьбу. Так, нормальный стереотип ходьбы, связанный с работой голеностопного, коленного и тазобедренного суставов, сменяется патологическим, который характеризуется работой в основном только тазобедренного сустава. Работа тазобедренного сустава меняется с ротации вокруг оси, перпедикулярной сагиттальной плоскости, на вращение вокруг оси, которая направлена под углом к аксиальной плоскости. Авторы предполагают, что это связано с включением в процесс ходьбы мышц туловища, что обусловлено с большими амплитудами перемещения его центра масс. В статье рассмотрено изменение перераспределения реакций опор между здоровой и пораженной конечностью после инмульта. Изучение биомеханических принципов, влияющих на развитие патологического стереотипа ходьбы, благодаря которым можно понять, как можно повлиять на более быстрое восстановление правильного стереотипа, а также выбрать индивидуальные методики физической реабилитации и ортезирования, позволяющие привести патологический стереотип к норме.

Биомеханика ходьбы, инвалидизация пациентов, восстановление после инсульта, компенсаторные механизмы

Короткий адрес: https://sciup.org/146281837

IDR: 146281837 | УДК: 531/534: | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2017.4.10

Текст научной статьи Биомеханические методы анализа механизмов восстановления ходьбы пациентов в поздний период восстановления после инсульта

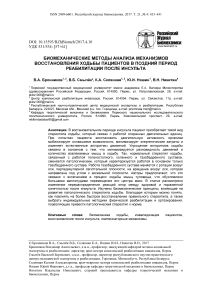

При восстановлении двигательной активности (мобильности) после мозгового инсульта нормальный стереотип ходьбы замещается патологическим (наиболее частой разновидностью которого является циркумдуцирующая походка). Циркумдуцирующая походка связана с полукруглым движением прямой ногой вокруг туловища (рис. 1).

При циркумдуцирующей походке нарушается привычная работа мышц тазобедренного сустава. Это связано с тем, что после инсульта повышается тонус в мышцах-разгибателях паретичной ноги, что связано с активацией познотонических рефлексов (рефлексы положения, обеспечивают перераспределение мышечного тонуса при изменении позы) за счет растормаживания моторных зон коры с целью обеспечения постурального контроля [3, 5]. В данных мышцах возникает спастичность (тонус по модифицированной шкале Ашфорт 3–4 балла), которая позволяет удержать тело в вертикальном положении, но приводит к иммобилизации голеностопного и коленного суставов. Нормальная работа трех суставов (голеностопного, коленного и тазобедренного суставов) заменяется работой только тазобедренного суставов, причем в несвойственной ему манере.

В настоящее время активно исследуются различные методики анализа позы и ходьбы при различных патологиях [4, 7, 8]. Особенности анализа походки у постинсультных пациентов связаны с широким распространением аппаратных методик восстановления ходьбы, что диктует необходимость использования более объективных методов оценки параметров произвольных движений. Анализ ходьбы затрагивает оценку биомеханических параметров движений в суставах: углов вращения, угловых скоростей и ускорений [9]. По мнению авторов, биомеханический анализ нормального и патологического стилей ходьбы позволит приблизиться к пониманию процессов восстановления двигательных способностей пациентов и разработать методики и подходы к восстановлению ходьбы, т.е. максимально приблизить патологический двигательный стереотип к правильному физиологическому.

Рис. 1. Циркумдуцирующая походка (полукруглое движение прямой ногой вокруг туловища)

Методы и материалы

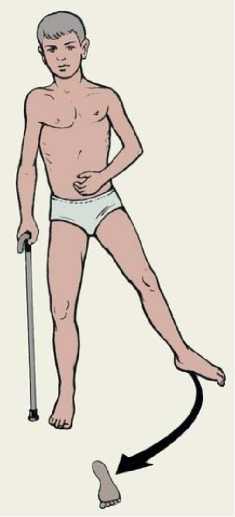

Для понимания причин увеличения амплитуды смещения центра масс туловища при циркумдуцирующей походке рассмотрим тело человека как систему тел (рис. 2, а ).

Тело разбивается на привычные в литературе звенья. В данной статье мы рассмотрим еще более упрощенный случай, связанный с тем, что будем считать туловище, голову, верхние конечности одним твердым телом (рис. 2, а ).

Возьмем два случая положения равновесия тела человека в вертикальной плоскости:

-

1) при нормальном расположении нижних конечностей (см. рис. 2, а );

-

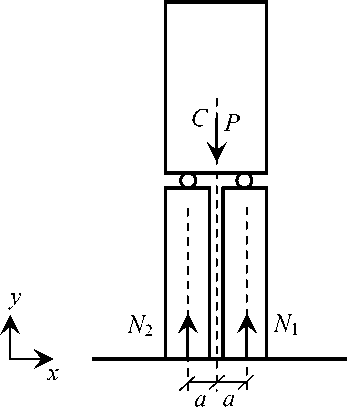

2) при патологическом расположении одной из нижних конечностей, когда пораженная нижняя конечность отведена вбок (см. рис. 2, б ).

a

Рис. 2. Модель тела человека ( P – вес тела; С – центр масс всего тела) (вид спереди): а – при нормальном расположении нижних конечностей ( N 1 – реакция опоры левой ноги; N 2 – реакция опоры правой ноги); б – при патологическом расположении одной из нижних конечностей ( N 1* – реакция опоры левой ноги; N 2* – реакция опоры правой ноги)

б

Результаты

Запишем систему уравнений для определения реакций опор для первого случая (рис. 3, а ):

'E F , = N 1 + N 2 - P = 0,

У M = Na - Na = 0.

C 1 2

<

Решением данной системы будет то, что N 1 = N 2 = P /2.

Запишем систему уравнений для определения реакций опор для второго случая (см. рис. 3, б ):

E F, = N 1 + N 2 - P = 0, E M C = N 1* с - N 22 ь = 0.

Решением данной системы будет то, что N 1

Pb Pc

-----, N 2 =-----. b + c b + c

Чтобы качественно сравнить реакции для двух вышеупомянутых случаев, возьмем случай, когда c = a /2, b = 2 a . В результате получим, что N 1 = 0,8 P, N 2* = 0,2 P .

Соответственно, сравнив реакции N 1 , N 2 , N 1* , N 2* , можно сделать вывод о том, что здоровая нога возьмет на себя дополнительно 30% нагрузки от веса тела, что непременно скажется на состоянии тазобедренного сустава данной конечности, а пораженная конечность примет на себя только 20% от веса тела.

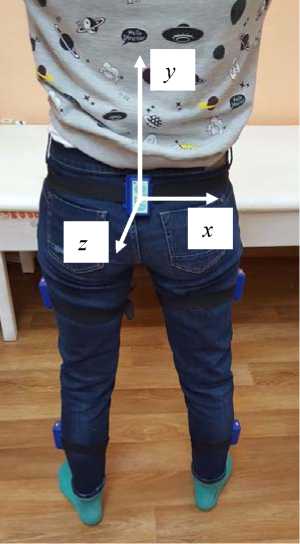

Указанные расстояния a , b , c , фигурирующие в расчетах, могут быть определены при диагностике и анализе походки. Изменения амплитуды смещения центра масс, в частности, смещения линии действия веса тела к линии действия реакции в здоровой конечности на расстояние d = a - c и изменение расстояния d на величину e, могут быть оценены в первом приближении благодаря системе «Траст-М» (рис. 3) (датчик, оценивающий изменение углов относительно трех взаимно перпендикулярных осей, размещается в районе пояса, соответствующем приблизительному расположению центра масс тела).

Рис. 3. Крепление датчика на пояс

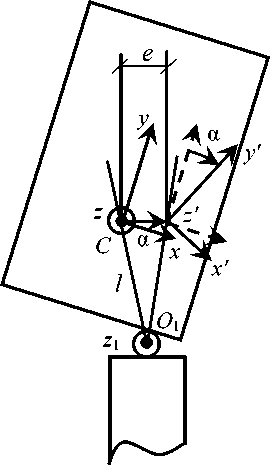

Рис. 4. Смещение центра масс тела C на величину e при выполнении шага, которому соответствует угол α (система координат xyz жестко связана с центром масс тела C, система координат x'y'z' отражает положение туловища при повороте вокруг оси z1 (точки O1))

От угла поворота α вокруг оси z (центра масс тела C ) в первом приближении можно перейти к смещению координаты центра масс тела C вдоль оси x , приняв допущение, что при наклоне тела вбок в процессе выполнения шага происходит поворот вокруг оси z 1 (точки O 1 ), проходящей через тазобедренный сустав и параллельной оси z , т.е. e ≈ l α (рис. 4).

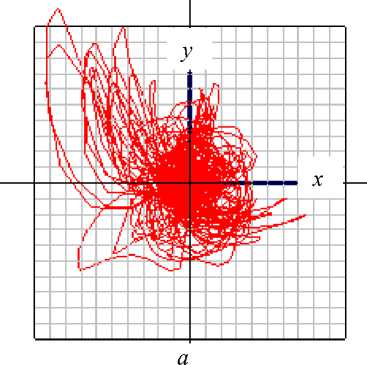

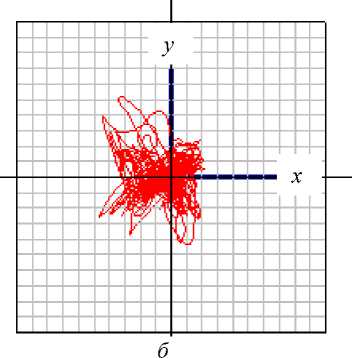

На рис. 5 приведена диаграмма угла поворота, т.е. угла α, вокруг оси z , перпендикулярной фронтальной плоскости. Этот угол отражает в первом приближении, на сколько происходит поворот вокруг каждого из тазобедренных суставов в процессе ходьбы.

Рис. 5. Диаграммы угла поворота α вокруг оси z , перпендикулярной фронтальной плоскости (сетка имеет цену деления 0,1 градуса): а – при патологии (при циркумдуцирующей походке); б – в норме

Сравнив диаграммы углов поворота при циркумдуцирующей походке и в норме, можно сделать вывод, что при указанном патологическом стиле ходьбы имеется явная несимметрия относительно осей x и y .

Соответственно, зная расстояние l для конкретного пациента и диаграмму угла α, можно в первом приближении оценить, на сколько меняются реакции опор здоровой и пораженной ног в процессе выполнения шага.

Знание особенностей формирования патологического стереотипа ходьбы дает возможность не только планировать индивидуальную программу реабилитационных мероприятий, но и выбирать методы аппаратной кинезиотерапии согласно выраженности имеющихся биомеханических нарушений, а также разрабатывать индивидуализированную коррекцию патологического стереотипа при помощи технических средств реабилитации. Понимание механизмов формирования патологического стереотипа, а также оценка его степени выраженности с помощью определения биомеханических параметров ходьбы дает возможность осуществлять более индивидуализированные реабилитационные программы, а также повысить эффективность двигательной реабилитации у пациентов после инсульта. Оценка степени выраженности двигательных нарушений у пациента в поздний восстановительный период инсульта определяет дальнейшую стратегию, связанную либо с активацией специфических двигательных зон и восстановлением истинной функции ходьбы, либо с обеспечением функции ходьбы за счет компенсаторных механизмов [1, 2].

Заключение

Таким образом, было показано, что при циркумдуцирующей походке, связанной с полукруглым движением прямой ногой вокруг туловища, при опоре на обе (здоровую и пораженную) нижние конечности происходит перераспределение опорных реакций, которые повлияют на суставные реакции в тазобедренном, а также коленном и голеностопном суставах. Благодаря системе «Траст-М» получены зависимости углов, угловых скоростей от времени. Эта информация совместно с индивидуальными данными пациента может стать основой для анализа изменения опорных реакций, а далее и суставных реакций в указанных суставах с течением времени, что обеспечит необходимые знания о механизмах формирования, биомеханических особенностях и степени выраженности патологического стереотипа ходьбы после инсульта.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Пермского края в лице Министерства образования и науки Пермского края (Соглашение № С-26/004-01 от 12.01.2015 о предоставлении и целевом использовании субсидии на реализацию научного проекта международной исследовательской группой ученых на базе государственного образовательного учреждения и (или) научной организации Пермского края).

Список литературы Биомеханические методы анализа механизмов восстановления ходьбы пациентов в поздний период восстановления после инсульта

- Бронников В.А., Смычек В.Б., Мавликаева Ю.А., Склянная К.А., Кравцов Ю.И., Плотникова О.А., Вильдеман А.В. Оценка восстановления двигательных функций у постинсультных пациентов в процессе комплексной реабилитации с использованием роботизированной кинезиотерапии // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2016. - Т. 116, № 9. - С. 30-34.

- Бронников В.А., Смычек В.Б., Мавликаева Ю.А., Склянная К.А., Кравцов Ю.И., Горбачева А.О., Вильдеман А.В. Характеристика стабилометрических и клинических показателей у пациентов с последствиями инсульта в процессе комплексной реабилитации // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2016. - Т. 116, № 8. - С. 65-70.

- Дамулин И.В., Кононенко Е.В. Двигательные нарушения после инсульта: патогенетические и терапевтические аспекты // Consilium medicum. - 2007. - № 2. - С. 86-91.

- Деревцова С.Н., Зайцева О.И., Медведева Н.Н. Исследование ходьбы больных с синдромом центрального гемипареза // Вестник новых медицинских технологий. - 2012. - № 2. - С. 117-120.

- Екушева Е.В., Дамулин И.В. Реабилитация после инсульта: значение процессов нейропластичности и сенсомоторной интеграции // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2013. - № 12. - С. 35-41.

- Скворцов Д.В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами. - М.: МБН, 2007. - 617 с.

- Скворцова В.И., Иванова Г.Е., Климов Л.В., Скворцов Д.В. Тестирование баланса в вертикальном положении и функции ходьбы у больных с церебральным инсультом // Вестник восстановительной медицины. - 2012. - № 6. - С. 22-25.

- Huang V.S., Krakauer J.W. Robotic neurorehabilitation: a computational motor learning perspective // Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. - 2009. - № 6. - С. 5.

- Kollen B., van de Port I., Lindeman E., Twisk J., Kwakkel G. Predicting improvement in gait after Stroke: a longitudinal prospective study // Stroke. - 2005. - Vol. 36. - P. 2676-2680.