БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ

Автор: М.Н. Мартынова, О.Б. Немцев, М.С. Шубин, И.К. Гунажоков

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Изучение биомеханических особенностей прыжковых упражнений как средств развития физических качеств, не нуждающихся в дополнительном оборудовании, специальном пространстве и финансовых затратах, является несомненным преимуществом для использования их студентами на регулярной основе. Целью исследования являлось биомеханическое обоснование использования прыжковых упражнений в процессе развития физических качеств студентов. Методы исследования. 24 мужчин и 15 женщин, являющихся студентами высших учебных заведений, выполняли следующие прыжковые упражнения: «скачки на одной ноге», «прыжки с ноги на ногу», «скачки на двух ногах», «прыжки на одной ноге», «бег прыжками» и «прыжки на двух ногах». Для оценки достоверности различий рассматриваемых биомеханических параметров в батарее изучаемых упражнений использовался критерий Фридмана, попарное сравнение осуществлялось при помощи критерия Вилкоксона с последующим применением поправки Холма-Бонферрони на множественное сравнение. Результаты исследования. Было установлено, что для «скачков на одной ноге», «бега прыжками» и «скачков на двух ногах» характерны большие, чем в остальных прыжках время полёта, длина шага, скорость перемещения, угловые амплитуды движений в голеностопном и коленном суставах в фазе отталкивания, что в совокупности с большей скоростью изменения углов в изучаемых суставах нижних конечностей, может свидетельствовать об их более выраженном скоростно-силовом характере, но и о более высокой травмоопасности. «Скачки на одной ноге», «прыжки с ноги на ногу», «бег прыжками» и «скачки на двух ногах» в связи со значительной угловой амплитудой в коленном и голеностопном суставах в фазе отталкивания и в совокупности с большей длиной шага могут быть рекомендованы к использованию в процессе физического воспитания с целью повышения гибкости в суставах нижних конечностей. Упражнение «прыжки на одной ноге», характеризующееся наименьшими скоростями изменения углов в голеностопном и коленном суставах в фазе отталкивания, может рассматриваться в качестве средства развития скоростно-силовой выносливости занимающихся. Заключение. Полученные в исследовании данные о биомеханических особенностях прыжковых упражнений, делает обоснованным их использование в процессе развития физических качеств студентов различного уровня подготовленности.

Прыжковые упражнения, угловая амплитуда, скорость изменения углов.

Короткий адрес: https://sciup.org/142243432

IDR: 142243432 | УДК: 796.431 | DOI: 10.53742/1999-6799/1_2025_43-48

Текст научной статьи БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ

Актуальность. В настоящее время наблюдается низкий уровень физической подготовленности большого числа студентов [1, с. 75 и др.]. Это делает актуальным использование в их физическом воспитании не только новых, модных систем физических упражнений, интерес к которым у студенчества столь же быстро угасает, сколь и растёт, но и общеизвестных упражнений, биомеханические и физиологические особенности которых, тем не менее, мало изучены, что оставляет невостребованными значительные резервы обоснованного их использования при развитии физических качеств и способностей. Изучение биомеханических особенностей простых и общедоступных физических упражнений с целью дальнейшего их использования в процессе физического воспитания студентов, может повысить его эффективность, оказав благоприятное влияние на рост физической подготовленности студенческой молодёжи, что в свою очередь отразится на укреплении и сохранении их здоровья. Несомненно, к таким общеизвестным упражнениям относится широкий круг различных прыжков. Большое число прыжковых упражнений являются доступными и простыми средствами развития различных физических качеств. Так, имеются исследования о воздействии прыжковых упражнений на развитие силы у пожилых людей [3, с. 2855], на высоту вертикального прыжка и на показатели анаэробной выносливости [2, с. 92, 4, с. 708]. Помимо этого, показано, что прыжковые упражнения оказывают положительный эффект на параметры, связанные со здоровьем: состав тела, артериальное давление и др. [5, с. 286]. Несмотря на немалое количество исследований о применении прыжковых упражнений в процессе физической подготовки, не уделялось внимание научному обоснованию использования прыжковых упражнений в процессе физической подготовки современных студентов, как группы людей, часто ведущих малоподвижный образ жизни и, как говорилось раннее, имеющих низкий уровень физической подготовленности. Существуют доказательства, указывающие на связь между ведением физически малоактивного образа жизни и риском возникновения ряда проблем со здоровьем: сердечно-сосудистые заболевания, диабет и так далее [3, с. 2844]. В связи с этим изучение биомеханических особенностей прыжковых упражнений как средств развития физических качеств, не нуждающихся в дополнительном оборудовании, специальном пространстве и финансовых затратах, что является несомненным преимуществом для использования их студентами на регулярной основе, позволило бы получить знания, позволяющие научно обоснованно встраивать их в процесс физического воспитания студенческой молодёжи, чем повысить его эффективность. В связи с этим целью исследования являлось биомеханическое обоснование использования прыжковых упражнений в процессе развития физических качеств студентов.

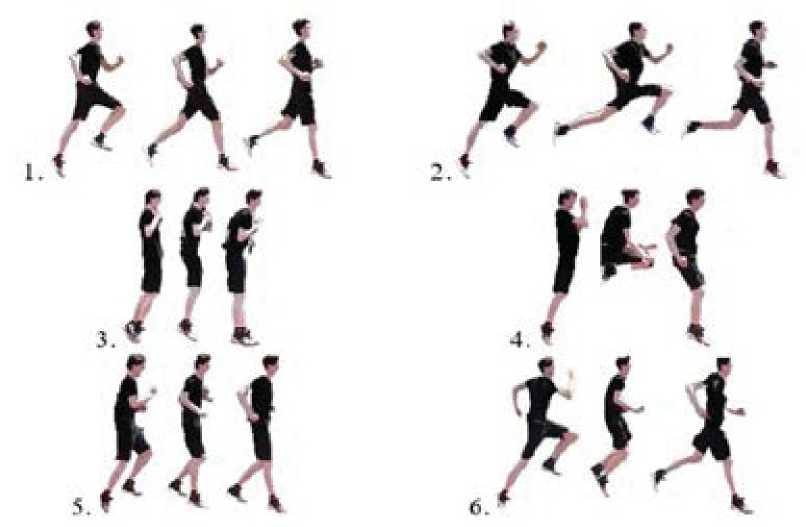

Методика. Для определения биомеханических особенностей прыжковых упражнений в течение одного дня был проведён эксперимент, в котором приняли участие студенты: 24 мужчины (19,8 ± 1,0 года, рост 177,9 ± 17,9 см, вес 77,5 ± 23,5 кг) и 15 женщин (19,9 ± 1,7 года, рост 166,7 ± 6,2 см, вес 55,5 ± 8,1 кг). В начале эксперимента испытуемые выполняли разминку, которая включала в себя бег трусцой (936,74 метра) и общеразвивающие упражнения. Затем на синтетическом покрытии на дистанции 30 метров они выполняли прыжковые упражнения, отобранные попарно с учётом предположительного уровня их нагрузки на опорно-двигательный аппарат: «прыжки на одной ноге», «прыжки с ноги на ногу» (с акцентом вверх) и «прыжки на двух ногах» сочетались со «скачками на одной ноге» (с подтягиванием колена опорной ноги вверх), «бегом прыжками» и «скачками на двух ногах» (рис. 1).

На 20-м метре дистанции осуществлялась видеосъёмка техники выполнения прыжковых упражнений при помощи камеры Casio Exilim EX-ZR700 (частота съёмки – 240 кадров в секунду). Для двумерного видеоанализа использовалось программное обеспечение Kinovea – 0.9.5. Анализировались следующие характеристики прыжковых упражнений: угол постановки ноги на опору (угол между лучом из голеностопного сустава опорной ноги через тазобедренный сустав со стороны опорной ноги и горизонталью в сторону, обратную движению испытуемого), длина шага (расстояние между координатами по горизонтали носка стопы при касании опоры в одном шаге и последующем шаге одной и другой ногой), время полёта (время от первого кадра видеозаписи после отрыва от опоры до последнего кадра перед касанием опоры), время опоры (время от первого кадра соприкосновения с опорой до кадра отрыва от опоры), частота шагов (отношение одного шага ко времени его выполнения), скорость перемещения (отношение длины шага ко времени между касаниями

Рисунок 1. Прыжки, изучавшиеся в исследовании: 1 – «прыжки с ноги на ногу» (с акцентом вверх), 2 – «бег прыжками», 3 – «прыжки на двух ногах», 4 – «скачки на двух ногах», 5 – «прыжки на одной ноге», 6 «скачки на одной ноге» (с подтягиванием колена опорной ноги вверх)

опоры в одном и последующем шаге), угловая амплитуда движений в голеностопном и коленном суставах (разница между углами в момент отрыва и момент вертикали) и скорость изменения углов в голеностопном и коленном суставах (отношение угловой амплитуды движения в названных выше суставах ко времени отталкивания) в фазе отталкивания, горизонтальная (разница координат общего центра масс тела (ОЦМТ) по горизонтали в момент касания опоры и за десять кадров до него, отнесённая ко времени между этими моментами (≈ 0,042 с)) и вертикальная (разница координат ОЦМТ по вертикали в момент касания опоры и за десять кадров до него, отнесённая ко времени между этими моментами (≈ 0,042 с)) скорости приземления.

Все данные представлены как групповые средние значения ± стандартные отклонения (расчёты производились в Excel). Нормальность распределения полученных данных определялась при помощи теста Шапиро-Уилка. Для сравнения средних значений между всеми группами применялся критерий Фридмана (использовалось программное обеспечение SPSS – 13.0). Для попарного сравнения выборочных средних был использован непараметрический критерий Вилкоксо-на с последующим применением поправки Холма-Бон-феррони на множественное сравнение.

Результаты и обсуждение. Как следует из анализа данных таблицы 1, наибольшие значения вертикальной скорости приземления среди всех рассматриваемых упражнений отмечены в «прыжках с ноги на ногу» – 1,19 м/с (p = от 0,000 до 0,007, различия с «прыжками на двух ногах» недостоверны, p = 0,379), «прыжках на двух ногах» – 1,19 м/с (p = от 0,000 до 0,005, как уже было отмечено выше, различия с «прыжками с ноги на ногу»

недостоверны, p = 0,379), «скачках на одной ноге» – 1,41 м/с (p = от 0,000 до 0,001), и «скачках на двух ногах» – 1,71 м/с (p = 0,000). Это позволяет предполагать наличие в данных упражнениях значительных сил амортизации и отталкивания в вертикальном направлении. Наибольшая скорость перемещения – 4,12 м/с (достоверно большая, чем во всех рассматриваемых упражнениях, p = 0,000, кроме «прыжков с ноги на ногу», p = 0,238) в сочетании с наибольшим показателем горизонтальной скорости приземления – 4,20 м/с (различия недостоверны между рассматриваемыми упражнениями, кроме «прыжков на одной ноге», p = 0,013) может свидетельствовать о том, что «бег прыжками» является упражнением ярко выраженного скоростно-силового характера для мышечных групп, обеспечивающих перемещение занимающегося в горизонтальном направлении.

Наименьшие скорость перемещения – 1,59 м/с (достоверно наименьшая, чем во всех рассматриваемых упражнениях, p = 0,000, кроме «скачков на двух ногах», p = 0,667) и длина шага – 0,73 м (p = от 0,000 до 0,011) в совокупности с одной из наименьших частотой шагов – 2,17 шагов/с (достоверно наименьшая, чем во всех рассматриваемых упражнениях, p = от 0,000 до 0,008, кроме «прыжков на одной ноге», p = 0,994) (меньше только в «скачках на двух ногах»), наблюдаемые в упражнении «прыжки на двух ногах», свидетельствуют о том, что усилия, прилагаемые для выполнения данного прыжкового упражнения, являются минимальными. В связи с этим данное упражнение может выполняться при любом уровне физической подготовленности студентов, дополняя арсенал средств развития их прыжковой выносливости.

Таблица 1.

Биомеханические характеристики прыжковых упражнений (среднее арифметическое ± стандартное отклонение)

|

Упражнения* |

Характеристики** |

|||||

|

α, ° |

ν, шаг/с |

Lш, м |

V, м/с |

Vh, м/с |

Vv, м/с |

|

|

Прыжки1 |

93,4 ± 8,2 |

2,16 ± 0,18 |

0,96 ± 0,28 |

2,05 ± 0,61 |

2,17 ± 0,61 |

1,01 ± 0,23 |

|

Скачки1 |

95,9 ± 12,1 |

1,84 ± 0,16 |

1,82 ± 0,36 |

3,32 ± 0,66 |

3,29 ± 0,63 |

1,41 ± 0,28 |

|

ПСНН |

96,8 ± 13,4 |

1,95 ± 0,21 |

1,40 ± 0,29 |

2,70 ± 0,40 |

2,75 ± 0,48 |

1,19 ± 0,30 |

|

БегПр |

90,5 ± 18,1 |

2,06 ± 0,15 |

2,02 ± 0,27 |

4,12 ± 0,41 |

4,20 ± 0,39 |

1,05 ± 0,23 |

|

Прыжки2 |

90,0 ± 5,1 |

2,17 ± 0,19 |

0,73 ± 0,13 |

1,59 ± 0,27 |

1,70 ± 0,20 |

1,20 ± 0,26 |

|

Скачки2 |

90,1 ± 8,1 |

1,54 ± 0,12 |

1,16 ± 0,28 |

1,78 ± 0,38 |

1,44 ± 0,47 |

1,71 ± 0,30 |

*Прыжки1 – прыжки на одной ноге, Скачки1 – скачки на одной ноге, ПСНН – прыжки с ноги на ногу, БегПр – бег прыжками, Прыжки2 – прыжки на двух ногах, Скачки2 – скачки на двух ногах. **α – угол ноги, ν – частота шагов, Lш – длина шага, V – скорость перемещения, Vh – горизонтальная скорость приземления, Vv – вертикальная скорость приземления.

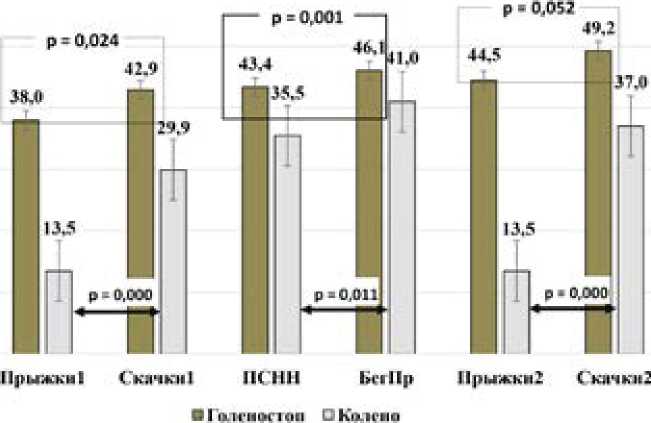

Рисунок 2. Угловая амплитуда движений в голеностопном и коленном суставах в фазе отталкивания

ш

ЭДО

Jit a «fl

.Cl эдо

ю

0,0

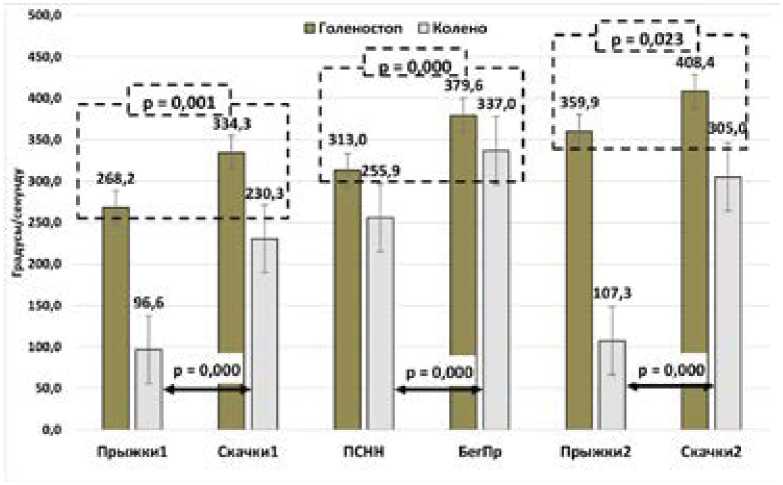

Рисунок 3. Скорость изменения углов в голеностопном и коленном суставах в фазе отталкивания

Как видно на рисунке 2, достоверно бóльшая угловая амплитуда, в совокупности с достоверно большей скоростью изменения углов (рисунок 3) в голеностопном и коленном суставах в фазе отталкивания могут свидетельствовать о более выраженном скоростно-силовом характере «скачков на одной ноге», «бега прыжками» и «скачков на двух ногах», чем «прыжков на одной ноге», «прыжков с ноги ногу» и «прыжков на двух ногах».

Однако, стоит отметить, что упражнение «бег прыжками», предъявляющее более высокие требования к координационным способностям занимающихся и являющееся более сложным для выполнения, на начальном этапе процесса физической подготовки может быть заменено на упражнение «прыжки с ноги на ногу». Значительная угловая амплитуда в голеностопном и коленном суставах в фазе отталкивания (рисунок 2) в упражнениях «скачки на одной ноге» – 42,9° и 29,9°, «прыжки с ноги на ногу» – 43,4° и 35,5°, «бег прыжками» – 46,1° и 41,0° и «скачки на двух ногах» – 49,2° и 37,0°, в совокупности с бóльшей длиной шага (таблица 1) – 1,82 м, 1,40 м, 2,02 м и 1,16 м соответственно, чем в «прыжках на одной ноге» – 38,0° и 13,5° и «прыжках на двух ногах» – 44,5° и 13,5° (длина шага равна 0,96 м и 0,73 м соответственно), может свидетельствовать о повышении растяжимости мышечно-связочного аппарата в ходе их выполнения. Поэтому первые четыре из названных прыжковых упражнений могут быть рекомендованы для повышения гибкости в суставах нижних конечностей, так как движения, совершаемые в процессе данных прыжков, выполняются до пределов анатомической амплитуды.

Во время выполнения «прыжков на одной ноге» скорость изменения углов в голеностопном (p = от 0,000 до 0,004) и коленном суставах (достоверно меньшая скорость изменения угла в коленном суставе, чем во всех рассматриваемых упражнениях, p = 0,000, кроме «прыжков на двух ногах», p = 0,788) в фазе отталкивания оказалась ниже, чем в остальных рассматриваемых прыжковых упражнениях, что даёт возможность сделать предположение о его меньшей энергозатратности и более низкой нагрузки на опорно-двигательный аппарат занимающихся (рисунок 3). Что в свою очередь, позволяет рассматривать включение «прыжков на одной ноге» в процесс развития скоростно-силовой выносливости занимающихся, имеющих невысокий уровень подготовленности.

Заключение. Анализ биомеханических особенностей выполнения прыжковых упражнений различной интенсивности показал, что для «скачков на одной ноге», «бега прыжками» и «скачков на двух ногах» характерны бóльшие, чем в «прыжках на одной ноге», «прыжках с ноги на ногу» и «прыжках на двух ногах» время полёта, длина шага, скорость перемещения, угловые амплитуды движений в голеностопном и коленном суставах в фазе отталкивания, что в совокупности с большей скоростью изменения углов в изучаемых суставах нижних конечностей, может свидетельствовать об их более выраженном скоростно-силовом характере, с одной стороны, но и о более высокой травмоопасности, с другой стороны. Это позволяет обосновать при развитии скоростно-силовых способностей студентов применение сначала менее интенсивных вариантов прыжковых упражнений и по мере роста их подготовленности – более интенсивных. Такие упражнения, как «скачки на одной ноге», «прыжки с ноги на ногу», «бег прыжками» и «скачки на двух ногах» в связи со значительной угловой амплитудой в коленном и голеностопном суставах в фазе отталкивания и в совокупности с бóльшей длиной шага могут быть рекомендованы к использованию в процессе физического воспитания с целью повышения гибкости в суставах нижних конечностей. «Прыжки на одной ноге», характеризующиеся наименьшими скоростями изменения углов голеностопном и коленном суставах в фазе отталкивания, могут рассматриваться в качестве средства развития скоростно-силовой выносливости занимающихся. Полученные в исследовании данные о биомеханических особенностях прыжковых упражнений, делает обоснованным их использование в процессе развития физических качеств студентов различного уровня подготовленности.