Биомеханические особенности статокинематических изменений опорно-двигательного аппарата у детей с патологией краниовертебральной области

Автор: Хамидулина О.Н., Погосян И.А., Ткаченко Т.Я., Марчук Ю.В.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (77) т.21, 2017 года.

Бесплатный доступ

Определена функциональная стабильность опорно-двигательного аппарата у детей с патологией краниовертебральной области. В работе представлен сравнительный анализ результатов стабило- и статокинезиометрических методов обследований 120 детей основной группы с различной патологией краниовертебральной области посттравматического и диспластического генеза и 18 детей группы сравнения без данной патологии. Изучена возможность использования стабилометрии для оценки статокинематических функций опорно-двигательного аппарата у детей с патологией краниовертебральной области. Показано, что биомеханические показатели пациентов с патологией краниовертебральной области имеют выраженные отличия от показателей группы сравнения. При этом четкого разделения между показателями основных групп выявлено не было, что объясняется преобладанием неспецифических статико-координаторных нарушений над специфическими. Выделены биомеханические критерии функциональных нарушений костно-мышечной системы у этой категории пациентов в виде смещения общего центра массы тела во фронтальной и сагиттальной плоскостях (вперёд и влево), а также увеличения длины статокинезиограммы в 3-4 раза и увеличения скорости колебаний общего центра массы тела в 1,5 раза по сравнению с контрольной группой.

Стабилометрия, статокинезиометрия, патология краниовертебральной области, дети, дискриминантный анализ, сraniovertebral zone pathology

Короткий адрес: https://sciup.org/146282068

IDR: 146282068 | УДК: 612.76:616.714.36-053.2 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2017.3.06

Текст научной статьи Биомеханические особенности статокинематических изменений опорно-двигательного аппарата у детей с патологией краниовертебральной области

Шейно-воротниковая зона благодаря многочисленным рефлекторным связям очень часто является пусковым механизмом развития патологических изменений нижележащих отделов опорно-двигательного аппарата [7, 15–18, 22, 23, 32]. Как правило, изменения в краниовертебральной области вовлекают в процесс весь позвоночный столб, и любые изменения в этой области приводят к нарушению афферентной импульсации в центральной нервной системе, что в последующем является причиной формирования патологических двигательных стереотипов [9, 12, 22, 24, 26]. В свою очередь, патологические движения и рефлексы поддерживают асимметричные нагрузки на костно-мышечную систему, что в более старшем возрасте приводит к формированию структурных изменений опорно-двигательного аппарата, а

Марчук Юрий Владимирович, к.ф.-м.н., начальник отдела автоматизированной системы управления, Екатеринбург именно сколиозам, артрозам и дегенеративно-дистрофическим изменениям костномышечной системы. В литературе нет данных о взаимовлиянии структурной патологии краниовертебральной области и функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата, не изучены закономерности развития компенсаторных механизмов костномышечной системы в ответ на врожденные или приобретенные изменения краниовертебральной области. Хотя очевидно, что под влиянием патологической импульсации из измененного позвоночно-двигательного сегмента в организме разворачивается целый комплекс рефлекторных и миоадаптивных нарушений, которые проявляются в виде различных вертеброгенных синдромов с преобладанием мышечнотонических и нейрососудистых изменений [2, 8, 14, 23]. Анализ функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата в литературе чаще всего носит описательный характер, в связи с чем объективизация статико-кинематических нарушений опорно-двигательного аппарата остается актуальной проблемой [4, 10, 13, 19, 20, 33, 34].

Материалы и методы

Всего обследовано 138 детей в возрасте от 5 до 16 лет, разделенных на пять групп по патологии краниовертебральной области:

I группа – дети с диспластическими изменениями краниовертебральной области – 36 человек;

-

II группа – дети с посттравматическими изменениями краниовертебральной области – 37 человек;

-

III группа – дети с интранатальной травмой шейного отдела позвоночника на фоне аномалий развития краниовертебральной области и синдрома недифференцированной соединительнотканной дисплазии – 26 человек;

-

IV группа – дети с постнатальной травмой шейного отдела позвоночника на фоне синдрома недифференцированной соединительнотканной дисплазии (без аномалий развития) – 21 человек;

V группа (группа сравнения) – дети без патологии краниовертебральной области – 18 человек.

Для определения функциональной стабильности опорно-двигательного аппарата у детей с патологией краниовертебральной области была проведена компьютерная стабило- и статокинезиометрия в основной стойке и с применением теста Ромберга, т.е. с выключением зрительного анализатора [27–29].

Все пациенты были проинформированы и дали письменное согласие на участие в исследовании и публикацию материалов, полученных в результате исследования.

Надо отметить, что у большинства детей основных групп были сопутствующая патология зрительного или слухового анализаторов, врожденные аномалии развития других органов и систем или сочетание нескольких заболеваний (рис. 1).

Безусловно, определенное влияние на показания стабилографии оказывают вес, рост, прием определенных фармакологических препаратов, состояние нервной системы, в том числе вестибулярного аппарата, психосоматическое состояние пациента на момент исследования, а также сопутствующая патология других органов и систем [2, 4, 6, 16, 19, 21, 24, 25, 35–37]. Однако основные статокинематические функции организма, в том числе проекция центра тяжести на плоскость опоры, у детей с 5 лет не отличаются от таковых у взрослых [3, 6, 21].

Количество 15 пациентов 10

□ Патология зрения

□ Патология слуха

□ Аномалии развития

□ Сочетанная патология

Группы исследования

I II III IV V

Рис. 1. Сопутствующая патология у обследованных детей

Всем детям с целью объективной оценки таких функций опорно-двигательного аппарата, как устойчивость стояния и рациональное распределение веса тела на нижние конечности, проводилось биомеханическое обследование с использованием компьютерного комплекса «МБН Биомеханика» (г. Москва) с программным обеспечением, включающим в себя стабилометрию и статокинезиометрию. В основе данного исследования лежит принцип регистрации положения и движения проекции общего центра масс тела на плоскость опоры, а также оценка амплитуды и частоты колебаний тела в пространстве [13, 27–30].

Для проведения стабилометрических исследований было выделено специальное помещение площадью более 3–4 м2 для предотвращения акустической дезориентации пациента в пространстве. Стабилометрическая платформа устанавливалась не менее чем в одном метре от стены. Пациент вставал на платформу босиком. Установка стоп на платформе – так называемая «американская» – стопы параллельны. Расстояние между стопами для такой установки нормировано. Нормирование предполагает привязку данного расстояния к собственным антропометрическим параметрам пациента. В процессе регистрации с открытыми глазами пациент фиксировал взгляд на специальном маркере (круг диаметром 5 см на втором мониторе компьютера), находящемся прямо перед глазами пациента (монитор стоит на специальном штативе). Во время исследования пациент стоял по возможности ровно и прямо, но в удобном для себя положении. От момента готовности пациента к исследованию и до его начала должно пройти не менее 10–20 секунд, чтобы избежать изменения значений параметров от переходных процессов. Время регистрации стабилограммы составляло 60 секунд.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием компьютерных программ Microsoft Office Excel 2007, Statgraphics , Stark , Statistica 6.0, блок дискриминантного анализа. Показатели рассчитывались с учетом среднеквадратического отклонения. Применялись параметрические и непараметрические методы статистического анализа, в том числе классические методы определения достоверности различий по Фишеру и Стьюденту. При статистической обработке результатов компьютерной стабилометрии использовались также методы дисперсионного анализа с построением графических изображений [1, 5, 11, 31].

Результаты и обсуждение

Анализ результатов стабилометрии выявил во всех группах обследованных детей, кроме группы сравнения, смещение общего центра масс тела вперед в сагиттальной плоскости и влево во фронтальной плоскости. Подобное смещение общего центра масс, вероятнее всего, обусловлено наличием кифосколиотической осанки у большинства детей, напряжением мышц воротниковой зоны и одной половины тела. Достоверных различий в основных группах статистически выявлено не было, но по сравнению с группой сравнения достоверность составила р < 0,05 (табл. 1).

Таблица 1

Среднее значение показателей смещения общего центра масс исследуемых групп в основной стойке

|

Параметр |

I группа |

II группа |

III группа |

IV группа |

V группа |

|

X , мм |

–57,14* ± 3,2 |

–48,4 ± 3,24 |

–63,73 ± 5,4 |

–61,12 ± 13,19 |

1,1 ± 1,63 |

|

Y , мм |

127,57* ± 6,82 |

131,62 ± 6,99 |

126,17 ± 6,8 |

148,73 ± 7,3 |

–29,2 ± 2,42 |

Примечание: * – достоверное различие (р ≤ 0,05) по отношению к соответствующим показателям контрольной группы; X – фронтальная плоскость; Y – сагиттальная плоскость.

При проведении теста Ромберга показатели общего центра масс существенно не изменялись, что говорит о вертикальной устойчивости обследованных детей.

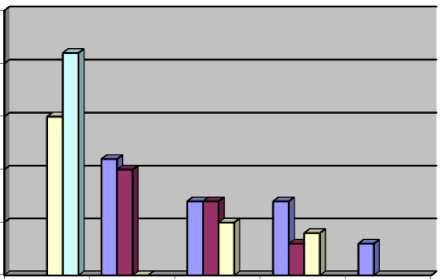

Длина статокинезиограммы у всех детей с патологией краниовертебральной области значительно превышала норму. Таким образом, у 86% пациентов этот показатель увеличивался в 3–4 раза. При этом площадь колебаний общего центра масс тела в 30–40% случаев не изменялась, кроме III группы, где этот показатель лишь в 15% случаев приближался к норме. Увеличение длины статокинезиограммы при сохранении нормальных показателей площади колебаний тела можно объяснить компенсаторными возможностями, обусловленными отсутствием патологии центрального отдела вестибулярной системы и наличием гемодинамически значимых изменений в периферических отделах (рис. 2, табл. 2).

Таблица 2

Среднее значение показателей длины и площади статокинезиограммы исследуемых групп в основной стойке

|

Параметр |

I группа |

II группа |

III группа |

IV группа |

V группа |

|

L , мм |

1146,73 ± 55,99 |

1305,57 ± 76,26 |

1247,92 ± 206,14 |

1295,5 ± 92,02 |

435,3 ± 24,5 |

|

S , мм2 |

352,76 ± 51,2 |

591,56 ± 238,79 |

235,8 ± 90,49 |

142,68 ± 248,8 |

99,5 ± 6,74 |

Примечание: L – длина статокинезиограммы; S – площадь статокинезиограммы.

При проведении теста Ромберга во всех группах, кроме группы сравнения, длина колебаний общего центра масс тела достоверно не изменялась, а площадь колебаний в 76% случаев приближалась к нормальным показателям. Нормализацию площади колебаний общего центра масс тела можно объяснить преобладанием значимости зрительного и слухового анализаторов у этого контингента пациентов.

При анализе средней скорости статокинезиограммы было отмечено увеличение этого показателя более чем в 2 раза у 80–92% детей основных групп по отношению к группе сравнения. Этот же показатель при проведении теста Ромберга существенно не изменялся. Статистически достоверных различий в основных группах выявлено не было. Но по отношению к группе сравнения, где скорость колебаний общего центра масс тела находилась в пределах возрастной нормы, изменения были статистически значимыми ( р < 0,002) (табл. 3).

Рис. 2. Образец протокола исследования

Таблица 3

Среднее значение показателя скорости колебаний общего центра масс тела исследуемых групп в основной стойке

|

Параметр |

I группа |

II группа |

III группа |

IV группа |

V группа |

|

V , мм/с |

22,48 ± 1,09 |

25,6 ± 1,49 |

22,83 ± 5,7 |

27,09 ± 1,8 |

10,6 ± 1,03 |

Примечание: V – скорость колебательных движений.

Показатели амплитуды колебаний общего центра масс тела в сагиттальной плоскости в 90% случаев не превышали пределы нормы в основных группах. Во фронтальной плоскости у 26–28% детей амплитуда колебаний общего центра масс тела превышала нормальные показатели.

При проведении теста Ромберга показатели амплитуды колебаний общего центра масс тела в сагиттальной плоскости не изменялись, а во фронтальной плоскости у 14–28% детей в основных группах также отмечалось превышение нормативных показателей, что говорит о неустойчивом или нестабильном балансе общего центра масс тела.

Спектральный анализ частотных характеристик колебаний общего центра масс тела в I, II, III группах выявил следующую картину: усиление частотных характеристик более 0,2 Гц в основной стойке отмечалось в 40–50% cлучаев во фронтальной плоскости, в 15–27% в сагиттальной плоскости, а при проведении теста Ромберга эти показатели существенно не изменялись. Стабильные показатели спектра частот в I, II, III группах при проведении обеих проб можно объяснить наличием хронических гемодинамических изменений в шейном отделе позвоночника с формированием компенсаторно-адаптационных механизмов (табл. 4).

Таблица 4

Среднее значение показателей частотных характеристик колебаний общего центра масс тела исследуемых групп в основной стойке

|

Параметр |

I группа |

II группа |

III группа |

IV группа |

V группа |

|

FregX , Гц |

0,394 ± 0,06 |

0,298 ± 0,08 |

0,87 ± 0,10 |

0,176 ± 0,05 |

0,200 ± 0,01 |

|

FregY , Гц |

0,172 ± 0,02 |

0,175 ± 0,01 |

0,20 ± 0,05 |

0,200 ± 0,03 |

0,200 ± 0,01 |

Примечание: FregX – частота колебаний во фронтальной плоскости; FregY – частота колебаний в сагиттальной плоскости.

Еще одним биомеханическим показателем, представляющим, на наш взгляд, интерес, является интегральный показатель – 60% энергии спектра колебаний общего центра масс тела.

При анализе данных стабилограмм выявлено, что показатель 60% энергии спектра колебаний общего центра масс тела во всех основных группах превышал норму в 76–82% случаев в основной стойке во фронтальной плоскости и в 23–57% случаев в сагиттальной плоскости. Данные показатели указывают на то, что для поддержания вертикальной позы детям этой группы требуется дополнительная энергия, причем как во фронтальной, так и в сагиттальной плоскостях. При проведении теста Ромберга показатели несколько увеличивались. Усиление показателя 60% энергии спектра при исключении зрительного анализатора для поддержания устойчивости тела в обеих плоскостях свидетельствует об их значимости для детей, имеющих патологию слухового и зрительного анализаторов.

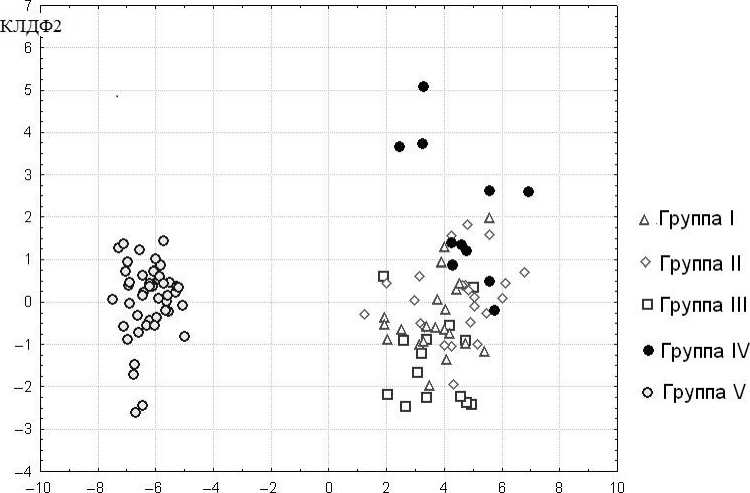

С целью выявления особенностей биомеханических показателей по данным компьютерной стабилографии и статокинезиометрии для уточнения аутентичности показателей для каждой исследуемой группы был проведен дискриминантный анализ (рис. 3). Проверены предположения (нормальность, однородность дисперсий) для применения дискриминантного анализа. Проведен одномерный скрининг многомерной нормальности выборки, в результате чего сделано допущение о нормальности распределения (с достоверностью 0,05). Оценена однородность дисперсий: при уровне значимости 0,05 экспериментальное значение критерия Фишера превышает табличное значение.

Как видно на рис. 3, дискриминантный анализ позволил разделить все исследуемые группы на две части. Очевидно, что биомеханические показатели пациентов с патологией краниовертебральной области четко отличаются от показателей группы сравнения (координаты центроид стоят довольно далеко друг от друга). А при анализе биомеханических показателей пациентов с патологией шейного отдела позвоночника видно, что в геометрическом расположении групп пациентов в пространстве канонических линейных дискриминантных функций выделяется тенденция к группировке в соответствии с типом патологии краниовертебральной области, но при этом имеются области пересечения групп. Данный факт можно объяснить преобладанием неспецифических статико-координаторных нарушений над специфическими у этой категории пациентов.

КЛДФ1

Рис. 3. Разделение пациентов по данным стабилометрических показателей дискриминантными функциями: КЛДФ – канонические линейные дискриминантные функции

Заключение

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о важном значении в поддержании статико-кинематических функций опорно-двигательного аппарата афферентной импульсации от проприорецепторов мышц краниовертебральной области. Результаты исследования свидетельствуют о том, что компьютерная стабилометрия является объективным инструментальным методом, характеризующим функциональное состояние опорно-двигательного аппарата у детей с патологией краниовертебральной области.

Список литературы Биомеханические особенности статокинематических изменений опорно-двигательного аппарата у детей с патологией краниовертебральной области

- Боровиков В.П., Боровиков И.П. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. - М.: Филинь, 1997. - 608 с.

- Ганичкина И.Я. Функциональное состояние системы равновесия при острой кохлеовестибулярной патологии (клинико-стабилографический анализ): автореф. дис. … канд. мед. наук. - М., 2002. - 46 с.

- Гуменер П.И., Храмцов П.И., Карасев А.П. Стабилография как метод объективной оценки режимов физических нагрузок школьников // Гигиенические основы оздоровления детей и подростков средствами физического воспитания: сб. науч. тр. - 1989. - С. 104-106.

- Давыдов О.Д., Степаненко Д.Г. Функциональная диагностика постуральных нарушений у детей с церебральным параличом (литературный обзор) // Вестник Уральской медицинской академической науки. - 2016. - № 4. - С. 65-75.

- Дюк В., Эммануэль В. Информационные технологии в медико-биологических исследованиях. - СПб.: Питер, 2003. - 528 с.