Биомеханические предпосылки формирования проксимального переходного кифоза после транспедикулярной фиксации поясничного отдела позвоночника

Автор: Кудяшев А.Л., Хоминец В.В., Теремшонок А.В., Коростелев К.Е., Нагорный Е.Б., Доль А.В., Иванов Д.В., Кириллова И.В., Коссович Л.Ю.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (77) т.21, 2017 года.

Бесплатный доступ

Современная хирургическая вертебрология считает транспедикулярную фиксацию наиболее эффективным и распространенным методом лечения пациентов с заболеваниями и травмами позвоночника, при которых необходима стабилизация и коррекция. Тем не менее этот способ лечения может сопровождаться быстрым прогрессированием дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночно-двигательных сегментах, которые располагаются выше зафиксированных позвонков. Это влечет за собой формирование проксимального переходного кифоза, встречающегося в 26-39% случаев при задней ригидной фиксации позвонков. Считается, что таких постоперационных осложнений можно избежать, если при выполнении операции приводить в норму сагиттальные позвоночно-тазовые взаимоотношения. Предоперационное планирование, проводимое на основе биомеханического моделирования, позволит доказать необходимость выполнения коррекции и фиксации позвоночника в соответствии с индивидуальными параметрами сагиттального позвоночно-тазового баланса. В данной работе выполнено биомеханическое конечно-элементное моделирование хирургической коррекции и фиксации позвоночника для двух моделей: с несбалансированными в сагиттальной плоскости позвоночно-тазовыми отношениями и для сбалансированного позвоночно-тазового комплекса. В качестве исходных данных использовалась компьютерная томограмма и рентгенограмма конкретного пациента, перенесшего операцию на позвоночнике. Результаты конечно-элементного моделирования выявили существенные различия напряженно-деформированного состояния рассмотренных моделей и позволили сформулировать предпосылки формирования и быстрого прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночно-двигательных сегментах, которые располагаются выше зафиксированных позвонков, а также обосновать с точки зрения биомеханики необходимость коррекции сагиттального профиля пациента при выполнении операций на позвоночно-тазовом комплексе.

Позвоночник, позвоночно-тазовый комплекс, моделирование, метод конечных элементов, напряженно-деформированное состояние, сагиттальный баланс

Короткий адрес: https://sciup.org/146282069

IDR: 146282069 | УДК: 539.3 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2017.3.07

Текст научной статьи Биомеханические предпосылки формирования проксимального переходного кифоза после транспедикулярной фиксации поясничного отдела позвоночника

Ведение

На современном этапе развития хирургической вертебрологии транспедикулярная фиксация является наиболее эффективным и распространенным методом лечения пациентов с заболеваниями и травмами позвоночника, требующими стабилизации и коррекции. Однако, несмотря на доказанную многочисленными исследованиями надежность, транспедикулярная фиксация зачастую сопровождается высоким риском быстрого прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночно-двигательных сегментах, расположенных краниальнее верхнего уровня фиксации, что влечет за собой формирование проксимального переходного кифоза ( Proximal Junctional Kyphosis ), частота которого может достигать после операций задней ригидной фиксации позвоночника 26–39% [3, 4] . Ряд исследователей связывает развитие данных изменений с характеристиками достигнутых в результате операции сагиттальных позвоночно-тазовых взаимоотношений [2, 3, 5] .

В данной работе проведено прикладное биомеханическое исследование, направленное на поиск предпосылок формирования и быстрого прогрессирования дегенеративных изменений позвоночно-двигательных сегментов, расположенных выше уровня транспедикулярной фиксации, а также обоснование необходимости выполнения коррекции и фиксации позвоночника в соответствии с рассчитанными оптимальными индивидуальными параметрами сагиттального позвоночно-тазового баланса.

Материалы и методы

Проведено биомеханическое моделирование изменений сагиттального профиля позвоночника пациентки, которой по поводу дегенеративно-дистрофического заболевания пояснично-крестцового отдела позвоночника, грыж межпозвонковых дисков L 3– L 4, L 4– L 5, L 5– S 1, многоуровневого стеноза позвоночного канала, двусторонней радикулопатии L 4, L 5 и S 1 была выполнена декомпрессивно-стабилизирующая операция: декомпрессивная интерляминфасетэктомия на уровне L 3– L 4, L 4– L 5, L 5– S 1, удаление грыж межпозвонковых дисков, транспедикулярная фиксация позвоночника на уровне L 3– L 4, L 4– L 5, L 5– S 1.

Разработанная биомеханическая модель позволила оценить характеристики возникшего после хирургического лечения напряженно-деформированного состояния в позвоночно-двигательных сегментах грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. В системе конечно-элементного анализа ANSYS были рассчитаны и проанализированы напряжения, возникающие в позвонках, дугоотростчатых суставах и межпозвонковых дисках при приложении стационарной нагрузки, направленной по нормали к верхней замыкательной пластинке позвонка С7.

Затем на построенной биомеханической модели позвоночника данной больной осуществлено моделирование такой же операции, дополненной этапом коррекции существующей деформации позвоночно-тазового комплекса. Сагиттальные позвоночно-тазовые параметры корригировали с целью достижения гармоничного профиля. Далее были повторно изучены характеристики напряженно-деформированного состояния в позвоночно-двигательных сегментах грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника при той же нагрузке, что и в первой модели, вычислены напряжения, возникающие в позвонках, дугоотростчатых суставах и межпозвонковых дисках, определена их локализация. Проведено сравнение полученных результатов с аналогичными параметрами первой биомеханической модели.

Исходные данные

В качестве источника исходных данных использованы компьютерная томограмма позвоночно-тазового комплекса здорового человека (добровольца), выполненная от уровня седьмого шейного позвонка до проксимальных отделов бедренных костей, а также рентгенограмма тела этого же субъекта ( full body x-ray ), выполненная в положении стоя. В дальнейшем эти данные были откорректированы с учетом результатов компьютерной томограммы и вертикальной спондилографии обследуемой пациентки.

Создание 3 D -модели позвоночно-тазового комплекса

Поверхностные модели, получаемые при полуавтоматической обработке компьютерной томограммы в специальных программных продуктах ( Mimics , 3D Slicer , ITK Snap и т.п.), представляли собой только поверхности в виде треугольников, ограничивающих объемы исследуемых объектов. Они непригодны для выполнения компьютерного биомеханического моделирования. В этой связи в данной работе для выполнения конечно-элементного моделирования на основе исходных данных (компьютерная томограмма и рентгенография) была построена твердотельная трехмерная геометрическая модель позвоночно-тазового комплекса, содержащая объемы исследуемых объектов.

Компьютерная томограмма позвоночно-тазового комплекса была обработана при помощи программы Mimics , в которой были построены модели позвонков, ребер, таза и верхних третей бедренных костей. Так как компьютерную томограмму выполняли в положении исследуемых (здоровый доброволец и пациентка) лежа на спине, то поясничный лордоз и грудной кифоз на построенной модели были сглажены, а расположение позвонков друг относительно друга не соответствовало таковому в положении стоя. В системе автоматизированного проектирования SolidWorks построенные модели позвонков были перемещены в сагиттальной плоскости в точном соответствии с их расположением на рентгенограмме, выполненной обследуемым в положении стоя. В результате была получена модель позвоночно-тазового комплекса, содержащая позвонки, ребра, кости таза и верхние трети бедренных костей, пространственное расположение которых соответствовало истинным сагиттальным позвоночно-тазовым взаимоотношениям в положении стоя.

При помощи программного продукта SolidWorks на основе известных сведений об анатомическом строении позвоночно-двигательных сегментов рассматриваемых отделов позвоночного столба были достроены трехмерные твердотельные модели межпозвонковых дисков, дугоотростчатых суставов и связок позвоночника. Была создана и интегрирована в модель позвоночно-тазового комплекса трехмерная твердотельная модель транспедикулярной конструкции. В первом случае ее компоновка и взаимоотношения опорных элементов с анатомическими структурами позвоночника точно соответствовали данным пациентки, а во втором случае было смоделировано большее изгибание стержня и трансляция к нему поясничных позвонков до достижения расчетной величины поясничного лордоза.

Построенные трехмерные твердотельные модели позвоночно-тазового комплекса загружали в систему конечно-элементного анализа ANSYS 18. Механические параметры костной ткани позвонков, таза и ребер, параметры дисков, дугоотростчатых суставов и связок, а также параметры металлоконструкции были смоделированы на основании данных литературных источников [13 –15] . Все элементы позвоночнотазового комплекса считали изотропными, однородными и линейно-упругими. При моделировании напряженно-деформированного состояния позвоночно-тазового комплекса учитывали конечные деформации его элементов. Между контактирующими элементами позвоночно-тазового комплекса моделировали условия полного контакта (тип bonded ). Задачу напряженно-деформированного состояния элементов позвоночнотазового комплекса решали в статической постановке. Моделировалось нагружение позвоночно-тазового комплекса стационарной силой величиной 700 Н [14, 15] , которая соответствовала массе пациентки. Крестец жестко фиксировали по трем направлениям.

Создавали тетраэдрическую конечно-элементную вычислительную сетку, характерный размер элемента которой рассчитывали на основе анализа сеточной сходимости и принимали равным 2,5 мм. Анализировали перемещения и эквивалентные напряжения и деформации по Мизесу элементов позвоночно-тазового комплекса.

Р езультаты

Твердотельные модели позвоночно-тазового комплекса 3 D

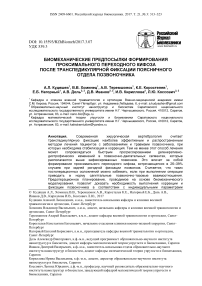

На рис. 1, а , б представлены результаты спондилографии пациентки, выполненной в положении стоя. На рис. 1, в представлена 3 D -реконструкция, выполненная по данным компьютерной томографии пояснично-крестцового отдела позвоночника этой больной.

Анализ достигнутого в результате операции сагиттального профиля (рис. 2, а ) свидетельствует о наличии дисбаланса, проявляющегося ретроверсией таза и недостаточными величинами параметров поясничного лордоза. Так, величина отклонения таза ( Pelvic Tilt – PT ) у данной больной составляет 21° при расчетных значениях 5 ± 6°. Величина наклона крестца ( Sacral Slope – SS ) равна 18° при теоретических 34 ± 6°. Величина поясничного лордоза ( L 1– S 1 Angle ) составляет 41° (расчетные 58 ± 11°), а значение нижней арки поясничного лордоза ( L 4– S 1 Angle ) равно лишь 7° при теоретических 38 ± 6° [10, 11] .

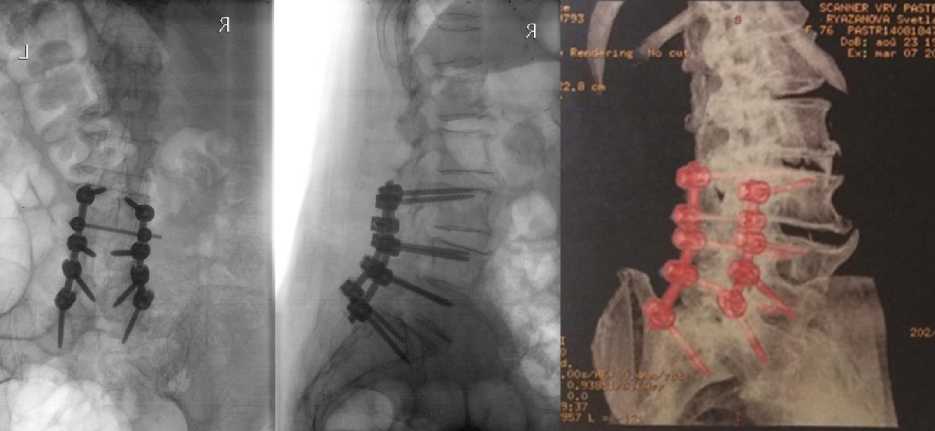

При создании биомеханической модели позвоночно-тазового комплекса учитывали, что пояснично-крестцовый отдел позвоночника на уровнях L 3– L 4, L 4– L 5, L 5– S 1 фиксировался с помощью траспедикулярных винтов и штанг (рис. 2, в ), а также учитывали взаимодействие грудного отдела и реберного каркаса. При моделировании также учитывали фактически существующие значения сагиттальных позвоночнотазовых взаимоотношений.

б

в

Рис. 1. Рентгенограмма позвоночника и таза больной Р., 75 лет, в положении стоя после операции на позвоночнике ( а , б ) и 3 D компьютерной томографии при реконструкции пояснично-крестцового отдела позвоночника ( в )

Sagittal Balance Analysis

Pelvic Parameters

Incidence Pelvic Tilt Sacral Slope

Theory: 5°±6°Theory; 34°±6°

Spine Parameters

L1-S1 Angle L4-S1 Angle

Theory: 53°±11 “Theory: 38°±7°

б

в

Рис. 2. Измеренные в программе SagittalMeterLite параметры сагиттального баланса и его анализ, сравнение со значениями в норме (а) и трехмерная твердотельная модель позвоночника и грудной клетки пациентки (б), фрагмент модели позвоночника вместе с системой фиксации позвонков S1–L5–L4–L3 (в)

а

На рис. 2, б представлена трехмерная твердотельная модель несбалансированного позвоночника и грудной клетки [1, 12] .

Конечно-элементное моделирование

Конечно-элементное моделирование в комплексе ANSYS позволило рассчитать напряженно-деформированное состояние, в котором находится несбалансированный позвоночно-тазовый комплекс при прикладывании к позвонку С 7 осевой стационарной нагрузки.

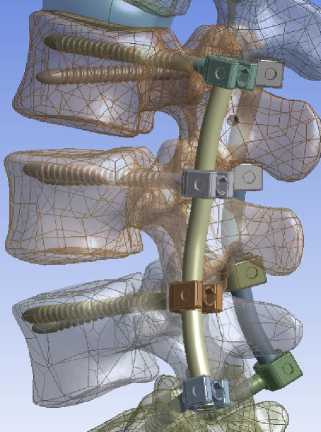

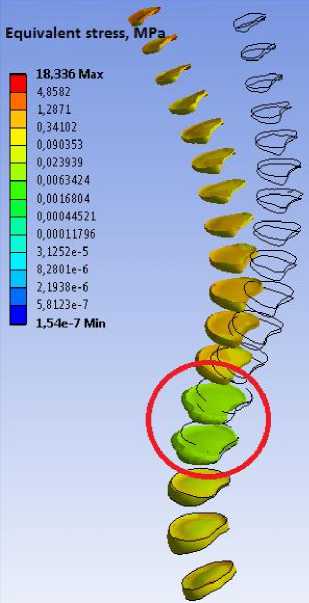

На рис. 3 представлено распределение полей эффективных напряжений по Мизесу в различных отделах несбалансированного позвоночника.

Наибольшие напряжения (показаны красным цветом на рис. 3) при дисбалансе сагиттального профиля возникают на границе кость–имплантат, на всех уровнях транспедикулярной фиксации, в области дугоотростчатых суставов и дужек двух верхних поясничных позвонков, а также в области дужек верхних грудных позвонков.

Для анализа напряжений и деформаций, возникающих в межпозвонковых дисках (рис. 4), в постановку задачи введены условия снижения жесткости межпозвонковых дисков L 1– L 2, L 2– L 3, соответствующие фактическому состоянию данных структур у пациента старческого возраста. Черным контуром на рис. 4 обозначено расположение межпозвонковых дисков до приложения нагрузки. Ослабленные межпозвонковые диски L 1– L 2, L 2– L 3, показанные на рис. 4 зеленым цветом и выделенные красным овалом, имели выраженную деформацию, при этом значения эффективных напряжений по Мизесу в них были существенно ниже по сравнению с напряжениями в здоровых дисках.

Таким образом, расчеты показали, что при фиксированной статической деформации позвоночно-тазового комплекса, выражающейся в дисбалансе сагиттального профиля, наибольшие напряжения возникают в точках проведения транспедикулярных винтов, в задних отделах поясничных позвонков, расположенных выше уровня фиксации, в дужках верхних грудных позвонков, а наиболее критичные деформации – в межпозвонковых дисках L 1– L 2, L 2– L 3, расположенных краниальнее верхнего уровня транспедикулярной фиксации.

Построенная биомеханическая модель позвоночно-тазового комплекса и системы фиксации была откорректирована в соответствии с индивидуально рассчитанными для данной пациентки гармоничными параметрами сагиттального баланса (показаны на рис. 2, а ) [10, 11] . С этой целью величина фиксированного транспедикулярной системой поясничного лордоза путем усиления изгиба стержня была увеличена до расчетных 58° с превалированием нижней арки лордоза ( LA = 38°).

Рис. 3. Биомеханическая модель позвоночника пациентки (фрагменты поясничнокрестцового и грудного отделов). Эффективные напряжения в позвонках после декомпрессивной интерляминфасетэктомии на уровне L 3– L 4, L 4– L 5, L 5– S 1, удаления грыж межпозвонковых дисков и транспедикулярной фиксации позвоночника на уровне L 3– L 4, L 4– L 5, L 5– S 1

Рис. 4. Напряжения в межпозвонковых дисках пациентки после декомпрессивной интерляминфасетэктомии на уровне L3–L4, L4–L5, L5–S1, удаления грыж межпозвонковых дисков и транспедикулярной фиксации позвоночника на уровне L3–L4, L4–L5, L5–S1

При этом была изменена позиция таза ( SS = 34°; PT = 5°). Выполнялось конечноэлементное моделирование нагружения позвоночно-тазового комплекса с установленной системой фиксации позвонков S 1– L 5– L 4– L 3. Результаты моделирования сравнивались с полученными ранее для первой несбалансированной модели позвоночно-тазового комплекса.

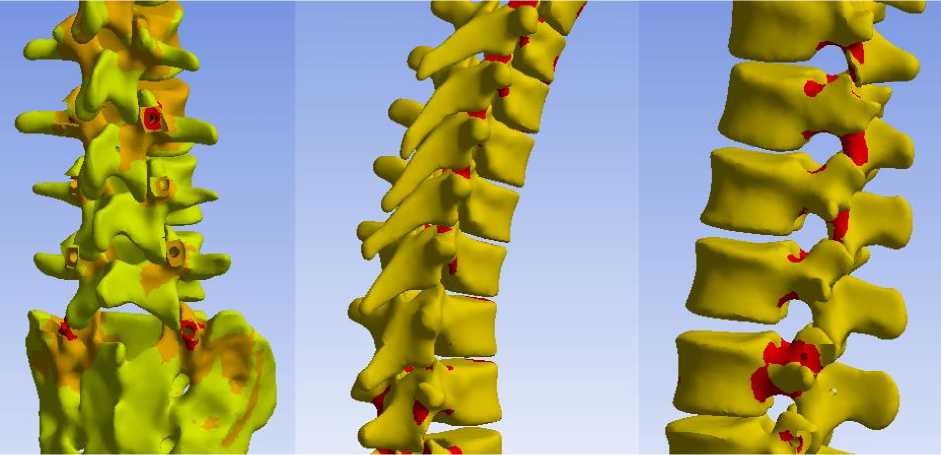

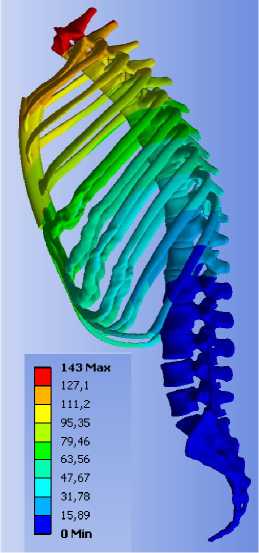

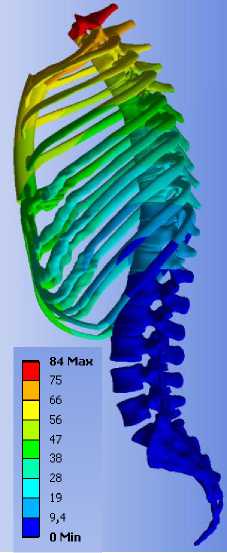

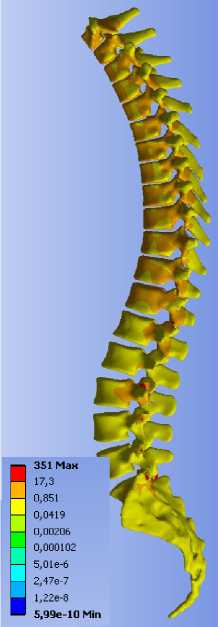

Далее приведем ряд рисунков, показывающих сравнительные характеристики (перемещения позвонков (рис. 5), напряжения в позвонках (рис. 6) и деформации в межпозвонковых дисках (рис. 7)) для обеих рассмотренных моделей (с несбалансированным и со сбалансированным позвоночником).

Установлено, что при одинаковых нагружениях отклонения структур сбалансированного позвоночника оказались значительно меньшими в сравнении с моделью позвоночного столба пациентки, прооперированной без коррекции сагиттального дисбаланса (перемещения составляют 84 и 143 мм соответственно и показаны на шкалах рис. 5).

Аналогичная картина имела место при сравнительном анализе величин эффективных напряжений в позвонках (рис. 6): 351 и 475 МПа соответственно.

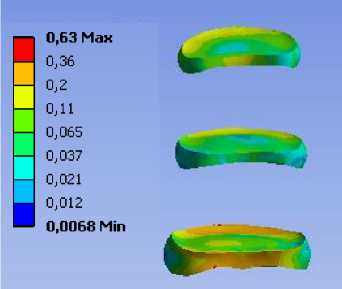

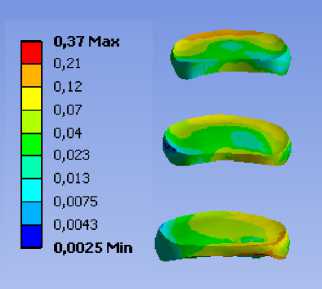

Максимальные деформации по Мизесу в межпозвонковых дисках выше уровня фиксации составили для обеих рассмотренных моделей 0,37 и 0,63 соответственно, что также свидетельствует о существенно более высокой нагрузке на межпозвонковые диски, расположенные краниальнее фиксированных позвонков, при несбалансированном позвоночнике по сравнению со сбалансированной моделью (рис. 7).

а

б

Рис. 5. Результаты сравнения перемещений элементов позвоночно-тазового комплекса биомеханических моделей: сагиттальный дисбаланс ( а ) и после коррекции позвоночно-тазовых взаимоотношений до гармоничных значений ( б )

б

Рис. 6. Результаты расчетов эффективных напряжений, МПа, элементов позвоночно-тазового комплекса биомеханических моделей: сагиттальный дисбаланс (а) и после коррекции позвоночно-тазовых взаимоотношений до гармоничных значений (б)

Рис. 7. Результаты сравнения деформаций по Мизесу межпозвонковых дисков моделей: сагиттальный дисбаланс ( а ) и после коррекции позвоночно-тазовых взаимоотношений до гармоничных значений ( б

Обсуждение результатов

Данные, полученные в результате биомеханического моделирования статической деформации у лиц, имеющих негармоничный и гармоничный сагиттальный профиль, при условии одинакового типа и протяженности фиксации транспедикулярной системой, полностью подтверждают результаты и обеспечивают биомеханическое обоснование выводов ряда клинических исследований, посвященных проблеме формирования проксимального переходного кифоза у пациентов с транспедикулярной фиксацией.

Так, по результатам работ S. Glassman и соавт. увеличение поясничного лордоза следует рассматривать в качестве компенсаторного механизма, направленного на восстановление сагиттального баланса [6] .

В своих исследованиях S. Mendoza-Lattes и соавт. предположили, что те пациенты, у которых при коррекции сагиттального профиля сохранялась ретроверсия таза, были склонны к формированию проксимального переходного кифоза. В анализируемой ими группе из 54 больных, оперированных по поводу деформаций позвоночника, проксимальный переходной кифоз развился в 19 случаях (35%). Авторы установили, что переходный кифоз развивался в случаях, когда после операции грудной кифоз оставался больше, чем поясничный лордоз. Таким образом, одним из важнейших условий достижения гармоничного сагиттального профиля авторы считают коррекцию поясничного лордоза до величины, превышающей величину грудного кифоза. По мнению исследователей, это может быть достигнуто либо за счет увеличения лордоза, либо в сочетании с уменьшением грудного кифоза. Авторы считают, что у пожилых пациентов формирование спондилодеза в условиях ретроверсии таза и уплощенного поясничного лордоза является предпосылкой к развитию проксимального переходного кифоза [7] .

T. Matsumoto и соавт. на основании собственных исследований рекомендуют даже при одноуровневой транспедикулярной фиксации и спондилодезе выполнять сегментарную коррекцию лордоза. По мнению авторов, достижение оптимального значения параметра GLL предотвращает развитие болезни смежного сегмента у пациентов после односегментарного спондилодеза [8] .

Изучение состояния межпозвонковых дисков позволило подтвердить результаты исследований S. Weinhoffer и соавт., которые выявили достоверное повышение внутридискового давления на уровнях выше фиксации, причем величина давления находилась в прямой зависимости от протяженности транспедикулярной фиксации [9] .

Таким образом, сравнение величин деформаций и напряжений в построенных моделях доказывает с позиций биомеханики важность выполнения оперативной коррекции статической деформации позвоночника. Достижение в результате хирургического лечения расчетного сагиттального профиля, характеристики которого зависят от индивидуального для каждого человека параметра Pelvic Incidence ( PI ), обеспечивает минимизацию напряжений и деформаций незащищенных межпозвонковых дисков, снижает риск прогрессирования в них дегенеративных изменений и, как следствие, развития проксимального переходного кифоза.

Выводы

Разработанная индивидуальная конечно-элементная твердотельная биомеханическая модель позвоночника позволила обосновать с биомеханических позиций наличие предпосылок к формированию и прогрессированию дегенеративных изменений поясничных двигательных сегментов, расположенных краниальнее верхнего уровня транспедикулярной фиксации, которая была выполнена без достижения гармоничных сагиттальных позвоночно-тазовых взаимоотношений. Данная модель, построенная по результатам дополнительного лучевого обследования, позволяет определить и биомеханически обосновать оптимальный вариант операции на позвоночнике, включая корректные параметры профиля позвоночника и рациональную компоновку транспедикулярной системы, а также спрогнозировать вероятность развития проксимального переходного кифоза.

Список литературы Биомеханические предпосылки формирования проксимального переходного кифоза после транспедикулярной фиксации поясничного отдела позвоночника

- Крутько А.В. Сагиттальный баланс. Гармония в формулах. - Новосибирск, 2016. - C. 60-61.

- Хао Мэн, Масевнин С.В., Пташников Д.А., Михайлов Д.А. Оценка значимости сагиттального баланса и патологии межпозвонковых дисков в развитии дегенеративных изменений смежных позвоночно-двигательных сегментов после спондилодеза // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 10. - С. 1811-1817.

- Kim Y.J., Lenke L.G., Bridwell K.H., Kim J., Cho S.K., Cheh G., Yoon J. Proximal junctional kyphosis in adolescent idiopathic scoliosis after 3 different types of posterior segmental spinal instrumentation and fusions: incidence and risk factor analysis of 410 cases // Spine (Phila Pa 1976). - 2007. - Vol. 32, iss. 24. - P. 2731-2738.

- Glattes R.C., Bridwell K.H., Lenke L.G., Kim Y.J., Rinella A., Edwards C. 2nd. Proximal junctional kyphosis in adult spinal deformity following long instrumented posterior spinal fusion: incidence, outcomes and risk factor analysis // Spine (Phila Pa 1976). - 1976. - Vol. 30, iss. 14. - P.1643-1649.

- Bjerke-Kroll B., Saiyed R., Cheung Z., Shifflett G., Sheha E., Cunningam M. Postsurgical predictors of proximal junctional kyphosis in adolescent idiopathic scoliosis // Spine (Phila Pa 1976). - 2015. - Vol. 15, iss. 10. - P. 148.