Биомеханическое моделирование и проектирование опорных остеотомий типа Schanz

Автор: Шевцов Владимир Иванович, Макушин Вадим Дмитриевич, Атманский Игорь Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Изложены биомеханические особенности моделирования опорных остеотомий типа Schanz с одновременной компенсацией укорочения и коррекцией биомеханической оси у пациентов с высокими врожденными вывихами бедра. Дан алгоритм предоперационного проектирования оперативного вмешательства с учетом выраженности сгибательной контрактуры тазобедренного сустава, характера неоартроза, степени вальгусного отклонения голени в коленном суставе.

Остеотомии типа schanz, биомеханика, реконструкция бедренной кости, врожденный вывих бедра

Короткий адрес: https://sciup.org/142120774

IDR: 142120774

Текст научной статьи Биомеханическое моделирование и проектирование опорных остеотомий типа Schanz

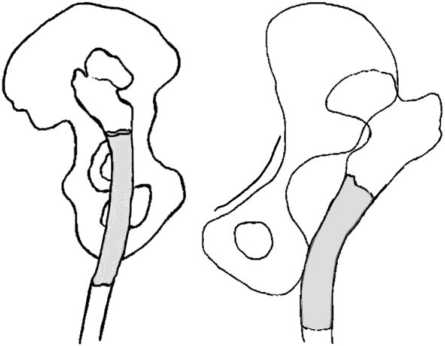

Опорные остеотомии и в настоящее время являются альтернативным решением при лечении целого ряда патологических состояний тазобедренного сустава, когда восстановление нормальных взаимоотношений в суставе невозможно в силу выраженных анатомических изменений. Методом выбора в этом ряду остаются остеотомии типа Schanz, обеспечивающие хорошие функциональные результаты у больных с подвздошными врождёнными и паралитическими вывихах бедра.

Идея создания дополнительного упора в седалищный бугор была впервые предложена A. Schanz в 1922 г. с целью повышения опоро-способности конечности у взрослых пациентов с подвздошными вывихами бедра. Неудовлетворённость результатами этой операции большинством хирургов связывалась с сохранением укорочения конечности. В 1949 г. Б.И. Белинге-ром, а в 1959 г. С.И. Кутновским предложены варианты этой операции, предусматривавшие вторую остеотомию для удлинения. Однако вследствие несовершенства техники удлинения эти операции не нашли широкого распространения.

Внедрение в практику метода Г.А. Илизарова позволило вновь вернуться к идее создания дополнительного упора в седалищную кость. В нашем Центре Г.А. Илизаровым, А.Г. Каплуно-вым, В.И. Шевцовым и В.А. Терещенко были разработаны методики создания дополнительной точки опоры с формированием дугообразного дистракционного регенерата в проксимальном отделе бедра с одновременной коррекцией биомеханической оси.

Для проектирования опорных остеотомий типа Schanz (упора в седалищный бугор вершиной углообразного дистракционного регенерата) необходимо соблюдать механические условия формирования упора в седалищный бугор.

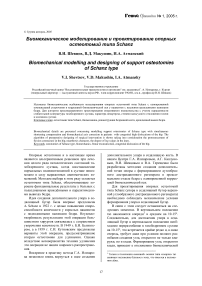

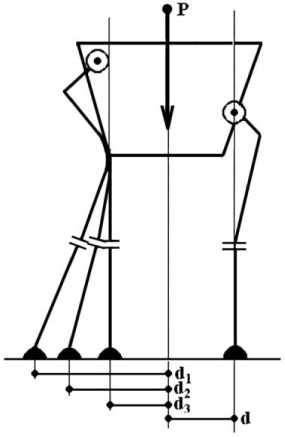

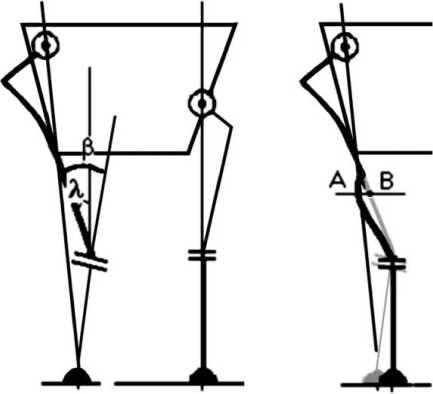

В связи с этим следует остановиться на следующих моментах. В вертикальном положении таз наклоняется кпереди1 в среднем на 10-15 . Следовательно, для достижения упора в седалищный бугор в вертикальном положении необходимо переразгибание в тазобедренном суставе на 10-15 , что встречается крайне редко и, в свою очередь, требует даже при условии полного разгибания создания угла, открытого не только кнаружи, но и кзади. Формирование угла, открытого кзади, приводит к отклонению биомеханической оси конечности кзади. Дорсализация опорной поверхности конечности, в свою очередь, влечёт за собой наклон туловища назад в момент переноса веса тела на ногу. При этом, чем больше угол дефицита разгибания, тем труднее определить уровень углообразной трансформации бедренной кости. Чем ближе к нижнему краю седалищного бугра, тем больше становится угол пе-реразгибания (рис. 1); чем выше уровень остеотомии, тем больше вероятность, что углообразная трансформация станет точкой опоры в вышерасположенные участки таза.

Рис. 1. Схема зависимости отклонения оси диафиза бедренной кости в сагиттальной плоскости от уровня остеотомии

Во фронтальной плоскости при проектировании опорной остеотомии типа Schanz следует остановиться на следующих моментах. Формирование дополнительной точки опоры увеличивает плечо силы отводящих мышц и натяжение ягодичной группы мышц, в то же время уменьшает действие подвздошно-поясничной мышцы, что снижает нагрузку на малую и среднюю ягодичные мышцы. Однако в большей степени данная операция рассчитана исключительно на упругие свойства мягких тканей в момент возникновения механического упора бедра в седалищный бугор.

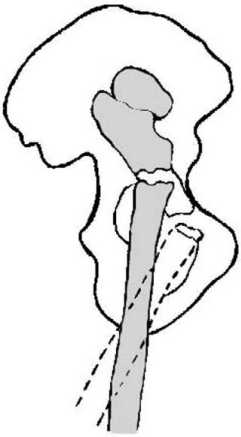

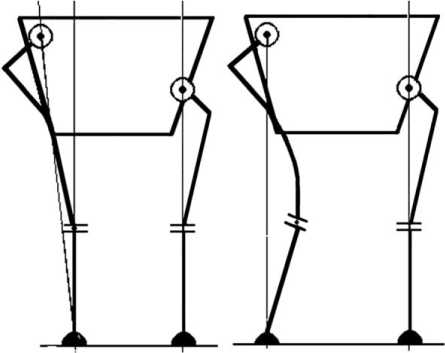

В силу наступающих анатомических изменений при высоком смещении бедра только одна мышца способна выполнять функцию отведения – средняя ягодичная (рис. 2).

Следовательно, как это видно из рисунка, только часть средней ягодичной мышцы (закрашена тёмно-серым цветом) способна выполнять функцию отведения, оставшаяся часть – способна только на выполнение внутренней ротации; малая ягодичная группа мышц при этом выполняет функцию приведения и ротации: сокращение передней части приводит к внутренней ротации, задней – к наружной.

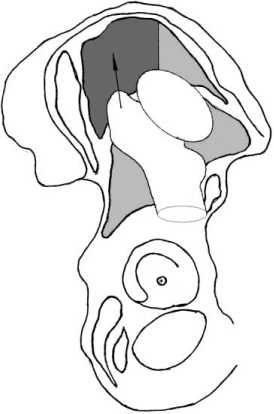

Эффективность работы средней ягодичной мышцы будет отличаться на разных этапах функционирования точки опоры. В момент переноса веса тела вращение таза происходит вокруг центра головки О1 (рис. 3), при этом плечо силы средней ягодичной мышцы (d1) приближается к минимальной величине 1,5-2 см, а момент силы будет равняться F d 1 , где F –сила средней ягодичной мышцы. В момент достижения упора бедра в седалищный бугор дальнейшее вращение таза происходит вокруг точки О2 – точки упора, при этом плечо силы средней ягодичной мышцы (d2) приближается к величине проксимального фрагмента, а момент силы будет равняться F d2.

Рис. 2. Схема расположения большого вертела по отношению к малой и средней ягодичным мышцам

Рис. 3. Схема моментов сил веса тела и средней ягодичной мышцы бедра, действующих в начале одноопорного периода и при реализованной точке опоры

Данные механизмы обеспечивают наиболее выгодные условия для удержания таза от дальнейшего его опрокидывания. Следует также отметить, что синергистами в данной работе являются все мышцы таза, приводящие бедро, имеющие место прикрепления к нему выше точки упора, в том числе и подвздошнопоясничная мышца2, так как прижимают проксимальный фрагмент к тазу. В момент отведения бедра или разворота таза, аналогично тому, что наблюдается при отрицательном симптоме Тренделенбурга, точкой вращения снова становится головка бедренной кости, а момент силы средней ягодичной мышцы уменьшается практически в 10 раз (согласно схеме на рис. 3). При этом приводящая группа мышц таза в силу изменения точки вращения начинает работать как антагонисты.

Таким образом, актуальным становится состояние подвздошного неоартроза – чем стабильнее он, тем меньше требуется отведение конечности и соответственно меньше нарушается ее биомеханическая ось; чем меньше прочностные свойства неоартроза, тем больше требуется отведение конечности. В свою очередь, это приводит к ряду последствий. С одной стороны, чем больше отведение конечности, тем больше плечо веса тела (d 1-3 ) в начальный одноопорный период (рис. 4). Увеличение плеча веса тела приводит к резкому возрастанию момента силы действия веса тела, что создаёт неблагоприятные условия для достижения одноопорного равновесного положения в начальном периоде.

Рис. 4. Схема моментов сил веса тела в начале одноопорного периода при различной величине отведения конечности на стороне вывиха и в норме

С другой стороны, увеличение отведения приводит к отклонению биомеханической оси конечности и формированию ее вальгусной деформации. Только в положении приведения конечности на 5-8 ее биомеханическая ось остается правильной (рис. 5, а). При положении ко- нечности под углом 90 вальгусная деформация ее определяется величиной кондилодиафизарно-го угла, что требует уже обязательной коррекции (рис. 5, б).

а б

Рис. 5. Схемы зависимости вальгусной деформации конечности от ее установки (а – в положении приведения конечности 83-85 ; б – в положении приведения конечности 90 )

Сопутствующая вальгусная деформация коленного сустава или избыточное отведение конечности в силу нестабильности неоартроза требует отдельного оперативного вмешательства для коррекции оси.

Таким образом, при проектировании опорных остеотомий типа Schanz необходимо оценить состояние подвздошного неоартроза, его стабильность, разгибание в неоартрозе, наличие вальгусной деформации.

Исходя из сказанного выше, проектирование операции должно выполняться поэтапно, с соблюдением следующего алгоритма.

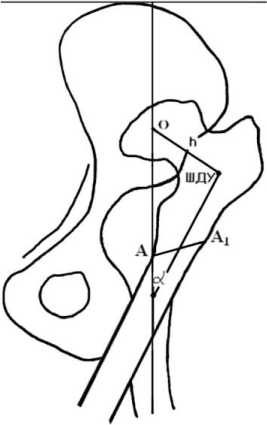

В тех случаях, когда имеется полное разгибание конечности в подвздошном неоартрозе с целью максимального уменьшения величины переразгибания в тазобедренном сочленении (рис. 6), уровень остеотомии бедренной кости следует определять по следующей формуле:

cos( ШДУ- а)

£ = h х----------------,

cosa где ℓ длина проксимального фрагмента (от места пересечения продольной оси диафиза с осью шейки бедра до уровня остеотомии); ШДУ – величина шеечно-диафизарного угла; α – величина наклона диафиза бедренной кости относительно вертикальной линии (или величина опрокидывания таза) при реализованном симптоме Тренделенбурга; h – длина шейки бедра (от центра головки до места пересечения продольной оси диафиза с осью шейки бедра).

Рис. 6. Схема определения уровня остеотомии бедренной кости при полном разгибании конечности в тазобедренном неоартрозе

При разгибании менее 160 необходимо исходить из следующего положения: чем меньше длина проксимального фрагмента, тем меньше отклоняется диафиз бедра кзади (рис. 1), что можно реализовать при двухуровневой трансформации регенерата: в сагиттальной плоскости выполняется в области остеотомии на уровне верхнего края центра вертлужной впадины с целью разгибания (рис. 7, а), а во фронтальной плоскости в дистальной части регенерата на уровне седалищного бугра (рис. 7, б).

а б

Рис. 7. Схематичное изображение двухуровневой трансформации регенерата в сагиттальной (а) и фронтальной (б) плоскостях

Уровень остеотомии в этих случаях определяется с учётом необходимого удлинения: ℓ= L-d, где ℓ длина проксимального фрагмента; L – расстояние от места пересечения продольной оси диафиза с осью шейки бедра до уровня контакта диафиза бедра с седалищным бугром при реализованном симптоме Тренделенбурга; d – длина необходимого удлинения.

Во фронтальной плоскости расчёты произ- водятся исходя из состояния подвздошного неоартроза и наличия вальгусной деформации ко- ленного сустава.

При стабильном неоартрозе и отсутствии вальгусной деформации коленного сустава при планируемой установке конечности 83-87 дополнительные расчёты и манипуляции с регенератом не требуются.

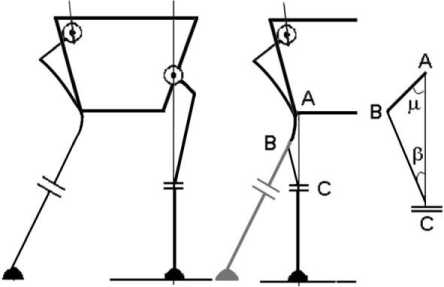

При стабильном неоартрозе и наличии вальгусной деформации коленного сустава при планируемой установке конечности 83-87 необхо- димо производить дополнительное смещение проксимального конца дистального фрагмента кнаружи на угол остаточной вальгусной деформации (рис. 8).

Рис. 8. Схема расчёта коррекции оси конечности (углового смещения) при стабильном неоартрозе и наличии вальгусной деформации коленного сустава при планируемой установке конечности 83-87

Величина углового смещения рассчитывается по формуле: |AB|=2d sin( - ), где |AB| - величина латерализации, d – длина бедренной кости от уровня остеотомии до центра коленного сустава, величина кондилодиафизарного угла, величи на отклонения диафиза бедренной кости от вертикально проведённой линии через центр коленного сустава.

При стабильном неоартрозе и отсутствии вальгусной деформации коленного сустава при планируемой установке конечности 90 необходимо производить дополнительное смещение проксимального конца дистального фрагмента кнаружи. Величина углового смещения рассчитывается аналогично предыдущему варианту по формуле: |AB|=2d sin , где |AB| величина лате-рализации, d – длина бедренной кости от уровня остеотомии до центра коленного сустава, вели чина кондилодиафизарного угла.

При стабильном подвздошном неоартрозе и наличии вальгусной деформации коленного сустава при планируемой установке конечности 90 необходимо производить дополнительно корригирующую надмыщелковую остеотомию бедра, т.к. латерализация проксимального конца дистального фрагмента кнаружи будет приводить к значительному смещению и формированию патологических срезающих усилий в зоне этой трансформации.

При нестабильном подвздошном неоартрозе требуется избыточное отведение конечности, что в свою очередь требует дополнительной коррекции оси конечности – противоразворота в средней трети бедра. Уровень противоразворота рассчитывается по стандартной методике (рис. 9):

| AB| | BC| sin , sin где |AB| расстояние от уровня углообразной трансформации регенерата, |BC| длина дистального фрагмента, величина кондилодиа-физарного угла, величина избыточного отведения конечности.

Рукопись поступила 18.05.04.

Рис. 9. Схема расчёта коррекции оси конечности при нестабильном подвздошном неоартрозе и установке конечности в положении избыточного отведения

Таким образом, предварительное проектирование опорной остеотомии типа Schanz при высоком подвздошном вывихе бедра позволяет избежать возможных ошибок и связанных с ними осложнений.

Предлагаем вашему вниманию

В.И. Шевцов, Г.В. Дьячкова, А.Д. Алекберов

Болезнь Эрлахера-Блаунта: диагностика, лечение и профилактика рецидивов

Курган , 2003. – 169 с., табл. 10, ил. 80, библиогр.: 50 назв.

ISBN 5-89506-018-8

В монографии представлены данные о рентгеновской семиотике болезни Эрлахера-Блаунта с учетом стадии, типа течения заболевания, возраста пациента. Выявлена возрастная динамика процесса диспластической деструкции и рентгеноанатомические изменения в голеностопном суставе.

У 116 больных были изучены результаты лечения болезни Эрлахера-Блаунта, выявлены причины рецидивирования в зависимости от стадии заболевания, возраста больного, применяемой методики чрескостного остеосинтеза.