Биомеханическое моделирование интраоперационного перелома проксимального отдела бедра

Автор: Акулич Ю.В., Подгаец Р.М., Скрябин В.Л., Сотин А.В.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (33) т.10, 2006 года.

Бесплатный доступ

В работе исследовано пространственное линейно-упругое напряженно- деформированное состояние кортикального слоя бедренной кости после установки эндопротеза тазобедренного сустава с первичным натягом. Биомеханическая модель конструкции кость - эндопротез учитывает трансверсальную изотропию и неоднородность упругих характеристик кости. На границе между костью и ножкой металлического эндопротеза предполагается выполнение условия идеального контакта, которое реализуется за счет установки имплантата с технологическими напряжениями (с натягом). Проведен анализ совокупного влияния конструкции эндопротеза и возможных ошибок установки имплантата на риск возникновения интраоперационного перелома бедренной кости. Приведены результаты расчета напряженно-деформированного состояния костной ткани для трех наиболее распространенных типов конструкций имплантатов.

Тазобедренный сустав, биомеханические аспекты тотального эндопротезирования, интраоперационный раскол бедренной кости

Короткий адрес: https://sciup.org/146215868

IDR: 146215868 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Биомеханическое моделирование интраоперационного перелома проксимального отдела бедра

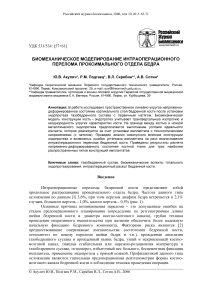

Интраоперационные переломы бедренной кости представляют собой продольное растрескивание проксимального отдела бедра. Частота данного типа осложнения по данным [1] 3,6%, при этом перелом диафиза бедра встречается в 2,1% случаев, большого вертела - 1,0%, малого вертела - 0,5% (рис. 1).

Основные причины возникновения перелома - это допущенные ошибки на стадии предоперационного планирования (определение по ретгенограммам длины шейки бедренной кости и диаметра костно-мозгового канала), грубая техника проведения оперативного вмешательства при желании обеспечить более надежную начальную фиксацию бедренного компонента. Факторами риска являются [2] предшествовавшие оперативные вмешательства (остеотомия бедренной кости, остеосинтез по поводу перелома шейки бедра и т.п.), врожденная дисплазия тазобедренного сустава и врожденный вывих бедра, узкий и искривленный костномозговой канал, тяжелая сгибательная или наружно-ротационная контрактура в тазобедренном суставе, остеопороз, избыточный вес больного, бесцементная фиксация имплантата, применение эндопротеза с прямой ножкой. Профилактикой данного типа осложнения являются тщательная предоперационная рентгенометрия формы костномозгового канала бедренной кости и соблюдение техники проведения операции.

Рис. 1. Частота переломов бедренной кости с различной локализацией раскола для разных конструкций ножки эндопротеза

S p

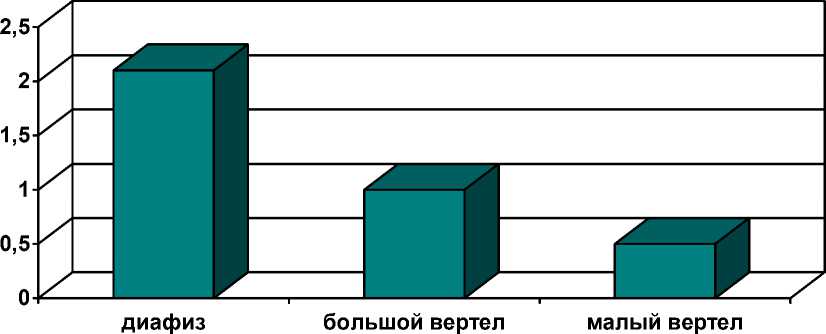

Рис. 2. Расчетная модель системы кость-имплантат. Sb – полная поверхность кости, включая поверхность мозгового канала, SP – поверхность имплантата, Sb ∩ Sp – поверхность контакта кости с имплантатом, St – поверхности нагружения, Su – поверхность поперечного расчленения бедра

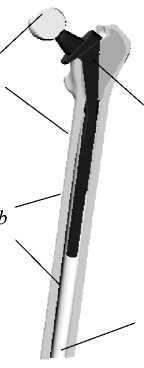

Тип I Тип II Тип III

Рис. 3. Компьютерные модели исследуемых типов конструкций эндопротезов тазобедренного сустава

Согласно рекомендациям по эндопротезированию тазобедренного сустава [1], для обеспечения стабильной начальной фиксации имплантата в бедре необходимо устанавливать эндопротез на один типоразмер больше диаметра последнего рашпиля, используемого при подготовке костного ложа. В результате несоответствия геометрических размеров эндопротеза и костного ложа после установки имплантата в кортикальном слое бедра возникают внутренние напряжения, обеспечивающие надежную первичную фиксацию эндопротеза. Однако при высоких значениях величины внутренних напряжений в местах наибольшей их концентрации может произойти разрушение кортикального слоя.

Биомеханическая модель системы кость-имплантат

Для определения напряженно-деформированного состояния кортикального слоя бедренной кости после установки эндопротеза воспользуемся предложенными в работе [3] конечно-элементной моделью бедра (рис. 2) и моделями имплантатов (рис. 3) с различным поперечным сечением ножек: овальным (тип I), круглым (тип II), прямоугольным (тип III).

Механические свойства элементов конструкции бедро – эндопротез представлены в табл. 1 – 3.

Таблица 1

Механические свойства кортикальной костной ткани [4]

|

Независимые постоянные |

Значение, ГПа |

Коэффициент поперечной деформации |

Значение |

|

E Y |

17,10 |

ν XY |

0,25 |

|

E X , E Z |

8,70 |

ν YZ |

0,50 |

|

G XY |

4,15 |

ν XZ |

0,05 |

|

G XZ |

4,50 |

Таблица 2

Механические свойства губчатой костной ткани [5] _____________________

|

Независимые постоянные |

Значение, ГПа |

Коэффициент поперечной деформации |

Значение |

|

E |

2,50 |

ν |

0,32 |

Таблица 3

Механические свойства эндопротеза тезобедренного сустава [3] ________________

|

Независимые постоянные |

Значение, ГПа |

Коэффициент поперечной деформации |

Значение |

|

E |

210 |

ν |

0,30 |

Механическое поведение данной конструкции бедро - эндопротез описывается системой уравнений линейной теории упругости

V-S = 0, Vx е V ,(1)

~ = 1(7 и + (7 u) T), Vx е V ,(2)

S = E(x):e , Vx е V ,(3)

u = 0, Vx е Su ,(4)

n-S = 0, Vx е S\(( Sp n Sb) и Su и St),(5)

Я - S -1 = 0, Vx е St.(6)

Для описания возникновения раскола кортикального слоя бедра воспользуемся критерием энергии формоизменения - критерием Мизеса:

σ=

(s1 -s 2)2 + (s2

-S3)2 + (s3-S1)2 2

Согласно этому критерию изменение состояния материала происходит при превышении некоторого предельного значения удельной потенциальной энергии формоизменения, которое определяется только физическими свойствами материала и не зависит от схемы напряженного состояния. В данном критерии учитываются все три главных напряжения ( s i , s 2, s 3) и расчетная формула имеет симметричный вид.

Расчет напряженно-деформированного состояния костной ткани

С помощью метода конечных элементов рассчитаем поля напряжений, возникающих при установке эндопротеза с размерами, превышающими подготовленное костное ложе на 1,00%, предполагая, что данное различие в размерах моделирует рекомендации по обеспечению стабильной начальной фиксации имплантата в бедре.

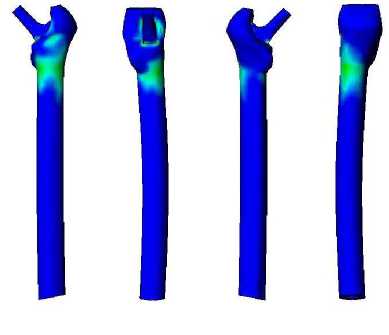

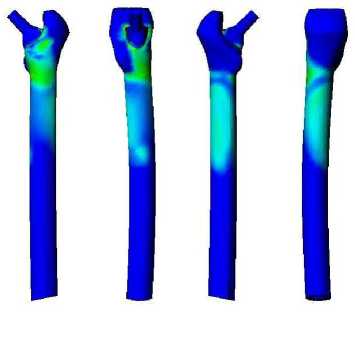

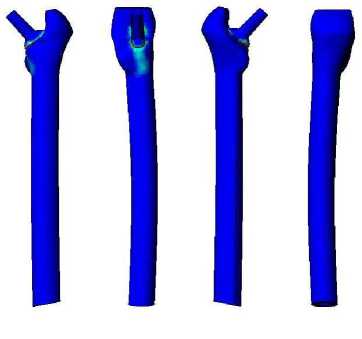

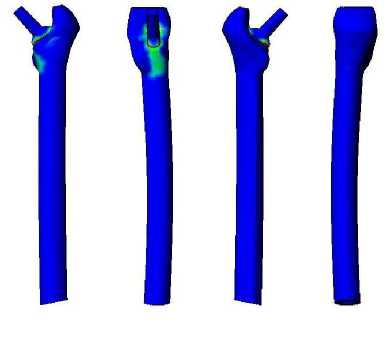

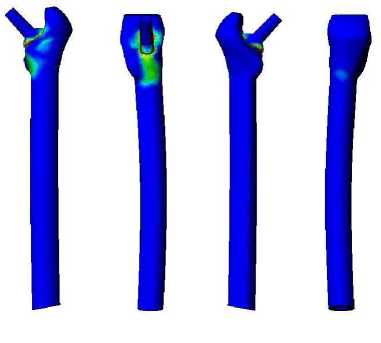

На рисунках 4-6 представлено распределение удельной потенциальной энергии формоизменения по поверхности бедренной кости (с передней, медиальной, задней и латеральной сторон) для различных моделей имплантатов, при соблюдении техники проведения операции.

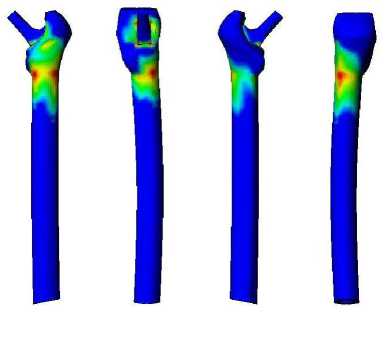

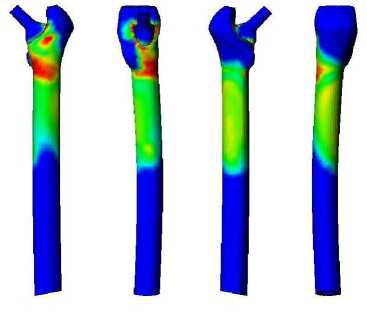

Нарушение техники проведения операции, выраженное в недостаточной подготовке костного ложа и установке протеза с излишним натягом, приводит к значительному увеличению удельной потенциальной энергии формоизменения и, следовательно, степени риска возникновения раскола.

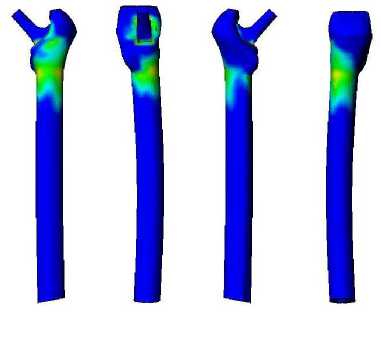

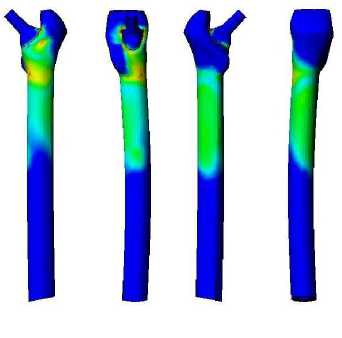

На рис. 7-12 представлены результаты расчетов полей напряжений, возникающих при установке эндопротеза с 1,25%-м и 1,50%-м отличием геометрических размеров от размеров подготовленного костного ложа.

Рис. 4. Распределение удельной потенциальной энергии формоизменения в бедренной кости для протеза типа I при соблюдении техники проведения операции

3000 МПа

Рис. 5. Распределение удельной потенциальной энергии формоизменения в бедренной кости для протеза типа II при соблюдении техники проведения операции

3000 МПа

Рис. 6. Распределение удельной потенциальной энергии формоизменения в бедренной кости для протеза типа III при соблюдении техники проведения операции

3000 МПа

Рис. 7. Распределение удельной потенциальной энергии формоизменения в бедренной кости для протеза типа I при превышении первичного натяга на 25%

3000 МПа

Рис. 8. Распределение удельной потенциальной энергии формоизменения в бедренной кости для протеза типа II при превышении первичного натяга на 25%

3000 МПа

Рис. 9. Распределение удельной потенциальной энергии формоизменения в бедренной кости для протеза типа III при превышении первичного натяга на 25%

3000 МПа

Рис. 10. Распределение удельной потенциальной энергии формоизменения в бедренной кости для протеза типа I при превышении первичного натяга на 50%

3000 МПа

Рис. 11. Распределение удельной потенциальной энергии формоизменения в бедренной кости для протеза типа II при превышении первичного натяга на 50%

3000 МПа

Рис. 12. Распределение удельной потенциальной энергии формоизменения в бедренной кости для протеза типа III при превышении первичного натяга на 50%

3000 МПа

Как следует из результатов расчетов, при соблюдении техники проведения операции величина внутренних напряжений для любого типа эндопротеза меньше разрушающих значений и риск возникновения раскола незначителен. При нарушении требований к подготовке костного ложа уровень внутренних напряжений возрастает, увеличивая риск возникновения перелома. Эндопротезирование бедра имплантатами I и II типов с большей вероятностью приводит к возникновению раскола, чем при установке имплантата III типа. Как видно из полученных результатов, для протеза II типа существует риск возникновения раскола в диафизарной части бедренной кости. Таким образом, опасность перелома кости в том или ином участке кортикального слоя зависит от используемой конструкции эндопротеза. Данный факт необходимо учитывать на этапе предоперационного планирования при выборе рекомендаций относительно планируемой для эндопротезирования модели имплантата.

Заключение

Из результатов расчетов видно, что ошибки при выборе модели необходимого эндопротеза, допущенные на стадии предоперационного планирования, а также грубая техника проведения оперативного вмешательства увеличивают риск возникновения интраоперационного перелома бедренной кости. Использование современной вычислительной техники на этапе предоперационного планирования позволяет прогнозировать риск возникновения осложнения данного типа. При наличии высококачественной медицинской техники возможно получение данных, необходимых для построения индивидуальных моделей бедренной кости. Индивидуальный подход при создании конечно-элементной модели бедра позволит подобрать размер и модель эндопротеза с минимальной угрозой возникновения интраоперационного перелома у данного пациента.