Биомеханическое проектирование реконструкции голени у больных с деформирующим гонартрозом

Автор: Чегуров О.К., Макушин В.Д., Немков В.А., Бурлаков Э.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

При анализе силовой ситуации, возникающей в коленном суставе, рассматриваем бедренную кость как двухопорную балку. Опорами являются центральные точки зон контакта мыщелков бедренной кости с суставной поверхностью большеберцовой кости голени. Анализ схем силового равновесия показал, что при варусной деформации коленного сустава в одноопорном и двухопорном периодах нагружения сустава сила R1 (сила сжатия медиального мыщелка бедренной кости) значительно превосходит силу R2 (силу, противодействующую растяжению латерального отдела сустава). После устранения деформации в двухопорном периоде нагружения силы R1 и R2 совпадают по направлению и величине, что обеспечивает условие равновесия в суставе. Однако в одноопорном периоде сила R1 значительно превосходит силу R2. Выполнение гиперкоррекции угла деформации позволяет восстановить равновесие сил мышечно-связочного аппарата и уменьшить величину деформации при ее рецидивах.

Нижняя конечность, гонартроз, биомеханика

Короткий адрес: https://sciup.org/142120837

IDR: 142120837

Текст научной статьи Биомеханическое проектирование реконструкции голени у больных с деформирующим гонартрозом

В норме центры всех основных несущих суставов ноги расположены на одной прямой. Это создает условия, при которых балансировка сложной многозвенной кинематической цепи нижней конечности осуществляется наиболее экономно, с наименьшими затратами энергии и оптимальной нагрузкой на суставы и кости [1].

Остеотомию при коррекции оси нижней конечности необходимо выполнять на вершине деформации. В случаях, когда вершина деформации проецируется вблизи центра коленного сустава (в проекции суставной щели) при боковых его искривлениях, остеотомия осуществляется на некотором удалении от вершины деформации. В этих случаях при устранении деформации проксимальный отдел дистального фрагмента смещается в вогнутую сторону деформации, образуя штыкообразное смещение отломков на уровне остеотомии [2]. Штыкообразное искривление кости на уровне остеотомии, даже при внешне правильной форме конечности, может оказаться причиной повышенной нагрузки той же половины сустава, что и до операции [3]. Поэтому смещение фрагментов по ширине на уровне остеотомии необхо- димо устранять.

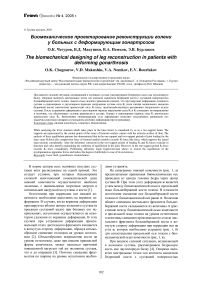

На скиаграмме нижней конечности (рис. 1, а) предполагаемая правильная биомеханическая ось проведена из центра головки бедра через центр сустава О . При этом угол деформации α является углом между биомеханической осью и продольной осью большеберцовой кости голени. В плоскости остеотомии смещение оси большеберцовой кости голени от биомеханической оси равно а . Величина общего смещения дистального фрагмента большеберцовой кости складывается из величины а (расстояние между биомеханической осью конечности и продольной осью голени на уровне остеотомии) и величины смещения проксимального отдела дистального фрагмента большеберцовой кости в вогнутую сторону деформации при коррекции оси на угол α , которое необходимо устранять (рис. 1, б) для сопоставления продольной оси голени с биомеханической осью конечности (рис. 1, в).

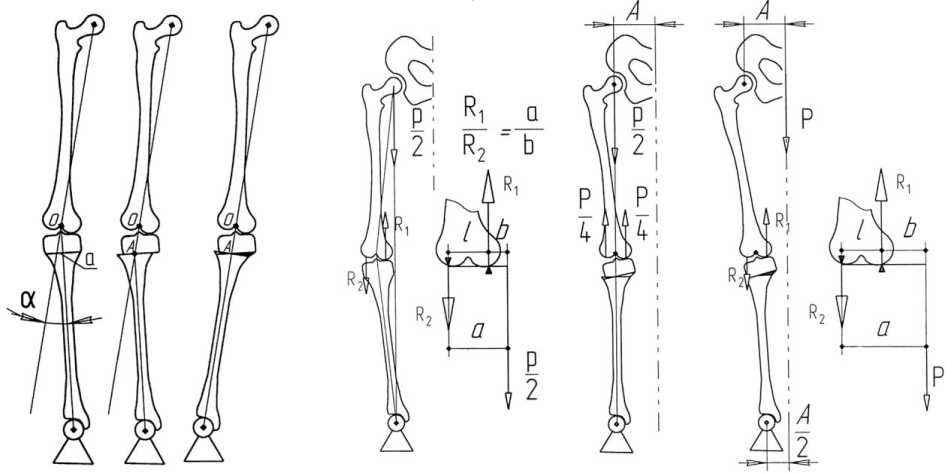

При анализе силовой ситуации, возникающей в коленном суставе, рассматриваем бедренную кость как двухопорную балку [4]. Опорами являются центральные точки зон контакта мыщелков бедренной кости с суставной поверхностью большеберцовой кости голени (рис. 2).

При варусной деформации коленного сустава нагрузка P/2 половина веса тела, действующая на сустав при двухопорном стоянии (рис. 2, а). Линия действия нагрузки проходит за пределами опор. Имеем случай нагружения балки силой вне пролета (рис. 2, б).

R1 и R2 – силы реакций, действующие на мыщелки бедренной кости, направлены в противоположные стороны. R1 сила сжатия медиального мыщелка бедренной кости (сила, действующая со стороны голени). R2 – сила, противодействующая растяжению латерального отдела коленного сустава (сила, действующая со стороны широкой фасции бедра и бедренно-малоберцовой связки).

Из уравнений равновесия балки находим:

P/2 = R 1 -R 2 ; R 1 = P/2 ( a/l) ;

R 2 = P/2 ( b/l ); R 1 /R 2 = a/b (1).

Из уравнений равновесия балки видно, что сила R1 превосходит по величине силу R2. Равновесие в суставе обеспечивается при условии компенсированного состояния латеральных мягкотканных структур коленного сустава (широкая фасция бедра, бедренно-малоберцовая связка), способных противодействовать статическим силам растяжения.

После устранения варусной деформации сустава, при двухопорном стоянии, линия действия нагрузки P/2 проходит через центр сустава между опорами балки (рис. 2, в). Силы реакций P/4, действующие на мыщелки бедренной кости, совпадают по направлению. Они являются силами сжатия и равны между собой. Равновесие в суставе в данном случае возможно практически без функционирования латеральных мягкотканных структур коленного сустава, участвующих в его стабилизации.

Ходьба выполняется с приведением конечности в тазобедренном суставе (рис. 2, г, д). В начале одноопорного периода, после устранения варусной деформации сустава до нормокоррекции, линия действия нагрузки Р начинает мигрировать в сторону нагружаемой конечности и проходит за пределами сустава. Имеем случай вне опорного нагружения балки, рассмотренный выше (рис. 2, б). Зависимости (1) между силовыми факторами и геометрическими параметрами остаются прежними. В период одноопорного стояния сила сила R1 превосходит по величине силу R2.

В данном случае, при ходьбе (в одноопорный период), равновесие в коленном суставе возможно только при нормальном или компенсированном состоянии латеральных мягкотканных структур, способных противодействовать статическим силам растяжения. В противном случае, при ослабленной (перерастянутой) латеральной связке и гофрированной медиальной связке вследствие нарушения равновесия сил в связочно-капсулярном аппарате, возникает фронтальная нестабильность в коленном суставе. Выполнение пластических операций по укреплению латеральных мягкотканных структур коленного сустава в условиях их функциональной неполноценности не может обеспечить устранения нестабильности в суставе.

а б в

Рис. 1. Схема устранения варусной деформации коленного сустава. Обозначения: О – центр коленного сустава, А – центр разворота продольной оси голени в плоскости остеотомии; α – угол деформации, а – смещение центров; а – определение значений параметров коррекции α и а ; б – положение фрагмента кости голени после совмещения центра А с биомеханической осью конечности в плоскости остеотомии; в – положение фрагмента кости голени после разворота на оси центра А а б в г д

Рис. 2. Схемы нагружения коленного сустава. Обозначения: Р – вес тела; R 1 , R 2 , P/4 – силы действующие на мыщелки бедренной кости; а в l A – геометрические параметры точек приложения векторов сил; а – нагружение сустава в двухопорном периоде при наличии деформации; б – нагружение мыщелков сустава в двухопорном периоде при наличии деформации; в – нагружение сустава в двухопорном периоде после устранения деформации; г – нагружение сустава в одноопорном периоде после устранения деформации; д – нагружение мыщелков сустава в одноопорном периоде после устранения деформации

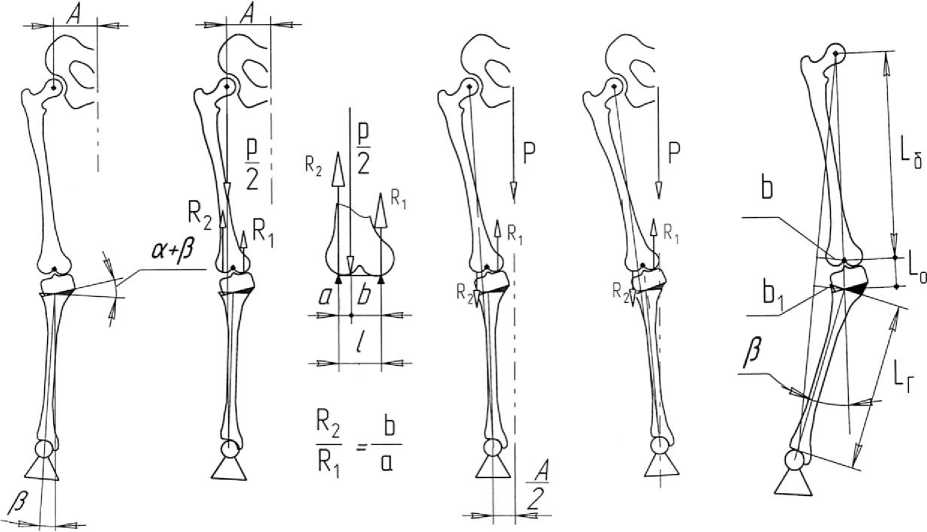

Рассмотрим возможность устранения фронтальной нестабильности в коленном суставе (при ходьбе) за счет создания гиперкоррекции угла деформации т.е. при дополнительном развороте дистального фрагмента большеберцовой кости на угол в (рис. 3, а). После выполнения гиперкоррекции механическая ось конечности проходит латеральней центра коленного сустава. При двухопорном стоянии линия действия нагрузки P/2 проходит в пролете между опорами мыщелков коленного сустава (рис. 3, б). Имеем случай нагружения двухопорной балки внутри пролета.

Из уравнений равновесия балки находим:

P/2 = R 1 +R 2 ; R i = P/2 ( a/l) ;

R 2 = P/2 ( b/l); R 2 /R 1 = b/a (2).

В отличие от вышерассмотренного случая (рис. 2, в) здесь мыщелки бедренной кости нагружены силами сжатия, неравными по величине. Латеральный мыщелок нагружен большей силой сжатия (R2>R1). Для случая двухопорного нагружения конечности это обстоятельство существенного значения не имеет.

На рисунке 3, г показана схема нагружения сустава в одноопорном периоде при отстоянии механической оси (центра голеностопного сустава) от плоскости симметрии тела (плоскости расположения центра массы тела) на величину А/2. В данном случае нагрузка Р действует по отношению к центру сустава на меньшем плече по сравнению с аналогичным случаем, приведенным на рисунке 2, г. Следовательно, реакция R2 снижается и равновесие (устойчивое положение) в суставе обеспечивается при меньшем растяжении латеральных мягкотканных структур коленного сустава.

Схема (рис. 3, д) показывает, что ходьба с большим углом приведения конечности в тазобедренном суставе (в сравнении со схемой на рис. 3, г) также приводит к уменьшению плеча действия нагрузки Р, а следовательно, и к разгрузке латеральных связочно-капсулярных структур коленного сустава (широкая фасция бедра, бедренно-малоберцовая связка).

Анализ схем силового равновесия коленного сустава выявил необходимость выполнения гиперкоррекции угла деформации, т.к. в данном случае уменьшаются силы растяжения латераль- ных мягкотканных структур коленного сустава, что имеет большое значение в условиях их функциональной недостаточности (удлинения вследствие хронического статического перенагруже-ния), которая проявляется фронтальной нестабильностью сустава. Устранение фронтальной нестабильности сустава при этом осуществляется за счет напряжения ретрагированной медиальной связки коленного сустава вследствие внутрисуставного перераспределения нагрузки и укорочения перерастянутых латеральных мягкотканных структур коленного сустава посредством гофрирования или пластики. Гиперкоррекция в данном случае позволяет восстановить равновесие сил мышечно-связочного аппарата и уменьшить величину деформации при ее рецидивах.

Для эффективной разгрузки перегруженного отдела коленного сустава допустимая величина смещения биомеханической оси от центра сустава в противоположную сторону должна составлять от 1/8 до 1/6 длины мыщелков (расстояния между крайними опорными точками мыщелков бедренной кости с менисками). При этом чем меньше длина мыщелков (при прочих равных условиях), тем меньше величина смещения биомеханической оси от центра сустава и , следовательно, меньше величина угла гиперкоррекции.

На рисунке 4 представлена расчетная схема для определения величины гиперкоррекции угла деформации в при заданной величине смещения b биомеханической оси от центра сустава

Угол гиперкоррекции определяется по формуле:

в =arc sin b/ L6 + arc sin b1/( Lr - Lo) (3), bi = b( L6 + Lo)/ L6 (4), где Lб длина бедренной кости; Lг – длина большеберцовой кости голени; Lo - расстояние от центра сустава до центра оси голени в плоскости остеотомии; Ь1 - смещение продольной оси большеберцовой кости голени от биомеханической оси в плоскости остеотомии.

Формула (3) показывает, что с увеличением длин сегментов конечности значение угла гиперкоррекции уменьшается.

Все вышесказанное применимо и к вальгусной деформации коленного сустава.

а б в г д

Рис. 3. Схемы нагружения коленного сустава после гиперкоррекции деформации. Обозначения: Рис. 4. Расчетная схема Р – вес тела; R1, R2 – силы действующие на мыщелки бедренной кости; β – угол гиперкоррекции; для определения вели-а в l A – геометрические параметры точек приложения векторов сил; а – положение фрагмента чины гиперкоррекции кости голени после дополнительного разворота на угол β; б – нагружение сустава в двухопорном угла деформации периоде; в - нагружение мыщелков сустава в двухопорном периоде; г, д – схемы нагружения сустава в одноопорном периоде при разных углах приведения бедренной кости