Биоморфологические особенности гвоздики сосноволистной Dianthus pinifolius Sibth. et Sm. в условиях юго-востока Украины

Автор: Усманова Наталья Владимировна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты изучения биоморфологических особенностей вида Dianthus pinifolius Sibth. et Sm. в Донецком ботаническом саду НАН Украины. Установлено, что при интродукции растения исследованного вида полностью проходят весь цикл развития, что свидетельствует о достаточной степени адаптации вида к условиям региона. Выявлено, что оптимальными способами размножения D. pinifolius в культуре являются семенной и черенкование. На основании оценки успешности интродукции и перспективности использования вида в озеленении на юго-востоке Украины определены направления применения вида в зелёном строительстве региона.

Интродукция, ритм сезонного развития, размножение, онтогенез, успешность интродукции

Короткий адрес: https://sciup.org/146116648

IDR: 146116648 | УДК: 581.14:635.9:581.522.4

Текст научной статьи Биоморфологические особенности гвоздики сосноволистной Dianthus pinifolius Sibth. et Sm. в условиях юго-востока Украины

Введение. Интродукция растений на современном этапе решает важную задачу сохранения и обогащения биоразнообразия, что наиболее актуально для промышленных регионов с их сложной экологической обстановкой. Одним из методов увеличения растительного разнообразия является введение в культуру декоративных видов природной флоры, среди которых много красивоцветущих. Наиболее перспективными в этом отношении являются виды сем. Caryophyllaceae Juss. Представители семейства характеризуются изяществом и утонченностью, которые утрачены многими садовыми декоративными формами и гибридами, различаются по высоте, габитусу куста, окраске листьев и цветков. К условиям произрастания виды семейства нетребовательны, т.к. в природных условиях они растут на бедных, преимущественно каменистых и песчаных почвах. Одним из таких видов является гвоздика сосноволистная fDianthus pinifolius Sibth. et Sm.) - красивоцветущее и декоративно-лиственное растение. Однако широкое применение вида в современном озеленении на юго-востоке Украины тормозит недостаточная осведомленность о его биологических и декоративных особенностях, а также отсутствие научно обоснованных рекомендаций по выращиванию и размножению вида в условиях региона.

Цель данной работы - на основе изучения биоморфологических особенностей D. pinifolius в условиях интродукции оценить - 76 - '

перспективность введения этого вида в культуру на юго-востоке Украины. В задачи входило изучение ритмики сезонного развития, онтогенеза, особенностей семенного и вегетативного размножения вида в Донецком ботаническом саду НАН Украины (ДБС).

Материал и методика. Объектом исследования является D. pinifolius - многолетнее зимнезеленое поликарпическое растение с узкими жесткими листьями и светло-лиловыми цветками в плотных головчатых соцветиях. В природных условиях произрастает по сухим и каменистым склонам на высоте 300-1000 м над уровнем моря на Балканах и в прилегающих к ним регионах (Flora..., 1964; Мороз, 1983).

Интродукционные испытания проводили согласно общепринятым методикам (Методика..., 1975; Былов, Карписонова, 1978). Онтогенез растений изучали по методике И.П. Игнатьевой (1983). Терминология периодов онтогенеза и возрастных состояний приводится по А.А. Уранову (I960), морфологическая терминология - по П.Ю. Жмылеву с соавторами (2002). Оценку успешности интродукции проводили по В.В. Бакановой (1984). При оценке декоративности и перспективности для введения в культуру использована авторская 100балльная шкала (Усманова, 2012).

Результаты и обсуждение. Практическая целесообразность интродукции конкретного вида определяется его жизнеспособностью в новых условиях выращивания. Проявлением жизнеспособности растения является, прежде всего, его способность проходить полный цикл сезонного развития, который можно установить путем фенологических наблюдений.

Таблица 1 Особенности фенологии Dianthus pinifolius Sibth. et Sm.

при интродукции в Донецком ботаническом саду НАН Украины

|

Фенофаза |

Сроки наступления |

Амплитуда |

||

|

min |

max |

М ± m |

||

|

Начало вегетации |

11.03 |

11.04 |

25.03 ±5,7 |

31 |

|

Бутонизация |

25.05 |

2.06 |

30.05 ± 1,83 |

8 |

|

Начало цветения |

4.06 |

10.06 |

7.06 ± 1,47 |

6 |

|

Конец цветения |

8.08 |

11.08 |

9.08 ± 0,65 |

3 |

|

Созревание семян |

20.08 |

22.08 |

21.08 ±0,58 |

2 |

|

Конец вегетации |

18.10 |

11.11 |

31.10±2,1 |

25 |

Результаты наблюдений за ростом и развитием D. pinifolius показали, что она относится к растениям с ранневесенним началом отрастания: вегетация начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С. Сроки начала отрастания

-77- за годы наблюдений колебались от второй декады марта до второй декады апреля (табл. 1). Амплитуда колебаний сроков отрастания за исследованный период достигала 30 дней.

Один из наиболее важных моментов в жизни растения - цветение. Многолетние наблюдения позволили установить, что растения исследованного нами вида в условиях интродукции регулярно цветут. По срокам начала цветения гвоздика сосноволистная отнесена к группе длительноцветущих видов раннелетнего цветения: в фазу начала цветения растения вступают в первой декаде июня, а общая продолжительность периода цветения составляет 60-66 дней. За годы наблюдений сроки начала цветения варьировали в пределах 6 дней.

Полное прохождение растением при интродукции всего жизненного цикла, вплоть до созревания семян - показатель его успешной адаптации к новым условиям. В ДБС у D. pinifolius отмечено регулярное плодоношение. Период созревания семян у вида растянут: начинается созревание в конце июня, а заканчивается через 10-15 дней после окончания цветения. После полного созревания семян у интродуцентов наблюдается активный рост и развитие вегетативных побегов, продолжающийся до конца октября — начала ноября. Заканчивается вегетация после перехода среднесуточных температур через 0°С. В целом средняя продолжительность вегетационного периода интродуцента составляет 210-230 дней.

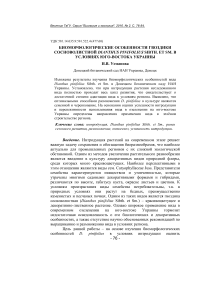

По результатам десятилетних фенологических наблюдений нами был составлен феноспектр изученного вида, где графически отображены особенности ритма его развития (рис. 1).

Рис. 1 . Феноспектр Dianthus pinifolius Sibth. et Sm. (2001-2010 гг.): 1 -вегетация, 2 - бутонизация, 3 - цветение, 4 - созревание семян.

Как видно из графика, по ритму развития гвоздика сосноволистная, согласно классификации И.В. Борисовой (1965, 1972), относится к весенне-летне-осенне-зимнезелёным длительноцветущим видам раннелетнего цветения, по продолжительности вегетации - к длительновегетирующим растениям.

Необходимым условием при интродукции и культивировании растений является изучение вопросов их размножения. Исследование способности вида к семенному и вегетативному размножению показало, что он характеризуется довольно высокими показателями реальной семенной продуктивности (10-14 семян на плод и до 1000 семян на растение). Наряду с высокой лабораторной (около 88%) и полевой (более 40%) всхожестью это свидетельствует о перспективности семенного размножения данного вида в нашем регионе.

Изучение типа корневой системы, положения почек возобновления по отношению к уровню почвы, характера монокарпических побегов и способа их связи, количества одновременно развивающихся побегов, а также направления роста этих побегов дает возможность определить способность видов к вегетативному размножению. По результатам исследований, опираясь на систему жизненных форм Раункиера (Raunkier, 1907) и классификацию основных жизненных форм травянистых растений И.Г. Серебрякова (1952) с дополнениями и уточнениями И.В. Борисовой (1961), установлено, что D. pinifolius - многоглавый короткостержнекорневой полукустарничек-хамефит с ортотропными безрозеточными неукореняющимися побегами. Корневая система представлена системой главного стержневого корня, придаточные корни отсутствуют; моноподиальное нарастание побегов на ранних этапах развития сменяется симподиальным на более поздних; монокарпические побеги ди- и полициклические. В условиях ботанического сада интродуцент придаточные корни не образует и, следовательно, не обладает способностью к естественному вегетативному размножению. Поэтому нами была изучена возможность размножения данного вида стеблевыми черенками.

В результате изучения регенерационных способностей интродуцированного вида было установлено, что для него характерна средняя степень укоренения: укореняемость черенков не превышала 64% (табл. 2). Установлено, что для растений исследованного вида оптимальным является весеннее и осеннее черенкование, а лучшим субстратом - перлит. К тому же для D. pinifolius характерна довольно высокая продуктивность черенкования: за период вегетации с одного трехлетнего растения можно получить от 50 до ПО черенков.

Таким образом, в условиях культуры для гвоздики сосноволистной приемлемы как черенкование, так и семенное размножение. Естественное вегетативное размножение у вида отсутствует.

Таблица 2

Укореняемость стеблевых черенков Dianthus pinifolius Sibth. et Sm. в зависимости от субстрата и сроков черенкования.

|

Укореняемость, % |

||||

|

min |

max |

М ± m |

||

|

S о Я и & |

весеннее (2-я декада апреля) |

55 |

62 |

59,4 ± 1,5 |

|

летнее (2-я декада июля) |

25 |

31 |

28,3 ± 1,8 |

|

|

осеннее (2-я декада сентября) |

56 |

64 |

61,2 ±2,3 |

|

|

Субстрат |

перлит |

56 |

64 |

61,2 ±2,3 |

|

песок |

47 |

54 |

50,6 ± 1,4 |

|

|

почвосмесь |

8 |

12 |

10,1 ± 1,6 |

|

Следует также отметить, что исследованный вид характеризуются достаточно высокой степенью устойчивости к неблагоприятным погодным условиям юго-востока Украины и при оценке успешности интродукции по 7-балльной шкале В.В. Бакановой получил оценку 5 баллов.

Введение в культуру дикорастущих видов требует изучения индивидуальных особенностей и оценки жизненного состояния при адаптации к новым условиям существования. Онтогенез D. pinifolius в ботаническом саду изучали в течение 5 лет. Был изучен цикл развития вида от семени до зрелого генеративного состояния.

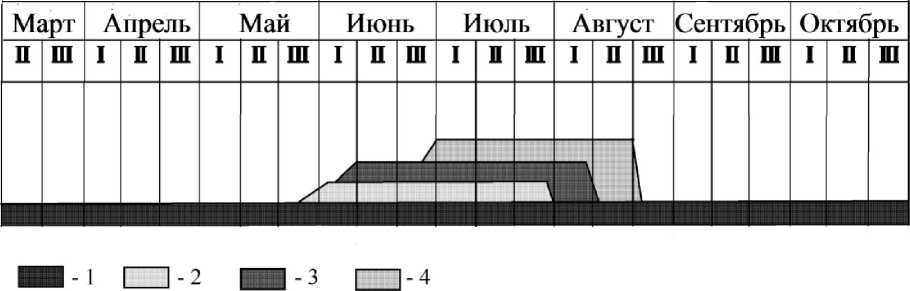

В результате проведенных исследований установлено, что в условиях культуры малый жизненный цикл D. pinifolius составляет два года (рис. 2). При этом в первый год жизни растения проходят все этапы виргинильного периода, а на втором вступают в генеративный период.

Латентный период. Плод - одногнездная коробочка, вскрывающаяся 5 зубчиками. Семена имеют эллиптическую форму, плоские, морщинистые, черного цвета. Крупный подковообразный зародыш согнут вокруг мучнистого перисперма. Размеры семян: длина 1,9 мм, ширина 1,5 мм. Масса 1000 семян составляет 0,71 г. Лабораторная всхожесть свежесобранных семян высокая - около 88 %, и после двух лет хранения снижается незначительно.

Проростки. Семена прорастают быстро, тип прорастания надземный. Зародышевый корешок, густо покрытый корневыми волосками, появляется на 3-4 день. Его длина составляет 7-8 мм. Семядоли развертываются на 4-5 день. Их длина достигает 6-7 мм, ширина - 3,0-3,5 мм. Семядоли тонкие, гладкие, зеленые, на небольшом (2,0-2,5 мм) черешке. Состояние проростков длится 11-15 дней.

Рис. 2. Схема малого жизненного цикла Dianthus pinifolius Sibth. et Sm.: se - семена, pl - проростки, j - ювенильное состояние, im - имматурное состояние, v - виргинильное состояние, gi - молодое генеративное состояние

Ювенильное состояние начинается после появления первой пары настоящих листьев. В это же время начинается ветвление корня. У ювенильных растений формируется 3 пары настоящих листьев, сходных с листьями взрослых растений, но значительно короче. Первые листья узкие, заостренные, темно-зеленые, супротивно расположенные, длиной 1,0-1,5 см и шириной 1 мм. Корень слабо разветвленный длиной 2,5-3,0 см. В ювенильном состоянии растения находятся 40-50 дней.

Имматурное состояние. В фазе 3 пар настоящих листьев из пазушных почек семядольных и настоящих листьев появляются боковые побеги первого порядка. В это же время сильно разрастается корневая система, длина главного корня достигает 4-5 см, появляются боковые корни второго-третьего порядка. Увеличиваются размеры листа: длина 2,0-2,5 см, ширина 1,0-1,5 мм. Имматурное состояние продолжается 2535 дней.

Виргинильное состояние. Особь приобретает черты, свойственные взрослым растениям. Разрастается корневая система. Листья достигают размеров, свойственных взрослым растениям. К концу первого года жизни растение формирует кустик высотой 3-4 см, состоящий из 5-7 укороченных, хорошо разветвленных в верхней части вегетативных побегов. Корневая система представлена системой главного корня. Листья длиной 3-4 см, шириной 1,5 мм, линейные, остроконечные, с выступающей средней жилкой, темно-зеленые.

Таким образом, за первый год развития у изученного вида полностью формируется вегетативная сфера. В таком состоянии растение зимует.

Генеративный период наступает на второй год жизни. На молодом генеративном растении развивается до 12 генеративных побегов. Генеративные побеги высотой 25,0-30,0 см, прямые, коротко шероховато опушенные, вверху разветвленные, при основании с многочисленными укороченными вегетативными побегами высотой 2,0-4,0 см, образующими плотную подушку. Цветки бледно-сиреневые, диаметром 1,4-1,6 см собраны на конце стебля в плотную головку, состоящую из 1216 цветков, одетую парой кожистых, овальных, с остью наверху, кроющих листьев. Листья остроконечные, с выступающей жилкой, темно-зеленые, на вегетативных побегах почти щетиновидные, до 5,5 см длиной и около 1,0 мм шириной, на генеративных побегах (обычно 4-5 пар) линейные, остроконечные, длиной до 5,0 см, шириной около 3,0 мм. Прицветные чешуи (6) красноватые, овальные, резко оттянутые в остроконечие, достигающие основания зубцов чашечки. Чашечка 1,4-1,6 см длиной и 2,5—3,0 мм шириной, в верхней части красновато-бурая. Пластинка лепестков 5,0-7,0 мм длиной, с ровным или слегка зубчатым краем. Семена созревают в конце августа.

На третьем году жизни растения переходят в зрелое генеративное состояние. Для зрелых генеративных особей характерно максимальное развитие вегетативной и генеративной сферы. Растение формирует кустик диаметром 12,0-14,0 см, состоящий из многочисленных укороченных вегетативных побегов высотой 2,0-4,0 см, образующих плотную подушку. На растении развивается до 15 генеративных побегов высотой 25,0-30,0 см. Продолжительность зрелого генеративного состояния - 2-3 года. Сенильной стадии за период исследований растения не достигли.

Оценка перспективности для введения в культуру гвоздики сосноволистной была проведена по признакам, имеющим наиболее существенное значение для практического использования. К числу этих признаков относится: обильность и продолжительность цветения, декоративные качества цветков, габитус куста, способность к семенному и вегетативному размножению, устойчивость к вредителям и болезням. Суммарная оценка вида по этим признакам составила 81 балл по 100балльной шкале, что позволяет отнести D. pinifolius к числу очень перспективных видов для использования в озеленении на юго-востоке Украины.

На основании проведенных исследований D. pinifolius рекомендуется нами как декоративное, устойчивое и неприхотливое растение для использования в зеленом строительстве на юго-востоке Украины - для цветников ландшафтного типа, рокариев и гравийных садов, каменистых горок и миксбордеров. В экспозициях хорошо сочетается с другими видами гвоздик (серо-голубой, остролистной, светлой, багровой), ясколкой, минуарцией, очитком видным, аквилегией, а также низкорослыми однолетниками.

Заключение. Изучение биоморфологических особенностей индивидуального развития D. pinifolius и комплексная оценка его перспективности при интродукции показали, что данный красивоцветущий и декоративнолиственный вид может успешно культивироваться на юго-востоке Украины. Установлено, что при интродукции исследованный вид полностью проходит весь цикл развития. По ритму развития гвоздика сосноволистная относится к длительновегетирующим весенне-летне-осенне-зимнезелёным видам раннелетнего цветения. Растения декоративны с марта по октябрь, наиболее эффектны в течение 60-65 дней в период цветения. Оптимальными способами размножения данного вида в культуре являются семенной и черенкование. Оценка успешности интродукции и перспективности использования в озеленении показала, что вид успешно адаптировался в условиях региона и является очень перспективным для озеленения. Растение рекомендуется нами для использования в рокариях, каменистых горках и миксбордерах.

Усманова Н.В. Биоморфологические особенности гвоздики сосноволистной Dianthus pinifolius Sibth. et Sm. В условиях юго-востока Украины / Н.В. Усманова // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2016. № 2. С. 76-84.

Список литературы Биоморфологические особенности гвоздики сосноволистной Dianthus pinifolius Sibth. et Sm. в условиях юго-востока Украины

- Баканова В.В. 1984. Цветочно-декоративные многолетники открытого грунта. Киев: Наук. Думка. 155 с.

- Борисова И.В. 1965. Ритмы сезонного развития степных растений и зональных типов степной растительности Центрального Казахстана//Тр. Ботан. ин-та АН СССР. Сер. 3 (геоб.). Вып. 17. С. 64-96.

- Борисова И.В. 1972. Сезонная динамика растительных сообществ//Полевая геоботаника. Л.: Изд-во АН СССР. С. 5-94.

- Былов В.Н., Карписонова Р.А. 1978. Принципы создания и изучения коллекции малораспространённых декоративных многолетников//Бюл. Гл. Ботан. Сада АН СССР. Вып. 107. С. 77-82.

- Игнатьева И.П. 1983. Онтогенетический морфогенез вегетативных органов травянистых растений. М.: ТСХА. 56 с.

- Жмылев П.Ю., Алексеев Ю.Е., Карпухина Е.А., Баландин С.А. 2002. Биоморфология растений: иллюстрированный словарь. М. 240 с.

- Мороз И.И. 1983. Гвоздичные природной флоры для декоративного садоводства. Киев: Наук. Думка. 68 с.

- Серебряков И.Г. 1952. Морфология вегетативных органов высших растений. М.: Сов. Наука. 392 с.

- Уранов А.А. 1960. Жизненные состояния вида в растительном сообществе//Бюл. МОИП. Сер. биол. Т. 67. Вып. 3. С. 77-92.

- Усманова Н.В. 2012. Оценка видов семейства Caryophyllaceae Juss. по декоративным и хозяйственно-биологическим признакам//Промышленная ботаника. Вып. 12. С. 230-233.

- Flora Europaea. V. 1. 1964. Cambridge: Univ. Press. P. 188-204.

- Raunkier C. 1907. Plant rigetes L.: As formen of deres Betydning for Geografien. Kobenhawn: Nordus K for lag. 132 p.