Биополитология и цивилизационистика как научный фундамент процессов становления нового миропорядка

Автор: Булавина М.А., Герасимов В.И.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 11, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется биополитология и цивилизационистика через научный фундамент процессов становления нового миропорядка. Авторы рассматривают проблематику через движение «зеленых» и появление их партийных программ. В этой связи авторы выделяют четыре проблемных области: «зеленый протекционизм», «зеленые» торговые войны и конфликты, ангажированность научных изысканий, отсутствие системных проработок прогностического характера. Авторы делают вывод, что «зеленая повестка» используется в политических целях для манипуляций и создания кризисных ситуаций. В этой связи дается научное обоснование происходящих в политической сфере явлений через цивилизационный подход. Такой подход позволяет наиболее полно рассмотреть вопросы биополитологии и биополитики. Вводится понятие «интеллектуально одаренный феномен», которое позволяет рассмотреть поставленные вопросы с позиций биополитических интеллектуальных систем. Выделены следующие взаимосвязанные и взаимоподчиненные классы технологий рискогенной жизнедеятельности биополитических интеллектуальных систем. Делается вывод о формировании нового научного аппарата политологии относительно происходящих процессов становления нового миропорядка.

Биополитология, цивилизационистика, интеллектуально одаренный феномен, «зеленая» политика, «зеленый протекционизм», цивилизационное соответствие, интеллектосфера, рискогенная жизнедеятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/149147013

IDR: 149147013 | УДК: 32 | DOI: 10.24158/pep.2024.11.4

Текст научной статьи Биополитология и цивилизационистика как научный фундамент процессов становления нового миропорядка

Введение . Актуальность исследования биополитики связана с трансформацией политических способов осмысления и понимания происходящих цивилизационных изменений для реализации практикоориентированных управленческих решений. Практическая значимость исследования состоит в изучении биополитики с точки зрения цивилизационных процессов.

Рассматривая онтологические, морфологические и процессуальные параметры политики, и тем более современные тенденции ее эволюции, приходится сталкиваться с большим разночтением (смысловым дрейфом базовых вариантов) в исходном понятийном аппарате. Так, уже довольно давно проповедуется «зеленая» экономика и, соответственно, «зеленая» политика, которая нередко относится к левому политическому спектру (Wang, Keith, 2020).

Шведский ученый Р. Челлен первым обозначил проблему изучения политики в 1920-е гг. с биологической точки зрения и выдвинул концепцию биополитики, опирающуюся на борьбу за обладание ресурсами, в которой значимую роль играет государство. В 1960–1980-е гг. появилось понятие «биополитика», в понимание которого вкладывалось создание государства и распределение им ресурсов среди населения (Blank, Hines, 2001).

Исследования в области биополитики продолжаются и в настоящее время. Так, М. Фуко предлагает в качестве биополитики рассматривать положение о том, что государство существует само для себя (Фуко, 2010). Оно вырабатывает определенный инструментарий воздействия в различных направлениях, т. е. биополитическую стратегию. Например, особенностью Германии является государственный тип медицины, который необходим для обеспечения безопасности населения страны от возможных негативных последствий (Фуко, 2010).

В отечественной литературе понятие «биополитика» рассматривается как теоретическое направление, которое необходимо исследовать с применением научных подходов и практического приложения биополитических разработок (Кравченко, 2015).

Цель исследования – провести научный анализ биополитологии и цивилизационистики в рамках происходящих процессов становления нового миропорядка.

Задачами исследования являются:

-

– изучить причины возникновения биополитологии и цивилизационистики;

-

– выявить научную основу биополитологии;

-

– классифицировать технологии рискогенной жизнедеятельности биополитических интеллектуальных систем.

Новизна исследования заключается в том, что предложены классы технологий рискогенной жизнедеятельности биополитических интеллектуальных систем.

Теоретическую и методологическую базу исследования составляет системный анализ, который позволяет выделить противоречия и проблемные области политического движения «зеленых», выявить научные процессы, происходящие на сегодняшний день. Метод классификации дает возможность распределить технологии рискогенной жизнедеятельности биополитических интеллектуальных систем в соответствии с признаками сходства или различия.

Результаты исследования . Рассматривая данную проблематику более широко, целесообразно говорить о «зеленом» движении и при этом учитывать, что партийные программы «зеленых» в определенный период времени (в особенности в кризисные моменты) носили преимущественно социально-экологический характер. За идеологическую основу движений была взята принятая в 1992 г. многими государствами мира чрезвычайно противоречивая и во многом реакционная Концепция устойчивого развития, «примиряющая» экологию с экономикой (Ровинская, 2021).

Еще совсем недавно казалось, что «зеленые» придут на смену многим традиционным партиям (Прогнозы и перспективы развития партии «Зеленых»…, 2020). Но современность (2024 г.) показала, что внутри самого «зеленого» движения, и, соответственно, «зеленых» партий (конечно, и основ «зеленой» экономики) имеется масса противоречий и проблемных областей. Выделим всего четыре из них1.

-

• «Зеленый протекционизм», который уже много лет превращается в стремительно развивающийся бизнес. Проблематика «зеленого протекционизма» родилась не одно десятилетие назад, но лишь в последние годы пришло понимание того, что именно протекционизм начинает становиться определяющим явлением на международных рынках и в международных отношениях.

-

• Протекающие «зеленые» торговые войны и конфликты или просто череда угрожающих манипуляций торговым законодательством, призванных «защитить» свои внутренние интересы, вызывает бурный рост международной напряженности.

-

• Ангажированность научных изысканий, не позволяющая дать качественную аналитическую картину происходящим процессам, и, как следствие, введение в заблуждение населения за счет использования ложных научных доктрин для своих политических амбиций.

-

• Отсутствие системных проработок прогностического характера и проведение политических решений не на базе долгосрочного видения будущего, а исходя из сиюминутных экономических интересов.

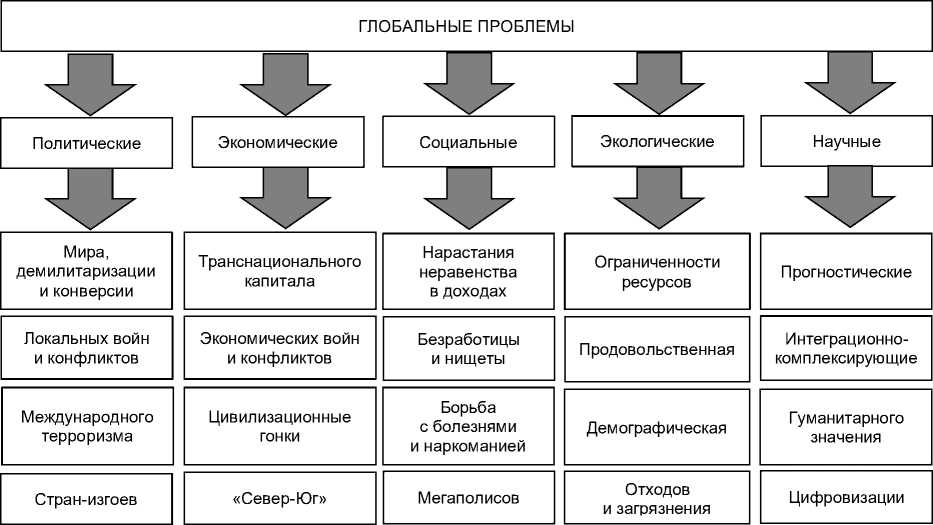

Даже этих пунктов достаточно, чтобы понять – кризисные глобальные явления порождаются имперскими амбициями, которые взяли «зеленую повестку» для достижения своих экспансионистских целей (рисунок 1).

|

Международного долга |

Потепления климата |

Интерпретации |

Рисунок 1 ‒ Некоторые глобальные проблемы, которые имеют место в текущей ситуации и которые во многом порождены отсутствием научной базы1

Figure 1 ‒ Some Global Problems that Take Place in the Current Situation and which are Largely Caused by the Lack of a Scientific Base

В связи с этим необходимо уделить особое внимание научной составляющей происходящего в политической сфере. В науке в целом сегодня идут разнонаправленные, но системно объединенные процессы. К ним относятся:

-

– дифференциация научных изысканий и, как следствие, образование новых наук;

-

– интеграция научных изысканий и формирование новых областей знания, которые выделяются в самостоятельные образования и создают свои иерархические или морфологические системы;

-

– переосмысление, переструктурирование, преобразование существующих областей знания, появление на их базе новых областей знания и, соответственно, наук и даже конгломератов наук.

Обратим внимание в первую очередь на проблематику преобразования существующих областей знания и появления на их основе новых наук и даже конгломератов наук. В частности, вводятся представления о синергетической материи и креативной материи2 . Следуя этим классификационным признакам, все цивилизации делятся на синергетические и синерго-креативные .

Причем рискогенная жизнедеятельность этих цивилизаций формируется в определенных сферах:

-

– синергетические цивилизации функционируют в планетосфере, биосфере и социосфере . Такая трехсферная формализация не учитывает появление в процессе эволюции интеллектуальных систем, что связывается с зарождением, рождением и становлением человечества как отдельного специфического биологического вида;

-

– синерго-креативные цивилизации функционируют в планетосфере, биосфере, социосфере, интеллектосфере и техносфере . То есть учитывается совокупность процессов зарождения, рождения и становления человечества как отдельного специфического биологического вида.

Такой подход формирует некоторые фундаментальные положения новой научной парадигмы. При этом необходимо учитывать исторические аспекты ее формирования и причины невозможности существующих парадигм (концепций, теорий, аксиоматических аппаратов и т. д.) ответить на актуальные вопросы. В связи с этим уточним некоторые понятия.

В зависимости от того, какая сфера является доминирующей при рассмотрении конкретной цивилизации, ей присваивается соответствующее название. Так, если это техносфера, то цивилизация называется или техногенной, или техносферной. С логической точки зрения было бы целесообразно называть цивилизацию, рассматриваемую с позиции социосферных процессов, или социогенной, или социосферной. Однако в реальной жизни это не так. В истории и развитии цивилизаций рядом исследователей постулируются два типа цивилизаций, которые именуются «Восточная» и «Западная». Традиционными называют цивилизации, которые характеризуются длительным господством цивилизационного соответствия и принятых в далеком прошлом норм, законов, правил, установок и т. д. рискогенной жизнедеятельности.

Значительный и оригинальный вклад в цивилизационистику последних десятилетий внесен теоретиками экологического движения, которые занимают примерно такую же позицию в отношении техногенной цивилизации, какую в свое время занимал К. Маркс, с той существенной разницей, что сторонники этого движения выступают не за коммунистическое наполнение в принципе «правильной» и «нужной» техногенной цивилизации, а за ее экологизацию в таких цивилизационных проектах, как:

-

• «биорегионализм» (Б. Токар);

-

• «постматериализм» (Х. Миттермюллер);

-

• «экософизм» (Э. Дренгсон);

-

• «энвайронментализм» (Р. Пеллке)»1.

Такое разделение фиксирует возможность все разнообразие точек зрения на политологическую проблематику разделить на классы в зависимости от связности с цивилизационной проблематикой. В частности, первоначально целесообразно рассмотреть вопросы, позиционируемые как биополитология и биополитика .

В настоящее время в биополитологии как самостоятельной науке выделяются несколько школ, которые отдельные исследователи относят к научным. Но чаще всего это общепостановочные рассуждения в рамках западной философии.

Рассмотрим некоторые школы (Степанов, 1999; Кузнецова, 2022; Наумова и др., 2023):

-

• «американская» (Caldwell, 1964);

-

• «немецкая» (Masters, 2001);

-

• «голландская» (Flohr, 1986).

Основной упор в этих разработках делался на описание конфликтов с точки зрения природной детерминации человека как биологического вида (вопросы специфики этого вида либо вообще не поднимаются, либо позиционируются в логической связке «хищник – жертва») (Булавина, Новосельский, 2023). Исследованию подвергается некий феномен этноцентризма и производится рассмотрение межэтнических конфликтов (с позиции биополитики более правильнее говорить о внутривидовых несоответствиях в «цивилизационных гонках» с упором на интеллектуальные несоответствия) с позиции биологической природы людей без углубления в историю. Многие современные исследователи рассматривают биополитику как политику по сохранению биологического разнообразия живого на планете Земля (Кузнецова, 2022).

Биологическое многообразие является приоритетом биополитиков «зеленого» толка. При этом сами борцы ездят на дорогих машинах и летают на самолетах, но ратуют за комфорт биоса, а также говорят о развитии биодипломатии. На самом деле формирование системы международного сотрудничества по вопросам охраны биоокружения – лишь основа для продвижения своих меркантильных интересов. Политические лидеры разных стран заявляют о необходимости создания «биоцентрического общества», но сами развязывают войны.

Это позволяет отметить однобокость рассмотрения смыслового содержания биополитики и, соответственно, биополитологии в существующих точках зрения. Следует подчеркнуть, что интеллектуально одаренные феномены (ИОФ) (субъекты или объекты при осуществлении научных исследований) и на их базе различные по масштабу, ресурсообеспечению и целям объединения необходимо в биополитологии обобщить и классифицировать.

Прежде всего, интерес представляет классификация в зависимости от характеристик технологий взаимодействия между собой, которые использует интеллектуально одаренный феномен для получения целесформированных результатов политического толка. При этом рассматривать используемые технологии необходимо с позиций биополитических интеллектуальных систем (Новосельский и др., 2023). Далее будем выделять следующие взаимосвязанные и вза-имоподчиненные классы технологий рискогенной жизнедеятельности биополитических интеллектуальных систем :

-

• невербально-воспринимающие;

-

• звуко-ориентирующие;

-

• рече-обменивающие;

-

• письменно-взаимодействующие;

-

• искусственно-интеллектообъединенные (ИИ-объединенные).

Рассмотрим предложенные классы технологий рискогенной жизнедеятельности биополитических интеллектуальных систем более детально.

Невербально-воспринимающие технологии. Большая часть взаимодействий ИОФ политического толка проходит при использовании мимики и аналогичных атрибутов невербального характера. Вступающие в контакты взаимодействуют, прежде всего, как особи. Все выводы, которые исследователь делает, основываются на наблюдениях за биологией испытуемого в контролируемых экспериментах, недостаточных на текущий момент для того, чтобы понять специфику биополитики. Исследования в областях этологии, социобиологии, зоосемиотики, хомологии, интеллектологии значительно углубили наше понимание поведения живых существ. И первое, что отмечается – это наличие невербальных отношений, которые тем или иным образом связаны с имиджем .

Звуко-ориентирующие технологии . Политические технологии – явление, отражающее древнюю историю, неотделимую от существования и развития человечества в целом и напрямую связанную с вопросами цивилизационного строительства и сменой мироустройства. Но как только упоминается цивилизационная проблематика, политология сразу попадает в водоворот вечных проблем. Одной из них является вопрос коллективного, массового или общественного сознания. Далее будем использовать понятие «массовое сознание» как более широкое. В цивилизационистике относительно массового сознания используются представления о родах интеллектуальной деятельности. Всего выделяют семь таких родов (таблица 1).

Таблица 1 ‒ Классификация родов интеллектуальной деятельности с краткой характеристикой базовых психофизиологических категорий в онтогенезной последовательности 1

Table 1 ‒ Classification of Intellectual Activities with a Brief Description of the Basic Psychophysiological Categories in the Ontogenetic Sequence

|

№ п/п |

Название рода интеллектуальной деятельности |

Краткая характеристика базовых категорий |

|

1 |

2 |

3 |

|

1. |

Интеллектуальная деятельность нулевого рода (ИД0) |

ИД, присущая новорожденному (фаза идентификационного привыкания). Предполагает задействование свойств человека, живущего в поле различных процессов ситуативности: сенсорные, цитадельные, харитытные |

|

2. |

Интеллектуальная деятельность первого рода (ИД1) |

ИД, присущая развивающемуся естественному интеллекту, вышедшему из фазы привыкания с переходом во вторую фазу (идентификационное осмысление) развития ИД. Предполагается задействование свойств человека, живущего в поле различных процессов ситуативности и отдельных элементов предвидения, с учетом свойств, сформированных на предыдущей фазе, с добавлением следующих: рейхсферные, акцепторные, репродукционные |

|

3. |

Интеллектуальная деятельность второго рода (ИД2) |

ИД, присущая развивающемуся естественному интеллекту, вышедшему из фазы идентификационного осмысления с переходом в третью фазу (когнитивное восприятие) развития ИД. Предполагается задействование как идентификационных, так и когнитивных свойств человека, живущего в поле различных процессов ситуативности и элементов предвидения, с учетом свойств, сформированных на предыдущих фазах, с добавлением следующих: отношения, переноса, семиотичности |

|

4. |

Интеллектуальная деятельность третьего рода (ИД3) |

ИД, присущая развивающемуся естественному интеллекту, вышедшему из фазы когнитивного восприятия с переходом в четвертую фазу (когнитивное формирование стиля) развития ИД. Предполагается задействование как идентификационных, так и когнитивных свойств человека, живущего в поле различных процессов ситуативности и предвидения, с учетом свойств, сформированных на предыдущей фазе, с добавлением следующих: понятийность, смыслоопределенность, эрудиционность |

1 Составлено авторами по: (Кирсанов, Киринюк, 2005).

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

|

5. |

Интеллектуальная деятельность четвертого рода (ИД4) |

ИД, присущая развивающемуся естественному интеллекту, вышедшему из фазы когнитивного формирования стиля с переходом в пятую фазу (латеральное накопление) развития ИД. Предполагается полное задействование идентификационных и когнитивных свойств человека, живущего в поле различных процессов ситуативности и значимого предвидения, с учетом свойств, сформированных на предыдущей фазе, с добавлением следующих: манипуляционность, схематизационность, идеализационность |

|

6. |

Интеллектуальная деятельность пятого рода (ИД5) |

ИД, присущая развивающемуся естественному интеллекту, вышедшему из фазы латерального накопления с переходом в пятую фазу (латеральная цивилизационность) развития ИД. Предполагается полное задействование как идентификационных, так и когнитивных свойств с частичным использованием потенциала латеральных свойств человека, живущего в поле различных процессов предвидения и ситуативности, с учетом свойств, сформированных на предыдущей фазе, с добавлением следующих: изоморфности, формализационности, системогенности |

|

7. |

Интеллектуальная деятельность шестого рода (ИД6) |

ИД, присущая развитому естественному интеллекту в совокупности с искусственным интеллектом. Нарождающийся род интеллектуальной деятельности. Естественный интеллект в определенной степени, видимо, достиг (скорее, приближается) апогея своего развития по сложности устройства, и теперь его развитие должно идти по новой траектории. Можно предположить, что речь идет об объединении искусственного и естественного интеллекта. Какие свойства приобретет данное объединение, требует отдельного изучения |

Изменения родов интеллектуальной деятельности фиксируются в материально энергетических процессах, которые приводят к структурным преобразованиям ЦНС или, более конкретно, мозгу человека с самого его рождения. Структура человеческого мозга в первые дни и последующие годы жизни его носителя интенсивно изменяется. Это считается повторением филогенеза в онтогенезе .

Рече-обменивающие технологии. «В политической действительности, язык обладает символизмом и является одновременно основным средством социального конструирования реальности, которое способствует формированию определенных ситуаций, социальных ролей, идентичностей и межличностных отношений, и ключевым средством в искусстве убеждения, являясь тем самым основой политического ораторского искусства» (Феномен языка и риторики в политике…, 2023).

Письменно-взаимодействующие технологии. Очень часто в бытовом представлении не прослеживается связь цивилизационных процессов и письменных технологий, применяемых в обществе и, соответственно, формировании интеллектуальных процессов. Но при углубленном анализе данного вопроса обнаруживается важная проблема соотношения политических процессов по суверенизации/вассализации. В основе процессуального фундамента любой цивилизации тем или иным образом лежит язык. Базой языка является алфавит, который формирует многообразие словарного запаса с их эмоциональным и неповторимым напором. Слова есть строительный материал языка, из которого возводится здание цивилизации. Буквы ‒ это знаки, которые формируют письменность. Современная политика не может без нее существовать. Борьба за алфавит является острой конкуренцией за идеологический и воззренологический фундамент общества.

ИИ-объединенные технологии. Использование технологий ИИ в различных сферах общества также открывает эту область для специалистов-политологов, например в области публичной политики, избирательных процедур, электорального анализа.

Заключение . Таким образом, предложено рассматривать вопросы биополитологии в новом ключе – на базе цивилизационистской воззренологии. Противоречия, возникшие в результате деятельности «зеленых» партий, привели к кризисным глобальным явлениям. В этой связи научные аспекты понимания политической сферы позволяют рассмотреть вопросы биополитологии и биополитики в цивилизационном аспекте через классы технологий рискогенной жизнедеятельности биополитических интеллектуальных систем. Это позволяет заложить научный фундамент в современную политологию относительно формирующихся процессов становления нового миропорядка.

Список литературы Биополитология и цивилизационистика как научный фундамент процессов становления нового миропорядка

- Булавина М.А., Новосельский С.О. Перспективы военной безопасности России в существующей геополитической конъюнктуре // Межгосударственное противоборство в условиях глобализации и его влияние на управление национальной обороной Российской Федерации: сборник трудов конф. М., 2023. С. 105-112.

- Кирсанов К.А., Киринюк А.А. Глобальные проблемы образования: монография: в 2 т. М., 2005. Т. 1. 440 с.

- Кравченко С.А. Риски и вызовы еды: необходимость гуманистической биополитики // Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 1 (9). С. 133-149.

- Кузнецова А.А. История становления биополитики как направления политологических исследований // Вестник Московского государственного областного университета. 2022. № 1. С. 133-148. https://doi.org/10.18384/2224-0209-2022-1-1108.

- Наумова Е.И. Соколов А.М., Бондарев В.Г. Цивилизационные стратегии современности: от геополитики к биополитике: учеб.-метод. пособие. СПб., 2023. 200 с. https://doi.org/10.31312/978-5-6048848-2-9.

- Новосельский С.О., Моисеева О.А., Филиппова О.А. Коммуникационная политика органов исполнительной власти с населением в социальных сетях // Вопросы политологии. 2023. Т. 13, № 3 (91). С. 1001-1013. https://doi.org/10.35775/PSI.2023.91.3.011.

- Прогнозы и перспективы развития партии «Зеленых» / И.С. Березина [и др.] // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2020. Т. 10, № 5 (62). С. 1280-1289. https://doi.org/10.35775/PSI.2020.62.5.031.

- Ровинская Т.Л. Европейское зеленое движение в условиях кризиса: новые подходы // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2021. № 4. С. 24-33. https://doi.org/10.20542/afij-2021-4-24-33.

- Степанов В.С. Цивилизационное состояние общества с точки зрения биополитологии // Клио. 1999. № 1. С. 18-24.

- Феномен языка и риторики в политике: лингвистическая манипуляция СМИ как инструмент массового убеждения (на примере русского и английского языков) / А.Р. Нурутдинова [и др.] // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 9 (135). https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.135.13.

- Фуко M. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году / пер. с фр. А.В. Дьякова. СПб., 2010. 448 с.

- Blank R.H., Hines S.M. Biology and Political Science. N.Y., 2001. 183 p.

- Caldwell L.K. Biopolitics: science, ethics and public policy // The Yale Review. 1964. Vol. 54, no. 1. P. 1-16.

- Flohr H. Unsere biokulturelle Natur: Für die Beachtung der Biologie bei der Erklärung menschlichen Sozial Verhaltens // Menschliches Handeln und Sozialstrukturen / hrsg. von A. Elting. Wiesbaden, 1986. S. 43-65. https://doi.org/10.1007/978-3-322-93769-8_4. (на нем. яз.)

- Masters R.D. Biology and politics: linking nature and nurture // Annual Review of Political Science. 2001. Vol. 4. P. 345-369. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.345.

- Wang C., Keith D. The greening of European radical left parties: red and green politics // Journal of Contemporary European Studies. 2020. Vol. 28, no. 4. P. 494-513. https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1792280.