Биоритмические характеристики возрастной структуры обращений и продолжительности амбулаторного лечения лиц с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава

Автор: Аврунин А.С., Корнилов Н.В., Григорьев А.М.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2003 года.

Бесплатный доступ

Обследовано 197 женщин (от 17 до 82 лет) и 59 мужчин (от 25 до 85 лет) с дегенеративно-дистрофическими поражениями тазобедренных суставов, которым проводилось амбулаторное лечение с 1992 по 1994 год в связи с обострением процесса. Установлено, что количество обращаемости и у женщин, и у мужчин меняется волнообразно с периодом в 9,3 года (=2,9 года) и 9,5 года (=4,9 года) соответственно. Волнообразно меняется и продолжительность лечения (то есть резистентность к проводимой терапии) со средней длиной периода в 7,8 года (=2,3 года) и 9,5 года (=3,9 года) соответственно. У женщин в 24, 34-35, 41-42, 50-52, 59-60, 66-69, 76 лет наблюдается совпадение максимумов удельного веса обострений и длительности лечения, а у мужчин в 41-42, 57, 68-69 и 75-76 лет. Высказано предположение, что в эти возрастные сроки происходят существенные регуляторно-метаболические перестройки.

Тазобедренный сустав, деформирующий артроз, возрастная периодизация

Короткий адрес: https://sciup.org/142120562

IDR: 142120562

Текст научной статьи Биоритмические характеристики возрастной структуры обращений и продолжительности амбулаторного лечения лиц с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава

197 women at the age of 17-82 and 59 men at the age of 25-85 years with degenerative involvements of the hip who were subjected to outpatient treatment within 1992-1994 due to the process aggravation were included in the study. It was established that the share of reference to medical care both in female, and male patients changed in a wave-like manner at the period of 9,3 years ( σ =2,9 years) and 9,5 years ( σ =4,9 years), respectively. The duration of treatment (that means resistance to the therapy conducted) also changed in a wave-like manner provided mean duration of 7,8 years ( σ =2,3 years) and 9,5 years ( σ =3.9 years), respectively. The maximal shares of aggravations and treatment duration were noted in agreement in women at the age of 24, 34-35, 41-42, 50-52, 59-60, 66-69, 76 years and in men at the age of 41-42, 57, 68-69 and 75-76. It was supposed that marked regulatory-and-metabolic reorganizations were taking place at these age terms. Keywords : hip (joint), deforming arthrosis, age periodization.

Рост и старение организма характеризуются изменением соотношения регуляторнометаболических процессов [3] или, другими словами, возрастной периодизацией структуры пространственно-временной организации функций. Одним из проявлений этого является развитие дегенеративно-дистрофических процессов в суставах [5, 6], причем поражение тазобедренного сустава занимает одно из первых мест [4]. Возрастная периодизация метаболизма манифестируется также изменением соотношения регуляторных механизмов, определяющих течение воспаления [7]. Асептическое воспаление – обязательный патогенетический компонент коксартроза [I]. Именно реактивный синовит и периартрит служат основной причиной болей при остеоартрозе, причем спазм близлежащих мышц, усиливающий болевой синдром, также возникает рефлекторно из-за синовита [6]. Все вышеизложенное позволяет предположить, что возрастная регуляторнометаболическая перестройка может сказаться у пациентов с коксартрозом периодическим повы-шением/снижением порога чувствительности тканей сустава к влиянию различных факторов, в том числе и к механической нагрузке, что манифестируется биоритмическими изменениями возрастной структуры обращений пациентов к врачу в связи с обострениями заболевания и продолжительностью лечения этих обострений.

Целью настоящего исследования явилось определение влияния возрастной периодизации процессов на биоритмические характеристики течения коксартроза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 197 женщин (от 17 до 82 лет) и 59 мужчин (от 25 до 85 лет) с дегенеративно -дистрофическими поражениями тазобедренных суставов, которым проводилось амбулаторное лечение с 1992 по 1994 год в связи с обострением болезни. Основными причинами обращения к врачу являлись усиление болевого синдрома и нарушение функции сустава. Кроме этого, наблюдались увеличение припухлости и выпот в суставе, что являлось косвенным признаком активизации воспалительного компонента. Суммарное количество обращений женщин составило 334, мужчин - 99 раз. Исследование проведено на базе поликлиники N 51 Московского района г. Санкт-Петербурга, обслуживающей население в 65,5 тысяч человек. Все диагнозы были верифицированы путем активного вызова пациентов и их дополнительного обследования. Наиболее сложных в диагностическом плане больных обследовали стационарно в клинике Рос-НИИТО им. Р.Р. Вредена.

Пациентов распределяли в зависимости от их возраста на момент обращения в поликлинику: по возрастным группам с разницей в один год. При статистической обработке данных использовали метод х , а для получения математических статистических моделей возрастные ряды изучаемых показателей аппроксимировали сглаживающим полиномиальным сплайном четвертого порядка (уровень значимости модели Р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что и женщины, и мужчины за рассматриваемый период в среднем обращались в поликлинику 1,7 раза, а средняя продолжительность амбулаторного лечения составила 42,1 и 43,0 дня соответственно. При этом 36-летние пациентки значительно (р<0,05) чаще обращались к врачу, чем 35летние, 52-летние - чем 51-летние, 60-летние - чем 57-летние. Отмечена явная тенденция аналогичного характера между 26- и 25-летними, 36- и 37летними, 60- и 62-летними, 66- и 64-летними, 74- и 72-летними. Среди мужчин 40-летние пациенты достоверно чаще обращались к врачу, чем 39- и 41летние, 44-45-летние - чем 43-летние, 58-летние -чем 60-летние (р<0,05). Кроме этого, выраженная тенденция аналогичного характера установлена для пациентов 34-35 лет по сравнению с 33- и 36летними, 65 лет - по сравнению с 64- и 66-летними, 76 лет - по сравнению с 75- и 77-летними.

Таким образом, изменение удельного веса обращений в поликлинику как у женщин, так и у мужчин с дегенеративно-дистрофическими поражениями тазобедренных суставов в зависимости от возраста носит колебательный характер с максимумами у женщин в 26, 36, 52, 60, 66 лет и 74 года, а у мужчин - в 34-35, 40, 44-45, 58, 65, 76 лет. При этом ряд максимумов в обеих группах приходятся на близкие возрастные интервалы 35-36, 58-60, 6566, 74-76 лет.

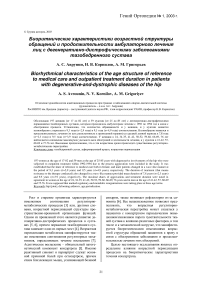

После аппроксимации возрастных рядов сплайном (рис. 1) установлено, что в обеих группах в зависимости от возраста удельный вес обращаемости колебался вокруг тренда, величина которого также меняется волнообразно. У женщин выявлено две волны изменения тренда: первая с максимумом в 35 лет и последующим минимумом в 43 года и вторая с максимумом в 65 лет. У мужчин установлена «двугорбая» волна с максимумами в 46 лет и 62 года.

На колебательной составляющей, полученной после вычитания тренда (рис. 1), и у женщин, и у мужчин выделено по 6 волн с периодом в 9,3 года (о=2,9 года) и 9,5 года (о=4,9 года) соответственно. Таким образом, можно говорить, что независимо от пола удельный вес обращений в поликлинику меняется циклически с периодом около 9 лет. Эта возрастная цикличность, по-видимому, отражает колебания выраженности болевого синдрома, что косвенно свидетельствует об изменении роли воспалительного звена в патогенезе коксартроза. Следует ожидать, что подобное явление сопровождается и изменением чувствительности организма к проводимой терапии, а значит, и продолжительности амбулаторного лечения. Если последняя гипотеза верна, то, с одной стороны, должны наблюдаться аналогичные колебания сроков амбулаторного лечения с аналогичным или близким периодом, а с другой - максимумы увеличения удельного веса обращений должны совпадать с максимумами колебаний длительности амбулаторного лечения.

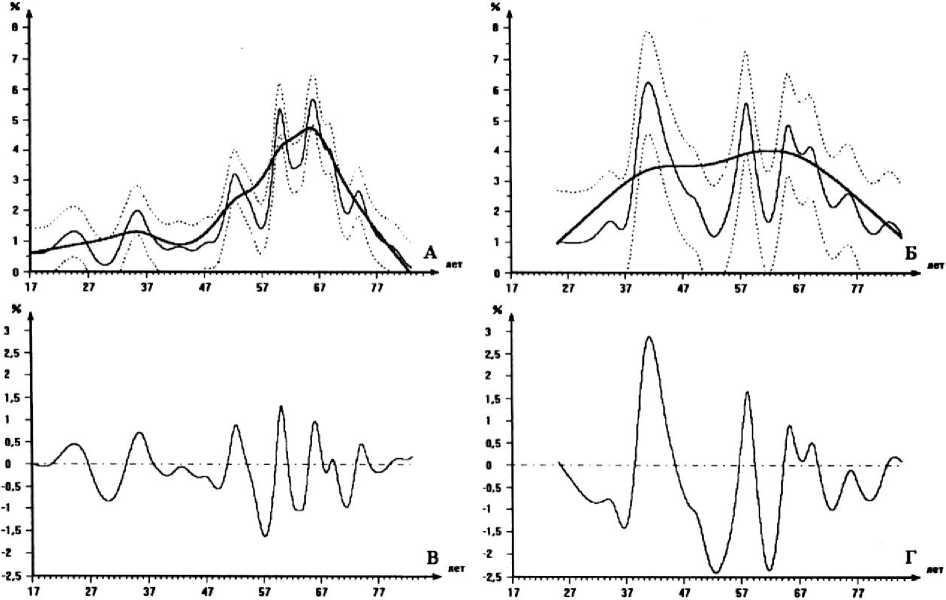

Как видно из рисунка 2, действительно, средняя продолжительность амбулаторного лечения и у женщин, и у мужчин меняется в колебательном режиме вокруг тренда. У женщин тренд постепенно снижается с возрастом, а у мужчин первоначально незначительно повышается с максимумом в 42 года, а затем тоже падает. После вычитания трендов получены колебательные кривые, на которых у женщин можно выделить 8 волн, у мужчин -6. Средняя длина периода составляет 7,8 года ( о =2,3 года) и 9,5 года ( о =3,9 года) соответственно.

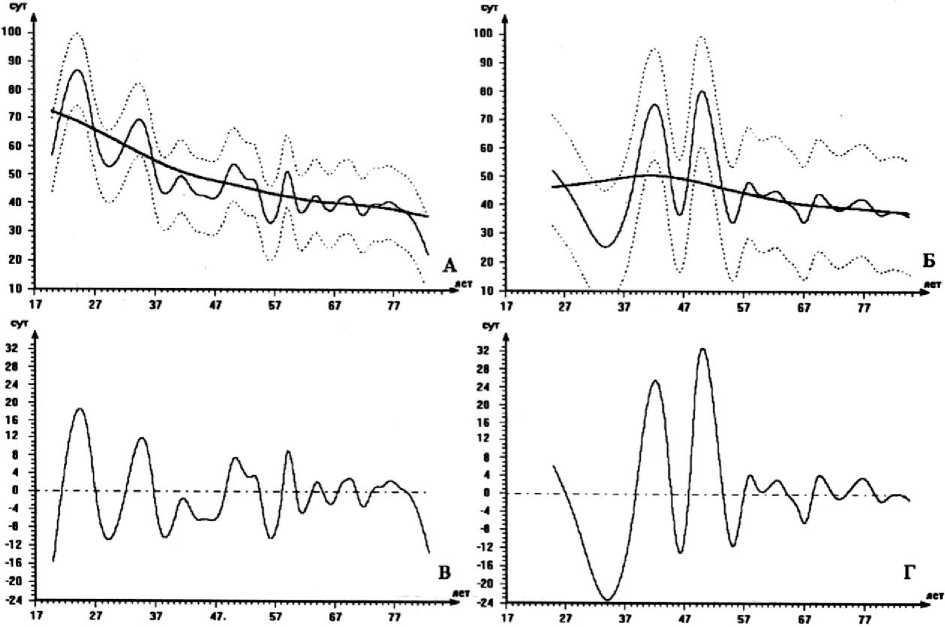

Результаты сопоставления колебательных кривых возрастной структуры обращаемости к врачу и длительности амбулаторного лечения представлены на рисунке 3. Как видно из графиков, у женщин близки или совпадают максимумы исследуемых показателей, а средняя разница между максимумами составляет 1,1 года. Таким образом, несмотря на определенные смещения в длительности волн, у женщин в 24, 34-35, 41-42, 50-52, 59-60, 66-69, 76 лет наблюдается увеличение удельного веса обострений и относительной резистентности к терапии. У мужчин это происходит в возрасте 41-42, 57, 6869 и 75-76 лет. По-видимому, наблюдаемый феномен можно связать с постепенным накоплением регуляторно-метаболических сдвигов, в результате чего их уровень достигает критического, после чего происходит перестройка всей структуры пространственно-временной организации функций, которая проявляется, в том числе, и изменением характера течения артроза тазобедренного сустава.

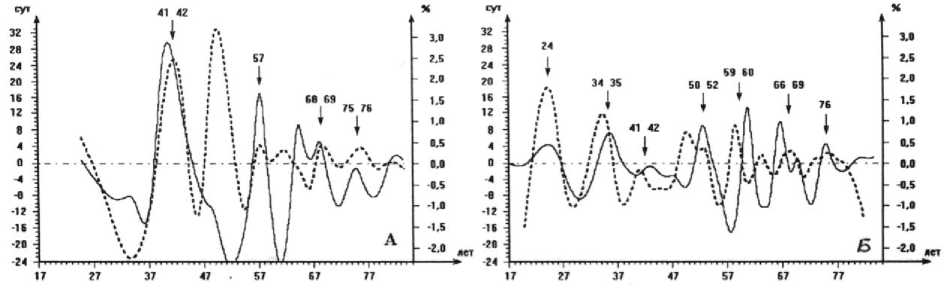

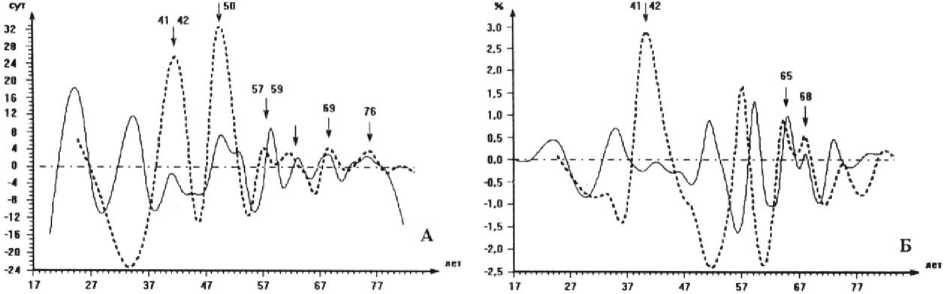

Рассмотрим теперь, в каких возрастных группах нивелируется влияние пола на изменение величины изучаемых показателей (рис. 4). Максимумы длительности амбулаторного лечения у мужчин и женщин совпадают в 41-42 года, 50, 57-59, 69, 75 лет, а удельного веса обращаемости – в 41-42 года, 65 и 68 лет. Можно предположить, что в этом возрасте независимо от пола происходят глубокие регуляторно-метаболические сдвиги, изменяющие патогенетические механизмы течения коксартроза и клинически манифестирующиеся увеличением удельного веса обострений заболевания и усилением резистентности к проводимой терапии.

Полученные данные можно рассматривать как свойственный периодической болезни элемент патогенеза коксартроза, ритм клинических проявлений которого соответствует происходящим в орга- низме возрастным регуляторно-метаболическим сдвигам. Как подчеркивают Л. Глас и М. Мэки [2], многие заболевания человека характеризуются необычной и сложной динамикой. Рассмотрение механизмов, лежащих в основе таких заболеваний, оказывается неизбежно связанным с теоретическим анализом наблюдаемой динамики. Так, Reiman [8], изучая с конца 40-х годов периодические болезни, собрал более двух тысяч примеров различных нарушений медицинского характера, повторяющихся с интервалами, равными одной неделе, двум неделям, одному месяцу, или с нерегулярными интервалами у людей, здоровых в других отношениях. Автор подчеркивает, что эти повторяющиеся расстройства гораздо более глубокие и приводят к более тяжелым последствиям, чем те, что совпадают с циркадианными ритмами. Каждое такое заболевание клинически отлично от другого, но для всех них общими свойствами являются строгая или нерегулярная периодичность коротких вспышек болезни на протяжении десятилетий, перекрывающиеся признаки и резистентность к терапии.

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что в механизмах развития дегенеративно-дистрофических процессов в тазобедренном суставе имеется биоритмический компонент, свойственный периодической болезни, который связан с возрастной периодизацией регуляторнометаболических процессов.

Рис. 1. Результаты математического моделирования возрастной динамики удельного веса обращаемости в поликлинику пациентов по поводу обострений коксартроза.

По вертикальной оси – удельный вес (%), по горизонтальной оси – возраст (полных лет).

На графиках: А, В – женщины. Б, Г – мужчины. В, Г – колебательная составляющая, полученная после вычитания тренда. Обозначения: — - аппроксимация сплайнами с параметрами р=0,4;

■ - тренд аппроксимация сплайнами с параметрами р=0,005; ••• - полуширина доверительной полосы (1,96х а ).

Рис. 2. Результаты математического моделирования возрастной динамики длительности амбулаторного лечения у пациентов с обострениями коксартроза.

По вертикальной оси – сут, по горизонтальной оси – возраст (полных лет).

На графиках: А, В – женщины, Б, Г – мужчины, В, Г – колебательная составляющая, полученная после вычитания тренда. Обозначения: — аппроксимация сплайнами с параметрами р=0,4;

-

■ - тренд аппроксимация сплайнами с параметрами р=0,005;

-

■ " - полуширина доверительной полосы (1,96х а ).

Рис. 3. Сравнение колебательных кривых возрастзависимых изменений удельного веса обращений к врачу и длительности амбулаторного лечения у мужчин и женщин.

По левой вертикальной оси - длительность амбулаторного лечения (сут), по правой вертикальной оси - удельный вес обращаемости (%), по горизонтальной оси - возраст (полных лет).

На графиках: А - мужчины, Б - женщины.

Обозначения: ••• - длительность больничного листа;

-

— - обращаемость к врачу;

41 1 42 - совпадающий возраст.

Рис. 4. Влияние пола на возрастзависимые изменения колебательных кривых удельного веса обращений к врачу и длительности амбулаторного лечения.

По вертикальной оси - величина исследуемого показателя, по горизонтальной оси - возраст (полных лет).

На графиках: А - длительность амбулаторного лечения, Б - удельный вес обращений к врачу.

Обозначения: --мужчины; ■■■ - женщины; 41 1 42 - совпадающий возраст.