Биотехнологические показатели качества клейковины как адаптивный показатель у экотипов популяций мягкой пшеницы в условиях Сибири

Автор: Парыгин В.В., Половинкина С.В., Илли И.Э.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (43), 2013 года.

Бесплатный доступ

Экотипы были получены методом, разработанным сотрудниками нашего коллектива. Данным методом можно получить экотипы, наиболее адаптированные к среде обитания и обладающие ценными хозяйственными свойствами: качество клейковины, продуктивность растений, и другими аналогичными признаками. Новизна развиваемого биотехнологического направления подтверждена авторскими патентами и не имеет аналогов в мире как по замыслу, так и по исполнению.

Популяция, экотип, сорт, белки, клейковина, электрофоретический спектр, глиадины

Короткий адрес: https://sciup.org/142142735

IDR: 142142735 | УДК: 633.11„321“:631.526.323(571.53)

Текст научной статьи Биотехнологические показатели качества клейковины как адаптивный показатель у экотипов популяций мягкой пшеницы в условиях Сибири

Мягкая пшеница – одна из древнейших культур в земледелии. Ее возделывали в Европе и Азии примерно в 4-6 тыс. до н. э. Выделяют два основных центра происхождения различных разновидностей мягкой пшеницы [1, 2] - среднеазиатский и переднеазиатский.

Экологические условия родины происхождения мягкой пшеницы существенно отличаются от экологических условий Сибири. Отсюда интродукция мягкой пшеницы как культурного растения в данном регионе была осуществима лишь благодаря изменениям, происходящим в геноме этого вида. Такие изменения были возможны только при создании сортов путем искусственной гибридизации и введения их в культуру. В Сибири процесс адаптации мягкой пшеницы вышеуказанным способом занял очень длительное время, он проходил в течение последних 200-250 лет [14].

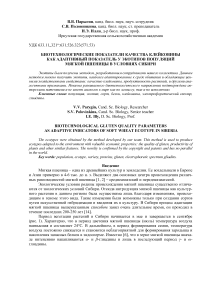

Период вегетации растений в Сибири начинается в мае и завершается в сентябре (рис. 1). Характерно, что в период цветения мягкой пшеницы (июль) температура воздуха наивысшая и составляет 24°С. В дальнейшем, в период формирования семян, температура воздуха постоянно снижается и становится неблагоприятной для формирования зародыша и накопления запасных белков в эндосперме. Известно [6], что в зерне мягкой пшеницы вначале интенсивно накапливаются α- и β -глиадины и лишь в последующий период γ- и ω- глиадины.

Рис. 1. Динамика среднемесячных температур в период вегетации растений

Известно [6], что оптимальная температура для биосинтеза α- и β- глиадинов, основных компонентов качества клейковины, составляет 15-20°С, а γ- и ω- глиадинов – 22-25°С.

В Сибири условия температуры для активного накопления α- и β-глиадинов относительно удовлетворительны, но зато они крайне неудовлетворительны для накопления γ- и ω-глиадинов. Что существенно сказывается на хозяйственно-ценных свойствах клейковины у сортов мягкой пшеницы, возделываемых в Сибири.

Наряду с этим многие исследователи [4, 7, 8] отмечают, что недостаток тепла в период формирования семян мягкой пшеницы существенно угнетает пространственную организацию формирования органов зародыша, что приводит к ослаблению роста и развития проростков в полевых условиях. Как было показано [10], негативно влияет такой важный хозяйственный показатель, как засухоустойчивость растений в Сибири.

Исходя из изложенного, основной целью исследований было изучение на уровне экотипов качества клейковины зерна у растений мягкой яровой пшеницы как показателя адаптации их к экологическим условиям Сибири для ускорения селекционного процесса.

Объекты и методы исследований

Объектом исследования служили семена 6 сортов мягкой пшеницы, относящихся к трем популяциям: Предбайкальской, Забайкальской и Западносибирской, предварительно выращенные в одних и тех же экологических условиях – в Предбайкалье. Для разделения сортов мягкой пшеницы использовали разработанный нами метод [12, 13]. Семена после предварительной физиологической подготовки разделяли на экотипы в растворах сахарозы с различной плотностью от 1.300 до 1.240 г/см3 с шагом в 10 единиц, что позволило нам получить по 7 экотипов у каждого из исследуемых сортов. Общее содержание белка у зерновок пшеницы определяли по методике, разработанной В.И. Сичкарем и соавторами [11]. Для проведения электрофореза белков глиадина зерна пшеницы нами был принят метод В. Бушука и Р. Зильмана [15] в модификации Г. Лохарда и Б. Джонса [16]. Для экспериментов использовали прибор, предложенный А.П. Поколайнен и В.А. Евдокимовым [9]. Вариационно-статистическую обработку полученных данных проводили по Доспехову [3] на IBM PC Pentium IV с использованием статистического пакета программного обеспечения Excel.

Результаты и их обсуждения

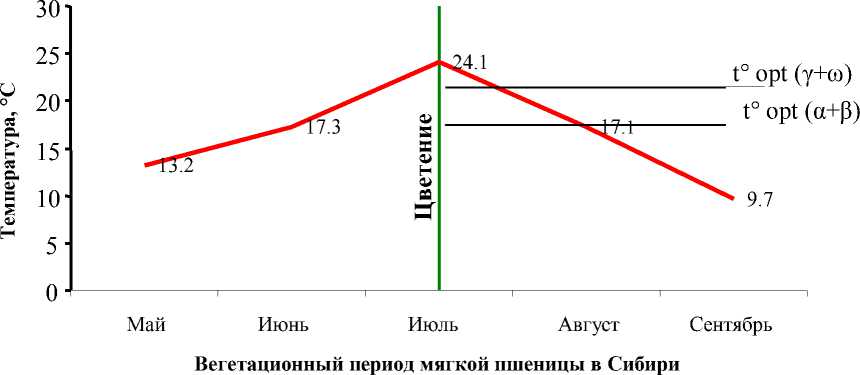

Результаты исследований показали, что каждый сорт обладал индивидуальным спектром численности особей в сорте (рис. 2).

Рис. 2. Плотность экотипов у сибирских сортов мягкой пшеницы, где 1… - 7 – номера экотипов; сорта Тулунская 12 - представитель Предбайкальской, Селенга – Забайкальской, Ирень - Западносибирской популяции

По всей вероятности, это связано с генетической индивидуальностью создания ориги-наторами сортов, которая и обнаруживается у них в предлагаемом нами методе получения экотипов [13].

При разделении сортов на экотипы нами было избрано одно основное условие: если сопредельные по спектру экотипы отличаются друг от друга по общему содержанию белка (табл. 1) в семенах примерно на 2% и более, то их можно считать экотипами сорта. Результаты наших исследований показали, что содержание белка в зерновках у различных экотипов в условиях Сибири весьма гетерогенно. Так, у сортов Предбайкальской популяции Тулунская 12 и Ангара 86 показатель содержания белка был в пределах 13,54 - 23,83%, то есть разница между ними составляла более 10%.

Таблица 1

Суммарное накопление белка в зерновках мягкой пшеницы Предбайкальской популяции

|

Сорт, экотип |

Тулунская 12 |

Ангара 86 |

||

|

Общее содержание белка |

Отклонение от сорта, % |

Общее содержание белка |

Отклонение от сорта, % |

|

|

Контроль |

18,90±0,016 |

100 |

16,63±0,017 |

100 |

|

1 |

17,08±0,013 |

90,37 |

13,54±0,015 |

81,41 |

|

2 |

19,73±0,014 |

104,39 |

19,81±0,017 |

119,12 |

|

3 |

18,88±0,017 |

99,89 |

15,75±0,012 |

94,70 |

|

4 |

20,17±0,015 |

106,71 |

19,04±0,014 |

114,49 |

|

5 |

18,99±0,013 |

100,4 |

14,33±0,017 |

86,16 |

|

6 |

14,98±0,015 |

79,25 |

23,83±0,015 |

143,29 |

|

7 |

18,79±0,012 |

99,41 |

16,56±0,013 |

99,57 |

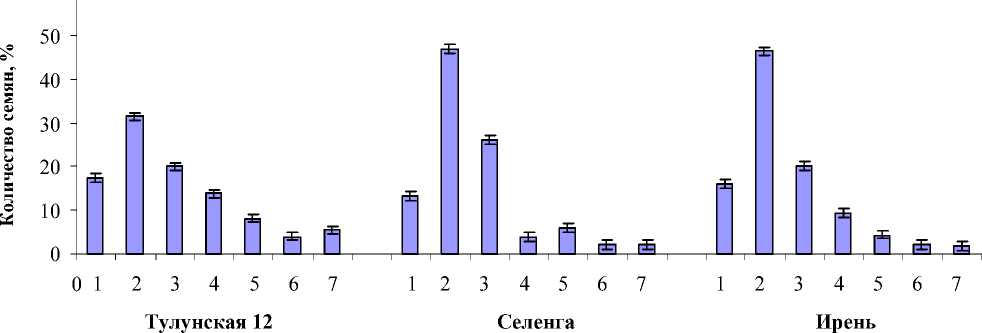

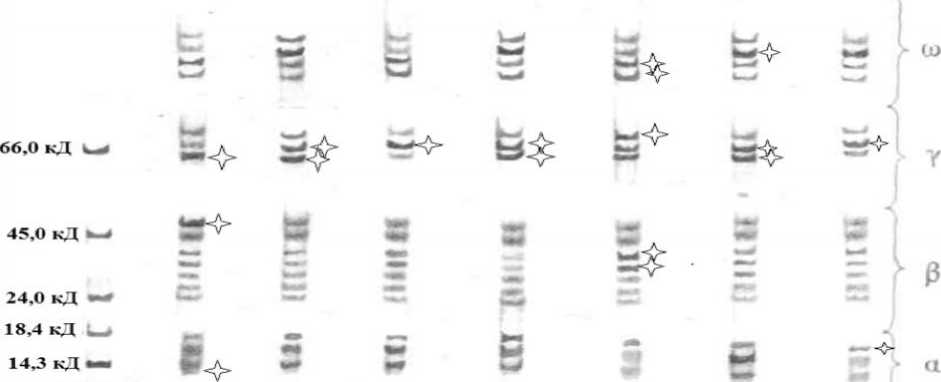

Глиадины являются основными компонентами (рис. 3) в формировании клейковины [5], которая накапливается только в зерновках пшеницы. По этой причине глиадины являются маркерами, генетически принадлежащими тому или иному сорту. Из рисунка 3 прослеживается, что весь комплекс глиадиновых белков при электрофорезе делится на индивидуальные белки, состоящие из четырех групп, называемых субфракциями.

Рис. 3. Компонентный состав глиадинов в зерновках у сортов мягкой пшеницы, где 1 – Ангара 86; 2 – Тулунская 12; 3 – Селенга; 4 – Бурятская остистая; 5 – Новосибирская 29; 6 – Новосибирская 15; α, β, γ и ω - субфракции глиадинов

Наиболее высокомолекулярные глиадины располагаются в верхней части электрофоретического спектра, они также состоят из группы индивидуальных белков, свойственных тому или иному сорту. Это означает, что каждый сорт содержит свой индивидуальный портрет глиадинов.

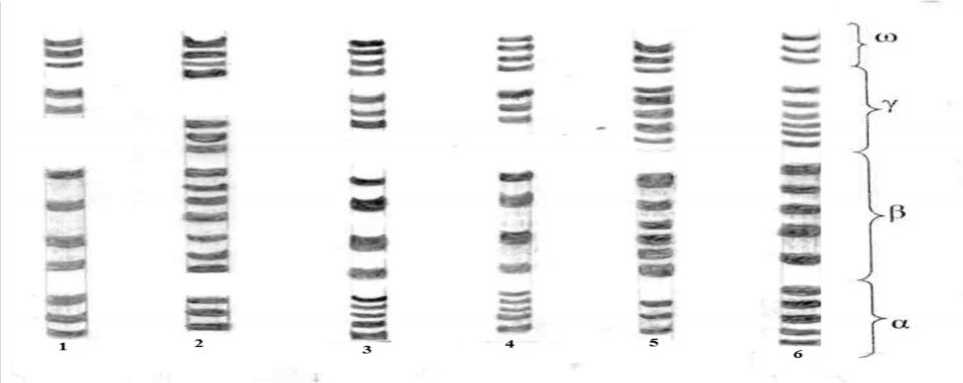

Сравнение электрофоретических спектров белков глиадинов на уровне экотипов (рис. 4) показало, что внутри каждого сорта у экотипов присутствует полный набор полипептидов, свойственных сорту. Различия между экотипами заключались лишь в количественном накоплении тех или других полипептидов. Наличие особей в экотипах, способных при низкотемпературных условиях накапливать большое количество полипептидов, свидетельствует об уровне адаптации к данному фактору среды.

Ьелки 1 2 3 4 5 6 7

маркер

Рис. 4. Компонентный состав глиадинов в экотипах сорта Тулунская 12, где 1 - первый экотип;

2 - второй экотип; 3 - третий экотип; 4 - четвертый экотип; 5 - пятый экотип; 6 - шестой экотип;

7 - седьмой экотип; α, β, γ и ω - субфракции глиадинов

Если эти электрофоретические спектры, свойственные каждому экотипу, условно назвать маркерными, то у сорта Тулунская 12 Предбайкальской популяции таких маркерных белков во всем спектре глиадинов было 17, а у каждого экотипа нами было обнаружено по 2 - 4 маркерных белка.

Результаты исследований, представленные в таблице 2, свидетельствуют о разнообразии величины показателя соотношения индекса (а+в) / (y+m) . Ранее [12] нами было показа- но, если индекс (а+в) / (Y+ю) равен единице и меньше ее, то технологическое качество клейковины лучше, чем если это соотношение больше единицы.

Таблица 2

Соотношение низко- и высокомолекулярных белков глиадинов

|

Экотип |

Тулунская 12 |

Ангара 86 |

||

|

(α+β) / (γ+ω) |

Качество клейковины |

(α+β) / (γ+ω) |

Качество клейковины |

|

|

Контроль (сорт) |

0.99±0.012 |

сильная |

1.19±0.017 |

слабая |

|

1 |

0.99±0.011 |

сильная |

1.42±0.013 |

слабая |

|

2 |

0.98±0.012 |

сильная |

1.26±0.015 |

слабая |

|

3 |

0.99±0.014 |

сильная |

1.00±0.011 |

средняя |

|

4 |

0.99±0.012 |

сильная |

0.85±0.017 |

сильная |

|

5 |

1.01±0.011 |

средняя |

1.00±0.012 |

средняя |

|

6 |

0.88±0.018 |

сильная |

1.29±0.010 |

слабая |

|

7 |

1.00±0.013 |

средняя |

1.22±0.014 |

слабая |

Обычно у высококачественной клейковины это соотношение равно 0,75 - 1,0. У низкокачественной клейковины оно равно 1,0 - 1,65. Отсюда следует, что сорт Тулунская 12 относится к сильным пшеницам. У полученных экотипов сорта Тулунская 12 (табл. 2) соотношение низко- и высокомолекулярных белков было либо равно единице, либо меньше этой величины, только один экотип имеет низкокачественную клейковину (индекс 1,01). Среди них важно выделить шестой экотип, у которого этот показатель был наилучшим (индекс 0,88). У сорта Ангара 86 был выделен всего один экотип с высококачественной клейковиной (индекс 0,85), несмотря на то, что этот сорт относится к слабым.

Выводы

-

1. В условиях Предбайкалья зерновка мягкой пшеницы формируется при постоянном дефиците тепла, который в фазе восковой спелости достигает 10°С. При этом дефицит тепла уменьшает накопление (γ+ω)-глиадинов, что приводит к снижению показателя качества клейковины. В частности, нормативный индекс качества клейковины составляет ((α+β)/(γ+ω)≥1).

-

2. Выявлено, что количество (γ+ω)-глиадинов в зерне мягкой пшеницы может служить надежным показателем адаптации этих растений к среде. Только 26% сортов сибирских популяций мягкой пшеницы адаптированы к условиям Сибири по критерию качества клейковины в зерне.

-

3. Из 42 исследованных экотипов сортов пшеницы Сибири выделено 11 с качественной клейковиной, и это означает, что по данному показателю они хорошо адаптированы к условиям Сибири. Использование экотипического подхода в практике селекции увеличивает возможность подбора родительских пар более чем в 5 раз.