Биотехнологические показатели накопления глиадинов в зерновках мягкой яровой пшеницы как генетические маркеры родительских пар и гибридных линий

Автор: Парыгин В.В., Илли И.Э., Половинкина С.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (42), 2013 года.

Бесплатный доступ

Показаны перспективность биотехнологического подхода получения экотипов из сортов мягкой пшеницы и использование их как родительских пар при получении гибридных линий, что позволяет значительно глубже изучить качество клейковины зерна у растений мягкой пшеницы.

Популяция, экотип, сорт, белки, клейковина, электрофоретический спектр, глиадины

Короткий адрес: https://sciup.org/142142701

IDR: 142142701 | УДК: 633.11„321“:631.526.323(571.53)

Текст научной статьи Биотехнологические показатели накопления глиадинов в зерновках мягкой яровой пшеницы как генетические маркеры родительских пар и гибридных линий

Сорта мягкой пшеницы, формирующие в зерне клейковину высокого качества, называют сильными сортами. Создать сорт сильной пшеницы, по ряду генетических причин, задача весьма сложная. Достаточно сказать, что в настоящее время на земном шаре ежегодно производится около 250 млн. т зерна мягкой пшеницы, более половины которого зерно сортов слабой пшеницы, сорта со средним по качеству зерна в два раза меньше (25 30%), а зерно сортов сильной пшеницы составляет всего 15 20% [3]. Предбайкалье традиционно считается поставщиком слабой пшеницы. В климатических условиях Предбайкалья в период онтогенеза этот вид должен обладать одновременно тремя генетическими программами устойчивости: устойчивостью к весенней засухе, устойчивостью к обильным осадкам в июле и августе и устойчивостью к дефициту тепла, наблюдаемого во второй половине августа и сентябре. Таким образом, все три генетические программы устойчивости растений данного вида в условиях Предбайкалья разобщены во времени и в пространстве. Таким образом, поиск путей создания сортов сильной пшеницы является теоретически и практически важным аспектом исследований данной проблемы.

Известно, что технологические качества клейковины во многом обусловлены показателем соотношения низко- и высокомолекулярных белков глиадинов [5]. Известно также [9], что в зерне мягкой пшеницы вначале интенсивно накапливаются α- и β-глиадины и лишь в последующий период γ- и ω-глиадины. В литературе имеются достоверные данные [6] о том, что оптимальная температура для биосинтеза α- и β-глиадинов составляет 15 20°С, а

γ- и ω-глиадинов 22 25°С. В Предбайкалье этот процесс происходит при постоянном снижении температуры воздуха, что негативно сказывается на качестве клейковины.

Целью наших исследований было получить гибридные линии путем скрещивания экотипов, выделенных из сортов пшеницы, и выявить по электрофоретическому спектру качество клейковинных белков.

Объекты и методы исследований

Объектом исследования служили семена 2 гибридных линий и семена 4 экотипов, выделенных из 4 сортов мягкой пшеницы, относящихся к двум популяциям: Предбайкальской и Западносибирской, выступившим в качестве родительских пар. Общее содержание белка у зерновок пшеницы определяли по методике, разработанной В.И. Сичкарем, В.Ф. Марьюшкиным и Б.С. Музыченко [8]. Для проведения электрофореза белков глиадина зерна пшеницы нами был принят метод В. Бушука и Р. Зильмана [1] в модификации Г. Лохарда и Б. Джонса [7]. Для экспериментов использовали прибор, предложенный А.П. Поколайнен и В.А. Евдокимовым [9]. Вариационно-статистическую обработку полученных данных проводили по Б.А. Доспехову [4] на IBM PC Pentium IV с использованием статистического пакета программного обеспечения Exсel.

Результаты и их обсуждение

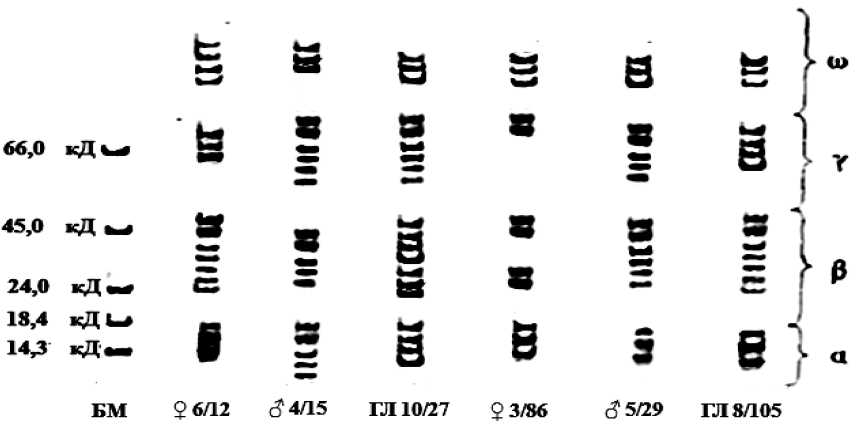

Глиадиновые белки линейно-специфичны, и в связи с этим электрофоретические спектры – это представители белков, контролируемые генами. Таким образом, они одновременно выполняют функцию линейных маркеров и определяют качество клейковинных белков. То, что они находятся под генетическим контролем, хорошо видно при сравнении электрофоретических спектров. Сравнение электрофоретических спектров белков глиадинов на уровне родительских пар показало, что внутри каждого объекта присутствует полный набор полипептидов, свойственных ему в соответствии с рисунком 1. Различия между объектами заключались в количественном и качественном накоплении тех или других полипептидов.

Рис. 1. Компонентный состав глиадинов, где БМ белки-маркеры; ♀ 6/12 материнская форма;

♂ 4/15 отцовская форма; ГЛ 10/27 гибридная линия; ♀ 3/86 материнская форма;

♂ 5/29 отцовская форма; ГЛ 10/27 гибридная линия; α, β, γ, ω субфракции глиадинов

Так как глиадиновые белки – это следствие генетической информации определенного сорта, экотипа, линии, то методом электрофореза мы получаем комплекс сведений о генетическом контроле, регулирующем те или иные признаки устойчивости растений к среде обитания. Наряду с этим мы получаем сведения о качестве клейковины. Известно [6], что белки ω- и γ-субфракций содержат значительно меньшее количество S-S связей, чем низкомолеку- лярные белки, входящие в α- и β-группы. Именно этот факт, как нами было показано, и определяет технологическое качество клейковины. Если соотношение α+β / ω+γ равно единице и меньше, то технологическое качество клейковины лучше, чем если это соотношение больше единицы. Обычно у высококачественной клейковины это соотношение равно 0,75–1,0. У низкокачественной клейковины оно равно 1,0–1,65. Отсюда следует, что, чем ниже показатель по отношению к единице, тем выше качество клейковины. Если же данный индекс постоянно возрастает, т.е. становится намного больше единицы, то при этом качество клейковины постоянно ухудшается. Результаты исследований в этом плане будут представлены нами несколько позже, здесь же представлены данные о генетической индивидуальности родительских пар и двух полученных гибридных линий.

В таблице 1 представлены данные, свидетельствующие о том, что каждый объект имеет свой генетически присущий набор индивидуальных белков в той или иной субфракции глиадинов. Так, родительская пара ♀ 6/12 в группе ω-белков насчитывала четыре индивидуальных белка, в принципе, три либо четыре белка присутствуют в каждом из изученных сортов, но они по молекулярной массе существенно отличаются, а значит, контролируются различными генами. Субфракция γ-глиадинов имеет значительно больший спектр индивидуальных белков по сравнению с субфракцией ω-глиадинов. У остальных объектов в этой субфракции насчитывалось от 2 до 6 индивидуальных белков.

Наличие у объектов, способных при низкотемпературных условиях накапливать большое количество полипептидов, свидетельствует об уровне адаптации к данному фактору среды. Генетические свойства адаптации здесь проявляются, по всей вероятности, на уровне возникновения различных изогенных ферментов.

Таблица 1 Количество электрофоретических спектров у родительских пар и полученных гибридных линий

|

Группа белков |

♀ 6/12 |

♂ 4/15 |

ГЛ 10/27 |

♀ 3/86 |

♂ 5/29 |

ГЛ 8/105 |

|

ω |

4 |

3 |

3 |

3 |

4 |

3 |

|

γ |

3 |

6 |

5 |

2 |

5 |

4 |

|

β |

7 |

5 |

6 |

4 |

6 |

6 |

|

α |

3 |

5 |

4 |

3 |

3 |

3 |

|

Всего |

17 |

19 |

18 |

12 |

18 |

16 |

У ♀ 6/12 и ♂ 4/15 родительских пар (табл. 2) максимальное количество полипептидов у группы ω-белков наблюдалось во второй полосе спектра, которую унаследовала от них гибридная линия 10/27. В то время как у ♀ 3/86 и ♂ 5/29 родительской пары этот максимум находился в третьей полосе спектра, который наблюдался в потомстве гибридной линии 8/105. В группе γ-белков мы наблюдали большую гетерогенность в спектрах максимального накопления, чем в группе ω-белков. Аналогичную гетерогенность мы наблюдали и в группе β-белков. Более однообразным было накопление белков в группе α-глиадинов. Так, у материнской формы ♀ 6/12 и полученной гибридной линии 10/27 полипептиды наиболее интенсивно накапливались в первой полосе данной группы спектра, и лишь у отцовской формы ♂ 4/15 в пятой. У материнской и отцовской формы гибридной линии 8/105 максимальное накопление наблюдалось в первой полосе, которую и унаследовала гибридная линия 8/105.

Таким образом, глиадиновый анализ изучаемых объектов селекции мягкой яровой пшеницы показал, что максимальное накопление белков в условиях дефицита температуры является строго индивидуальным по генетическому проявлению этого признака.

В следующей серии исследований мы изучили количество и качество суммарного белка, формирующегося в зерновках родительских пар, и полученных на их основе гибридных линий.

Известно [9], что в физиологическом плане запасные белки зерновки пшеницы выполняют функцию азотного фонда для прорастающего зародыша. В связи с этим показатели роста и развития проростков во многом сопряжены с количеством белка в зерновке пшеницы [9].

Наряду с этим общее содержание белка в зерне – это важный показатель [6], обеспечивающий количество и качество клейковины, от которой, в свою очередь, зависит качество хлеба.

Между тем биосинтез любого белка, в том числе и запасного, сопряжен с большой затратой биоэнергии, поэтому эволюция цветковых растений пошла по пути уменьшения количества запасных белков при неизменном сохранении в них общего содержания азотного фонда. Так, у дикоросов бобовых растений соединение запасных белков составляет около 30% по отношению к сухой массе семян. Злаки как эволюционно наиболее продвинутая форма цветковых растений содержат в зерновках уже значительно меньше запасного белка 12–15%. Примерно такое же количество суммарного белка содержится в зерновках дикорастущего вида пшеницы, при введении этого вида в культуру для пищевых целей этот показатель был увеличен в 2 раза. Таким образом, зерновки современных сортов мягкой пшеницы можно считать высокобелковыми.

Таблица 2

Особенности содержания белков глиадинов в зерновках растений родительских пар и полученных гибридных линий, мкг/мг сухого вещества

|

Группа белков |

♀ 6/12 |

♂ 4/15 |

ГЛ 10/27 |

♀ 3/86 |

♂ 5/29 |

ГЛ 8/105 |

|

ω 1 |

0,73±0,014 |

0,50±0,011 |

0,41±0,017 |

1,12±0,013 |

0,81±0,015 |

0,43±0,012 |

|

ω 2 |

1,00±0,018 |

0,63±0,016 |

0,86±0,012 |

1,15±0,015 |

0,80±0,011 |

0,28±0,018 |

|

ω 3 |

0,50±0,015 |

0,57±0,018 |

0,25±0,013 |

1,16±0,011 |

0,84±0,018 |

0,94±0,016 |

|

ω 4 |

0,48±0,015 |

- |

- |

- |

0,84±0,012 |

- |

|

γ 1 |

0,46±0,017 |

0,62±0,014 |

0,22±0,017 |

0,92±0,013 |

0,81±0,014 |

1,36±0,012 |

|

γ 2 |

0,14±0,016 |

0,58±0,013 |

1,06±0,014 |

0,86±0,015 |

0,80±0,012 |

1,04±0,011 |

|

γ 3 |

1,19±0,014 |

0,49±0,012 |

0,73±0,015 |

- |

0,69±0,012 |

0,26±0,018 |

|

γ 4 |

- |

0,47±0,012 |

0,43±0,016 |

- |

0,47±0,010 |

0,26±0,015 |

|

γ5 |

- |

0,43±0,016 |

0,45±0,013 |

- |

0,45±0,013 |

- |

|

γ 6 |

- |

0,43±0,017 |

- |

- |

- |

- |

|

β 1 |

0,31±0,012 |

0,36±0,011 |

0,29±0,011 |

0,91±0,014 |

1,01±0,019 |

0,40±0,017 |

|

β 2 |

0,37±0,011 |

0,46±0,017 |

0,31±0,018 |

0,81±0,015 |

1,13±0,017 |

0,44±0,013 |

|

β 3 |

0,40±0,016 |

0,46±0,015 |

0,32±0,017 |

0,66±0,013 |

0,64±0,014 |

0,45±0,018 |

|

β 4 |

0,58±0,011 |

0,44±0,011 |

0,39±0,011 |

0,63±0,015 |

0,56±0,017 |

0,53±0,011 |

|

β 5 |

0,67±0,018 |

0,43±0,014 |

0,53±0,015 |

- |

0,59±0,018 |

0,54±0,012 |

|

β 6 |

0,47±0,012 |

- |

0,49±0,011 |

- |

0,71±0,012 |

0,43±0,012 |

|

β7 |

0,56±0,013 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

α 1 |

0,68±0,014 |

0,41±0,014 |

0,43±0,015 |

0,81±0,011 |

0,76±0,015 |

0,48±0,015 |

|

α 2 |

0,64±0,017 |

0,44±0,016 |

0,34±0,014 |

0,28±0,015 |

0,52±0,014 |

0,39±0,011 |

|

α 3 |

0,37±0,011 |

0,43±0,015 |

0,31±0,017 |

0,31±0,014 |

0,53±0,015 |

0,43±0,012 |

|

α4 |

- |

0,45±0,013 |

0,47±0,012 |

- |

- |

- |

|

α5 |

- |

0,47±0,012 |

- |

- |

- |

- |

|

Индекс (α+β)/(γ+ω) |

0,88±0,011 |

0,98±0,012 |

0,93±0,014 |

0,85±0,012 |

1,00±0,011 |

0,99±0,018 |

Результаты наших исследований (табл. 3) показали, что в зерновках современных изучаемых подобранных родительских пар и гибридных линий суммарное содержание белка составляло от 17 до 26%.

Таблица 3

Количество и качество белков в зерновках родительских пар и гибридов

|

Родительская пара, гибридная линия |

Общее содержание белка, % |

Кол-во сырой клейковины, % |

Индекс (α+β)/(γ+ω) |

|

♀ 6/12 |

18,90 |

39,60 |

0,88 |

|

♂ 4/15 |

18,79 |

39,20 |

0,98 |

|

ГЛ 10/27 |

18,85 |

39,00 |

0,93 |

|

♀ 3/86 |

16,63 |

34,20 |

0,85 |

|

♂ 5/29 |

25,60 |

35,00 |

1,00 |

|

ГЛ 8/105 |

19,16 |

34,50 |

0,99 |

Количество клейковины во многом зависит от суммарного содержания белка. Поскольку далеко не все белки входят в состав клейковинного комплекса, то мы не наблюдали тесной связи между количеством белков и количеством клейковины в зерновках. Так, у отцовской формы ГЛ 8/105 суммарное содержание белка было наивысшим и составляло 26%, количество клейковины в зерновках данного образца ♂ 5/29 занимало далеко не лидирующее положение и составляло 35% от сухого вещества.

У селекционных образцов с относительно низким содержанием белка (19%), таких как ♀ 6/12 и ♂ 4/15, показатель количества клейковины был наивысшим и составлял 39%. Этот эффект связан с тем, что белки, формирующие клейковину, в общем содержании могут находиться в различных соотношениях, которые зависят от генетических особенностей сорта. В связи с этим глиадиновые белки как составные части клейковины определяют не только количество клейковины в белках, но и ее качество. Последнее реализуется за счет специфического накопления высоко- и низкомолекулярных белков глиадинов. Этот показатель, как было сказано выше, генетически наследуемый и, судя по данным таблицы 3, адаптирован к среде обитания у полученных гибридных линий.

Выводы

Таким образом, из четырех изученных нами родительских пар, относящихся к двум популяциям, лишь у двух показатель качества клейковинных белков был высоким. Характерно, что один селекционный образец был выделен из Предбайкальской популяции, а другой из Западносибирской популяции. То есть искусственный отбор при гибридизации с целью получения высококачественной клейковины практически не проводится. В этом нет большой вины оригинаторов, так как данный процесс генетического наследования весьма сложен, и реально выполнить его возможно не на уровне гибридных линий, а на уровне реализации генетического потенциала экотипа. Выведенные нами гибридные линии 10/27 и 8/105 на основе экотипического подхода в среднем унаследовали общее содержание белка и количество сырой клейковины от родительских форм.