Благополучная старость: от научных теорий к основам ее программирования

Автор: Белехова Г.В., Нацун Л.Н., Соловьева Т.С.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 2 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В большинстве стран в связи с изменением возрастной структуры населения, являющимся следствием глобального процесса демографического старения, многие десятилетия ведутся дискуссии о сущности самого процесса старения и механизмах адаптации общества к происходящим изменениям. Неоднократно подчеркивается многоаспектность старения, его сложносоставная природа, в которой переплетены биологические, возрастные, социокультурные, экономические и психофизиологические трансформации. Признается невозможность разработки универсального понимания старения, однако для каждой страны важным является конструирование уникальной концепции старения с целью достижения полноценной и достойной жизни населения в старших возрастах. Цель исследования состоит в обобщении концептуальных подходов к пониманию старения и систематизации его факторов, что позволит концептуализировать его конечный результат - благополучную старость как основу эффективной государственной политики в области старения. Теоретическую основу исследования составили труды зарубежных и отечественных авторов по проблематике демографического старения. В рамках работы раскрыты используемый категориальный аппарат и соотношение ключевых категорий; обобщены релевантные концепции старения и выделен теоретический базис авторского подхода; систематизированы факторы, способствующие процессу благополучного (успешного) старения; представлен авторский взгляд на концепт «благополучная старость» и концептуальные рамки государственной политики на его основе. Научная новизна исследования состоит в проработке авторского концепта благополучной старости и обосновании способов его формализации в современных институтах и инструментах социальной политики. Полученные результаты могут стать теоретической основой и способствовать дальнейшему развитию отечественных исследований по тематике благополучного (успешного) старения.

Старение, старость, благополучная старость, успешное старение, концепт, факторы благополучной старости, программирование старости

Короткий адрес: https://sciup.org/147243894

IDR: 147243894 | УДК: 316.346.32-053.9:304.4 | DOI: 10.15838/esc.2024.2.92.12

Текст научной статьи Благополучная старость: от научных теорий к основам ее программирования

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-78-10128,

Со второй половины XX века демографическая ситуация в мире претерпела существенные изменения. Помимо колоссального роста общемировой численности населения подавляющее большинство развитых и развивающихся стран столкнулось с рядом качественных трансформаций структуры населения. Одним из наиболее важных и ярко выраженных стало демографическое старение, проявляющееся в увеличении доли лиц старших возрастов. Подобные процессы характерны и для Российской Федерации. По многим классификациям (шкала демографического старения Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета, шкала старения ООН и пр.) Россия относится к числу демографически старых стран, причем процесс демографического старения нарастает, а депопуляция углубляется (Доброхлеб, 2022). На 01.01.2022 доля населения старше трудоспособного возраста в стране составляла 24% (или 35,2 млн человек), а число людей в возрасте 65+ достигло 23,4 млн человек (или 16%)1.

Старость является закономерным и органичным этапом жизненного цикла человека, поэтому неудивительно, что каждый хочет прожить её достойно и полноценно. При этом современные сценарии жизни «после 60» заметно шире и разнообразнее, чем 10–20 лет назад, поскольку бурное развитие медицинских технологий, распространение новых форм занятости и социальной активности (Григорьева и др., 2023), повсеместная цифровизация, удлинение периода как трудовой активности, так и жизни вне трудовых отношений сегодня формируют более широкие возможности и высокие притязания населения относительно благополучной жизни в старшем возрасте. Благополучие в принципе является главной составляющей системы ценностей общества модерна. По данным социологических опросов, большинство россиян (57%) считают благополучие своим жизненным приоритетом, даже более важным, чем создание семьи (48%) и возможность путешествовать по миру (36%). Особенно ценится благополучие среди людей в возрасте старше 40 лет, т. е. тех, кто имел осознанный опыт жизни в СССР2. Однако понимание сущности и критерии благополучного и(или) успешного старения и старости, несмотря на десятилетия исследований по этой теме, остаются весьма расплывчатыми и выступают предметом научной дискуссии. В последнее время критике подвергается как крайняя широта определения успешного старения, так и игнорирование структурных неравенств, не позволяющих всем группам населения «стариться одинаково успешно» (Евсеева, 2020b). Это отражает сложное сочетание физиологических, социальных, экономических, личностных изменений, происходящих на данном этапе человеческой жизни. Однако изучение старения и выявление проблем, с которыми сталкиваются люди старшего возраста, позволит наилучшим образом адаптировать государственное управление и собственные жизненные стратегии населения для благополучной жизни в старости.

Цель исследования, представленного в статье, состоит в обобщении концептуальных подходов к пониманию старения и систематизации его факторов, что позволит определить вектор исследования данного процесса и концептуализировать его конечный результат – благополучную старость как основу эффективной государственной политики в области старения. Отметим, что проведенный обзор не носит исчерпывающий характер, однако, на наш взгляд, он может стать теоретической основой и способствовать дальнейшему развитию отечественных исследований по тематике благополучного (успешного) старения. В рамках работы последовательно раскрывается используемый катего- риальный аппарат и соотношение ключевых категорий; обобщаются релевантные концепции старения, выделяется теоретический базис для авторского подхода; систематизируются факторы, способствующие процессу благополучного (успешного) старения; обосновывается авторский взгляд на концепт «благополучная старость» и определяются концептуальные рамки построения государственной политики на его основе. Научная новизна исследования состоит в проработке авторского концепта благополучной старости, релевантного формирующимся демографическим, социально-экономическим и социокультурным трендам, и обосновании способов его формализации в современных институтах и инструментах социальной политики.

Рамки категориального аппарата

Одним из важных вопросов при исследовании старости и разработке государственной политики в области благополучного старения является определение целевой группы – круга лиц, которому адресованы регулирующие мероприятия. На практике в данном вопросе отсутствует единство мнений, о чем свидетельствуют многочисленные исследования о границах наступления старости (Антонов и др., 2023; Козлова, Секицки-Павленко, 2022). Обратимся к сущности понятий, которые чаще всего используются в научных работах и основных программных документах и определяют как сам процесс старения, так и соответствующие группы населения.

Старение на биологическом уровне представляет собой постепенный, непрерывный и необратимый процесс изменения организма под влиянием повреждающего действия различных внешних и внутренних факторов, приводящий к снижению физических и умственных возможностей организма; в контексте социума старение связано с переменами в трудовой, досуговой, социальной и других сферах жизни человека.

Старость – завершающий этап жизненного цикла индивида; «закономерно наступающий заключительный период возрастного индивидуального развития» (Садыкова, 2017).

Лица старшего возраста (лица старших возрастов) – совокупность людей, чей возраст соответствует общепризнанным (в данном обществе или в рамках отдельного исследования) границам старшего возраста, охватывающая лиц с разным уровнем когнитивных и физических способностей (активные и энергичные или требующие поддержки и опеки).

Население в возрасте старше трудоспособного – лица, хронологический возраст которых превышает законодательно установленную верхнюю границу трудоспособного возраста.

Пожилые – часть населения старшего возраста, охватывающая лиц на начальном этапе старости, которые по психофизиологическим и социально-экономическим характеристикам в большинстве своем отличны от людей на более поздних этапах жизни (лиц старческого возраста и долгожителей); сама граница может сдвигаться под влиянием меняющегося общественного мнения, принятых рамок измерения и т. п.

Пенсионеры – лица, имеющие и реализующие своё законодательно закреплённое право на получение пенсионных выплат по какому-либо одному или нескольким основаниям.

Старшее поколение – меняющаяся по своему составу во времени общность людей, объединённых близкими или одинаковыми календарными (хронологическими) границами наступления старости как завершающего этапа жизненного цикла.

Основанием для выделения таких категорий, как «старшее поколение», «пожилые», «лица старшего возраста», является условно выбранная возрастная граница. Классификационным признаком при выделении категорий «пенсионеры» и «население в возрасте старше трудоспособного» выступает соответствие характеристик индивидов законодательно установленным нормам: в первом случае – наличию пенсионных выплат среди источников дохода человека, а во втором – соответствие хронологического возраста индивида официально установленной границе трудоспособного возраста.

Если говорить о соотношении перечисленных категорий, то понятие «старшее поколение» – наиболее общее, отражающее хронологические, поколенческие, нормативные и социокультурные грани явления. Остальные категории следует рассматривать как более конкретные, которые чаще используются в социально-экономических исследованиях. Категория «лица старшего возраста» («лица старших возрастов») более обширна по сравнению с остальными, поскольку интуитивно объединяет разные классификационные основания (прежде всего возраст и нормативный статус). Категория «пожилые» зачастую характеризует вполне определенный период жизни – от 60/65 до 75 лет и позволяет отделять собственно старых и долгожителей от начального периода старости. Категория «население в возрасте старше трудоспособного» во многом является терминологическим аналогом категории «лица старшего возраста». При этом они пересекаются, но не совпадают полностью с категорией «пенсионеры», поскольку, с одной стороны, пенсия может назначаться не только по достижении определённого возраста, но и по другим основаниям, а с другой – не все граждане, достигшие верхней границы трудоспособного возраста, сразу обращаются за назначением пенсионных выплат и, соответственно, не сразу приобретают статус пенсионеров.

Сосуществование перечисленных категорий, возможно, и не противоречит исследовательской логике в силу сложности и многослой-ности самого процесса старения. Поскольку в рамках исследования предполагается выход на регулирующие воздействия, перспективной видится ориентация на хронологические и нормативные границы старости (что совершенно не исключает возможности углубленного изучения культурного и социального аспектов старения).

Концепт «старение» в зарубежном и отечественном научном дискурсе

Изучение проблем старения и его последствий, благополучия старшего поколения достаточно давно находится в фокусе внимания академического сообщества. Соответственно, данный термин рассматривается с позиции различных наук. Так, с точки зрения демографии ключевой теорией является концепция демографического перехода, согласно которой процесс старения выступает объективным результатом изменений в характере воспроизводства населения за счет снижения смертности и уменьшения высокой рождаемости (Notestein, 1945; Вишневский, 1976). В этом случае речь идет о демографическом старении.

В экономической науке старение изучается сквозь призму концепций экономики поколений и второго демографического дивиденда (Барсуков, 2019). Теория экономики поколений базируется на понятии демографического дивиденда как явления, когда происходит снижение рождаемости и рост трудоспособного населения (первый дивиденд). Появление второго дивиденда становится возможным, когда у старших возрастных групп трудоспособного населения возникает значительный стимул к накоплению активов. Таким образом, выгода от этого дивиденда пролонгируется и преобразуется в еще более значимый объём активов, что приводит к росту национального дохода. Адаптация экономики к последствиям процесса старения привела к формированию понятия «серебряной экономики», ориентированной на производство товаров и услуг для старшего поколения (Горошко, Пацала, 2021).

Наиболее широко проблематика старения исследуется в контексте социологических и геронтологических концепций . В первом случае объектами внимания становятся структура пожилого населения, межпоколенческое взаимодействие, социальные роли и статус пожилых людей, их жизненные стили и пр.3 Во втором случае на первый план выдвигаются образ и условия жизни, психические процессы, положение пожилых людей во взаимосвязи с биологией старения.

Несколько десятилетий в социогеронтоло-гической литературе доминировал эйджистский взгляд на старость, вследствие чего исследователи сосредотачивались на негативных сторонах старения (ухудшение здоровья, дискриминация в труде в силу возраста, сокращение социальных связей, дополнительные социальные расходы и проч.). Предлагаемые теории (теория модернизации, теория уменьшения обязательств Э. Камминга и В. Генри, теория деятельности Б. Ньюгартена, Р. Хэвигхерста и Ш. Тобина, теория социально-психологической непрерывности Р. Эчли) рассматривали возможности адаптации пожилых людей к происходящим потерям для достижения удовлетворенности жизнью в преклонном возрасте (Сергеева, 2012). Впоследствии под влиянием процессов глобального постарения населения, вступления в активную фазу жизни поколений демографического взрыва и повышения их требований к качеству жизни произошла смена риторики от старости как «одиночества», «периода дожития», «периода потери возможностей», «заслуженного отдыха» к пониманию ее как особого социального ресурса и необходимости обеспечения активного и вовлеченного старения (Видясова и др., 2024).

Появилось большое количество теорий и концепций, которые пытаются дать ответ на вопрос о том, какие условия необходимы для улучшения качества жизни человека в пожилом возрасте и каким образом их плодотворно использовать ( таблица ). Большинство данных социогеронтологических концепций построены на положениях функционализма Т. Парсонса и теории (социальной) активности («activity theory») (Евсеева, 2011). Суть сводится к следующему: эффективное старение заключается в сохранении общественной активности пожилых посредством адаптации как осознанного внесения корректировок в образ жизни по мере изменения жизненных обстоятельств.

Одной из наиболее обсуждаемых является парадигма «благополучного (успешного) старения» (successful ageing). Данное понятие было введено в научный оборот в 1961 году Р. Хэ-вигхерстом, который ориентировался на «естественный» сценарий взаимоотношений пожилого индивида и общества и определял «успешное старение» как внутреннее ощущение счастья и удовлетворения настоящей и прошлой жизнью (Havighurst, 1963).

Впоследствии успешное старение сопрягалось с другими вариациями «хорошего» старения, в которых преимущественно подчеркивались необходимость предотвращения инвалидности и высокий уровень физического функционирования в качестве требований к благополучию, а именно «здоровое старение» (акцент на физическом здоровье), «активное старение» (длительная трудовая занятость и вовлеченность в жизнь социума), «продуктивное старение» (длительная занятость как польза обществу), «позитивное старение» (восприятие старения и старости как позитивных явлений, полных положительных смыслов) и пр. (Евсеева, 2020b). В частности, модель успешного старения Дж. Роу и Р. Кана основана на трех компонентах: отсутствие болезни и связанной с ней инвалидности, высокое когнитивное и физи- ческое функционирование, активное участие (вовлеченность) в жизни сообщества. В ситуации, когда все три компонента перекрываются, успешное старение реализуется в полной мере (Rowe, Kahn, 1987). В модели селективной оптимизации и компенсации М. Балтеса и П. Балтес благополучное старение является результатом процессов адаптации к сокращению биологических, психических и социальных ресурсов (Baltes, Baltes, 1990). Проактивная модель благополучного старения Е. Кахана и Б. Кахана предполагает, что пожилые люди на основе активной поведенческой адаптации должны использовать внутренние (личностные) и внешние (социальные) ресурсы для смягчения неблагоприятного воздействия нормативных стрессоров (хронические заболевания, сокращение социальных контактов, снижение работоспособности) на качество их жизни (Kahana, Kahana, 1996).

В 1990 году Дж. Керб с коллегами предложил термин «эффективное старение» («effective aging») в качестве альтернативы «успешному старению», чтобы подчеркнуть адаптацию и реабилитацию, которые могут происходить даже по мере того, как у пожилых людей развивается дефицит здоровья (например, хронические заболевания, инвалидность) (Curb et al, 1990; Стрижитская, Петраш, 2017). Также получило распространение понятие «оптимальное старение» («optimal aging»), отражающее психологическое процветание и благополучие индивида (Ryff, Singer, 2008). Близкой к этому направлению является концепция «позитивного старения» («positive ageing»), суть которой заключается в том, чтобы максимально использовать преимущества старости и сохранять хорошее отношение к жизни (Bowling, 1993). При этом роль различных компонентов позитивного функционирования в период старения неодно-

Основные теории, изучающие вопросы старения

|

Теория |

Авторы |

Сущность |

|

Благополучное (успешное) старение |

Р. Хэвигхерст, Дж. Роу, Р. Кан, М. Балтес, П. Балтес, Е. Кахан, Б. Кахан, Е.А. Сергиенко, Н.Е. Харламенкова, К. Татарко и др. |

Отсутствие хронических заболеваний, способность к эффективному участию в процессах жизнедеятельности с физической, психической и социальной точки зрения |

|

Эффективное старение |

Дж. Керб, Дж. Гуральник, Э. Ла Круа, С. Корпер, О.Ю. Стрижицкая и др. |

Фокус на том, что возможно стареть эффективно и при наличии дефицита здоровья за счет адаптации и реабилитации |

|

Оптимальное старение |

К. Райфф, Б. Сингер, К. Бруммел-Смит, Т.А. Немчин и др. |

Способность функционировать во многих областях, чтобы быть удовлетворенным, несмотря на состояние здоровья |

|

Позитивное старение |

Э. Боулинг, Т. Покок, Л. Головей, А. Криулина и др. |

Максимизация позитивных эффектов старости и хорошего отношения к жизни |

|

Продуктивное старение |

Х. Кершнер, Дж. Э. Пегес, С. Дэвис, Е.Г. Калабина и др. |

Эффективное старение за счет оптимизации реализации возможностей для пожилых людей |

|

Активное старение |

ВОЗ, А. Уолкер, К. Аспалтер, И.А. Григорьева, К.А. Галкин и др. |

Оптимизация возможностей для поддержания здоровья с целью повышения качества жизни и благополучия |

|

Гармоничное старение |

Ц. Лян, Б. Ло, Р. Хопкинс и др. |

Старение как баланс, основанный на различиях, а не на однообразии |

|

Осознанное старение |

Г. Муди, Р. Дасс, М. Шлитц и др. |

Старение как этап жизни, обладающий собственной целью, жизненной силой и смыслом |

|

Здоровое старение |

ВОЗ, К. Стивенс, М. Менасса, Р.В. Воробьев, А.Н. Ильницкий и др. |

Развитие и поддержание функциональных способностей, обеспечивающее благополучие в пожилом возрасте |

|

Активное долголетие |

Л. Фостер, А. Сидоренко, А. Зайди, М.Г. Колосницына, Е.В. Васильева и др. |

Формирование активной жизненной позиции, поддержание здоровья, трудовой и социальной активности |

|

Источник: составлено авторами на основе обзора научной литературы. |

||

значна, к наиболее значимым характеристикам можно отнести сферы здоровья и удовлетворенность профессией (Головей и др., 2014).

Концепция «продуктивного старения» («productive ageing») охватывает различные виды деятельности, которыми занимаются люди в пожилом возрасте. Модель продуктивного старения подчеркивает участие пожилых людей в оплачиваемой работе, волонтерстве, образовании, физической активности, досуге и путешествиях, политических действиях, потреблении и т. д. (Kerschner, Pegues, 1998). Некоторые исследователи отмечают ограниченность подобных активистских концепций и моделей, поскольку они ограничивают благополучное (успешное) старение рамками как можно более длительной трудовой занятости, т. е. ориентируются на максимизацию экономического вклада пожилых (Евсеева, 2020а; Boudiny, 2013).

Еще одним понятием, связанным с проблематикой старения, является концепт «активное старение». По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «активное старение – это процесс оптимизации возможностей для обеспечения здоровья, участия в жизни общества и защищённости человека с целью улучшения качества его жизни в ходе старения»4. В данной модели сохраняется условие общественно полезной активности, а также вводится необходимость поддержания здоровья. При этом не ясно, каким образом будет восприниматься старость среди тех пожилых людей, которые имеют ограничения по здоровью, не настроены на трудовую деятельность, предпочитают пассивные варианты досуга и общение с близкими людьми.

Под влиянием философии и межкультурного опыта также появился дискурс «гармоничного старения» («harmonious ageing»), характеризующего сбалансированное отношение к старости (поддержание спокойствия ума, культивирование чувства гармонии с собой и своим окружением, обретение мудрости решения проблем и соответствующая адаптация) (Liang, Luo, 2012). Существует схожая концепция «осознанного старения» («conscious aging»), согласно которой людям следует не игнорировать физическое старение или бороться с ним, а признавать его и адаптироваться к нему (Moody, 2005).

Термин «здоровое старение» («healthy age-ing») использовался на академическом и политическом уровнях для проведения различия между больными и здоровыми пожилыми людьми, основываясь на их физических и психических характеристиках. В 2015 году ВОЗ определила здоровое старение как «процесс развития и поддержания функциональных способностей, обеспечивающих благополучие в пожилом возрасте»5. В рамках данной концепции изучаются вопросы трансформации установок и поведения в контексте возраста и старения, обеспечения условий для расширения реализации потенциала и предоставления комплексной помощи с учетом потребностей старшего поколения (Голубева, Соловьев, 2023).

Связанной с проблемой старения теорией является концепция активного долголетия («active longevity»), которая сходна по смыслу с «активным старением», однако носит более позитивную коннотацию (Sidorenko, Zaidi, 2013). В 2020 году коллективом НИУ ВШЭ был подготовлен проект Концепции политики активного долголетия6 и определены основополагающие принципы, приоритеты, механизмы, этапы и ожидаемые результаты реализации этой Концепции.

В российской науке получил распространение подход «отложенного старения», основанный на том, что качество жизни пожилых во многом зависит от способности сохранять автономность в удовлетворении потребностей и участия в жизни общества (Видясова, 2023). Данный концепт опирается на теорию о поздней взрослости и субъективном восприятии возраста (Галкин, 2023), когда люди, сохраняя социально-экономическую независимость, продлевают свою взрослость и откладывают старение (Greve, Staudinger, 2015). Эта идея согласуется с текущими реалиями, когда реальное старение населения постоянно сдвигается, например, на 15–20 лет по сравнению с поколением первых послевоенных десятилетий (Григорьева, Келасьев, 2017). Развиваются исследования в русле «активного старения и долголетия», в которых особо подчеркивается важность учета различий граждан старших возрастов по имеющемуся у них ресурсному потенциалу и, как следствие, необходимость проработки дифференцированных регулирующих мер и механизмов в соответствии с возможностями и мотивами различных групп пожилых и старых людей (Доброхлеб, 2022).

С начала 2000-х гг. наиболее доминирующая геронтологическая концепция «успешного старения», продвигающая здоровье и функциональность, отсутствие болезней и инвалидности, активную вовлеченность в социальные взаимодействия как ключевые составляющие успешной старости, «подвергается критике за риск маргинализации широких слоёв пожилых и старых людей, которые в силу различных обстоятельств» не соответствуют данным критериям (Доброхлеб, 2022; Liang, Luo, 2012; Nizamova, 2020). Некоторые исследователи высказывают мнение, что парадигма успешного старения является своеобразной «формой угнетения» «неправильных» пожилых людей (Nizamova, 2020). В частности, Х. Гиббонс считает, что «успешная старость» насаждает стандарты «обязательной молодости» людям всех возрастов, поскольку обязательность сохранения и реализации трудоспособности, отсутствия инвалидности, высоких когнитивных и физических функций не переопределяет старость как время здоровья и функциональности, не убирает из нее эйджизм, эйблизм и ган-дикапизм, а скорее навязывает людям новые социальные стандарты правильной и хорошей жизни в старшем возрасте (Gibbons, 2016). В такой логике наличие у пожилых людей заболеваний и/или инвалидности, снижение и/ или отсутствие трудовой и общественной активности воспринимается как личный выбор и личная ответственность индивида за свою уязвимость, а не как результат биологических изменений, действия прочих экономических, по- литических, социально-культурных факторов (Gibbons, 2016; Rubinstein, de Medeiros, 2015). Однако, на наш взгляд, необходимо помнить, что серьезные заболевания и инвалидность могут возникнуть на любом этапе жизненного пути, что лица с ограниченными возможностями благодаря созданию для них «помогающей среды» могут полноценно участвовать в жизни общества и что в целом люди в старших возрастах, учитывая имеющиеся у них ограничения, ориентируясь на собственные предпочтения и желания, используя имеющиеся у них ресурсы и возможности внешней среды, могут благополучно проживать данный период жизни.

Подводя итог, отметим, что каждая из обозначенных концепций описывает механизмы достижения благополучного состояния в старости и/или его составляющие, ориентирована как на процесс, так и на результат, а также отражает взаимосвязь субъективного и объективного восприятия процесса старения. Все рассмотренные концепты во многом схожи и описывают наилучший сценарий старения. По нашему мнению, благополучное (успешное) старение является мультиаспектным феноменом, интегрирующим характеристики, отраженные в содержании других концепций. Его проработка и адаптация с учетом российских реалий и вызовов социально-экономического развития позволит нивелировать дихотомию «нормального» и «аномального» старения, согласовать желания, возможности и ограничения жизнедеятельности населения, стать основой эффективной государственной политики в отношении старения.

Факторы благополучной старости

Для программирования благополучной старости решающее значение имеет определение перечня её факторов, которые поддаются корректировке через управленческие воздействия. В отечественной и зарубежной литературе шире представлены работы, направленные на исследование факторов успешного старения и факторов активного долголетия. Учитывая обозначенную выше взаимосвязь между успешным старением, благополучной старостью и активным долголетием, можно рассматривать предложенные в таких трудах классификации факторов как отправную точку для определения перечня детерминант благополучной старости.

По критерию возможности управления влиянием факторов их можно разделить на поддающиеся внешнему управлению и неуправляемые. К примеру, в работе О.Ю. Стрижицкой и М.Д. Петраш, посвящённой проблеме конструирования продуктивной старости , факторы подразделяются на легко моделируемые, условно моделируемые, сложно моделируемые и немоделируемые (Стрижицкая, Петраш, 2022). К первой группе отнесены факторы образа жизни, когнитивные факторы и некоторые факторы, связанные со здоровьем. Ко второй – факторы социального плана, в основе которых лежат личностные особенности. К третьей – фактор пола, отдельные генетические и личностные факторы. Обосновывая свой подход, авторы исследования отмечают, что под конструированием старости они понимают совокупность стратегий по созданию и реализации образа желаемой старости. Именно в этом контексте все факторы рассматриваются ими с точки зрения моделируемости. Моделируемость, в свою очередь, понимается как возможность создания, управления или исключения тех или иных механизмов в зависимости от их роли в конструировании старения. Однако использованный в данном исследовании подход применим только на уровне индивидов, адаптировать его к использованию на макроуровне достаточно сложно.

Поскольку оценить степень изменяемости различных факторов под влиянием управленческих воздействий можно лишь расчётным путём, опираясь на данные массовых социологических и статистических замеров, на этапе разработки концептуальных основ программирования благополучной старости целесообразно обратиться к классификации факторов по природе источников их возникновения. Важно понимать, какие факторы благополучного старения зависят от характеристик самих индивидов и попадают в их «зону ответственности», а какие факторы являются производными от сложившихся институтов общества и попадают в «зону ответственности» государства.

С точки зрения оценки вклада индивидуальных усилий человека и влияния условий среды на достижение благополучной старости все факторы можно разделить на внутренние и внешние. Подобный подход использовался в исследовании факторов активного долголетия, выполненном в Вологодском научном центре РАН в 2020–2022 гг. К внутренним факторам активного долголетия были отнесены установки в отношении желаемой и ожидаемой продолжительности жизни, мотивы и практики долголетия; к внешним факторам активного долголетия отнесены инфраструктура, общественное отношение и уровень жизни (Короленко, 2022). Внутренние факторы, в свою очередь, также взаимосвязаны друг с другом. В частности, показано, что на установки в отношении продолжительности жизни и выраженность мотивации к долголетию влияет субъективное ощущение людьми собственной полезности для семьи, общества и государства в целом (Нацун, 2022). В значительной степени выделенные факторы активного долголетия совпадают с факторами благополучного старения.

В отечественных исследованиях преобладают работы, характеризующие влияние факторов индивидуального уровня на достижение активного долголетия, успешное старение. Так, в особую группу можно выделить поведенческие факторы благополучной старости, поскольку именно на уровне индивидуальных поведенческих стратегий определяется то, как именно люди распоряжаются имеющимися ресурсами и каких результатов они достигают в отношении собственного благополучия в разных сферах жизни. Индивидуальные жизненные сценарии формируют актуальный собирательный образ старости. Согласно результатам социологического исследования опыта долгожителей Вологодской области, сохранение активности до глубокой старости сопряжено с целым рядом поведенческих факторов . Среди них на первый план выходят физическая активность, сбалансированное питание, правильный режим дня, отсутствие вредных привычек, вовлечённость в общественную жизнь, широта социальных связей, высокая трудовая активность, «анти-иждивенческий» тип поведения, целеустремлённость, стрессоустойчивость (Калачикова и др., 2016). Интерпретируя полученные данные в контексте результатов российских и зарубежных исследований, можно отметить, что они подтверждают верность предположения о более высокой (избирательной) выживаемости наиболее благополучных представителей старших поколений.

Демографические факторы , такие как пол, возраст и наличие других членов семьи, оказывают влияние не только на удовлетворённость индивидов различными аспектами своей жизни, но и непосредственно на объективные показатели, характеризующие отдельные компоненты активного долголетия и качества жизни в пожилом возрасте (Касьянова и др., 2023). Демографические факторы практически не поддаются корректировке. Как правило, можно лишь снизить риски, которыми сопровождается их влияние. К примеру, возраст выступает фактором риска увеличения числа хронических заболеваний. Исключить влияние данного фактора невозможно, однако можно предусмотреть меры, направленные на более своевременное выявление первых симптомов опасных заболеваний и их более эффективное лечение.

В рамках психологического подхода к исследованию старения акцент делается на роли личностных факторов в достижении благополучной старости. Предлагается, к примеру, рассматривать успешное старение как результат реализации индивидом стратегии адаптации к старости, включающей спектр поддерживающих факторов. К ним относятся социальная поддержка, участие в совместной деятельности, общение с друзьями и близкими, наличие общих целей с другими членами семьи, принятие старости и осознанный выбор способов проживания этого возрастного этапа, способность контролировать свою жизнь (Черенева и др., 2021). Отдельно рассматривается влияние личностных факторов на психологическую составляющую благополучия. Так, в работе Г.И. Борисова выявлены следующие факторы психологического благополучия в пожилом возрасте: проявление человеком своей субъектности, позитивное отношение к другим людям и окружающему миру, стремление к собственному развитию, наличие жизненного смысла, ценность взаимодействия (Борисов, 2019). Следует отметить, что в рамках психологических исследований понятие «успешное старение» напрямую соотносится с понятием «субъективное благополучие» и рассматривается как опыт позитивного переживания индивидом собственной значимости, удовлетворения прожитой жизнью и самим собой (Александрова, 2000).

Несмотря на широкое обсуждение индивидуальных факторов активного долголетия и успешного старения, лишь единичные работы отечественных авторов направлены на систематизацию данных о реализуемых индивидами стратегиях активного долголетия. Так, в работе Н.Н. Чаусова и Н.Ю. Чаусова предложена ситуационная матрица стратегий активного долголетия, разработанная на основе положений теории управленческих решений и институционального подхода, практическое применение которой возможно в рамках реализации государственной политики активного долголетия (Чаусов, Чаусов, 2020).

Корреляционные взаимосвязи могут наблюдаться и между отдельными показателями благополучного старения. В частности, в геронтологических исследованиях уделяется внимание соотношению между состоянием здоровья пожилых и продолжением трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста. Зарубежными авторами получены эмпирические данные о положительной взаимосвязи трудовой деятельности и здоровья пожилых работников (Minami et al., 2015). С другой стороны, в рамках российских социологических исследований показано, что среди работников пенсионного возраста самооценки здоровья выше по сравнению с их неработающими сверстниками (Короленко, Барсуков, 2017). Это указывает, что здоровье детерминирует уровень работоспособности и сохранения профессиональных навыков, что непосредственно влияет на возможность продолжения трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста (Анищенко и др., 2022). Поэтому более корректно рассматривать состояние здоровья как фактор продления трудовой деятельности в старшем возрасте.

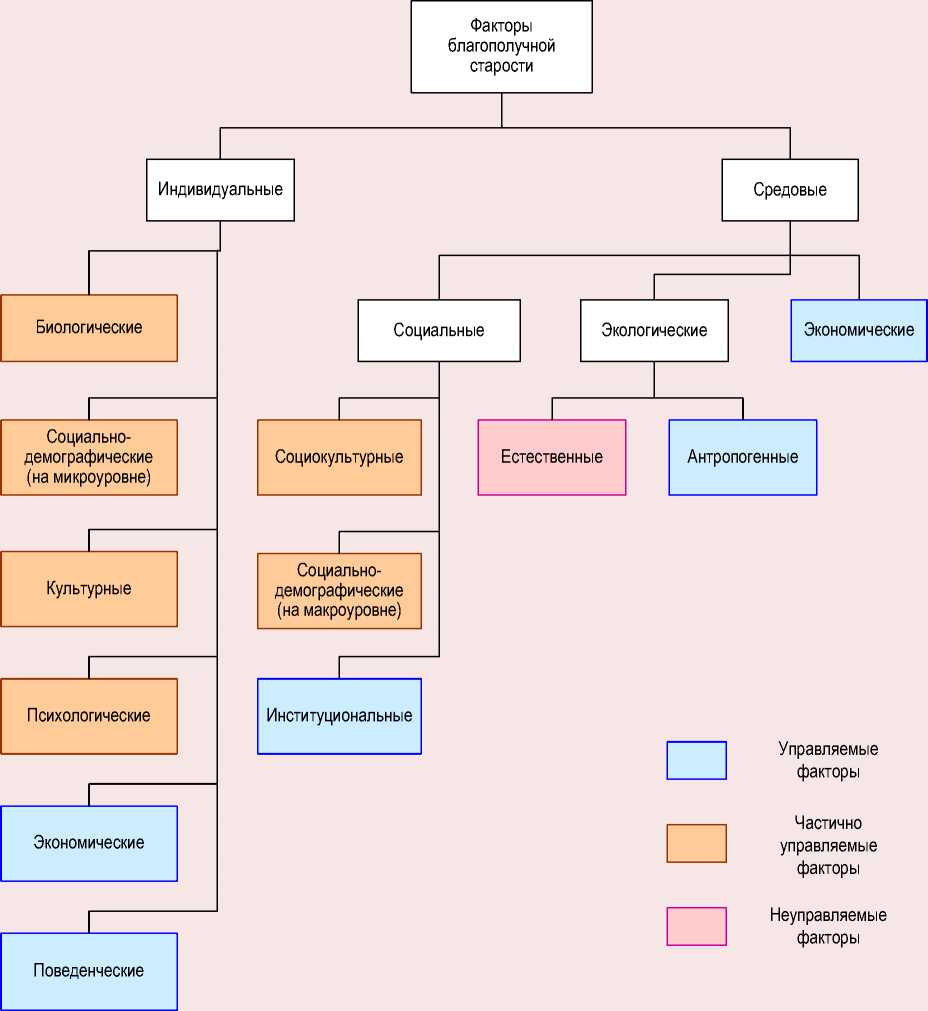

На основе проведённого обзора российских и зарубежных исследований можно классифицировать факторы благополучной старости по их источникам на индивидуальные, то есть зависящие от характеристик конкретных индивидов, и средовые, к которым относятся все внешние по отношению к индивидам воздействия (рисунок). К числу индивидуальных факторов можно отнести биологические характеристики (текущее объективное состояние здоровья и наследственность), социально-демографические характеристики (пол, возраст, семейное положение, местность проживания, уровень образования), психологические характеристики (установки в отношении продолжительности жизни, мотивы долголетия, личностные черты), поведение (медицинская активность, образ жизни, финансовое поведение), культурные характеристики (усвоенные ценности и традиции), экономические характеристики (источники доходов, статус на рынке труда, характер труда на основном месте работы, трудовой стаж, профессия, сфера занятости).

Классификация факторов благополучной старости

Источник: составлено авторами.

К числу средовых факторов относятся экономические, социальные и экологические факторы. Экономические факторы включают наличие доступных рабочих мест, потребность организаций в рабочей силе, стратификацию населения по доходным группам, развитие секторов потребительского рынка, ориентированных на спрос со стороны пожилых граждан, наличие инфраструктуры, учитывающей потребности пожилых граждан, доступность продуктов и услуг, облегчающих использование цифровых технологий старшим поколением, бюджет (его достаточность), инфляцию (доступность услуг). Экологические факторы можно условно подразделить на естественные (климатические и географические условия в месте проживания) и антропогенные (характер застройки и озеленения в городах, уровень шума, качество питьевой воды и атмосферного воздуха в населённых пунктах). Социальные факторы , в свою очередь, включают институциональные (качество нормативно-правовой базы, регулирующей социальную политику, качество и доступность для населения услуг в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, содействия занятости, устойчивость пенсионной системы и финансовой системы в целом), социокультурные (отношение общества к пожилым гражданам, социальные нормы в отношении оценки вклада старшего поколения в жизнь общества) и социально-демографические (текущее соотношение численности возрастных групп населения, гендерный разрыв в продолжительности жизни).

Концепт «благополучной старости»

Предваряя описание авторского концепта «благополучной старости», следует несколько слов сказать о самом благополучии. Понятие «благополучие» включает элементы, которые обеспечивают индивиду способность жить полноценной для него жизнью (Рязанцев, Мирязов, 2021). Обыкновенно выделяют пять аспектов благополучия населения: физическое (физическое здоровье), материальное (доходы и благосостояние), социальное (социальные отношения), эмоциональное (отсутствие депрессии), развитие и активность (работа и свободное время) (Кислицына, 2016). Наполнение понятия «благополучие» будет значительно различаться от человека к человеку.

«В современном обществе старение становится не только социально обусловленным процессом, но и в значительной степени индивидуально конструируемым» (Григорьева и др., 2023). Поэтому основанием авторского концепта «благополучной старости» является выделение двух уровней – благополучной старости индивида и благополучной старости общества, т. е. разделение личной и государственной ответственности. В таком понимании благополучная старость индивида (микроуровень) связана с удовлетворенностью и реализацией тех сфер, которые важны именно для него (для одного – это работа и признание в социуме, для другого – здоровье и собственные увлечения, для третьего – жизнь ради семьи и близких, иногда в ущерб собственному состоянию). Здесь благополучная старость является жизненной целью человека и предполагает не формальное продление жизни и дожитие, а её качественное наполнение важными для него активностями и смыслами.

Благополучная старость для общества (макроуровень) состоит в эффективном использовании «ресурсов» на благо общественного социально-экономического развития (продолжение трудовой активности лиц старшего возраста для производства добавочного продукта; более продолжительная здоровая жизнь и, как следствие, оптимизация затрат на социальные услуги и медицинскую помощь; стимулирование активного потребления пожилых за счет развития кредитных программ и специальных финансовых продуктов и пр.). Здесь благополучная старость выступает результатом социальной политики. Важно понимать, что благополучная старость на макроуровне не является прямым отождествлением суммы индивидуальных состояний; она скорее отражает успешность/ неуспешность регулирующих воздействий государства в отношении обеспечения условий для реализации возможностей людей на их жизненном пути.

Управление процессом достижения благополучной старости на индивидуальном уровне должно быть построено на эффективном использовании имеющихся ресурсов. В этом плане наиболее подходящей представляется модель СОК, предложенная М. Балтес и П. Балтесом (СОК – селекция, оптимизация, компенсация). Модель селективной оптимизации и компенсации Балтесов акцентирует внимание на том, что проактивная деятельность, направленная на предотвращение потенциальных угроз жизненным целям, является ценной стратегией благополучного старения. Благополучное старение с позиции данного подхода представляет собой такой «уровень жизнедеятельности, который позволяет человеку стремиться к достижению личных целей и поддерживать определенные стандарты, что в значительной степени является результатом успешного управления внутренними и внешними ресурсами на протяжении всей его жизни» (Freund, 2008).

Согласно модели, человек выбирает сферы жизни, которые имеют для него приоритетное значение, и сосредотачивает (оценивает, приобретает, накапливает) свои ресурсы, максимизируя свои преимущества и компенсируя текущие потери, чтобы обеспечить поддержание оптимального функционирования. При этом целеполагание (селекция) играет ключевую роль, поскольку выбор целей, направленных на согласование имеющихся ресурсов и потребностей в условиях сокращения первых и трансформации вторых, определяет последующие стратегии поведения в отношении достижения благополучной старости. Значимым аспектом на этапе оптимизации выступает получение новых или активация еще неиспользуемых внешних или внутренних ресурсов, способствующих достижению поставленных целей. Далее используются стратегии компенсации потерь в выбранных областях для адаптации к происходящим изменениям и создания благоприятной среды для жизнедеятельности (Freund, Baltes, 2002). В то же время государство и общество вносят основной вклад в обеспечение этих условий, способствующих процессам оптимизации, предоставляя возможности для приобретения необходимых людям ресурсов и компенсации потерь (Baltes, Carstensen, 1996).

Категория «благополучное старение» является комплексной, поскольку включает не только представления о продлении периода активной, продуктивной жизни индивидов, о сохранении ими возможностей для реализации собственного человеческого потенциала, но и оценки удовлетворённости индивидов различными другими сторонами своей жизни в старшем возрасте. Результатом благополучного старения выступает достижение благополучной старости.

Благополучная старость – состояние наиболее полного благополучия в старшем возрасте, которое детерминируется возможностями представителей старшего поколения оптимально реализовывать свой жизненный потенциал в экономической, социальной, социокультурной и личностной сферах жизни в соответствии с собственными интересами и с учетом наличия необходимых ресурсов и возможностей внешней среды. Это состояние характеризуется сохранением способности и возможности социального функционирования и реализации человеческого потенциала индивидов (при рассмотрении данного понятия на индивидуальном уровне) или старшего поколения в целом (при рассмотрении данного понятия на макроуровне). Компонентами благополучной старости выступают материальное благополучие, физическое благополучие (хорошее здоровье и контроль заболеваний в старшем возрасте), социальное благополучие (включённость в социальные взаимодействия), деятельностное благополучие (наличие способностей и возможностей развития и реализации своего человеческого потенциала в различных видах деятельности), психологическое благополучие (конструктивное восприятие себя и окружающей действительности, наличие установки на долголетие, ощущение контроля над собственной жизнью, внутренний локус контроля). Ядром концепта благополучной старости должны быть представления индивидов о своей жизни и проективный взгляд в будущее, которые позволят учесть меняющийся социальноэкономический контекст и потребности нового поколения пожилых граждан. Таким образом будет обеспечена синергия индивидуальной ответственности и личностных стратегий в достижении собственного благополучия со структурными факторами, продуцируемыми в рамках государственной политики и определяющими возможности и ресурсы для реализации этих стратегий.

Концептуальные основы политики в области благополучного старения

Обеспечение благополучной старости своих граждан – одно из фундаментальных обязательств социального государства. Политика в области благополучного старения должна быть эволюционирующей в том смысле, что должна обеспечивать возможность длительного устой- чивого развития социально-экономических систем с сохранением гарантий благополучия в старости для нынешних и будущих поколений. В свою очередь представления индивидов о благополучной старости во многом формируются под влиянием их ожиданий в отношении государственных гарантий, на которые они могут претендовать по достижении старшего возраста. При этом «идеальный» образ благополучной старости, складывающийся в представлениях каждого нового поколения, опирается на опыт предшествующих поколений. Таким образом, представления населения о благополучной старости в значительной степени инерционны. Поэтому любое сокращение объёма государственных гарантий в сфере благополучного старения, как правило, будет встречать негативную реакцию со стороны населения. Данное обстоятельство объясняет, почему необходимо избегать резкого и недостаточно аргументированного сокращения государственных гарантий в этой сфере.

Для того чтобы избежать возможных издержек, связанных с пересмотром государственной политики в области благополучного старения, в ней должны быть заранее предусмотрены механизмы разделения ответственности за достижение благополучной старости (между государством и гражданами), инструменты, позволяющие проводить гибкую донастройку системы обеспечения основных гарантий в области благополучного старения, а также элементы гражданского (общественного) контроля качества государственного управления.

Программирование благополучной старости как процесс обеспечения благополучного старения населения страны. Цикл управления благополучным старением можно разделить на четыре этапа. Первый этап – концептуализация государственной политики в сфере благополучного старения. На этом этапе формулируются цели госполитики и ставятся её основные задачи на кратко-, средне- и долгосрочный период, определяется перечень целевых индикаторов для контроля их выполнения, устанавливаются плановые значения выбранных целевых индикаторов. Применительно к тематике благополучного старения целеполагание подразумевает выбор критериев благополучного старения (и благополучной старости), которые будут приемлемы не только для государства, но и для его граждан. Для этого необходимо теоретикометодологическое и методическое сопровождение данного процесса, которое будет направлено на выявление актуального социального запроса (в разрезе отдельных поколений и социально-демографических групп населения) в отношении благополучной старости, а также на оценку соответствия ему реального положения современного старшего поколения.

Вторым этапом управления выступает собственно программирование благополучной старости. Если говорить об этом процессе на уровне населения в целом, то в рамках государственной политики программирование благополучной старости предполагает разработку пошагового алгоритма действий, направленных на достижение определённой социально-демографической группой состояния наиболее полного благополучия в старшем возрасте посредством регулирования влияния на неё управляемых факторов благополучного старения. На этапе программирования происходят подготовка, публичное обсуждение и принятие государственных программ в области благополучного старения на федеральном и региональном уровнях. Разработанные программные документы должны быть направлены на создание (или совершенствование) механизмов, среды и инструментов, позволяющих корректировать влияние факторов различной природы на целевые показатели благополучного старения населения.

Теоретико-методологическими предпосылками реализации данного этапа выступают выявление ключевых управляемых факторов благополучного старения, составление теоретической (концептуальной) модели воздействия конкретных факторов на показатели благополучного старения, прогнозирование отклика управляемых факторов на корректирующие управленческие воздействия, разработка методического инструментария комплексной оценки основных показателей благополучного старения.

Программирование собственной благополучной старости в той или иной мере осуществляют сами индивиды. Основные отличия здесь состоят в том, что индивиды руководствуются собственным представлением о желаемом образе благополучной старости, а также могут более гибко реагировать на меняющиеся внешние условия и быстрее перестраивать собственную линию поведения.

Очевидно, что целевые ориентиры при программировании благополучной старости на уровне государства и на уровне отдельного индивида могут кардинально различаться. Соответственно, будут наблюдаться расхождения и в самих программах, которые могут создавать условия для возникновения конфликта интересов. Потенциально здесь возникает риск неполучения ни одной из сторон того результата реализации своей программы, на который они рассчитывали. Для государства последствиями такого исхода могут стать экономические и политические издержки, а для индивида – снижение субъективно воспринимаемого благополучия вследствие неудовлетворённости различными сторонами своей жизни. В связи с этим важнейшим условием результативности государственной политики в области благополучного старения выступает учёт желаемого образа благополучной старости, который складывается у представителей разных поколений населения.

Третий этап управления благополучным старением – реализация ранее разработанных государственных программ. Ключевые задачи данного этапа – обеспечение выполнения мероприятий государственных программ и достижение плановых значений индикаторов благополучного старения населения, в том числе обеспечение наиболее полного охвата его целевых категорий соответствующими адресными мероприятиями госпрограмм. Аналитическое сопровождение обсуждаемого этапа предполагает выделение наиболее востребованных мер государственной политики, выявление причин отклонения уровня охвата населения мерами государственной политики от заданных плановых значений, оценку релевантности реализуемых мер актуальному социальному запросу в области благополучного старения.

Четвёртый этап управления – контроль достижения поставленной цели и выполнения задач государственных программ. Основное содержание работ на этом этапе сводится к выполнению сравнительной оценки плановых и текущих значений целевых индикаторов благополучного старения, результат которой позволяет судить об успешности, эффективности проводимой государственной политики. По результатам текущего контроля не толь- ко могут вноситься корректировки в процесс реализации государственных программ, но и сами программы подвергаться содержательному пересмотру.

На наш взгляд, политика по управлению процессом старения (в направлении обеспечения благополучной старости) должна создавать условия и возможности для реализации тех потребностей, которые важны для граждан старшего возраста, обеспечить работающие механизмы по улучшению жизненных условий и предоставить альтернативу тем, кто по каким-то причинам ущемлен в здоровье, трудовой деятельности, общении и т. д. Кроме того, в политике не должен конструироваться однозначный образ пожилого человека ни как активно функционирующего энергичного индивида с большим числом активностей и отличным здоровьем, ни как пассивного получателя социальной помощи. Важным аспектом является учет необходимости человека адаптироваться к возрастным изменениям, следовательно, дальновидным решением будет проработка политики по управлению процессом старения с ориентацией на все возрастные группы. Как отмечает K. Boudiny, существует разница между «политической повесткой дня, ориентированной на старение, и повесткой дня, сосредоточенной лишь на пожилых людях» (Boudiny, 2013).

Заключение

Старение населения как результат повышения продолжительности жизни и снижения рождаемости является главной глобальной демографической тенденцией современности и одним из ключевых вызовов для экономики и общественного развития. Причем темпы старения населения в настоящее время растут. В итоге все страны сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с ростом нагрузки на системы здравоохранения, социальной защиты и пенсионного обеспечения, сокращением предложения труда, замедлением экономического роста и т. д. Глобализация, урбанизация, миграция и другие тренды оказывают прямое и косвенное влияние на жизнь пожилых людей. Это, в свою очередь, приводит к потребности в дополнительной адаптации данной категории населения как к традиционным, так и к новым для нее вызовам (эпидемиологический, цифровой, геополитический и др.).

Несмотря на то, что в настоящее время насчитывается множество разнообразных теорий старения, обсуждение сущности и критериев старения в академическом дискурсе продолжается. Представляется, что одной из наиболее перспективных в плане изучения данного явления выступает теория благополучного старения. Она весьма востребована международными организациями и правительствами разных стран, так как одним из последствий ее реализации на практике становится оптимизация расходов в социальной сфере. Кроме того, благополучное (успешное) старение рассматривается специалистами как плодотворная современная методология с точки зрения уровня развития толерантности и светской культуры. В то же время, учитывая новые вызовы, а также тот факт, что современное население старшего возраста уже в недалекой перспективе будет значительно отличаться от будущих старших поколений (в социокультурном, профессиональном смыслах), теория благополучного старения и соответствующие практические механизмы и инструменты социальной политики нуждаются в дальнейшем совершенствовании.

Категория «благополучное (успешное) старение» (и её целевой ориентир – благополучная старость), введенная в научный оборот во второй половине XX века, служит своеобразным организующим концептом, связывающим экономику, систему социальной поддержки, медицину, общественное здравоохранение и геронтологию, культуру и общественность. При этом ни в исследовательской, ни в управленческой практике нельзя отказаться от двойственной природы термина «благополучие» – во-первых, это психологическая сторона, отражающая субъективное восприятие человеком своего места в общественной структуре, и социально-экономическая сторона, отражающая объективную оценку жизненной ситуации населения и формируемая в результате действия различных институтов. В связи с этим для управления процессом благополучного старения представляется значимой разработка соответствующей социальной политики, принимающей во внимание современные сценарии старения и концептуальные рамки ее построения, обозначенные в исследовании.

Список литературы Благополучная старость: от научных теорий к основам ее программирования

- Александрова Н.Х. (2000). Особенности субъектности человека на поздних этапах онтогенеза // Развитие личности. № 3–4. С. 101–125.

- Анищенко Е.Б., Транковская Л.В., Важенина А.А., Тарасенко Г.А. (2022). Состояние здоровья как фактор, влияющий на трудовую деятельность работающих лиц пожилого возраста // Медицина труда и промышленная экология. Т. 62. № 5. С. 311–321. DOI: 10.31089/1026-9428-2022-62-5-311-321

- Антонов А.И., Назарова И.Б., Карпова В.М., Ляликова С.В. (2023). Порог наступления старости: объективные признаки и субъективное восприятие // Народонаселение. Т. 26. № 3. С. 131–143. DOI: 10.19181/population.2023.26.3.11

- Барсуков В.Н. (2019). От демографического дивиденда к старению населения: мировые тенденции системного перехода // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 12. № 4. С. 167–182.

- Борисов Г.И. (2019). Личностные факторы достижения психологического благополучия людьми пожилого возраста // Новое в психолого-педагогических исследованиях. № 1 (53). С. 53–62.

- Видясова Л.А. (2023). Активное и отложенное старение в оценках пожилых (по данным пилотного исследования в Санкт-Петербурге) // Журнал исследований социальной политики. № 21 (3). С. 485–502. DOI: 10.17323/727-0634-2023-21-3-485

- Видясова Л.А., Григорьева И.А., Кривошапкина А.С. (2024). Карьерные ожидания пожилых в России: на основе анализа базы резюме с портала Роструда «Работа России» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 1. С. 26–47. DOI: 10.14515/monitoring.2024.1.2430

- Вишневский А.Г. (1976). Демографическая революция. М.: Статистика. 239 с.

- Галкин К.А. (2023). Особенности отложенного старения в постковидном мире. Обзор исследований // Социальное пространство. Т. 9. № 2. DOI: 10.15838/sa.2023.2.38.2. URL: http://socialarea-journal.ru/article/29641

- Головей Л., Стрижицкая О., Криулина А. (2014). Позитивное функционирование личности в пожилом возрасте: комплексный подход. Психологические исследования. № 7 (36). DOI: 10.54359/ps.v7i36.607

- Голубева Е.Ю., Соловьев А.Г. (2023). План Декады здорового старения 2020–2030 Всемирной организации здравоохранения: обзор концепций политики в контексте развития геронтологии // Экология человека. Т. 30. № 7. С. 499–508. DOI: 10.17816/humeco568625

- Горошко Н.В., Пацала С.В. (2021). «Серебряная экономика» как новый тренд мирового развития в условиях глобального старения населения // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. № 2. С. 198–218. DOI: 10.15593/2224-9354/2021.2.15

- Григорьева И.А., Келасьев В.Н. (2017). Архаические стереотипы и новые сценарии понимания старения // Успехи геронтологии. № 2. С. 243–247.

- Григорьева И.А., Парфенова О.А., Галкин К.А. (2023). Конференция «Продленная взрослость / отложенное старение во времена постковида и неопределенности» // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 26. № 1. С. 256–260. DOI: 10.31119/jssa.2023.26.1.10

- Доброхлеб В.Г. (2022). Демографическое старение в России и новая социальная реальность. Народонаселение. № 25 (2). С. 66–76. DOI: 10.19181/population.2022.25.2.6

- Евсеева Я.В. (2011). Концепции успешного старения в социальной геронтологии // Социологический ежегодник. Т. 2011. С. 281–292.

- Евсеева Я.В. (2020a). Будини К. «Активное старение»: от пустой риторики к эффективному инструменту социальной политики (Реферат) // Успешное старение: социологические и социогеронтологические концепции: сборник научных трудов. Серия: Теория и история социологии / отв. редакторы Я.В. Евсеева, М.А. Ядова. М.: ИНИОН РАН. С. 68–75.

- Евсеева Я.В. (2020b). Теория успешного старения: Современные исследования: Введение к тематическому разделу // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. № 1. С. 6–13. DOI: 10.31249/rsoc/2020.01.01

- Калачикова О.Н., Барсуков В.Н., Короленко А.В., Шулепов Е.Б. (2016). Факторы активного долголетия: итоги обследования вологодских долгожителей // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 5. С. 76–94. DOI: 10.15838/esc/2016.5.47.4

- Касьянова Т.И., Воронина Л.И., Зайцева Е.В. (2023). Активное долголетие: возможности, жизненные установки и социальные практики пожилых // Социальное пространство. Т. 9. № 2. DOI: 10.15838/sa.2023.2.38.3

- Кислицына О.А. (2016). Измерение качества жизни/благополучия: международный опыт. М.: Институт экономики РАН. 62 с.

- Козлова О.А., Секицки-Павленко О.О. (2022). Теоретические основания определения возрастных границ и возрастной структуры населения в контексте демографического старения // Alter Economics. Т. 19. № 3. С. 442–463. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2022.19-3.3

- Короленко А.В. (2022). Активное долголетие в жизненных практиках населения Вологодской области // Социальное пространство. Т. 8. № 1. DOI: 10.15838/sa.2022.1.33.2

- Короленко А.В., Барсуков В.Н. (2017). Состояние здоровья как фактор трудовой активности населения пенсионного возраста // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. № 4. С. 643–657.

- Нацун Л.Н. (2022). Оценка взаимосвязи жизненных установок населения с представлениями об активном долголетии // Социальное пространство. Т. 8. № 2. DOI: 10.15838/sa.2022.2.34.2

- Рязанцев С.В., Мирязов Т.Р. (2021). Демографическое благополучие: теоретические подходы к определению и методика оценки // ДЕМИС. Демографические исследования. Т. 1. № 4. С. 5–19. DOI: 10.19181/demis.2021.1.4.1

- Садыкова Н.Т. (2017). Старость как новая ступень человечества // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. № 2 (34). С. 53–56.

- Сергеева О.В. (2012). Социология старения и возрастного неравенства (обзор западных концепций) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. № 2 (17). С. 74–79.

- Стрижицкая О.Ю., Петраш М.Д. (2022). Конструирование продуктивной старости: биологические, психологические и средовые факторы // Консультативная психология и психотерапия. Т. 30. № 1. С. 8–28. DOI: 10.17759/cpp.2022300102

- Чаусов Н.Ю., Чаусов Н.Н. (2020). К вопросу о стратегиях активного долголетия людей старшего поколения // Российский экономический вестник. Т. 3. № 4. С. 195–199.

- Черенева Е.А., Сафонова Л.М., Потылицина В.Ю., Черенев Д.В. (2021). Психолого-педагогическое сопровождение людей пожилого возраста как фактор успешного старения // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (Вестник КГПУ). № 4 (58). С. 54–62. DOI: 10.25146/1995-0861-2021-58-4-303

- Baltes M.M., Carstensen L.L. (1996). The process of successful ageing. Ageing and Society, 16, 397−422.

- Baltes P.B., Baltes M.M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In: Baltes P.B., Baltes M.M. (Eds). Successful Aging: Perspectives from the Behavioural Sciences. New York: Cambridge University Press.

- Boudiny K. (2013). “Active ageing”: From empty rhetoric to effective policy tool. Ageing and Society, 33(6), 1077–1098. DOI: 10.1017/S0144686X1200030X

- Bowling A. (1993). The concepts of successful and positive ageing. Family Practice, 10(4), 449–453. DOI: 10.1093/fampra/10.4.449

- Curb J.D., Guralnik J.M., LaCroix A.Z. et al. (1990). Effective aging meeting the challenge of growing older. Journal of the American Geriatrics Society, 38(7), 827–828. DOI: 10.1111/j.1532-5415.1990.tb01478.x

- Freund A.M. (2008). Successful aging as management of resources: The role of selection, optimization, and compensation. Research in Human Development, 5(2), 94–10. DOI: 10.1080/15427600802034827

- Freund A.M., Baltes P.B. (2002). Life-management strategies of selection, optimization, and compensation: Measurement by self-report and construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 642−662.

- Gibbons H.M. (2016). Compulsory youthfulness: Intersections of ableism and ageism in ‘successful aging’ discourses. Review of Disability Studies: An International Journal, 12(2&3), 70–88. DOI:10.1080/13569783.2017.1326806

- Greve W., Staudinger U.M. (2015). Resilience in later adulthood and old age: Resources and potentials for successful aging. Developmental Psychopathology: Volume Three: Risk, Disorder, and Adaptation, 796–840. DOI: 10.1002/9780470939406.ch21

- Havighurst R.J. (1963). Successful aging. Processes of Aging: Social And Psychological Perspectives, 1, 299–320.

- Kahana E., Kahana B. (1996). Conceptual and empirical advances in understanding well-being through proactive adaptation. In: Bengtson V. (Ed.). Adulthood and Aging: Research on Continuities and Discontinuities. New York: Springer.

- Kerschner H., Pegues J.A. (1998). Productive aging: A quality of life agenda. Journal of the American Dietetic Association, 98(12), 1445–1448. DOI: 10.1016/S0002-8223(98)00327

- Liang J., Luo B. (2012). Toward a discourse shift in social gerontology: from successful aging to harmonious aging. Journal of Aging Studies, 26(3), 327–334. DOI: 10.1016/j, jaging.2012.03.001

- Minami U., Nishi M., Fukaya T. et al. (2015). Effects of the change in working status on the health of older people in Japan. PloS One, 10(12), e0144069. DOI: 10.1371/ journal.pone.0144069

- Moody H.R. From successful aging to conscious aging (2005). In: Wykle M., Whitehouse P., Morris D. (Eds.). Successful Aging through the Life Span: Intergenerational Issues in Health. New York: Springer.

- Nizamova A. (2020). Normativity and the aging self: “Active longevity” media discourse in contemporary Russia. Laboratorium: Russian Review of Social Research, 12(2), 45–67. DOI: 10.25285/2078–1938–2020–12–2–45–67

- Notestein F.W. (1945). Population. The Long View. Food for the World. University of Chicago Press.

- Rowe J.W., Kahn R.L. (1987). Human aging: Usual and successful. Science, 237(4811), 143–149.

- Rubinstein R.L., de Medeiros K. (2015). “Successful aging,” gerontological theory, and neoliberalism: A qualitative critique. The Gerontologist, 55(1), 34–42. DOI: 10.1093/geront/gnu080

- Ryff C.D., Singer B.H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9(1), 13–39.

- Sidorenko A., Zaidi A. (2013). Active ageing in CIS countries: Semantics, challenges, and responses. Current Gerontology and Geriatrics Research, 1, 1–17. DOI:10.1155/2013/261819