Благосостояние населения как показатель модернизационного потенциала территории

Автор: Россошанский Александр Игоревич, Белехова Галина Вадимовна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Молодые исследователи

Статья в выпуске: 5 (35), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования благосостояния населения как основы модернизационных процессов. На основе комплексного анализа статистических и социологических данных выделены особенности материального положения жителей России и Вологодской области в части формирования и использования денежных доходов, а также обозначена доля населения, объективно готового к процессам модернизации экономики.Выявлены наметившиеся позитивные тенденции увеличения включенности населения в кредитно-сберегательные модели. Однако масштабы происходящих изменений не столь велики и захватывают лишь незначительную часть высокообеспеченного населения.Для оценки региональных особенностей была выполнена группировка субъектов РФ по уровню доходного неравенства населения и другим параметрам благосостояния, влияющим на модернизационный потенциал территории. Судя по показателям выделенных четырех групп регионов, наибольшим социально-экономическим потенциалом модернизации обладают субъекты с высоким доходным неравенством. Авторы приходят к выводу, что в сложившихся условиях модернизация невозможна без создания легитимной компетентной власти, способной к радикальной демократизации и укреплению основных общественных институтов, а формирование той части населения, которая объективно готова к модернизационным преобразованиям экономики и общества, напрямую зависит от наличия условий, способствующих достижению достойного материального положения людей.

Благосостояние населения, доходы и расходы, социально-экономическое неравенство, модернизация

Короткий адрес: https://sciup.org/147109660

IDR: 147109660 | УДК: 330.59(470.12) | DOI: 10.15838/esc/2014.5.35.22

Текст научной статьи Благосостояние населения как показатель модернизационного потенциала территории

В современном мире модернизация становится приоритетом для тех стран и регионов, которые стремятся наращивать экономическое развитие, поскольку широко признано, что совершенствование, прогрессивность и инновации выступают важными движущими силами роста. Поэтому уже на протяжении нескольких лет проблематика модернизации экономики является актуальной и в нашей стране. При этом многие научные работы направлены на оценку степени готовности российского населения к модернизации. Разнообразие подходов в таких исследованиях предопределяется как конечными целями, так и оперируемыми данными.

К примеру, Е.М. Аврамова [1] указывает на то, что вывод о готовности общества к модернизации можно сделать, основываясь на информации о наличии массового слоя с относительно высоким уровнем материальной обеспеченности.

М.К. Горшков [5], опираясь на результаты мониторинга общественного мнения, показывает влияние социального неравенства на системную модернизацию экономики страны, которое, по его мнению, проявляется в утверждении устойчивой «культуры неравенства», усилении апатии и гражданской пассивности определенных слоев населения, формировании климата конфронтации, нетерпимости и политического экстремизма.

Н.Е. Тихонова [13] на основе выделения нормативно-нравственных систем населения в части базовых принципов взаимоотношений в системе «личность–общество–

государство» выделяет модернистски ориентированные группы, которые затем оцениваются с точки зрения потенциального вклада каждой в процессы модернизации. Неоднозначность полученных выводов, а также расхождение оценок исследователей в отношении готовности российского общества к модернизации и предопределило необходимость рассмотрения данного вопроса.

В широком смысле модернизация сводится к формированию сильной в экономическом, политическом, военном, научном и иных отношениях страны при росте благосостояния ее населения [10], выступающем одновременно и как необходимое условие формирования модернизационного потенциала, и как результат прогрессивных преобразований. Поэтому рост благосостояния может быть рассмотрен в качестве одного из основных критериев при определении той части населения, которая готова включиться в осуществление модернизационных процессов.

В течение последних нескольких лет довольно часто говорится об устойчивом росте денежных доходов населения и расширении его материальных возможностей. Связывается это в том числе и с осуществлением модернизационно-ориентированных государственных программ. Однако ситуация не столь однозначна, о чем свидетельствует анализ уровня, структуры и распределения денежных доходов.

Действительно, за 2000–2012 гг. среднедушевые денежные доходы россиян заметно увеличились (табл. 1) .

Таблица 1. Динамика доходов населения Российской Федерации и Вологодской области в 2000–2012 гг.*

|

Показатели |

2000 г. |

2005 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2012 г. к 2000 г., раз |

|

Российская Федерация |

|||||||||

|

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. |

7991 |

15005 |

19109 |

20259 |

20775 |

20978 |

22061 |

23058 |

2,89 |

|

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. |

7787 |

15824 |

20614 |

23056 |

22929 |

23963 |

25250 |

26629 |

3,42 |

|

Средний размер начисленных месячных пенсий, руб. |

2431 |

4373 |

4725 |

6085 |

6386 |

8453 |

8742 |

9154 |

3,77 |

|

Коэффициент фондов, раз |

13,9 |

15,2 |

16,8 |

16,6 |

16,6 |

16,6 |

16,2 |

16,4 |

– |

|

Коэффициент Джини |

0,395 |

0,409 |

0,422 |

0,421 |

0,421 |

0,421 |

0,417 |

0,420 |

– |

|

Вологодская область |

|||||||||

|

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. |

6856 |

12077 |

15741 |

15995 |

14849 |

15597 |

16397 |

18125 |

2,64 |

|

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. |

8683 |

16289 |

19362 |

20608 |

20270 |

20770 |

21467 |

22649 |

2,61 |

|

Средний размер начисленных месячных пенсий, руб. |

2966 |

4820 |

5643 |

6098 |

7706 |

8751 |

9018 |

9414 |

3,17 |

|

Коэффициент фондов, раз |

8 |

8,7 |

12,6 |

12,5 |

11,5 |

11,7 |

11,4 |

12,0 |

– |

|

Коэффициент Джини |

0,318 |

0,329 |

0,383 |

0,382 |

0,370 |

0,373 |

0,369 |

0,376 |

– |

|

* Показатели доходов населения представлены в сопоставимых ценах 2012 года. Источник: Российский статистический ежегодник: стат. сборник / Росстат. – М., 2013. – 717 с. |

|||||||||

1 Мониторинг общественного мнения осуществляется Институтом социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН, г. Вологда) с 1996 г. методом раздаточного анкетирования по месту жительства респондентов. Периодичность опроса – 1 раз в два месяца. Объем выборки – 1500 человек (в год – 9 тыс. чел.). Опрашиваются лица в возрасте 18 лет и старше в двух крупных городах и восьми районах Вологодской области. Ошибка выборки не превышает 3%.

Таблица 2. Распределение населения Вологодской области по оценке собственных доходов в 2000–2013 гг. (в % от общего числа респондентов)

|

Год |

Группы населения по оценке собственных доходов |

||||

|

Нищие |

Бедные |

Малообеспеченные |

Обеспеченные |

Богатые |

|

|

2000 |

16,0 |

46,8 |

31,5 |

4,2 |

1,4 |

|

2001 |

14,3 |

44,8 |

32,7 |

6,1 |

2,1 |

|

2002 |

13,0 |

41,6 |

36,0 |

6,3 |

3,1 |

|

2003 |

12,8 |

39,5 |

37,3 |

7,9 |

2,5 |

|

2004 |

10,0 |

37,3 |

43,2 |

7,1 |

2,4 |

|

2005 |

6,5 |

35,5 |

47,8 |

8,8 |

1,4 |

|

2006 |

4,4 |

35,3 |

49,1 |

9,6 |

1,6 |

|

2007 |

4,9 |

31,3 |

51,0 |

10,8 |

2,1 |

|

2008 |

3,2 |

27,2 |

58,2 |

9,1 |

2,3 |

|

2009 |

6,2 |

33,7 |

51,9 |

7,1 |

1,1 |

|

2010 |

5,5 |

30,3 |

54,1 |

8,6 |

1,5 |

|

2011 |

4,5 |

29,4 |

53,9 |

10,5 |

1,7 |

|

2012 |

3,7 |

28,8 |

55,9 |

10,2 |

1,5 |

|

2013 |

4,9 |

27,5 |

55,2 |

11 |

1,4 |

|

2013 г. к 2000 г., раз* |

-3,27 |

-1,7 |

1,75 |

2,62 |

1 |

* Прирост (+), сокращение (-).

Источник: данные социологических опросов населения Вологодской области, проведенных ИСЭРТ РАН в 2000–2013 гг.

Так, в Вологодской области в 2012 году они составили 18 125 рублей, что больше уровня начала рассматриваемого периода в 2,6 раза (в сопоставимой оценке). По Российской Федерации наблюдается рост в 2,9 раза. Такая динамика обусловлена как стабильным увеличением заработной платы (особенно работников бюджетной сферы), так и значительным повышением пенсионного обеспечения начиная с 2008 года.

Об увеличении доходов говорят и данные социологических опросов, проводимых на территории Вологодской области1 (табл. 2) . Доля населения, относимого по

оценке собственных доходов к обеспеченным и богатым, возрастает, а относимого к нищим и бедным – снижается. Данные тенденции особенно ярко проявились в 2004–2008 годах. Так, удельный вес «нищих» и «бедных» сократился более чем в полтора раза (причем существенно уменьшилась доля «нищих», достигнув в 2008 году минимального значения за весь период наблюдений – 3%). К 2013 году доминирующей стала группа «малообеспеченных» (55% против 31,5% в 2000 году). Доля группы «обеспеченных» составила 11% населения области против 4% соответственно. «Нищие» и «бедные» – треть

(против 63% в 2000 году), а удельный вес группы «богатых» граждан после несущественных колебаний установился на уровне 2000 года2 (1,4%).

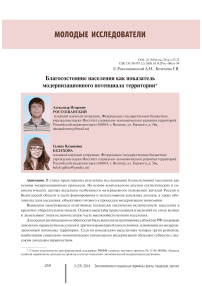

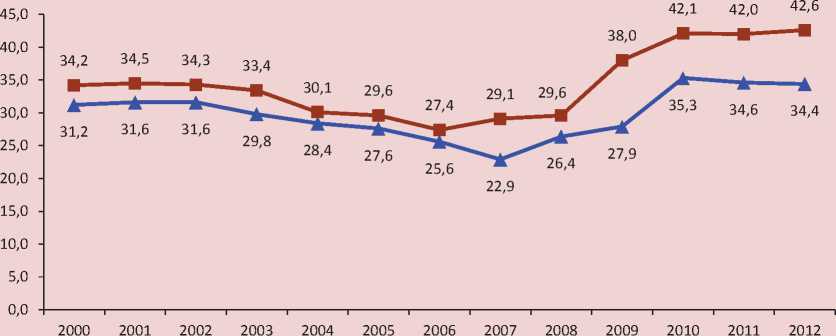

Стабилизация социально-экономической ситуации и растущий уровень доходов положительно повлияли и на социальное настроение населения: по данным мониторинга ИСЭРТ РАН, для жителей Во- логодской области становится все более характерным нормальное, ровное состояние (69% в 2013 г. против 29% в 1998 г.), а не напряжение, раздражение, страх и тоска, как в конце 1990-х гг. (26,5% против 64% соответственно; рис. 1).

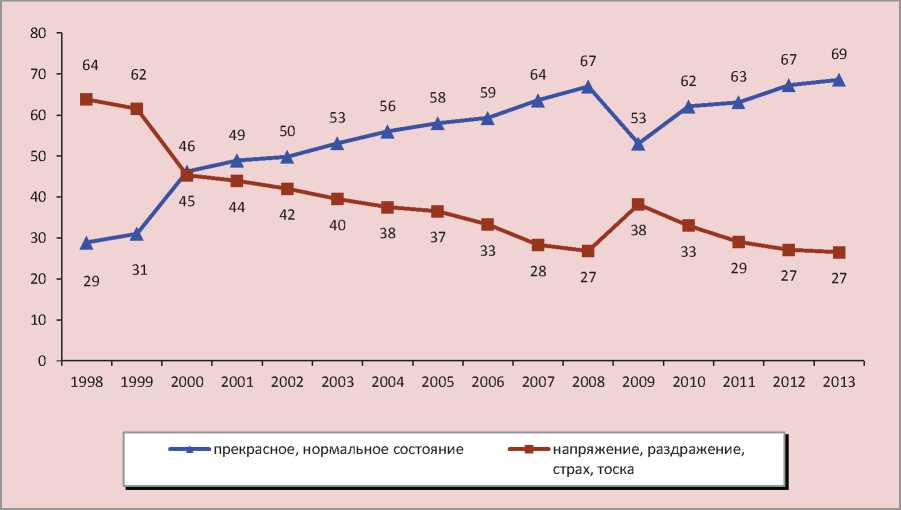

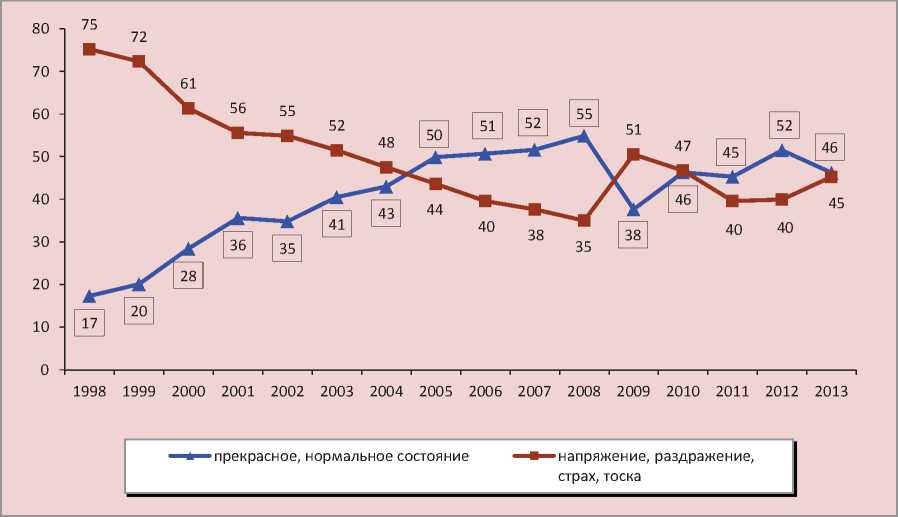

Однако такой положительный тренд социального настроения характерен лишь для усредненных данных по населению. Оценка эмоционального состояния жителей региона в разрезе доходных групп показывает, что позитивные суждения наименее обеспеченных слоев граждан начали проявляться несколько позже (с 2005 года, тогда как в группе наиболее обеспеченных – с 1999 года), были менее распространены (в среднем 41% против 69% среди наиболее обеспеченных) и продлились сравнительно недолго, установившись в 2013 году на уровне среднеобластных значений 2000 года (45%; рис. 2 и 3 ).

Рисунок 1. Динамика психологического состояния населения Вологодской области в 1998–2013 гг. (в % от общего числа респондентов)

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, 1998–2013 гг.

Рисунок 2. Динамика психологического состояния 20% наименее обеспеченных жителей Вологодской области в 1998–2013 гг. (в % от общего числа респондентов)

Примечание. Рамкой выделены данные по варианту «прекрасное, нормальное состояние». Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, 1998–2013 гг.

Рисунок 3. Динамика психологического состояния 20% наиболее обеспеченных жителей Вологодской области в 1998–2013 гг. (в % от общего числа респондентов)

* прекрасное, нормальноесостояние ■ напряжение, раздражение, страх,тоска

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, 1998–2013 гг.

Кроме того, несмотря на положительную динамику средних показателей уровня денежных доходов, можно отметить, что социальная поляризация и дифференциация, возникшие вследствие форсированного роста самых высоких доходов, не уменьшаются, а продолжают нарастать, что подтверждается неизменной повышательной динамикой коэффициентов фондов и Джини (см. табл. 1).

Основу денежных поступлений населения России, как и во всех индустриальных странах, составляют трудовые доходы – заработная плата и предпринимательский доход. Ключевую роль здесь играет оплата труда: согласно официальным статистическим данным в последнее десятилетие в структуре доходов населения Вологодской области она составляет около 50%, хотя её вес постепенно снижается (52% в 2000 г.,

47% – в 2012 г., табл. 3 )3. Следует отметить существенный прирост вклада социальных трансфертов в общий объем денежных поступлений населения. Их доля стала значительно повышаться с 2008 года (17,3%), достигнув в 2012 году четверти совокупного дохода. Связано это с тем, что увеличение социальных выплат явилось одной из попыток Правительства РФ выравнять доходную обеспеченность на различных этапах жизненного цикла домохозяйств. Причём наращивание объема социальных выплат происходило как за счёт социальных пособий, так и за счёт пенсий.

Однако, как свидетельствует коэффициент замещения, размер пенсионных выплат невелик и по-прежнему не обеспечивает адекватную замену заработной платы,

Таблица 3. Структура доходов населения Вологодской области в 2000–2012 гг.

В среднем по странам-участницам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) коэффициент замещения составляет 58%. Его величина существенно варьируется даже в группе развитых стран, входящих в ОЭСР. Макси- мальные коэффициенты замещения часто наблюдаются в странах с доходами ниже среднего, а минимальные – в наиболее богатых странах. Так, в Греции показатель в 1,5 раза выше, чем в Великобритании, Японии или США (без учета добровольного страхования) [4].

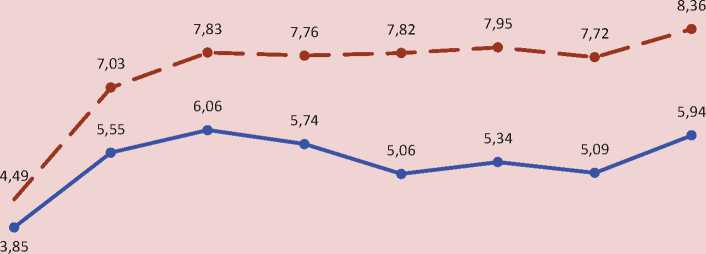

В России соотношение средних размеров пенсии и зарплаты впервые превысило 35% в 2010 г., но по итогам 2012 г. оно составило 34%. В Вологодской области значение коэффициента замещения несколько больше, чем по стране в целом, – 43% в 2012 году (рис. 4) . Однако достигнутый уровень показателя всё ещё уступает уровню многих иностранных государств. Например, в развитых странах (Германия, Бельгия), где наблюдается относительно низкий, сопоставимый с российским, уровень коэффициента замещения по «обязательным» пенсиям, как правило, широко распространена система добровольного пенсионного страхования, что обеспечивает высокий общий уровень пенсионных выплат. И лишь в немногих странах (Мексика, Южная Корея, Япония) полный коэффициент замещения (с учетом добровольных схем) сопоставим с российским.

Таблица 4. Значения коэффициентов замещения по странам в 2013 г.

Страна Коэффициент, % Страна Коэффициент, % Нидерланды 91,4 Канада 51,0 Израиль 86,7 (76,8)* Новая Зеландия 50,1 Дания 83,7 Польша 48,8 Австрия 76,6 Чили 45,5 (36,6) Испания 73,9 Мексика 44,7 Исландия 73,8 Ирландия 44,2 Венгрия 73,6 Корея 43,9 Италия 71,2 Германия 42,0 Словацкая Республика 67,9 Бельгия 41,4 Турция 66,8 США 41,0 Греция 64,0 Словения 40,6 Австралия 60,2 (55,8) Великобритания 37,9 Чешская Республика 59,9 Япония 37,5 Люксембург 59,3 В среднем по ОЭСР 57,9 (57,2) Франция 59,1 Саудовская Аравия 100 (87,5) Швейцария 58,4 (57,6) Аргентина 96,2 (88,9) Швеция 55,6 Китай 82,5 (65,1) Эстония 55,3 Индия 60,4 (56,3) Португалия 55,0 Бразилия 57,5 (52,3) Финляндия 54,8 Индонезия 14,1 (13) Норвегия 52,3 ЮАР 11,8 * 86,7 (76,8) – для мужчин и женщин соответственно. Источник: Pensions at a Glance 2013 [Electronic resource]: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries. – Available at:

Рисунок 4. Динамика коэффициента замещения в Российской Федерации и Вологодской области в 2000–2012 гг.

• РФ ■ Вологодская область

Источник: Российский статистический ежегодник: стат. сборник / Росстат. – М., 2013. – 717 с.

Поскольку сейчас лишь небольшое число российских граждан используют практики дополнительного пенсионного обеспечения, то можно прогнозировать сохранение сравнительно низкого по сравнению с зарубежным уровня пенсий по старости, а также вполне вероятное сокращение материальных возможностей пожилых людей.

Важным индикатором модернизационного успеха является доля предпринимательских доходов в общей структуре доходов населения. Развитие предпринимательства рассматривается большинством экспертов как «драйвер» модернизации. Однако в период наиболее быстрых темпов экономического роста роль указанного вида доходов несколько снизилась, и в настоящее время их доля составляет чуть более 9% (как по РФ, так и по Вологодской области).

Согласно данным опросов ИСЭРТ РАН, доля населения Вологодской области, основным видом деятельности которого является предпринимательство, достигает не более 6%. При этом, во-первых, большинство включено в предпринимательскую практику через личное подсобное хозяйство (ЛПХ), а во-вторых, для представителей высокодоходной группы не характерен доход от продажи сельскохозяйственной продукции. Здесь стоит подчеркнуть, что ведение ЛПХ не является признаком модернизационного развития.

Степень готовности населения к модернизационным процессам можно оценить и по доле доходов от собственности . Судя по данным Росстата, в целом по стране доходы от собственности и финансовых активов составляют лишь 5–10% общего объема доходов населения, а по Вологодской области они ещё ниже. Причем в динамике показатель уменьшается – до 4% в 2012 году (см. табл. 3).

Таким образом, формирование доходов на основании новых принципов, отличных от тех, которые действовали в советский период, характерны лишь для 3–5% жите- лей области (в России – около 8%). В то же время 20–25% населения развитых стран характеризуют доходы от собственности и предпринимательства как значимые источники своих денежных поступлений [12]. Учитывая, что в постперестроечные годы совокупная доля этих видов доходов достигала 20–23% (например, 22,9% по России и 20,4% по Вологодской области в 1995 г.), можно говорить о возможных резервах увеличения вклада указанных видов поступлений в общую структуру доходов населения РФ. Хотя в последние годы в нашей стране не происходило каких-либо институциональных или экономических изменений, позволяющих увеличить данные показатели.

Еще одним залогом успешности модернизации является широкая вовлеченность населения в процессы инвестирования и кредитования. Организованные сбережения граждан традиционно служат источником внутренних инвестиций в национальную экономику, а поэтому их объем можно считать ресурсом экономического развития территории. Увеличение вложений граждан в банковские вклады и другие сберегательные инструменты свидетельствует о росте доверия населения как к учреждениям финансового сектора, так и к государству в целом, что, в свою очередь, благоприятствует ориентации экономики на «длинные» деньги и переходу к инновационному типу развития. Значима и социальная роль сбережений: это и «запас прочности» в ситуации кризиса, и вспомогательный фонд для реализации долгосрочных стратегий экономического поведения, связанных с инвестициями в образование, здоровье, а в конечном счете – в развитие человеческого потенциала. Кредитное поведение, влияющее, наряду со сберегательным, на объем внутреннего спроса, способствует активизации экономической деятельности. То есть чем сложнее и разнообразнее обозначенные практики финансового по- ведения населения, тем больший положительный эффект это несет для экономики и социальной сферы [7].

В структуре расходов населения Вологодской области за рассматриваемый двенадцатилетний период сбережения стабильно составляют около 5–6% расходов. Увеличилась по сравнению с началом 2000-х гг. доля обязательных платежей и взносов, к которым относятся и платежи населения по кредитам. Заметно вырос удельный вес расходов населения на покупку недвижимости: с 0,7% в 2000 г. до 2,6% в 2012 г.

По результатам опросов ИСЭРТ РАН включенность населения в кредитно-сберегательные модели, после заметного расширения в 2001–2004 гг., стабилизировалась на уровне 20–30%: в 2013 г. сбережениями располагали 24% жителей области, а около 30% использовали банковские кредиты [3].

Однако следует констатировать тот факт, что большинство домохозяйств либо не имеют сбережений и кредитов, либо реализуют самые простые формы сберегательного и кредитного поведения. Сходные тенденции финансового поведения прослеживаются и по России в целом [1].

Включенность населения в более сложные формы финансового поведения ограничена их материальным состоянием. Положительная динамика доходов с начала 2000-х годов нивелируется незначительным снижением неравенства населения по материальному признаку. Как видно из данных рисунка 5 , за более чем десятилетний

Рисунок 5. Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму в разрезе доходных групп населения за период с 2000 по 2012 г., раз*

|

0,84 |

0,76 |

0,80 |

0,77 |

0,73 |

0,77 |

0,75 |

0,84 — --д |

|

t -0,57 |

0,79 |

0,84 |

0,83 |

0,83 |

0,87 |

0,85 |

0,91 |

|

2000 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

^^*— 20% наименее обеспеченного населения Вологодской области ^^^^— 20% наиболее обеспеченного населения Вологодской области — ^ 20% наименее обеспеченного населения РФ

^^ — 20% наиболее обеспеченного населения РФ

период доходы наименее обеспеченной части населения, и в Вологодской области, и в России в целом оставались почти на неизменном по сравнению с прожиточным минимумом уровне, который составлял 80–90% его величины.

Для оценки региональных особенностей по вышерассмотренным параметрам благосостояния, влияющим на успешность модернизационных процессов, был проведен корреляционно-регрессионный анализ и сформирована группировка субъектов РФ по степени доходного неравенства населения. Все стоимостные показатели по регионам были приведены в сопоставимый вид с помощью показателя стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Связь показателей описывается следующим уравнением множественной регрессии:

y = 6,84+0,0003178 x1 –0,00000000008214 x2 + +0,001865 x3 +0,000319 x4 –0,00000000000004839 x5

F = 19,893; P < 0,00000

R = 0,757; R2 = 0,573

где у – коэффициент фондов, раз;

х1 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб.;

х2 – среднемесячный размер назначенных пенсий, руб.;

х3 – доля предпринимательского дохода в общем объеме дохода населения, %;

х4 – доля доходов от собственности в общем объеме дохода населения, %;

х5 – средний размер вклада (депозита) физических лиц на рублевых счетах в Сберегательном банке РФ, руб.

Парные коэффициенты корреляции не превышали величины 0,8, т.е. факторные признаки отобраны корректно и между ними отсутствует тесная зависимость. Значение коэффициента множественной детерминации R2 = 0,573 свидетельствует о том, что изменение коэффициента фондов на 57,3% обусловлено влиянием изменения уровней включенных в уравнение факторов и, соответственно, на 42,7% – влиянием изменения других факторов.

На основе значений коэффициента фондов были выделены четыре ярко выраженные группы регионов. Распределение строилось на основе международных значений коэффициентов фондов таким образом, что первые три группы сопоставимы с граничными значениями коэффициентов стран ОЭСР (такими, как Великобритания – 13,8 раза, США – 15 раз), а четвертая группа – стран Латинской Америки (коэффициент фондов представлен на уровне от 18 раз и более).

В целом наблюдается схожая для всех групп тенденция: с увеличением коэффициента фондов от группы к группе увеличиваются уровень доходов, а также размер вкладов в сберегательном банке. Однако имеются и некоторые отличия (табл. 5) .

Характеризуя первую группу, подчеркнем, что значения отобранных показателей ниже среднероссийского уровня, за исключением лишь доли предпринимательских доходов и размера пенсий. К регионам данной группы относятся в основном слаборазвитые, депрессивные территории, такие как Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, в которых ВРП на душу населения находится на уровне стран третьего мира. Примечательно, что к данной группе относится и Вологодская область. Несмотря на то, что показатели дифференциации доходов населения на протяжении более чем десятилетнего периода значительно ниже среднероссийских, размер заработной платы в регионе не дотягивает до общестранового уровня. Вместе с тем необходимо отметить негативные последствия финансово-экономического кризиса для области, изменившего её статус с региона-донора на регион-реципиент [9].

Таблица 5. Группы субъектов РФ по степени неравенства населения*

|

Субъекты РФ |

Характеристика регионов |

2007 |

2012 |

|

1 группа субъектов РФ (28 субъектов) |

|||

|

Тверская обл. (11,2), Волгоградская обл., Костромская обл., Респ. Алтай, Респ. Карелия, Ивановская обл., Владимирская обл., Карачаево-Черкесская Респ., Респ. Тыва, Алтайский край, Вологодская обл., Респ. Мордовия, Кировская обл., Респ. Ингушетия, Чувашская Респ., Псковская обл., Еврейская авт. обл., Смоленская обл., Респ. Северная Осетия– Алания, Саратовская обл., Камчатский край, Рязанская обл., Удмуртская Респ., Респ. Калмыкия, Кабардино-Балкарская Респ., Респ. Хакасия, Тульская обл., Ленинградская обл. (12,9) |

Коэффициент фондов, раз |

11,2 |

12,1 |

|

Среднемесячная заработная плата работников, руб. |

10743 |

20376 |

|

|

Среднемесячный размер пенсий, руб. |

3871 |

9215 |

|

|

Доля предпринимательского дохода, % |

11,8 |

10,1 |

|

|

Доля доходов от собственности, % |

4,0 |

2,5 |

|

|

Средний размер вклада (депозита) физических лиц в сберегательном банке РФ, руб. |

4521 |

9520 |

|

|

2 группа субъектов РФ (29 субъектов) |

|||

|

Ставропольский край (13,1), Пензенская обл., Хабаровский край, Архангельская обл., Респ. Марий Эл, Амурская обл., Оренбургская обл., Томская обл., Приморский край, Ярославская обл., Калининградская обл., Чеченская Респ., Ульяновская обл., Курская обл., Мурманская обл., Брянская обл., Липецкая обл., Респ. Адыгея, Ростовская обл., Курганская обл., Челябинская обл., Калужская обл., Орловская обл., Забайкальский край, Астраханская обл., Нижегородская обл., Респ. Саха (Якутия), Воронежская обл., Кемеровская обл. (14,9) |

Коэффициент фондов, раз |

13,9 |

13,8 |

|

Среднемесячная заработная плата работников, руб. |

12242 |

22804 |

|

|

Среднемесячный размер пенсий, руб. |

3782 |

9454 |

|

|

Доля предпринимательского дохода, % |

11,2 |

9,8 |

|

|

Доля доходов от собственности, % |

5,2 |

2,7 |

|

|

Средний размер вклада (депозита) физических лиц в сберегательном банке РФ, руб. |

4768 |

11276 |

|

|

3 группа субъектов РФ (19 субъектов) |

|||

|

Новгородская обл. (15), Респ. Дагестан, Респ. Бурятия, Белгородская обл., Сахалинская обл., Тамбовская обл., Новосибирская обл., Иркутская обл., Магаданская обл., Чукотский авт. округ, Московская обл., Краснодарский край, Омская обл., Респ. Коми, Респ. Татарстан, Красноярский край, Респ. Башкортостан, Пермский край, Свердловская обл. (17,7) |

Коэффициент фондов, раз |

16,0 |

16,2 |

|

Среднемесячная заработная плата работников, руб. |

13107 |

25354 |

|

|

Среднемесячный размер пенсий, руб. |

3883 |

9333 |

|

|

Доля предпринимательского дохода, % |

11,8 |

9,8 |

|

|

Доля доходов от собственности, % |

4,8 |

2,9 |

|

|

Средний размер вклада (депозита) физических лиц в сберегательном банке РФ, руб. |

5014 |

11045 |

|

|

4 группа субъектов РФ (4 субъекта) |

|||

|

г. Санкт-Петербург (19,5), Самарская обл., Тюменская обл., г. Москва (27,3) |

Коэффициент фондов, раз |

22,9 |

21,6 |

|

Среднемесячная заработная плата работников, руб. |

15445 |

31759 |

|

|

Среднемесячный размер пенсий, руб. |

3577 |

8932 |

|

|

Доля предпринимательского дохода, % |

8,6 |

5 |

|

|

Доля доходов от собственности, % |

8,2 |

7,2 |

|

|

Средний размер вклада (депозита) физических лиц в сберегательном банке РФ, руб. |

7268 |

16776 |

|

|

* Регионы ранжированы по значению коэффициента фондов за 2012 год. Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сборник / Росстат. – М., 2013. – 990 с. |

|||

Во вторую группу вошли относительно развитые субъекты: слабоосвоенные территории с экспортно-ресурсной направленностью и так называемые аграрные регионы. Значения показателей, характеризующих уровень жизни населения, здесь несколько выше, что нивелируется повышением неравенства населения по материальной принадлежности.

Третья группа представляет собой более урбанизированные региональные образования Центра, Северо-Запада, Урала и Сибири. В число указанных регионов входит и Республика Дагестан, в которой высокая дифференциация доходов обеспечивается за счет высокой доли социальных трансфертов населению.

Четвертая группа субъектов, для которых характерна наиболее высокая степень неравенства населения (сюда вошли города Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Тюменская области), также имеет отличительные особенности. Во-первых, это высокие значения размера среднемесячной заработной платы и банковского вклада (значение по этой группе превышает значение в соседней, третьей, группе в 1,2 и 1,5 раза соответственно). Во-вторых, низкая доля предпринимательского дохода в структуре доходов населения. В-третьих, значимая роль доходов от собственности (7,7% против 2,8–3,7% в других группах).

Стоит отметить, что согласно исследованиям ИСЭРТ РАН [6] субъекты, вошедшие в 3 и 4 группы, в большинстве своем обладают наибольшим социально-экономическим потенциалом модернизации, отражающим то, насколько имеющиеся в регионах производственные отношения, приоритеты развития, социальные программы направлены на решение задач модернизации.

Таким образом, показатели благосостояния служат объективными индикаторами модернизационного потенциала террито- рии. С одной стороны, активное внедрение и использование инноваций во всех сферах общественной жизни, требующее соответствующей квалификации и активности работников, непременно сопровождается ростом материального благополучия (как за счет повышения зарплат, так и за счет более широкой социальной поддержки).

Однако, с другой стороны, усложняющиеся процессы производства и модели отношений предъявляют новые качественные требования к человеческому капиталу и создают новые факторы дифференциации, усиливая социально-экономическую поляризацию населения. До сих пор крайне малы значения показателей, учитываемых и важных при формировании слоя людей, которые не просто понимают необходимость модернизации, но и являются активными проводниками прогрессивных идей и моделей поведения. Так, в Вологодской области совокупная доля обеспеченных и богатых людей по оценке собственных доходов составляет 12,4%, получение предпринимательского дохода характерно лишь для 2,7% населения, доходов от собственности – для 1,9%.

Российские исследователи, изучающие подобные вопросы, склоняются к различным выводам. Так, Е.М. Авраамова отмечает, что небольшой рост материального благосостояния населения, наблюдающийся в последнее время, не сопровождается расширением социально-экономических возможностей. По ее мнению, современная социально-экономическая ситуация «…латентно нестабильна и не имеет явного общественного стимула к модернизации» [1]. М.К. Горшков отмечает, что «социальные неравенства создают климат конфронтационности и нетерпимости, препятствуют достижению национального согласия, порождая при этом резкий разрыв между обществом и властью», тем самым замедляя системную модернизацию, развитие экономики, блокируя ее переход к инновационной стадии [5].

Поэтому политика, направленная на повышение благосостояния, а далее – экономической и гражданской активности населения, не может основываться только на росте заработной платы в определенных сферах деятельности и увеличении социальных трансфертов. Тем более что действующая в настоящее время система распределительных отношений не только не позволяет выделить резервы для реализации вышеуказанных действий и не способствует снижению социально-экономического неравенства, но и усиливает существующие диспропорции (о чем сви- детельствуют расчеты полученного нами уравнения множественной регрессии).

Следовательно, для того чтобы способствовать уверенному и согласованному движению российских регионов по пути модернизационных преобразований, необходима четкая государственная позиция и дальновидная политика, учитывающая интересы производства и инноваций, нацеленная на улучшение качества жизни, повышение экономической активности населения (в том числе в наукоемких и бюджетных отраслях), что в идеале будет способствовать наиболее полной реализации модернизационного потенциала территорий страны.

Список литературы Благосостояние населения как показатель модернизационного потенциала территории

- Российский статистический ежегодник: стат. сборник/Росстат. -М., 2013. -717 с.

- Статистический ежегодник Вологодской области: стат. сборник/Вологдастат. -М., 2013. -371 с.

- Pensions at a Glance 2013 [Electronic resource]: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries. -Available at: http://www.oecd.org/pensions/pensionsataglance.htm

- Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сборник/Росстат. -М., 2013. -990 с

- Авраамова, Е.М. Рост материальной обеспеченности населения: благодаря чему и с какими последствиями? [Текст]/Е.М. Аврамова//Общественные науки и современность. -2013. -№ 1. -С. 5-15.

- Агеева, С.Д. Неравенство в ресурсных экономиках федеративного типа [Текст]/С.Д. Агеева//Регион: экономика и социология. -2013. -№ 2 (78). -С. 66-88.

- Белехова, Г.В. Кредитное поведение населения: современные аспекты (на примере Вологодской области) [Электронный ресурс]/Г.В. Белехова//Вопросы территориального развития. -2014. -№ 1 (11). -Режим доступа: http://vtr.isert-ran.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=3490

- Бутов, В.И. Основы региональной экономики [Текст]: учеб. пособие/В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, Н.П. Кетова. -Ростов-н/Д: Март, 2000. -448 с.

- Горшков, М.К. Социально-политическое измерение модернизации российского общества [Текст]/М.К. Горшков//Гуманитарий Юга России. -2012. -№ 1. -С. 23-32.

- Гулин, К.А. К вопросу о социально-экономической модернизации российских регионов [Текст]/К.А. Гулин//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2012. -№ 4. -С. 42-58.

- Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2011 г. [Текст]/под редакцией А.А. Аузана и С.Н. Бобылева. -М.: ПРООН в РФ, 2011. -146 с.

- Зарубина, Н.Н. Человеческие ресурсы российской модернизации: к новой парадигме исследования [Текст]/Н.Н. Зарубина//Вестник МГИМО-Университета. -М.: МГИМО(У). -2010. -№ 6 (15). -С. 7-14.

- Костылева, Л.В. Неравенство населения России: тенденции, факторы, регулирование [Текст]: монография/Л.В. Костылева; под рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. -223 с.

- Модернизация России: условия, предпосылки, шансы [Текст]: сборник статей и материалов. -Выпуск 2/под ред. В.Л. Иноземцева. -М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2009. -272 с.

- Модернизация экономики региона: социокультурные аспекты [Текст]: монография/А.А. Шабунова, К.А. Гулин, М.А. Ласточкина, Т.С. Соловьева. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. -158 с.

- Овчарова, Л.Н. Изменения в доходах и потреблении российских домашних хозяйств: от бедности к среднему классу [Текст]/Л.Н. Овчарова, А.И. Пишняк, Д.О. Попова//SPERO. -2013. -№ 18. -С. 7-36.

- Тихонова, Н.Е. Человеческий потенциал российских модернистов и перспективы модернизации в России [Текст]/Н.Е. Тихонова//Terra economicus. -2012. -Том 10. -№ 1. -С. 135-146.

- Шабунова, А.А. Уровень жизни населения как индикатор модернизационных процессов [Текст]/А.А. Шабунова, А.И. Россошанский//В мире научных открытий. -2013. -№ 12.1 (48). -С. 127-150.