Ближайшие потомки Xаньпу

Автор: Шавкунов Владимир Эрнстович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История стран Восточной Азии и Африки

Статья в выпуске: 10 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется родословная чжурчжэньских императоров, имеющаяся в официальной истории чжурчжэней «Цзинь ши». Выдающийся советский востоковед М. В. Воробьев высказал предположение об искусственной фальсификации списка первых вождей из рода Ваньянь с целью сделать их родословную более древней. Особенно большие сомнения вызывала у М. В. Воробьева реальность персонажей, обозначенных как сын (Улу) и внук (Бахай) Ханьпу. Анализ содержащихся в «Цзинь ши» и других письменных источниках сведений об основателе правящего рода чжурчжэней и его ближайших потомках, а также условий составления этих источников показывает, что факты жизни и деятельности перечисленных в генеалогии персонажей очень логично укладываются в конкретную историческую канву и увязываются между собой. То же самое дают расчеты по средней продолжительности жизни и правления различных представителей рода Ваньянь. На основе этого анализа делается вывод, что родословная чжурчжэньских императоров не фальсифицирована и отображает реальное положение дел в раннечжурчжэньском обществе конца X - начала XI вв. н. э.

"цзинь ши", вожди чжурчжэней, род ваньянь, родословная, продолжительность жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/147219889

IDR: 147219889 | УДК: 951.04 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-10-56-64

Текст научной статьи Ближайшие потомки Xаньпу

Shavkunov V. E. Khanpu’s heirs. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2018, vol. 17, no. 10: Oriental Studies, p. 56–64. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2018-17-10-56-64

Выдающийся советский востоковед М. В. Воробьев (1922–1995), рассматривая генеалогическое древо чжурчжэньских императоров, высказал сомнение в его достоверности и предполагал, что «между Ханьпу и Угунаем добавлено четыре явно легендарных персонажа». Сделано это было с целью «возвысить род Ваньянь за счет древности происхождения» и только «начиная с Угуная мы впервые сталкиваемся с реальными персонажами» [Воробьев, 1975. С. 31–32]. При этом основными аргументами исследователя являлись крайне лаконичное изложение событий, касающихся первых пяти вождей рода Ваньянь и отсутствие в летописях дат их жизни и правления [Воробьев, 1975. С. 41]. Дополнительно М. В. Воробьев приводит сведения из корейской летописи «Корёса», в которой игнорируются имена, по крайней мере, трех ближайших потомков Ханьпу [Воробьев, 1975. С. 42]. Еще одним моментом в пользу мнения об искусственном удлинении родословной чжурчжэньских императоров может служить следующее обстоятельство. Угунай (один из вождей немирных чжурчжэней XI в.) считается пятым потомком Ханьпу. Его современник и родственник Чжилихай, вождь чжурчжэней Елани (в Приморском крае), являлся четвертым потомком младшего брата Ханьпу Баохоли [Ларичев, 1966. С. 194], с которым они вместе вышли с территории Кореи в поисках лучшей доли. По неофициальной истории чжурчжэней «Да Цзинь го чжи» между Ханьпу и первым императором чжурчжэней Агудой отмечается лишь три поколения вождей [Васильев, 1857. С. 201]. Таким образом, в средневековых письменных источниках, на первый взгляд, набирается достаточно много неясностей и противоречий, которые действительно могут свидетельствовать в пользу мнения о фальсификации родословной чжурчжэньских императоров. Для прояснения этого тезиса следует проанализировать отдельные фразы летописей, а также условия сбора сведений для них.

Первое, что надо учитывать, это время составления самой родословной. Ее начали записывать только в начале XII в. [Воробьев, 1975. С. 41]. Скорее всего, это произошло после 1117 г., когда было приказано сыскать ученых, чтобы составить законы [Окладников, 1959. С. 224]. Причиной, несомненно, стало образование в 1115 г. Золотой империи. После восшествия на престол Агуды, составление списка его предков являлось просто необходимым. Поскольку до 1115 г. такой острой необходимости не было, то и специальных записей, по всей видимости, не велось. Иными словами, составление родословной проводили со слов родственников (ближних и дальних) Агуды, которых у него было великое множество. Некоторые из них, те, кому было около 80 лет, могли застать в живых еще его прадеда Шилу. Кроме того, при силь- но развитом у дальневосточных народов культе предков, многие из соплеменников Агуды должны были помнить имена и основные деяния более дальних прародителей. Другое дело, что в их памяти более четко и в большем объеме сохранились не далекие по времени, а близкие события, что, собственно, и наблюдается в официальной истории чжурчжэней «Цзинь ши». Поэтому нет ничего удивительного в том, что в письменных источниках сведения полнее о деятельности более близких по времени к Агуде правителей немирных чжурчжэней (Табл. 1).

В этом списке исключение составляет лишь первый из зафиксированных предков – Ханьпу, но его влияние на возвышение рода Ваньянь было столь значительным (примирение и объединение двух родов, введение значительной пени за убийство вместо кровной мести), что должно было надолго остаться в людской памяти. Не исключено, что именно перечисленные выше деяния Ханьпу привели к умножению военной мощи рода Ваньянь, а впоследствии и к его доминированию среди немирных чжурчжэней. Объяснение факта отсутствия дат рождения и правления первых вождей дано в самой «Цзинь ши». В ней прямо говорится, что еще во времена правления Шилу (Чжао-цзу) «отсутствовали письменность.., не знали летоисчисления» [Малявкин, 1942. С. 43]. При Угунае уже записывали год и месяц прибытия различных племен [История Золотой империи, 1998. С. 90].

Так же легко может быть объяснено отсутствие сведений о трех вождях немирных чжур-чжэней в летописи «Корёса». Запись о предшественниках Агуды отмечена 1115 г., когда чжур-чжэни еще только составляли родословную своего первого императора. В Корею она попала несколько позже. Надо отметить, что хроника «Корёса» создавалась в середине XV в., а к этому времени сохранились далеко не все первоисточники и поэтому в ней имеются пробелы, в том числе и по ранней истории чжурчжэней [Воробьев, 1975. С. 14–15]. Кроме того, имена некоторых чжурчжэньских вождей в «Корёса» звучат непривычно и, можно предполагать, что они взяты не из чжурчжэньских или китайских, а из собственных, корейских источников. В них, в свою очередь, главное внимание уделялось корейской истории, а сведения о соседних народах помещались лишь из-за следования древнекитайским летописным традициям, и не обязаны были быть полными. Есть веские основания считать, что фрагмент из хроники «Корёса» вообще изначально составлен не на основе документа, а со слов некоего информатора. Об этом прямо сообщается в хронике, где пассаж о родоначальнике чжурчжэньских вождей начинается с фразы «еще рассказывают». Видимо, этот информатор был не очень сведущ в родословной чжурчжэньских императоров, ибо Угуная он называет не по имени, а по прозвищу (Холо), а Хэлибо считает старшим сыном Угуная. Да и сам Ханьпу там называется по-разному и другими именами [Воробьев, 1975. С. 42]. Есть и иные неточности. Все это не позволяет с большим доверием относиться к данным корейского источника о ближайших потомках Хань-пу. Тем не менее, в летописи «Корёса» также зафиксирован факт выхода основателя императорского рода чжурчжэней с территории Кореи, что подтверждает не мифический, а реальный статус этого персонажа.

Тезис М. В. Воробьева о том, что генеалогия чжурчжэньских императоров искусственно удревнена, также не очень убедителен. Основные сомнения у него вызывают Улу и Бахай – второй и третий вожди в списке предков Агуды, о которых кроме имен и того факта, что они были сыном и внуком Ханьпу, больше ничего не известно. На это можно возразить, что для возвышения рода «за счет древности происхождения» логичней было бы придумать предков Ханьпу, а не вставлять в число его потомков вымышленные имена. Могут вызвать определенные вопросы и храмовые титулы Улу и Бахая, оканчивающиеся иероглифом 帝 ди (с комплексом значений «небесный», «божественный», «император», «верховный владыка», «обожествленная душа предка»), в то время как остальные вожди характеризуются иероглифом 祖 цзу или 宗 цзун («предок», «предшественник») 1. Но и на это есть вполне логичные возражения.

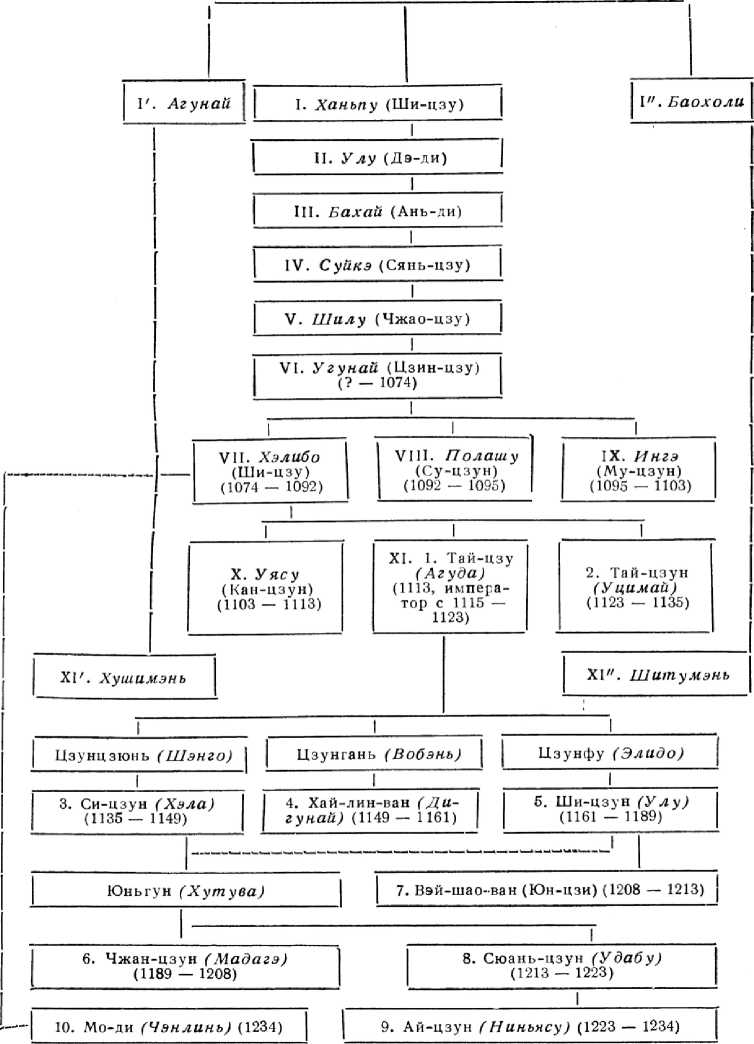

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ПРАВИТЕЛЕЙ И ИМПЕРАТОРОВ ИЗ ДОМА ВАНЬЯНЬ

Примечание. Римскими цифрами обозначены правители племенного союза, арабскими — императоры Цзинь. Прямым шрифтом приводятся китайские имена, курсивом — чжурчжэньские. I', I" — правители — сподвижники Ханьпу, XI', XI" — правители-сподвижники Агулы, вошедшие со своими владениями в государство Цзинь. Непрерывная черта обозначает прямое родство, пунктир — отдаленное,

Генеалогическая таблица правителей и императоров из дома Ваньянь (по: [Воробьев, 1975. С. 383])

Genealogical table of rulers and emperors of Wanyan clan (after: [Vorobiev, 1975. p. 383])

По официальной истории чжурчжэней, Ханьпу было больше 60 лет, когда он переместился с берегов Ялуцзяна в Маньчжурию и поселился на землях рода Ваньянь. Несомненно, выйти из Кореи один он не мог, а сделал это со всей своей семьей, слугами и рабами, о чем, кстати, есть намеки в «Цзинь ши» [Малявкин, 1942. С. 42]. Естественно, что к столь почтенному возрасту у него должны были быть одна или несколько жен и дети. На новом месте, ради примирения с домом Ваньянь, он женился на женщине из этого рода, которой было 60 лет [Окладников, Деревянко, 1973. С. 360].

Далее летописи сообщают, что у него родились два сына (старший Улу) и дочь, а от Улу родился Бахай. Здесь в летописи явно вкралась неточность. Представляется маловероятным, чтобы у столь преклонной по годам пары родился хотя бы один ребенок, а тут сообщается о трех детях. Это вызвало недоумение даже у составителей «Цзинь ши», которые, комментируя данный факт, восклицают «Как могло быть без помощи неба?» [Малявкин, 1942. С. 50]. Запись о детях Ханьпу из «Цзинь ши» не следует понимать буквально. И сыновья, и дочь, несомненно, родились не от последней жены, а в более раннее время, когда Ханьпу еще проживал на берегах Ялуцзяна. Иными словами, Ханьпу вышел с территории Кореи со своими детьми и внуками, которые к тому времени уже должны были быть взрослыми людьми. Более того, есть мнение, что Ханьпу был вождем и переселился в Маньчжурию со всем своим племенем [Ларичев, 1974. С. 222]. В летописи сообщается также, что Ханьпу долго жил среди людей Ваньянь и со временем стал вождем этого рода [Малявкин, 1942. С. 42]. Жизнь Ханьпу была настолько долгой, что память об этом сохранилась в его роду. Если учесть, что ему было больше 60 лет, когда он только вышел с территории Кореи, и, кроме того, долго (15–20 лет?) жил среди людей Ваньянь, то он вполне мог дожить до 80 лет и более.

Для сравнения можно отметить, что, начиная с Угуная и заканчивая Уясу, все вожди немирных чжурчжэней умерли своей смертью в возрасте от 51 до 54 лет, да и первый император Агу-да прожил только 56 лет. Учитывая большую продолжительность жизни Ханьпу, совершенно не удивительно, если его сын (Улу) и даже внук (Бахай) могли просто не дождаться своей очереди на правление. При таких обстоятельствах они фактически не были вождями в роду Ва-ньянь и не могли влиять на процессы, ведшие к усилению чжурчжэней. Поэтому об их деяниях ничего и не известно. Несмотря на это, предками последующих правителей они все же являлись. Скорее всего, именно такое положение дел отмечено в их храмовых титулах, заканчивающихся иероглифом 帝 ди . Здесь не лишним будет отметить, что и последний чжурчжэньский император (Мо-ди), который практически не успел принять дела в управлении государством, также имеет храмовый титул с тем же самым иероглифом 2.

Сыну Бахая Суйкэ летописи приписывают прекращение сезонных кочевок, введение земледелия и начало строительства наземных жилищ. Скорее всего, М. В. Воробьев прав, когда сомневался в том, что в начале XI в. (ориентировочное время правления Суйкэ) чжурчжэни не знали земледелия, и не строили наземные жилища. Но не обязательно так жили все. Немирные чжурчжэни (они же хэйшуй мохэ) не были объединены, у них еще не существовало «законов и распоряжений», и каждый род жил так, как ему хотелось. Отголоски периодического перемещения отдельных родов «Цзинь ши» фиксирует даже во второй половине XI в. при Угунае, который обитателей вод Хэлань «приходивших с покорностью целыми толпами, возвращал в прежние их места» [История Золотой империи, 1998. С. 90]. Сам же род Ваньянь, похоже, занимался земледелием еще до прихода Ханьпу, т.к. в приданое новая жена принесла ему свои пахотные земли [Там же. С. 89]. Да и у других родов хэйшуй мохэ было развито плужное земледелие [Воробьев, 1994. С. 135]. По обычаям диких чжурчжэней, когда сыновья вырастали, они селились отдельно, покидая дом родителей, но продолжали признавать власть старшего в роде [Воробьев, 1983. С. 33]. Ханьпу, породнившись с родом Ваньянь, получил «пахотные земли». Его сыновья и внуки не могли жениться на женщинах Ваньянь, так как они уже принадлежали к этому роду, а чжурчжэни «на однофамильных не женятся» [Воробьев, 1975. С. 52].

Следовательно, потомки Ханьпу либо должны были искать свое семейное счастье на стороне, либо жить в роду Ваньянь, но без определенного места жительства (вести привычные сезонные кочевки, не предполагающие занятие земледелием). Суйкэ стал вождем Ваньянь после Ханьпу. Значит, он не ушел жить в другой род. Когда же он получил власть, то для более удобного управления родом выбрал себе постоянную резиденцию на р. Альчук, притоке Сунгари [Ларичев, 1964. С. 593].

Переход к оседлости в данном случае относится не к роду Ваньянь вообще, а конкретно к переселенцам из Кореи. В данных условиях заниматься земледелием и строить долговременные наземные жилища стало целесообразно. В этом плане записи в «Цзинь ши» вполне логично вплетаются в историческую канву деяний предков чжурчжэньских императоров. То же самое можно сказать и о преемнике Суйкэ на посту вождей Ваньянь, его сыне Шилу, все, по-видимому, недолгое правление которого было посвящено установлению законов среди ближних и дальних родственников.

Сын Шилу Угунай, родившийся в 1020 г., стал во главе рода Ваньянь около 1040 г. [Воробьев, 1975. С. 42]. В связи с этим, было бы интересно выяснить, могли ли его предшественники «уместиться» по времени в роли вождей Ваньянь.

Летопись «Корёса» сообщает, что местом исхода Ханьпу с территории Кореи был город Пинчжоу [Там же. С. 42], который располагался «в западных пределах страны» [Бичурин, 1960. С. 588], т.е. на левом берегу р. Ялуцзян. Это как раз те места, куда после разгрома государства Бохай кидани переместили несколько тысяч наиболее знатных и сильных чжур-чжэньских семей [Кычанов, 1966. С. 272]. До конца X в. перемещенные чжурчжэни проживали на новых местах, пока кидани не решили покорить Корё. Императоры Ляо снарядили целый ряд карательных экспедиций, но особого успеха не добились. Тем не менее, давление киданей продолжалось, и король государства Корё, чтобы обезопасить себя, в 993 г. подписал с Ляо мирный договор, по которому обязался очистить от чжурчжэней левобережье р. Ялу-цзян [Воробьев, 1975. С. 37], и предпринял для этого решительные действия. В 994–995 гг. корейское войско под командованием Со Хи покорило часть чжурчжэней и на их территории возвел несколько крепостей [История Кореи, 1960. С. 159]. В результате многие чжурчжэни вынуждены были покинуть территорию Кореи. По всей видимости, именно в середине 90-х гг. X в. Ханьпу со своим младшим братом Баохоли и совершил известный корейский исход [Шав-кунов, 2007. С. 62].

Анализ известных дат рождения представителей раннечжурчжэньской знати показывает, что старшие сыновья у потомков Ханьпу рождались, когда их отцам было от 18 до 20 лет. Следовательно, отец Угуная (Шилу) должен был родиться в самом начале XI в., его дед (Суй-кэ) – в начале 80-х гг. X в., а прадед (Бахай) – ближе к середине 60-х гг. Как было сказано ранее, Ханьпу прожил в роду Ваньянь около 20 лет. Значит, он умер приблизительно в 1015 г., когда его сыну (Улу) должно было быть под 70 лет, а внуку (Бахаю) – около 50 лет (для того времени оба возраста были достаточно почтенными). Учитывая известные даты жизни их потомков, предположение о том, что они могли не дожить до конца правления Ханьпу, будет вполне реальным.

Если следовать приведенным выше расчетам, то на долю следующих за Ханьпу двух вождей (Суйкэ и Шилу) приходится около 25 лет правления рода Ваньянь. Это даже больше, чем суммарное время нахождения у власти двух подряд сыновей и внуков Угуная. При этом есть основания полагать, что Шилу и вступил в должность, и умер в достаточно молодом возрасте. По крайней мере, когда он начал вводить свои «законы и распоряжения», еще были живы два его дяди, а его старший сын Угунай заменил отца в возрасте около 20 лет от роду. Да и сами летописи сообщают, что Шилу неожиданно скончался во время возвращения из очередного похода [Малявкин, 1942. С. 43; История Золотой империи, 1998. С. 89].

Таким образом, расклад по времени рождения и сроков правления всех вождей рода Ва-ньянь, расположенных между Ханьпу и Угунаем, вполне укладывается в среднестатистические данные, имеющиеся по двум последующим поколениям вождей и императоров чжурчжэней. Исключение же из этого списка даже двух персонажей дает основание утверждать, что остальные предшественники Угуная были такими же долгожителями, как и Ханьпу. Это допущение представляется намного менее реальным, чем данные приведенных выше расчетов.

С приведенными логическими построениями прекрасно увязывается следующее обстоятельство. Угунай являлся пятым потомком Ханьпу. Если исходить из того, что между поколениями было в среднем 18 лет, то получается, что между годами рождения обоих вождей должно было пройти около 90 лет (18 × 5 = 90). Если Угунай родился в 1020 г., то Ханьпу мог родиться в 930 г. Наиболее вероятное время его исхода из Пинчжоу относится к 993 г., когда Ханьпу было 63 года, что идеально соответствует сведениям из «Цзинь ши», по которым он переселился на территорию Маньчжурии, когда ему было свыше 60 лет.

Возвращаясь к ближайшим потомкам Ханьпу, следует отметить, что реальность их существования, включая Улу и Бахая, имеет дополнительные подтверждения. Так, в «Цзинь ши» сообщается о присвоении в 1135 г. особых названий для мест захоронения этих, а также других ваньяньских вождей, отмеченных в летописи. Иными словами, чжурчжэни знали о конкретных местах, в которых захоронены конкретные люди, в том числе и Улу с Бахаем.

Таким образом, следует признать, что содержащиеся в летописях письменные данные о первых вождях племени Ваньянь не имеют каких-либо заметных логических противоречий. Если бы родословная предков чжурчжэньских императоров была сознательно фальсифицирована, то составителям «Цзинь ши» пришлось бы очень потрудиться, чтобы избежать в тексте различного рода неувязок. По всей видимости, эта родословная не содержит вымышленных персонажей, и поэтому нет веских оснований сомневаться в ее достоверности.

Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии. Чебоксары: Чувашгосиздат, 1960. 758 с.

Bichurin N. Ya. (Iakinf). Sobranie svedenij po istoricheskoj geografii Vostochnoj i Sredinnoj Azii [Collection of information on the historical geography of East and Middle Asia]. Cheboksary`: Chuvashgosizdat, 1960, 758 p. (in Russ.)

Васильев В. П. История и древности восточной части Средней Азии от X до XIII века, с приложением перевода китайских известий и киданях, чжурчжэнях и монголо-татарах. СПб., Тип. Имп. академии наук, 1857. 235 с.

Vassiliev V. P. Istoriya i drevnosti vostochnoj chasti Srednej Azii ot X do XIII veka, s prilozheniem perevoda kitajskih izvestij i kidanyah, chzhurchzhenyah i mongolo-tatarah [The history and antiquities of the Eastern part of Central Asia from X to XIII century, with the application translation of Chinese news about Kidan, Jurchen and Mongol-Tatars]. 1857, 235 p. (in Russ.)

Воробьев М. В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. – 1234 г.). М.: Наука, 1975. 448 с.

Vorobiev M. V. Chzhurchzheni i gosudarstvo Czzin` (X v. – 1234 g.) [Jurchen and the Jin state (X century – 1234]. Moscow, Nauka, 1975, 448 p. (in Russ.)

Воробьев М. В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (X в. – 1234 г.). М.: Наука, 1983. 368 с.

Vorobiev M. V. Kul`tura chzhurchzhe`nej i gosudarstva Czzin` (X v. – 1234 g.) [The culture of Jurchen and Jin state (X century – 1234]. Moscow, Nauka, 1983, 368 p. (in Russ.)

Воробьев М. В. Маньчжурия и восточная Внутренняя Монголия (с древнейших времен до IX в. включительно). Владивосток: Дальнаука, 1994. 410 с.

Vorobiev M. V. Man`chzhuriya i vostochnaya Vnutrennyaya Mongoliya (s drevnejshih vremen do IX veka vklyuchitel`no) [Manchuria and Eastern Inner Mongolia (from ancient times till the IX century inclusive]. Vladivostok, Dal`nauka, 1994, 410 p. (in Russ.)

История Золотой империи / Пер. Г. М. Розова, коммент. А. Г. Малявкина. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1998. 288 с.

Istoriya Zolotoj imperii / Per. G. M. Rozova, komment. A. G. Malyavkina [History of the Golden Empire]. Novosibirsk, Institut Archaeologii i Ethnografii SO RAN, 1998, 288 p. (in Russ.)

История Кореи. Т.1. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 418 с.

Istoriya Koreyi [History of Korea]. Moscow, Izd. inostr. lit., 1960, Vol. 1, 418 p. (in Russ.)

Кычанов Е. И. Чжурчжэни в XI веке // Материалы по истории Сибири. Древняя Сибирь. Новосибирск, 1966. Вып. 2. Сибирский археологический сборник. С.269–281.

Kychanov E. I. Chzhurchzhe`ni v XI veke [Jurchen in the XI century] // Materiali po istorii Sibiri. Drevnyaya Sibir`.

Novosibirsk, 1966, Sibirskij arxeologicheskij sbornik, Vip. 2, p. 269–281. (in Russ.)

Ларичев В. Е. История чжурчжэней (XI–XII вв.) // Материалы по древней истории Сибири. Улан-Удэ, 1964. С.579–637.

Larichev V. E. Istoriya chzhurchzhenej (XI–XII v.) [History of Jurchen (XI–XII centuries] // Materialy po drevnej istorii Sibiri. Ulan-Ude, 1964, p. 579–637. (in Russ.)

Ларичев В. Е. Тайна каменной черепахи. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1966. 254 с. Larichev V. E. Tajna kamennoj cherepahi [The mystery of stone tortoises]. Novosibirsk, Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izd., 1966, 254 p. (in Russ.)

Ларичев В. Е. Навершие памятника князю Золотой империи (Уссурийск, Приморье) // Материалы по истории Сибири. Древняя Сибирь. Вып. 4. Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск: Наука, 1974. С. 205–224.

Larichev V. E. Navershie pamyatnika knyazyu Zolotoj imperii (Ussurijsk, Primorye) [The finial of the monument to the Prince of the Golden Empire (Ussuriysk, Primorye] // Materiali po istorii Sibiri. Drevnyaya Sibir`. Bronzovy`j i zhelezny`j vek Sibiri. Novosibirsk, Nauka, 1974, Vip. 4, p. 205–224. (in Russ.)

Малявкин А. Г. Цзинь-ши // Сборник научных работ пржевальцев. Харбин: 1942. С. 41–58.

Malyavkin A. G. Czzin`-shi [Jin-Shi] // Sbornik nauchnyh rabot przhevalcev. Harbin: 1942, p. 41–58. (in Russ.)

Окладников А. П. Далекое прошлое Приморья. Владивосток, 1959. 292 с.

Okladnikov A. P. Dalekoe proshloe Primorya [The distant past of Primorye]. Vladivostok, 1959, 292 p. (in Russ.)

Окладников А. П., Деревянко А. П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1973. 440 с.

Okladnikov A. P., Derevyanko A. P. Dalekoe proshloe Primor`ya i Priamur`ya [The distant past of Primorye and the Amur region]. Vladivostok, dalnevostochnoe knizhnoe izd., 1973, 440 p. (in Russ.)

Шавкунов В. Э. Елань эпохи чжурчжэней // Вестник ДВО РАН. Владивосток, 2007. № 5.

С. 57–64.

Shavkunov V. E. Elan epohi chzhurchzhe`nej [Elan of the era of the Jurchen] // Bulletin of DVO RAN. Vladivostok, 2007, № 5, p. 57–64. (in Russ.)

Материал поступил в редколлегию

Received

14.06.2018

Сведения об авторe / Information about the Author

Шавкунов Владимир Эрнстович , кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории археологии Приамурья Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (Пушкинская 89, Владивосток, 690001, Россия, vshavkunov@ yandex.ru)

Список литературы Ближайшие потомки Xаньпу

- Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии. Чебоксары: Чувашгосиздат, 1960, 758 с.

- Васильев В. П. История и древности восточной части Средней Азии от X до XIII века, с приложением перевода китайских известий и киданях, чжурчжэнях и монголо-татарах. СПб., Тип. Имп. академии наук, 1857, 235 с.

- Воробьев М. В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. - 1234 г.). М.: Наука, 1975, 448 с.

- Воробьев М. В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (X в. - 1234 г.). М.: Наука, 1983, 368 с.

- Воробьев М. В. Маньчжурия и восточная Внутренняя Монголия (с древнейших времен до IX в. включительно). Владивосток: Дальнаука, 1994, 410 с.

- История Золотой империи / Пер. Г. М. Розова, коммент. А. Г. Малявкина. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1998, 288 с.

- История Кореи. Т. 1. М.: Изд-во иностр. лит., 1960, 418 с.

- Кычанов Е. И. Чжурчжэни в XI веке // Материалы по истории Сибири. Древняя Сибирь. Новосибирск, 1966, Вып. 2. Сибирский археологический сборник. С.269-281.

- Ларичев В. Е. История чжурчжэней (XI-XII вв.) // Материалы по древней истории Сибири. Улан-Удэ, 1964. С. 579-637.

- Ларичев В. Е. Тайна каменной черепахи. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1966. 254 с.

- Ларичев В. Е. Навершие памятника князю Золотой империи (Уссурийск, Приморье) // Материалы по истории Сибири. Древняя Сибирь. Вып. 4. Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск: Наука, 1974. С. 205-224.

- Малявкин А. Г. Цзинь-ши // Сборник научных работ пржевальцев. Харбин: 1942. С.41-58.

- Окладников А. П. Далекое прошлое Приморья. Владивосток, 1959. 292 с.

- Окладников А. П., Деревянко А. П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1973, 440 с.

- Шавкунов В. Э. Елань эпохи чжурчжэней // Вестник ДВО РАН. Владивосток, 2007. № 5. С. 57-64.