Богатое погребение на поселении Мухино-2 на Верхнем Дону и имущественная градация привилегированных могил гуннского времени в Барбарикуме (группа Унтерзибенбрунн)

Автор: Мастыкова А.В., Земцов Г.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

Верхнедонское женское погребение гуннского времени, открытое на поселении Мухино-2 (Липецкая область, Задонский район), характеризуется присутствием престижных элементов женского убора. Оптимальная дата погребения приблизительно 430-450 гг. Могила относится к числу захоронений «княжеских» варварских элит первой половины V в., так называемой группы (горизонта) Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn). В данной работе предпринята попытка, исходя из критериев, разработанных для карпато-дунайского бассейна Ф. Бирбрауером(V. Bierbrauer), соотнести мухинское погребение с престижными находками в европейском Барбарикуме. Сопоставление данного погребения с дунайскими могилами восточногерманской традиции свидетельствует о его принадлежности к высшей категории I. На сегодняшний день погребение «принцессы» на поселении Мухино-2остается самым ярким и богатым на Верхнем Дону.

Гуннское время, верхний дон, "княжеские" находки, погребальный инвентарь, социальная градация, горизонт унтерзибенбрунн

Короткий адрес: https://sciup.org/14328317

IDR: 14328317

Текст научной статьи Богатое погребение на поселении Мухино-2 на Верхнем Дону и имущественная градация привилегированных могил гуннского времени в Барбарикуме (группа Унтерзибенбрунн)

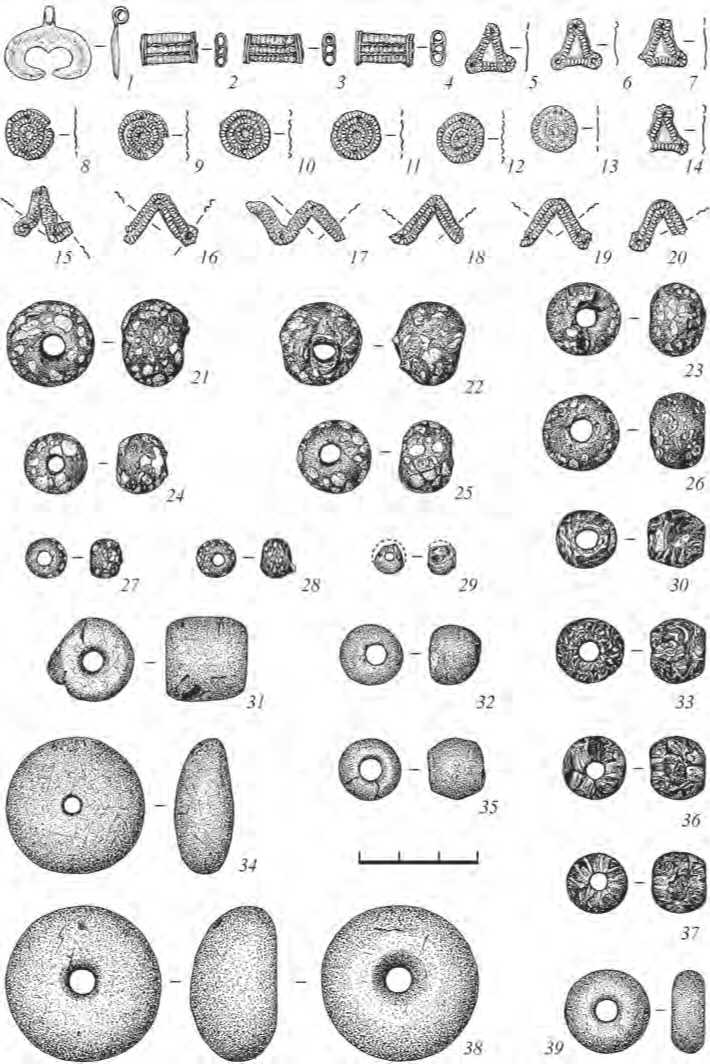

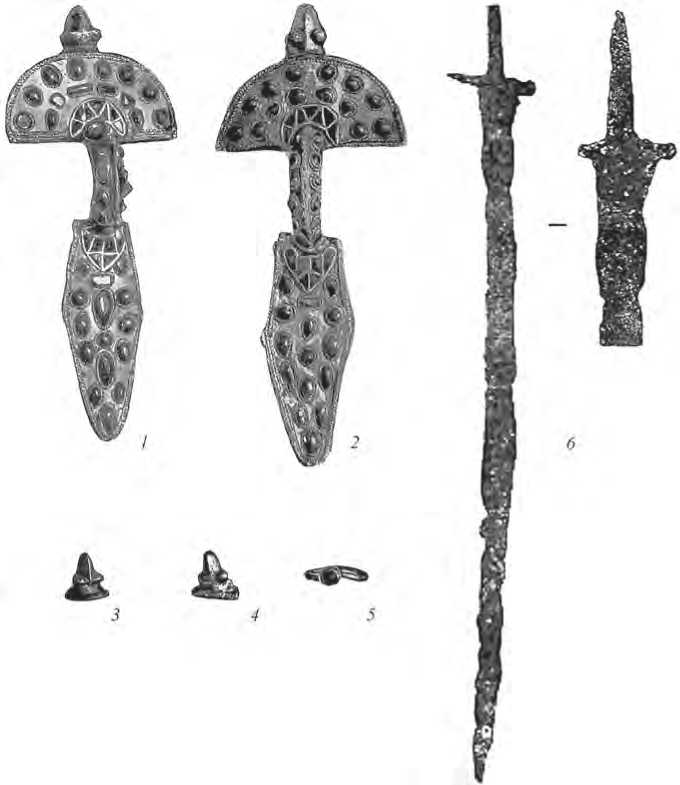

Среди них наиболее богатыми являются захоронения категории Iа . Мужские погребения этой категории характеризуются наличием золотых Т-образных «чиновничьих» фибул римской традиции, золотых гривен, браслетов и перстней, элементов престижного костюма, а также предметов «парадного» воинского и конского снаряжения, дорогой посуды из пиршественного набора. Для первой половины V в. элементы такого набора лучше всего представлены в кладах, таких как Петросса (Pietroasa) в Мунтении и Силадьшомйо / Шимлеу Сил-ванией II (Szilágysomlyó / Şimleu Silvaniei) в Трансильвании ( Bierbrauer , 1989a. S. 77–81), а также в несколько более раннем, периода D1 (360/370 – 400/410 гг.), погребении в Концешты (Conceşti) в румынской Молдове ( Казанский , 2014). Женские захоронения отличает прежде всего престижный костюм, в частности, с парными двупластинчатыми фибулами, часто с декором полихромного стиля (рис. 3, 1, 2 ). Другим признаком захоронений этой категории являются золотые аппликации различных форм, украшающие погребальный убор (рис. 3, 6, 8 – 13 ).

Характерно наличие и других украшений из золота – колье (рис. 3, 7 ), серег (рис. 3, 3 ), браслетов, перстней, а также пиршественного набора, состоящего из кувшина и кубка. К числу женских погребений категории Iа Ф. Бирбрауер относит такие известные захоронения, как Унтерзибенбрунн, Регей (Regöly), Ра-бапордань (Rábapordány), Эран (Airan) (рис. 3, 1 – 14 ), Бакодпуста (Bakódpuszta). Высокий социальный статус женщин, погребенных в этих могилах, подтверждается и совместными находками с мужскими вещами той же «вождеской» категории Iа в погребении Унтерзибенбрунн (см.: Keller , 1967), а также и в кладе Силадьшомйо / Шимлеу Силванией II ( Bierbrauer , 1980. S. 138; 1989a. S. 81).

К категории Ib , по Ф. Бирбрауеру, относятся мужские захоронения с золотыми гривнами, золотыми пряжками ременной гарнитуры с декором в стиле перегородчатой инкрустации и отдельными сосудами из пиршественного набора. Характерно также присутствие мечей и элементов конского снаряжения ( Bierbrauer , 1989a. S. 82, 83; см. также: Казанский , 2010). К числу таких погребений Ф. Бирбрауер относит мужские могилы в Кестхей (Keszthely), Лебень (Lébény) и Лендьелтоти (Lengyeltóti) в современной Венгрии. Им соответствуют женские могилы с серебряными украшениями, прежде всего с двупластинчатыми фибулами (рис. 3, 15 ) и поясными пряжками, иногда сопровождаемые отдельными золотыми вещами – например, браслетами и серьгами (рис. 3, 16 ) ( Bier-brauer , 1989a. S. 83). Присутствуют также и элементы пиршественного набора (рис. 3, 26 ). Всего для V в. в среднедунайском регионе Ф. Бирбрауер насчитал около 80 таких комплексов (карта: Bierbrauer , 1980. Abb. 16; 17). Отдельные погребения с серебряными фибулами, такие как Хохфельден (Hochfelden) в Эльзасе ( Мастыкова , 2014а. Цв. вкл. Рис. XIII) или Синявка, близ устья Дона (рис. 3, 15–26 ), где, в частности, в обоих случаях найдены золотые аппликации убора (рис. 3, 20 – 22 ) и стеклянные кубки (рис. 3, 26 ), по уровню богатства сравнимы с могилами категории Iа.

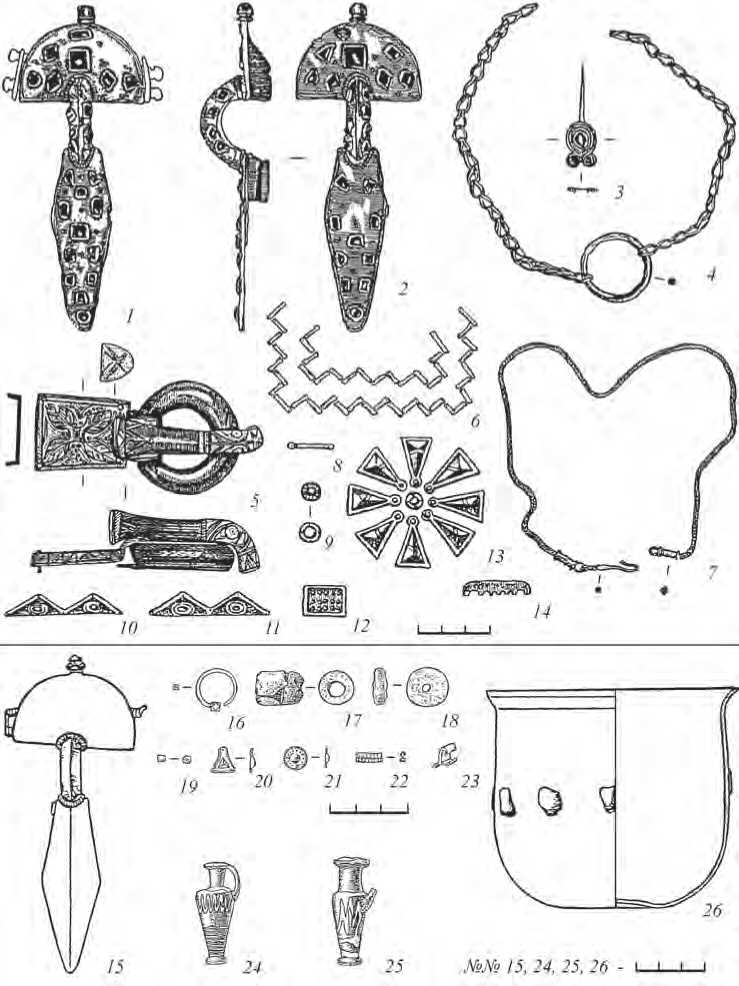

К категории II Ф. Бирбрауер относит многочисленные женские погребения V в. с малыми фибулами из недорогих цветных металлов ( Bierbrauer , 1989a. S. 76; 1989b. S. 152–155). Ярким примером такого погребения является женская могила № 1 на некрополе Вранья (рис. 4, 1–15 ) в Сремском Подунавье (Северная Сербия) ( Мастыкова , 2014б). В этом захоронении были обнаружены две малые фибулы с треугольной головкой и ромбической ножкой, относящиеся к так называемому типу Братеи (рис. 4, 4, 5 ). Такие малые фибулы, в том числе и указанного типа, являются отличительным признаком «среднего класса»

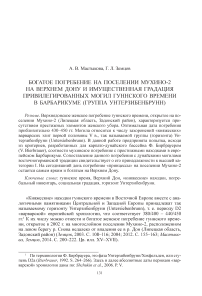

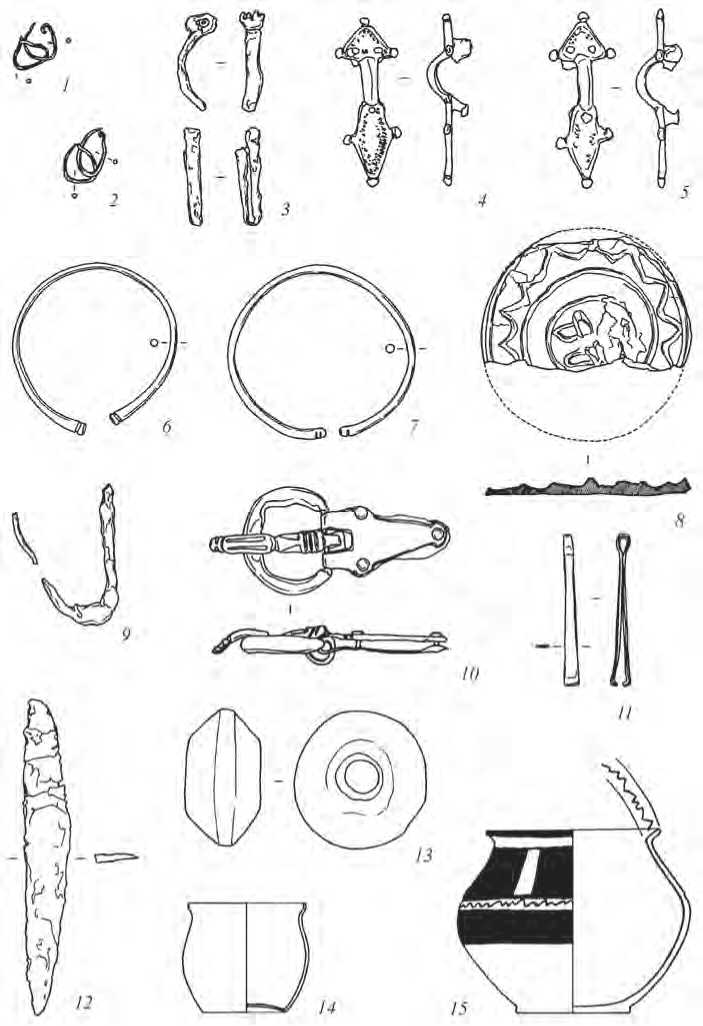

Рис. 1. Предметы погребального инвентаря женского захоронения на поселении Мухино-2

-

1 – пинцет; 2 – туалетный набор из двух стерженьков; 3 – накладка округлой формы с сердоликовой вставкой; 4 – бляшки-аппликации треугольной формы без декора, с дырочками для нашивания; 5 – фрагменты фольги с чешуйчатым декором; 6 – фрагмент предмета из фольги с рельефным декором; 7 – фрагменты фольги с чешуйчатым декором от ножен ножа; 8 – нож; 9 – браслет с расплющенными зооморфными концами; 10 – зеркало с центральной петлей, украшенное тремя концентрическими рельефными кругами. Рисунок С. Л. Богаченко

-

1, 2, 9 – серебро; 3 – сплав с серебром, сердолик; 4–7 – золото; 8 – железо, дерево; 10 – бронза

восточных германцев первой половины и середины V в., относимых Ф. Бирбра-уером к категории II ( Bierbrauer , 1989b. S. 141–155). Можно предположить, что в социальном плане таким женским могилам соответствуют мужские могилы с ножами или кинжалами, часто сопровождавшиеся элементами ременной гарнитуры из цветных металлов, иногда с другими типами «народного» оружия – копьями и стрелами.

Наконец, количественно доминирующие в дунайском регионе погребения, не содержащие металлические элементы убора, представляют «рядовое» население ( Bierbrauer , 1989a. S. 76). На наш взгляд, их можно выделить в категорию III .

«Дунайская» схема Ф. Бирбрауера была успешно применена к материалам могильника Дюрсо на Северном Кавказе, где хорошо представлен женский восточногерманский костюм ( Мастыкова , 2001; 2009. С. 164–169). В целом те же три категории богатства женского инвентаря выявляются и для негерманского населения северокавказского региона ( Мастыкова , 2009. С. 169–75). Поэтому представляется правомерным применение шкалы Ф. Бирбрауера и для других регионов, в частности для Верхнего Дона.

Что же касается верхнедонского региона, здесь имеется некоторое количество «рядовых» погребальных комплексов V в., представленных, в частности, на могильниках у с. Ксизово и Животинное ( Медведев , 1990; Острая Лука, 2015) и, видимо, связанных с тем же населением культурной группы Чертовицкое-Замятино ( Обломский , 1999. С. 133; Земцов , 2012. С. 81-201), что и богатая женская могила на поселении Мухино-2. Мы не ставим своей задачей в данной работе дать подробную характеристику возможностей социальной реконструкции по материалам верхнедонских могильников. Отметим лишь, что сопоставление мухинского погребения с другими захоронениями Верхнего Дона гуннского времени показывает его особое место в градации могил по богатству инвентаря. Это особенно хорошо иллюстрируют недавно опубликованные материалы комплекса памятников гуннского времени на Острой Луке Дона, где представлены, например, погребения с оружием, с рядовым инвентарем, а также безынвентарные, но не имеется «богатых» захоронений с золотыми вещами, как в Мухино (Острая Лука, 2015) 5 .

-

5 По мнению А. М. Обломского, скудость или отсутствие инвентаря, в частности в неразрушенных погребениях могильника Ксизово-17 из комплекса памятников на Острой Луке Дона, объясняется не бедностью покойных, а особенностями погребального обряда – религиозных представлений ( Обломский , 2015. С. 305), что, как минимум, требует развернутой аргументации. Исследователь полагает, что наличие на поселениях этой группы двух типов усадеб также говорит об имущественной неоднородности населения Верхнего Дона (Там же).

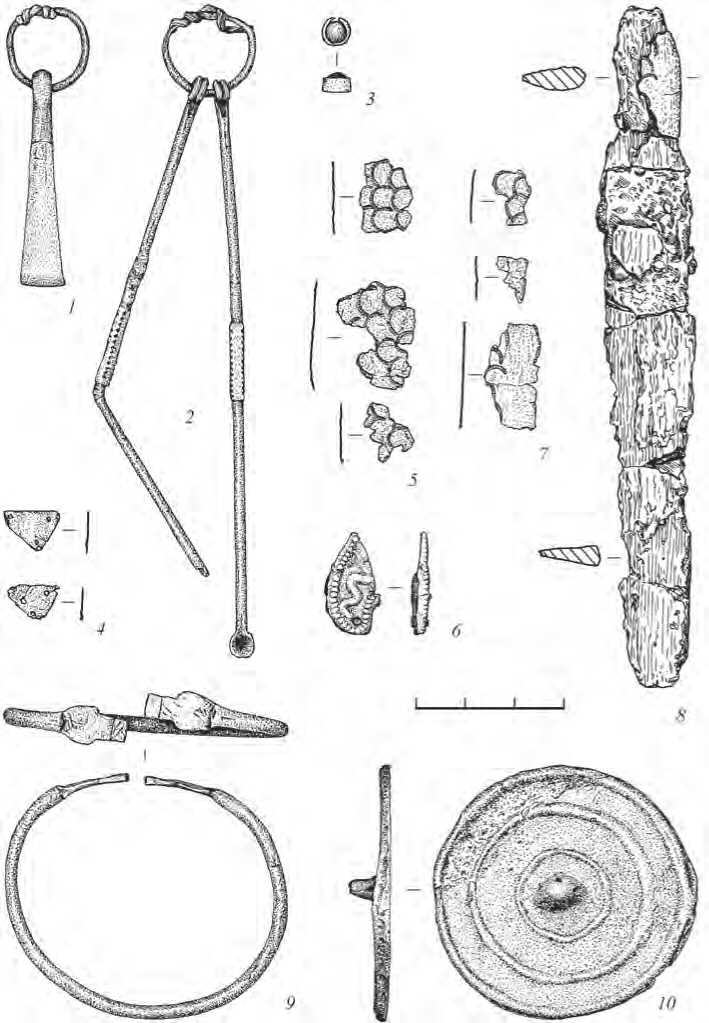

Рис. 2. Предметы погребального инвентаря женского захоронения на поселении Мухино-2

-

1 – трехрогая лунница-подвеска; 2–4 – пронизки в виде трех соединенных трубочек; 5–20 – бляшки-аппликации треугольной, округлой и зигзагообразной формы со штампованным декором и дырочками для нашивания; 21–39 – янтарные и стеклянные бусы. Рисунок С. Л. Богаченко

1 – серебро; 2–20 – золото; 21–30, 32, 33, 35–37 – стекло; 31, 34, 38, 39 – янтарь

Рис. 3. Погребальный инвентарь женских могил восточногерманской традиции, категорий Iа и Ib. Период D2 (горизонт Унтерзибенбрунн)

1–14 – Эран (Airan); 15–26 – Синявка

По: Мастыкова, Казанский , 2005. Рис. 3; 5

Рис. 4. Некрополь Вранья. Погребальный инвентарь женской могилы № 1 восточногерманской традиции, категории II. Период D2 (горизонт Унтерзибенбрунн)

По: Мастыкова , 2014б. Рис. 1

Рис. 5. Предметы из погребения Круглица/Поршнино

1–5 – по: Кропоткин , 1970. Рис. 54, 2–4 ; 6 – по: Рыбаков , 1953. Рис. 5, 1, 3

Сопоставление мухинского погребения с дунайскими могилами свидетельствует, по крайней мере по одному признаку – наличию убора с золотыми аппликациями (рис. 2, 5–20 ), о его принадлежности к высшей категории Iа . Как и многие другие могилы данной категории, погребение Мухино является изолированным, что подчеркивает его привилегированный характер6.

В то же время в данном захоронении отсутствуют другие важные признаки привилегированных захоронений Подунавья, например: нет пары богато декорированных фибул, золотых украшений, пиршественного набора. Отсутствие фибул может объясняться региональными особенностями северопричерноморского (танаисско-боспорского) убора, где в привилегированных могилах гуннского времени большие фибулы могут присутствовать, но они не обязательны (см. выше).

С другой стороны, отсутствие золотых украшений, типичных для могил группы Унтерзибенбрунн (браслеты, перстни, колье), а также пиршественного набора посуды может указывать на менее значимый статус женщины, погребенной в Мухино, возможно сопоставимый с дунайской категорией Iб . Но в любом случае, на сегодняшний день погребение «принцессы» на поселении Мухино-2 остается самым ярким и богатым на Верхнем Дону. Кстати, в средней полосе России оно не единственное престижное погребение, материал которого отражает «княжескую» культуру гуннского времени. Помимо хорошо известных находок на территории Курской области (см.: Радюш , 2014), необходимо назвать и находку в с. Круглица (Поршнино) в Урицком районе Орловской области, откуда происходят две большие двупластинчатые фибулы с полихромным декором, перстень и меч (рис. 5, 1, 2, 5, 6 ) ( Рыбаков , 1953. С. 50; Кропоткин , 1970. № 1044; Засецкая , 1982. С. 30 и др.). Не исключено, что появление «княжеских» погребений и кладов эпохи Великого переселения народов в средней полосе России связано с перемещением на север центров власти под давлением гуннов ( Kazanski , 2009. P. 140).

Список литературы Богатое погребение на поселении Мухино-2 на Верхнем Дону и имущественная градация привилегированных могил гуннского времени в Барбарикуме (группа Унтерзибенбрунн)

- Добровольская М. В., Земцов Г. Л., Мастыкова А. В., Медникова М. Б., 2015. Привилегированное женское погребение с поселения Мухино 2 гуннского времени на Верхнем Дону: биоархеологическая реконструкция//РА. № 1. С. 44-58.

- Засецкая И. П., 1982. классификация полихромных изделий гуннской эпохи по стилистическим данным//Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков: Советско-Венгерский сборник/Отв. ред.: А. К. Амброз, И. Ф. Эрдели. М.: Наука. С. 13-30.

- Земцов Г. Л., 2003. Миграционные потоки III-V вв. н. э. и Верхнедонской регион (на примере поселения Мухино 2)//Контактные зоны Евразии на рубеже эпох/Отв. ред. Д. А. Сташенков. Самара: СОИКМ им. П. В. Алабина. С. 108-116.

- Земцов Г. Л., 2004. Отчет о проведении археологических работ в Задонском районе Липецкой области экспедицией Липецкого государственного педагогического университета в 2002 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 28007.

- Земцов Г. Л., 2012. Липецкий край в III-V веках. Тула: Гриф и К. 206 с.

- Казанский М. М., 2010. «Вождеские» погребения гуннского времени с мечами//Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран/Отв. ред.: Е. Н. Носов, С. В. Белецкий. Т. I. М.: Ломоносовъ. С. 307-320.

- Казанский М., 2014. Погребение эпохи переселения народов в Концештах: инвентарь, датировка, погребальный обряд, социальный статус и этнокультурная атрибуция//Stratum plus. № 4: римские орлы и сарматские драконы. С. 229-336.

- Кропоткин В. В., 1970. Римские импортные изделия в Восточной Европе (II в. до н. э. -V в. н. э.). М.: Наука. 280 с. (САИ; вып. Д1-27.)

- Мастыкова А. В., 2001. Социальная иерархия женских могил северокавказского некрополя Дюрсо V-VI вв. (по материалам костюма)//ИАА. № 7. С. 59-69.

- Мастыкова А. В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э. М.: ИA РАН 502 с.

- Мастыкова А. В., 2014а. «Княжеский» костюм с золотыми аппликациями в эпоху Великого переселения народов//КСИА. Вып. 232. С. 136-150. Цв. вкл., рис. XIII-XVII.

- Мастыкова А. В., 20146. Погребения гуннского времени на могильнике Вранья в Сербском Подунавье//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. T II/Отв. ред.: A. Г. Ситдиков, H. A. Макаров, A. П. Деревянко. Казань: Отечество. С. 354-358.

- Мастыкова А. В., 2015. Зеркало из «княжеского» погребения гуннского времени c поселения Мухино 2 на Верхнем Дону//КСИА. Вып. 241. С. 207-213.

- Мастыкова А. В., Земцов Г. Л., 2014. «Княжеское» женское погребение на поселении Мухино-2 гуннского времени на Верхнем Дону//КСИА. Вып. 234. С. 200-222. Цв. илл. XV-XVII.

- Мастыкова А. В., Казанский М. М., 2005. О происхождении «княжеского» костюма варваров гуннского времени (Горизонт Унтерзибенбрунн)//II Городцовские чтения/Отв. ред. И. В. Белоцерковская. М.: ГИМ. С. 253-267. (Труды ГИМ; вып. 145.)

- Медведев А. Р., 1990. Сарматы и лесостепь: по материалам Подонья. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та. 217 с.

- Обломский А. М., 1999. О ритмах развития лесостепного Поднепровья и Подонья в позднеримское и гуннское время//Археология Центрального Черноземья и сопредельных территорий/Отв. ред. A. H. Бессуднов. Липецк: Липецкий гос. пед. ин-т. С. 127-133.

- Обломский А. М., 2015. Глава 15. Этнические и социальные компоненты населения Острой Луки Дона в гуннское время (вместо заключения).//Острая Лука Дона в древности. Археологический комплекс памятников гуннского времени у с. Ксизово (конец IV-V в.)/Отв. ред. A. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 296-308.

- Острая Лука Дона в древности. Археологический комплекс памятников гуннского времени у с. Ксизово (конец IV-V в.), 2015/Отв. ред. A. М. Обломский. М.: ИА РАН. 660 с.

- Радюш О. А., 2014. «Княжеская» и «вождеская» культура начала V века в Среднем Поднепровье: новые исследования и находки//КСИА. Вып. 234. С. 223-233.

- Рыбаков Б. А., 1953. Древние русы//СА. XVII. С. 23-104.

- Сапрыкина И. А., 2014. Техника изготовления и химический состав золотых изделий из погребения № 1 на поселении Мухино-2 в контексте определения «маркеров статусности»//КСИА. Вып. 234. С. 223-233. Цв. илл. XVIII-XX.

- Bierbrauer V., 1980. Zur chronologischen, sociologischen und regionalen Gliederung des ostgermanischen Fundstoffs des 5. Jahrhunderts in Südosteuropa//Die Völker an der mittleren und unteren Donau im 5. und 6. Jahrhundert/Hrsg. H. Wolfram, F. Daim. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. S. 131-142.

- Bierbrauer V., 1989a. Ostgermanische Oberschichtgräber der römischen Kaiserzeit und der frühen Mittelalters//Peregrinatio Gothica. Lódź: Katedra Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. S. 39-106. (Archaeologia Baltica; VIII.)

- Bierbrauer V., 1989b. Bronzene Bügelfibeln des 5. Jahrhunderts aus Südosteuropa//Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 72. S. 141-160.

- Bierbrauer V, 1992. Historische Überlieferung und archäologischer Befund. Ostgermanische Einwanderer unter Odoaker und Theoderich nach Italien. Aussgemöflichkeiten und Grenzen der Archäologie//Probleme der relativen und absoluten Chronologie ab Latènezeit bis zum Frühmittelter/Hrsg.: К. Godlowski, R. Madyda-Legutko. Kraków: Wydawnictwo i druakarnia «Secesija». Р. 262-277.

- Kazanski M., 2009. Archéologie des peuples barbares. Bucarest-Brăila: Editura Academiei Române. 489 p. (Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi, V.)

- Keller E., 1967. Bemerkungen zum Grabfund von Untersiebenbrunn//Germania. Jg. 45. S. 109-120.

- Nothnagel M., 2013. Webliche Eliten der Völkerwanderungszeit. Zwei Prunkstatungen aus Untersiebenbrunn. St. Pölten: NÖ Institut für Landeskunde. 156 S.

- Shchukin M., Kazanski M., Sharov O., 2006. Des Goths aux Huns: Le Nord de la mer Noire au BasEmpire et à l'époque des Grandes Migrations. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 482 p. (BAR International Series; S1535.)

- Tejral J., 2011. Einhemische und Fremde. Das norddanubische Gebiet zur Zeit der Völkerwanderung. Brno: Archäologisches Institut AW CR. 466 S.