Богословская наука в Санкт-Петербургской духовной академии (к 295-летию со дня основания и 70-летию со дня возрождения)

Автор: Карпук Дмитрий Андреевич

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Актовая речь

Статья в выпуске: 6 (71), 2016 года.

Бесплатный доступ

Данная статья является несколько переработанным и дополненным вари- антом речи, произнесенной 9 октября 2016 г. в актовом зале Санкт-Петер- бургской духовной академии. Речь была посвящена 295-летию основания и 70-летию возрождения Санкт-Петербургских духовных школ. В статье предпринята попытка подвести промежуточный итог научно-исследова- тельской деятельности членов профессорско-преподавательской корпора- ции на основании статистических данных о присужденных ученых степе- нях магистра и доктора богословия с 1869 по 2010 гг. Всего было выделено три периода: синодальный (1869-1918), советский (1946-1991) и новый (1991-2011). Бесстрастные цифры показали, что наибольшее количество число защит состоялось в синодальный период, наименьшее - в новый. Одновременно с этим на конкретных примерах продемонстрировано, что некоторые выдающиеся церковные ученые начала XX в. считали, что церковно-богословская наука Церкви была не особо нужна, а часть иерархии с подозрением относилась к научно-исследовательским нара- боткам и результатам профессоров духовных академий. Соответственно поставлен вопрос о том, насколько востребована церковная наука в лице выпускников духовных академий в настоящее время

Богословие, богословская наука, санкт-петербургская духовная академия, ленинградские духовные академия и семинария, докторская диссертация, магистерская диссертация, научно-педагогическая аттестация, митрополит григорий (чуков), митрополит никодим (ротов), в. в. болотов, н. н. глубоковский

Короткий адрес: https://sciup.org/140190232

IDR: 140190232

Текст научной статьи Богословская наука в Санкт-Петербургской духовной академии (к 295-летию со дня основания и 70-летию со дня возрождения)

Христа, а в поисках истины — после Евангелия»1. Писатель-полемист и борец с унией XVI–XVII вв. преподобный Иоанн Вышенский в одном из посланий высказывает отрицательное отношение к систематическому образованию: «Не лучше ли изучить богомолебный и праведнословный часословец, молебный псалтирь, плачивый и смиренномудрый охтаих, евангельскую и апостольскую проповедь и прочия богослужебные книги, и чрез то получить жизнь вечную, чем постигнуть Аристотеля, крас-номовного Платона и другие вавилонския хитрости — и со всем этим отойти в геенну огненную?»2

В конце XX в. митрополит Санкт-Петербургский Иоанн (Снычев) выступил составителем-редактором сборника по истории Санкт-Петербургской епархии. В одном из разделов, посвященном столичной Академии начала XX столетия, содержится нелицеприятная критика тогдашнего состояния высшего богословского образования: «К сожалению, именно Болотов и его менее одаренные коллеги подвели основание под академическое вольнодумство, так что в XX в. традиционно-православные греческие богословы будут говорить о “протестантствующей русской школе”, основанной Болотовым… Так разошлись пути науки и богословия. Академиям предстояло взрастить свои самые горькие плоды — нигилистов, Гапона, обновленцев»3.

В настоящее время, когда заходит речь о богословии и богословах, редко кто сразу же не сделает ремарку, что настоящий богослов — это тот, кто молится, а кто молится истинно, тот и богослов. С этим утверждением, существующим в разных вариациях, но корнями уходящим к высказыванию Евагрия Понтийского, сложно, да и нет никакой необходимости спорить. Священномученик Иларион (Троицкий) подчеркивал, что богословие, имеющее непосредственное отношение к богопознанию, к религиозной жизни, и богословская наука не тождественны друг другу4.

Однако сейчас, когда Санкт-Петербургские духовные школы отмечают 70-летие со дня возрождения и 295-летие со дня основания, хотелось бы поговорить именно о богословской науке и богословах в узком смысле, и подвести итоги научной деятельности профессоров Санкт-Петербургской духовной академии.

Заявленная тема предполагает в идеале краткий отчет об успехах и достижениях научных изысканий профессоров в рамках каждой богословской дисциплины. Однако данная задача невыполнима, во-первых, потому что современных аналитических работ по истории богословской науки в целом и в Санкт-Петербургской духовной академии в частности практически не существует. Во-вторых, эту задачу должны выполнять специалисты, каждый в рамках сферы своих научных интересов. Поэтому, забегая вперед на пять лет, хотелось бы не только анонсировать 300-летний юбилей Академии на Неве (1721–2021 гг.), но и выразить надежду, что к тому времени Академия не только на высоком научном уровне отчитается о проделанной за три столетия работе5, но и четко обозначит цели и задачи каждой богословской дисциплины на последующие годы и даже десятилетия.

Второй вариант раскрытия заявленной темы, несколько примитивный и наивный, можно свести к перечислению имен наиболее выдающихся профессоров Академии из ее славного прошлого. Однако не всегда, как произносящие, так и слушающие, к сожалению, могут хотя бы примерно определить, в чем именно заключается заслуга того или иного наставника Академии. Например, что говорят современному студенту имена даже таких крупных исследователей советского периода, как протоиерей Василий Верюжский или протоиерей Ливерий Воронов? В лучшем случае только несколько человек смогут в общих словах поделиться своими познаниями. Из личного опыта преподавания церковной истории ответственно заявляю, что для многих учащихся Голубинский (Евгений Евсигнеевич) и Глубоковский (Николай Никанорович) — это один и тот же человек.

Третий вариант был бы одним из самых эффективных, по крайней мере, с формальной точки зрения. В настоящее время ученое сообщество России приспосабливается жить в новых условиях, создаваемых руководством Министерства науки и образования Российской Федерации.

Как бы кто не критиковал новую систему, за ее формализм, искусственность, отсутствие здравого смысла и даже абсурдность, тем не менее, она становится новой реальностью, в том числе и для духовных школ. Речь идет о разного рода рейтинговых системах: РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), Scopus, Web of science и др. Считать результаты данных систем реальным отображением научно-исследовательской деятельности того или иного университета или ученого, действительно, порой очень сложно. Зачастую данные системы не столько способствуют развитию научных исследований, сколько провоцируют на их имитацию. Однако факт остается фактом, величина индекса Хирша6, импакт-факторы научных журналов7, это реальность сегодняшнего дня, в том числе и для духовных школ. Впрочем, реальность только сегодняшнего дня, а как бы хотелось, например, узнать, какой индекс Хирша был бы у церковного историка Антона Владимировича Карташева (1875–1960) или крупнейшего патролога Николая Ивановича Сагарды (1870–1943).

Таким образом, для раскрытия заявленной темы остается едва ли не один критерий, но критерий чрезвычайно важный как раз для выяснения уровня развития богословской науки, который был присущ Академии в синодальный, советский и новый периоды. Речь идет об ученых степенях, каковые в сфере духовного образования впервые были введены еще в ходе академической реформы 1808–1814 гг.8 и существуют до сих пор, правда, конечно, уже в несколько измененном виде.

Тогда, в начале XIX в., были введены три ученые степени: кандидат, магистр, доктор. Впрочем, вплоть до принятия академического устава 1869 г. первые две степени были в общем-то учебными, т. е. присуждались выпускникам Академии за успехи в учебе и — это один из главных моментов — за примерное поведение. После 1869 г. кандидатская степень осталась в общем-то учебной. Магистерские и докторские степени с того же 1869 г. стали учеными в строгом смысле этого слова.

Для получения степени необходимо было уже не только написать, но и опубликовать и публично защитить диссертацию9. Эта же система научной аттестации — кандидат, магистр, доктор — сохранилась и в возрожденных в 1945–1946 гг. Московской и Ленинградской духовных ака-демиях10, несмотря на то, что советская система с 1934 г. перешла уже на две степени — кандидат и доктор.

Данная система научной аттестации в Академиях просуществовала до 2010 г., когда по благословению священноначалия духовные школы перешли на Болонскую систему. Теперь, как известно, у нас действует смешанная система ранжирования ученых деятелей, которая включает квалификации бакалавра и магистра, и ученые степени кандидата и доктора. Таким образом, с 2010/2011 учебного года в истории духовных школ началась новая даже не страница, а целая глава. Период же с 1869 по 2010 гг. интересен тем, что система научной аттестации практически полностью совпадала, что позволяет нам, выявив статистические данные, сравнить научную деятельность профессоров Академии в каждый из ее периодов — синодальный (1869–1918; 50 лет), советский (1946–1991; 45 лет) и новый (1991–2011; 20 лет).

Научно-педагогическая аттестация в целом отражает общую картину развития богословской науки в духовных академиях, поскольку зачастую ученые диссертации являются тем минимумом, который вносят в общее развитие богословия наставники Академии. В дальнейшем профессор мог что-то писать, а мог больше и не утруждать себя серьезными литературными трудами. Даже поверхностный обзор деятельности профессоров, например, синодального периода позволяет выделить несколько групп преподавателей:

-

1) те, кто пишут много. Например, профессор по кафедре нравственного богословия Александр Александрович Бронзов за 30 лет

преподавательской деятельности опубликовал более 1000 книг, брошюр, статей11. Безусловно, это не означает, что все они написаны на высоком уровне и заслуживают всяческого внимания;

-

2) те, кто придерживается принципа «не во многом многое» и публикационная деятельность которых ограничивается десятками работ. Представители данной группы зачастую вносят вклад никак не меньше, если не больше, чем представители первой группы. Едва ли не каждая статья того же В. В. Болотова была прорывом не только в российской, но и в мировой церковно-исторической науке12;

-

3) те, кто практически ничего не пишут. Так, доцент по кафедре метафизики Александр Павлович Высокоостровский мало писал, он даже не смог защитить магистерскую диссертацию, но он был хорошим лектором и снисходительным наставником13.

Из последнего пункта видно, что преподаватель может быть энциклопедистом и замечательным лектором, однако, согласно давнему западноевропейскому принципу «publish or perish» (если ты не пишешь, то тебя просто нет), такой профессор для науки не существует.

Прежде чем представить статистические данные, хотелось бы сделать два небольших пояснения.

Во-первых, докторская степень в течение всех трех периодов присуждалась не только за конкретный монографический труд с защитой, но и по совокупности трудов без защиты. Также в советский и новый периоды довольно часто присуждалась почетная докторская степень — honorius causa. В представляемый отчет вошли все данные. Примечательно, что докторская степень по совокупности трудов в свое время была присуждена ни кому-нибудь, а всемирно известному ученому, познакомиться с которым считали за честь даже светила немецкой науки, которая, как известно, в XIX в. была законодателем моды, в том числе и в богословии и церковной истории.

Речь идет о В. В. Болотове, который специально отказался от написания докторской диссертации. Почему, это отдельная очень интересная история. В данном случае хотелось бы только привести слова современников, которые по поводу присуждения докторской степени Василию Васильевичу говорили следующее: «Да и что могла прибавить докторская степень к его ученой славе. И без этой степени он давно уже был и для академии и для всех ученых кругов — как бы прирожденный доктор. Но самая докторская степень как бы принижалась тем, что ее не имел Василий Васильевич»14.

Второй момент заключается в том, что в перечни включены только те, кто защищался именно в Санкт-Петербургской академии. В течение всех трех периодов были случаи, когда профессора защищались в других духовных школах. Так, например, византолог Иван Иванович Соколов защищался в Казанской академии15, а профессор Московской академии Иван Васильевич Попов, причисленный впоследствии к лику святых как мученик за веру, защищался в Петроградской академии в 1917 г.16 В советский период Николай Дмитриевич Успенский свою докторскую работу защищал в Москве17, а ректор Московской академии протоиерей Константин Ружицкий магистерскую диссертацию — в Ленинграде18.

Итак, в синодальный период докторской степени было удостоено 39 человек, в советский — 22, в новый — 3. Защит магистерских диссертаций в синодальный период состоялось — 101, в советский — 24, в новый — 019. Последние защиты, именно защиты с оппонентами, дискуссиями, тайным голосованием, состоялись: докторской в 1972 г., т. е. 44 года назад, когда протоиерей Михаил Сперанский защитил свой курс лекций по Новому Завету; магистерской в 1978 г.20, т. е. 38 лет назад, когда иеромонах Тефери Иясса (из Эфиопии) защитил диссертацию, посвященную христологическим спорам V в.21 Динамика защит по десятилетиям представлена в диаграмме.

Теперь, что касается пусть даже предварительного и довольно поверхностного анализа тех данных. После принятия устава 1869 г. в системе высшего богословского образования, т. е. в духовных академиях, существовала довольно простая, но эффективная система для поощрения и развития науки. Это древний метод «кнута и пряника». Принцип

Бывшее здание Санкт-Петербургской Духовной Академии кнута сводился к тому, что в Академии невозможно было преподавать, не получив степень магистра.

Молодому преподавателю, которого оставляли при Академии, на это формально отводилось всего лишь два года. Что касается докторской степени, то здесь все уже зависело от ученого — он мог писать работу, а мог и не писать. В данном случае речь шла уже о прянике. Получив докторскую степень, ученый мог занять высшую преподавательскую должность ординарного профессора, что приводило к существенному повышению жалованья. Вот и все! Очень простая система: хочешь преподавать — защищай магистерскую диссертацию, хочешь улучшить материальное положение — защищай докторскую. Разумеется, это некий минимум, и никто не отрицает бескорыстных и идеалистических побуждений многих церковных ученых.

Кроме того, в синодальный период серьезное развитие получила система премирований. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося церковного историка и богослова митрополита

Московского Макария (Булгакова). Однако владыка Макарий вошел в историю и как непревзойденный меценат русской богословской науки. На его деньги — практически 235 тысяч рублей — в разное время было учреждено 7 премий его имени22. Существовала премия митрополита Макария и в Санкт-Петербургской академии23, и не только она одна24.

Премии присуждались профессорам за их монографические исследования. Безусловно, это не означает, что наставники Академии писали труды, чтобы обогатиться. Премиальных денег иногда едва хватало, чтобы покрыть типографские расходы на издание той или иной книги25. Что же касается обогащения, то тогда некоторые никому не известные пономари некоторых соборов и храмов Петербурга получали больше, чем заслуженные и всемирно известные профессора Академии.

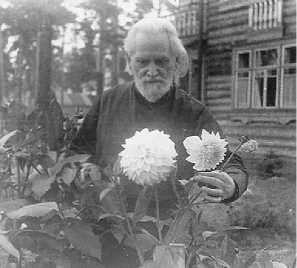

Митрополит Григорий (Чуков) 1870–1955

А что же сейчас? Речь не о профессорах и пономарях, а о премиях. В настоящее время при Академии существуют премия имени митрополита Никодима (Ротова)26 и стипендия патриарха Алексия II, готовится положение о премии имени митрополита Григория (Чуко-ва)27. В 70–80-е гг. прошлого века выдавалась еще премия имени патриарха Алексия I28. Однако, насколько известно, за весь период с 1946 по 2016 гг., в Академии не было ни одной наставнической премии, которая вручалась бы за научные монографии29.

Теперь, что касается научной аттестации в советский период. В первые годы после возрождения Ленинградской академии введение жестких требований синодального периода было абсолютно невозможно. Митрополиту Григорию (Чукову) стоило больших трудов находить образованных людей на преподавательские должности30. Требовать же от них в непростых условиях ученых диссертаций означало бы только одно — погубить школу в самом начале. Именно поэтому приходилось идти на компромиссы. Так, в 1955 г. Священный Синод Русской Православной Церкви разрешил подавать на соискание ученых степеней курсы лекций по семинарским предметам31. Благодаря этому решению, а также настойчивым требованиям владыки Григория несколько наставников Академии все же защитили магистерские и докторские диссертации32.

Митрополит Никодим (Ротов) также настоятельно рекомендовал наставникам Академии защищать диссертации, а однажды даже взял объяснительные с нескольких доцентов за то, что они за десять лет преподавания так и не представили магистерских работ33. Сам же владыка Никодим в этом деле был примером и образцом. В 1969 г. Совет Ленинградской академии уже присудил ему докторскую степень, минуя степень магистра, по совокупности трудов34. Однако

Митрополит Никодим (Ротов) 1929–1978

владыка Никодим отказался от этой чести, попросив Совет не форсировать события35. В 1970 г. он защитил магистерскую диссертацию в Московской духовной академии36. И только после этого через 5 лет, в 1975 г., Совет Ленинградской академии удостоил своего правящего архиерея степени доктора богословия за пять томов сочинений37.

В последние 3–4 десятилетия, как было показано, защит не было. Причин, наверное, как всегда, несколько и будущие историки обязательно в этом разберутся. Сейчас же хотелось обратить внимание только на несколько обстоятельств.

Смутное последнее десятилетие прошлого столетия надолго остудило исследовательский пыл профессоров. И это вполне объективно, учитывая тяжелейшее экономическое положение38, в котором оказалась Академия в 1990-е гг. Первое десятилетие XXI века также прошло под знаком отсутствия магистерских и докторских защит, что выглядит вполне закономерно, если внимательно посмотреть на контекст. В синодальный период ученые церковные степени признавались государством, в советский период нет, но тогда вся Церковь находилась в своеобразном гетто, и защиты нужны были в том числе и для поддержания себя в научном тонусе.

В настоящее время, в условиях отсутствия признания церковных степеней со стороны государства, ряд преподавателей сознательно отказались от написания каких-бы то ни было работ, ограничиваясь минимумом — защитой кандидатской диссертации. Другие заканчивают наряду с Академией российские или заграничные высшие учебные заведения, где и защищают ученые диссертации. Доказательством того, что научная жизнь в Академии на Неве все же присутствует служит, во-первых, тот факт, что по результатам проверки Учебным комитетом

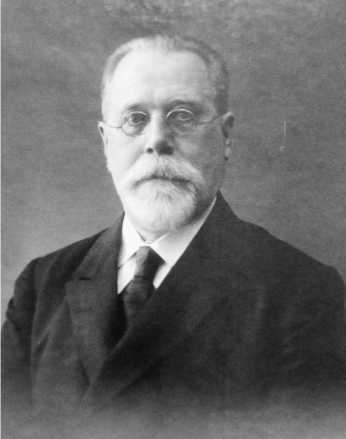

Николай Никанорович Глубоковский (1863–1937)

духовных школ Русской Православной Церкви в 2012 г. Санкт-Петербургская академия в итоговом рейтинге заняла первое место39. Вторым доказательством служат многочисленные не только статьи, но и монографии наставников Академии40, общими усилиями которых удалось добиться включения в декабре 2015 г. академического журнала «Христианское чтение» в перечень ВАК41.

Как бы то ни было, бесстрастные цифры зафиксировали, что расцвет научной деятельности Академии именно в виде защит ученых диссертаций приходится на начало XX в. Однако полагать, что тогда — на рубеже XIX — XX вв. — условия для развития богословской науки были идеальными, значит серьезно заблуждаться. Там тоже были проблемы и свои сложности.

Например, практически не существовало общецерковных богословских научно-исследовательских проектов, за исключением разве что перевода Священного Писания на русский язык. Именно по инициативе в общем-то частного лица, пусть и профессора Академии Александра Павловича Лопухина, была издана столь важная и нужная для любого православного человека Толковая Библия42. Именно по инициативе того же А. П. Лопухина началось издание Православной Богословской энциклопедии, продолженное затем трудами профессора Н. Н. Глубоковского. Но издание энциклопедии было прекращено, и не в 1915 или 1917 гг., что можно было объяснить тяжелым экономическим положением и революционными событиями, а еще в 1911 г. Причина банальна — нехватка денег43.

Странно, что в Русской Церкви тогда не нашлось ни одного человека, способного поддержать столь важный и нужный проект. В течение всего XIX в. и в начале XX в. Академии медленно, но все же переводили и издавали святоотеческие творения. Однако к настоящему времени по имеющимся данным на русский язык переведено не более 15 % из всего имеющегося корпуса творений отцов и учителей Церкви. Не более 15 %! Если же к этому добавить тот факт, что многие переводы уже устарели, будучи сделанными еще в XIX в. зачастую силами студентов Академий, то тогда и вовсе получается, что мы стоим едва ли не в самом начале пути!

Многие профессора Академий начала XX столетия откровенно не только в личных беседах, но и на страницах периодической печати заявляли, что богословская наука Церкви не нужна! В 1907 г. профессор Московской духовной академии, выдающийся специалист и популяризатор церковной истории Алексей Петрович Лебедев писал: «Я всегда был того мнения, что богословская наука в нашей Русской церкви служит больше всего для внешнего декорума. Существует богословская наука у католиков и протестантов, — поэтому из подражания и во избежание упреков завели таковую и у нас. Но значения ее совсем не признают, довольствуясь внешним фактом, что, мол, и у нас есть наука. От науки (богословской) главным образом требуют, чтобы она не шебаршила, держалась правила: удобнее молчание. Я не знаю случая в нашей истории, чтобы кого-нибудь хвалили и ценили за занятия и успех в богословской науке»44. Эти слова были адресованы Н. Н. Глубоковскому, одному из ведущих церковных ученых начала XX в., который на этом письме А. П. Лебедева уже после его смерти написал: «Все эти суждения покойного учителя своего вполне разделяю и я»45. Данная приписка звучит как приговор. А ведь это только один пример, а их десятки46.

После этого возникает вполне закономерный вопрос. Если тогда, как было показано в цифрах, лучший период состояния богословской науки, сами ее творцы, причем лучшие, утверждали, что Церкви наука не нужна, то тогда хотелось выяснить, как же обстоят дела сейчас. Нужна ли Церкви наука сейчас? Нужны ли Церкви фундаментальные работы по патрологии, по Священному Писанию? Нужна ли Русской Церкви правда о ней самой из ее далекого и недавнего прошлого в виде монографических исследований? Нужны ли епархиям не просто образованные, а именно ученые пастыри, и не для того, чтобы возглавлять молодежный отдел или редактировать епархиальный сайт, но, чтобы заниматься именно исследовательской деятельностью? Сколько еще должно пройти лет, чтобы у нас появилась новая Толковая Библия? Сколько еще пройдет столетий, прежде чем доля святоотеческих переводов на русский язык превысит хотя бы 50-процентный рубеж?

Что же касается обвинения в адрес Академии, которое было озвучено в самом начале, то да, истории известны имена и профессоров, и выпускников, которые, к сожалению, впоследствии стали обновленцами, ренегатами47. Этого никто и не скрывает. Но надо быть объективными, есть и другая сторона медали. Вот, например, удивительные слова Николая Никаноровича Глубоковского о его отношении к преподавательской должности: «Кроме священства — я не знаю в мире служения выше профессорского. До самого конца академической деятельности для меня аудитория была священным храмом, а профессорская кафедра — святейшим алтарем, куда я неизменно вступал со страхом Божиим и верою, хотя всегда без совершенной уверенности, ибо чем дальше занимался и шире знакомился с наукой, тем больше чувствовал свою немощь пред величием изучаемой истины…»48

Василий Васильевич Болотов — легенда при жизни, автор непревзойденных исследований, в том числе по истории Восточных Церквей, знаток более чем 20-ти языков, который рукописи на коптском или сирийском читал как книгу перед сном. Казалось бы, вот он классический представитель сухой академической науки, которого еще и обвиняли едва ли не в протестантизме. Но каковы были его последние слова на смертном ложе? Именно эти слова, произнесенные в самый главный момент человеческой жизни, свидетельствуют, что между истинным богословием и академической наукой может и не быть никаких противоречий: «Как прекрасны последние минуты! Христос идет, Бог идет. Иду ко Христу».

Список литературы Богословская наука в Санкт-Петербургской духовной академии (к 295-летию со дня основания и 70-летию со дня возрождения)

- Богданова Т. А. Н. Н. Глубоковский. Судьба христианского ученого. М. СПб., 2010.

- Богословские труды. Юбилейный сборник. Ленинградская Духовная академия: 175 лет. М., 1986.

- Бриллиантов А. И. Профессор В. В. Болотов: Биографический очерк//Христианское чтение. 1910. № 4. С. 421-442; № 5/6. С. 563-590; № 7/8. С. 830-854.

- Бронзов А. «Хороший» человек. Памяти А. П. Высокоостровского//Церковный вестник. 1912. № 36. Стлб. 1123-1127.

- В Духовной Академии возрождена премия имени митрополита Макария (Булгакова)// URL: htp://spbda.ru/news/v-duhovnoy-akademii-vozobnovlena-tradiciya-vrucheniya-premii-imeni-mitropolita-makariya-bulgakova/(дата обращения: 23.11.2016).

- В Санкт-Петербургской Духовной Академии прошли заседание Ученого совета и Общее собрание // URL: htp://spbda.ru/news/v-sankt-peterburgskoy-duhovnoy-akademii-proshli-zasedanie-uchenogo-soveta-i-obschee-sobranie/(дата обращения: 23.11.2016).

- Глубоковский Н. Н. Академические обеты и заветы: Из академических уроков за 1891-1918 учебные годы; Из автобиографических записок. М., 2005.

- Журнал Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение» включен в перечень ВАК // URL: htp://spbda.ru/news/jurnal-sankt-peterburgskoy-duhovnoy-akademii-hristianskoe-chtenie-vklyuchen-v-perechen-vak/(дата обращения: 23.11.2016).

- Зарин С. М. 30-летие учено-богословской и духовно-учебной деятельности проф. А. А. Бронзова//Церковный вестник. 1913. № 43. Стлб. 1332-1338.

- Зарин С. Памяти А. П. Высокоостровского//Церковный вестник.1912.№ 36. Стлб. 1121-1123.

- Карпук Д. А. История Санкт-Петербургской Духовной Академии(1889-1918). Дисс. … канд. богословия. СПб.: СПбДА, 2008.

- Карпук Д. А. Церковно-историческое наследие профессора СПбДА И. И. Соколова (1865-1939)//Христианское чтение. 2005. № 25. С. 184-203.

- Лебедев А. П. К моей учено-литературной автобиографии и материалы для характеристики беспринципной критики: сборник памяти А. П. Лебедева. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005.

- Макаровский А. Подвижник церковной науки (К 100-летию со дня рождения проф. В. В. Болотова)//Журнал Московской Патриархии. 1954. № 1. С. 57-68.

- Мурогин Л. Над свежей могилой. Памяти † А. П. Высокоостровского//Церковный вестник. 1912. № 41. Стлб. 1294.

- Никодим (Ротов), митр. Иоанн XXIII, папа Римский (Речь перед защитой диссертации)//Журнал Московской Патриархии. 1970. № 7. С. 71-74.

- Об увековечении памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия//Журнал Московской Патриархии. 1970. № 6. С. 4.

- Очерки истории Санкт-Петербургской епархии. Ред.-сост. митр. С.-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев). СПб.: «Андреев и сыновья», 1994.

- Священномученик Иларион (Троицкий). Творения: в 3 т. Т. 3. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. Т. 3.

- Сухова Н. Ю. Лопухин Александр Павлович//Православная энциклопедия. М., 2016. Т. XLI. С. 460.

- Сухова Н. Ю. Система научно-богословской аттестации в России в XIX -начале XX в. М.: ПСТГУ, 2009.

- Тареев М. М. Церковь и богословие//Богословский вестник. 1917. Т. II.№ 10/11/12. С. 316-331.

- Тертуллиан. Избранные сочинения: пер. с лат./общ. ред. и сост. А. А. Столярова. М., 1994.

- Титлинов Б. В. О необходимости улучшения положения духовных академий. Пг., 1916.

- Титлинов Б. В. Ответ на«отзыв» архиепископа Антония Волынского о книге Б. В. Титлинова: «Духовная школа в России в XIX столетии». К характеристике положения богословской науки в России. СПб., 1911.

- Хроника//Журнал Московской Патриархии. 1970. № 5. С. 26.

- Чистович И. А. История Санкт-Петербургской Духовной Академии. СПб.,1857.

- Шкаровский М. В. Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2015-2016. т. 1-2.