Большие булавочные наборы из погребений курганной группы Кёнделенская I и "поясные наборы" эпохи средней бронзы Центрального Предкавказья

Автор: Клещенко А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации серии погребений развитого этапа северокавказской культуры из могильника Кёнделенская I (Баксанское ущелье, Кабардино-Балкария) с большими булавочными наборами, состоявшими из нескольких десятков и сотен предметов. Публикуемые комплексы представляют уникальный материал для изучения материальной культуры населения Центрального Предкавказья второй четверти III тыс. до н. э. Их предварительный анализ, в частности, позволяет вполне обоснованно предположить существование в эпоху средней бронзы булавок из органических материалов - вероятнее всего, дерева. В то же время состав и положение больших булавочных наборов в погребениях могильника у с. Кёнделен заставляет с большой осторожностью относиться к интерпретации подобных наборов как определенных деталей костюма населения Центрального Предкавказья эпохи средней бронзы.

Большие булавочные наборы, северокавказская культура,

Короткий адрес: https://sciup.org/143163991

IDR: 143163991

Текст научной статьи Большие булавочные наборы из погребений курганной группы Кёнделенская I и "поясные наборы" эпохи средней бронзы Центрального Предкавказья

Неизменным атрибутом погребений раннего этапа эпохи средней бронзы Предкавказья являются роговые и бронзовые булавки различных форм. При этом примерно в четверти случаев булавки сопровождались бронзовыми бляхами, реже – костяными и каменными изделиями, составляющими вместе так называемые булавочные наборы. В разное время теме булавок и булавочных наборов посвящали свои исследования Б. А. Латынин, B. А. Сафронов, В. Я. Ки-яшко, С. Н. Кореневский, А. Н. Гей. В последнее время накопление источниковой базы по курганным древностям Предкавказья заставляет вновь возвращаться к «булавочной» проблематике и пересматривать сделанные ранее выводы. К одним из таких новых источников относится серия погребений средней бронзы, исследованная экспедицией ИА РАН в 2014 г. в Баксанском ущелье у с. Кён-делен Кабардино-Балкарской Республики (Клещенко, 2015а; 2015б; Клещенко, Атабиев, 2016). В 9 из 65 открытых здесь погребений эпохи средней бронзы были встречены булавочные наборы. Из них особый интерес представляли три погребения развитого этапа северокавказской культуры (423/9, 424/2 и 424/5) с четырьмя «большими»1 булавочными наборами, состоявшими из нескольких десятков и сотен предметов.

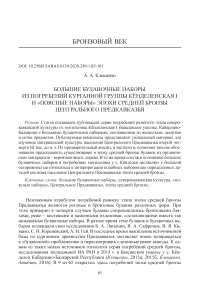

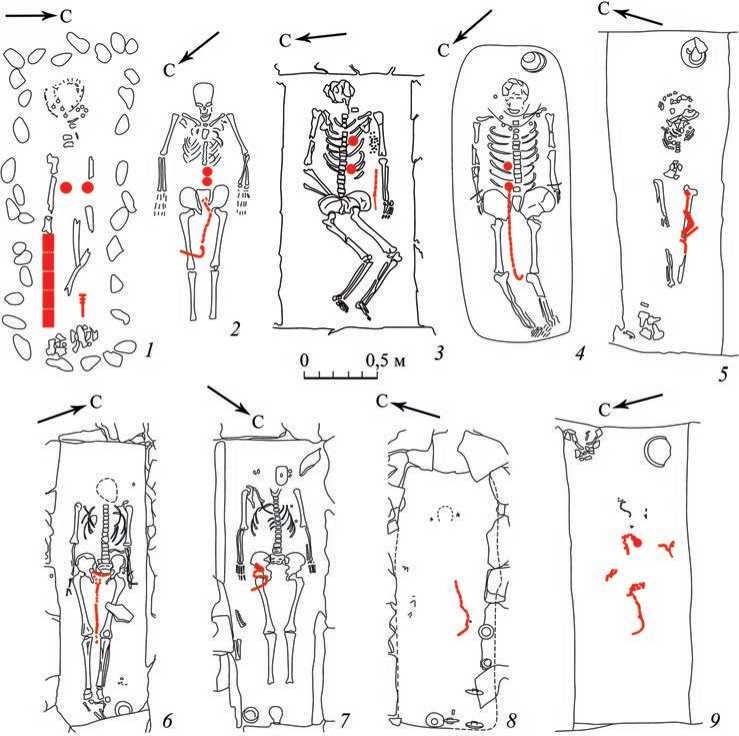

Погребение 423/9 было впущено в насыпь кургана и представляло собой захоронение женщины в возрасте 15–20 лет, совершенное, вероятно, в вытянутом на спине положении головой на северо-северо-запад (рис. 1, 1 ). Особенности погребальной конструкции проследить не удалось. Кости скелета практически полностью истлели, сохранившись только в местах скопления бронзовых изделий. По ним были установлены его предположительные размер и положение (рис. 1, 1 ). В погребении было обнаружено порядка 540 предметов – украшений и культовых предметов, 363 из которых удалось зафиксировать in situ . Они составляли пять отдельных наборов: украшения головы, ожерелье, браслет правой руки, первый и второй булавочные наборы. Здесь и далее описаны только булавочные наборы, представляющие интерес в рамках настоящей работы.

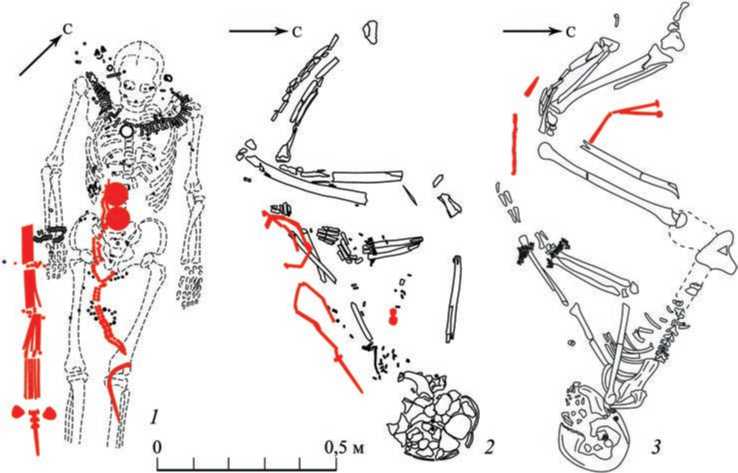

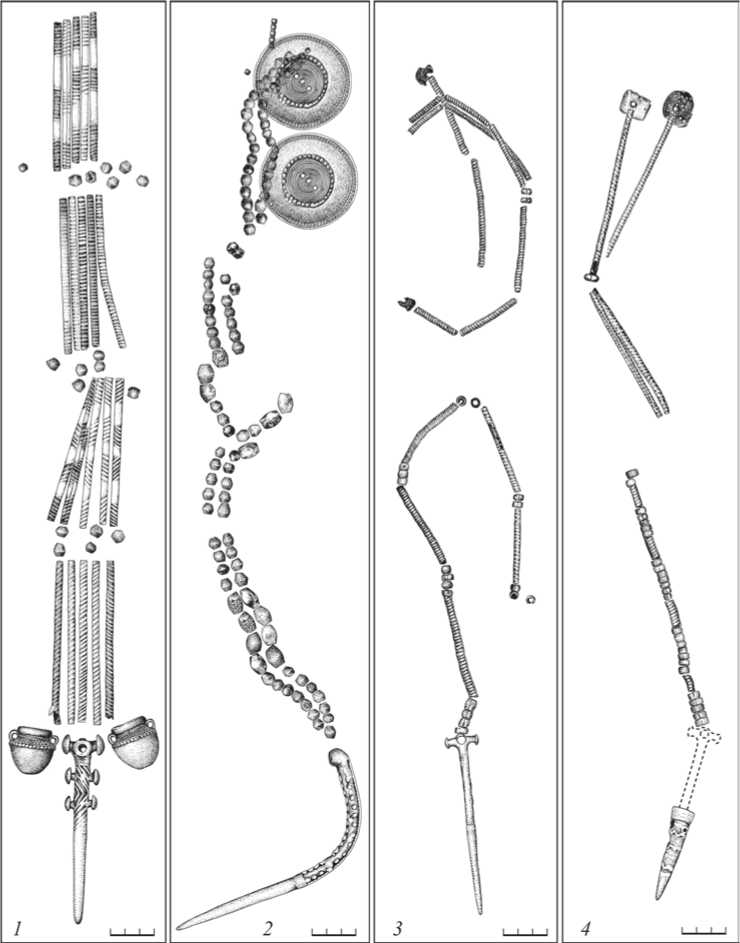

Первый набор (рис. 1, 1 ; 2, 1 ) был обнаружен справа от скелета и лежал вдоль его оси – начиная от нижней части правого предплечья и вниз – до середины берцовых костей. Он представлял собой четыре звена общей длиной около 50 см, каждое из которых включало по пять пронизей. Линии пронизей между звеньями были разделены одной или двумя бусинами. Возможно, что между бронзовыми были вставлены также мелкие фаянсовые дисковидные бусины – при зачистке было зафиксировано три таких сочетания. К сожалению, сохранность материала in situ не позволяет сказать большего. Набор бус и пронизей заканчивался полимолоточковидной булавкой и двумя моделями сосудиков. Свернутые из кованого гофрированного бронзового листа пронизи имели длину 10–11 см и диаметр 0,45–0,5 см (рис. 2, 1 ; 3, 5–8 2). Каждое из четырех звеньев состояло из пронизей, орнаментированных определенным образом. Первое сверху звено имело прямое поперечное рифление, расположенное тремя зонами – по краям и в центре трубочки (рис. 3, 5 ), второе звено – сплошное поперечное рифление (рис. 3, 6 ), третье – четырехзональное наклонное (рис. 3, 7 ), четвертое – сплошное наклонное (рис. 3, 8 ). Литых бронзовых бус-разделителей изначально должно было быть не менее 30, однако на месте при расчистке были зафиксированы только 18. Все они имели усеченно-биконическую форму с длиной, равной диаметру (по 0,7–0,8 см; рис. 3, 19 ), и лишь одна имела размеры 0,5 х 0,65 см. К сожалению, точную позицию заканчивающих набор булавки и сосудиков зафиксировать не удалось – находясь на краю погребения, они были смещены с места в момент обнаружения погребения, поэтому на рис. 1, 1 и 2, 1 их положение показано условно. Булавка (рис. 3, 2 ) имела три пары молоточков с грибовидными навершиями и орнамент в верхней части стержня, состоявший из вертикальных параллельных зигзагов и горизонтальной «обмотки»,

Рис. 1. Кёнделенская I. Погребения с булавочными наборами

1 – погр. 423/9 (реконструкция); 2 – погр. 424/2; 3 – погр. 424/5

отделявшей зону зигзагов от головки булавки3. Длина булавки – 13 см, ширина пар молоточков – 3; 2,4 и 2,2 см. Модели сосудиков (рис. 3, 9, 10 ) имели до тонкостей схожие размеры, пропорции и детали орнамента. Они имитировали двуручную низкогорлую амфору с широким устьем и скругленным дном, горизонтально украшенную по плечикам горизонтальной высокой волной-«змейкой», ограниченной сверху тонкой «обмоткой», а снизу – рядом жемчужин. Высота моделей и максимальный диаметр тулова одинаков – 3,2–3,3 см.

Второй булавочный набор из этого же захоронения включал порядка 150 предметов (рис. 1, 1 ; 2, 2 ). Он располагался по длинной оси погребения – примерно от живота до колен погребенной. В его состав входили 112 бусин, зафиксированных in situ , две бляхи и булавка. Большая часть из 53 бусин, обнаруженных при переборке отвала, без сомнения, также происходила именно из этого набора. Кроме того, в этом же районе были обнаружены не менее 40 фаянсовых бус и пронизей, лежавших без особой системы, в связи с чем отношение их с булавочным набором не может быть установлено наверняка. Основу набора составляли две параллельно лежавшие низки литых бронзовых бус усеченно-биконической, реже – бочонковидной формы. Самые крупные из них (18 шт. – здесь и далее учитываются бусы, обнаруженные при переборке отвала) имели

Рис. 2. Кёнделенская I. Булавочные наборы

1, 2 – погр. 423/9; 3 – погр. 424/2; 4 – погр. 424/5 (положение булавки реконструировано)

Рис. 3. Кёнделенская I. Отдельные бронзовые предметы из больших булавочных наборов (художник К. С. Окороков)

1–9, 15–22 – погр. 423/9; 11–13, 23–27, 30, 32, 33 – погр. 424/2; 14, 15, 28, 29, 31, 34, 35 – погр. 424/5

1, 2, 30 – булавки; 3, 4 – литые бляхи; 5–8, 13, 15 – пронизи из кованого листа; 9, 10 – модели сосудов; 11, 12, 14 – пронизи из проволоки; 16–22, 26, 29 – литые бусы; 23–25, 28 – кованые бусы; 31 – наконечник булавки; 32–35 – бляшки кованые длину 1,3–1,4 см и диаметр до 0,9–1 см (рис. 3, 16, 17), средние (около 120 шт.) – длину и диаметр по 0,6–0,9 см (рис. 3, 18–21), мелкие – 0,4–0,5 см (12 шт.). Сам набор состоял как будто бы из двух равных частей длиной по 25–27 см: верхняя имела вид двух параллельных низок, проходивших от живота через пояс примерно до паха. Судя по пробелам в положении бусин, именно к этой части могли относиться экземпляры, обнаруженные при переборке отвала. Нижняя часть набора начиналась в районе паха (или чуть ниже) двумя наклонно сходящимися низками, которые, соединившись, шли далее параллельно в направлении левого колена погребенной. Следует отметить, что ряды бус были подобраны симметрично по размерам: на центральном отрезке нижней части набора и при соединении нижней и верхней частей низки состояли из более крупных бусин. Непосредственно на верхней части низок бус – на животе и ближе к поясу – лицевой стороной вверх лежали две литые бронзовые полусферические орнаментированные бляхи с двумя отверстиями в центре (под каждой из них сохранились позвонки погребенной). Бляхи практически идентичны по размерам. Здесь присутствовали орнаментальные мотивы, схожие с композицией на моделях сосудов из первого набора: центральная часть была украшена тонкой «нарезкой», окаймленной рядом жемчужин, а по внешнему краю с обеих сторон поверхности проходила полоса двойного «шнура». Диаметр блях – 6,7–6,8 см, высота – 2,8–3 см. Здесь также не удалось зафиксировать точное положение заканчивающей набор булавки, поэтому на рис. 1, 1 и 2, 2 она нанесена условно. Литая бронзовая посоховидная булавка имела общую длину 21 см, высоту 15 см и ширину 8 см. Верхняя часть ее была покрыта продольным орнаментом в виде тройного шнура (по внешней части изгиба), волны-«змейки» (по внутренней) и двух рядов выпуклин-жемчужин (по бокам).

Третий большой булавочный набор был обнаружен в погребении 424/2, предположительно, основном в кургане. Оно представляло собой прямоугольную яму размерами 2,6 х 2,3 м и глубиной до 1,7 м. На дне находился скелет женщины в возрасте старше 55 лет в положении строго скорченно на левом боку с ориентировкой головой на восток (рис. 1, 2 ). Левая ее рука была вытянута вдоль корпуса по направлению к коленям. Правая была согнута в локте так, что кисть ее лежала перед левым предплечьем. Ноги были согнуты в бедре под тупым, а в коленях – под острым углом. Погребенную сопровождал богатый инвентарь, состоявший из четырех наборов: украшения головы, ожерелье, браслет и булавочный набор.

Последний располагался вдоль левой руки погребенной – перед и под ней. Набор состоял из двух частей. Первая (условно – нижняя) часть длиной 24–25 см, обнаруженная под левыми кистью и предплечьем (рис. 1, 2), представляла собой комплект бронзовых предметов из девяти пронизей, сложенных дугой в форме буквы G, двух бусин и двух бляшек-ограничителей (рис. 2, 3). Пронизи из туго свернутой бронзовой проволоки сечением 1 х 2 мм, сохранившей, между прочим, эластичность до наших дней, имели одинаковый диаметр (0,4 см) и различную длину: от 2,6 до 8,4 (рис. 3, 12). Две дисковидные кованые бронзовые бусины (диаметр – 0,8 см, длина – 0,35 см) (рис. 3, 23) находились в центральной части низки, отделяя участок с одиночным рядом пронизей от участка со сдвоенным. То, что сложенные в замысловатую фигуру пронизи составляли единый набор, подтверждает наличие у концов крайних трубочек кованых бронзовых бляшек-ограничителей (диаметром около 1,5 см) с пуансонным кольцевым орнаментом (рис. 3, 33).

Вторая часть большого булавочного набора, общей длиной 37–38 см, находившаяся перед локтем и плечевой костью погребенной, состояла из пяти пронизей, 18 бусин и собственно булавки (рис. 1, 2 ; 2, 3 ). Низка пронизей была согнута пополам таким образом, что изгиб разделил ее на две части по две и три пронизи в каждой. Между пронизями, а также в их конце и между крайней пронизью и булавкой на низке находились по две – четыре бусины. Пронизи относились к двум разным видам. Первые три, подходящие непосредственно к булавке, как и в первой части набора, были сделаны из туго свернутой бронзовой проволоки, имели диаметр 0,5–0,6 см и длину 5,2–7,4 см (рис. 3, 11 ). Еще две были свернуты из кованого гофрированного бронзового листа с поперечным рифлением, они имели диаметр 0,4 см и длину 5,1–6,6 см (рис. 3, 13 ). Бронзовые бусы также отличались разнообразием – кованые: дисковидные (10 шт., рис. 3, 23 ), по одной бочонковидной (рис. 3, 24 ) и усеченно-биконической (рис. 3, 25 ); а также литые: дисковидные (3 шт., рис. 3, 27 ) и одна усеченно-биконическая (рис. 3, 26 ). Кованые бусы имели диаметр 0,6–0,9 см и длину 0,3–0,8 см, литые – 0,4–0,6 и 0,6–0,8 см. Литая бронзовая молоточковидная булавка (рис. 3, 30 ), находившаяся на конце низки пронизей и бус (напротив плеча) и обращенная острием к черепу, имела орнамент в виде двух продольных рядов «змеек» по боковым сторонам. Высота булавки – 12,5 см, ширина молоточков – 2,3 см. К большому булавочному набору, по аналогии с другими комплексами, могли относиться также и две кованые бронзовые бляшки с пуансонным орнаментом диаметром 2–2,5 см (рис. 3, 32 ), которые были обнаружены в районе груди погребенной.

Четвертый большой булавочный набор находился во впускном погребении 424/5. Оно было совершено в прямоугольной яме размерами 2,5 х 1,7 м и глубиной 1,4 м. В нем был обнаружен скелет женщины в возрасте старше 55 лет в положении строго скорченно на левом боку с ориентировкой головой на восток-юго-восток. Левая рука была вытянута в сторону колен, правая – согнута в локте под прямым углом и кистью направлена в сторону левого запястья. Ноги были согнуты в бедре под прямым углом, в коленях – под острым (рис. 1, 3 ). Инвентарь состоял из украшения головы, двух браслетов, комплекта пронизей и булавочного набора. Несмотря на то что пронизи находились отдельно от булавочного набора, по аналогии с погребением 424/2 можно предположить, что вместе они представляли собой большой булавочный набор, состоявший из двух частей (рис. 2, 4 ).

Первая часть (длиной 23 см) находилась у тыльной стороны правой голени и включала четыре пронизи из кованого бронзового гофрированного листа с поперечным рифлением (длиной 9,7–12 см и диаметром 0,4 см; рис. 3, 15 ), лежавших в линию попарно; на месте соединения двух пар пронизей находились одна или две кованых бронзовых дисковидных бусины диаметром 1 см и длиной 0,4 см (рис. 3, 28 ); с одной стороны пронизи заканчивались двумя коваными бронзовыми слабовыпуклыми бляшками-ограничителями: овальной формы (2,4 х 2 см) с пуансонным орнаментом (рис. 3, 34 ) и прямоугольной (2 х 1,6 см) без орнамента (рис. 3, 35 ).

Вторая часть набора лежала по оси погребения – от левой кисти и до берцовых костей (рис. 1, 3 ) – и имела вид низки из четырех пронизей, 26 бус и наконечника стержня булавки (рис. 2, 4 ). Группы из двух, пяти и семи кованых (всего 19 шт., диаметр 0,5–0,9 см, длина – 0,3–0,5 см) (рис. 3, 28 ) и литых (всего 7 шт., диаметр 0,6 см, длина – 0,4–0,6 см) (рис. 3, 29 ) дисковидных бронзовых бус были разделены пронизями, сделанными из туго свернутой бронзовой проволоки (диаметр – 0,5 см, длина – 1,2–1,9 см) (рис. 3, 14 ). В 6 см от края низки лежал литой бронзовый полый наконечник конической формы с приплюснутым основанием и двумя сквозными поперечными отверстиями (длина его – 6,5 см, диаметр основания конуса – 1,1–1,6 см) (рис. 3, 31 ). К сожалению, следов дерева ни внутри наконечника, ни рядом зафиксировано не было4, в том числе из-за того, что сам предмет лежал на участке темно-коричневого органического тлена, затрудняющего идентификацию остатков схожих по фактуре деревянных волокон. Тем не менее есть все основания предполагать, что на конце низки находилась булавка (скорее всего, молоточковидная) из органического материала (предположительно, деревянная), а наконечник являлся ее «рабочей частью» – на это указывают как сквозные отверстия в верхней части наконечника, служащие для крепления вставляемого в наконечник предмета, так и его приплюснутое основание, свидетельствующее о стремлении надежно зафиксировать недошедший до наших дней предмет во втулке. В этой связи следует особо отметить, что шесть молоточковидных булавок, обнаруженных в других погребениях могильника, как и многие булавки из комплексов Центрального Предкавказья, имели длину 10–14 см. В данном случае расстояние от острия наконечника до края низки составляло 12 см, что соответствует средней длине молоточковидных булавок. Длина второй части набора вместе с наконечником составила 30 см. Таким образом, общая длина обеих частей – порядка 50 см – вполне соотносима с размерами описанных выше больших булавочных наборов из погребений 423/9 и 424/2 курганной группы Кёнде-ленская I.

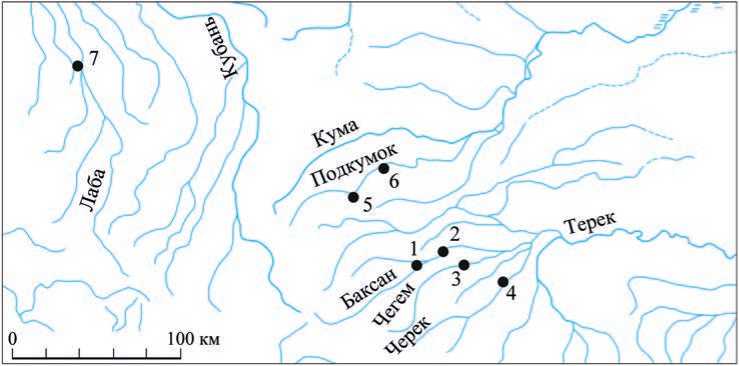

Обнаруженные большие булавочные наборы являются весьма редкими находками. Достаточно сказать, что всего в Предкавказье в настоящее время известно порядка 300 закрытых погребальных комплексов раннего этапа эпохи средней бронзы, содержавших булавки различных видов. Из них лишь в 12, с учетом кёнделенских материалов, были встречены указанные наборы, что составляет 4 % случаев. Из них один был обнаружен в Закубанье – в верховьях р. Лаба – Мостовской 1/22 ( Шишлов , 2001. С. 13–16. Рис. 97, 98) (рис. 4, 9 ; 5, 7 ), а остальные 11 – на территории Центрального Предкавказья – в долинах Под-кумка и правых притоков Терека (рис. 1; 4, 1–8 ; 5, 1–6 ). Помимо описанных выше комплексов из Кёнделена, это северокавказские погребения Чегем II 23/1 ( Нагоев , 1972. С. 27–29. Рис. 26, Г ; 38; Бетрозов, Нагоев , 1984. С. 28, 72, 74. Рис. 28, 4 ; 29, 26, 28 ), Кызбурун III/27 и 28 ( Мизиев , 1974. С. 18–20. Рис. 60; 62; 64, А, Б ; 1984. С. 104, 107–110. Рис. 11, 13, 14–27 ), Белый Уголь II 1/17

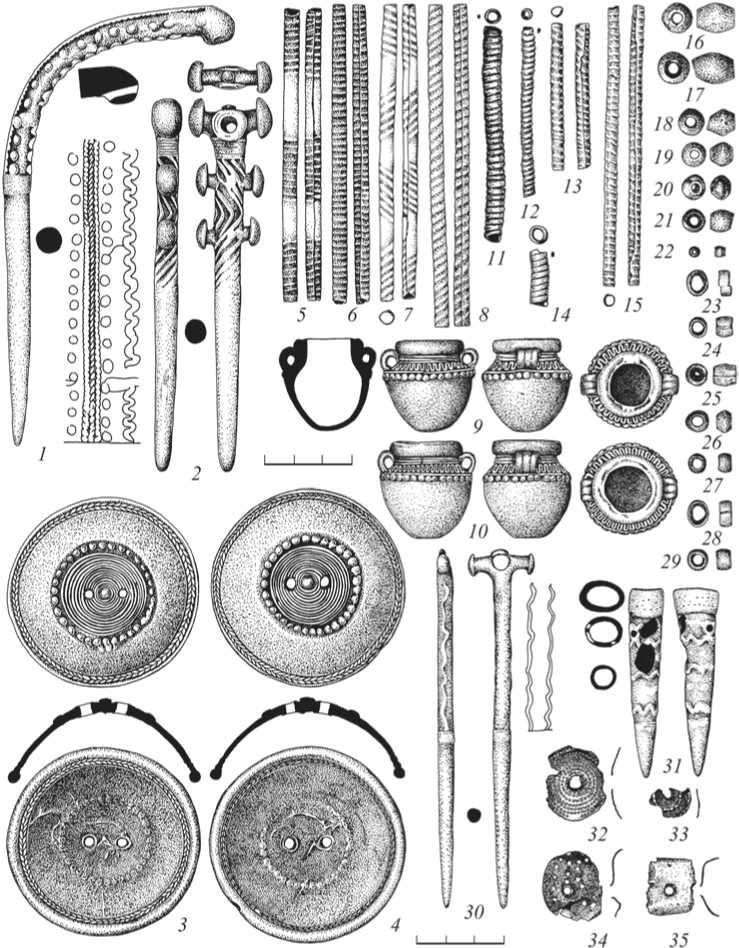

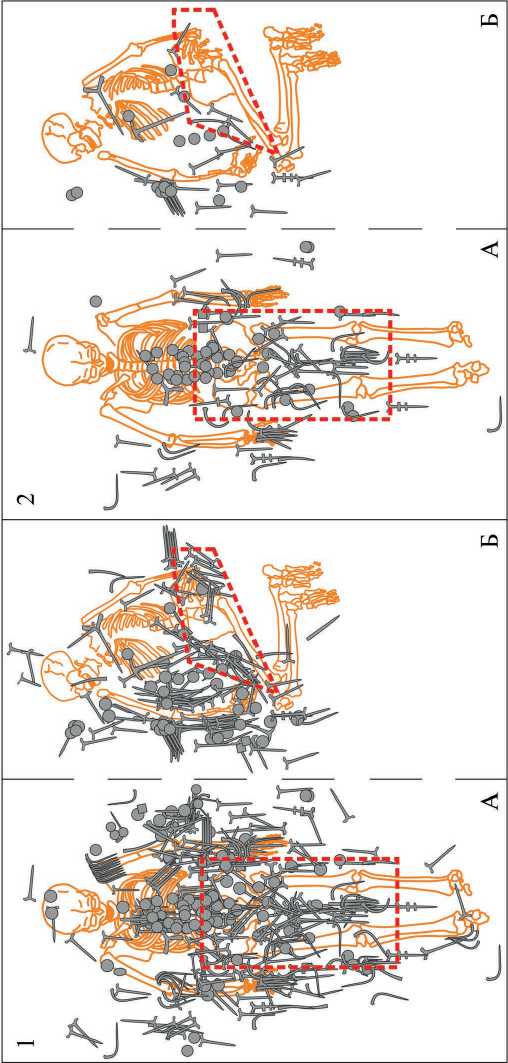

Рис. 4. Погребения с большими булавочными наборами Предкавказья

1 – Чегем II 23/1; 2 – Нижний Черек 1/6; 3 – Кызбурун III/27; 4 – Кызбурун III/28; 5 – Белый Уголь II 1/17; 6 – Нежинский I 2/15; 7 – Нежинский I 2/21; 8 – Нежинский I 3/19; 9 – Мостовской 1/22

( Бабенко , 2003. С. 43–47. Рис. 259, 262, 281, 283–286), Нежинский I 2/155, 2/21 ( Кореневский , 1982. С. 60, 61, 65, 66. Рис. 265, 272, 273, 298, 307, 308; 1990. С. 146, 164. Рис. 22; 46, 6, 7 ) и 3/19 ( Кореневский , 1983. С. 42–45. Рис. 124,

Рис. 5. Карта памятников Предкавказья с большими булавочными наборами

1 – Кёнделенская I; 2 – Кызбурун III; 3 – Чегем II; 4 – Нижний Черек; 5 – Нежинский I; 6 – Белый Уголь II; 7 – Мостовской

126, 127; 1990. С. 165. Рис. 47), а также один из немногих известных в Центральном Предкавказье раннекатакомбных комплексов – Нижний Черек 1/6 ( Керефов , 1983. С. 39–42. Рис. 35, Б ; 36). Все они были совершены на спине в вытянутом или скорченном – в одном случае – положении (в каменных ящиках Нежинский I 3/19 и Мостовской 1/22 кости не сохранились, поэтому поза погребенных предположительна) и содержали по одному большому булавочному набору. В большинстве случаев булавки представлены посоховидными и дуговидными формами, в одном (Белый Уголь II 1/17) вместе с посоховидной булавкой была обнаружена и молоточковидная; в двух случаях зафиксированы только молоточковидная (Кызбурун III/27) и полимолоточковидная (Чегем II 23/1) булавки; а в Нежинском I 2/15 булавка и вовсе отсутствовала.

Из перечисленных комплексов аналогичные по составу и положению кёнде-ленским наборам обнаружены в следующих. Для первого набора из погребения 423/9 – Чегем II 23/1 (рис. 4, 1 ); различия – в количестве звеньев пронизей и отсутствию моделей сосудов. Для второго набора из этого же захоронения – Нижний Черек 1/6, Кызбурун III/28, Нежинский I 3/19, Мостовской 1/22 (рис. 4, 2, 4, 8, 9 ); различие в том, что в этих комплексах было по одной низке бус. Частичную аналогию нижней части второго набора из погребения Кёнделенская I 423/9 можно увидеть в положении комплекта из пронизей и бус в погребении Нежинский I 2/15, которые, впрочем, также составляли одиночную низку (рис. 4, 6 ).

Аналогий положению булавочных наборов из захоронений 424/2 и 424/5 со скорченными на боку погребенными нет, так как ранее все погребения с такими наборами были совершены по обряду вытянутой или скорченной на спине ингумации. По составу же они наиболее близки комплексу Кызбурун III/27 (рис. 4, 3), где был обнаружен набор, схожий по составу и типу предметов со второй частью булавочного набора из Кёнделенской I 424/5, а также с наборами из погребений Нежинский I 2/15 (рис. 4, 6) и Белый Уголь II 1/17 (рис. 4, 5), с той оговоркой, что в первом из них, как уже было отмечено, бронзовой булавки не было, а второй автор раскопок интерпретировал как «деревянную сумочку (с булавками и костяными предметами) с наборной бронзовой ручкой» (Бабенко, 2003. С. 44).

Следует сказать несколько слов и об отдельных предметах, входивших в кёнделенские большие булавочные наборы. Посоховидные и молоточковидные булавки не являются редкостью и встречены примерно в половине погребений эпохи средней бронзы Предкавказья с этой категорией изделий (из порядка 300 закрытых комплексов – 60 и 80 соответственно), чего нельзя сказать о полимолоточковидных булавках. В погребениях их обнаружено всего около 10, еще столько же или чуть больше известно по отдельным открытым комплексам и находкам. Примерно так же обстоит дело и с литыми бронзовыми полусферическими бляхами. Находки же миниатюрных моделей сосудов следует пока относить к редчайшим случаям. По литературным и архивным данным известно еще три таких комплекса: два северокавказских - Суворовская 11/13 ( Нечи-тайло , 1979. С. 55. Рис. 59, 11 ), Дигора 1/2 ( Тменов , 1968. Рис. 7, б, в ), и один раннекатакомбный – Нижний Черек 1/4 ( Керефов , 1983. С. 34, 35. Рис. 31, Б, В ). Интересно, что во всех трех комплексах были обнаружены и литые полусферические бляхи.

Единственным в своем роде является наконечник из погребения 424/5, подразумевающий присутствие здесь, предположительно, деревянной булавки. О существовании таких предметов в погребениях «булавочного горизонта» напрямую в литературе как будто бы упоминаний нет, хотя наличие их в немногочисленных комплексах без роговых или бронзовых булавок, но с парными бронзовыми бляхами и другими обычно сопровождающими булавки предметами (например, упоминавшееся погр. Нежинская I 2/15) вполне можно было предположить. Более того, в Поднепровье известны совершенно реальные находки деревянных булавок, правда, посоховидной формы ( Кияш-ко , 1992. С. 49. Рис. 9, 11 ). Посвятивший немалое внимание изучению булавок, их назначения и смысла, В. Я. Кияшко отмечал, что изготовление булавок «из кости» могло символизировать тотемную символику этого фетиша ( Ки-яшко , 1989. С. 86), однако здесь скорее актуальна другая идея этого же автора (и других исследователей) – о символике булавки как Мирового Древа – в прямом смысле этой мифологемы. Не вдаваясь в дальнейшие подробности булавочной семантики, стоит лишь упомянуть подмеченный В. Я. Кияшко пассаж из Ибн-Фадлана об использовании кочевниками Поволжья в X в. в качестве религиозного фетиша обычной деревянной палочки «величиной с фалл» ( Ки-яшко , 1992. С. 20).

Наконец, в рамках характеристики публикуемых материалов нельзя обойти вопрос о так называемых поясных наборах эпохи средней бронзы Центрального Предкавказья (Кореневский, 1986; 1990. С. 58, 59 и др.). Как видно из описания и чертежей погребений (рис. 1), ни один булавочный набор из Кёнделена нельзя назвать «поясным». В частности, первый набор из погребения 423/9 и наборы из комплексов 424/2 и 424/5 следует относить скорее к «ручным», если вообще имеет смысл связывать явно культовые предметы с какими-либо деталями костюма6.

На первый взгляд, идея о «поясных наборах», сформулированная С. Н. Кореневским наиболее полно в работе 1986 г., кажется довольно доказательной. Однако при более подробном рассмотрении наборов, определяемых автором как «поясные», такая их интерпретация выглядит не столь убедительно. Так, автор указывает, что в погребении 23/1 могильника у с. Чегем II «находился пояс (здесь и далее выделено мной. – А. К. ) …рядом с поясным набором … обнаружены две литые бляхи» ( Кореневский , 1986. С. 35). В первую очередь, следует обратить внимание, что сохранность костей и качество расчистки погребения (рис. 4, 1 ; см. также: Нагоев , 1972. Рис. 27, Б–Г ) не дает возможности однозначно установить положение набора относительно костей таза и правой руки. По аналогии с комплексом 423/9 из Кёнделенской I можно с большой долей уверенности предположить, что верхний конец чегемского набора находился в районе правой кисти или предплечья. Положение же блях – в 30–40 см от верхнего края набора пронизей (рис. 4, 1 ) – вряд ли можно назвать «рядом». Кроме того, судя по положению блях относительно ожерелья, они могли лежать не в районе пояса, а на животе погребенного. Вопрос же о том, откуда взялась такая трактовка этого набора, решается просто. В научном отчете указано, что «вдоль южной стенки ямы обнаружены бронзовые трубочки, служившие украшением в виде пояса » ( Нагоев , 1972. С. 28). Далее, в публикации (где, к слову, чертежа погребения нет) данный набор трактуется уже как, «вероятно, украшения для пояса » ( Бетрозов, Нагоев , 1984. С. 28). Таким образом, изначальная попытка автора отчета описать внешний вид открытого им набора переросла в его интерпретацию.

В качестве других иллюстраций «поясных наборов» приводятся погребения Кызбурун III/28, Нежинский I 2/15, 2/21 и 3/19 ( Кореневский , 1986. С. 35–37. Рис. 1, 1, 2, 5, 7 ). Набор из Кызбуруна (рис. 4, 4 ), как уже было отмечено, в целом повторяет схему второго булавочного набора из погребения Кёнделенская I 423/9: верхняя бляха, находящаяся в начале набора, в обоих случаях лежит на животе. Местоположение же второй бляхи рядом с поясом, как представляется, не может быть аргументом для интерпретации набора как «поясного». В одном из нежинских погребений (3/19) не сохранилось костей погребенного, поэтому объективно судить о положении набора нельзя. Таким образом, вывод о существовании «поясных наборов», строго говоря, можно сделать на основании лишь двух комплексов из кургана 2 могильника Нежинский I (рис. 4, 6, 7 ).

Помимо перечисленных больших составных «поясных наборов» доказательством существования таковых, по мнению автора, служат аккумулятивные схемы расположения булавок и бронзовых блях в других погребениях эпохи средней бронзы Центрального Предкавказья ( Кореневский , 1986. С. 38. Рис. 2). Следует отметить, что автором были взяты не все известные на тот момент комплексы,

1 – Предкавказье в целом; 2 – Центральное Предкавказье

А – вытянутые и скорченные на спине погребения; Б – скорченные на боку погребения; рамками выделены зоны возможного расположения «поясных наборов»

а из отобранных часть отображена не вполне верно, тем более что использованные материалы не всегда давали возможность точно определить местоположение предметов относительно скелета погребенных. В итоге С. Н. Кореневский делает вывод о том, что «находки (булавок) у нижних позвонков, между тазом и запястьями, на тазовой кости, между костями ног или просто у бедренной кости отражают прикрепление украшений к поясу» ( Кореневский , 1986. С. 39). Однако новые данные по составу и положению булавочных наборов, в первую очередь – в погребении 423/9 Кёнделенского I могильника, предполагают и другие их трактовки. В частности, с учетом этого комплекса нельзя достоверно интерпретировать все находки булавок между ног погребенного или рядом с ними как части «поясных наборов» – во всяком случае, в тех комплексах, где сопутствующие булавке бляхи или одна из них находились выше пояса. Таким образом, по уточненным подсчетам, лишь половину из 35 использованных в подсчетах С. Н. Кореневского комплексов с булавками и бляхами можно предположительно отнести к «поясным наборам».

Характерно, что анализ современной источниковой базы подтверждает это соотношение. В настоящее время по литературным и архивным данным в районе Кавминвод и его окрестностях известно не менее 63 погребений с установленным местоположением булавок. Из них наличие «поясных наборов», с учетом вышеизложенных критериев, можно предполагать в 32 комплексах, т. е. в половине случаев (рис. 6, 2 ). В то время как на территории Терского левобережья (современная территория Кабардино-Балкарии) из 23 наборов как «поясные» можно интерпретировать только два. В целом же в комплексах различных культур эпохи бронзы Предкавказья, содержавших булавки и сопровождающие их предметы, расположение их в погребении в районе таза и бедер зафиксировано примерно в 30 % случаев (85 комплексов из 277) (рис. 6, 1 ). Однако, учитывая обоснованную выше неоднозначность интерпретации самих булавок как деталей костюма, достоверно относить их собственно к «поясным наборам» представляется не вполне обоснованным.

Подводя итог, следует отметить, что публикуемые комплексы из курганов группы Кёнделенская I представляют яркий, а отчасти и уникальный материал для изучения материальной культуры населения Центрального Предкавказья второй четверти III тыс. до н. э. Во-первых, они позволяют с большой долей вероятности предположить существование булавок из органических материалов (вероятнее всего, дерева). Во-вторых же, состав и положение больших булавочных наборов в погребениях могильника у с. Кёнделен заставляют с большой осторожностью относиться к интерпретации других схожих наборов как деталей определенных частей костюма населения Центрального Предкавказья эпохи средней бронзы.

Список литературы Большие булавочные наборы из погребений курганной группы Кёнделенская I и "поясные наборы" эпохи средней бронзы Центрального Предкавказья

- Бабенко В. А., 2003. Отчет об охранных раскопках курганного могильника «Белый Уголь II» на юго-западной окраине г. Ессентуки Ставропольского края в 2003 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 28304-28305.

- Бетрозов Р. Ж., Нагоев А. Х., 1984. Курганы эпохи бронзы у селений Чегем I, Чегем II и Кишпек (1-я и 3-я группы)//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Т. 1. Нальчик: Эльбрус. С. 7-87.

- Керефов Б. М., 1983. Отчет об охранных раскопках 1983 года в совхозе «Нальчикский» и у с. Нижний Черек//Архив ИА РАН. Р-1. № 9519.

- Кияшко В. Я., 1989. Рогатые амулеты раннего бронзового века//Известия Ростовского областного музея краеведения. Вып. 6. Ростов-на-Дону: Кн. изд-во. С. 76-88.

- Кияшко В. Я., 1992. К вопросу о молоточковидных булавках//Донские древности. Вып. 1. Азов: Азовский полиграфист. С. 4-57.

- Клещенко А. А., 2015а. Курганы эпохи бронзы Центрального Предкавказья//Институт археологии: новые экспедиции и проекты. М.: ИА РАН. С. 28-29.

- Клещенко А. А., 2015б. Отчет о раскопках курганов № 422, 423, 424, 425 и 426 Курганной группы «Кёнделенская Первая», расположенной на территории Баксанского и Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики в 2014 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 50131-50136.

- Клещенко А. А., Атабиев Б. Х., 2016. Исследование курганной группы Кёнделенская I в Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарской Республики//АО 2014 года. М.: ИА РАН. С. 232-234.

- Кореневский С. Н., 1982. Отчет о раскопках на Кавминводах в 1982 г. курганной группы урочища Клин-Яр у г. Кисловодска//Архив ИА РАН. Р-1. № 9059.

- Кореневский С. Н., 1983. Отчет о работах на Кавминводах в 1983 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 9659.

- Кореневский С. Н., 1986. О поясных наборах периода средней бронзы из Центрального Предкавказья//КСИА. Вып. 185. С. 35-42.

- Кореневский С. Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М.: ИА АН СССР. 174 с.

- Мизиев И. М., 1974. Отчет о раскопках кургана у сел. Кишпек КБ АССР в 1974 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 5449.

- Мизиев И. М., 1984. Два кургана у селений Кишпек и Кызбурун III//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Т. 1. Нальчик: Эльбрус. С. 88-111.

- Нагоев А. Х., 1972. Отчет о раскопках курганов в Чегемском районе Кабардино-Балкарской АССР в 1972 г.//Архив ИА РАН. Р-1. №4966.

- Нечитайло А. Л., 1979. Суворовский курганный могильник. Киев: Наукова думка. 85 с.

- Тменов В. Х., 1968. Отчет о доисследовании разрушенного кургана эпохи бронзы около г. Дигора Северо-Осетинской АССР летом 1968 г.//Архив ИА РАН. Р-1. №3736.

- Шишлов А. В., 2001. Об археологических раскопках кургана в пос. Мостовском Краснодарского края в 2001 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 25283-25284.